修辞构式“有X没X”的显现

——从语法构式到修辞构式的演变探索

2018-07-03陈伟

陈伟

(1.上海外国语大学 国际文化交流学院,上海 200083;2.枣庄学院 政治与社会发展学院,山东 枣庄 277160)

一、引言

在现代汉语中,构式“有X没X”是指变项“X”属同一形式的结构表达式,如“有戏没戏”、“有枣没枣”、“有钱没钱”等,该结构由于广泛且高频使用,现已具备习语的特征,例如:

(1)网上销售有戏没戏?(2000年人民日报)

(2)祖师爷的遗训:有枣没枣打三杆子。(郭德纲相声集)

(3)“有钱没钱,回家过年。”这是中国人自古以来的一种习俗。(中国农民调查)

上述各例与一般的“有X没X”,如“有酒没酒都要吃饭!”“山里有虎没虎?”中的“X”语义所指和语义紧密度有所不同,如例(1)中“戏”、例(2)中“枣”、例(3)中“钱”并非是字面用意,而是另有所指。除此之外,“有X”与“没X”间不可分割,否则不能够表达“有X没X”的本义。以上三例中的“有X没X”,显然在语义表达及理解上与一般的语法结构有明显的差异,从共时层面来看,这是由特定修辞动因对一般语法构式加以塑造的结果。我们认为,当今习语性的“有X没X”是一种修辞构式。

根据构式语法理论,我们把语言中相对固定的形式与意义的组配称为构式[1](P122)。此外,刘大为将构式分为语法构式和修辞构式两类:语法构式是指任何一种可从构成成分推导其构式义的构式,以及虽有不可推导的构式义,但已经完全语法化了的构式;修辞构式指的是所有带有不可推导性的构式,只要这种不可推导性还没有完全在构式中语法化[2](P36)。

问题是,修辞构式“有X没X”是如何形成的呢?我们从历时角度考察“有X没X”框式结构,从“有X没X”所在语境中推导“X”的语义所指和结构语义紧密度,发现在历时的语言发展过程中,呈现出语法构式和修辞构式两种状态,并且其演化过程经历多次语法和修辞界面的互动。下面我们将从历时层面来讨论构式“有X没X”的语法化及修辞化过程。

二、构式“有X没X”的语法化

吴福祥提出,历时概念空间的构建离不开语法化研究的成果,通过语法化历时维度的研究,能够动态地解读语义演变特别是语法化的路径和方向,而且能提供对概念空间共时构型的解释[3](P72)。本文所讨论的构式“有X没X”可理解为一种概念空间,要对流传已久的“有X没X”构式进行研究,需从历时的角度考察。

(一)“有X没X”的来源考

通过对北京大学中国语言学研究中心语料库(CCL)的考察,发现该结构的原型在唐代以前是“有X无X”,主要原因是唐以前“没”是一个普通动词,义为“沉没”,到了唐代它发展成了领有动词的否定式,随之代替“无”的用法[4](P45)。据此,可将“有X没X”结构的“没”置换为“无”,因此对于北宋之前的“有X没X”结构的考察将由“有X无X”取代。构式“有X无X”的出现最早可追溯至周朝的《今文尚书》,由于在先秦时期受到四言诗紧缩复句的影响,出现频率很低,只是描述一种有无并置的现象,因而“有X”和“无X”属于临时性组合,与当今高频使用的“有X没X”有很大的差异。

(二)“有X没/无X”的语法化过程

“有X没/无X”结构初见于周朝,在先秦时期此结构多出现于陈述客观事实的论辩语境当中,表情状的相反相对,其中“X”多为表示事件的名词,或是表示实体的名词。大量的先秦汉语语言事实表明,“有”“无”是动词,其后搭配的成分是宾语[5](P96)。“有N无N”结构仅表存在或消失的语义属性,句法上属于常规性的动宾结构,且使用频率较高,已初具语法构式的特点。由于此时宾语“X”的语义较为具体,并已经名物化了,成为可指称的对象,为“有X无X”结构进一步语法化奠定了基础。例如:

(4)有罪无罪,予曷改有越厥志?(《今文尚书》)

(5)今秦出号令而行赏罚,有功无功相事也。(《韩非子》)

(6)下无知上有人无人。(《墨子》)

(7)岁有市无市,则民不乏矣。(《管子》)

西汉至东汉时期,表存现相对义的“有X无X”结构已不多见,取而代之的是表主观评价义的“有X无X”式结构。这个时期的“有X无X”多为表强调凸显的属性义。从具体的言语语境分析发现,下三例相较于上四例更倾向于主观评价,虽然形式上相同但是表义上存在差异,结构中所表达的并非客观现实的“有无”而是主观认定的“有无”,意义更为抽象,属于语法化发展进程中的一个阶段性表现。例如:

(8)或问:道有因无因乎?曰:可则因,否则革。(杨雄《法言》)

(9)出世间法,在世间法,有为无为,莫不毕究。(《太平经》)

(10)太上有知之人所以然者,天君知有知无知,其自知之。(《太平经》)

从六朝至隋代,语料库涉及到的实例几乎都表主观评价义,并且变项不仅限于名词,而且出现了动词性用法,可记为“有V无V”结构。其中,动词性成分所表达的事件结构为“施事”行为的发生或没有发生,逐渐由表示事件的“有无”转向动作发生的“有无”。而这种变化映射到语言形式上就是“有”“无”词性的“降级”,即由动词性成分渐渐演化为表示状态特征的副词性成分,在小句中作状语。这一变化在汉语标记性构式中具有普适性,语义的改变必然导致标记词词性的改变。例如:

(11)犹如世人不知布施有报无报,而行少施,得生天上,受无量乐。(《百喻经》)

(12)水陆蠢动,山薮飞,湿生化生,有想无想,皆藉今日慈悲,咸造浣濯。(《全梁文》)

(13)夫佛,远近存亡,有戒无戒,等以慈焉。(《全刘宋文》)

唐朝至宋代期间,由于受外来文化以及社会动荡的影响,“有X没X”增加了“似有似无”的意味。值得关注的是,在这个时期“有”“无”的词义已经开始虚化,究其原因,多半是由于佛经翻译的需要,使得已有的语法构式修辞化,进而使得语法意义和词汇意义都发生了改变。例如:

(14)道夫言:向者先生教思量天地有心无心。(《朱子语录》)

(15)……人所慕之桀纣之主人皆恶之盖为有道无道也。(《册府元龟》)

(16)将山河大地,尽作黄金,该有情无情,总令成佛去。(《古尊宿语录》)

元明清直至民国时期,书面用语口语化的倾向日渐显著,“有X无X”基本由“有X没X”所取代,除特殊表达需求外,常项“有”“没”随着搭配的词类范围进一步扩大,已不限于与事件类型有关的形式,其他新的形式相继出现,如“有VP没VP”甚至是“有AP没AP”、“有+数量结构,没+数量结构”、“有+不成词语素、没+不成词语素”,其中变项为形容词形式的则最初出现于明代小说。“有X无X”格式发展到此时,已有不同的语法形式能进入到该构式中,一是说明“有”“无”表领有和存现的语义已经进一步虚化为表[+不定指]的语义成分,“格式标记”的语法性质越来越强;二是说明该标记性构式框架的能产性越来越强,整合度也越来越高,并且具备某种特定的格式语义。例如:

(17)贼们怎知你有钱没钱。(《老乞大谚解》)

(18)他也不管那船有载没载,把手相招,乱呼乱喊。(《元代话本选集》)

(19)有一顿,没一顿,却不伏气去告求春儿。(冯梦龙《警世通言》)

“有X没X”构式发展到当代,除保留之前的用法以外,又衍生出了一类新的构式义,不同于以往通过“有”“没”的肯定与否定的语义关系表全称量化,如例(43)(44),而是出现在特定的惯常性语境中否定最小量来肯定最大量,可归纳为“有没有X都……”。例如:

(20)于是在写给朱天文的信里附了一笔,有枣没枣打一杆子。(《读书》)

(21)这个物价呀,就要了咱们穷人的命!可是你有钱没钱也应该回家呀。(《老舍戏剧》)

(22)你不拿自己当外人,人家拿你当外人好吗?有脸没脸啊?(微博)

从语法化历时演变的过程来考虑,“有X没/无X”构式经历了语法化和修辞化两种演变方式,其语法演变的内部机制是重新分析(reanalysis)和扩展(extension),外部机制是由于语言接触导致的“借用”(borrowing)和“复制”(replication)[6](P106)。从上文语法化的进程来看,不同类别的语法构式和修辞构式总是处在不同的历史时期,相同类别语法构式存在的时间跨度要远大于修辞构式的时间跨度。

(三)语法化等级

共时的平面上显现出的语法构式及修辞构式“有X没X”,反映了当下该结构的形式和意义之间的不对称性。正如赵元任提出的“扭曲关系”,指那些有时候是规则的对称的,有时候是不规则不对称的结构[7](P47)。现阶段“有X没X” 的不对称性,可以在语法化历时演变的过程中找到线索。Greenberg,Ferguson,Moravcsik和Croft曾指出,历时共性和共时共性是一种观察到的总体趋势而绝非理论上的完全绝对化[8](P138)[9](P212)。并且,“有X没X”在历时的发展过程中其语义也发生了虚化,具体表现为:“有X没/无X”中的常项“有”“没/无”由于变项“X”历史发展阶段的不同而随之由实变虚,即动词→副词→准词缀,也就是由“实义词”演变为“功能词”。一般来说,功能词可以在实义词中找到来源,当实义词呈现出功能词的语法特征时,就可以说它发生“语法化”了,并且发生语法化一般不是单一的实义词,而是包括这个词在内的整个结构[10](P241)。因此,我们按照“有”、“没/无”的不同按时期分为三类:“A类”指从周朝至东汉时期的(4)~(10)例; “B类”指从六朝至隋代的(11)~(13)例; “C类”指从唐代至当代的(14)~(22)例。

因此,根据历时发展的过程和语义虚化程度,可将“有X没/无X”结构归纳为一个典型的语法化等级序列路径:A类>B类>C类。此路径符合典型的语法化“斜坡”的基本概念,即右端的每一项比左端相邻的那一项语法性更明确,词汇性更弱,这也表明“有X没/无X”结构的演变是按语法斜坡的单向性移动的[11](P153)。

三、“有X没X”语法构式与修辞构式的互动

施春宏提出,互动(interaction)意味着各个相关成分、结构的相互促发、相互制约,是多因素合力作用于特定结构和系统的运动状态和方式[12](P67)。刘大为提出修辞构式的概念,即“所有带有不可推导性的构式,只要这种不可推导性还没有完全在构式中语法化”,且更进一步指出:“语法的变化往往起源于修辞,而修辞的归宿也有可能是语法”[2](P36)。陆俭明提出由语法构式变异而生的修辞构式会面临两种发展的“命运”,一种是昙花一现,起到临时修辞的作用;另一种是在广泛运用的基础上逐渐固化演变为新的语法构式[13](P22)。从以上学者所提的理论可以看出,语法构式与修辞构式间存在紧密的互动关系,两者护为因果,并沿着语法化和语言演变的方向,交互式地推进发展。

(一) 结构语法化与功能语法化的互动

洪波、董正存指出:结构语法化和功能语法化是语法化的两个方面,或者说是两种不同的语法化[14](P32)。尽管在很多情况下这两种语法化总是交织在一起,彼此互为因果或条件,但有时它们也会各自独立。

结构对功能的促动:“有X无X”在先秦时期,从形式上来说该结构的“有X”和“无X”是两个独立动宾形式的组合,虽然有一定的逻辑关系,但是相对独立。而后,随着“有”“无”词义的引申和虚化,在句法地位上发生了相应的变化,由小句中的谓语演变成为状语,并由状语进一步演变为附着性成分,这就为其表达“事件的叙述”到“主观化的表达”提供了形式基础,然后经过一系列的重新分析和类推,最终产生了表达“主观色彩义”的语义功能。

功能对结构的促动:从先秦到东汉时期“有X没/无X”发展出了表“强调凸显”的语义功能,从六朝至宋代随着结构形式的进一步演变,这一种语义功能在固化的基础上得到了进一步的扩展,为了表意的需求,进入该格式的限制条件也进一步变得更为宽松,许多与“有”“无”没有关的动词性成分进入到该格式,如例(44)~(47)“有报无报”“有想无想”“有戒无戒”,由于在逻辑上是转折关系,“有X”“无X”对整个结构的依赖程度也进一步加强,证明此结构属性得到强化,为其后纯修辞化的“有X没X”结构奠定基础。

需要注意的是,结构语法化和功能语法化的互相触动并不是一开始就出现,而是在结构语法化到一定程度之后才开始显现的[15](P107)。“有X没/无X”结构在语法化的进程中总是伴随着从结构语法化到功能语法化,然后再到结构语法化,依次类推实现的。

(二) 语法构式与修辞构式的互动

从语法构式到修辞构式。陆俭明提出了六条从“语法构式”到“修辞构式”不同的演化情况,其中三条是“功能扩展并逐渐泛化”、“改变搭配规矩,并逐渐泛化”、“隐喻并仿造,然后泛化”,在“有X没/无X”结构的语法化进程中,A类>B类>C类,由历时演化的实例可知,此结构的演变一直伴随着上述三种演化情况,可说明此结构的演变过程是由“语法构式”到“修辞构式”[13](P22)。

从修辞构式到语法构式。如上文所述,陆俭明提到从“修辞构式”到“语法构式”的两种命运,本文仅谈固化为新的语法构式的一类。“有X没/无X”的语法化过程是一个总体的趋势,其间还夹杂着语法化与修辞化的相互转化,相互吸收,“有X没X”结构至今还在修辞化的进程之中。从“有X没/无X”语法化过程中不断有新结构新功能的出现,我们可以看到每一阶段几乎都是先有修辞构式的出现,然后受“内部机制”和“外部机制”的影响,于是新的语法构式应运而生,并稳固一段时期。

根据刘大为关于语法构式与修辞构式的提法,可推出语法构式与修辞构式是一相对的概念,不可推导性且临时的修辞构式可演变为具有可推导性且相对稳定的语法构式[2](P36)。语法构式又会由于受内部或外部动因的影响,从而进一步引申,成为修辞构式,修辞构式又会进一步发展为语法构式,也就是说,演变是绝对的,而语法构式的稳定是相对的。

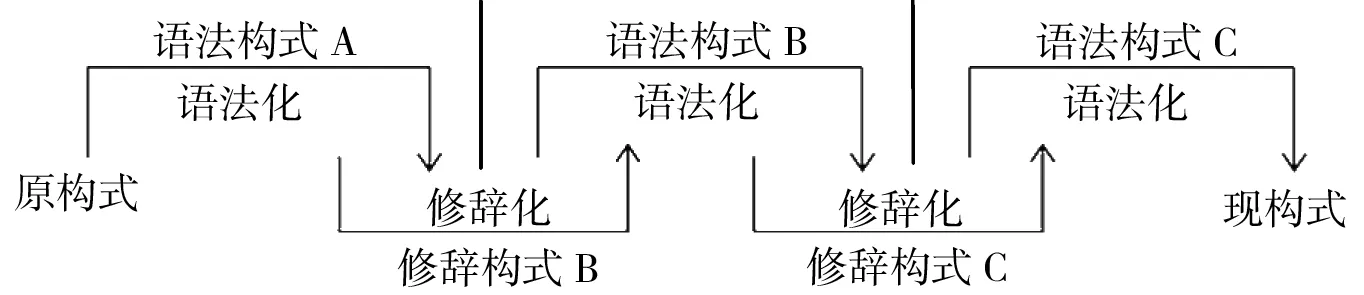

用哲学上的对立统一规律来说明即是:某一阶段的语法构式与接下来新兴的修辞构式是对立的,那么在对立和冲突中必将走向统一,形成新的语法构式就意味着修辞构式获得胜利,保留原有的语法构式就意味着修辞构式的昙花一现。在考察历时语料时,新形式新功能的不断出现就说明“有X没/无X”结构经历了不同阶段的语法化演变,而每个阶段的语法化演变必有其诱因,那就是修辞化,其标志就是新的修辞构式的出现,因此可将其看作是语法化演变的一个个节点,也可以此来作为划分语法化演变过程的一个又一个里程碑。如图所示:

共时平面的A类、B类、C类“有X没/无X”构式,可以在历时平面上找到演化的踪迹,其演化的过程往往就是在语法化和修辞化交互运作的作用下进行的。

四、现构式“有X没X”的成因

Paul Hopper and Elizabeth Closs Traugott提出,人类语言存在一些共性,一是较早的形式可能会和较晚的形式共存;二是较早的意义可能会制约较晚的意义和/或结构特点[10](P241)。并强调语言的发展是一个持续进行的过程,揭示出这种演变过程在语言的任何一个确定的阶段都只是尚未完成的。“有X没X”构式现存A类、B类和C类三种形式,并且每类形式都包含语法构式和修辞构式两种状态,直至今日,最新的修辞构式以“有X没X”否定最小量来肯定最大量的形式出现,如“有钱没钱,都该回家过年”。其中的“有”是汉语中仅次于“是”的第二高频动词,有多种引申甚至虚化的用法,那么,“没”与“有”在句法上是平行的关系,与“有”同步虚化[16](P17)。在构式中,“有”和“没”已经虚化为表半实体习语构式的标记性成分,具有高能产型和高频率使用的语用特征。Hopper和Fillmore的浮现语法观强调用法先于语法,这是其能产性的外在表现,也是修辞构式形成的主要动因。可对于“有X没X”一类的有标记性的构式框架来说,其语法构式长期稳定下来的根本还在于其语法层面、修辞层面和语义层面的相互影响才得以实现。

(一)现构式“有X没X”同构异义的原因

A类、B类、C类形式为什么能够同时出现在现阶段共时平面的语用环境中?类似于此类有标记性的构式不胜枚举,如“左X右X”“X来X去”“各种X”“被X”等。主要原因是由于形式和意义的演变的不同步造成的,形式和意义不同步的原因来源于其语法构式与修辞构式演变的交互性,不同历史时期都有形式和功能的残留,并在留有旧构式的基础上,由于修辞化的影响进而语法意义和词汇意义随之改变。

如上文所述,构式“有X没X”存在多种不对称的因素,正如Hopper所言,形式演变和意义的演变之间的不对称,具体说有两条规律,一是“形变滞后”,二是“意义滞留”[17](P91)。这两条演变规律正是造成这种不对称的原因。

由于形式比它的概念内容存活的长久,就构式“有X没/无X”本身来说,表层形式似乎没有发生变化,但深层的语义关系和语法意义发生了三次大的演变[18](P57)。例如主要动词“有”和“没”虽然在意义上虚化为附着成分,但“有”和“没”一般仍旧重读。

“意义滞留”是历史发展每个时期的必然需求,由于构式语义形式凝固的特点,为表达某特定含义,需要保留“有X没/无X”原始的语义功能。同构异义的现有形态是语言丰富多彩的主要因素,也是语言经济性原则的本质需求。

(二)现修辞构式“有X没X”语义凸显的成因

从上文“语义倾向及所指的不对称”一节可知,现阶段的“有X没X”修辞构式语义凸显的是“没”后的成分。正如沈家煊所指出的,认知上的否定项比肯定项更能引人注意,就像是我们很少注意到任务容易的一面,而对困难的一面特别敏感[19](P23)。“有X没X”结构在言语交际环境中,恰恰是印证了这一点,人们在实际生活中更倾向于关注“没X”,即尚未得到的,而对“有X”往往熟视无睹,正所谓“吃着碗里的,看着锅里的。”修辞构式“有X没X”往往凸显的是没“X”主要原因是由于认知上的不对称造成的。

(三)现存修辞构式“有X没X”的成因

由上文分析可知,A类构式属典型的原语法构式,广泛运用于先秦时期,由于受当时四字格表达方式影响,其语义自足性比较强,语篇依附性相对较弱,在句中“有X无X”可以不需要依附其他成分,表达完整的意义。而B类和C类属于修辞化了的语法构式或修辞构式,B类构式语义虽较为完整,但独立使用性比较弱,需依附语篇才得以存活。到了C类构式,由于经历了两次修辞化和语法化演变,在句中已无法自足,只是充当一些句法成分,可做状语、补语、定语。

Hopper对语法化形态的演变有这样的认识:附着形式的功能特征与它们作为已经部分语法化了的单位这一地位是相一致的,与它们的完全形式相比,附着形式更加依赖语境,而且具有明显的语法性[20](P102)。在“有X没/无X”演变的过程中,常项“有”“无”虚化的同时,其附着性也越来越强。吴福祥提到,单个词项从来不会孤立地发生被称为“语法化”,词项的语法化离不开特定的组合环境[21](P77)。从构式内部来看,常项的演变需依赖整个构式;从构式外部来看,整个构式的演变需依赖其所在的句法环境。由内到外可以说是,变项的变化促动常项的改变,进而使整个构式发生变化;由外到内可以说是,由于语用动因的影响,促使句法环境发生变化,相关构式也要发生改变,进而促使构式内部的变项和常项发生变化。可知,“有X没/无X”结构是由于受到内因和外因的相互影响才演化成为现存修辞构式“有X没X”。

五、结语

构式“有X没X”从表层形式来看是现代汉语中常见的一种语法构式,表示事物的存在或消失,但在共时平面上,该构式同时存在多种同构异义的现象,既有语法构式也有修辞构式,而且构式的逻辑关系和语义色彩也有所不同。通过对该构式的历史语料调查与分析,发现现代汉语中共存的A、B、C三类构式能够从古汉语的“有X没/无X”构式演变的过程中找到踪迹,并且现代汉语中的“有X没X”从A类到C类存在一个由低到高的语法化等级序列。同时,通过分析我们发现变项“X”由实义词演变为泛义词,常项“有”和“没”随着语法化等级的进一步提高,已经由实义动词发展为副词而后演变为类词缀的附着性成分,如A类“有人无人”>B类“有报无报”>C类“有脸没脸”。

“有X没X”语法化与修辞化是在互动中进行的,由最初的原构式发展至现构式经历了螺旋式的前进过程,可以说语法化与修辞化是该构式发展变化的根本动因,同时还受到构式内部和外部多种因素的相互影响。

注释

本文注明出处的例句,均来自北京中国语言学研究中心(CCL)语料库,其余皆为自拟.

[1]Goldberg,A.E.Constructions: A Construction Grammar Approach to Argument Structure. Chicago:The University of Chicago Press,1995.

[2]刘大为.从语法构式到修辞构式[J].当代修辞学, 2010,(3)(4).

[3]吴福祥.结构重组与构式拷贝——语法结构复制的两种机制[J].中国语文,2014,(2).

[4]石毓智.汉语的领有动词与完成体的表达[J].语言研究,2004,(2).

[5]张文国,张文强.论先秦汉语的“有(无)+VP”结构[J].广西大学学报,1996,(3).

[6]吴福祥.关于语法演变的机制[J].古汉语研究,2013,(3).

[7]赵元任著,吕叔湘译.汉语口语语法[M].北京:商务印书馆,1968.

[8]Greenberg, Joseph H. How does a language acquire gender markers? In Greenberg et al. , eds. [J].1978a. vol. 3: 47-82.

[9]Croft,Willian. Typology and Universals[M]. Cambrige: Cambridge University Press.1990.

[10]Hopper,Paul & Elizabeth Closs Traugott. Grammaticalization Second Edition[M]. Cambridge: Cambridge University Press.1993.

[11]Halliday, M. A. K. Caregories of the theory of grammar[J]. 1961.Word 17:241-292.

[12]施春宏.互动构式语法的基本理念及其研究路径[J].当代修辞学,2016,(2).

[13]陆俭明.从语法构式到修辞构式再到语法构式[J].当代修辞学,2016,(2).

[14]洪波,董正存.“非X不可”格式的历时演化和语法化[J].中国语文,2004,(3) .

[15]王峰,古川裕.“左VP右VP”对举格式的语法化[J].汉语学习,2016,(6).

[16]刘丹青.“有”字领有句的语义倾向和信息结构[J].中国语文,2011,(2).

[17]Hopper,Paul.On some principles of grammaticalization[J]. In Traugott,E.C. , & B.Heine eds. , Approaches to Grammaticalization , Amsterdam:John Benjamins. 1991,17-36.

[18]Sapir, Edward. Language: an Introduction to the study of Speech[J]. New York:Harcourt Brace and Co.1921.

[19]沈家煊.不对称和标记论[M].北京:商务印书馆,2015.

[20]Hopper,Paul . Phonogenesis[J]. In Pagliuca, ed. , 1993,29-49.

[21]吴福祥.汉语语法化研究的当前课题[J].语言科学,2005,(2).