噻托溴铵联合大剂量沙美特罗氟替卡松治疗重度支气管哮喘合并COPD稳定期疗效研究*

2018-06-28谢刚强马军党

谢刚强, 唐 甦,马军党,李 洁

1.陕西省安康市中医医院呼吸科(安康725000),2.西电集团医院(西安710077)

支气管哮喘(Bronchial asthma,BA)以及慢性阻塞性肺疾病(Chronic obstructive pulmonary disease,COPD)均是由气道慢性炎症导致的一种细支气管阻塞性气流受限及呼吸困难症状。然而,当患者处于BA的急性发作期时,其支气管阻塞症状可逆,而COPD则是进行性及部分可逆的一种支气管阻塞[1]。因此,选择合理的治疗方案对于BA合并COPD患者而言意义重大。当前临床关于同时合并重度BA以及COPD的治疗报道较少[2]。鉴于此,本文通过分析噻托溴铵以及大剂量的沙美特罗氟替卡松联合治疗重度BA合并COPD患者,目的在于探讨此种治疗方案的疗效及对患者肺功能的影响。

资料和方法

1 一般资料 选取从2014年1月至2015年3月在医院进行治疗的重度支气管BA合并COPD患者158例进行研究。男82例,女76例;年龄42~74岁,平均(58.26±3.17)岁。依据数字随机表法将158例患者分成观察组以及对照组各含79例,其中观察组包括男40例,女39例;年龄42~71岁,平均(57.98±2.75)岁。COPD病程为10~22年,平均(15.36±2.33)年。哮喘病程为2~6年,平均(4.08±0.13)年。对照组包括男42例,女37例;年龄45~74岁,平均(58.18±2.84)岁。COPD病程为12~22年,平均(15.44±2.19)年。哮喘病程为3~6年,平均(4.11±0.15)年。比较两组的基线数据,差异无统计学意义(P>0.05)。本次研究已获得患者的签字知情同意,并通过医院的伦理委员会审核批准。

2 研究方法 两组患者均常规予以祛痰平喘和吸氧止咳,以及解痉和抗感染等治疗。对照组予以噻托溴铵(国药准字:H20060454),规格为18 μg/10粒,剂量为1粒/次,1次/d。中等剂量的沙美特罗氟替卡松(国药准字:H20090241),规格为50 μg/250 μg×60泡,剂量为1吸/次,2次/d。观察组噻托溴铵的用药方式同对照组,大剂量的沙美特罗氟替卡松(国药准字:H40202900),规格为50 μg/500 μg×60泡,剂量为1吸/次,2次/d。两组均治疗1年。

3 观察指标 对比两组哮喘控制情况,治疗不同时期的肺功能指标(一秒用力呼气容积FEV1预计值和FEV1增加量,以及呼气峰值流速△PEF),疗效相关指标(发作时间及发作间隔时间),以及不良反应。

4 哮喘控制判定标准[5-6]利用ACT评分评价,此量表共5项,采用5级评分法,所得总分值为25分表示哮喘完全控制,分值为20~24分表示哮喘已获得部分控制,分值<20分表示哮喘未获控制。其中哮喘的总控制率为完全控制与部分控制者的比例之和。

结 果

1 两组哮喘控制情况的比较 观察组的哮喘完全控制率45.57%及总控制率98.73%均分别明显高于对照组的21.52%及88.61%,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组哮喘控制情况的比较[例(%)]

2 两组治疗不同时期的肺功能指标比较 两组治疗前的FEV1%预计值和FEV1增加量,以及△PEF水平比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。治疗后两组的FEV1%预计值和FEV1增加量均较治疗前明显升高,△PEF水平明显降低,差异有统计学意义(P<0.05)。治疗后观察组的FEV1%预计值和FEV1增加量均明显高于对照组,△PEF水平明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组治疗不同时期的肺功能指标比较

注:与治疗前比较,*P<0.05

3 两组疗效相关指标的比较 两组治疗前的发作时间及隔时间比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后两组的发作时间明显少于治疗前,发作间隔时间明显大于治疗前,差异有统计学意义(P<0.05)。治疗后观察组的发作时间明显少于对照组,发作间隔时间明显大于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组疗效相关指标的比较

注:与治疗前比较,*P<0.05

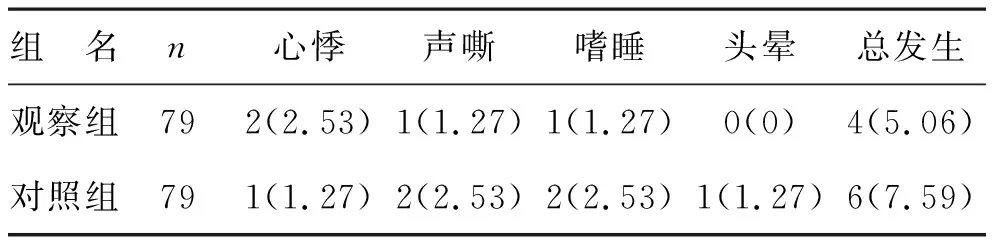

4 两组不良反应的比较 观察组不良反应的总发生率是5.06%,与对照组的7.59%相比,差异无统计学意义(P>0.05),见表4。

表4 两组不良反应的比较[例(%)]

讨 论

临床上,BA及COPD均为呼吸系统类疾病当中的一种常见病及多发病,部分患者甚至会同时合并两种疾病。此种合并症的重度患者由于在长期患病过程中易致使病情反复发作,使其肺功能发生进行性减退,往往严重影响到患者的日常工作与生活,加之当前依旧缺乏有效治疗药物,怎样合理治疗重度BA合并COPD已成为临床急需面对的问题[7]。

本文通过研究后结果显示,观察组的哮喘完全控制率45.57%及总控制率98.73%均分别明显高于对照组的21.52%及88.61%,符合国外Maricoto等人的报道[8-9],提示联合应用噻托溴铵以及大剂量的沙美特罗氟替卡松对重度BA合并COPD患者稳定期的疗效明显更好,原因可能与这两种药物发挥的协同增效作用较好有关。同时,治疗后两组的FEV1%预计值和FEV1增加量均较治疗前明显升高,△PEF水平明显降低,且治疗后观察组的FEV1%预计值和FEV1增加量均明显高于对照组,△PEF水平明显低于对照组,这提示观察组患者的治疗方案更能明显地改善患者的肺功能。分析原因,噻托溴铵作为新型长效的抗胆碱能类药物,是选择性M3受体的阻滞剂,其可通过降低细胞中环磷鸟苷生成,并抑制环磷腺苷的降解,而减少细胞中Ca2+的浓度,还可竞争性地拮抗机体内乙酰胆碱针对气道平滑肌形成的收缩作用,从而降低呼吸阻力。而沙美特罗可促进糖皮质激素的受体朝细胞核中转移,强化氟替卡松对嗜酸粒细胞的诱导凋亡作用,并更好地提升嗜酸粒细胞相关趋化因子所释放出的抑制效果,增大了糖皮质激素具有的生物学作用,进而增大了呼吸道黏膜β2受体数目,有效下调了受体功能[10]。治疗过程中应用的沙美特罗氟替卡松剂量越大,则发挥的治疗效果也越明显。

此外,本文结果显示,治疗后两组的发作时间明显少于治疗前,发作间隔时间明显大于治疗前,且治疗后观察组的发作时间明显少于对照组,发作间隔时间明显大于对照组,满足Onions等人的报道结果[11]。提示观察组患者在治疗后的症状发作情况相对更优,原因可能在于应用噻托溴铵以及大剂量的沙美特罗氟替卡松治疗后,患者的肺功能获得了更好的改善,中央气道得以充分扩张,从而降低了急性发作的次数,增加了运动耐量,最终缓解了临床症状。在不良反应方面,本文结果发现,观察组不良反应总发生率是5.06%,与对照组的7.59%相比,差异无统计学意义。这再次证实了观察组治疗方案具有更好的用药安全性。国外Shiue 等人也有类似的报道加以证实。需要说明的是,本文也存在一定的不足,比如样本较少,未与其他医院进行联动研究等,今后可考虑进一步深入研究。

综上所述,应用噻托溴铵以及大剂量的沙美特罗氟替卡松对重度BA合并COPD患者治疗的疗效较好,且能有效改善患者的肺功能和临床症状,安全性也较高,值得给予推荐。

[1] 李楠楠,吴 珂.评价噻托溴铵与大剂量舒利迭联合治疗重度支气管哮喘合并慢性阻塞性肺疾病的价值[J].医药前沿,2015,5(17):90-91.

[2] Yip E, Karimi S, T Pien L,etal.Evaluation of a Therapeutic Interchange from Fluticasone/Salmeterol to Mometasone/Formoterol in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease[J].J Manag Care Spec Pharm,2016,22(4):316-323.

[3] 陈晓青.噻托溴铵联合大剂量舒利迭治疗重度支气管哮喘合并慢性阻塞性疾病的疗效观察[J].中国医院药学杂志,2013,33(13):1075-1078.

[4] Akiki Z, Fakih D, Jounblat R,etal.Surfactant protein D, a clinical biomarker for chronic obstructive pulmonary disease with excellent discriminant values[J]. Exp Ther Med,2016,11(3):723-730.

[5] Hejazi ME, Modarresi-Ghazani F, Entezari-Maleki T,etal.A review of Vitamin D effects on common respiratory diseases: Asthma, chronic obstructive pulmonary disease, and tuberculosis[J].J Res Pharm Pract,2016,5(1):7-15.

[6] 龙瑜琴,程晓明.噻托溴铵联合大剂量舒利迭治疗重度支气管哮喘合并慢性阻塞性肺疾病的效果观察[J].中国医药导报,2013,10(2):166-168.

[7] 李 超,方 圆,李志奎,等.哮喘-COPD重叠综合征相关性疾病166例分析[J].中华肺部疾病杂志:电子版 ,2015,8(6):36-40.

[8] Maricoto T, Rodrigues LV, Teixeira G,etal.Assessment of Inhalation Technique in Clinical and Functional Control of Asthma and Chronic Obstructive Pulmonary Disease[J].Acta Med Port,2015,28(6):702-707.

[9] Bhatt SP.Increased Costs of the Asthma-Chronic Obstructive Pulmonary Disease Overlap Syndrome. One Syndrome for the Price of Two[J].Ann Am Thorac Soc,2016,13(2):158-159.

[10] Fedosenko SV, Ogorodova LM, Il'ina EN,etal.Genetic determinants of antibiotic resistance in oropharyngeal streptococci in patients with chronic obstructive pulmonary disease and in those with asthma[J].Ter Arkh,2015,87(8):51-57.

[11] Onions ST, Ito K, Charron CE,etal.Discovery of Narrow Spectrum Kinase Inhibitors: New Therapeutic Agents for the Treatment of COPD and Steroid-Resistant Asthma[J].J Med Chem,2016,59(5):1727-1746.