心身张力下心理学的发育与蜕变

2018-06-28蒋柯

蒋 柯

(温州医科大学精神医学学院教授)

身心问题是横亘在心理学与科学之间的一条难以逾越的鸿沟;身心二元论是潜伏在“科学心理学”理论预设中不能逃脱的桎梏。

这一切都源于笛卡尔。

在黎黑书写的“心理学史”的谱系中,笛卡尔是心理学纪元的一个界碑,在他“创造了意识”之后,心理学才获得了作为独立学科而存在的价值。笛卡尔通过“我思故我在”的论证,确立了作为个体的“自我”的存在,并且通过将“我”与“世界”作对比,他分析了作为“我”的“灵魂”(也就是“心智”)的“非广延性”特征,区别于有“广延性”的物质世界。广延性的物质世界由物理学来解释,那么,非广延性的灵魂或心智就应该要由心理学来言说。

笛卡尔奠定了现代自然科学的基础性架构,同时也将心理学和自然科学绝对地分离开了。在这个分离之间的鸿沟就是“心-身”问题。笛卡尔通过将心灵从物质世界中分离出来的方式确立了心智,也就是确证了“自我”的存在。心灵被笛卡尔看作是一种非广延性的、非物质性的存在;但是,人的身体却是有广延性的,是物质性的。于是,身体和心灵就成为了两个相互独立的系统。这就是“身心二元论”,它带来一个问题,即非物质性的心灵和物质性的身体是如何发生互动的?

这个问题被提出来以后,有很多种尝试的回答方案,但没有一个是有效的;同样,身体与心灵一旦被分离,以后再也找不到重新弥合的途径。于是“心-身”就构成了两条平行的线索,此后的科学心理学总是在这两条线索上或此或彼地做出选择。这就是为什么心理学有如此纷繁复杂的“理论流派”,因为它的解释体系有两条线索,即有两套平行的因果链。而在传统的自然科学领域,每一个学科都只有一个单一的解释体系,即一个学科只遵循一条单一的因果链。库恩把每一个学科的主导性的解释体系称为这个学科的常规“范式”,并指出,每一个范式都有它的解释限度。当旧的范式难以解释新的观察事实的时候,科学家群体可能会面临一种革命性的选择,即放弃原来的旧范式,启用一种新范式。这就是科学的范式革命。库恩认为,经典的自然科学都经历了数次范式革命,比如天文学从“地心说”转向“日心说”;化学从“燃素说”转向“氧化说”;物理学从“牛顿经典力学”转向“相对论”;等等。库恩进一步强调,一门学科只有经历过范式革命,才能算是从“前范式阶段”过渡到了“经典范式阶段”,才能算是一门成熟的学科。那么,心理学是否经历过范式革命,心理学是否能够称得上是“经典范式阶段”的成熟学科呢?在回答这个问题之前,我们首先要辨析这样一个问题:心理学的理论流派之间的更迭是否可以被看作范式革命呢?

笛卡尔的彻底的二元论确立了心理学的学科意义。但是,心理学作为独立学科的确立则是以冯特1879年在莱比锡大学建立第一个心理学实验室为标志。冯特秉承了笛卡尔的二元论,分别在“身”和“心”两条线索上建构了两种心理学理论。一种是针对“低级心理过程”,即感知觉进行实验研究的“实验心理学”;另一种是针对“高级心理过程”,诸如思维、情感等,通过文化的、社会和历史的方式进行研究的“民俗心理学”(folk psychology)。正是冯特所开创的这两条心理学的理论化线索成为后来众多流派亦步亦趋的轨迹。可以说,冯特是把笛卡尔的二元论赋予了心理学学科层面上的操作性定义。冯特对“心-身”采取了建构两套研究体系来分别应对的策略(见图1)。这样的理论建构策略过于复杂,不符合理论的简约原则,所以,之后的理论流派无一不是立足于其中之一,而力图去化解与另一条线索分裂的困扰。

图1 冯特的两种心理学线索

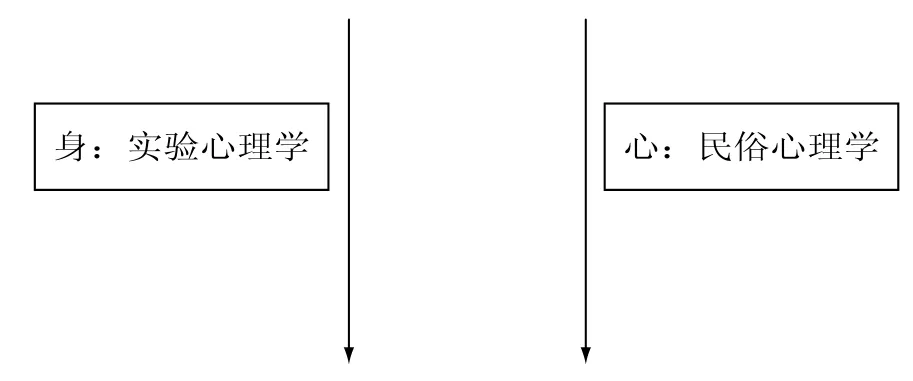

机能主义选择了身体的立场,把心理定义为身体的“机能”,通过这种方式将心理“还原”为身体的动作。所以,在“身-心”两条平行的线索中,机能主义是立足于“身”而试图把“心”拉回到身体中来。在身体的物质性基础上,心理学可以坚持实验科学的研究路径(如图2)。

图2 机能主义的还原路径

行为主义则在机能主义的基础上更向前迈出一步,完全放弃了“心”这一条线索。因为放弃了“心理”这个约束,行为主义在实验科学的道路上走得更彻底(如图3)。

图3 行为主义对心理的取消策略

行为主义完全放弃心理的策略遭遇到诸多方面的质疑,来自伦理的、学理的,以及常识领域等。所以,接下来的认知心理学,以及认知神经科学等实验科学采取了相对较温和的方式来处理心理的问题,实际上是回到机能主义的策略,有条件地接受心理作为身体或物质的随附性属性而存在(如图4)。

图4 认知心理学和认知神经科学的还原论策略

与上述三种立足于身体或物质基础的策略相反,另一些流派则选择了立足于“心”的策略,包括:心理物理学、经典精神分析理论、格式塔主义、人本主义,以及超个人心理学等。因为选择了立足于“心”的线索,这些理论的因果线索就离开了自然科学的体系。而在现代科学的语境中,“心”的线索显然不能在满足科学标准的前提下将“身”同化到自己这边来。

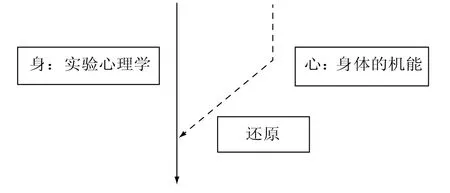

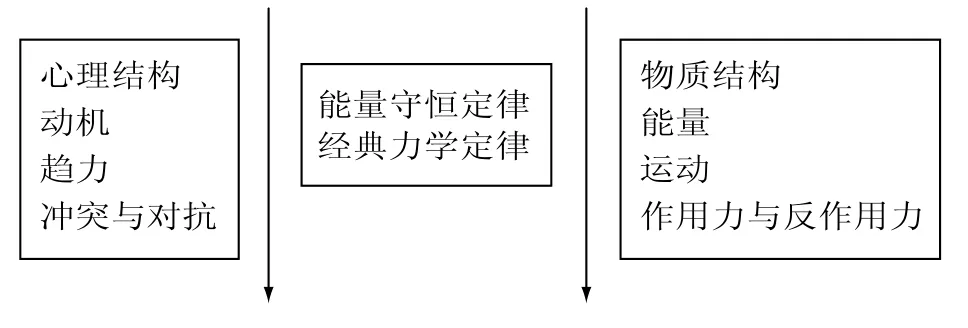

心理物理学和经典精神分析理论采取了“映射”的策略,即通过与物理学一一对应的方式来建构关于“心理”的解释体系。其中古典心理物理学是将心理量测量与物理量的测量对应起来,现代心理物理学则是将心理量与信息量对应,在其中承担映射中介的是统计的或概率的计算(见图5);经典精神分析则是将心理结构与物理结构对应,心理活动特征与物理活动特征对应,作为映射中介的则是力学原理和能量守恒原理(如图6)。

图5 心理物理学的心理—物理对应策略

图6 经典精神分析的心理学—物理学对应策略

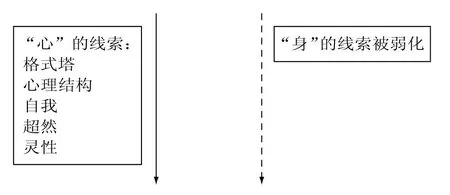

这种映射并没有实际的因果性联系,只是一种隐喻,并不能将物理学的科学性传递给心理学。所以,这些努力始终难以得到正统科学的认可。而另一些理论,如格式塔主义、人本主义、超个人心理学等,则放弃了成为科学的诉求,立足于“心”的线索,专注于讨论心理或精神世界的问题(如图7)。

图7 格式塔、人本主义、超个人心理学等流派的心理立场

通过历史的梳理,我们可以看出,自笛卡尔的身心二元论以来,所有的心理学流派都没有真正脱离“心-身”两条平行线索的解释体系。当一种理论立足于“身”时,则努力将“心”还原为身体的活动或随附的属性;当立足于“心”时,则尽量兼顾“身”的特征。其中,行为主义采取了极端的“取消论”策略,即否定“心”的存在意义。这也只不过是在技术层面上的否定,很难做到逻辑意义上的否定。每种理论的努力都显示出,各自采取了不同的技术性措施力图消除两条线索之间的分裂,但实际上没有一种努力是真正成功的。20世纪末,被称为“第二代认知科学”的具身认知理论兴起。“具身”的意义是“让心理回到身体中”。由此不难看出,具身认知理论不过是另一种形式的还原论罢了。①请参考:蒋柯、蒋子修在《镜像神经元是具身认知的解码器吗?》(《中国社会科学报》2015年12月15日第7版)中的论证。

心理学的理论基础从来都没有离开过身心二元论的架构,这意味着各种流派的基本预设并没有发生改变。于是,我们可以理解为心理学的学科发展还没有真正经历一次“范式革命”,当前的心理学依然处于前范式阶段。这是本文将心理学理论的演变称为“发育”的理由。透过历史,我们可以看到,心理学一路蹒跚而来,在“心-身”两条线索上左右摇摆。当偏向“心”这一侧时,便会面临“不是科学”的质疑;当偏向“身”这一侧时,也会遭遇不能解释“心理”的困难,也就是失去了作为心理学本身的学科价值。

心理学所面临的这种困惑,正是库恩的范式理论所描述学科发展中的“谜题”。每一种理论都会面临不能解释谜题,当谜题造成的困扰不那么严重时,往往被搁置,或局部地予以解释;但是,谜题的困扰会越来越凸显,并最终达到大多数人不能接受的程度,这时,研究群体只好选择新的理论范式来取代旧的范式,这就是范式革命。当我们把心理学的“发育”过程放到库恩的范式革命的进程中来考察时,会发现,目前的心理学理论正面临“心-身”分离的谜题。之前各种流派的演变正是应对这个谜题的各种尝试。而自20世纪八九十年代以来,神经科学和计算机科学强势介入心理学的领域。这就是李其维教授所预言的心理学在21世纪所面临的“两种挤压”。

在这两种挤压之下,“心-身”分离的谜题造成的困扰越来越强烈。因为神经活动似乎可以“解释”的心理过程越来越多,计算机技术支持的人工智能正在逼问“人的价值”和“意识的含义”。在这样的形势下,“心智”“自我”“自由意志”“意识”等传统心理学的研究主题正面临被取消或代替的威胁。

基于以上历史性分析,笔者预计,在21世纪的前50年内,“心-身”分离的谜题终将变得不可接受。那时,心理学一定会走向一种新的学科范式,即心理学即将迎来一场真正的“范式革命”。这将是心理学走向成熟的历史性蜕变。

这种可能的新的范式将会是以“真正的心-身统一论”为基本预设的单一的因果解释体系。