不同程度抑郁对肝癌患者围手术期免疫功能的影响

2018-06-20赵凌云韦珏伶游雪梅赵新华唐娟李秋琴向骁钟鉴宏黎乐群

赵凌云 韦珏伶 游雪梅 赵新华 唐娟 李秋琴 向骁 钟鉴宏 黎乐群 ,3

肝细胞癌(hepatocellular carcinoma,HCC,以下简称“肝癌”)为全球常见的恶性肿瘤之一,广西是我国肝癌高发地区[1-2]。肝切除术是肝癌患者首选的治疗方式,但术后高复发率仍是临床的一大挑战[3]。肝癌病情的复杂性及不良预后常使患者伴发不同程度的心理应激反应,抑郁是最常见的心理应激反应之一[4]。研究表明,抑郁可通过神经内分泌免疫机制作用,影响机体免疫功能,促进肿瘤发生、发展[5],是患者不良预后的独立危险因素[6-7]。本研究旨在探讨不同程度抑郁对肝癌患者围手术期免疫功能的影响,为有针对性地改善患者抑郁情绪和提高患者免疫功能提供理论依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选择2016年10月至2017年11月在广西医科大学附属肿瘤医院住院且接受肝切除术的肝癌患者。纳入标准:⑴符合原发性肝癌诊疗规范[8];⑵首次接受肝切除术治疗,无严重心、脑、肺、肾、传染病等疾病;⑶年龄≥18周岁;⑷小学及以上文化程度;⑸无家族性精神病史,无精神疾病史,思维正常,未服用精神类药物。排除标准:⑴合并其他肿瘤;⑵有免疫疾病史或正在服用免疫类相关药物。⑶术后1个月内再次接受其他侵入性治疗;⑷术后30 d未按时回院复查;⑸病情恶化无法完成研究;⑹自动要求退出本研究。共119例患者符合标准纳入研究。所有患者均知情同意并自愿加入本研究。

1.2 研究方法

1.2.1 研究工具与分组 ⑴医院焦虑抑郁量表(hospital anxiety and depression dcale,HADS)由 Zigmond和Snaith于1983年制订,共由14个条目组成,包括焦虑(A)和抑郁(D)2个亚量表,各7题,每条目分四级计分(0、1、2、3)分,分值范围 0~21 分:0~7 分属无症状,8~10分为可疑存在,11~21分肯定存在。其焦虑与抑郁亚量表敏感性及特异性均在90%以上[9]。在本研究中,HADS-D仅作为肝癌患者抑郁的筛查量表,以8分为临界值,HADS-D评分<8分为无抑郁情绪,HADS-D评分≥8分为存在抑郁情绪。⑵9条目患者健康问卷(9-item patients health ques-tionnaire,PHQ-9)PHQ-9是根据《美国精神障碍诊断与统计手册·第四版》有关抑郁症状的条目设计的9个条目自评量表,每个条目评分0~3分,分值范围0~27分:0~4分表示无症状,5~9分为轻度抑郁,10~14分为中度抑郁,15~19 分为中重度抑郁

,20~27 分为重度抑郁[10]。本研究中,肝癌抑郁程度的划分以PHQ-9评分为主:0~4分为无抑郁情绪,5~9分为轻度抑郁,10分及以上为中重度抑郁。为了避免自评量表在筛查方法上的偏差,《中国肿瘤心理治疗指南》[11]推荐同时选用两种以上的量表或问卷作为评估工具。因此,选择由指南推荐的HADS-D和PHQ-9量表作为本研究评估肝癌患者抑郁的工具。并通过术前HADS-D、PHQ-9两量表评分划分为不同程度抑郁组,其中无抑郁组49例,轻度抑郁组41例,重度抑郁组29例。

1.2.2 调查方法 由获得国家心理咨询师资质且经系统培训的具有临床护理工作经验的研究生和护理人员向符合纳入标准的肝癌患者介绍本研究目的,于肝切除术前、术后5 d、术后30 d与患者进行一对一访谈,并指导患者填写相关调查问卷。问卷全部当场收回并及时查看有无漏填项目,问卷有效率为100%。

1.2.3 观察指标 术前、术后5 d、30 d采用HADS-D及PHQ-9量表评估患者抑郁情绪;术前、术后1 d、5 d、30 d采用免疫比浊法检测体液免疫指标IgG、IgM、IgA、补体C3、补体C4水平;采用流式细胞仪检测细胞免疫指标 CD3+、CD3+CD4+、CD3+CD8+、CD3+CD4+/CD3+CD8+、NK 细胞、CD19+水平。

1.3 统计学方法

采用IBM SPSS Statistics 24.0软件对资料进行分析。计量数据以均数±标准(x±s)差表示,组间比较采用单因素方差分析;计数资料使用χ2检验或Fisher确切概率法;采用重复测量方差分析不同程度抑郁组HADS-D评分、PHQ-9评分、免疫相关指标,评价其时间效应、组间效应和交互效应。以双侧P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 不同程度抑郁患者一般资料比较

3组不同程度抑郁患者在年龄、性别、巴塞罗那分期(BCLC)、肿瘤大小、肿瘤数目、血小板、白蛋白、凝血酶原时间、手术时间、甲胎蛋白(AFP)水平等差异均无统计学意义(P>0.05)。

2.2 不同程度抑郁患者围手术期不同时间点HADS-D、PHQ-9的评分变化

3组不同程度抑郁患者HADS-D评分、PHQ-9评分时间效应、组间效应、交互效应差异均有统计学意义(P<0.001),提示各组患者 HADS-D 评分、PHQ-9评分的时间变化趋势不同。进一步分析,3组不同程度抑郁患者术后5 d HADS-D、PHQ-9评分较术前评分变化不明显,术后30 d HADS-D、PHQ-9评分较术前评分略下降,各组HADS-D、PHQ-9评分术前、术后5 d、术后30 d组内比较,差异均无统计学意义(P>0.05),提示各组患者围手术期不同时间点HADS-D、PHQ-9评分变化不大。见表1。

表1 不同抑郁组患者不同时间点HADS、PHQ-9评分变化(x±s)

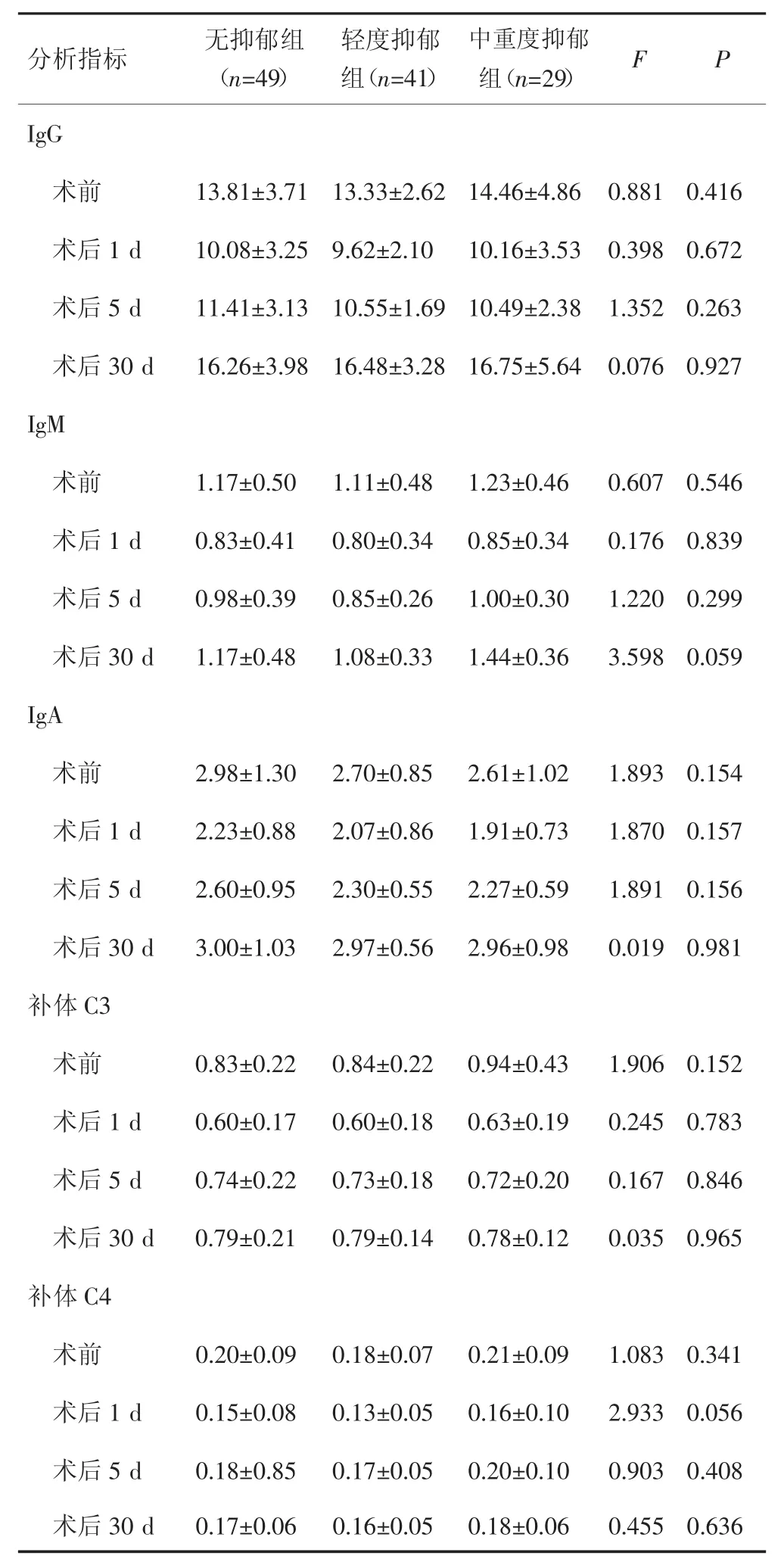

2.3 不同程度抑郁患者围手术期体液免疫指标的变化

3组不同程度抑郁患者IgG、IgM、IgA、补体C3、补体C4水平时间效应差异有统计学意义(P<0.001);而上述指标组间效应差异均无统计学意义(P>0.05);仅IgM水平与时间存在交互效应(P<0.001),提示各组的IgM的时间变化趋势不同。进一步分析,3组不同程度抑郁患者体液免疫各指标水平在围手术期不同时间点组间比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 不同程度抑郁组不同时间点体液免疫变化水平(x±s)

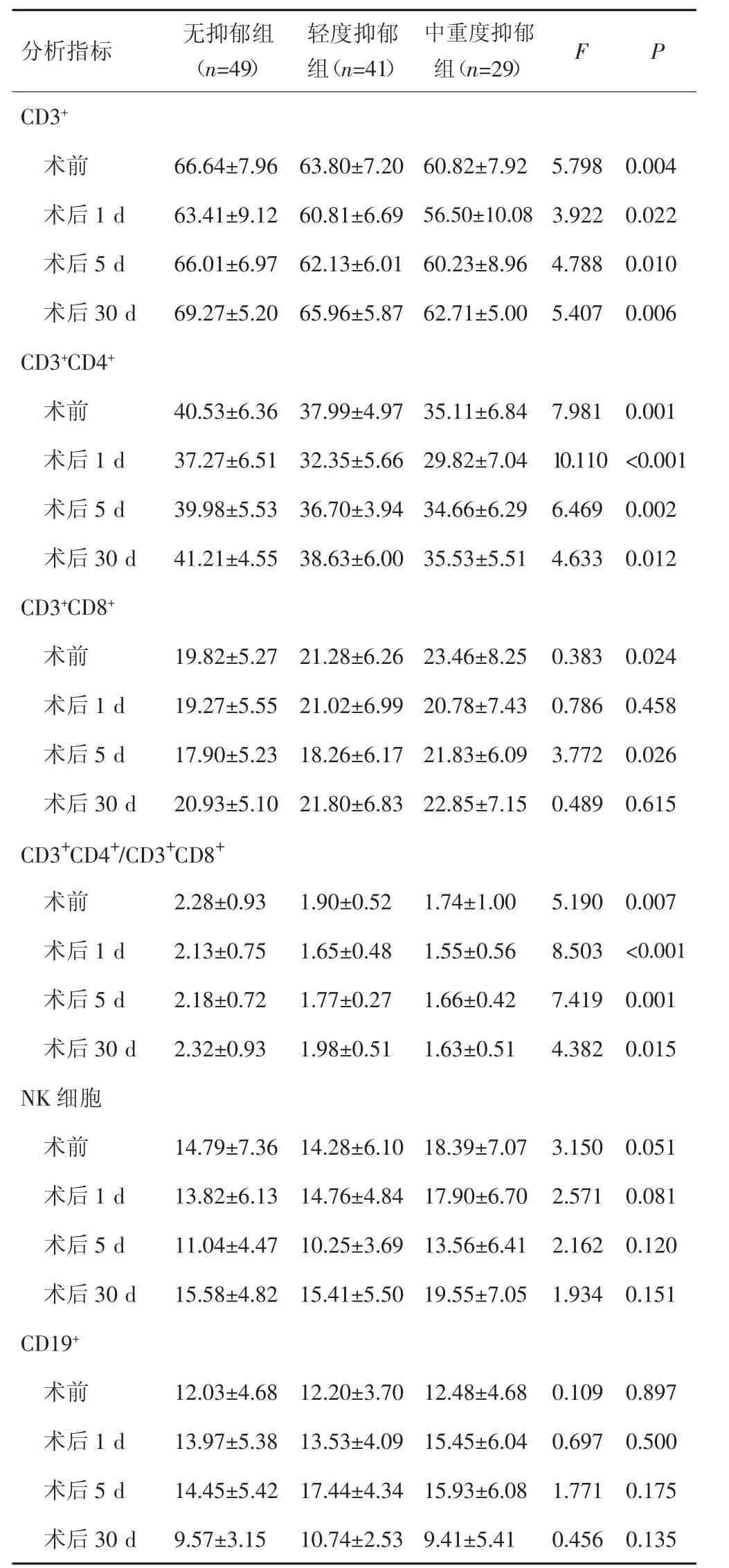

2.4 不同程度抑郁患者围手术期细胞免疫指标的变化

3组不同程度抑郁患者各细胞免疫指标时间效应差异有统计学意义(P<0.05);CD3+、CD3+CD4+、CD3+CD8+、CD3+CD4+/CD3+CD8+和NK细胞的组间效应差异有统计学意义(P<0.05);仅CD19+水平与时间存在交互效应(P<0.05)。进一步分析,在围手术期不同时间点,CD3+、CD3+CD4+、CD3+CD4+/CD3+CD8+水平均随抑郁程度增加呈递减趋势,差异有统计学意义(P<0.05);CD3+CD8+水平在术前、术后 5 d 随抑郁程度增加呈递增趋势,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 不同程度抑郁组不同时间点细胞免疫变化水平(x±s)

3 讨论

3.1 应重视肝癌患者围手术期不同时间点抑郁情绪动态评估

随着医疗模式的转变,心理社会因素在肿瘤发生发展中受到越来越多的关注,抑郁是癌症患者常见的不良情绪之一[12]。研究表明,癌症患者抑郁情绪受多方面因素共同影响,其抑郁情绪常因躯体症状、治疗、病程等因素影响发生动态变化[13]。本研究结果显示,3组不同程度抑郁患者HADS-D、PHQ-9评分在术前、术后5 d、术后30 d组内比较,均无明显差别,说明各组患者在围手术期不同时间点情绪变化不大。分析原因可能与患者对待疾病积极主动性及应对能力相关。提示应重视在对患者抑郁情绪进行动态评估,同时应对患者抑郁情绪进行干预,以更好地减轻患者抑郁情绪,促进患者术后康复。

3.2 不同程度抑郁对肝癌患者围手术期免疫指标的影响

3.2.1 不同程度抑郁对体液免疫指标水平的影响 本研究结果显示,在围手术期不同时间点,各组体液免疫指标水平随时间变化而变化,说明手术打击对体液免疫指标水平有一定影响,总体趋势为术后1 d降至最低,随后逐渐恢复至术前水平;3组患者体液免疫各指标组间效应差异均无统计学意义,提示排除时间因素的影响,不同程度抑郁对各体液指标作用不明显;除IgM外,其余体液免疫指标均与时间无交互效应,表明仅IgM随时间变化趋势不同。进一步分析,不同程度抑郁组各时间点体液免疫指标组间比较均无明显有差异。分析原因可能是机体抗肿瘤以细胞免疫为主,不同程度抑郁在围手术期不同时间点对各体液免疫指标作用不明显[14-15]。

3.2.2 不同程度抑郁对细胞免疫指标水平的影响 细胞免疫主要由T淋巴细胞、B细胞、NK细胞组成,CD3+、CD3+CD4+、CD3+CD8+、CD3+CD4+/CD3+CD8+属于T淋巴细胞亚群。其中CD3+为成熟T淋巴细胞,表示人体免疫功能状态;CD4+即诱导性T细胞,是调控免疫反应重要的枢纽;CD3+CD8+即抑制性T细胞,免疫反应中直接杀伤性细胞;CD3+CD4+/CD3+CD8+比值是判断人体免疫功能紊乱的敏感指标。正常情况下,各亚群细胞互相拮抗达到平衡,当免疫失衡,各亚群细胞总数易发生紊乱[16]。

本研究结果显示,不同程度抑郁组细胞免疫各指标在时间效应上均有差异,提示各细胞免疫指标均随时间变化而变化;除CD19+外,其余指标均存在组间效应,提示排除时间因素影响,除CD19+外各细胞免疫指标水平存在差异。3组患者仅CD19+与时间存在交互效应,表明CD19+水平随时间变化趋势不同。进一步分析,在围手术期不同时间点CD3+、CD3+CD4+、CD3+CD4+/CD3+CD8+水平均随抑郁程度增加呈递减趋势,CD3+CD8+术前、术后5 d随着抑郁程度增加呈递增趋势,提示抑郁能影响细胞免疫中的T淋巴细胞亚群水平,与大多数研究结果一致[16-17]。分析原因可能是抑郁等负性情绪作为心理应激源能刺激机体产生一种非特异性的应激反应,通过下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA轴)和交感神经系统影响机体的免疫识别和免疫监视,降低机体免疫功能[18];随着抑郁程度增加,机体T细胞增殖与活化进一步受抑制,促使T淋巴细胞亚群水平发生改变,细胞活性降低[19-20]。

综上所述,本研究通过观察不同程度抑郁肝癌患者围手术期不同时间点相关免疫学指标变化,发现抑郁可进一步影响肝癌患者T淋巴细胞亚群水平,降低患者免疫功能,且与抑郁程度呈正相关。今后将扩大样本量,并寻找针对性且有效的个体化干预措施,以便更好地改善肝癌患者的抑郁情绪和免疫功能,促进患者术后康复和疾病转归。

[1] Forner A,Llovet JM,Bruix J.Hepatocellular carcinoma[J].Lancet,2012,379(9822):1245-1255.

[2] 余家华,李秋林,容敏华,等.2013年广西肿瘤登记地区恶性肿瘤发病和死亡分析[J].中国癌症防治杂志,2017,9(1):30-39.

[3] Tokumitsu Y,Sakamoto K,Tokuhisa Y,et al.A new prognostic model for hepatocellular carcinoma recurrence after curative hepatectomy[J].Oncol Lett,2018,15(4):4411-4422.

[4] Hong JS,Tian J.Prevalence of anxiety and depression and their risk factors in Chinese cancer patients[J].Support Care Cancer,2014,22(2):453-459.

[5] 游雪梅,莫新少,黎乐群,等.不同干预措施对肝癌焦虑患者术后免疫抑酸性蛋白和白细胞介素-6的影响[J].中国癌症防治杂志,2010,2(1):42-45,47.

[6] Aldea M,Craciun L,Tomuleasa C,et al.The role of depression and neuroimmuneaxisintheprognosisofcancerpatients[J].Jbuon,2014,19(1):5-14.

[7] 夏勇,阎振林,刘阳,等.肝癌患者术前的抑郁情绪与术后复发相关性的临床研究[J].肝胆外科杂志,2012,20(4):248-250,294.

[8] Qin S.Guidelines on the diagnosis and treatment of primary liver cancer(2011 edition)[J].Chin Clin Oncol,2012,1(1):10.

[9] 郑磊磊,王也玲,李惠春.医院焦虑抑郁量表在综合性医院中的应用[J].上海精神医学,2003,15(5):264-266.

[10]陈然,王瑜,余建英,等.PHQ-9在综合医院住院患者中信效度研究[J].四川精神卫生,2017,30(2):149-153.

[11]唐丽丽.《中国肿瘤心理治疗指南》解读[J].医学与哲学,2016,37(22):21-23.

[12]Walker J,Hansen CH,Martin P,et al.Prevalence,associations,and adequacy of treatment of major depression in patients with cancer:a cross-sectional analysis of routinely collected clinical data[J].Lancet Psychiatry,2014,1(5):343-350.

[13]Lang MJ,David V,Giese-Davis J.The age conundrum:a scoping review of younger age or adolescent and young adult as a risk factor forclinicaldistress,depression,oranxietyincancer[J].JAdolescYoung Adult Oncol,2015,4(4):157-173.

[14]Liao R,Peng C,Li M,et al.Comparison and validation of the prognostic value of preoperative systemic immune cells in hepatocellular carcinoma after curative hepatectomy[J].Cancer Med,2018,7(4):1170-1182.

[15]钟鉴宏,向骁,覃宏贵,等.CD4+/CD8+T淋巴细胞在肝细胞癌组织中的浸润及与预后的相关性研究[J].中国癌症防治杂志,2017,9(4):311-316.

[16] Dai J,Liao N,Shi J,et al.Study of prevalence and influencing factors of depression in tumor patients and the therapeutic effects of fluoxetine[J].Eur Rev Med Pharmacol Sci,2017,21(21):4966-4974.

[17]Li R,Yang J,Yang J,et al.Depression in older patients with advanced colorectal cancer is closely connected with immunosuppressive acidic protein[J].Metab Brain Dis,2014,29(1):87-92.

[18] Saxton JM,Scott EJ,Daley AJ,et al.Effects of an exercise and hypocaloric healthy eating intervention on indices of psychological health status,hypothalamic-pituitary-adrenal axis regulation and immune function after early-stage breast cancer:a randomised controlled trial[J].Breast Cancer Res,2014,16(2):R39.

[19]Suzuki H,Savitz J,Kent Teague T,et al.Altered populations of natural killer cells,cytotoxic T lymphocytes,and regulatory T cells in major depressive disorder:association with sleep disturbance[J].Brain Behav Immun,2017,66:193-200.

[20]Cui Y,Prabhu VV,Nguyen TB,et al.Longer telomere length of T lymphocytes in patients with early and chronic psychosis[J].Clin Psychopharmacol Neurosci,2017,15(2):146-152.