基于目标模式的高职课程开发探讨

2018-06-18曹文

摘 要 对高职学校来说,课程开发需要科学的课程理论作指导,更需要可操作性、可行性强的最佳实践模式。高职课程的开发应遵循目标分解、逐步精细原则,能力分层、递进培养原则,迭代循环、持续更新原则,以及课程开发过程的系统性原则。借助泰勒目标模式带来的技术理性和操作简易性,在经典的泰勒直线式目标模式基础上,增加“回顾一致性”工作环节,形成“迭代—螺旋”课程开发程序模型。在课程目标陈述方面,借鉴布卢姆的教育目标分类学成果,建立课程目标的“内容—行为—目标”二维表格表示法。在学习体验的选择、组织及教学策略设计方面,可根据课程类型采取不同的教学问题情境创设方式。

关键词 目标模式;课程开发;高职院校

中图分类号 G718.5 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2018)02-0039-05

一、高职课程建设及实施领域存在的问题

课程是专业教学改革的关键环节,课程的设计和开发既是课程建设的基础性工作,也是高职学校创建品牌专业、特色专业的重要抓手。目前,高职课程建设及其实施领域有四个比较突出的问题:一是指导课程开发的理论较多,但适宜高职学校实情的课程开发实践并不多。要么是理论比较复杂,对于大多数高职学校教师来说实施难度比较大,可行性不高;要么是过于简单。二是课程的设计开发与课程的实施存在“两张皮”现象。比如教师上课时几乎不看课程标准,课程考试时仅凭经验,自己想当然地出卷,几乎不去校验考试内容是否与课程标准的要求相一致,教学过程与考核测评脱节。三是“知识”与“能力”,“教”与“学”的衔接还存在一定的脱节。“教什么”“怎么教”“学什么”“怎么学”总是教学永恒的探讨话题。四是“信息技术”与“教育”的融合深度还不够。数字化的教育资源如何引入课程、如何与教学更好地融合,真正推动教学质量的提升,还有很大的努力空间。

二、泰勒的目标模式及与课程开发的关系

拉尔夫·泰勒(Ralph W.Tyler)的目标模式一直是课程开发领域的重要理论基础,被视为现代课程研究领域的范式,且其技术理性和操作简易性非常适宜于高职课程的开发。泰勒认为,课程与教学的基本原理是围绕四个中心问题运转,要从事课程编制活动,就必须回答这些问题,即:学校应达到哪些教育目标?提供哪些教育经验才能达到教育目标?怎样才能有效地组织这些教育经验?怎样才能确定这些目标正在得到实现?

泰勒的经典四问可以看作是课程开发的四个(OEOE)步骤。一是制定目标(Objectives)。学校根据自己的教育哲学和价值取向确定符合自身特色需求的課程目标。二是选择体验(Experience)。选择与课程目标相一致的学习内容,并创设教学情境。三是组织体验(Organization)。根据课程特点和学校教育理念选择相适宜的体例对学习内容进行有计划的组织,使课程变得渐进、有序和完整。四是开发评价方法(Evaluation)。开发一套考评标准,判断学生掌握特定的知识和技能情况。在此基础上,更进一步确认课程目标的达成以及目标与内容、考核的关联关系。此外,还应保证回顾一致性(Review)。全面校验课程目标、学习内容与教学策略、考核评价标准是否协调一致,还应考虑课程总目标与专业人才培养目标的拟合度等问题。

三、高职课程开发的原则及程序

(一)课程开发应遵循的基本原则

一是目标分解、逐步精细原则。“目标具有引导学习经验选择、组织以及评价的主要功能”,目标是准绳、依据,是课程开发过程中应遵循的标准。高职课程应以目标为导向、任务为引领,围绕学生解决问题的能力培养来编制课程总目标。考虑到高职学生的“学习力”和持续学习的驱动力,要将课程总目标自上而下、渐近明细式地拆分成多个小目标(章节目标或模块目标),各个小目标就构成了课程实施各个阶段的里程碑,也成为课程质量监控的关键节点,利于控制和管理。此外,为了能对目标进行一致性校验以便检验目标的达成情况,对目标分解的粒度要有一定的要求,应做到章节目标可以测量、课程目标可评估。

二是能力分层、递进培养原则。各职业院校具有相似的高职教育总目标,即以能力为本位的技术技能型专门人才培养为根本目的。在能力本位课程观视域下,高职课程以培养学生解决实际技术问题的能力为目标,围绕问题的解决来设计相关教学活动。加涅(R.M.Gagne)的学习层级说指出:知识是有层级结构的,教学要从基本子概念、子技能出发,逐级向上、逐渐学习到高级的知识技能。学生学习抽象、复杂知识是以具体、简单知识为基础的,当从简单的、低层级的基本知识和技能出发,逐级向复杂的、高层级的教学目标迈进时,能力的培养也处在由表及里、由浅入深的转化中,学生主动参与的探究式学习体验在达成教学阶段目标的同时还构建了知识迁移的能力。所有子能力的递进掌握也就达成了课程的最终目标。

三是迭代循环、持续更新原则。课程开发是一个连续、动态的实践过程,需要不间断地进行验证和纠偏,课程的管理更是一项持续改进的工作。高职教育紧贴市场需求,经济社会的发展、科学技术的进步、新教学改革思想的引入等都会对课程目标提出新的要求,一门课程的开发总是在不断的完善中成熟、不断的迭代中稳定。

四是课程开发过程的系统性原则。目标模式的课程设计开发程序是线性展开的。线性的课程体系缺乏弹性,自我调节能力差,在课程运行过程中发现的问题也无法及时自行调节。惠勒(D.Wheeler)将目标模式修改成圆环型,将评价的结果应用到目标的修正,形成一个课程开发的回路。此外,系统性原则还包括及时的反馈。“行为和反馈之间的联系越紧密,学习就会越快发生。”不仅学生的学习需要得到及时的反馈,教师的教学也需要反馈,比尔·盖茨基金会开展的一个“有效教育方式”(MET)的项目也证明,给予教学反馈和不给予反馈的教师教学效果、工作效率差别很大。课程在各个实施环节产生的反馈信息是课程修订的重要依据。

(二)课程开发程序模型

任何教育过程都涉及知识、技能、能力、态度或情感等方面的因素,即都涉及“教什么”的问题。从高职课程来看,课程及其各个子模块开发都离不开:知识——专业基础理论、基本概念;技能——运用所学、借助工具(条件)解决现场问题的能力;态度——指导自身行为的意识。

高职课程对接企业岗位需求,从专业能力培养的角度看,课程的成败在于对岗位工作匹配及胜任的准确把握程度(职业岗位的能力分析可以借助DACUM分析工具)。课程开发的前置工作一般包括岗位能力胜任度分析,然后识别课程目标(技能、知识和态度)、开发单元模块、进行论证,最后完善、完成课程的开发工作。

回顾一致性工作可以借助目标管理的SMART工具进行。明确性(Specific):清楚地说明课程要达成的具体行为标准;衡量性(Measurable):学习成效是可评估的;可实现性(Acceptable):学生达成预期目标是可行的,课程的实施具有可操作性、可行性;相关性(Relevant):既有各子目标之间的关联性,也有学习内容与目标之间的相关性,还有考核评价方案与课程目标、学习内容之间的一致性;时限性(Timed):在计划的时间内可以完成。从中可以看出,明确性、衡量性是确保课程目标制定的质量,可实现性和时限性与课程实施相关,相关性是确保课程目标、学习内容及其组织、考核评价的有机协调。

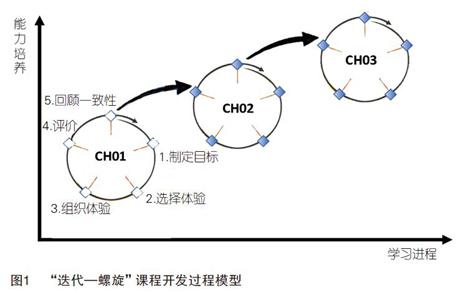

此外,课程内容的组织采用螺旋式结构更利于照顾到高职学生的认知特点,因为他们多善于直觉思维。直觉思维表现为在理解细节之前先掌握实质,先感性后理性,先对“是什么”有个大概印象后,再去思考“为什么”。课程开发中,将课程的每一个子目标、子能力都设计为一次迭代,按照制定目标、选择学习体验、组织学习体验、开发评价方法和回顾一致性的工作顺序形成一个闭环(OEOE-R环)。从宏观来看,课程的设计与开发是一个闭环系统;从中观来看,课程的每一个章节或子能力模块的开发是一个闭环系统;从微观来看,每一次课堂教学的设计与实施从引入问题或任务开始,到分析问题、解决问题,直至课堂小结反馈结束,是一个闭环系统。

由此,遵循目标分解、系统设计、迭代循环(OEOE-R环)、能力分层递进培养的思路,在高职课程的设计与开发工作领域,敏捷开发、快速迭代、持续改进,形成了“迭代—螺旋”课程开发过程模型,如图1所示。

四、高职课程目标的编制

(一)课程目标编制的价值取向

课程目标是课程开发的起点,泰勒认为目标应该是清晰的,但不一定是具体的。每个学校都有自己的教育哲学,有自己独有的教育价值取向,也形成了具有各自特色的课程文化。课程目标的确定,归根结底是一个选择的问题,没有标准答案,因校而异,因教育层次而异。

任何一门课程都是多目标共存的,其中还包含了校内外的利益相关者对课程的期望与希望,很难用非此即彼的逻辑去筛选。但课程的目标必定是一个有限集合,不可能包罗万象。从职业教育课程开发的技术层面上来说,最终开发出来的课程是什么样还在次要,更重要的是通过什么方法和程序开发课程。某种意义上来说,课程的编制过程比结果更重要,因为在课程开发的各个阶段,学校会根据自己的教育价值观去设定相应的目标标准和价值标准。

人们关注课程问题的视角不同,选择指导课程开发的理论基础也会不同。泰勒的目标模式虽然深深地植根于实用主义哲学和行为主义心理学,但对于这样一种经典的课程开发范式,我们更多的应学习和借鉴其方法论,借鉴并运用其课程开发的基本理论框架以形成符合学校需要的课程开发最佳实践,完成从技术理性到科学理性的跨越。

(二)课程目标的陈述

在泰勒看来,陈述目标最有效的方式是既要指出应培养学生的哪种行为,又要指出这种行为可运用于哪些生活领域或内容中。为此,泰勒创立了能有效陈述教育目标的工具:内容—行为二维图表。借助这一工具,可以将每一个教育目标分解为内容和行为两个方面,并且将这两个方面的相互对应关系清晰地表达出来。从课程实施和课程考评的角度看,这一目标的陈述方式对教师的教学指导还不够,比如教学中对课时的分配,哪些知识内容和能力培养会要求更多的课时,还有课程考核时各子目标相关试题的题量比重、选择哪种题型更适合该能力点培养成效的评价等。其原因在于,虽然对要学习的知识内容及其应有的外显行为做了表述,但并未进一步说明各个子目标达成的难度、重要度。

本杰明·布卢姆(Benjamin S. Bloom)的教育目标分类学强调学习内容由简单到复杂排列,较高层次目标包涵且源自较低层次目标。在认知领域,按智力活动的复杂程度将认知过程分为六个等级,即记忆、理解、应用、分析、评估和创造。借鉴布卢姆认知领域的教育目标分类学思想,系統考虑教学目标、教学内容(教学情境)和教学评价之间的联系,在目标模式的“内容—行为”二维表格中增加“目标”层次表述,形成“内容—行为—目标”的课程目标二维表格,如表1所示。就课程开发工作而言,这对于后续的课程实施以及课程评价将具有现实指导意义。

五、学习体验的选择、组织及教学策略

高职课程开发是一项系统性工作,更是一项实践性工作,也不能不考虑教育环境、教学条件等课程实施情境因素。在选择和组织学习体验的过程中,既要考虑到学生的学习心理因素,还要考虑到课程知识及能力体系的逻辑结构。甚至教学策略的选择也会对学习体验的组织产生影响。

杰罗姆·布鲁纳(Jerome Bruner)的结构主义教学理论认为,人的心理发展就是形成一个在意义上、态度上、动机上和技能上相互关联、越来越复杂和抽象的模式体系,即“再现表象”。信息的再现,不仅能促进学生对前一阶知识的认识和理解,还将促进学生对知识进行外推、预言等扩散思考,这有利于培养学生举一反三、触类旁通的能力。学生可以通过反复接触同一知识领域而变得更加丰富和精准,随着时间的增长而逐渐加深理解,即“螺旋式课程”。

高职课程实施中一个凸显的矛盾就是知识和能力的二元分化困境。职教学生大多擅长于形象思维,习惯于“少听多做”,但知识的学习本身也不在于形式训练,而在于探究和思考。这就要以学生为中心,让学生与学习材料之间发生交互,学生作为行为主体要发起学习的进程,从而内化为学生自己的知识和能力。为解决知识和能力二元分化的困境,在课程组织的总体框架上,可以在课程目标编制阶段输出的结构化目标中创设问题情境,以目标为导向、以任务为引领、以解决问题为线索来组织学习体验,根据课程性质的不同,选择相适应的教材体例及教学策略。

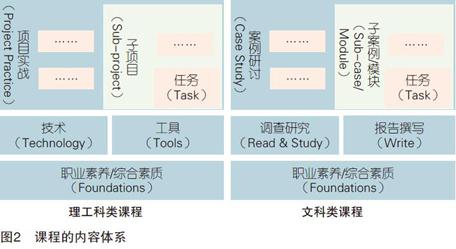

在结构化的课程内容体系(详见图2)中创设问题情境大体有以下三种途径:引入项目式学习创设问题,引入案例研讨创设问题,模块化专项任务创设问题。

对于理工科类的课程,采用基于项目式学习方式①创设学习体验(Problem-Based Learning,PBL)。将整门课程设计为一个完整的项目,用一个大项目来统领课程的学习,然后再将大项目按能实现与能力培养进行拆分,每个章节对应一个子项目的学习,对每一个子项目再拆分成一个个的任务,对应于一次或几次课堂的教学目标,最终使得学生能运用所学,借助工具和技术来解决工程实际问题。

对于文科类的课程,采用基于情景案例式学习方式创设学习体验(Case-Based Learning,CBL)。与项目式学習方式(PBL)相似,通过案例的学习使学生对知识的掌握在具体情景中深刻和升华,在课程基础知识的显性学习过程中,掌握调查研究、报告撰写等隐性技能。基于案例的学习(CBL)方式,学生不仅能体会知识的运用,还能体会案例背后的抽象——方法与技能。

对于其他类课程,采用基于模块教学法方式创设学习体验(Modules-Based Learning,MBL)。以专项能力培养任务为依据,把课程总目标自顶向下逐层系统划分成若干模块,即“任务模块”。模块教学法适合于课程各子目标之间关联性相对较弱的课程,与项目式、案例式课程相比,模块化的表述方式更具有普遍性,适合于情感、态度等这类人力知识(Know-who)的学习,这类知识一般很难通过外显的行为来进行测评,从专业能力的角度看属于知识与能力耦合度较低的课程。

在课程开发实践中,还要注意避免以下三类“典型错误”:一是要避免单纯地追求实践。缺少必要理论层面的指导,学生只会进行简答的模仿,不利于学习进行知识的构建和能力的迁移。二是要避免片面追求项目化教学。特别是有些课程单纯追求大项目教学,项目的拆分对课程专业目标的实现难以形成有效的支撑,为了“项目”而“项目”使得一些课程“被项目化”。三是要避免落入线性思维的“陷阱”。围绕课程的理论知识来组织实践,过于强调学科知识的完整性和系统性,落入线性思维的“陷阱”,知识体系的线性安排总是假设知识在“未来”会用到,却会占用“当下”的教学时间。因此,在组织学习体验时,要多做减法,而不是加法。

值得注意的是,没有一种课程理论能解决课程开发中的所有问题,目标模式也有其理论上的缺陷,过于强调目标和系统的设计计划(或者说克隆)一定程度上束缚了创新,也抑制了多种天赋潜能的发展。但课程编制是一种将教育的理想(image)和抱负(aspiration)转换成实际方案的过程,要分教育类别、分教育层次来看待课程理论。目标模式所具有的技术理性和操作简易性确实非常适合高职学校的课程开发,行为目标导向的评价也非常适合职业教育和培训。

参 考 文 献

[1](美)拉尔夫·泰勒.课程与教学的基本原理[M].罗康,张阅,译.北京:中国轻工业出版社,2008.

[2]施良方.课程理论—课程的基础、原理与问题[M].北京:教育科学出版社,1996.

[3](美)戴克 F.沃克,乔纳斯 F.索尔蒂斯.课程与目标[M].向蓓莉,王纾,莫蕾钰,译.北京:教育科学出版社,2009.

[4]施良方.泰勒的《课程与教学的基本原理》—兼述美国课程理论的兴起与发展[J].华东师范大学学报:教育科学版,1992(4):1-24.

[5]叶绪江.对布鲁纳结构主义课程论的再认识[J].教育探索,2002(3):58-59.

[6](美)Allan C.Ornstein, Francis P.Hunkins.Curriculum:Foundations, Principles and Issues[M].北京:中国人民大学出版社,2010.

[7]L.W.安德森.学习、教学和评估的分类学[M].皮连生,主译.上海:华东师范大学出版社,2008.

[8](美)乔治·J·波斯纳.课程分析[M].仇光鹏,韩苗苗,张现荣,译.上海:华东师范大学出版社,2008.

[9]徐国庆.当前高职课程改革关键概念辨析[J].江苏高教,2009(6):130-132.

[10]喻春兰.从泰勒原理到概念重构:课程范式已经转换?——论现代课程范式与后现代课程范式之关系[J].教育学报,2007(3):34-40.

Discussion on Curriculum Development of Higher Vocational Colleges Based on Target Mode

Cao Wen

Abstract For higher vocational schools, curriculum development requires a scientific curriculum theory as the guideline, and more needs an operable, feasible and strong best practice mode. Higher vocational curriculum development should follow the principle of target decomposition, fine step by step, the ability of layered, progressive training principles, iterative loop, principle of continuously updated, and the systemic principle in the process of curriculum development. Learning from technology rationality and operation simplicity of Taylor Target Mode, based on the classic Taylor straight-line target mode, it is proposed to increase the“consistency”review work link, and form“iteration-spiral”curriculum development model of the program. In the course objective statement, the“content-behavior-target”2d table representation of the course objective is set up by referring to the education target taxonomy achievement of Blum. In terms of the selection of learning experience, organization and teaching strategy design, different teaching problems can be created according to the course type.

Key words target mode; curriculum development; higher vocational colleges

Author Cao Wen, associate professor of Hunan Institute of Information Technology (Changsha 410001)

作者简介

曹文(1980- ),男,湖南信息职业技术学院副教授(长沙,410001)

基金项目

湖南省2013年职业院校教育教学改革研究项目“基于‘泰勒原理的高职理工类课程开发研究”(ZJC2013015),主持人:曹文