工作支持与女性生育二孩决策

2018-06-11曾远力闫红红

曾远力 闫红红

[摘要]通过在广东省S市搜集的问卷数据,分析了工作因素对女性生育二孩决策的影响。研究发现,与职业女性相比,非职业女性已生或要生二孩的可能性更大;与在体制内就业和企业就业的女性相比,自雇或无单位等就业方式的女性,其已生或要生二孩的可能性更小;与工作-生育冲突越大的女性相比,工作-生育冲突越小的女性,其已生或要生二孩的可能性更大;与事业心强的女性相比,更看重生育的女性,其已生或要生二孩的可能性更大。总体上,女性的工作-生育冲突仍较大,需要多方努力构建一个良好的生育环境,提升女性生育二孩的意愿。

[关 键 词]工作支持 女性 生育二孩决策

[中图分类号]C913.68 [文献标识码]A [文章编号]1008-7672(2018)06-0039-11

一、 文献回顾与研究假设

我国的人口趋势如果不加以干预,照此发展下去,在不久的将来将会出现总抚养比过高,劳动力人口不足,养老金缺口越来越大等问题,这些问题只有通过提高生育率才可以解决。为了应对上述困难,2014年我国开始实施“单独二孩”政策,期望能够提升生育率,然而,此政策落地以来,效果与预期差别甚大,众多学者撰文分析单独二孩为何会遇冷,如何更好地提高生育率等问题。

审时度势,为了更好地应对挑战,2015年党中央提出了全面二孩的政策,2016年1月1日,修订后的《中华人民共和国人口和计划生育法》第十八条第一款规定:“国家提倡一对夫妻生育两个子女。”标志着全面二孩政策的正式落地。那么,什么因素会影响女性育龄群体的生育二孩决策?十分有必要对这类问题加以深入研究,以更好的使这一政策落实到实处。

现有的研究发现女性的一些个人因素会对她们的生育意愿或行为有影响。如李玉柱的研究发现,育龄妇女生育二孩的年龄集中在 27-31 岁,35 岁以后生育二孩的比例只占全部二孩生育的 10%。周福林的研究发现,年龄与意愿生育子女数量呈现正的相关关系。说明年龄是影响二孩生育决策的一个重要因素。

个体居住的社区类型可能也会影响生育,人们所处的社会环境会影响一个人的生育观念,从而影响其生育的意愿和生育行为,一直以来,我国农村地区的生育率均高于城市地区,为何会如此呢?李银河曾对此做过相关的论述,她认为村落文化对生育的影响表现在三个方面,“一是因人多可成势众,从而鼓励了大家庭多子女;二是因竞争的规则,使村落中人全力以赴,投入生育的竞赛;三是因趋同的规则以及村落中人对公平的强烈要求,形成一股相互制约的力量。”不同的社区类型,可能会具有不同的生育文化。而这种文化会影响个体的观念,从而影响个体的生育意愿和生育行为,西方以个人为本位的文化会倾向于少生育,而中國以家族为本位的文化会更多地导致多生育。另外,居住在不同的社区类型,一定程度上也代表了收入的高低和养育成本的负担差异。如果能够居住在比较好的社区或者养育成本负担较轻的社区,那么也许可以增加女性生育二孩的决心。

女性的独生属性也可能影响生育意愿和生育行为。李嘉岩的研究结果表明,独生子女与非独生子女的生育意愿没有显著性差异。马小红的研究结果发现,在我国经济社会较为发达地区,城乡独生子女的生育意愿无论在生育数量还是在子女性别偏好和生育时间上都存在趋同的现象。孟轲利用“江苏省生育意愿和生育行为”基线调查数据,也发现在意愿生育数量、意愿生育性别和意愿生育时间方面独生子女和非独生子女没有显著差异。但也有研究表明双独家庭二胎生育意愿明显低于单独家庭。庄亚儿等的分析结果显示,双独、单独、普通家庭的生育意愿数分别为 1. 79、1. 83、1. 95;现有一孩单独家庭的理想子女数为 1. 81。可见,对于生育意愿和生育行为来说女性的独生属性是一个不可忽略的因素。

个体的阶层也可能影响女性的生育意愿和行为。葛佳通过对上海、广东等地的40户家庭的研究发现,中下层受制于抚养成本、生育惯性限制等问题而使得他们想生但不敢生,而对于上层而言,则不存在这类困扰。李荣彬针对流动人口的研究发现,社会阶层的提升能够增加流动人口的生育意愿,二者之间具有明显的倒U型关系。而方长春、陈友华的研究则认为,并不是最下层的人最不敢生,而是处于中间阶层的人不敢生,即社会经济地位高者和低者有着相对较高的生育意愿,而社会经济地位处在中间位置的人群则有着相对较弱的生育意愿。

鉴于这些个人因素可能会对女性的生育意愿和生育行为造成影响,因此,本文将会把这些个人因素作为控制变量引入回归模型。

毫无疑问,工作-家庭冲突也是影响女性再生育二孩决策的重要因素,就绝大多数人而言,工作角色和家庭角色是个体所承担的角色中最为核心的两种角色,但有时候这两种角色的扮演却无法协调,学界普遍认同Greenhaus对工作-家庭冲突的定义:认为工作家庭的冲突实质就是工作角色与家庭角色之间的冲突,由于两种角色产生的压力互不相容,相互矛盾,令角色扮演者无法调和。冲突的形式主要分为三种类型:基于时间的冲突、基于压力的冲突和基于行为的冲突。工作与家庭之间的冲突并非单向,而是相互影响,即冲突可能表现为工作干扰家庭,也可能表现为家庭干扰工作。一个人在工作领域和生活领域中担当多重角色,可能会产生时间、精力上的竞争,花费在一个角色活动上的时间、精力越多,投入到另一个角色活动上的时间、精力就越少,从而引起角色冲突,这也是我们分析工作冲突的主要途径。基于此,可以认为,如果工作-家庭的冲突越大,也就是工作-生育的冲突越大的话,为了协调两个角色之间的关系,女性已生或者要生二孩的可能性将会越小。

朱奕蒙、朱传奇的研究表明,女性可能考虑到生育会对自己在劳动力市场的表现产生负向影响,因而有工作的女性不愿意生育二孩。李玉柱的研究也发现,被调查者的就业状况对其二孩生育行为有较强的影响,无业者生育二孩的比例更高。吴愈晓等人的研究发现:“其他因素保持不变,在婚或家庭经济条件较好的女性更可能离开劳动力市场。这表明,虽然就业是一种自主的选择,但只有那些享有家庭庇护的女性才能真正不参与正式劳动。”

但是并非所有的女性都可以得到家庭的庇护而不工作,事实上,中国女性的劳动参与率在全球范围内都是比较高的,而在这些就业的女性群体中,或许更应该关注她们的单位类型对其生育二孩决策的影响。李玉柱的研究发现,与国有集体或私营企业雇员相比,私营企业主、土地承包者以及其他职业者生育二孩的可能性都要更高一些。王玥等的研究与李玉柱的发现类似,王玥等的研究发现女性非全日制就业方式对生育率有着正向的影响。然而,吴愈晓等却认为,体制外就业的女性的工作时间更长,不仅可能损害女性的身心健康,也可能会直接造成女性的工作-家庭冲突。

陈万思、陳昕从工作生育冲突和家庭工作冲突展现了女性在生育过程中面临的困境。她们在上海的研究发现,妇女的生育行为是造成工作家庭不协调的最重要因素之一,会导致其工作满意度降低,家庭满意度降低等弊端。李芬的研究揭示了生育会对妇女进入劳动力市场以及对其在进入劳动力市场后的表现造成影响。

综上所述,从现有的研究来看,大多从女性的一些个人因素出发,考察这些因素对女性生育意愿或行为的影响。也有一些研究涉及到工作-家庭冲突的因素,但这些研究大多仅仅考虑了其中的一个或数个方面,并没有全面地考虑这些因素的影响。对生育和工作关系的实证研究仍比较缺乏,这可能是因为以往没有生育二孩的政策,只有一个小孩的情况下整个家庭必然举全家之力抚育这个小孩,企业也早也习惯员工生育一孩的可能和需求,生育一孩可算是一种“刚需”,因此,工作支持对是否生育的影响可能不太重要。

全面放开二孩后,工作的支持就显得尤为重要。有理由认为,获得工作支持越多的女性,已生或者要生二孩的可能越大,反之越小。这也是本文的研究假设。工作支持则可以分别从客观构成和工作压力的主观感知两方面分别考察。据此,提出两个分假设,假设1:工作客观因素越有利的育龄女性,已生或者要生二孩的可能性越大,反之越小。假设2:在工作压力(工作-生育冲突)的主观感知上越小的女性,已生或者要生二孩的可能性越大,反之越小。

工作客观性条件有利可从是否有工作、工作单位的性质进行界定。笔者认为,那些可以退出劳动力市场的女性,得到的家庭庇护更多,由于退出了劳动力市场,她们之间的工作-生育冲突也就没有了。据此,提出假设1-1,与有工作的女性相比,没有工作的女性,已生或要生二孩的可能性越大,反之越小。

工作单位的类型会影响到工作-家庭之间的冲突,不同的工作单位类型,福利待遇等很可能不同,而福利待遇的不同则会影响到工作-家庭的冲突。笔者倾向于认为,自雇或者无单位等就业方式的女性的福利保障最差,收入也更低,因此,工作-生育的冲突会更大。据此,提出假设1-2,和自雇或无单位等就业状态就业的女性相比,在企业和体制内单位就业的女性,已生或要生二孩的可能性越大,反之越小。

工作压力的感知则包括工作与生育的冲突和工作与生育的选择两个变量。可细分为假设2-1,工作-生育的冲突越小,已生或者要生二孩的可能性越大,反之越小;假设2-2,工作和生育的选择上越倾向于选择生育,越有可能已生或者要生二孩,反之越小。

二、 研究设计

本文的数据来源于《2016年S市二孩生育群体状况及需求调查》,该项调查于2016年下半年展开。在样本抽取中,此次调查涉及广东省S市全市 24个镇区,每个镇区抽取 2-6个村、社区(抽取个数由镇区人口规模决定),每个村、社区访问 50 人。最终,全市共抽取 70个村、社区 ,调查样本总规模超过 3500 人。问卷调查的对象主要是已经生育过一个孩子的育龄女性,同时包含已经生育或正在怀孕二孩的育龄女性。

调查结束后的问卷核查统计显示,共有 3478份有效问卷,有效率达99.37%。由于本次研究的主体是女性的状况,因此将少数男性样本剔除。同时,选择20岁-45岁之间的女性样本进行分析,原因是这一年龄段是生育意愿最为确定和最为活跃的时间段,前者的生育大多处于非法的状态,而后者因为年龄原因大多选择不生育,这两部分群体的占比也较小,并不会对分析造成明显影响。因此,选择了处于生育活跃期的20岁-45岁的女性作为分析的对象。有学者甚至认为,在生育意愿的调查中,35岁以下的青年育龄样本才是最佳的。最后获得分析的样本是3036份。

本文的因变量是女性的生育二孩决策,是一个三分类变量,包含已经生育或者已经怀孕二孩以及决定但还未生育二孩,不确定是否生育二孩以及决定不生育二孩三个选项,这三个选项完全覆盖了女性的生育二孩的决策。

总体上,本次调查的育龄妇女二孩生育决策偏向于不确定及否定的态度,整体上二孩生育意愿不高,已经生育二孩的和决定但还未生育二孩的加起来只占47%,不到一半,如表1所示。这和现有的一些调查结果类似,根据2013年全国生育意愿调查的结果,在已经生育一孩的人群中,如果不考虑政策等因素,明确表示要生二孩的比例为48.1%。

本文的自变量是工作支持。在本文中,工作支持操作化为工作的客观构成和工作-生育的冲突感知两大模块。客观构成包括工作单位的类型——划分为诸如在党政系统、事业单位等体制内就业,企业就业和自雇/无单位等非正式就业的形态。工作-生育(家庭)的冲突感知包含工作与生育的冲突、若工作和生育不能两全时如何选择2个变量。在问卷中,这2个变量均是一个五分类变量(按程度的大小),引入回归模型的时候,均重新处理为三分类变量。本文的控制变量有女性的年龄、年龄的平方、初育年龄、女性居住的社区类型、性别观念因素、女性自己的独生属性、自评的阶层归属等个人因素的变量。

三、 实证分析

(一) 变量的描述性分析

由表2可知,大部分的被调查者认为自己属于中层和下层,占比分别为68%和23.5%,自认为属于上层的仅占8.5%。居住在现代农村社区的最多,接近四成,而居住在保障房社区、单位社区等社区类型的最少,约占10%。从女性的独生属性上看,仅一成的女性是独生女。大部分的女性都有工作,占比约80%。在普通企业和体制内就业的女性各占约四成,而自雇等非正式就业的女性约占16%。工作和生育间没有冲突的仅占34%,当工作和生育不能协调时,更多的职业女性呈现出犹豫的态度,不知道如何抉择的约占50%。从年龄上看,被调查者年龄的均值约为33岁,初育年龄约为26岁。

(二) 性别观念的因子分析

性别角色观念是人们对性别分工的态度,可以区分为传统主义取向和现代主义取向。本文用6道题目构建了一个量表,分别是“女性比男性更应该照顾家庭”、“女性和男性一样应该也有一份自己的事业”、“男主外,女主内的分配模式是合理的”、“男性比女性应该承担更多的养家的责任”、“家庭最重要的决策应该以男性意见为主”、 “如果和家人意见不一,是否生育二孩决定权在我”。最后经过因子分析,得到两个因子,见表3。

由表3可知,6个指标提取的公共因子最小的为0.49,可见各变量所包含的信息能被提取的公因子表示的程度在可接受的范围之内。再来看旋转成分矩阵,见表4。

由表4可知,提取出了2个公共因子,在因子1中,包含序号为1、3、4、5的四个自变量,在因子2中,包含原来序号为2和6的两个自变量,观察指标的内涵,可知因子1反映的是传统的性别观念的信息,因子2反映的是女性自主观念程度的信息,因此分别命名为传统性别观念因子和女性自主因子。本次因子分析的KMO值为0.71,显著度为0.000,提取出的因子总共可以解释56%的总方差。综上,这6个指标可以用提取的2个公共因子来进行解释分析。

(三) 是否有工作与女性的生育二孩决策

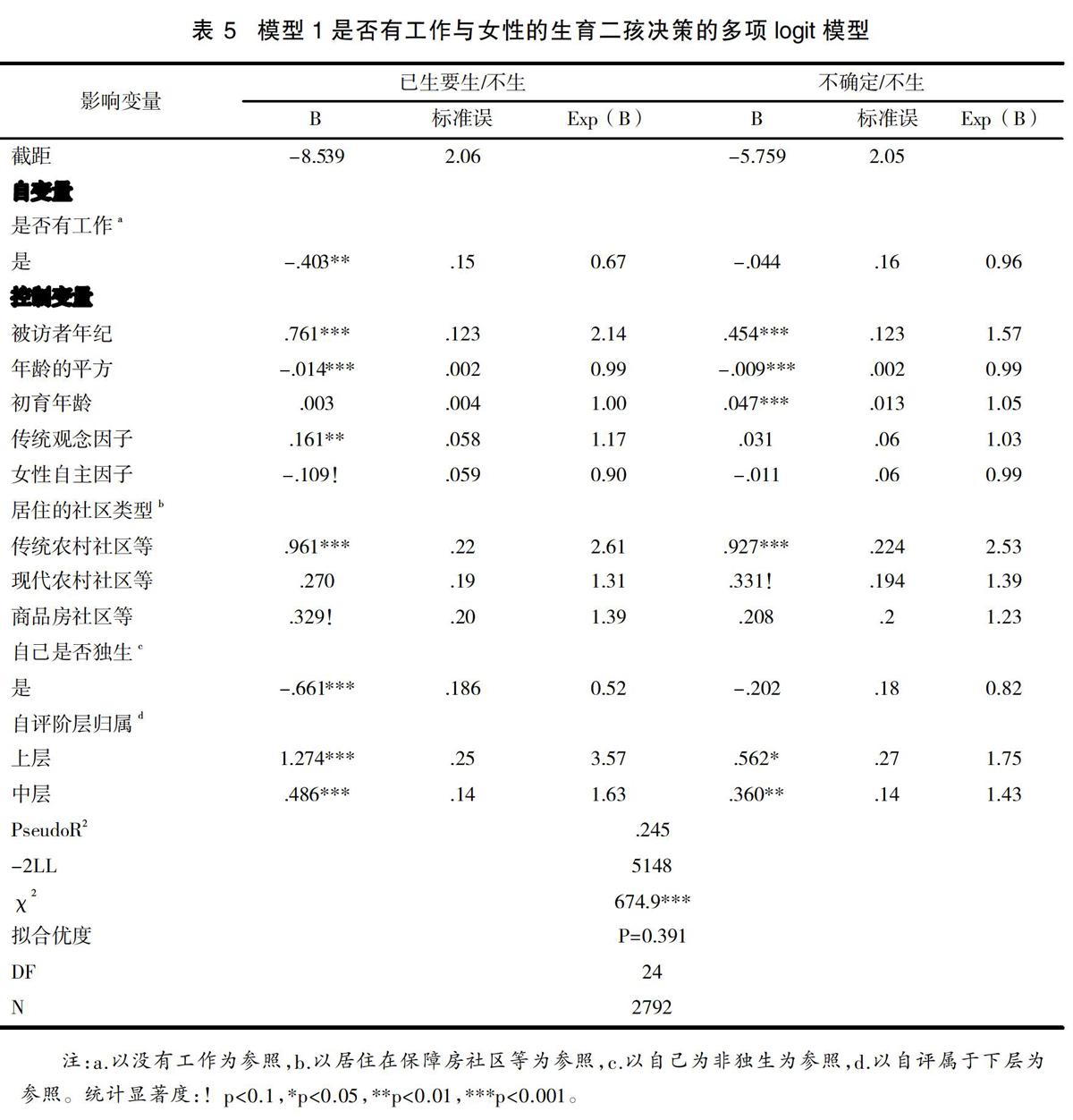

从表5可知,在控制了女性的一些个人因素后,女性是否有工作会显著地影响女性的生育二孩决策,与没有工作的女性相比,有工作的女性已生或要生而不是不生的概率只有前者的67%,女性的劳动参与显著地影响了女性的生育二孩决策。原因可能有两方面,那些可以不参与工作的女性,说明她们本身的家庭条件比较好,因此她们才可以不用工作以补贴家用,也就是说,她们得到了家庭的庇护。在这样的情况下,她们生育二孩既没有工作-生育的冲突,也没有经济上的担心,愿意生育二孩也就顺理成章。然而,我们也并不能忽略另外一种可能性,女性如果没有工作收入,那么她将会更依附于她的家人,即使她自己不愿意生育二孩,也可能最后不能服从自己的意志而选择了生育。女性自身的价值如果不体现在工作上,就应当体现在家庭中,这可能仍是不少男性甚至女性的想法。假设1-1得到了验证。此外,从模型1中可以看到个人因素也会对女性的生育二孩决策有影响,年龄、观念因素、居住社区、自评的阶层归属以及自身的独生属性均有显著的影响。性别观念越是传统,自主程度越低,居住在农村社区,认为自己的社会阶层越高,自己是非独生女的女性,已生或者要生二孩的可能性越大。

(四) 工作单位的类型与女性生育二孩决策

由于有一些工作类型选项的选择过少,参照通常的做法,将工作类型分为三大类:党政机关、事业单位、社会团体和村居委等体制内的设为一类,在一般企业的设为一类,无单位、自雇等就业类型归为一类,其余的选择如军队等由于选择的过少或者不好归类,为了减少可能带来的偏误,直接将这些设为缺失值,这些类别的个案数较少,对分析不会产生明显影响。

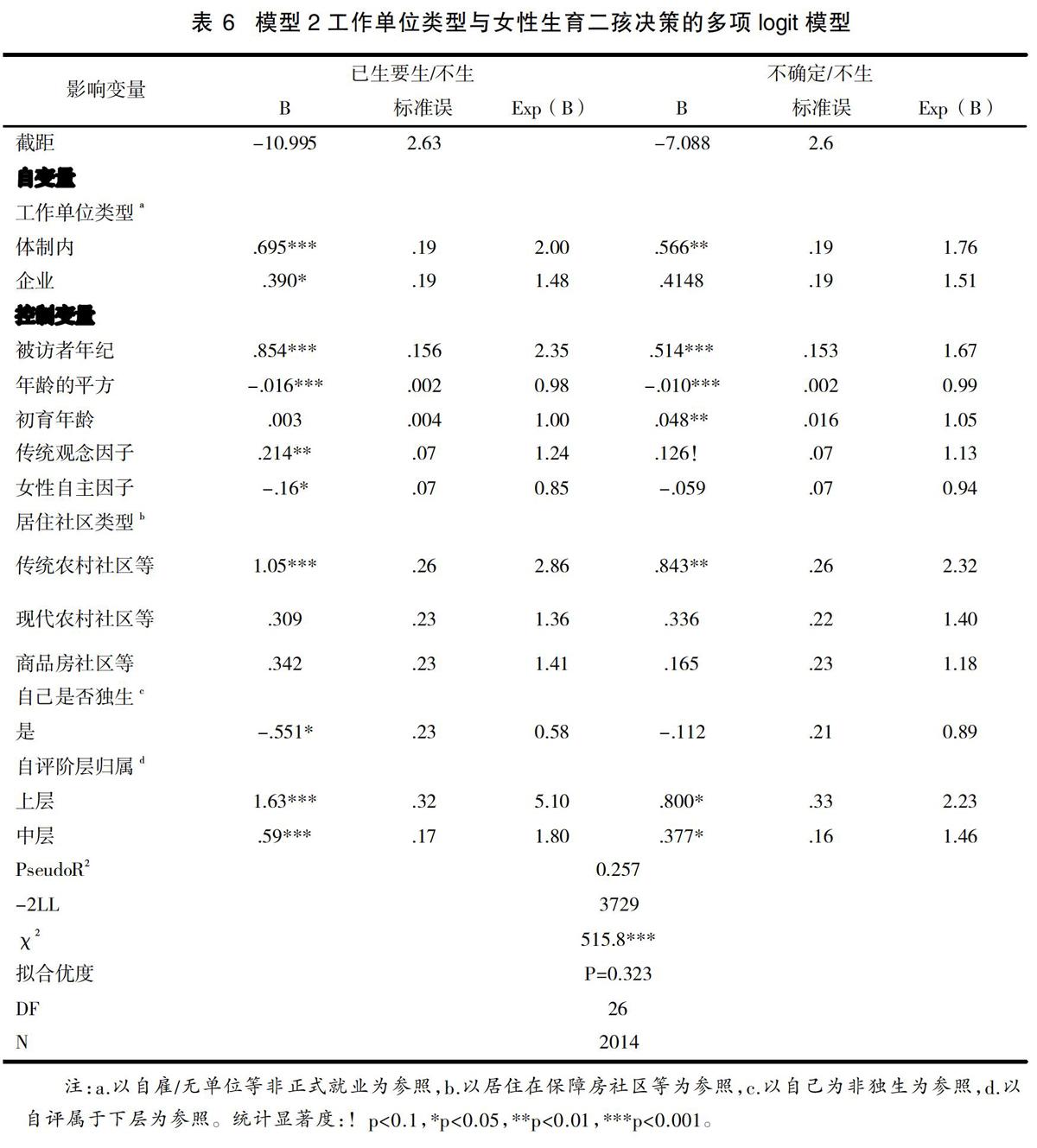

由表6可知,在控制了个人因素的情况下,工作单位类型对女性的生育二孩决策有显著的影响,在体制内工作和在企业工作的女性,比自雇、合伙、无单位等非正式就业形式的女性,更加有可能选择生育二孩,这与李玉柱的研究发现不同,李玉柱的调查表明,自雇、合伙等劳动参与形式的被调查者,他们生育二孩的可能性更大。本文的研究与吴愈晓等的发现类似,他们的研究发现,女性得到体制庇护,工作-家庭冲突就会越小,主观幸福感也会更高。工作单位类型,并不仅仅代表着工作,更重要的是附着在工作单位类型背后的福利待遇问题。对于中国而言,改革开放以前城市居民大多生活在单位体制内,生活可以得到单位的安排和庇护。然而,国企改革以后,这一类单位越来越少,从业人员也越来越少,但相对而言,体制内单位的福利待遇仍是比较好的,而非正式就业人员的福利待遇最没有保障,收入的不确定性也更大。相对于这一类劳动参与的女性来说,在体制内就业和企业就业的女性育龄群体,都可认为得到了一定的体制庇护,因此生育二孩的意愿更高,假设1-2得到了证实。

(五) 工作-生育冲突与女性生育二孩决策

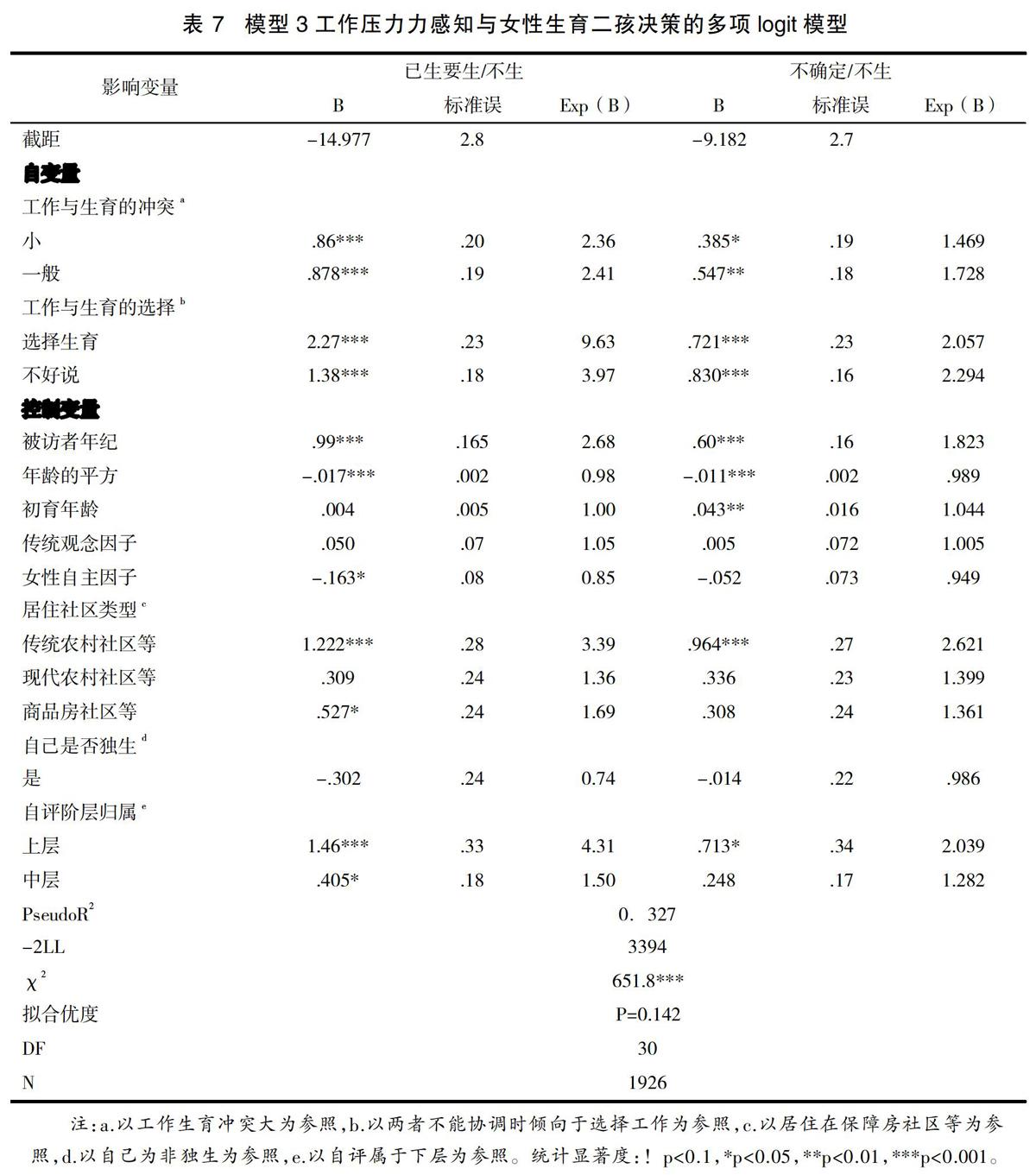

从表7可知,在控制了个人因素的影响后,工作压力的感知对女性的生育二孩决策有显著的影响。与自评工作-生育冲突大的女性相比,自评工作-生育冲突小的女性,她们已生要生而不是不生的可能性分别是前者的2.36倍和2.41倍,且这种差别非常显著(P=0.000)。这说明,工作和生育冲突越大,越不可能生育二孩。另一方面,当工作和生育不能协调时的决策也会显著影响女性生育二孩的意愿,当女性更加看重生育而不是工作,也就是说,与更有事业心的女性相比,更加看重生育的女性,她们已生要生二孩的可能性远大于前者。假设2-1和假设2-2得到了验证。

四、 结论与讨论

由此可見,工作-生育冲突是影响女性生育二孩决策的重要因素。本次调查还发现,女性被调查者的产假时长在1个月以内的仍有12%,而国家规定的产假时长是3个月;而上班时间在国家规定的40个小时以内的仅占41%,可以说,接近六成的育龄女性都存在客观上的加班现象,女性就业群体一周的加班时长平均达到了2.5个小时,也就是说,工作日每天有近10个小时都在工作,可以说,客观上女性的工作负担是比较沉重的。刘云香、朱亚鹏在分析中国工作-家庭的现状时就曾指出,来自工作方面的压力主要有工作时间过长、职工福利名存实亡、工作安排缺少弹性等方面。

早在单独二孩实施时,就有研究指出这一政策的出台可能会对女性的职业发展带来负面的影响,诸如选择母亲友好型的职业——这是一种职业的向下流动,无形有形地受到雇主的歧视等。在现今全面二孩政策的影响下,受到影响的女性群体范围也更加广泛。从本文的回归模型来看,得到体制庇护的被调查者,生育二孩的可能性更大。然而有不少研究发现,在正规部门就业的,生育的意愿反而更低,“由于照顾孩子的时间灵活性和集中性要求比较高,在正规部门工作的女性更倾向于减少孩子的数量”。这很可能与职位类型有关,章菲认为在正规部门工作的女性可能本身职务更高,而且当时并没有全面放开二孩政策,因此她们违背政策付出的代价更高,所以生育意愿更低也就不足为奇了。可以说,职业女性已经深深地嵌入到工作-生育(家庭)两个场域之中,然而两个场域对女性的要求并不一致甚至有时候完全相反,这时,如果工作场域能够提供更为友好的生育环境和支持,那么便会减轻这两个场域的冲突,从而提高女性的生育二孩意愿。

另外,相比于男性而言,女性很難容忍较大的工作压力,特别是当工作影响到她们家庭角色的发挥时,她们会对工作产生更为严重的不满和抵触情绪。相比于男性,女性会更加感觉到工作对生育(家庭)的冲突。杨慧等的研究也发现,城镇女性家庭冲击工作的风险是同类男性的两倍以上,二孩对城镇女性平衡工作家庭带来的冲击更大。本文的调查也证实了,在工作-生育冲突的主观感知上,两者冲突越小,生育二孩的可能性越大。因此,要想提高女性的生育二孩决心,最根本的是减缓工作-生育(家庭)冲突。

所以,应当完善工作支持政策,努力减少育龄女性的工作-家庭冲突尤其是工作-生育的冲突,营造良好的生育环境。或可建立弹性工作制,给予育儿和抚养以时间的保障,这种机制应该不分男女,尽量让双亲都有时间有能力参与抚养二孩的时间,以减轻母亲的育儿压力和工作上的性别歧视。另外,还可以鼓励企业开办0-3岁婴幼儿的托儿所,如果条件尚不具备的,还可以与临近社区合作,共同开办幼托机构,可方便女性的哺乳和照料等活动。企业为员工创造良好的育儿环境,虽然在表面上看增加了企业的成本,但是从长期看,员工会对企业更有归属感,更忠诚,最终会更加努力地工作来回馈企业,这可视为企业的一项“自我投资”。反之,如果企业没有这样的环境,由于生育的冲突,员工无法专心于工作,最终也会影响企业的发展。

The Relation between Work Supports and the Decision of Having the Second Child—The Case of S City of Guangdong Province

ZENG Yuanli1, YAN Honghong2

(1. School of Public Administration, Guangdong University of Finance, Guangzhou 510521, China;

2. School of Sociology and Anthropology, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275, China)

Abstract:Based on the questionnaire data collected in S city, Guangdong Province, the influence of work supports on the decisions of having the second child is analyzed. The research reveals that the possibility of already-have or willing-to-have the second child in non-professional women is higher than in professional women. The possibility of already-have or willing-to-have the second child in self-employed or casual employed women is higher than those women who work in in-system units or companies. The less of conflict between work and fertility, the higher the possibility of already-have or willing-to-have the second child. The possibility of already-have or willing-to-have the second child in women who are more concerned about fertility is higher than those women who have higher professional dedication. All in all, the conflict between work and fertility is still considering. A better environment to relieve the conflict should be built to motivate the will of having the second child.

Key words: the decision of having a second child, work support factors, female