海南省休闲农业发展中失地农民福利变化

2018-06-07韩晓龙

魏 丹, 韩晓龙

(1.海南师范大学经济与管理学院,海南海口 571158; 2.海南师范大学科研处,海南海口 571158)

“大众旅游时代”是2016年《政府工作报告》的新词汇,随着居民收入水平的不断提高,旅游成为老百姓的一种常态化生活方式。快节奏的城市生活、繁重的工作压力加上雾霾的困扰,人们日益向往寄情山水、体验农趣的田园生活。旅游和热带农业是海南省的两大支柱产业,浓郁的热带农业特色是海南省发展休闲农业得天独厚的优势。国际旅游岛战略明确指出“积极推动热带特色农业与旅游相结合,制定实施观光农业、休闲农业支持计划[1]”,为海南省休闲农业发展带来了契机。截至2014年上半年,海南省已建设休闲农业园区175个。

国内外关于休闲农业的研究比较多[2-5],取得的成绩也是值得肯定的。国内对休闲农业的研究方法主要采用定性研究,运用企业战略分析方法(SWOT)分析不同地域发展休闲农业的优势、劣势、机遇和挑战,从而提出相应对策。这种定性分析缺乏数据说明,使得研究的可信度较低。多数为宏观地域层面的研究,对微观个体层面(如失地农民)的研究并不多见。关于农地流转福利方面的研究,学者们主要关注流转后对农民经济福利方面的影响,而忽略了非经济福利,如忽略了对幸福感、环境等方面的影响。对湖北省武汉市及周边城市、江苏省南京市及周边地区等这些区域的福利研究相对较多,而对海南省失地农民福利,尤其是针对海南省发展休闲农业过程中失地农民福利的研究尚属较新领域。有鉴于此,本研究将基于阿玛蒂亚·森的可行能力视角,运用模糊综合评价法量化海南省休闲农业发展中失地农民福利的变化,以期为政府制定和完善休闲农业用地相关政策提供依据,助推失地农民实现“幸福的中国梦”。

1 可行能力框架下海南省休闲农业发展中失地农民福利变化的理论分析

1.1 森的可行能力理论概述

目前福利理论可划分为功利主义效用福利理论、客观主义福利理论以及阿玛蒂亚·森的功能和能力福利理论[6]。一个人的可行能力是指“此人有可能实现的、各种可能的功能性活动的组合。”生活被森看作是相互关联的功能性活动的集合,对福利的评价可通过评价这些功能性活动来实现[7]。正如马斯洛需求层次理论认为人类需求从低到高依次为生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求,森认为衡量福利水平的高低不仅须要考虑个人最基本的吃、穿、住、行、安全、健康等需求,还须考虑包括社区交往、信心、自由、人权、自我价值的实现等更高级的功能性活动。

1.2 研究对象的确定

国际旅游岛的战略定位,使得海南省大量农地被休闲利用,导致失地农民数量日趋增加。土地主要通过2种方式参与休闲农业:(1)把土地出租给休闲农业企业以获取租金收入;(2)以土地入股形式。无论土地以何种方式参与休闲农业,农地的功能均发生变化,均会对失地农民福利造成一定影响,所以本研究以农地休闲利用从而失地的农民为研究对象。

1.3 功能性活动及相关指标

本研究以因农地休闲利用而失地的农民为研究对象,根据森的功能和能力福利理论,提出失地农民福利既包括家庭经济状况、生活便利程度、环境等客观指标(功能),也包括发展机遇与就业环境、社会互动和情感交流、心理状况等指标(能力)。

1.3.1 家庭经济状况 虽然用经济状况反映福利水平有一定的缺陷,但在目前中国经济发展水平还不高、城乡居民收入差距大的背景下,经济收入的高低是影响农民生活质量的关键因素。经济收入高意味着农民可以将对商品的需要转换为需求,从对商品的购买和消费中获得消费者剩余价值和满足感。反映这一功能性活动的指标有农业收入、非农业收入和恩格尔系数。

1.3.2 生活便利程度 休闲农业是农业向二、三产业的延伸,游客流向休闲农业景区通过对休闲农业旅游吸引物的观赏等来获得一种体验和精神上的享受[8]。为了满足城市居民放松身心、感受农业生产乐趣的要求,休闲农业不仅要向城镇居民呈现淳朴自然的田园风光,还要让其感受到休闲农业不失城市生活的便利,如畅通的道路、完善的基础设施等。失地农民也可以从畅通的道路、完善的基础设施中获得外部经济。反映这一功能性活动的指标有自来水、天然气、农产品出售运输成本的变化。

1.3.3 环境 土地用来发展休闲农业,会对当地的自然环境、社会治安状况带来正的或负的外部性。反映这一功能性活动的指标有空气质量、生活垃圾、噪音污染、治安状况。

1.3.4 发展机遇与就业环境 发展休闲农业有可能使失地农民从繁重的农业生产中解放出来,非农就业机遇增加,生活质量提高。本研究从本地就业机会是否增加、赚钱的方法是否增多等方面考察发展机遇与就业环境。

1.3.5 社会互动和闲暇 发展休闲农业有可能使失地农民的社交对象发生变化,与城市居民交流机会增多,拓宽农民的视野和信息获取渠道;发展休闲农业有可能使失地农民的闲暇增加,把更多的时间用于自身素质的提高,以更敏锐的洞察力发现休闲农业带来的潜在商机。本研究从与城市居民交流机会是否增多、闲暇时间是否增加来反映社会互动和闲暇状况。

1.3.6 心理状况 经济收入以具体的数据反映失地农民福利变化程度,而福利变化离不开心理满足感、幸福感、认同感等涉及农民主观感受的内容。本研究从农地休闲利用后失地农民幸福感的变化来反映这一指标。

2 福利变化的模糊表达

2.1 福利的测度方法

以精确性为特征的经典数学不能解决“非此即彼”的模糊问题,Zadeh教授1965年提出的模糊数学方法提供了解决这类问题的新思路[9]。福利正如贫困、温饱、小康等概念一样属于模糊的范畴,本研究将尝试用模糊数学方法测算失地农民的福利变化。

2.2 福利的模糊函数设定

公式(1)是农民福利模糊综合评价指数的计算公式,设共有n个农户;xi为第i个农户的评价指标值;u(xi)表示xi指标值对福利的隶属度,u(xi)∈[0,1];ωi表示指标xi的权重函数,且ωi>0;I为失地农民福利的模糊综合评价指数,一般设定:隶属度为0时,福利状况最差,隶属度为0.5时,福利状况处于中间状态,隶属度等于1时,福利状况处于最好状态。隶属度越大,表明农户的福利状况越好[10]。

(1)

2.3 隶属函数的设定

应用模糊数学方法的关键在于建立符合实际的隶属函数[11]。一般情况下,指标变量分为连续变量、虚拟二分变量和虚拟定性变量3种类型。本研究使用线性函数定义3种类型的隶属函数。设xi是由初级指标xij决定的农户福利的第i个功能子集,农户福利的初级指标为xij=[xi1,…,xij,…]。

(1)当指标变量为连续时,隶属函数定义为

(2)

公式(2)表示指标与福利状况呈正相关关系,其中a、b分别表示第i个功能性活动中第j个二级指标取值的最小值和最大值,u(xij)值越大,说明福利状况越好。

(3)

公式(3)表示指标与福利状况呈负相关关系,例如恩格尔系数。

(2)虚拟二分变量所要表达的对象是非模糊的,其隶属函数为

(4)

当指标值是肯定时,隶属度为1;当指标值是否定时,隶属度为0。

(3)虚拟定性变量隶属函数

2.4 权重函数的选择

权重函数的选择应能充分体现失地农民福利变化的基本特征,因此权重函数应该满足以下原则:权重为变权结构,给予隶属度较小的变量以较大的权重;福利指数随评价指标单调变化;各功能性活动之间不存在替代关系。本研究所选择的符合上述假设的权重函数为ωi=u(xi)-0.5。

2.5 计算连续性变量隶属度时对最大值和最小值的选择

2.5.1 农业收入 年人均农业收入由农地单位面积收益乘以人均土地面积来核算,根据样本数据,农民年人均农业收入最大为9 000元,最小为100元。实际收入与最大收入相差越小,隶属度越大,说明该农户土地资源利用效率较高。

2.5.2 非农业收入 本研究以工资性收入代表非农业收入状况,人均工资性收入与失地前相比如果有较大幅度的变动,说明失地对农民福利有或正或负的影响。鉴于农村居民生活水平普遍低于城镇居民[11],根据《海南省统计年鉴2015》,选择海南省2014年城镇居民年人均工资性收入15 654元作为失地农民人均非农收入的上限值,下限值设为0元。

2.5.3 恩格尔系数 根据联合国粮农组织标准,恩格尔系数低于30%为最富裕,59%以上为贫困,该指标的最大值取59%,最小值取30%。由于恩格尔系数与农民福利状况呈负相关关系,该指标隶属度的计算采用公式(3)进行。

2.6 研究区域与样本说明

本研究的样本涵盖海南省3个主要休闲农业与乡村旅游聚集区的因农地休闲利用而失地的农民,具体包括以海南省海口市为代表的依托省会城市优势的北部沿海地区、以海南省保亭黎族苗族自治县为代表借助丰富的热带雨林景观带动休闲农业发展的中南部山区和以海南省三亚市为代表的以自然风光和民族风俗文化资源为支撑的南部沿海地区。调研采取随机入户访谈并填写调查问卷的方式。

3 失地农民福利变化评价结果分析

3.1 农地休闲利用前后农户福利各功能指标变化的评价结果

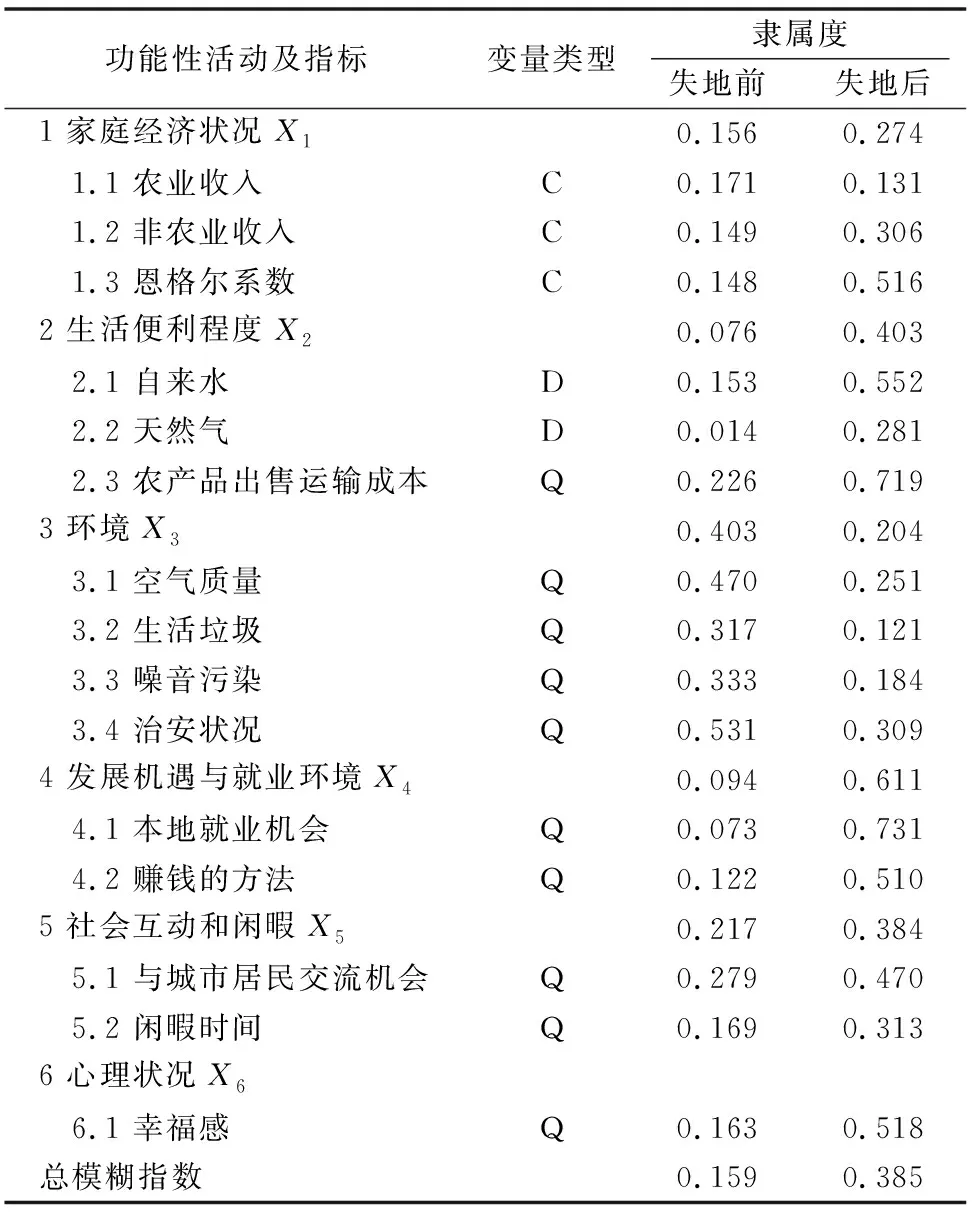

由表1可知,失地前到失地后总模糊指数由0.159上升到0.385,变动了0.226个单位。该结果表明,农地休闲利用后失地农民福利虽然有较大程度的上升,但仍处于较差水平。

表1 农地休闲利用失地农民福利状况的模糊评价

注:变量类型中C表示连续变量;D表示虚拟二分变量;Q表示虚拟定性变量。计算过程中,为符合数学意义,将数值1和0分别改为0.999和0.001。

农民经济状况方面。农地休闲利用后最先影响的应该是农民的经济状况,虽然经济状况不能反映农民福利的全部,但不得不承认经济收入是农民福利的重要组成部分。由于农地由农业种植转入发展休闲农业,使得农民的农业收入指数由0.171下降到0.131,之所以下降幅度不大,原因在于农地发展休闲农业以后有可能并未改变农地的农业种植用途,如将原有的农地用于游客农业体验用地。非农业收入指数有较大幅度的提高,由0.149上升到0.306,原因可能在于农民放弃农地的农用价值而转入休闲农业企业打工,或以农地入股的形式参与休闲农业开发中。恩格尔系数指数有较大幅度的提高,已经超过了0.500这一不好也不坏的水平,在一定程度上可以反映农民的家庭富裕程度有所提高。

生活便利程度方面。生活便利程度指数由原来的0.076下降到0.403,说明农地休闲利用后改善了周边农民的用水、用气和运输条件,失地农民享受到了农地休闲利用的辐射效应,其生产成本因外在经济的作用而明显下降,生活便利程度明显提高。

环境方面。环境指数由原来的0.403下降到0.204,下降了0.199个单位,说明农地休闲利用后对环境(包括空气质量、生活垃圾、噪音污染、治安状况)带来了负面影响,其中影响最大的是治安状况,这说明农地休闲利用给失地农民带来正面影响的同时也打破了农民原有的平静、安宁的生活。

发展机遇与就业环境。发展机遇与就业环境指数由原来的0.094上升到0.611这一比较好的福利水平。根据调查结果显示,农地休闲利用前由于本地就业机会少,农民主要是到海口市及省外从事一些技术含量较低的体力劳动,赚钱方法较少。而农地休闲利用后农民可以选择到休闲农业企业中就业或者在家门口销售农副产品,本地就业机会和赚钱的方法明显增多。

与城市居民交流机会。与城市居民交流机会指数由原来的0.279上升到0.470。农地休闲利用后失地农民从繁重的农业生产劳动中解放出来,有更多的闲暇时间用于“充电”、与城市居民交流机会增多、获得信息的渠道增多、接受新事物的能力增强、视野开阔。

心理状况方面。农地休闲利用后失地农民的幸福感指数由原来的0.163上升到0.518这一较高的水平。由此可见,失地农民的心理满足感有较大幅度提升。

3.2 转换因素对农地休闲利用前后农户福利的影响

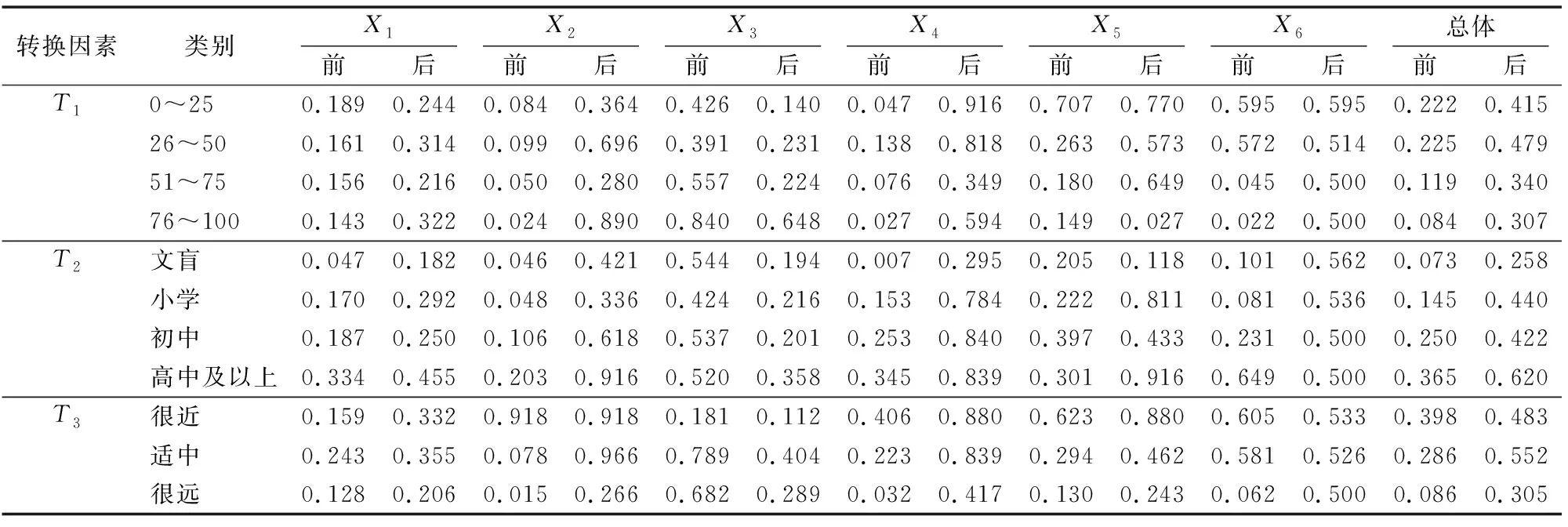

家庭特征和距离市中心距离不同会导致农户福利变化的差异,本研究选取被抚养人口占家庭总人口的比重(T1)、农户受教育水平(T2)、距离市中心的远近(T3)为转换因素,分析转换因素对农地休闲利用前后农户福利的影响,分析结果见表2。

由表2可知,被抚养人口比重最大的农户在生活便利程度和幸福感方面是提升最大的一类农户,而环境状况、发展机遇、社会互动与闲暇的变化方面与被抚养人口的比重没有直接的相关关系。这说明在农地休闲利用前,这一类农户由于家庭负担过重,导致生活拮据、艰苦,心理承受着巨大的压力,而农地休闲利用给他们带来的经济收入增加、生活便利程度提高,使他们在心理上得到了很大满足。另一方面,由于这类农户尚处于关心物质生活改善阶段,而忽略了环境、发展机遇、社会互动与闲暇等精神文化生活方面的提高。

受教育水平方面,农地休闲利用前后除环境状况以外,其余方面大体上是受教育水平最低的一类人福利最差,受教育水平最高的一类人福利最高。经济福利提高最多的是受教育水平最低的这一类农户,原因在于这一类农户受知识及技术有限的约束,主要从事农业生产或者低技术含量的工作,而农地休闲利用给他们带来了更多的赚钱机会和手段,从而幸福感得到大幅提升。

距离市中心距离方面,无论农地休闲利用前后,距离市中心较近的农户其生活便利程度、发展机遇、社会和闲暇以及心理状况均处于较好的福利水平。根据区域经济学距离衰减规律,中心城区对周围地区的经济辐射作用随着距离的增加而递减[13],农地休闲农业开发后距离市中心较近的农户在经济水平、社会互动和闲暇方面的福利水平有较大提高;距离市中心距离适中的农户在生活便利程度和发展机遇方面的福利水平有较大提高;距离市中心较远的农户在心理状况方面的福利水平有较大提高,而环境状况的福利恶化。

表2 转换因素下的失地农民福利状况的模糊评价

注:指标X详见表1;转换因素T1为被抚养人口占家庭总人口的比重、T2为农户受教育水平、T3为距离市中心的远近(距离市中心20 km及以内为“很近”,距离市中心>20 km且≤100 km为“适中”,距离市中心100 km以上为“很远”)。

4 结论与讨论

农地休闲利用后,失地农民福利总模糊指数由0.159上升到0.385,失地农民福利虽然有较大程度的改善,但距离0.500这一不好也不坏的水平还有很大的上升空间。环境功能指数在农地休闲利用后由原来的0.403下降到0.204,可以说海南省休闲农业发展中失地农民福利改善是以对资源环境的破坏为代价的。调查发现,由于缺乏统一的规划,海南省休闲农业选址缺乏科学规划、较分散、开发规模小、盲目无序粗放发展,造成了农业资源浪费和对生态环境的破坏。休闲农业应重视乡村生态环境的保护,实现可持续发展。

从转换因素方面看,被抚养人口比重和受教育水平是影响农民福利的主要因素。被抚养人口比重大的家庭,家庭负担重牵制了劳动力的就业,造成家庭经济困难,所以农地休闲利用后这类家庭经济或者其他方面的稍微改善,使得他们的幸福感陡增。解决这一问题的关键在于健全完善社会保障制度,加快建立和完善多元化养老服务体系。受教育水平和文化知识对提高福利有正向促进作用,居民文化水平等素质的提高有助于保护环境。研究发现,农地休闲利用后失地农民大多选择就近到休闲农业企业打工,但由于知识有限、服务意识和水平不高,很难满足游客需求。对受教育水平较低的农户进行职业技能培训,是提高自身福利及游客效用水平的重要手段。

参考文献:

[1]周义龙. 海南休闲农业发展中存在的问题与对策[J]. 改革与战略,2011,27(6):94-96.

[2]Fleischer A,Tchetchik A. Does rural tourism benefit from agriculture?[J]. Tourism Management,2005,26(4):493-501.

[3]王树进,陈宇峰. 我国休闲农业发展的空间相关性及影响因素研究[J]. 农业经济问题,2013,34(9):38-45.

[4]朱惠兰. 我国休闲农业发展现状及对策[J]. 山东农业科学,2010(6):120-122.

[5]舒伯阳,朱信凯. 休闲农业开发模式选择及农户增收效益比较[J]. 农业经济问题,2006(7):48-50.

[6]尹 奇,马璐璐,王庆日. 基于森的功能和能力福利理论的失地农民福利水平评价[J]. 中国土地科学,2010,24(7):41-46.

[7]贺 丹,陈银蓉. 水库安置区居民土地流转前后福利变化模糊评价[J]. 中国人口·资源与环境,2012,22(11):116-123.

[8]赵仕红. 休闲农业市场供求规模与主要影响因素分析[J]. 江苏农业科学,2016,44(7):587-591.

[9]Zadeh L. Fuzzy sets[J]. Information and Control,1965,8(3):338-353.

[10]徐烽烽,李 放,唐 焱. 苏南农户土地承包经营权转换城镇社会保障前后福利变化的模糊评价——基于森的可行能力视角[J]. 中国农村经济,2010(8):67-79.

[11]谢季坚,刘承平. 模糊数学方法及其应用[M]. 武汉:华中理工大学出版社,2000.

[12]Miceli D. Measuring poverty using fuzzy sets[J]. General Information,1998,23(3):81-93.

[13]高进云. 农地城市流转中农民福利变化研究[D]. 武汉:华中农业大学,2008.