论“天人合一”哲理与天府蜀都成都的营造*

2018-06-06吴庆洲

吴庆洲

1 前言

中国古代城市以“天人合一”的哲学理念指导城市的选址、规划、建设,积累了丰富的与自然和谐合一的历史经验,这是一笔珍贵的历史文化遗产。本文拟以天府蜀都——成都为例,论述这一问题。

在1994年的泉州《建筑与文化》学术会上,笔者发表了“象天法地意匠与中国古都规划”的文章,提出了影响中国古城营建的三种思想体系,即体现礼制的思想体系、《管子》为代表的重环境求实用的思想体系以及追求天地人和谐合一的哲学思想体系。

中国古代哲学以天、地、人为一个宇宙大系统,追求天地人宇宙万物的和谐合一,以之为最高理想。为了达到这一理想境界,《老子》提出了:“人法地,地法天,天法道,道法自然”(《老子,二十五章》)的准则。

《周易·系辞下》云:

易之为书也,广大悉备。有天道焉,有人道焉,有地道焉。兼三材而两之,故六。六者非它也,三才之道也。

周易哲学涵盖天道、地道、人道,其卦画也体现了天地人三才合一的思想,每卦六爻示之,上两爻为天,下两爻为地,中两爻为人,象征人民居于天地之间。

以上三种思想体系均影响到成都古城的营建,而本文重点以天人合一哲学思想进行探讨。

2 成都——天府蜀都

成都,是长江上游的一座大城市,号称“天府蜀都”,为我国首批历史文化名城。二十世纪八十年代以来考古发现揭示了成都平原上的古蜀文明,发掘出距今4,500~3,700年前的宝墩古城群遗址,3700年前殷商时期三星堆遗址,商末周初—春秋时期的金沙十二桥遗址(年代大约距今3600年左右),这些遗址的发现,使蜀都成都的历史进一步上溯到殷商时期。由于成都城有约3600年历史,故历代城池形态有一定的变化,但并没有迁移。

成都为何会成为天府蜀都?运用天人合一的思想进行成都平原的环境建设和城市建设是关键。人类与自然能否和谐相处,最关键的问题之一,是处理好与水的关系。水能为人类造福,也会带来灾祸。能否掌握水的运动规律,顺从其规律,则水利兴,否则,会有灭顶之灾。古代蜀国兴水之利,避水之害,与自然和谐相处,使成都平原成为天府之国,成都才成为天府蜀都。

著名水利史专家郑肇经指出:

吾国言水利,蜀为最先。蜀水之利,都江堰为最著。大禹蜀人也,开明蜀帝也,李冰蜀守也,俱有功于蜀,此后踵武前贤,功在生民者,项背相望。[1]

2.1 蜀开明治水,凿金堂峡,使成都平原免于水患

《华阳国志·蜀志》云:

后有王曰杜宇,教民务农。一号杜主。……移治郫邑,或治瞿上,巴国称王,杜宇称帝,号曰望帝,更名蒲卑。……会有水灾,其相开明,决玉垒山以除水害。帝遂委以政事,法尧舜禅授之义,禅位于开明。

《蜀王本纪》云:

荆有一人名鳖灵,其尸亡去。荆人求之不得。鳖灵尸至蜀,复生。蜀王以为相。时玉山出水,若尧之洪水。望帝不能治水,使鳖灵决玉山,民得陆处。鳖灵治水去后,望帝与其妻通。帝自以薄德,不如鳖灵,委国援鳖灵而去,如尧之禅舜。鳖灵即位,号曰开明。[2]

《舆地纪胜》在“潼川府路·怀安军·古迹·鳖灵庙”载:

会巫山壅江,蜀地潴水,鳖灵遂凿巫山峡,开广汉金堂江,民得安居。[3]

任乃强先生认为:

言除水害者,成都平原本为四川白垩纪内海之最后遗迹。由龙泉山脉横阻江、湔、雒、绵诸水,蓄积为内湖。大约在地质史新生代开始,浸蚀山脉,成两缺口。两端由于江水浩大,使今新津天社山与牧马山之间成大缺口,以泄外江之水。而华阳牧马山与龙泉山间之缺口,与金堂之龙泉山与云顶山间之缺口(即金堂峡)犹未畅通,故成都平原东部内江地区,每当江、湔、雒、绵水大至时,即成水灾。鳖令“荆人”,即云梦大泽地区生长之人,习知作堤圩水与凿沟泄水之法,能率蜀人治水,得使内江地区免于水害,农业生产臻于巩固。[4]

在这里,任乃强先生也认为鳖灵治水是凿开金堂峡,使成都平原免于水害。

2.2 秦蜀守李冰建都江堰,使成都平原成为天府之国

司马迁《史记·河渠书》云:

于蜀,蜀守冰凿离堆,辟沫水之害,穿二江成都之中。此渠皆可行舟,有余则用溉浸;百姓享其利。

《华阳国志·蜀志》云:

周灭后,秦孝文王以李冰为蜀守。冰能知天文、地理、……冰乃壅江作堋。穿郫江,捡江,别支流,双过郡下,以行舟船。岷山多梓,柏、大竹,颓随水流,坐致材木,功省用饶。又溉灌三郡,开稻田。于是蜀沃野千里,号为陆海。旱则引水浸润,雨则杜塞水门,故记曰:“水旱从人,不知饥馑。”“时无荒年,天下谓之天府”也。外作石犀五头以厌水精。穿石犀渠于南江,命曰犀牛里。后转为耕牛二头,一在府市市桥门,今所谓石牛门是也。在渊中,乃自湔堰上分穿羊、摩江灌江西。

《史记·河渠书》所云“凿离堆辟沫水之害”指的是乐山治水之事。其余讲的是都江堰的功用伟绩。《华阳国志·蜀志》这段话,讲李冰在成都平原治水(这指建都江堰)的事迹。

成都平原在地形上呈扇状,而都江堰恰好在平原的顶端,可以利用西北高东南低的地形地势自流引水。李冰巧妙地利用其地利、河势,选择了绝好的引水位置,它成为都江堰永久的进水口,使成都平原的河流和渠道获得了稳定而丰沛的水源,而成都“二江”构成了平原腹地宣泄区间暴雨洪水的骨干通道。[5]

都江堰(图1)创建于秦昭王末年(前256~前251),秦蜀郡守李冰主持兴建。早期的都江堰记载甚略,《史记·河渠书》只记李冰“穿二江成都之中”。后人有许多推测,归结起来主要有两种:一为李冰开凿了进水口及修建引水渠道,将岷江水引入成都平原;一为根据现代地质调查,认为岷江原有1条支流,自都江堰市分出,流经成都平原,至新津归回岷江,李冰利用这里的地形条件凿宽进口,整治河道,增加进水量,这个进口即为都江堰永久性进水口,因形如瓶状而名“宝瓶口”。《华阳国志》记载李冰还在白沙邮(渠道上游约1km处,今为镇)作三石人,立于水中“与江神要(约定),水竭不至足,盛不没肩”。对水位流量关系有一定的认识,提出了利于下游用水的大致水位标准。至迟在魏晋时,已具备分水、溢洪、引水三大主要工程设施的雏形。修筑在江心洲的湔堰(又称堋、金堤)将岷江一分为二,左侧河水经宝瓶口进入灌区,以湔堰的高度及宝瓶口的大小控制引水流量;汛期,堰有冲决,水流经决口归入岷江正流,又可作进一步的调节。唐代都江堰已经基本完善,成为由分水导流工程楗尾堰、溢流工程侍郎堰、引水工程宝瓶口三大工程为主体的无坝引水枢纽。宋元时称分水工程为象鼻,明清迄今又称鱼嘴,均因形似而得名。鱼嘴建在岷江江心洲滩脊顶端,长30m~50m,高8m~12m,低水位时分流入渠 。清道光以后侍郎堰又有飞沙堰之名。飞沙堰为侧向溢流堰,高2m左右,宽150m~200m,低水位时壅水入宝瓶口,汛期堰顶溢流,特大洪水时允许冲决堰体,溢流量增大。都江堰各工程在布置上有较大的灵活性,总的来说。要顺应江心洲地形地势和河道冲淤的变化,但在具体布置时可以在一定的范围内根据灌区用水需要,尽可能合理选择分水鱼嘴位置、溢流堰位置和高度,并通过工程维修、河道疏浚等临时性工程措施加以稳定。[6]

都江堰水利工程完善了成都的河流水系,为之提供了充足的水源,成都“二江”与岷江的沟通,改变了成都地理位势上闭塞的状态,成都作为西南的经济中心地位由此而奠定。[7]

由于都江堰和二江有引水、航运、灌溉、泄洪的综合效益,使成都平原成为“水旱从人,不知饥馑”的天府之国。

都江堰无坝工程,遵从水的运动规律,利用地理的形势,为水利的综合效益,是天一合一,是“人法地,地法天,天法道,道法自然”的最高典范,至今已2000多年,已成为世界文化遗产。

《世界遗产大观》评价都江堰:它是全世界迄今为止年代最久、唯一留存、以无坝引水为特征的宏大水利工程,……至今发挥着巨大作用,是我国科技史上的一座丰碑,也是世界水利工程上的奇迹。[8]

2.3 成都古城选址是用水之利而避水之害的典范,也是《管子》重环境求实用思想的典范

成都古城选址位于成都平原的中央,蜀王建都于此,利于他对成都平原的控制。

《吕氏春秋·慎势》提出:

古之王者,择天下之中而立国,择国之中而立宫,择宫之中而立庙。

成都古城的地理位置居平原之中,正符合这一“择中”思想。这一思想属礼制思想。

从地形上看,成都城处于岷江冲积扇的中脊之上,地势较高,是平原腹心地区最利于防洪之地。[9]

更为重要的是,成都古城远离了岷江干流,在成都平原的中心,洪水威胁大大减少,却不乏水源,有用水之利。[10]

成都城址另一个优越条件是,它有航运之利。

成都平原西北高,东南低,河道具有一定的比降,总的来说是上游大,下游小。成都以上河道的平均比降约为3‰,而成都以下的约为1‰。只有在成都以下,才能满足较大船舶的通航条件。古代舟船是主要的交通和运输方式,可以通航大船,是成都城址优越之处。[11]

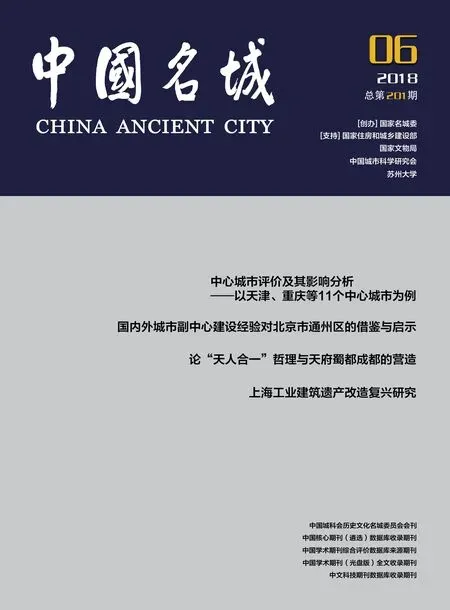

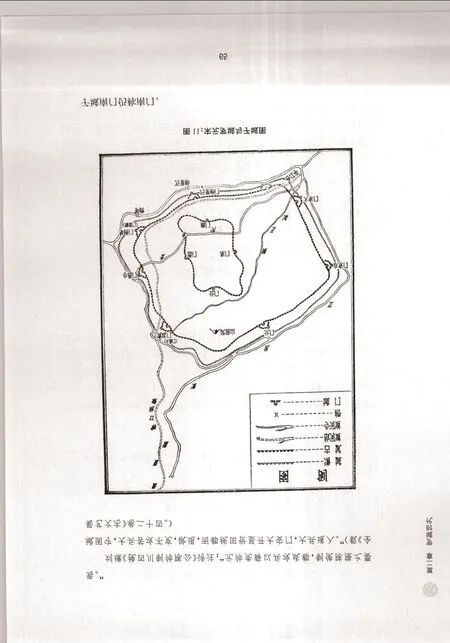

图2 秦代创筑大城少城图

图3 汉代少城西南发展图

既可远离岷江干流洪水袭击,又有用水之便,航运之利,在全国众多历史文化名城中,成都是独领风骚的。

2.4 张仪筑成都城为龟城,更利于抵御洪水

杨雄《蜀本纪》云:“蜀王据有巴蜀之地,本治广都樊乡,徙居成都”者也。巴与蜀仇,求救于秦。秦惠王二十七年,遣张仪与司马错等灭蜀,遂置蜀郡。仪筑成都,以象咸阳,修整里阓,市张列肆,规制广备。故左思《蜀都赋》云:金城石郭,兼匝中区,既丽且崇,实号成都”矣。其地东接于巴,南接于越,北接于秦,西奄峨嶓,地称天府,原曰华阳,汉武帝元朔二年,以新启犍为、牂柯、越西三郡,疆壤益广,始称益州。[12]

成都县本治赤里街,秦守张若,徙入少城内。少城者,子城也。惟西南北三壁,东即大城之西墉。故《蜀都赋》云:“亚以少城,接于其西”矣。《周地图记》云:“初,张仪筑城,城屡坏,不能立。忽有大龟,出于江,周行旋走。巫言依龟行处筑之,城乃得立。所掘处成大池,龟乃伏于中。龟每出,则州境有贼,刺史或病。”即此城也。汉元鼎二年,大城立九门,少城立九门,故有十八郭之称,而郡县多城观矣。[13]

依龟筑城,城形似龟,与古代的神龟崇拜有关,龟具有天生预测洪水的本领。[14]龟形城墙更利于抵御洪水。龟长寿,成都大城以龟为城形,也带有此城将繁荣昌盛,永葆青春之美好愿望。

3 成都城市水系的发展和演变

考察一座古代的城市与自然是否和谐,首先要看它是否有一个完善的城市水系。我国古城的水系有供水、交通运输、溉田灌圃和水产养殖、军事防御、排水排洪、调蓄洪水、防火、躲避风浪、造园绿化和水上娱乐十大功用,被誉为“古城之血脉”。[15]

建立完善的城市水系,是城市与自然和谐共处的法宝,是我国城市文化的珍贵遗产。

李冰穿二江,使岷江主航道改道流经成都,使水量丰沛的二江成为成都城市水系之一部分,在成都城市的发展、演变中起着十分重要的作用。

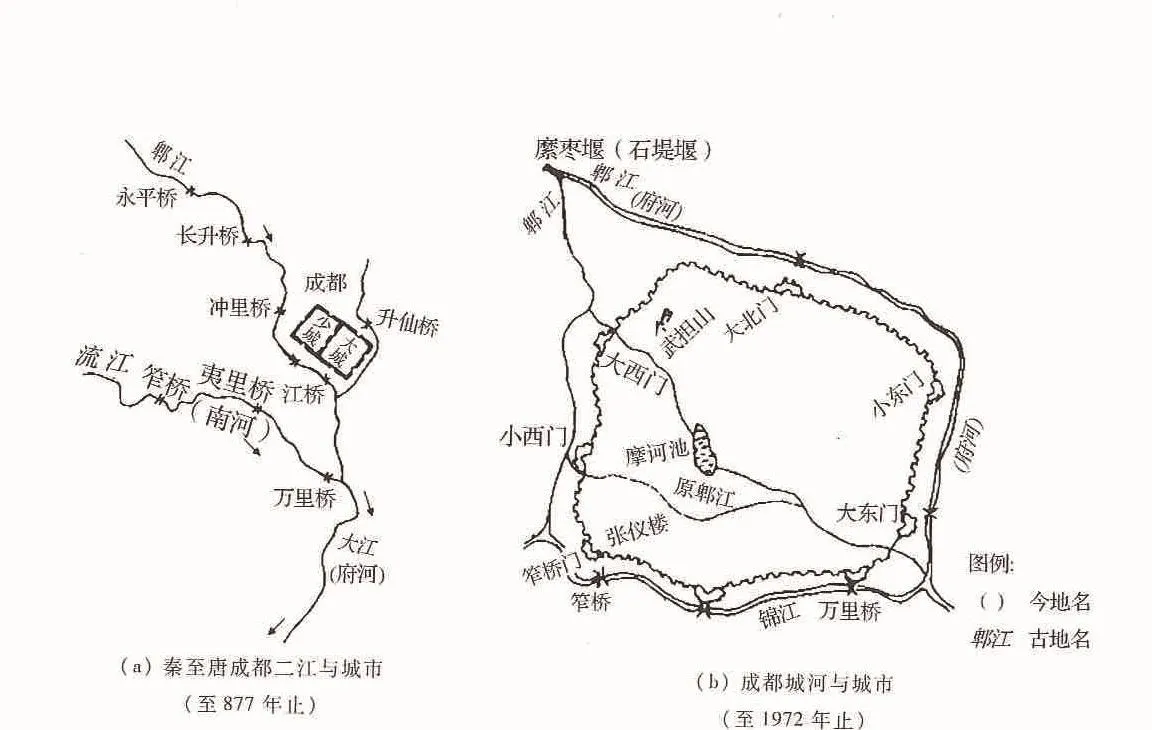

3.1 秦汉到唐中期成都的城市水系:二江珥其前

二江自都江堰渠首分出,由西北而东南大致平行而流。检江径直流经成都城南,郫江则在今郫县石堤堰附近折而向南,先流过成都城垣西面,然后折而向东,与检江平行从成都城垣南面流过。二江双流于成都城南,郫江靠近城垣,称为内江,检江在郫江之外,称为外江。

郫江自北向南流,转东流,必然冲击江之南岸。为了减少郫江冲击南岸的力量,李冰开凿石犀渠,分一股水,经石犀渠南流入流江。[16]除了分洪的作用外,石犀渠沟通于二江,便利了二江舟船的往来。[17]

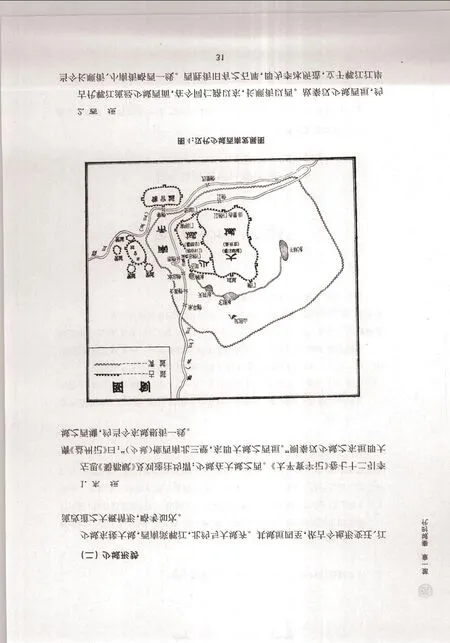

图4 李冰造七星桥位置图

除二江和石犀渠外,成都城周围还有不少大池,其间相互灌通,是城市水系的重要组成部分。

杨雄《蜀都赋》称秦汉成都城市特色为“两江珥其前,九桥带其流。”[18]

这里的九桥,除七座七星桥外,尚有笮桥和升仙桥,共为九桥(图4)。

3.2 中唐之后成都的城市水系:二江抱重城

由于南诏屡犯成都,促成唐乾符三年(876)成都创筑罗城。

唐乾符元年至六年(874~879)时西川节度使高骈在郫江建縻枣堰和开凿护城河,由此而改变了成都汉代以来的“二江”珥其前的格局,形成“两江抢重城”的格局。高骈所开城河,自縻枣堰郫江引水,使郫江改由成都北向东,在城东北转而南下,大致相当于今府河经行。

唐代以及前蜀水利工程为成都创造了最好的水环境。这一时期是成都历史上水域面积最大的时期,除了高骈的城河外,摩诃池河湖水系也在这一时期完善。摩诃池位于成都城区中西部,上游自郫江引水,入湖后转而东南,下游与外江——流江相通。由于摩诃池人工河湖的加入,使得成都具有了供水、蓄滞洪水、排污功能的城市水系,城市的景观和生活环境因此而得到显著的提升。

图5 唐代扩筑罗城图

唐代对河湖的改造,为城市造就了更多水域,也带来了区间的威胁和防洪压力。加上后蜀晚期疏于管理,使得城市河湖迅速淤塞。终致后蜀广政十五年(952)夏,成都发生了水淹全城的大水灾,有上千户居民家园荡然无存,5,000多人被淹死,后蜀王宫几被冲毁。[19]

3.3 宋代完善城市排水系统并加强管理

成都五代至宋三次城市水患与疏于管理有关。宋代进一步完善了城市排水系统,并加强管理。

唐末高骈修縻枣堰,将郫江东移,并引入摩诃池,城市水域面积增大。后蜀末年,摩诃池及成都沟渠逐渐淤高,以致成都城西和城南街区蓄滞洪水的容量及排水能力大为降低。后蜀末年至北宋间由于区间暴雨和岷江干流洪水多次入城,以致成都遭受了前所未有的淹城之灾。一些旧有沟渠、河道不得不重新开挖,并增开成都南部横贯东西的河道。宋成都的城河体系一直沿用到20世纪70年代。

图6 宋元罗城与子城图

952年和966年两次大水灾,应当是后蜀时城市河湖长期疏于管理,渠道淤塞,摩诃池淤塞,蓄滞洪水空间和行洪能力极大萎缩所造成的后果。

北宋天圣时(1023~1032)开始着手恢复或重建城市河道和堤防系统。成都知府刘熙古招河防兵,巡察并维修堤防。刘熙古还重新规划了成都防洪工程体系,沿河重筑新堤,使成都城区有了防洪屏障。仁宗庆历六年(1046)时在城河堤岸上建了一座刘公祠表彰他的贡献,供后人祭祀。

北宋整理了内江故道,并加开支渠改善城市排水状况,经过整治成都城区水道形成了四大沟渠,有行舟船和供水且兼排污、行洪的功能。城西的四大沟渠汇入干渠,称金水河,明清之金河。金水河有闸门控制,平时上源引灌溉渠道余水,可向城区沟渠供水,汛期排泄雨洪,终于弥补了郫江迁移后的缺憾,而成为重要市政工程。大观元年(1107)开始定城西沟渠岁修制度,每年春天淘渠成为定制。

南宋绍兴七年(1137),“夏暴雨,城中渠堙,无所钟泄,城外堤防亦久废,江水夜汜,由铁窗入,与城中雨水合,汹涌成涛濑。”[20]这亦是内(郫)江改道北移后,城西南行洪通道仍然不足的例证。明代在城中心的蜀王府开凿了环王府的濠沟,并与金河相通、称御河,市中心排污和行洪能力有所改善。金河、御河至20世纪70年代因修防空工程而废,1981年成都大水,城西南灾情最重,再次证明了这一排水系统在成都防洪中的重要作用。[21]

4.明清成都城市水系

明代初年的成都城市建设,规模最大的项目是修筑城墙和建蜀王府。蜀王府在五代前蜀的皇宫旧址改建,占地570亩,四周有砖砌的内城,成都百姓称作“皇城”。皇城城墙外有水道环绕,称为御河,环绕内城,御河外有萧墙。御河的出入口都是暗渠,自金水河取水,尾水仍归入金水河。

明蜀王府原有前蜀宣华苑的摩诃池,曾经水面宽阔。宋代逐渐湮废,明建设蜀王府时填筑作为蜀府正殿,在西南角留水池,自金水河引水一支入蜀王府,经该池再入御河。明后期金水河已严重淤积,成为涓涓细流。

嘉靖四十五年(1566)四川巡抚谭纶上任后巡视府城,发现金御二河已经失治多年,因而提出重开金水故道。金水河以城河为源,因此整治工程从护城河水系开始。首先疏浚了护城河引郫江段渠道,金水河则通过城河取得稳定的水源。金河、御河治理以后,解决了城河水源不足的问题,清澈水流从郫江源源流入成都。

进入成都的河主要有都江堰内江走马河水系的清水河(今南河)、磨底河和油子河(原金水河上游,今在成都西南入南河)、府河,是清代成都兼有市政功能的水道。在城南则有江安河,自双流入城经城南,在华阳黄龙溪汇入府河。

清代将柏条河石堤堰以下连接油子河流经成都的河道统称府河。石堤堰为拦河堤堰,横截毗河,由石堤堰引水灌溉郫县、成都一带早已有之,年羹尧当是对石堤堰以下的旧河道进行了整治,如拓宽、加深,或开挖了短距离人工河道。

修筑断堰后,柏条河河水可以进入府河,补充了成都、华阳北部和东北部地区的灌溉和城市用水,成为这些地区的主要水源。

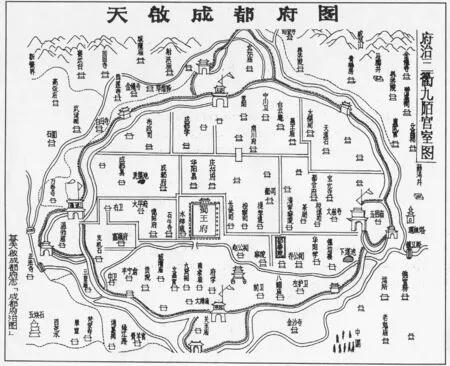

图7 明代天启年间成都府城图

图8 明代大城与蜀王城图

清代后期在内外危机的压力下,国家经济开始衰退,都江堰的岁修因此受到经费不足困扰。

光绪三年(1877)、光绪四年(1878),四川总督丁宝桢主持了近代规模最大的岁修,他认为都江堰的管理已经积弊多年,而岁修经费不足向灌区摊派的做法助长了管理的腐败。大修以后,丁宝桢着手整顿都江堰管理,重新确定官工岁修费为每年4900两,免除各县摊派竹价银,杜绝了咸丰以来滥支工款的弊病。[22]

4 城市水系的完善促进了成都的昌盛和发展,成都成为全国著名的繁华都市

4.1 汉代成都发展成全国性的大工商业城市[23]

首先,农业得到很大的发展。由于蜀太守李冰领导兴修了都江堰水利工程,“于是蜀沃野千里,号为陆海,旱则引水浸润,雨则杜塞水门,故记曰:水旱从人,不知饥馑,时无荒年,天下谓之天府也。”[24]其次,手工业进步巨大。秦时成都的手工业,尤其是冶铁业进步较快,成为成都的主要产业之一。其时成都的冶铁业分布广、规模大,闻名全国,秦政府也因此在成都设铁官对冶铁业进行管理收税。冶铁业的发展推动了其他手工业的发展,如纺织业、金银业、铜器业、漆器业、木器业等行业都有较大发展。闻名遐迩的蜀锦生产已达较大规模,在郫江沿岸分布有若干织锦作坊。车辆生产规模也较大。这为汉代成都织锦业和造车业的大发展准备了条件。

第三,成都的商业发展也较快。秦灭蜀后,筑大城,城市商业集中往城西南方向发展,商业贸易十分兴盛,对外贸易形成了三个贸易圈。第一层为成都与周边地区——成都平原和边缘山区。第二层为成都与外省部分地区,北达关中、中原,东至湖南、湖北,南至云南、贵州,西至甘肃、青藏等地区。第三层则是成都与海外的贸易,如在朝鲜、越南、泰国等国都发现有战国后期蜀地所产铁器。著名的以成都为起点的南方丝绸之路的开辟也是始于此时。商业贸易的发展对交通提出了新的要求,并使成都经济形成整体发展的趋势,这为汉代成都成为全国性的工商业大都会奠定了基础。

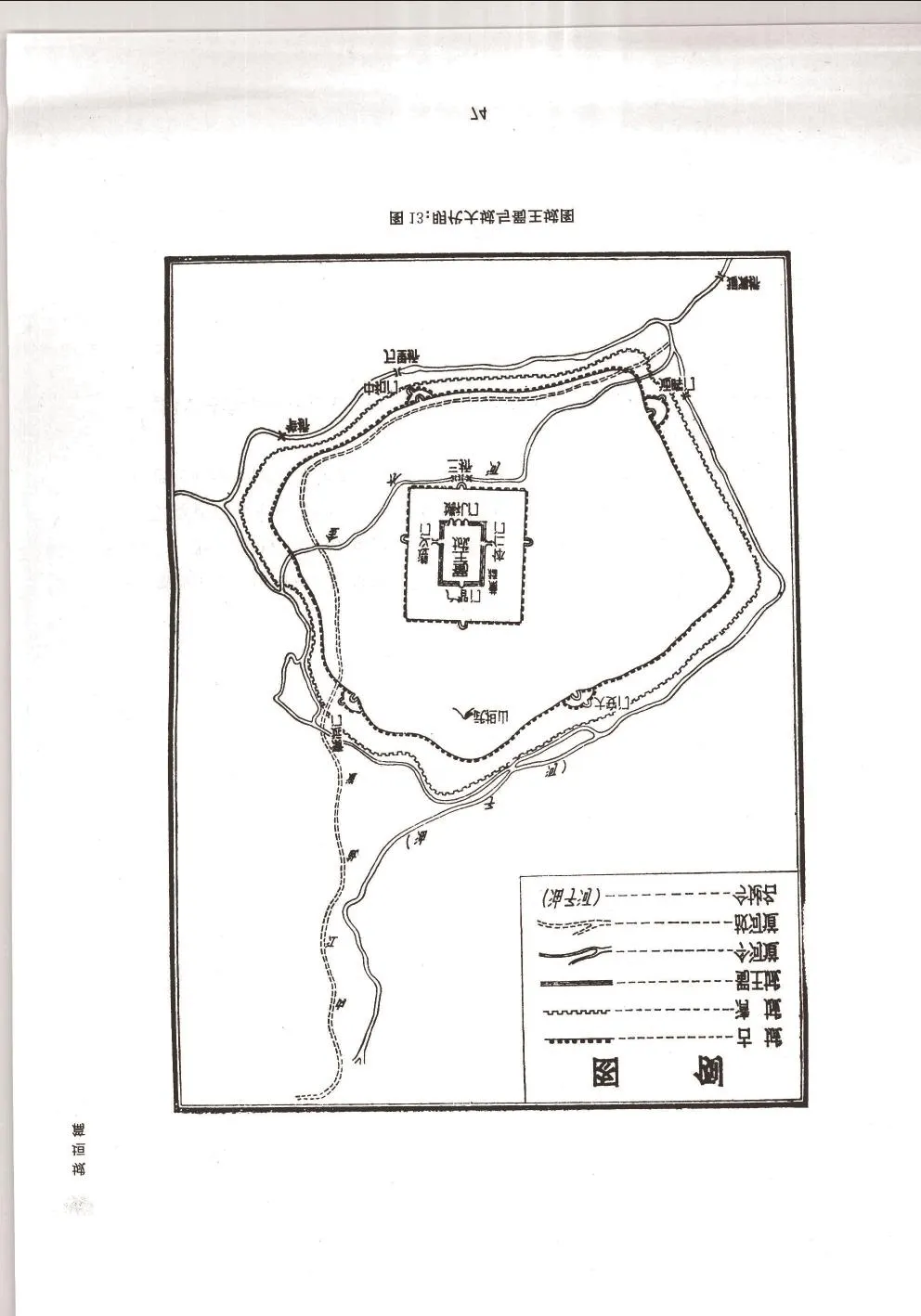

图9 清代大城与满城图

图10 历史时期成都城市水环境演变示意图

汉代是成都城市经济发展的一个重要时期,成都从一个地方性的城市发展为全国性的大工商业城市。

汉代成都平原的农业达到相当高的水平,铁器在农业生产中广泛使用。

农业的发展推动了手工业的发展。汉代成都手工业相当发达,尤其是盐业、矿冶业、纺织业、漆器业、金银制品业,在全国名列前茅。

农业和手工业的发展推动了商业的发展。汉代成都城市商业之盛超过了以往历代,其市场的辐射圈也不断扩展,不仅“南御滇僰”,“西近邛笮”,而且也远及东南沿海地区、东南亚、南亚诸国。汉代成都同国内市场的联系十分密切,如著名商人罗裒往来于京师与巴蜀之间经商,获利千万。[25]

4.2 唐代“扬一益二”的美誉

唐代成都手工业也很发达,而且门类众多,品种丰富,产量巨大。其中以蜀锦最为有名,很早就成为贡品,有“锦城”之称。[26]四川地区的造纸业也很发达,也是著名的贡品。唐玄宗时,曾规定甲、乙、丙、丁四部书皆以益州麻纸写,以便于收藏。[27]此外印刷业、酿造业、油漆业、军器、瓷器、制糖等行业都很发达,大量手工业产品成为蜀地商品的重要来源。

巴蜀丰富的物产,使中外商人纷至沓来,造成了商业的繁荣。蜀锦是当时重要的外销商品,吸引了不少商人前来运货。杜牧在《扬州诗》中有“蜀船红锦重”之句可以证实,四川地区还有许多南诏异物,南诏与东南亚国家有较多的贸易往来,很多外国产品通过南诏运到了成都[28]。由于商业的繁荣,成都等地的市场突破了官方的限制,出现了各种季节性的民间市场,如春季的蚕市、秋季的药市和冬季的七宝市,此外,还出现了夜市,“锦江夜市连三鼓,石宝书斋御五更。”[29]巴蜀地区商业的繁荣,促进了长江下游地区统一经济区的形成。

到了中唐,出现了“扬一益二”的说法,成都成了全国数一数二的繁华名都会。诗人李白的《上皇西巡南京歌》之二这样咏道:

九天开出一成都,万户千门入画图。

草树云山如锦绣,秦川得及此间无。

壮丽的山川、丰饶的物产、繁华的都市,吸引着无数文人学士,就连皇帝也把成都当成了避难的桃源。为躲避安史之乱和黄巢起义军的兵锋,唐玄宗和唐僖宗都曾入蜀都避难,成都也因此成为唐朝的“南京”。[30]

5 城市水系使成都成为生态之城,文化景观之城

以二江为主体的河渠池沼所组成的成都古城水系,有着最美的生态和人文环境,为市民生产、生活、游乐休闲及文化景观的建设提供了便利,成都城市独具特色的文化风貌也逐渐形成。

5.1 “锦江文明”

在成都城市水系之中,锦江(检江)无疑占据了最重要的地位。自李冰“穿二江成都之中”,两千多年来,锦江一直与成都城相依相伴。锦江流经的城市西南和南部地区,一直是成都最有活力和最为繁荣的地区。自汉晋以来,锦江两岸一直是繁华的水陆码头,既是成都人离乡东下的饯别之地,又是人们游览休闲的最佳去处。锦江之上的万里桥、笮桥等一直保存下来。后世又先后在锦江上修建了安顺桥、九眼桥等,还在锦江岸边修建了各种庙宇祠堂,亭台楼阁,以供人们祭拜凭吊游赏。历史上,成都城市经济、文化乃至军事的重大事件和活动,重要的历史人物,城市官僚士大夫以及普通市民的活动,往往与锦江密切联系,并在此基础上形成了形态众多,风格各异的人文景观和风气习俗,锦江两岸因此成为成都最富文化内涵的滨水区域。这是成都城市文化积淀中弥足珍贵的部分,我们甚至可以将其称为“锦江文明”。[31]

锦江之畔有若干著名的楼阁。历代许多骚人墨客都曾登临览胜,留下了流传千古的诗文,是成都历史文化的一笔丰厚的遗产。这些楼阁之中,最著名的有张仪楼、南楼、散花楼、得贤楼、合江亭、望江楼、万里桥等。

5.2 浣花溪生态廊

浣花溪本是古代检江的一段,江阔水深,能行大舟。杜甫名句“窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船”,写的就是浣花溪前的景象。古代,这一区域除检江干流外,还有若干河渠小溪。

现代,走马河下游清水河流入成都西郊,在龙爪堰分为三条河流,即浣花溪、干河、肖家河。其中浣花溪为干流,长约2公里。浣花溪在青羊宫前接纳磨底河,以下改称南河,即锦江。[32]田况《四月十九汛浣花溪》诗:“浣花溪上春风后,节物正宜行乐时。十里绮罗青盖密,万家歌吹绿杨垂。画船迭鼓临芳漵,彩阁凌波泛羽卮。霞景渐曛归棹促,满城欢醉待旌旗。”[33]

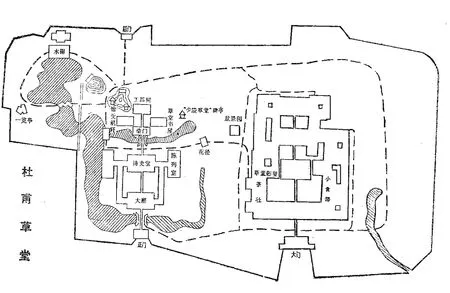

浣花溪畔有著名的杜甫草堂和青羊宫等人文遗迹。

杜甫草堂在成都通惠门外、浣花溪畔,是诗人杜甫在成都的故居遗址,列为第一批全国重点文物保护单位。

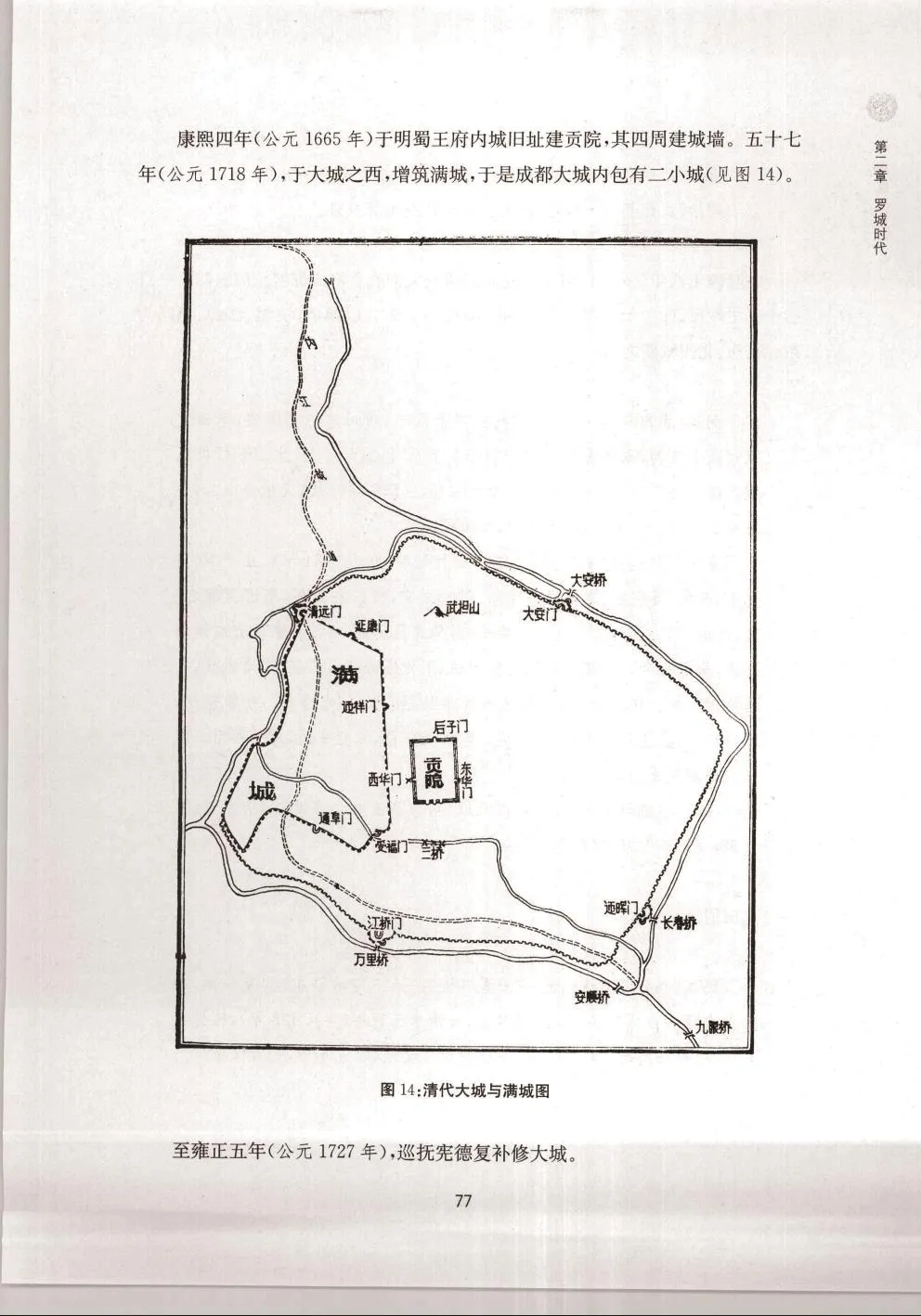

杜甫在成都草堂先后住了将近四年。他一生写了三千多首诗,流传至今的有一千四百多首,其中二百七十一首是在成都写的,几乎占了百分之二十。此如《茅屋为秋风所破歌》(图11)、《野望》、《枯棕》、《病桔》等脍炙人口的诗篇,充满了诗人感时伤乱的真实情感,表达了对维护国家统一、反对内乱分裂的深切关心,寄托了客居异乡的哀愁。

为了纪念这位杰出的诗人,北宋吕大防在杜甫故居首先建立了杜公祠,并培修了园林,供游人瞻仰、游览。元、明、清三代都进行过重建,其中以明弘治十三年(1500)和清嘉庆十六年(1811)两次重修比较好,大体上奠定了今天的规模。解放后又多次培修,草堂总面积已达二百亩左右。

这里有新中国成立后扩建的园亭、荷池、石山,遍植玉兰、海棠、月桂、山茶等名贵花木,还有新建的盆景园。

青羊宫是成都最早的一座道教宫观。现在的青羊宫建筑,是清朝康熙、乾隆、嘉庆等几个时期陆续修建起来的,重要建筑有灵祖楼、八卦亭、无极殿(即三清殿)、斗姥殿、紫荆台等。无极殿前的铁香炉铸于明代成化四年(1468),距今已有五百多年历史了。

6 蜀文化之都,诗人之都,音乐之都,绘图之都

6.1 蜀文化之都

成都平原这片肥壤沃土,不仅创造了富甲天下的生息乐土,而且孕育着形态独立、璀璨夺目的西蜀文化。它一直是蜀文化中心,两千多年来从未转移过。

西汉景帝时的蜀都太守文翁,是我国历史上最早兴办地方官学的人。文翁为改变蜀地文化落后于中原的状况,亲自挑选了10余名聪敏有才者,派往京城,有的随博士学习,有的学习法律。他节省府库开支,购买蜀中特产赠给博士以表酬谢。几年后,这些人学成后返回蜀郡,文翁均予以重用。他又在成都建起学舍,招收下属各县的子弟入学,免除他们的徭役,学成后,从中择优选拔录用。文翁平时巡视各县市,让高才子弟随行,代为传达教令,以此给弟子增添荣耀。于是各地吏民争先恐后地送子求学,甚至不惜重金谋取弟子资格,蜀地劝学重教的风俗从此形成。[34]

图11 杜甫草堂平面图

秦汉魏晋六朝时期,是成都城市文化的形成期,也是蜀文化形成极为重要的阶段。其特征是兼容性和再生力特强。这一时期的蜀文化,几乎容纳了东南西北四方文化,进而形成蜀地一种独立的文化类型。当时异地文化归纳起来主要有三个来源;一是荆楚文化。以司马相如为代表,把楚辞发展成大赋;二是秦陇文化,它促进蜀地工商业繁盛,使成都成为汉时中国的第二大商业中心;三是中原文化,它使蜀人史学趋于发达,成就了第一部系统的地方史著作《华阳国志》。

蜀文化形成的第二个特点是,它不受异地文化的左右,也不受制于正统思想的约束。汉时被称为“蜀中文学四大家”的司马相如、王褒、杨雄、严遵,他们不走传统经学道德的旧路,轻蔑独尊儒术的正统思想,形成浪漫主义倾向,富于文采和想象力,善于夸张,语言富丽,用字新奇。

蜀文化形成和发展的第三个特点,是通过移民和文化人流寓的途径引入而后再生的。

唐代早起的诗坛四杰(王勃、杨炯、卢照邻和骆宾王)来过成都。以后的陈子昂、王维、孟浩然、房琯、杜甫、李白、高适、岑参、元稹、白居易、薛涛、贾岛、李商隐,宋代的苏洵、苏轼、苏辙、陆游、黄庭坚、范成大游历或寓居成都,留下大量的诗作,中国第一部诗集《花间集》就产生于成都。

6.2 诗人之都,音乐之都,绘图之都

古往今来,成都是座人才辈出、文人荟萃、群星灿烂的城市,不愧为文学艺术之乡。从汉、唐、宋、明、清到近代,培育出一代一代文学家、诗人。诸如汉赋奠基的先驱、蜀中四大家:司马相如、杨雄、王褒、严遵;唐代的李白、杜甫、白居易、薛涛;宋代的苏轼、陆游、范成大;明清时期的杨升庵、李调元;近代的郭沫若、巴金、艾芜、沙汀、李劼人等。[35]

司马相如和杨雄的辞赋作为汉赋的代表作而名噪一时,相如文君传奇般的爱情故事更是遐迩流传。唐代是中国古代音乐史的黄金时代,正如杜甫《赠花卿》所云:

锦城丝管日纷纷,

半入江风半入云。

此曲只应天上有,

人间能得几回闻。

当时闻名全国的音乐家段安节和雷咸就出生在成都。五代十国时期,成都一度同金陵一道成为当时国内东西并峙的两个文化中心,中国第一部文人词集《花间集》就产生于成都。僧贯休和黄荃、黄居寀父子的绘画也称绝于当时。历代成都文化名人中,最负盛名的当首推流寓入蜀的诗圣杜甫。从唐肃宗乾元二年(759)到唐代宗永泰元年(765),他先后在成都居住了将近四年,为后世留下了二百六十多首诗篇,其中的《蜀相》《登楼》《茅屋为秋风所破歌》最具代表性。他所营建的草堂,在历代都得到维修和扩建,现在已是享誉海内外的文化胜地,每天都有大量游客慕名前来凭吊和游览。[36]

前后蜀宏伟富丽的宫室和苑囿虽早已灰飞烟尽,但从诗文中仍可窥见当时的规模和气象。王建永陵中石棺床的石刻乐舞伎,是研究当时音乐、舞蹈的瑰宝。[37]

7 繁花之都,戏曲之都,游乐之都

7.1 繁花之都

自古以来,成都就是以作繁花似锦的城市,可谓“长春不断四时花“。直至清代尚称“四十里城花作廓,芙蓉围绕几十株”,“抱城十里绿阴长,半种芙蓉半种桑”。

唐代时成都就有专门的花市。宋代还确定每年二月为花市,十一月为梅市。花市集中在城西南外一带,花农集聚为市,“陈列百卉,蔚为香国”。宋代著名诗人陆游在《梅花绝句》诗中追忆梅市的情景说:“当年走马锦城西,曾为梅花醉似泥。二十里中香不断,青羊宫到浣花溪。”其实,早在杜甫定居“浣花溪水水西头”的草堂时,浣花溪两岸农户就已广种花木了,这一带农户可谓“有花即入门,莫问主人谁”。

“岷蜀地千里,海棠花独妍”,被誉为花苑仙品的蜀中海棠,让古往今来多少流寓成都的诗人爱之若狂。成都海棠多为“西府海棠”。阳春时节,花叶齐发,花朵成簇。未开时,蓓蕾嫣红小巧,似胭脂点点。花开时呈粉红色,在绿叶中间如堆锦积绣,娇妍妩媚,人们说它“占春颜色最风流”。

7.2 戏曲之都

两汉时期的蜀地就有“角抵百戏”,从许多出土的说书俑中看到“百戏”的表演水平;五代、前后蜀的成都“俳优”(指杂剧演员)活动也很频繁;唐代已有“蜀戏冠天下”的名声;至宋代、元代,距今1200年前的“川杂剧”盛行蜀中。元以后,“百戏”分流,杂技、皮影、傀儡(木偶)、评书、竹琴、清音各有专称,单把用歌舞形式表达故事的演出成为川戏。

在表演技巧中,值得一提的是川戏“变脸”,堪称中国一绝。

川戏剧本文辞优美,文学性强。常以喜演悲,幽默机智,生活气息浓郁。加之音腔独道,演技高超,在国内外享有盛名。

7.3 游乐之都

元代成都人费著在他的《岁华纪丽谱》中说:“成都游赏之盛,甲于西蜀,盖地大物繁,而好娱乐。”游赏风成为成都城市文化传统之一。

自汉唐以来,成都城不仅月月有节,而且月月可游。成都人的游赏风俗颇具诗情画意,有些活动一直保存至今。

唐时起成都人就有举家游江的习俗。从农历二月初二的“踏青节”起,便开始了游江活动。人们把春初的第一次游江称为“小游江”。游江时,由最高行政长官率文武官员及家属分乘数十艘彩船,从万里桥(今南门大桥)登舟,顺江而下,两岸仕女云集,观者如堵,游江画舫多时达数百艘。游江时,歌声鼓声不断,笑语喧哗,至半夜方散。“小游江”活动一般要延续五至七天。

成都人“大游江”是在每年农历四月十九日。这天是浣花夫人的生日,后人为纪念她,每年都要举行大规模的游江活动。大游江时,一般从万里桥乘船或沿江而西步行,先去拜谒浣花夫人,再进杜甫草堂,然后从浣花溪乘船顺江而下,直至望江登岸游望江楼。大游江活动也十分热闹。江中“架舟如屋,锦似绘彩,连樯衔尾,荡漾波间,萧鼓弦歌之声喧闹而作。不能具舟者,依岸结棚上下数里,以阅舟之往来”。

成都城西,沿锦江两岸,历来就是传统的游赏胜地。从浣花溪、百花潭到二江汇合处的合江口,沿河两岸,绿树成阴,花丛不断。浣花溪一带,流寓文人多住此处。合江口处,唐时西川节度使韦皋修建了一座被称为“成都园林胜景之最”的合江园。

清以前,成都花会是一种官民同乐的游赏盛会。民国以后,成都花会还增加了打擂比武、武术、马戏演出、成都川剧和各地曲艺、小吃,也都在青羊宫内搭棚设店,供游客品尝。花会场中,吃喝玩乐样样俱全。一月会期,游人如织。保持至今的成都花会是成都人一年中延续时间最长,内容最为丰富的游乐活动。

过年春节是中国民族的传统年节,然而成都的春节还有与众不同之处。成都人年前两件事特别有趣。

一是腊月十六日的“倒牙”。过去一般平民每月初二、十六才能吃上一次肉,故称“牙祭”,农历十二月十六日是最后一次牙祭,故称此日为“倒牙”。从这一天开始,旧时的衙门不办公了,叫“倒衙”,官家要“封印”,戏班“封箱”停演。

第二件事是“祭灶”(又称过“小年”)。这一天灶君王要向天帝反映人们的过失,祭灶成了“贿赂”灶神的行为。在灶台上供上酒、烧纸钱,贴上“上天言好事,下地降吉祥”的对联。

正月初一,成都人喜欢出南门,以武侯祠最热闹。这一天无论贫富,皆相逢道喜,谓之“无愁百岁惟今日”。

正月初五是“牛日”,又称“破五”,这天是送穷日,人们外出捡回几个鹅卵石充当元宝,象征新年进财。

正月初七是“人日”。这一天,成都人为纪念唐代诗人杜甫,要去游草堂。唐代诗人高适寄杜甫诗云:“人日题诗寄草堂,遥怜故人思故乡。”清代诗人何绍基有联曰:“锦水春风公占却,草堂人日我归来。”至今,成都每年正月初七均在草堂举行纪念活动。

正月十六日,年已过完该做正事了,而成都人还赖着要过年,叫“过厚脸皮年“。这一天,成都人携家带小,走上四门的城墙上去“游百病”,说是城墙上一走,可以去当年百病。[38]

8 结语

本文主要论述了在“天人合一”思想的影响下,成都如何发展成为天府蜀都,成为生态之都,文化景观之都,蜀文化之都,文学艺术之都,繁花之都,戏曲之都和游乐之都,这都是城市与自然和谐合一的结果。

诚然,文革中成都受到浩劫。

1968年,仅存的明代蜀王府城墙(“皇城”)及城内明、清两代的古建筑群全部被拆毁。1970年,为了修筑地下防空工事,填埋了皇城的御河,使这段经过整理和绿化的水面全部消失。1972年,又填埋了横贯城区的金水河,严重破坏了城区的排水系统。与此同时,还有很多历史文化和艺术价值甚高的名胜古迹、民居、建筑、园林也遭到破坏和侵占,古城风貌大为失色。[39]

尽管如此,成都现在还保有许多名胜古迹,城市水系正在治理,生态环境正在改善。成都古城的历史经验,值得我们今天参考借鉴。

[1]郑肇经.中国水利史[M].北京:上海书店,1984:258.

[2]太平御览[M],卷888.

[3]舆地纪胜[M],卷164.

[4]任乃强校注.华阳国志校补图注[M].上海,古籍出版社,1987:122.

[5]谭徐明.都江堰史[M].北京:科学出版社,2004:29.

[6]郑连第.中国水利百科全书·水利史分册[M].北京:中国水利水电出版社,2004:157.

[7]谭徐明.都江堰史[M].北京:科学出版社,2004:45.

[8]罗哲文.世界遗产大观[M].北京:五洲传播出版社,2004:134.

[9]许蓉生.水与成都—成都城市水文化[M].成都:巴蜀书社,2006:60~61.

[10]谭徐明.都江堰史[M].北京:科学出版社,2004:21.

[11]许蓉生.水与成都—成都城市水文化[M].成都:巴蜀书社,2006:61.

[12](明)曹学佺.蜀中名胜记,卷之一,成都府[M].重庆:重庆出版社,1984:1.

[13](明)曹学佺.蜀中名胜记,卷之一,成都府[M].重庆:重庆出版社,1984:4.

[14]白剑.华夏神都——全方位揭谜三星堆文明[M].重庆:西南交通大学出版社,2005:22-27.

[15]吴庆洲.中国古代的城市水系[J].华中建筑,1991(2):55-61.

[16]绍风,石湍.“金河”为“郫江”故道论(上)[J].成都文物,1983.1:37-40.

[17]许蓉生.水与成都——成都城市水文化[M].成都:巴蜀书社,2006:180.

[18](清)严可均,辑.全汉文[M].北京:商务印书馆,1999:518.

[19]谭徐民.都江堰史[M].北京:科学出版社,2004:48~50.

[20]席益.淘渠记//(嘉庆)四川通志,卷二十三[M].成都:巴蜀书社,1984:1097~1098.

[21]谭徐明.都江堰史[M].北京:科学出版社,2004:57~59.

[22]谭徐明.都江堰史[M].北京:科学出版社,2004:72.

[23]何一民.成都学概论[M].成都:巴蜀书社,2010:91~93.

[24]华阳国志·蜀志[M].

[25]史记·货殖传[M].

[26]元和郡县图志[M].卷31,成都府.

[27]旧唐书,卷47,经籍志[M].

[28]樊绰.蛮书[M].卷10,南蛮疆界接连诸蕃夷国名.

[29]方舆胜览[M].卷51,成都夜市之鼓.

[30]阳正太.天府蜀都[M].北京:中国人民大学出版社,1993:4-5.

[31]许蓉生.水与成都——成都城市水文化[M].成都:巴蜀书社,2006:229-230.

[32]许蓉生.水与成都——成都城市水文化[M].成都:巴蜀书社,2006:237-238.

[33](明)曹学佺.蜀中名胜记.卷之二,川西道,成都府[M].重庆:重庆出版社,1984:20.

[34]李默.中华文明大博览(第一卷)[M].广州:广东旅游出版社,2002:344.

[35]应金华,樊丙庚.四川历史文化名城[M].成都:四川人民出版社,2000:38-39.

[36]阳正太.天府蜀都[M].北京:中国人民大学出版社,1993:7-8.

[37]阳正太.天府蜀都[M].北京:中国人民大学出版社,1993:5.

[38]应金华,樊丙庚.四川历史文化名城[M].成都:四川人民出版社,2000:48-51.

[39]应金华,樊丙庚.四川历史文化名城[M].成都:四川人民出版社,2000:33.