上海工业建筑遗产改造复兴研究*

——以三个典型工业遗产改造项目为例

2018-06-06肖湘东熊亦美

肖湘东 熊亦美 余 亮

1 绪论

1.1 背景和动机

20世纪90年代,中国的经济结构逐渐由初级及次级底层经济向服务业等相关产业更加平衡的转变,并获得更大重视。在中国许多城市,服务业开始取代制造业,导致工业带和工厂空化现象。然而,这些废弃的工业遗产,被赋予了艺术村、展览区或商业区的新使命。去工业化为实现城市后工业基地的适应性再利用提供了宝贵的机遇,是新时期发展的长期实践。

上海市中心的城市复兴发生在上世纪80年代后期,此时新建筑开始从根本上改变城市景观[1]。作为中国最大的城市,上海市城市中心拥有各式各样可重复使用的后工业建筑和场地。自上世纪90年代中期以来,经济的快速增长、市场的自由化、粗放的城市规划,同时高效更新迅速的政策制定体系带动了上海的工业建筑遗产改造发展。工业建筑遗产倾向于保留、再利用和重塑现有的城市结构,而不是消除它。然而,私人开发商受到政府的经济政策刺激,希望在平地上进行施工而获得商业利益,因此更希望推平工业建筑遗产而不是修复它。尽管如此,许多被修复的工业建筑遗产仍出现在市中心,特别是在工业用地历史积累较多的海滨地区。这种现状引发的城市转型逐渐改变了城市面貌,引起了人们对这些改造是否成功的关注。

现有的研究领域主要集中在政府保护的现有工业遗产,而对那些已被修复的建筑物却没有给予足够的重视,同时关于工业遗产新面貌方面的研究也较少,虽然有一些较为宽泛的研究但大都没有深入。[2]本文根据历史阶段、区域分布、产业类型和建筑特点对工业建筑遗产的研究现状和存在的问题进行了分析,总结了上海工业遗产的特点;并基于19个上海工业建筑遗产的创意产业园,选择了具有代表性的此类型创意产业园作为研究对象,研究其内部空间重塑与扩建等改造方式,采用现场调查、比较研究、归纳研究、空间模拟定量分析的研究方法以得出转型的模式和建议。

1.2 研究目的

本文旨在研究上海去工业化进程中新出现的被修复工业建筑遗产。首先,人们对工业建筑遗产的消失没有给予足够的重视;其次,不断增加的商业改造项目可能会破坏建筑的历史价值。从历史文化的背景看,工业建筑见证了城市的发展,反映了文明。从经济角度看,工业建筑具有更好的结构;最后,工业建筑具有结构耐久性和空间的灵活性,可节约重新开发的拆迁资金。通过对工业建筑遗产进行分析和改造,对中国现有国情下所有有价值的老工业建筑遗产给予重复再利用的途径是本文研究的主要目的。

1.3 研究范围与研究对象

本文研究的对象是城市地区快速出现并已被改造过的旧工业遗产,它们是不同类型的再利用工业遗产。它们有相似的场地规模且很早就出现了,且大都位于城市中心,同时也是上海年代最久远的重要工业建筑之一,同时是现在著名的再利用工程项目,通过工业遗产改造来吸引人们的注意力,为城市空间贡献社会效益。

本文选择了三个具有代表性的案例进行详细研究分别是:1933年屠宰场转变为艺术和商业空间;南市发电站改造成展览中心;红坊——钢铁厂改造为艺术办公区。在分析了它们所在的不同城市环境、工业和历史背景、建筑空间功能、以及改造方式。在研究和现场调查的基础上,对其建筑形式,空间质量和评价进行了阐述。

1.4 研究方法

1.4.1 档案研究

档案研究是本研究的基础,包括收集和分析数据信息。为了解再利用工业遗产的过程,笔者研究了相关文献,以及与上海工业发展和工业建筑历史发展有关的研究论文。

1.4.2 案例研究

本文建立了一个全面的方法对被改造工业遗产进行研究,研究过程中发现了很多明显相互矛盾的问题。学术文献研究主要侧重理论分析(如保护和更新方法),在研究过程中,往往会忽略建筑空间和功能设计研究,基于以上问题,对工业建筑遗产进行空间改造设计的历史发展研究是本文的主要部分。

2 三个典型案例研究

2.1 1933年屠宰场:混凝土杰作

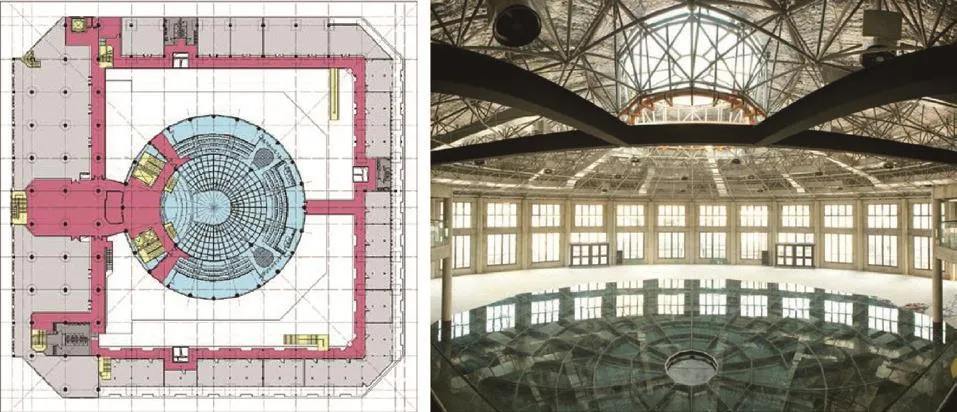

1933年,上海虹口区沙井路的屠宰场是位于法租界附近的公共租界区。屠宰场是由上海市市政委员会倡导建造的,市政委员会要求该屠宰场要有高质量的混凝土结构以支持大跨度空间,因此建造屠宰场的水泥是从英国朴茨茅斯进口的。在80年的时间过程中,它受到外部影响而造成了其很多功能上的改变。它在2002年被遗弃,并没有被修复,在2005年,这栋建筑被修复和翻新,并改名为“1933年的老场坊”[3](图1)。

图1 屠宰场再利用后照片

2.1.1 建筑意图与思考

通常情况下,屠宰场和牲畜棚是两层分开的单层建筑。按照设计要求和施工合同,建筑公司余洪记建议使用无梁的平板地板,因此建筑物无横梁(图2);这样设计可以使通风管道和悬挂设备很容易安装在平板地板上。此外,余洪记建议的6英寸平板地板与柱梁结构相比降低了地板高度,更容易以更低的成本建造。

图2 屠宰场两种伞柱

2.1.2 屠宰场的再生和“1933老场坊”

(1)创意:共存方法

应投资者的要求,建筑将用于创意产业,尽可能保持原有的空间品质。建筑师赵崇新认为,空间要保持一致,注意修补并保持格子窗、坡道、桥梁、伞柱、混凝土装饰和装饰钢通风口等建筑特色。在保持高品质的混凝土外观和高性能结构的基础上进行改造,但改造不会改变建筑的原有结构。为了赋予建筑新的功能增加了轻型隔墙。老化的建筑西立面外,分布着贫民窟,在改造中被拆除,彩色灰泥也被抹去,取而代之的是混凝土面板。所有的混凝土构件都用蜡抛光,以显示整个建筑良好的物质性(图3)。

图3 改造后的屠宰场

(2)循环和设施:融合方法

考虑到屠宰场的商业功能和原有流通空间的复杂性,为了保持原样,采取的改造措施是在相对隐蔽的位置添加更多像楼梯和电梯那样的垂直循环交通。在现有柱网基础上,建筑师还尝试在建筑物的每一侧设置三个厕所。在每层楼,曾经用来安排人在建筑中的交通空间和被处理的牛在建筑中的流动空间的坡道、桥梁和螺旋楼梯现在成为了旅游路线,让游客自由参观建筑。为让游客在建筑中参观不阻碍视线,屠宰场的所有框架墙都是玻璃填充的。如果有更多空间需求,可以在建筑中增加可移动的隔墙来腾出空间,(图4)。

图4 屠宰场改造后的流通空间

(3)天空剧场:加强的概念

现有的屠宰塔只有3层,比周围的建筑还低。建筑师决定在建筑顶部设计一个圆形舞台,这样可以很容易地利用高度差(大约8米)。新剧院的特色在于它是一个由夹层玻璃地板组成的悬空舞台,游客可以站在地板上俯瞰屠宰场的整个室内空间,产生令人惊叹的视觉效果。多功能的环形空间和现有的混凝土背景也使新剧场成为许多高端表演的选择空间(图5)。

图5 天空剧场

2.2 南市发电厂:现代艺术的改造

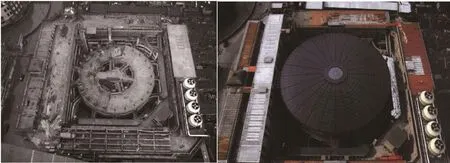

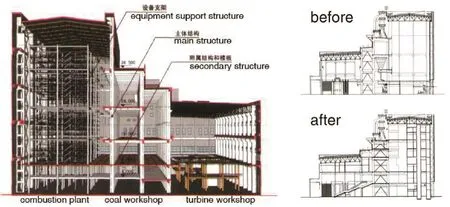

与泰特现代美术馆(Tate Modern London)类似,艺术发电站在上海黄浦江的外滩,它也是由发电厂改造而成的。这座艺术博物馆不仅经历了近现代早期到当代的巨大变化,而且以其庞大而简约的建筑,成为人们灵感的艺术殿堂。

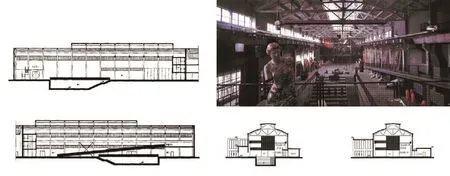

图6 南市发电厂改造前后对比图

图7 南市发电厂改造后艺术效果

在该厂改造过程中,建筑师保留了大多数结构系统,但拆除了设备的大多数次要结构和支撑部件,通过增加垂直循环系统和轻质隔墙,为各种类型展览创造了大规模的展览空间。像许多复杂的部分设备如煤炭传送带、磨粉机、除尘器、锅炉、汽轮机、发电机、制冷机,起重机等被拆除,而汽轮机车间的起重机、九号发电机和十三号燃烧炉作为一种历史的机械艺术被保留在建筑物中,并与未来融为一体。南立面的烟囱和四个灰粉分离器是电站的主要特点,也被保留在新的建筑物中;同时建筑师在烟囱上设计并新安装了一个循环坡道以作为具有特殊空间特色的外部垂直循环。在四个分离器外面设计了一个大型观景台,以方便游客欣赏黄浦江的美丽景观。建筑师还在建筑东立面设计幕墙以打开东立面,让自然光进入画廊,而在相对封闭的南立面则安装了一些光伏装置(图6)。

通过研究和控制性保护进行的改造,其目的是保持建筑现有的空间质量和原有的工业特征。建筑师还试图通过将现代的护墙板和被保留的结构放在一起来揭示时空感觉。把沉重的工业感觉转变为对城市空间的友好态度,通过一系列的设计方法将休闲空间与展厅相结合,为观众提供了一个娱乐场所,而避免形成一个严肃的观众美术馆。设计改进了体验行为,使之成为生活享受的一部分。新厂通过不同的历史表达,打破了市民与艺术之间的鸿沟,它不仅是传统的单循环系统,也为市民创造了多种选择,如电梯、楼梯、坡道等,为市民提供了一种探索艺术的发现体验(图7)。

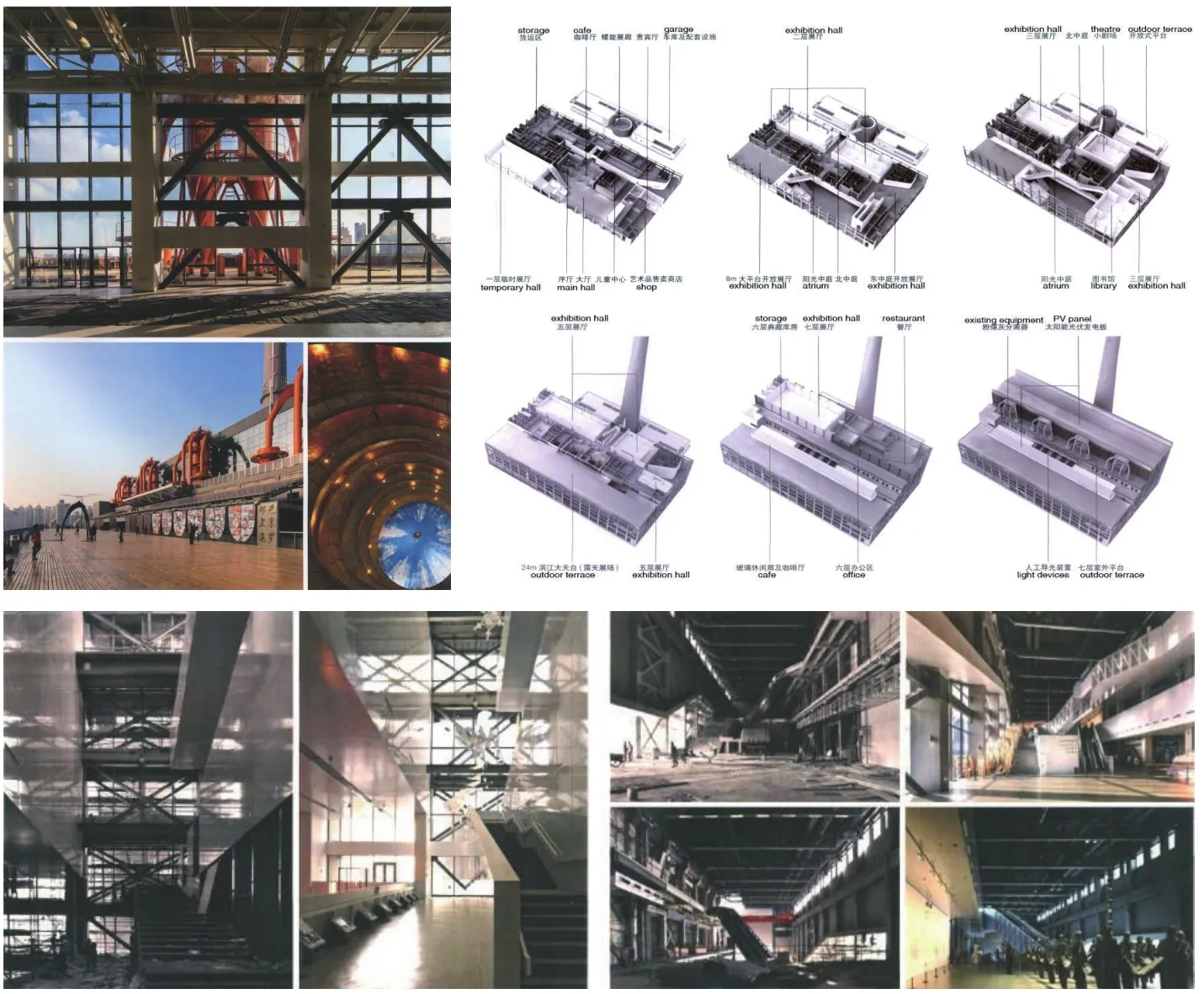

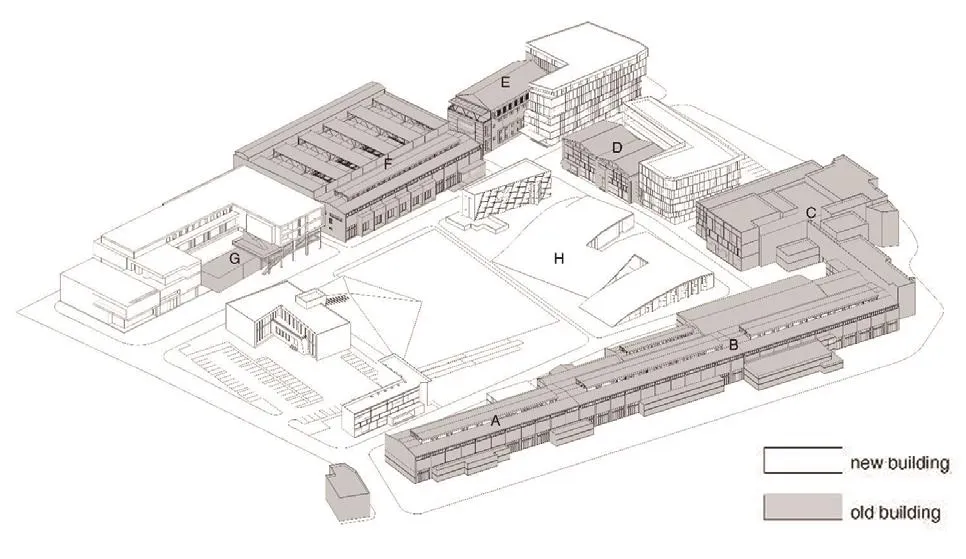

2.3 红坊:上海艺术厂改造的典型案例

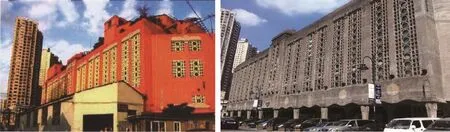

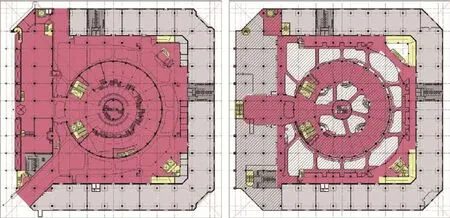

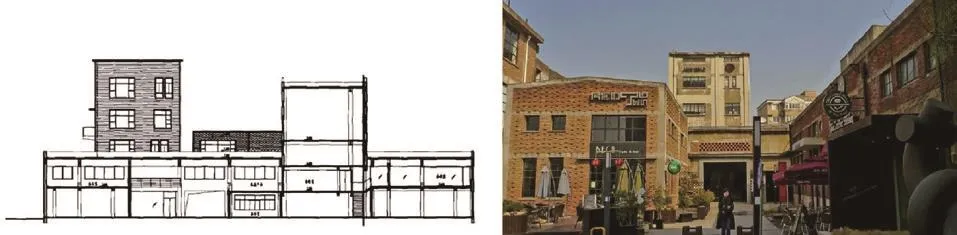

整体改造首先将上钢十厂原轧钢厂厂房的六个区域:A、B、C区和D、E、G区实施新旧对比,而F区作为旧式冷轧车间和酸洗车间在产业结构和工厂的全面保护方面基本保持不变,然后将一些新建筑连接到现有建筑上,并将其集成在一起。工厂内还独立新建了建筑,它们是作为雕塑和娱乐功能而设计在工厂内的。同时所有建筑物之间也设计了一体化的景观,用活泼的绿色空间替代原有工厂的沉闷气氛(图8、图9)。

图8 红色小镇

图9 红坊整体改造先后策略轴测图

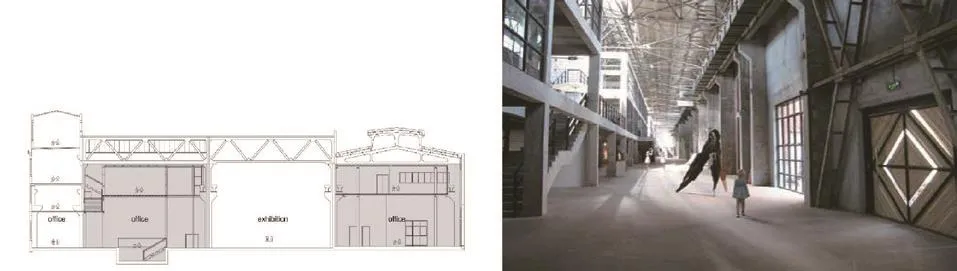

在A区、B区、C区、F区,旧建筑外表面被清洗或用旧材料取代,现有的桁架结构仅涂上油漆,以保持工厂记忆中的真实性。旧的钢生产厂有一个三层楼高的空间,作为高质量艺术展览空间得以保留,这个空间有倾斜的屋顶散热开口,以及保留的原有大跨度布局钢生产线,这些都是大型展览活动的绝佳场地(图10—13)。C区被规划为底层的餐厅和咖啡厅以及更高档的工作室,混凝土柱的粗加工,墙上也故意留下了一些脏的补丁,钢桁架的生锈处也没有用油漆涂上,一直被灰泥覆盖的砖墙,展示出红色砖块的结构,这一切都表现出粗野主义的风格。在F区,部分厂房采用了稳定的钢结构,使得办公区域创造出三层楼的空间。D、 E、 G区的质量相对较低,其部分被拆除并与新的附属建筑相结合。为了保持和谐,在红色小镇中心新建的附楼要求具有现存原有建筑的元素如原始的混凝土和砖砌。经过三次改造,红色小镇于2006年完成,红坊被重新命名为工厂公园。许多建筑师、设计师和艺术家都来办公,使得这个工业遗产获得了新生。

图10 红坊A区的图纸和图片:酸水槽和斜坡被重新设计为展览空间

图11 红坊C区图纸和图片:餐厅和咖啡厅

图12 红坊F区图纸和图片:创意工业和展览厅

图13 红坊G区图纸和图片:旧新的整合

上海旧工厂改造的出现引起了社会的关注,对遗产的改造,使其具有可持续发展的重要意义。在红坊等一些地方,通过艺术家、设计师和城市开发商的参与,促使了工业遗产保护和再利用策略的革新。尽管如此,对旧工厂改造的社会意识仍然不够,同时依据经济发展定位的规划建议也没有提供多少适应性的改造方法。红坊改造的成功,一个具有重要意义的结果是:保护和创造性的改造远比将工业遗产推平从而获取利润更重要。红色小镇的商业成功为公众提供了一个参考,公众可以认识到通过这种低成本的投资模式也能获得相当的回报潜力,这极大地影响了创意公园的发展,并延伸到工业遗产的再利用。“三固定、三改变”的重要政策促使了政府与私营部门之间合作或出现了联合投资等现象,这保证了最大的利润并赋予工业遗产新的生命。

在现实中,开发商意识到后工业遗产在长期使用中缺乏公共空间和商业空间的交流和联系,政府支持的重复利用更多的是聚焦于文化经济模式而忽视了后工业遗产的基本属性是普通居民建立的民生产业。相对的,开发商也忽视了工业遗产被改造成艺术坊的社会属性。毫无疑问,再次利用的目标是经济产出,因此许多商业建筑以“重复使用”为目标,即这些未选择的、未评估的重复利用项目确实影响了工业遗产的历史价值,并对旧工厂的改造提供了错误的方向。“重复使用”的追随者可能重新设计和保护了市中心的工业遗产,并提供了即刻的经济效益,但他们不能提供红坊所实现的历史建筑长期利用并保持历史价值的再改造方法,改造后的项目也只在利用社会和商业占有的城市区域。真正的工业遗产改造,无论它们最终如何商业化,都将其自身作为历史价值的主导而发展,并创造公共领域充满活力的氛围,解决城市再生、历史文化价值、公众参与、政治影响和经济价值等热点问题,重新建立城市重建的原创性和可重复使用性。

3 总结

本文主要针对特定的工业遗产案例进行研究,将其适应性的改造作为遗产保存和文化延续的一种形式,这类建筑实践将为工业遗产再生提供成功的解决方案。

首先,工业发展及遗产改造运动实现的转变,实质是为经济或政治决策而服务的。其次,上海要保留市中心的老工业建筑是不可能的,即便城乡有很多开放的空间,人口密度高的城市土地也非常昂贵,尤其是在上海这样的大都市。低密度工业建筑不能满足区域经济发展的目标,因此必须选择改造。当装修改造完成后,既改善了环境,也得到了公众的欢迎,但只有少数的地点可以以这种方式实现。正如研究结果所显示的,工业遗产的重要性并不像其表现的那样高,这就是为什么有些老工业建筑被拆除和被忽视的原因。

实际上,价值是一个复杂的问题。但它很容易被定义,公民评估工业建筑遗产价值时应考虑哪些因素还存在着各种争论。在工业遗产的再生中,应强调价值方面因素即与新建的建筑相比,在降低回收成本方面其财务估值明显较低;同时改造后的建筑功能再利用,可促进其整体价值的提升。随着工业遗产被改造命运的开始,文化历史价值与财务估值之间出现了矛盾,这些价值需要被讨论。功能价值是改造后的额外成果,一个重修的建筑可以带来收入,而一个废弃的建筑则不能。此外,工业建筑的翻新也不会有污染和位于市中心而产生的建筑设施占有有限空间等问题。工业遗产包含了较有潜能的文化和历史价值,比如建筑特征、情感记忆和历史认同,这些不可见的价值点是不可量化的,有时还容易被忽略,却是工业遗产存在或再生的决定因素。类似于上海遗产委员会的这样的组织已经对项目进行了分类,并对其价值进行了评估,可惜的是由于没有社会意识的传播,那些可以总结所有工业遗产价值的因素似乎显得苍白无力。在改造之前,这些建筑可能是工业的象征,然而这些建筑在某种程度上并不被视为一种体现了历史价值和建筑价值的表达,它们是作为商业目的而被改造设计的,是出于政治原因或城市的“美丽秀”或媒体的“大新闻”而被设计的。开发商说这些遗产继承了工业时代的精神,真正反映了过去的生活,行为却不一致,最后工业遗产成为了一场历史文化保护和经济定位辩论的对象。

三个案例的结果表明,工业遗产的改造可以通过两种方式实现:一是为了获得足够的利润而尽可能开发新功能;二是开发商愿意承担来自新开发的低回报的可能性,依政策要求或慷慨投资促进工业遗产改造。

[1]支文军,张晓春.上海新建筑(2)——浦西市中心区[J].世界建筑, 2000(10):77-80.

[2]阙维民.世界遗产视野中的中国传统工业遗产[J].经济地理,2008(06):1040-1044.

[3]张松,陈鹏.上海工业建筑遗产保护与创意园区发展——基于虹口区的调查、分析及其思考[J].建筑学报,2010(12):12-16.