新常态下我国居民家庭金融资产配置结构优化研究

——基于Probit和Tobit模型的分析

2018-06-04黄华继焦冰欣

黄华继,焦冰欣

(安徽财经大学 金融学院,安徽 蚌埠 233000)

一、引 言

自2006年坎贝尔在美国金融年会上首次提出家庭金融以来,该研究便得到了理论和实务界众多专家学者的广泛关注。家庭作为社会最基本的组成单位,其资产配置行为与整个国家经济政策的制定、金融体系的稳定以及社会福利的实现都有着密切的关系,从家庭视角出发,更有利于了解当前经济新常态下我国居民的资产配置需求和投资规律。

改革开放以来,随着我国经济的高速发展,居民家庭在薪资收入稳步增长的同时,因投资金融资产而获得的财产性收入也不断提高。近年来,我国着力打造多层次资本市场,金融工具日益丰富,为我国居民提供了广阔的资产配置空间,因此越来越多的居民家庭参与资本市场,家庭资产配置也开始由单一的银行存款转向多元化投资。此外,由于家庭规模的不断减小,家庭消费理念发生变化,居民也越来越倾向通过金融资产的增值来保障自己未来的家庭生活。然而新常态下面临的市场波动风险日渐增加,2015年以来我国股市的巨幅波动和国际金融市场的动荡,使得不少散户遭受损失,因此,如何合理安排和配置家庭金融资产,实现财富的保值、增值,以获得更多的财产性收入,就成为需要解决的现实问题。

二、国内外研究现状及发展趋势

关于居民财产性收入的研究国外起步较早,主要基于分配视角;而对于金融资产的选择与结构的研究,主要集中在其影响因素这方面。我国关于家庭金融的研究起步于20世纪90年代,更多的研究主要是从解决现实需求角度进行分析的。

(一)国外研究现状

早期对家庭金融的研究主要是在现代资产组合理论及资产定价模型理论框架下展开的。20世纪60年代初,居民家庭金融资产配置开始被学者广泛关注,出发点主要是基于宏观经济层面的数据。Kelley(1953)[1]通过宏观经济数据研究得出家庭可以通过资产结构的合理配置,实现跨期消费效用的最大化。1969年,美国经济学家Raymond.W.Goldsmith(1969)[2]从总量和结构两个方面入手,通过使用金融相关率进行研究,得出一国总体经济的增长能增加该国居民家庭金融资产的总量规模,并且居民金融资产会由银行存款为主的单一结构向存款、证券类等多种资产形式并存的多元化结构发展。

随后家庭居民金融资产配置的主要研究方向逐渐转向并集中在无风险型和风险型这两种金融资产的配置和选择上。Roussanov(2010)[3]在研究模型中加入了社会地位这一因素,得出了投资者对单一风险的敏感度要小于总体风险的敏感度。这就为家庭会集中持有某些风险性资产,却不在每种风险资产上各配置一定的资产提供了解释。Munk 和Sorensen(2010)建立了一个包含随机利率的动态模型,证实了不确定的劳动收入对股票、债券这类风险性金融资产的配置有着重要影响。Guiso 和Sodini(2013)[5]从家庭风险偏好与信念、投资组合和信贷决策角度,研究了家庭在风险性金融资产配置中的行为决策模式。

根据当前国外关于居民家庭金融资产配置方面的文献,家庭金融资产安排和构成比例以及影响家庭金融资产配置因素是分析和研究家庭金融资产配置问题的两个主要方面[6-8],而这同样也是我国当前居民家庭金融资产分析研究的方向。

(二)国内研究现状

1.从宏观角度看

我国理论界对家庭资产配置的研究始于20世纪90年代,一直以来,储蓄被认为是我国居民金融资产的首选,但随着经济的发展,我国居民金融资产配置呈现出多元化的趋势。吴晓求(1999)[9]通过分析1980~1996年我国居民的金融资产增量统计数据的变化,得出以储蓄方式持有金融资产的比重在20世纪八九十年代稳步提高,在90年代呈现收入资本化的趋势。李建军、田光宁(2001)[10]对我国居民金融资产结构变化趋势分析得出,现金存款等无风险金融资产的占比下降,证券等风险金融的持有比例增加,保险资产有较大上升空间,但是这种多元化趋势存在很大的阻碍。

这种阻碍集中体现在证券持有不足与利率不能很好地影响银行存款量。宋光辉、徐青松(2006)[11]对股市投资功能与居民金融资产多元化进行研究,指出在中国金融深化和市场化进程中,有许多因素会影响居民金融资产的多元化,其中证券资产持有不足是金融资产多元化过程中存在的主要问题。文中对中国居民不愿参与股市的原因从两方面进行分析。从表面上看,股市异常波动以及持续低迷是居民不参与股市的原因,而其深层次的原因是我国股票市场的投资功能较弱。最后得出我国股市如能充分发挥投资这一功能将有助于居民金融资产配置的多元化。秦丽(2007)[12]对我国居民在利率自由化背景下对金融资产的配置选择进行研究,指出利率变动的弹性对居民金融资产选择的影响很弱,利率的变动不能很好地影响银行存款量的改变。阻碍当前我国居民金融资产多元化的首要原因是证券市场风险和收益不匹配以及我国居民对金融资产投资方式的选择有限。但随着社会的不断进步这些问题将逐渐减少,比如我国居民金融知识的增长、社会网络的发展,这些因素都会在一定程度上推动我国居民家庭金融资产的多元化。

2.从微观角度看

近年来,家庭金融资产研究者逐渐由宏观角度转向微观角度解决金融资产配置问题。刘楹(2007)[13]阐述了家庭内生变量对金融资产配置的财富效应、风险规避效应、生命周期效应等。卢家昌(2010)[14]通过构建Logit模型和结构方程模型,系统研究了家庭金融资产的配置行为。朱涛等(2012)[15]利用“中国家庭收入项目调查数据”和Tobit模型,着重讨论了年轻家庭金融资产选择的影响因素。岳高社(2012)[16]通过ARIMA模型,运用多元线性回归,分析了居民选择浮动性收益证券与股市变动的关系,预测了近阶段家庭资产结构的变化。郭士祺、梁平汉(2014)[17]利用2011年中国家庭金融调查数据及Probit模型,研究了不同的信息渠道对中国家庭参与股市决策的影响。李丽芳、柴时军等(2015)[18]根据2011年的CHFS数据,从生命周期和人口结构的角度建立Probit模型和Tobit模型,得出的结论是:家庭投资者的年龄与金融资产结构成倒U型,年龄与储蓄投资是正相关关系,对低风险产品如债券等无影响;家庭中老年人口数量的增加会使家庭投资者更强烈地规避风险性资产,更倾向于银行储蓄;拥有更多财富、受到更高教育的家庭,更有可能参与风险性投资项目。

关于微观研究,早期从资本资产定价模型、投资组合理论来单一考虑金融产品风险因素,拓展后引入投资者年龄、性别、受教育程度、工资收入水平等因素,再发展为否认传统理论中的理性人假设,基于有限理性理论框架考虑投资者风险偏好、社会互动、投资者预期和信任度等因素,逐步完善了家庭金融学对居民家庭投资行为的解释能力[19-22]。

因此,家庭金融资产安排和构成比例以及影响家庭金融资产配置因素这两个方面仍然是当前家庭金融资产研究的方向,而通过微观分析方法分析配置因素成为当前研究的新趋势。[23-24]

三、我国居民家庭金融资产配置现状

(一)我国居民家庭财产性收入概况

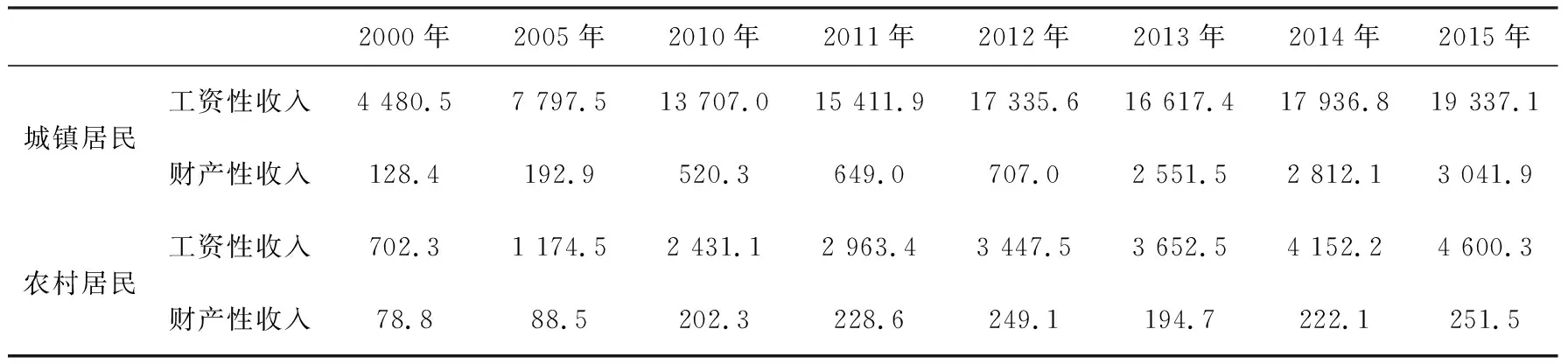

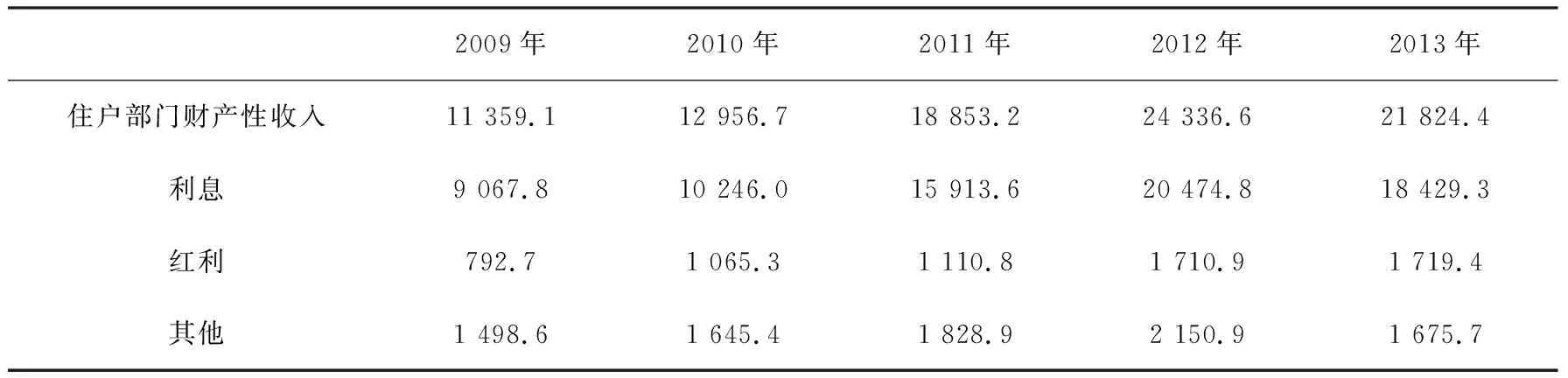

多年来,由于中国经济的高速增长以及金融市场的不断完善,使城乡居民的收入水平有了明显提高,收入结构也逐渐呈现出多样化特征,居民家庭的财产性收入也随之不断攀升。一方面,就总量而言,从2000年到2015年,城镇居民人均财产性收入从128.4元增长到3 041.9元,年均增幅高达151.27%;农村居民人均财产性收入从78.8元增长到251.5元,年均增长率为14.61%。从表1中的数据可以看出,当前我国城乡居民财产性收入占家庭总收入的比重仍然较低,2015年城镇居民财产性收入占比为9.75%,而农村居民财产性收入仅为2.20%,财产性收入尚有很大的成长空间。另一方面,从结构上看,如表2所示,当前我国居民家庭财产性收入主要还是来源于利息收入,2013年占比达到了84.44%,而红利及其他收入占比则较小,这反映出中国家庭的投资偏好仍旧以无风险、低收益的银行存款为主,对于股票、基金等高风险的金融资产的投资力度仍有待提升。但是,近年来,银行存款的增速显著大幅下降,而红利和其他收入呈现出逐年上升的态势,一定程度上说明随着我国经济持续快速发展,金融市场和产品不断创新,财产性收入结构正在逐步优化,收入来源也在不断拓宽。

十七大报告中首次提到要“创造条件让更多群众拥有财产性收入”,十八大又重点强调要“多渠道增加居民财产性收入”,可见居民财产性收入的快速增长已经成为当前经济新常态下的新趋势。如何高质量地实现这一目标,让改革发展成果普惠全民,已成为社会各界关注的热点话题。

表1 我国居民家庭人均可支配工资性和财产性收入情况汇总 (元)

数据来源:《中国统计年鉴》2000~2016年.

表2 住户部门金融资产配置流量 (亿元)

数据来源:《中国金融年鉴2015》资金流量表.

(二)我国居民家庭金融资产配置情况

1.我国家庭金融资产的总量特征

(1)我国家庭金融资产总量呈现不断上升趋势

1978年我国金融资产的总量为380亿元,2015年已经达到128万亿元,总量显著增加。随着经济的快速发展,人民生活水平的不断提高,居民的现金、储蓄存款等金融资产的持有量快速增加,居民对资产的保值、增值需求也促使家庭配置更多的金融资产。这一需求一方面会带动实体经济的发展,促进国民经济繁荣;另一方面我们也需要警惕、预防居民盲目投资而给经济带来的负面影响。

(2)风险资产在家庭金融资产中所占的比重不断上升

家庭金融资产按其风险性,一般可以分为风险资产和无风险资产。我国的金融市场在改革开放后才逐渐发展完善,风险资本市场也是在这期间经历了一个从无到有的过程。伴随着经济增长,一方面,金融市场的发展完善为我国居民持有风险资产提供了可能;另一方面,随着人们收入的增加,消费水平的提高,诸如储蓄存款类的无风险资产已经无法满足我国居民金融资产配置的需要,他们需要一些收益率更高的资产来满足其投资、增值的需求。而风险资本市场的诞生、发展为我国居民提供了又一个投资渠道,居民开始将更多的资产投入到风险资产中。而且,随着我国监管制度的健全、居民投资素养的提高,我国居民也更有能力进行风险资产配置。

2.我国家庭金融资产的结构特征

我国家庭金融资产除了总量发生较大变化以外,结构也在发生着变化,逐渐由单一储蓄向股票、债券、保险等多元化发展,见图1。

(1)手持现金在家庭金融资产中所占比重不断下降

手持现金所占比重从改革开放初期的44.61%连续下降至2014年的5.07%。持有现金一般是为了应对交易性需求和预防性需求,但随着电子货币和电商的迅猛发展,人们对现金的流动性需求大大降低,许多家庭开始通过投资理财产品来减少手持现金,进而规避现金贬值的风险。

(2)储蓄存款在家庭金融资产中占有较高比例

国家统计局数据显示,从1978年到2016年,我国居民储蓄存款持有比例长期保持在60%左右。造成储蓄存款比例居高不下的原因,一方面是由于我国的保障制度还不够健全,资产的安全性和流动性保障不足;另一方面是由于我国资本市场起步晚,居民的投资意识较差,大多数居民更愿意规避风险性高的资产,选择收益稳定、安全性强、流动性强的储蓄存款。

(3)股票在家庭金融资产中所占比重呈波浪式上升

居民家庭股票资产规模由1978年的10亿元一直持续上涨,2000年达到高峰,之后开始持续下降,2006年以后,资产规模又开始上升。但总体来看,股票资产占家庭金融资产的比例相对还是较低,但其会随着股票市场的发展逐渐提高。

(4)债券在家庭金融资产中占比不断提高

居民持有债券规模从1981年的38.9亿元上涨到2014年底的178 791亿元。在居民家庭持有的债券中,国债占有很大比重,主要是因为国债是以国家信用为保障发行的债券,安全系数较高,符合我国居民资产安全性的要求,并且国债的收益率比股票等高风险资产稳定,故成为居民投资的首选。

(5)保险资产比重呈增长趋势

我国居民家庭保险资产比重由1985年的0.18%上涨到2014年底的2.13%。资产比重的增长一方面由于居民风险意识的增强,另一方面也是由于居民家庭收入的增长。但因我国资本市场发展还不够完善,我国居民的股票保险类金融资产持有比例整体偏低,见表3。

表3 中国家庭金融资产持有状况 (亿元)

数据来源:《中国统计年鉴》2005~2015年.

数据来源:《中国统计年鉴》1986~2015年. 图1 家庭金融资产配置结构趋势

(三)我国家庭金融资产选择的影响因素

1.收入

在家庭金融资产选择中,最大的影响因素就是家庭的收入水平,其主要来源包括工资性收入、经营性收入、财产性收入和转移性收入。家庭收入大致有以下几种用途:首先,家庭的收入一般最先被用来满足基本生活需求;其次,人们会将收入用于支付住房、汽车、子女教育等方面的借款、贷款;最后,家庭收入如若还有余额,才会被用来投资于金融产品。所以,一般高收入家庭的财富水平高,金融资产存量大,承受风险的能力也相对较强;低收入家庭的财富水平较低,因而金融资产存量小,承受风险的能力也相对较弱。

2.风险偏好

投资者的风险偏好一般会对金融资产的选择产生很大影响。根据风险偏好的不同,投资者一般可以分为风险厌恶型、风险中立型、风险偏好型。风险厌恶型一般比较保守,会倾向于投资储蓄存款、国债等收益固定、安全性高的金融产品。风险中立型投资者会将资金既投资于无风险资产,又投资于风险资产。风险偏好型投资者则热衷于风险投资,往往会配置很大比例的风险资产,诸如股票、债券、基金之类。

3.人口因素

人口因素包括受教育的程度、年龄、性别、家庭人口规模等,这些都会影响居民对金融资产的选择。首先,受教育程度是重要的因素,由于参与股市需要专业的知识以及一定的信息搜集能力,所以受教育程度高的居民,会更容易掌握股票的相关知识,搜集数据的能力也相对较强。同时,教育程度高的家庭收入也会相对较高,更会选择多种金融资产来进行配置,参与股市的可能性更大。其次,年龄也会产生一定的影响。年轻家庭会偏好风险,更激进些,但由于自身还处于资产积累时期,拥有的财富较少,自然股票资产较少;中年家庭财富积累到一定程度,拥有一定的资金实力,风险承受能力也大大提高,会更多地参与到股市交易中;老年家庭虽然财富多,但在这一时期,由于身体机能的下降,在医疗方面会有很大的支出,所以风险资产的持有比例会相应下降。再者,性别对金融资产配置的作用也不可忽视,男性投资者风险承受能力一般相对较强,在资产配置时会选择那些风险更高的资产;而女性投资者相对来说比较谨慎,会更加看重资产的安全性。最后,家庭人口规模的不同,也会做出不同的资产选择。在收入一定的情况下,人口越多,家庭能够积累的财富越少,家庭金融资产总量较小;而当家庭人口少时,其生活开支的金额也会相对较小,家庭可以留存的金额就越多,财富积累也就越快,自然持有的金融资产存量会越大。

4.其他因素

其他因素包括专业知识是否贫乏、家庭是否拥有房产。一般而言,家庭成员对金融相关专业知识了解较多的,或是家庭成员中有在金融机构就职的,其参与金融市场的积极性更高且进行家庭金融资产组合配置时更加理性,相应的投资成功的概率就会更高,投资收益也更可观。房产作为家庭最重要的实物资产,其对于家庭金融资产的配置会产生重要影响,一般来说,至少拥有一套房产的家庭投资风险性金融产品的比例更大,而未拥有房产的家庭主要会以无风险储蓄为主要资产配置对象。另外,众多研究表明,家庭对房产投资的偏好程度越大,对金融资产配置的“挤出效应”就越显著。

四、我国居民家庭金融资产配置效率与结构优化的实证分析

(一)“标普家庭资产配置象限图”与家庭金融资产结构

有关家庭金融资产结构如何优化配置的问题,一直是理论界关注的重点,“标普家庭资产配置象限图”也是其中较具有代表性的模型之一。标准普尔作为全球最具影响力的信用评级机构,曾调研全球十万个资产稳健增长的家庭,分析总结出他们的家庭理财方式,从而得到“标准普尔家庭资产象限图”,因此该理论模型曾一度被公认为最合理稳健的家庭资产分配方式。如图2所示,模型将家庭资产划分为四大账户,并根据其作用选择了不同的资金投资渠道以及配置比例,除了满足日常家庭消费和意外保障资金外,其余30%的资产用于进行风险投资,赚取高额回报,40%的资产用于获取长期收益,通过价值投资实现资产的保值增值,抵御通货膨胀的侵蚀。

尽管这样的资产配置结构体现了多元化特点,有利于充分分散投资风险,但并非完美无缺,仍然存在一些不足。例如,在进行资产配置时只考虑了资产类项目,负债的缺失使该模型不具有普遍性,因为拥有不同负债结构的家庭,其资产配置方案显然是不同的;另外资产配置账户固定比例的设置显然没有考虑到不同年龄层、不同阶层、不同风险偏好的家庭的异质性投资需求,存在一定的不合理性。家庭金融资产配置重在平衡,在追求稳健收益的同时也要做好风险控制,保证流动性,因此科学的家庭金融资产配置需要充分结合家庭自身情况与需求,理性分析家庭金融资产选择的影响因素,不断优化资产结构。

图2 标普家庭资产配置象限图

(二)家庭金融资产配置实证分析

1.数据选取及回归变量描述性统计

本文以清华大学金融研究中心2012年统计的消费金融网络调查数据中来自全国24个城市的居民家庭受访资料为依据,选取了3 122个家庭样本。本文选取了以下4个代表性指标作为被解释变量:stock_01表示家庭是否购买股票,有则取值1,否则取值0;stock_02表示股票投资占比;risk表示家庭风险资产占比;riskless表示家庭无风险资产占比。相应地选取了引起居民家庭金融资产配置结构变化的相关影响因素作为解释变量,即年龄、家庭主要收入者性别、教育程度、是否拥有金融专业知识、家庭人口规模、工资性收入占比、经营性收入占比、财产性收入占比(此处省去转移性收入占比,以免建模时产生多重共线性)、是否拥有房产以及家庭风险偏好。

表4 回归变量的统计性描述

表4是回归变量的统计性表述,从表中可以看出,3 122个受访样本家庭平均年龄在34岁左右,多为三口之家。教育程度平均为高中,且掌握一定金融专业知识的家庭占七成,说明大多数家庭的金融资产配置行为是理性的。家庭主要收入来源男性居多,以工资性收入为主,占比高达65.66%,其次是经营性收入占比13.49%,财产性收入最少,平均占比仅为 8.81%,且方差均较小,说明居民家庭收入的整体性不均衡。受访家庭中超过半数拥有房产,符合现实情况。家庭风险态度平均值是3.098014,接近3,表明多数家庭只能承担平均风险而选择接受较低回报。但从标准差上看,标准差的系数是 1.06381,说明每个家庭的风险偏好差异性较大。

总体来看,八成样本家庭更愿意参与无风险资产投资,风险资产配置比率明显不足,且各家庭间的差异较小。此外,受访家庭有40.61%选择参与股票市场,但其参与深度较低,平均仅有 10.04%, 反映出我国居民家庭金融资产配置结构存在一定的不合理。

2.研究设计与模型构建

本文拟分两个部分对家庭资产配置结构进行实证考量,第一部分研究家庭参与股票市场的概率和深度,第二部分进一步研究家庭风险及无风险金融资产配置特征及其影响因素,从而揭示我国居民家庭金融资产配置结构中可能存在的问题。

其中家庭是否进行股票投资属于二元问题,被解释变量只存在0、1两种虚拟状态,故采用经典二元Probit模型进行离散回归分析,即:

其中Φ(Xiβ)会将概率取值限定在0、1之间。

而对于家庭参与股票市场深度以及家庭风险、无风险金融资产在总资产中的投资占比问题,则需要使用Tobit模型来分析其影响因素的影响方向和程度,即:

Yi=βXi+μi~(0,σ2)

其中两模型均采用极大似然法对参数进行估计。

3.实证结果及解释

(1)家庭参与股市概率与深度的影响因素

表5揭示了各解释变量对家庭是否持有股票的影响情况,除性别和家庭金融专业知识是否贫乏外,其余影响因素对于被解释变量均具有显著影响。并且除了家庭是否拥有房产以及家庭的风险态度对于家庭选择持有股票具有负影响外,其余解释变量均呈现正向效应。从表中明显可以看出,以education(初中及以下)作为基础组,受教育程度越高的家庭投资股票的可能性越大;以house(拥有房产)为基准,可见当家庭还未拥有自己的房产时会较少参与股票;以appetite(为得到高回报而承担高风险)做参考,风险偏好越低的家庭配置股票资产的概率越小。这些结论均与现实情况一致。另外,收入结构对于家庭是否持有股票的影响最大,尤其是财产性收入占比的系数高达6.213***,边际效应系数为1.853,说明当家庭理性参与的金融资产配置越多,相应的财产性收入就会越多,而当财产性收入在家庭总收入中的比重逐渐增大时,也会对家庭参与股票市场投资产生正向的激励作用,形成一种良性循环。

表5 家庭是否持有股票的 Probit 回归结果

注:*p < 0.05,**p < 0.01,***p < 0.001.

表6反映了家庭参与股票市场的深度,也即家庭投资股票占家庭总金融资产配置的比重的影响因素回归结果。由表中数据可知,家庭股票投资比例与家庭主要收入来源者的性别无关,而与其余的解释变量均显著相关,即年龄与家庭人口规模对家庭股票的参与深度均存在正向影响;受教育程度越高,参与度越深;财产性收入占比越大,投资股票比例越高;未拥有房产的家庭较少选择投资股票;风险厌恶程度越高的家庭股票投资占比越小。不难看出,对于家庭投资股票比例的Tobit回归结果与表5所反映的结论具有一致性。

注:*p < 0.05,**p < 0.01,***p < 0.001.

(2)家庭风险及无风险金融资产配置影响因素

股票是家庭风险金融资产配置的最主要、也是最常见的类型,上文已经分析了不同影响因素对家庭股票投资概率与参与深度的作用程度,但仍不足以说明家庭整体的金融资产配置情况,故对以股票、债券、基金为代表的风险金融资产配置比例和以现金、银行存款、储蓄型保险为代表的无风险金融资产配置比例进行了Tobit回归分析,发现家庭参与风险金融资产比例和参与无风险资产比例在给定的解释变量影响下,系数大小均相同,仅符号正负相异,故本文仅列出家庭参与风险金融资产比例的回归结果(表7),并对其进行详细解释。

如表7所示,家庭主要收入来源者的性别对于家庭配置多少风险金融资产没有显著影响,而其余给定的解释变量均在不同的显著性水平下呈现出明显的正相关或负相关,其中,年龄与家庭人口规模与家庭风险金融资产的配置比例正相关;家庭配置风险金融资产的比例会随着家庭成员受教育程度的提高而随之增加;家庭所掌握的金融相关专业知识越贫乏,投资比率相应越小;收入不仅与金融资产投资比例同方向变动,且财产性收入在总收入中占比越大,家庭参与风险性金融资产的深度就越深;随着风险厌恶程度的加重,风险资产配置比例也就下降得越快。以上结论与表6中对于家庭股票参与深度的分析结果均可吻合,但唯一不同的是家庭是否拥有房产对被解释变量的系数由负转正的影响,也就是说,家庭虽未拥有房产,但仍然会积极参与风险性金融资产的投资,这与现实情况相悖。

表7 家庭参与风险金融资产比例的 Tobit 回归结果

注:* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001.

五、结论与对策建议

(一)研究结论

通过以上理论与数据分析,可以总结出当前经济新常态下我国居民家庭金融资产配置的特点和存在的问题,主要有以下几方面:

1.我国居民家庭金融资产配置结构总体具有普遍性,即偏好货币性无风险金融资产,风险资产份额较小

对于大多数工薪阶层家庭而言,更看重家庭财富的保值,其预防性需求远大于投资性需求,因此在选择投资市场和金融产品时,更倾向于持有安全性、流动性较高的资产,较少追求高风险收益,由此导致居民家庭的资产配置形式仍主要集中于现金、银行储蓄等无风险资产以及货币市场基金这类低风险资产。相比于保本型投资,股票、债券以及相应的金融衍生产品投资比例虽逐年攀升,但其占比仍旧保持低位,且主要依赖于股票投资,不利于家庭整体投资风险的合理分散。

2.金融产品供给匮乏,投资渠道狭窄

我国多数居民家庭把资产配置重心放在银行储蓄上,除了有主观风险偏好和对未来的悲观预期、社会保障体系不健全等因素外,还有一个重要的原因就是缺少优质的投资产品和畅通的投资渠道。对于普通家庭而言,房价、金价居高不下,加之股票市场的长期反复波动,迫使他们不得不选择传统意义上最安全可靠的银行存款来避免其资产遭受损失,即便是在通货膨胀的大背景下。而对于高收入家庭而言,在基础金融产品投资相对饱和的情况下,没有充足的金融衍生品的及时供应,也在一定程度上限制了家庭资产的优化配置。

3.家庭投资意识和知识储备不足

随着国民整体综合素质的不断提升,居民家庭的收入也呈现正向增长,但金融投资意识仍有待提升,对于各类金融产品的了解尚需深化。互联网的快速发展使信息得以快速传递,但爆炸的信息对于家庭投资者而言往往难辨真假,在信息不对称和有限知识的约束下,多数家庭投资靠“交学费攒经验”,忽略了对产品本身的科学认识、对相关技术的深入研究以及对投资环境的理性分析,这往往容易导致冲动追涨,而遭受风险损失。

4.金融服务体系和金融制度均不完善

对于普通居民家庭而言,银行储蓄是门槛最低的理财方式,其他的银行理财产品又或是其他风险资产都或多或少存在资金门槛,无形中降低了家庭对一些资产的持有,对家庭的资产配置结构产生影响。另外,大多数家庭投资者都属于中小投资者范畴,其投资目标在于获得真金白银的回报,而市场上的产品管理混乱、诚信缺失、内幕交易、市场操纵等问题都会直接伤害中小投资者的切身利益,往往使得居民家庭对于资本市场投资望而却步。

(二)对策建议

通过上述实证分析不难看出,现阶段我国居民家庭在金融资产配置方面仍存在许多问题,阻碍了家庭财富的稳健积累,而家庭金融资产配置行为既是家庭微观经济行为,也作用于社会财富的分配,与宏观经济状态同样息息相关,因此合理配置家庭金融资产需要各方的共同努力。本文结合实证中发现的问题,从不同的主体对象出发提出以下政策建议:

1.从居民家庭自身角度出发

为了防止由于外部市场政策变动所带来的资产损失,家庭需要积极关注金融市场动向,适时调整不同投资在整个家庭资产中的比重,提高资产配置效率。与此同时,投资者还应该主动学习金融投资的相关知识,深化对资本市场的认识,从而形成与时俱进的资产配置理念,避免过度倚重于某项资产,从而在可承受的风险范围内实现家庭资产投资收益的最大化。

2.从政府的角度出发

一方面,家庭金融资产投资的物质基础在于其收入水平和财富水平,因此不断提高居民收入水平、增加家庭财富持有量是提高家庭参与金融投资、活跃资本市场的重要因素。这就要求政府要继续深化收入分配改革,制定合理的分配政策,公平且有效率地调整收入分配关系,缩小贫富差距。另一方面,现阶段我国居民家庭投资性需求较强的原因在于社会保障制度的不健全,家庭不得不通过储蓄来应对未来可能在住房、教育、医疗以及养老等方面出现的不确定性,因此政府应当继续完善我国的社会保障制度,缩小收入差距,拓宽社保基金的筹集渠道,并加强对基金运用和管理的监督,同时充分发挥商业保险对社会保障体制的补充作用,以弥补家庭保障的缺失。

3.从金融服务机构角度出发

当前我国居民家庭投资结构较单一的一个重要原因是金融产品种类较少以及投资渠道狭窄。故在当前金融市场化改革不断推进的关键时期,各类金融服务机构都应当不断加强自身的金融产品创新,为居民家庭理财提供更加专业的咨询服务、更加多样化的产品选择以及更加畅通的投资渠道,加强信息披露和风险提示,降低金融投资和服务的进入门槛,辅助投资者进行合理的投资规划,同时积极引导民间资金流向经济结构调整和产业优化升级最需要的领域,支持居民自主创业,使家庭获得更多的经营性收入和财产性收入。

4.从金融监管机构角度出发

互联网经济的快速发展带来了信息爆炸,而在信息不对称的情况下,家庭投资者难辨真假,再加上金融市场中屡见不鲜的内幕交易、市场操纵等违规行为,使得家庭投资者对风险金融资产的投资望而却步。因此针对市场乱象,银监会、证监会、保监会等金融监管机构需要携手发力,紧跟中央、地方的调控政策,构建多方位的监管体系,提高信息透明度,提升金融机构的自律水平,尽可能减少市场中的违规行为,以此提高家庭投资的信任度和投资预期,促进居民多元化投资。

参考文献:

[1]Kelly, Pearce Clement, Homewood. Consumer Economics [M].Irwin ,1953.

[2]Raymond W, Goldsmith.Financial structure and development[M].Yale University Press,1969.

[3]Roussanov N. Diversification and its discontents: Idiosyncratic and entrepreneurial risk in the quest for social status[J].The Journal of Finance,2010,(5):1755-1788.

[4]Munk C, C Sorensen. Dynamic Asset Allocation with Stochastic Income and Interest Rates[J].Journal of Financial Economics,2010,96(3):433-462.

[5]Guiso L P ,Sodini M H, George M, Constantinides, M S Rene. Household Fiancial: An Emerging Field in Handbook of the Economics of Finance[M].Elsevier, 2013.

[6]Levin, Lin, Chu.Unit-root Test in Panel Data: Asymptotic and Fi-nite Sample Properties[J]. Journal of Econometrics, 2002, 108: 1-24.

[7]De La Croix, David,Matthias Doepke. Inequality and Growth: Why Differential Fer-tility Matters[J]. American Economic Review, 2004,(4):1091-1113.

[8]Cocco J. Portfolio Choice in the Presence of Housing [J].Review of Financial Studies 2004,(18): 535-567.

[9]吴晓求,冯 巍,李志玲.我国居民收入资本化趋势的实证分析[J].金融研究,1999,(1):36-43.

[10]李建军,田光宁.我国居民金融资产结构及其变化趋势分析[J].金融论坛,2001,(11):2-8.

[11]宋光辉,徐青松.股市投资功能与居民金融资产多元化发展[J].经济经纬,2006,(1):144-146.

[12]秦 丽.利率市场化背景下我国居民金融资产的选择[J].金融理论与实践,2007,(3):33-36.

[13]刘 楹,杜 胜,谢丽娟.国内银行理财产品市场的发展状况与趋势[J].西南金融,2007,(6):22-23.

[14]卢家昌.城镇居民家庭金融资产选择行为研究——基于江苏南京的微观调查数据[D].南京航空航天大学,2010.

[15]朱 涛,卢 建,朱 甜,韩 湜.中国中青年家庭资产选择:基于人力资本、房产和财富的实证研究[J].经济问题探索,2012,(12):170-177.

[16]岳高社.城镇居民金融投资倾向及效应分析[J].中国物价,2012,(6):50-53.

[17]郭士祺,梁平汉.社会互动、信息渠道与家庭股市参与——基于2011年中国家庭金融调查的实证研究[J].经济研究,2014,(1):116-131.

[18]李丽芳,柴时军,王 聪.生命周期、人口结构与居民投资组合——来自中国家庭金融调查(CHFS)的证据[J].华南师范大学学报(社会科学版),2015,(4):13-18.

[19]吴卫星,齐天翔.流动性、生命周期与投资组合相异性——中国投资者行为调查实证分析[J].经济研究,2007,(2):97-110.

[20]陈国进,姚 佳.家庭风险性金融资产投资影响因素分析——基于美国SCF数据库的实证研究[J].金融与经济,2009,(7):27-29.

[21]郭 楠.我国居民家庭金融资产选择行为的影响因素研究[D].暨南大学,2010.

[22]于显成.居民金融资产选择行为的中美比较分析[J].新金融,2012,(3):51-54.

[23]魏先华,张越艳,吴卫星,肖 帅.我国居民家庭金融资产配置影响因素研究[J].管理评论,2014,(7):20-28.

[24]吴卫星,李雅君.家庭结构和金融资产配置——基于微观调查数据的实证研究[J].华中科技大学学报,2016,(2):57-66.