合谷刺法治疗项背肌筋膜炎的疗效观察

2018-06-02朱博文苏一帆金煜昊郭太品

朱博文 苏一帆 金煜昊 郭太品

(云南中医学院,云南 昆明 650500)

合谷刺法为《灵枢·官针》中对应皮、脉、筋、肉、骨“五刺”之一,“合谷刺者,左右鸡足,针于分肉之间,以取肌痹,此脾之应也。”主要适应于肌肉类病痛[1]。此后合谷刺法操作主要强调一针多向或者多针多向[2],在《医学纲目》中明确指出“鸡足取之,正入一针,左右斜入二针,如鸡之足之爪也”。《类经》曰“合谷刺者,言三四攒合,如鸡足也,邪在肉内,其气广大,非合刺不可。”合谷刺具有很强的透刺增效,解除肌肉痉挛、粘连的作用,减轻疼痛的效果较好[3]。

项背肌筋膜炎常因长时间伏案工作或使用电脑等,感受风寒湿邪,导致项背部肌肉、肌腱、筋膜、韧带等软组织无菌性炎症的一种病证,表现疼痛、僵硬、活动受限、乏力等症状,严重影响患者的工作和生活质量[4]。项背肌筋膜炎属于中医学“肌痹”范畴,为合谷刺法的适应证。为了验证古代经典刺法临床疗效,笔者所在单位附属医院及中医诊所门诊开展随机对照试验,验证其临床疗效。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 病例选择 1)诊断标准参照2009年严隽陶主编的《推拿学》教材[4]。 2)纳入标准:满足诊断标准;年龄18~70岁,男女不限;自愿参与试验,并填写知情同意书;参与期间未采用其他治疗;均伴随中轻度疼痛及轻度活动障碍。3)排除标准:未满足诊断标准、纳入标准者;治疗前1个月内曾采用针灸、推拿、药物治疗者;合并有严重心血管、内分泌、泌尿系统、消化系统等脏器疾病者;患有其他疾病或者其他因素不适宜针灸治疗者。

1.2 临床资料 选取2016年10月至2017年4月笔者所在单位附属医院及中医诊所门诊患者64例,按照随机数字表法分为观察组与对照组各32例。观察组男性8例,女性24例;年龄24~65岁;病程3个月至8年。对照组男性11例,女性21例;年龄19~67岁,病程3个月至8年。两组性别、年龄、病程等资料差异无统计学意义(均P>0.05)。

1.3 治疗方法 观察组观察组采用合谷刺法,取风池、天柱、颈百劳、大杼、肩井、天宗、阿是穴(1~2 穴),除阿是穴外均取双侧。采用中研太和牌一次性针灸针(北京中研太和医疗器械有限公司生产),规格为直径0.30 mm,长40 mm;一次性消毒棉签、消毒酒精、碘伏等。患者俯卧位,暴露颈背部。消毒后,在每个穴位行合谷刺,即先直刺,再退针到浅层,在穴位左右或者上下斜刺进针,形如鸡爪,每次进针、退针过程中行平补平泻手法,即均匀地提插捻转,直刺再左右斜刺均要求得气,缓慢操作。风池穴不向上深刺,肩井不深刺,左右斜刺过程中,一般为沿肌纤维条索状、结节、肌肉僵硬走向、肌纤维走向方向斜刺。合谷刺法操作完,再退回直刺留针,15 min后再行一次合谷刺法,留针30 min后取针。隔日1次,每周3次,6次后进行疗效评价。对照组予常规针刺,取穴、针具、体位、疗程同观察组,操作以常规毫针操作,即针刺后行平补平泻手法,15 min后行1次针,30 min后取针。

1.4 观察指标 1)疼痛强度:采用疼痛视觉模拟量表(VAS)评分。 2)颈椎活动度(ROM)指标[5]:由研究者使用通用量角器测量对受试者做被动关节活动的角度,颈部活动分为颈椎前屈、后伸、左右转、左右侧弯,范围至自然紧绷或是出现酸痛症状为止,根据患者的颈椎活动度数值进行程度分级[6],分为5个等级。分别于治疗前及治疗结束时检测患者颈臂VAS及ROM分值。

1.5 疗效标准 参照《中医病证诊断疗效标准》[7]。 治愈:项背部疼痛、压痛消失,活动自如。好转:疼痛、压痛、活动受限减轻。无效:疼痛、压痛、活动受限无明显改善。

1.6 统计学处理 应用SPSS18.0统计软件。计量资料以(±s)表示,采用 t检验。 计数资料用“率”描述。 等级资料采用秩和检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

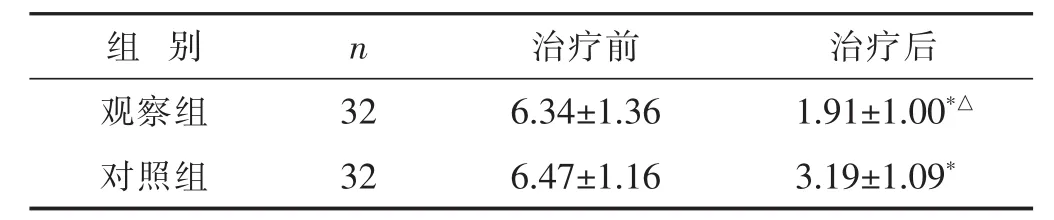

2.1 两组治疗前后VAS评分比较 见表1。治疗后两组VAS评分与治疗前比较均降低(均P<0.05),且观察组评分低于对照组(P<0.05)。

表1 两组治疗前后VAS评分比较(分,±s)

表1 两组治疗前后VAS评分比较(分,±s)

与本组治疗前比较,*P<0.05;与对照组治疗后比较,△P<0.05。下同。

组 别 n 治疗前 治疗后观察组 32 6.34±1.36 1.91±1.00*△对照组 32 6.47±1.16 3.19±1.09*

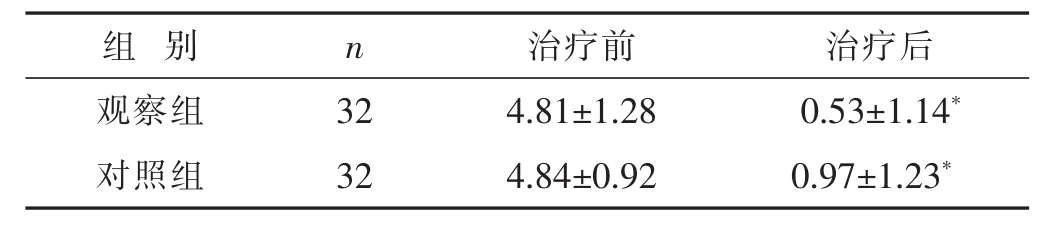

2.2 两组治疗前后ROM分值比较 见表2。治疗后两组ROM分值与治疗前比较均降低(均P<0.05),组间ROM分值差异无统计学意义(P>0.05)。

表2 两组治疗前后ROM分值比较(±s)

表2 两组治疗前后ROM分值比较(±s)

组 别 n 治疗前 治疗后观察组 32 4.81±1.28 0.53±1.14*对照组 32 4.84±0.92 0.97±1.23*

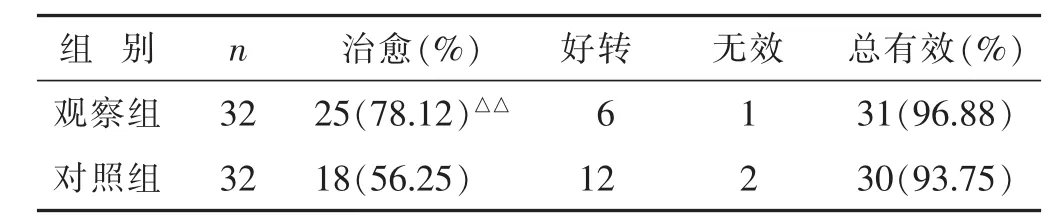

2.3 两组临床疗效比较 见表3。观察组治愈率高于对照组(P<0.01)。

表3 两组临床疗效比较(n)

2.4 两组不良反应情况比较 两组在治疗过程中均未出现严重不良事件。观察组针刺过程中及针刺后针感明显,晕针现象出现1次,出现血肿次数6穴次;对照组未出现晕针,强烈针感未出现,出现血肿现象3穴次。血肿现象均1~2 d后自行消失。

3 讨 论

项背肌筋膜炎因长期伏案工作、低头使项背部肌肉牵拉而水肿、粘连的无菌性炎症反应,颈肩疼痛为其主要症状。随着智能手机和电脑办公的普及,该病已经广泛流行,目前尚未有确切的流行病学调查结果,而一项对5000例人群调查研究显示颈肩痛患病率为73.2%[8]。针灸对运动系统类疾病止痛疗效已经得到公认,特殊针法对该病疗效较好,有报道采用齐刺、浮针治疗项背肌筋膜炎均取得较好临床疗效[9-11]。

《内经灵枢·卫气失常》曰“重者,鸡足取之”,所谓“重者”即痹之重者,经络气血痹阻不通导致的严重疾病[12]。 《刺法灸法学》[13]对合谷刺法解释为:这种刺法是在肌肉比较丰厚处,当进针后,退至浅层又依次再向两旁斜刺,形如鸡爪的分叉,“肉之大会为谷”,故称合谷刺。合谷刺作为多向刺法,刺激面比较大,方向灵活,可以发挥透穴刺法的作用。这种刺法取穴少,减少进针的次数,患者接受度高[14]。

本研究的合谷刺法遵从《内经》一针多向、“左右鸡足”要旨,增加了在针刺过程中行提插捻转手法。笔者考证古代手法及针具形质,认为《内经》时期虽然未加入提插捻转,可能是当时针具材质所限制[15],现增加提插捻转可增强针感,依然属于“合谷刺法”。由于项背筋膜炎多以疼痛、僵硬症状常见,对于颈椎活动度影响范围较轻微,可能是导致治疗后两组颈椎活动度分值比较无明显统计学意义的原因之一,但在症状积分上有着明显的分值改善。本研究取穴以风池、天柱、颈百劳、大杼、肩井、天宗、阿是穴局部穴位为主,研究结果显示合谷刺法在改善项背肌筋膜炎疗效显著,优于传统针刺手法,再次验证了合谷刺法为刺脾之法,善于治疗肌肉痹证。

[1]张入文.《灵枢·官针》五刺、九刺、十二刺的临床运用特点研究[D].成都:成都中医药大学,2014.

[2]张载义,黄文燕.“合谷刺”刺法考[J].针灸临床杂志,2003,19(11):4.

[3]周翔,陈新华.合谷刺及其临床应用[J].中国民间疗法,2015,23(3):96-97.

[4]严隽陶.推拿学[M].北京:中国中医药出版社,2009:215-216.

[5]王秋生,白玉.中药熏蒸牵引推拿治疗神经根型须椎病的临床观察[J].中国医药科学,2013,3(8):101-102,112.

[6]朱立国,徐凡平,高景华,等.外敷配合内服治疗神经根型颈椎病根性疼痛临床研究[J].北京中医药,2011,30(3):201-202.

[7]国家中医药管理局.中医病证诊断疗效标准[M].南京:南京大学出版社,1994:200.

[8]宋佳.颈肩痛的流行病学调查[D].上海:第二军医大学,2009.

[9]李新伟,杜嘉,谭克平,等.浮针疗法治疗项背肌筋膜炎临床疗效评价[J].上海针灸杂志,2016,35(10):1242-1244.

[10]郭之平.齐刺加拔罐出血治疗项背肌筋膜炎38例[J].中国针灸,2013,33(3):267-268.

[11]郭太品,任玉兰,刘沂潍,等.中国古代针法特色历史演变[J].中华中医药杂志,2015,30(7):2255-2258.

[12]辛艳.浅议合谷刺[J].针灸临床杂志,2008,2(5):39-40.

[13]王富春.刺法灸法学[M].上海:上海科学技术出版社,2009:50.

[14]张卫东.合谷刺及其临床应用[J].山西中医学院学报,2007,8(1):47.

[15]郭太品,任玉兰,刘沂潍,等.古代冶炼工艺技术与毫针的形质及手法演变[J].中医杂志,2014,55(19):1626-1629.