现实的诗化展开:战后台湾现代诗的生活美学

2018-05-30柴高洁

柴高洁

[摘要]台湾现实主义诗潮于1970年代再次兴起,于诗坛外部而言是对当时台湾内外交困历史的反映,于诗坛内部而言,是对佶屈聱牙的现代主义诗风的反叛与纠偏。现实主义诗潮于台湾现代诗而言并不如现代主义诗潮“风起云涌”,但作为一种潮流,却与现代主义一起成为战后台湾现代诗发展的两个重要线索与路向,且在互相对抗与学习中绞合出台湾现代诗的诗美盛宴。站在百年新诗发展的结点回望战后台湾现实主义诗潮的群体构成,追索与日据时期新诗的历史渊源,挖掘梳理其诗学维度、审美视域,以及在1980年代的变化等,或有助于窥探台湾现代诗在历史、政治、民族、文化等影响下生长变动的轨迹。

[关键词]战后台湾现代诗;生活美学

[中图分类号]1206.2 [文献标识码]A [文章编号]1000-3541(2018)01-0039-05

中国新诗已走过百年,台湾现代诗作为中国新诗的重要组成部分,且因其不断受特殊的历史、政治、民族、文化等影响源的缠绕,表现出多元融合又特立独行的艺术格局而备受关注。说起台湾现代诗,扑面而来的印象总被现代、蓝星,以及创世纪等诗社的现代主义诗风所左右,而往往会忽视现实主义诗歌。现代主义和现实主义虽然仅有一字之差,但内蕴所指却风马牛不相及。战后台湾现代主义者为摆脱政治上白色恐怖的压制而不得不在精神领域“另辟蹊径”,希冀借意象在缪斯国度自由舒展人的生命冲动;而现实主义者,则持续关注民众、社会、土地等现世周遭,并且笃定生活的原貌实为美之根本,诗人诗写应该具体呈现现实并给予批判,要绕开“虚无缥缈”以最直接的方式进入读者内心,以情感细腻与映现典型引起社会共识。

战后台湾现实主义诗潮的崛起,可以说是继承了日据时期台湾本省人士的抗争精神,只是抗争的对象在此时变为超现实主义诗人的佶屈聱牙以及国民党的集权统治,甚至多少还隐含着台湾本省人与外省人之间因为历史原因结下的芥蒂。首先,台湾现实主义诗潮内部因为对“现实”解读的差異也多有分支,或是把现实直接对等为台湾,彰显“台湾意识”;或者是立足台湾但并不局限于台湾,以更为广阔的眼光关怀现实。其次,在表现手法上,有的诗作不经由意象,在朴素直白中对台湾的草木人事倾注全部热情;有的精神上仍坚持写实,但在笔法上巧妙汲取“现代”的营养,游刃有余地穿梭于现实与超现实之间,批判性与盎然的诗味交相辉映。最后,在内容上或放逐在城市,或钟情于乡村,书写空间的差异性选取带来的是对台湾全方位的展示。

一、在反抗中“浴火重生”:台湾现实主义诗学的两个维度

对台湾20世纪五六十年代现代主义诗潮的反叛与纠偏,应该是现实主义诗潮在诗学意义上兴起的直接原因。其时的台湾诗坛,内倾性是以超现实主义为代表的台湾现代诗的主要特征,而众所周知的原因,诗人群体向内转是为了躲避和扦拒政治上的迫害而不得不为之。这本无可非议,但现代主义一路引吭高歌的后期却哗众取宠,过分“炫技”使得诗作佶屈聱牙、艰深晦涩,最终导致诗学美感丧失且不再相融于时过境迁的时代环境。以此,台湾本省诗人在被压抑近二十年后揭橥而起,重申诗学奥义,以期匡正诗坛路向。白蔌自述其离反创世纪诗社的原因实为最好的佐证:“我退出‘创世纪诗社,是因为‘创世纪的朋友们引进了‘超现实主义和‘纯诗,作品主题荒谬,受到‘存在主义的强烈影响,强调虚无、孤独、异国情趣,和台湾现实关联薄弱”。也正是因为诗学立场和诗美标准的差异,台湾现代诗坛慢慢分化成两个阵营:以大陆来台诗人为主体,摸索并实践超现实的现代前卫诗风;以笠诗社等本省诗人为主体,则锤炼明朗、质朴的诗质。当然,台湾现代诗坛如此分化和转型,既是诗歌内部发展规律的自我修正,也恰巧印证着台湾现代诗内里存在“两个根球”,比如,笠诗社所秉持的写实诗“浴火重生”,就是对日据时期台湾新诗传统的接续。

既然是“拒抗”与“重生”,那么对超现实主义的“拨乱反正”就成为笠诗社的首要任务。于此,笠诗社开始强调诗的时代性与真挚性,并以之对抗“现代派”个人化的“梦呓”写作。赵天仪在《现代诗的暗礁》一文中,对当时诗坛的“逆流”和“流行病”做了近乎露骨的批判。他认为,诗坛中诗人没有抱持精神独立的操守和诗人本该有的个性,并且指出一味跟风是造成诗之“伪现代”泛滥的症结所在,所以,赵天仪呼吁要重视诗之真挚性,“我认为真实性并非落伍的玩意,文学贵在表现的真,而不在事实的真;我所说的真实性,就是指表现的真”。这同样是笠诗社诗观的核心之一,也就是说,诗应该是诗人对现实的凝视与提炼,对现实的感受与创造,如果总是钟情于远离生活此在的意象,那么诗作流于晦涩、片面将不可避免。文学批评家卢卡奇认为,作家最可贵的地方不是有什么样的世界观和政治立场,而在于作家那份敢于正视现实的真诚和勇气。也就是说,作家、诗人要忠实地反映社会,要执持真挚性的创作原则,而这也就是笠诗社等台湾本省诗人的诗学观念。此外,与真挚性诗观相辅相成的就是在创作实践中对现实的艺术复现。当诗人面对繁乱的生活周遭时,要不贬低同时也不夸大生活本身,用脚踏实地的态度去描绘普通的人和事。真挚有关感情的积聚和酝酿,但并不是感情用事,因为如此会制约作品的语言和形式,所以,现实主义诗潮的勃发,就不仅仅是与现代主义的“针锋相对”,更为重要的是代表了一种新艺术力量的集结。

至于现实主义的批判性,顾名思义,既要着眼于现实,又要立意在批判,所以,在表现内容上多以个人与社会的对立作为主题,偏向于揭露社会的黑暗与罪恶,且表现出对底层人物的同情与怜悯。相对于中国大陆而言,批判现实主义在台湾并不是那么顺风顺水,直到1970年代中后期才慢慢崭露头角,但毋庸置疑的是,批判性在台湾现实主义诗潮中占有绝对重要的席位。追索其产生的原因,自然离不开国民党的集权统治和现代诗人“逃避”现实的写作。所以,当时代允许的时候,有良心、热爱乡土的诗人自会对百病丛生的台湾痛心疾首,淤积的情感形诸笔墨,带有褒贬意蕴的诗歌自然萌生。1980年代以后,政治诗、生态诗、社会诗的出现,更是把批判现实的诗作推向高潮。诸如简政珍《火》、冯青《一妇人》、刘克襄《女工之死》《知识分子》等。

其实,不可否认,在台湾20世纪五六十年代的现代主义诗潮中,也有批判性的诗作存在,并且部分文本堪称典范,不仅统筹现实与超现实,还兼顾了艺术与批判。“九月的夜晚,列车交媾着城市,/夜总会已经开门,专管区已经下班,/闪烁的电子呼吁着顾客……/可爱的荒淫!白玫瑰刺流氓的名字的乳房……/且狂吹萨克斯风,且如打七种乐器的鼓手,/放手玩过今夜!”(大荒《幻影·佳节的明日》)大荒的这些诗行,虽然“现代”意味颇为浓厚,但一幅幅的画面仍然带出曲折的现实指向。首先,列车交媾城市,无厘头的组合其实暗含了一个巧妙的隐喻,如果把城市想象成一个由一圈又一圈的环城路包围的巨大圆形空间,那么列车朝向城市的行驶,就活现了一个逼真的意象。其次,“交媾”意象与节尾的“放手玩过今夜”相呼应,中间加上“荒淫”“白玫瑰”“流氓”“乳房”等意象的点缀,对城市灯红酒绿、荒淫无耻的揭露含蓄又深刻。同时,列车输送旅客的意义,也暗含了人们对都市现代文明的追逐,殊不知“围城”里的景象“别有洞天”。还有痖弦《弃妇》《马戏的小丑》《疯妇》等都属此列。但是,这些少数的连带现实的诗作,或许更多的是从诗人自身的处境出发,至于批判意识和道德目的,当时可能并不是其主要目的。

二、土地、情爱、意义:现实主义的审美视域

台湾的现实主义诗作,多是基于对台湾土地的情感而表现为对现实的关注。渡海来台诗人因为“家”在遥远的对岸,放逐的心态使他们多少难以认同脚下的土地,所以,有关“现实”的诗作大都表现在笠诗社诗人群和战后生长于台湾的新世代诗人群里。如果以诗社而论,笠诗社的诗路无疑与现实主义最为接近。在“笠诗社学术研讨会”中,这一点也成为共识,正如林盛彬所说:“尽管‘现实主义不等于《笠》的现实诗学,个人认为从一个广义的现实主义美学观点来解读‘笠诗社的主要诗想,仍不失为一种最直接而有效方法。”笠诗社对现实的坚持,其实来源于他们对“传统”的肯认,即“永远坚定地站在生我育我的母亲‘台湾这块土地上,写它的生命之美丽,它的哀愁,它的每一个历史时期的面貌,以及它富有前瞻性的未来”。经过笠诗社前行代诗人的不懈努力和坚持,1970年代以后,秉持现实主义书写的作品,如雨后春笋般快速增长。然而,相对于现代主义光怪陆离的技艺方法,现实主义显得创新不够,这多与现实诗的目的论与追求强烈的社会价值有关,但在一些个体诗人的诗作中,或彰显技巧,或凸现情感,绽放了现实之美。

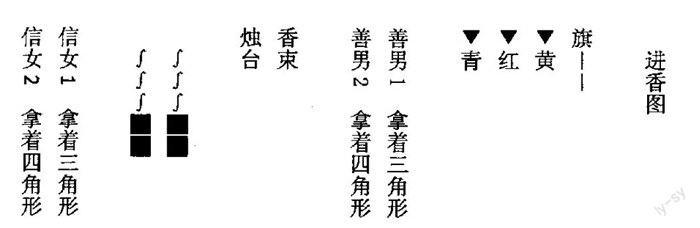

图像诗人林亨泰的知性与现实于此就结合得非常巧妙。诗人林亨泰的诗路历程,不仅可以看到由“银铃会”到现代诗社对台湾新诗传统衔接的努力,还可从现代诗社到笠诗社的“跳槽”,体会本省诗人的转变与跨越,所以,吕兴昌总结道:“林亨泰之‘起于批评——走过现代——定位本土的创作历程,正是台湾新诗发展的一个典型缩影。”现实主义精神贯穿了林亨泰三个时期的作品创作,即使在现代诗社,虽然其在文本中融入知性的思考、现代的技巧,以及运用形销骨立的语言,但以现实为基础的态度始终没有改变,反而在“现代”与“现实”的结合中,内化了多元的思考。例如,其《进香图》一诗:

这是林亨泰擅长且典型的图像诗,他在单纯的句式与简练的语言中,融入有象征意义的符号,并借助句段的有形排列搭建“诗意的进程”。从语言上来说,这是一种巨大的破坏,词汇除了传达其应有的含义以外,并没有过多的深层所指,只是对存在进行绘画般的还原。然而,也只有在这时候,语言才能涤荡杂质,把现实无损又直接地呈现出来,达到诗质的晶莹剔透。从思想层面而言,《进香图》除了在语言上去除浮华累赘的语词,还抛弃了情绪意向,做到零情感切入,体现了林亨泰的知性思考。诗中以“旗”“蜡烛”串起“善男”“信女”,使读者或者感受到进香队伍的虔诚,或者滑稽于芸芸众生寄托之虚无缥缈。诗人零情感的不介入,反而使读者产生多元思考、多向体会的可能。另外,图像诗不仅可以从语言、思想等层面分析,还会在视觉上带来美感。由眼的直观感受到脑意识的深度感知,再从脑的分析还原到眼所观所看的过程,改变了诗歌传统的欣赏路径,美感叠生。此外,《风景》系列、《农舍》等图像诗,也都体现着林亨泰关怀现实的诗观。

而被誉为时代鼓手的郑炯明,则在诗作中融入更多的情感和批判。郑炯明的诗有一种知识分子深刻的自省意识,但又不同于一般知识分子自省以修身,他是以自省而“醒人”,所以,诗作在充分反映台湾现实的基础上,不仅包含诗人对悲苦人世的关爱以及对乡土的拥抱,更重要的是对现实社会的不公平给予严厉的讽刺。对台湾威权体制的讽刺和批判,是鄭炯明现实诗作的独到之处。能在“解严”前不惧压力,不观风向,特立独行地在诗作中开展净化社会和心灵的工作,足见其真心和勇气。《五月的幽香》运用各种反语结构诗篇,稀饭可口是因为有“眼泪”,公文包轻了是因为“账单”,连尿布都有幽香,而“我”仍是孤独的小丑享受小丑的孤独和悲哀,把社会对人的压抑尽显笔端。《乞丐》通过活着的时候“没有人看我一眼”与死之后“却吸引成群看热闹的人”的对比,挖掘人性的弊端。这几首都是郑炯明前期的作品,文本批评有余但诗质不厚。诗人显然并没有止步于此,稍后的作品融入更多知性内涵,笔调也更精约沉郁。《狗》借用一直被主人戴上口罩的狗的心声,“在我心底深谷里吠/从天黑一直吠到黎明”,控诉台湾当局对言论自由的层层阻挠。又如,《番薯》《给独裁者》等,都是阅读和分析郑炯明诗作不可遗漏的作品。郑炯明的诗作以批判和反讽之特性,代表着台湾现实诗的一个主要路向,即思考性强于抒情性,不追求稠密的意象,以免时代的危机感稀释在朦胧的形式中,对时代的歌哭贯穿始终,这也是标签其为时代鼓手的原因。

台湾继承现实的诗人,还有诸如对脚下土地不离不弃,因为持续关注乡音、乡人、乡情而开一代乡土诗诗风的吴晟;从心灵出发,以一股浓郁的情爱状写离乡游子的詹澈;李敏勇诗作用字简洁、节奏明快、意象清澈,环绕其间的是哀愁与美,语言魅力与批评性格特色显著;而跨越四个诗社的白蔌,其优卓的操纵语言的能力与勇于尝新创新的精神,使其诗作以鲜活的意象、深刻的意义享誉诗坛,如此等等,不一而足。诗人们共同的努力,促成了现实主义诗潮的形成与发展,并在此后形成与现代主义、后现代主义并驾齐驱的一个大方向。然而,需要指出的是,1970年代许多现实诗作,在拥抱现实肯认本土的同时,远离了艺术性,更有甚者,几近情绪宣泄的感叹与抵抗现实的呐喊,毫无诗味。审美空间的沦丧,与1970年代台湾社会矛盾重重,而诗人又急于借诗改变现实有关。幸运的是,这种情况,到了1980年代有所改观,一批能兼顾艺术和现实的诗人和诗作填补了1970年代留下的空白和遗憾。

三、反映与反应:台湾现实主义诗学的深化

台湾现实主义诗学虽然蓬勃于1970年代,但爬梳这段历史,却并没有诗社与诗刊正面提出现实主义的口号,直到1980年代,才出现真正将现实主义主张明朗化的诗社。《春风》在其创刊号上明确提出:“在内容上,秉承优秀的写实主义传统,及其抗争精神,勇迈前行。并认识社会的动因与方向,仔细观察省思现代社会的人民处境,从而表现人民的心声,传达文学力量。”经过1970年代的社会动荡以及文学界各种大论战,1980年代之后,随着政治的解冻,台湾现代诗渐渐能成熟地面对现实的社会情景,政治诗、生态诗、社会诗、都市诗、台语诗开始争奇斗艳。在诗人结构方面,1980年代真正使诗切入生活周遭此在的是新世代中青年诗人。一方面,他们多出生在战后台湾,他们面对的就是有血有肉的现实生活环境,而少有“前行代”诗人对海峡对岸的情思缱绻;另一方面,经过1970年代的诗学试练,他们已经羽翼丰满,有些已然博得“功名”。1980年代相对开放和稳定的环境,使他们可以大展拳脚,但这同样也是一个挑战。新世代诗人在关怀现实之时,既不愿意复制“前行代”诗人已就的题材和风格模式,也不想重蹈1970年代意识形态呐喊式写作的覆辙,所以,他们另辟蹊径,着力于语言的调整,在现实与想象之间搭建虹桥,借助新的题材和技巧,延展美学深度。

相对于1970年代,1980年代的现实诗强调如何用语言调变现实而非复刻现实,也就是以心灵观照的真取代肉眼所见的实,诗要源于生活,但不仅仅是反映现实,而是诗人对现实的反应,此中,彰显着诗人的睿智和诗美的魔力。

首先,他们的诗从现实出发,经由意象的凝练和转换,再回归现实,可以说糅合1960年代和1970年代的长处,于意象和现实的虚实中,投入自我意识和外在世界的整合辩证,既非漫无节制的奇思异想,也不用直白的语言裸露现实。简政珍于此可谓炉火纯青,台湾社会的林林总总在简政珍的诗中呈现为生命与生命的碰撞、灵魂与灵魂的对视,很少饱经忧患的颓唐姿态,也没有声嘶力竭的悲愤呐喊,而是以巧妙贴切的想象映衬现实真真假假的风景,于无声处揭露社会的病态。写于1988年的《火》,构思高妙精巧,用火势蔓延的逻辑视角观察社会并勾连起五个故事,以蒙太奇的手法对不同着火楼层的扫视,融合于一体竟给读者递交一份台湾社会问题白皮书。午夜着火的一楼,面对升学压力“甫刚睡眠的国四学生”在“火”的面前呆头呆脑,还不知道“怎么安排心情”;二楼嫖娼卖淫的一对男女以为警察临检,惊慌失措裸身出逃;三楼生活无着的单身妈妈抱着婴儿茫然失措;四楼没有人迹,“墙上的挂钟停下来”,默哀悲剧的发生;五楼退伍老兵在战火与晚霞的梦中爬梳记忆;只有小偷逃出了横祸,投入夜色。五个画面的简单组合隐喻着诗人对整个社会的思考,“火”意象的选取实指火的灾难,也影射城市繁荣背后的虚假丑陋。诗歌取譬精准且不失张力,意象选择朴实又不失韵味,诗人在叙事中刻意沉默无声,反而使语言充满无为的力量,而由此延伸出的對人与人、人与城市关系的辩证,不仅承载了诗人诗思的重量,还把读者的思绪引向诗外。

其次,“都市”作为一个意象和实际生活空间,它在台湾现代诗表现的轨迹呈现为从逃离到拥抱。在台湾“现代化”初具规模的1960年代后期,城乡差距及其矛盾开始进入诗人的视野。此时的都市书写往往被置于乡土的对立面,即邪恶对比善良、肮脏对比纯洁、地狱对比桃花源。如黄劲连写于1960年代末的《怅怅台北街头》,“阿弟我们回去吧/回去向阿爸说/所谓‘台北/没有什么/只有一些橱窗/一些霓虹灯”。现代文明的价值于诗人看来不值一哂,只不过是一些“橱窗”和“霓虹灯”。表现此类或归乡、或批判都市的主题在当时台湾诗坛为数不少,例如,黄树根《让爱统治这块土地》,把望乡的辛酸表现得淋漓尽致,“几把辛酸也都/也都溶入故乡尘埃的覆盖里”;叶笛《醉酒的人》,传达了城市人与人之间的冷漠;等等。1980年代,更年轻一代诗人的作品,多少脱离了此前“现代派”及“乡土派”旧有的都市观,他们对都市除了批判以外还有拥抱,除了整体观照以外还有局部的体验。相比于“前行代”和1940年代出生的诗人,都市对于新世代诗人来说就是“我们生活面对的现实”(林耀德语),“都市的发展不仅改变着物质景观,同时也使作家的审美趣味和美感标准发生变化,它的文化形态改变了作家的时间、速度、距离感,使他们将这种受洗后获得的都市精神融入诗学实验”。林耀德堪称都市写作的佼佼者,其诗集《都市终端机》《都市之甍》以成为标签其为都市写作者的典范,他善于选取散落在都市各个角落的站牌、红绿灯、公园、广场、道路等物质符号,并从这些物质符号出发,引申出都市人精神世界的焦虑意识,甚至把触手巧妙延伸到台湾社会、政治、经济等问题上。“红灯/爱国东路/限速40公里/黄灯/民族西路/晨六时以后夜九时以前禁止左转/绿灯/中山北路/禁按喇叭”(《交通问题》),乍看之下,诗人排列的冰冷的红绿灯和路名符号毫无意义,让人不知所云。但细读之下,透过路牌和交通灯的标示和变化的对比,会惊诧于诗人巧妙至极的隐喻。“爱国”与“红灯”,“民族”与“黄灯”,“绿灯”与“孙中山”等的搭配,诗人主观的批判呼之欲出,并逗引出台湾社会现实的困境。

总而言之,台湾现实主义诗学的发展不可谓不崎岖,从出现到壮大,大致经历在诗作中还原生活的现实到借助语言进行重组、创新,表现具有美学韵味的局部现实的转变。现实诗在形象塑造上囊括台湾的方方面面,或者专注人物速写,或者留意于历史,或者笔触在自然,更重要的是诗作中融入沉重的情感。诗人们注视现实生活中活生生、具有鲜明个性的人或事物,在真诚与真知中,在现实与想象的辩证中,完成一幅深具美学韵味的画卷。

[责任编辑 吴井泉]