东西方电影中“母亲”形象的对比与思考

——以《关于我母亲的一切》《步履不停》为例

2018-05-30赵若雪

■赵若雪

母亲作为注定要陪伴我们一生的亲密名词,无论是西方的希腊神话亦或是东方的远古传奇,都在展示母亲的生存景观。对母亲形象进行刻画可以极大程度地表现出女性的生活面貌,透过其命运在一定程度上可以反映社会时代的发展与女性社会地位的关系,并通过母亲形象的塑造,传递东西方文化、精神、性格中最具代表性的一面。东西方由于时代背景、社会历史和国家命运的不同际遇、以及各国文化根源中的语境差异,导致东西方母亲在生存状况和心理状况上有较大不同,因而母亲形象可显现出东西方的“国别特色”。随着女性在电影话语中的丰富,母亲作为女性代表性的个体也备受电影创作者的青睐,母亲也具有了言说自身的权利,母亲叙事群的构建使得母亲的存在、处境和自觉意识不再受到忽视。在不同文化背景下,东西方银幕在母亲形象的塑造与其在家庭中的角色功能又各有其独特性。

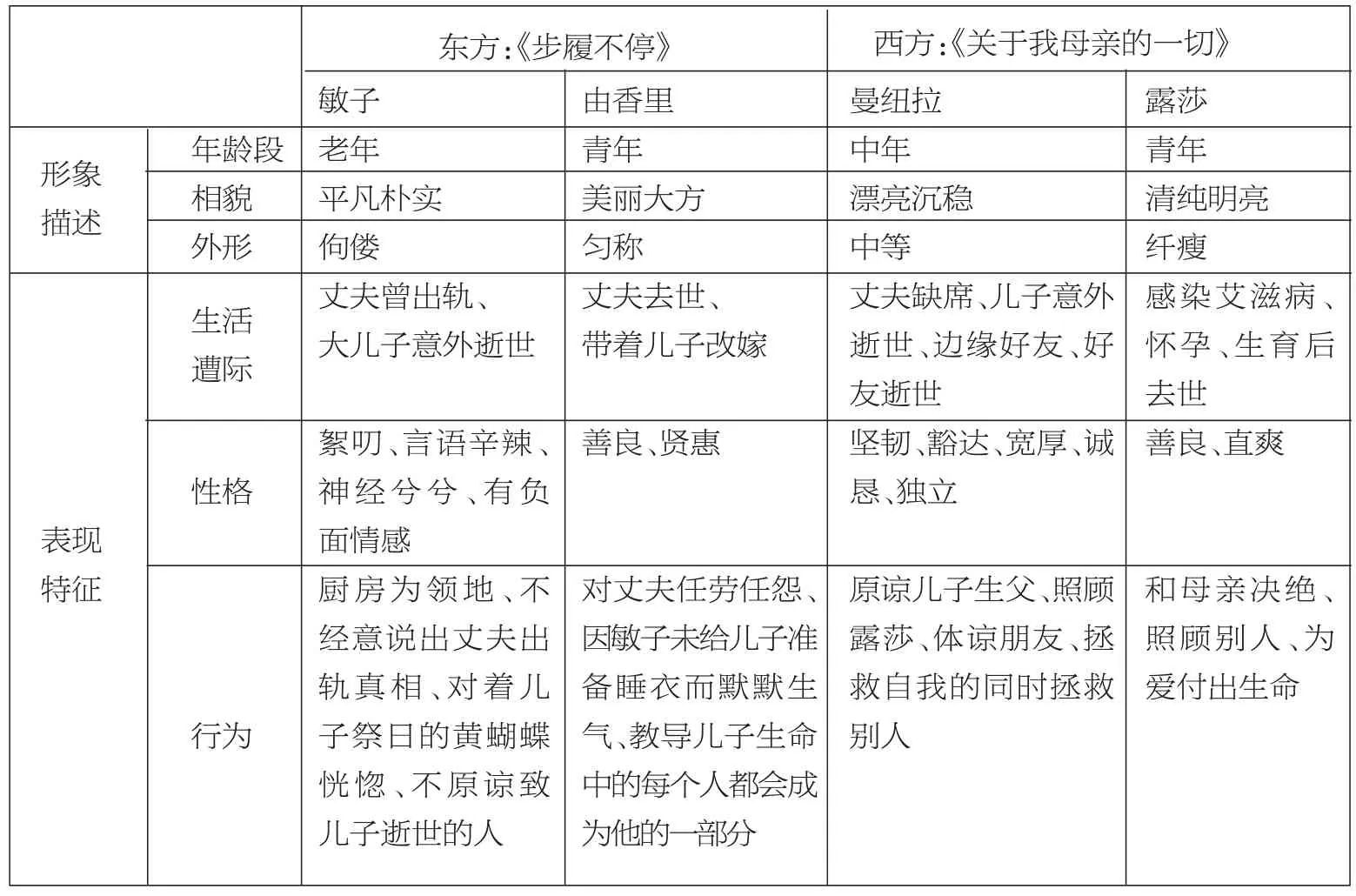

本文将东方电影《步履不停》与西方电影《关于我母亲的一切》作为切入点,通过母亲的形象描述、表现特征与文化内涵三个方面对比东西方银幕的审美特征,从而理解影像对形象塑造的提示作用与文化价值。

一、东西方文化与母亲形象差异化

(一)形象描述:身体外形特征

东西方对女性审美价值受到文化的影响,对“女性美”的理解不同,导致母亲形象在银幕上塑造独具有国别式的定位,本节从东西方银幕分别入手探讨塑造母亲形象“美”的方式。

1.东方银幕:传统道德观念对外形美的消解

在东方银幕下,“女人的故事”是女性最主要的展现价值,而非“女性美”在银幕上的价值。这种实用主义的审美观导致女人的故事以戏为主,而影为辅,契合了东方电影重内容而轻形式的特点。故母亲形象所体现出的传统优秀美德,如坚韧、内敛、贤惠、奉献、善良和宽厚等品质比外形的呈现更能激起电影创作者和观众在审美上的兴趣。这种银幕美学决定了母亲塑造在外形美上进行了消解,更多的展现具有美德的母亲形象。

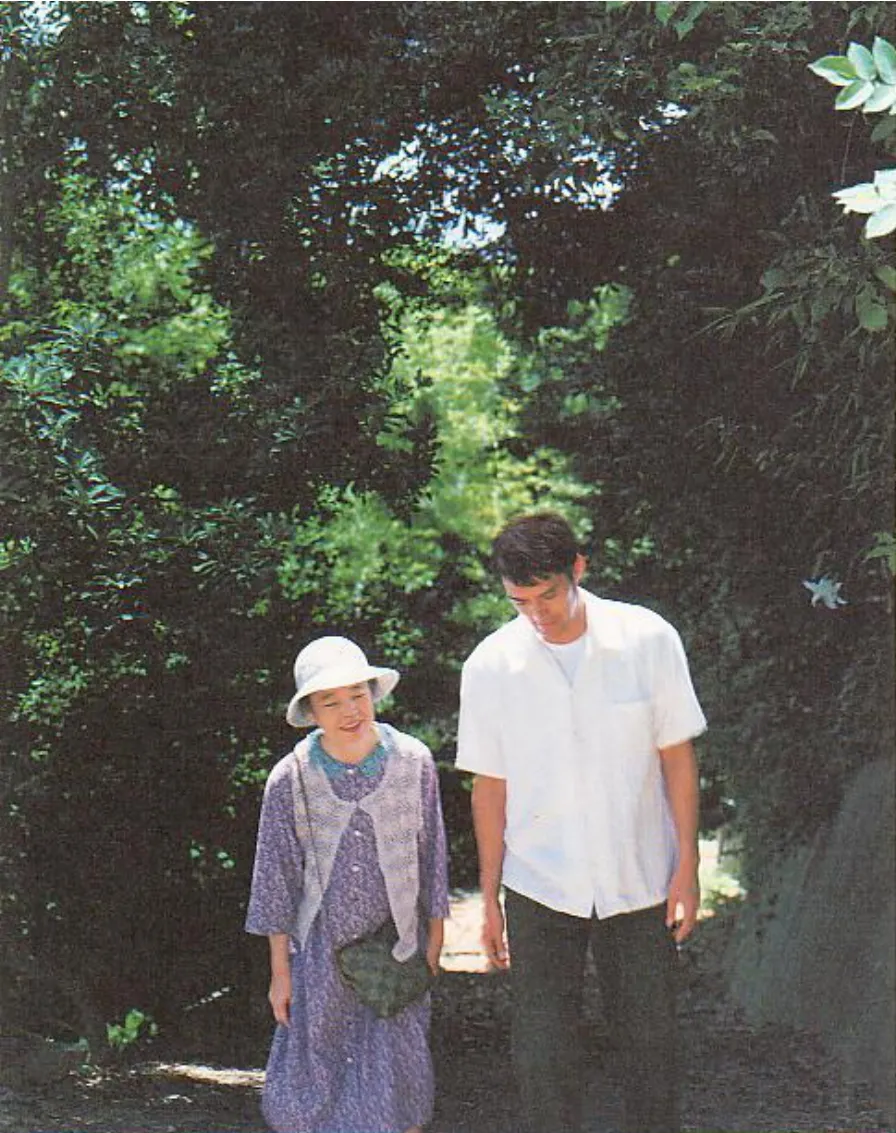

东方文化对母亲有着独特的审美规范体系,“人不可貌相”要求从内在来决定道德品质,但传统伦理规范要求母亲不得违背“三从四德”下的女性美。这便决定了东方银幕淡化甚至消解“外在美”的同时强调“内在美”。一般银幕塑造母亲常常以一种方式来消解“外在美”,选择形象较为朴实大众的女演员。在《步履不停》中,扮演母亲敏子的演员树木林希便是典型东方老太太的长相,不美丽不时尚一头白发一脸坚韧佝偻着背,甚至还有一只眼睛出现了问题,这种形象描述让观众更多的关注其性格内在。这种朴素银幕法体现了东方文化将母亲的外在美放在内在美的对立面,外在美被传统观念而消解。

《步履不停》《关于我母亲的一切》形象描述和表现特征的对比

2.西方银幕:欲望化的外形塑造表达

在西方文化下,以好莱坞电影为代表的影片更加注重对女性“外形美”的表现,女性常常作为欲望投射的符号被男性所主宰,感官愉悦是银幕“女性美”的重要元素。女性形象更具女性的性别特征,其身体部位在镜头下被重点展现。常常提起西方女性,一种偏见就是美貌会影响人物的塑造,使得女性一开始便被作为被窥探的弱者出现来强行迎合男性的眼球。这样会极大程度的助长女性对男性的依附,同时电影也添了媚俗与曲意迎合的意味,女性会被更多的作为欲望的客体形态而扭曲出现,遮蔽了其在银幕中的身份与意识。

母亲这一女性形象也不例外,母亲在外形美的体现下,一定程度对“母亲”进行了身份的遮蔽,但这并不代表着观众忽略对形象的理解。提到美貌的外形,并不意味着观众要以窥探的眼光而忽视或放大母性的伟大,要允许多种不同的母亲形象的出现才能丰富母亲的银幕话语权。《关于我母亲的一切》里的母亲曼纽拉的形象也足够美貌,但美貌下其坚毅的特质更衬托出她的伟大。修女罗莎也是足够美丽的,正是为此才吸引到罗拉的喜爱,但美貌也未掩盖她的勇敢和对别人、家人以及未出世的孩子的爱。外形美为母亲形象的塑造更添其多样性,不必过于抗拒外在美,与此同时也不忽略内在美的体现,才能真正在银幕上创作出“似而不同”的母亲。

(二)表现特征:生活遭遇与性格行为特点

东西方文化下银幕对母亲形象的展示各有侧重点,东方更愿意表现在生活困境下的忙碌状态,母亲所面临的多是家庭中不为子女所知的压力,性格多表现为平凡、朴实、内敛、忍耐、具有微弱却坚强的生命力;西方则注重表现绝境下的母亲所表现出的豁达与宽厚,更关注在此过程中母亲的自我和解与个人生命体验的书写,性格更乐观、顽强、独立,行为也更具侵略性与外向性。但抛去东西方文化差异、不同生活遭遇与性格行为特点最后均殊途同归——母亲所倾注的爱是相同的,爱是母性最大的表现特征。

《步履不停》中的母亲敏子是一名家庭主妇,生活中最大的波折便是大儿子的逝去,她可以轻描淡写的说出曾经发现丈夫外遇,但她面对儿子祭日时飞来的一只黄色的蝴蝶却恍惚拗动,她将生活中的艰难藏在漫长的岁月里,但她无法消解对儿子的想念与爱。她将负面情感藏在絮叨且神经兮兮的辛辣言语之下,让观众看到了走过婚姻危机、丧子之痛的她将厨房作为自己的据点平静地炸天妇罗。

《关于我母亲的一切》中的曼纽拉是一个单亲妈妈,她从未抱怨过独自抚养孩子的艰难,并鼓励儿子去做喜欢的事情,她的人生困境不仅是儿子的逝去,还有朋友露莎的死去与丈夫罗拉的将要死去。三重绝境没有压倒她,她仍以人间至阴至柔的力量去承担一切,在拯救自己的同时也拯救了他人。更注重描绘在此过程中曼纽拉的生命体验,体现她顽强且独立的性格,她所做的一切不仅出于找寻儿子的父亲,在这其中更多的是她对朋友与丈夫的包容与友爱。表现出母亲与母爱的伟大,用爱宽恕一切并在如此绝境中坚强、乐观、纯粹的活着。

(三)文化内涵:男性与女性视角凝视

视角是有性别的,女性在银幕塑造伊始处于男性视角的窥视之下,“被观看”使女性处于被动的位置。母亲形象的审美特征也是根据男性的主观审美体系被打造的,男性导演常常借助对‘女性美’的塑造来实现父权的欲望与精神要求,母亲作为被描述的主体而无自我陈述的权利。

随着女权主义的盛行,女性导演学会了“自述”,开始进行女性视角下母亲话语的自我书写。与男性视角相比,性别歧视、无性别表达与欲望客体展现被抛弃,用女性独特话语进行审美重构。男性导演如佩德罗·阿莫多瓦也从女性视角出发,真正关注女性作为个体的生命体验与生存需求。母亲不再必须以完美理想的状态出现,而是刻画其性格与心理,从而实现“母亲”到“人”的转化,母亲的生存状态、面临的生活遭际与命运被更多的描述。

男性视角到女性视角的转化,使母亲形象在银幕上的审美特征摆脱了程式化、传统化的“女性美”观念,母亲完成了自我审美的塑造,不再作为“被看”的对象,而是客观塑造自我。东方银幕不再拘泥于消解“外形美”,内在的品质与外在的美丽相得益彰;西方银幕也不再将母亲的女性特征过度夸大,美貌下其坚毅的特质更衬托出形象的伟大。将对母亲的审美特征置于女性视角之中,才能真正表达母亲的个体,自觉成为“看”主体推动故事的发展变化。

二、对银幕母亲形象塑造的整体思考

在光影流转之下,随着女性在电影话语中的丰富,母亲作为女性代表性的个体也备受电影创作者的青睐,母亲也具有了言说自身的权利,母亲形象从一开始不具备言说权利的他者到如今自我独立意识的呈现,母亲叙事群的构建使得母亲的存在、处境和自觉意识不再受到忽视。东西方不同文化却共同向世界描绘了母亲形象,为电影的发展、女性主义的崛起、母亲自我的发现均起了推动作用。在此背景下,母亲形象的塑造趋势值得被概括,母亲形象在银幕上的展现也应被思考。

(一)银幕母亲形象的塑造趋势

1.文化融合与女性视角导致母亲形象多元化:东西方母亲的塑造各有其文化烙印的痕迹,如东方文化的内敛造就母亲形象的忍耐品质;西方文化的自由张扬出母亲形象的自主顽强。随着文化的交流与融合,西方的女性主义思潮为东方所学习,东方的独具民族性吸引西方导演的目光,各个文化下不同国别的母亲形象的出现更为银幕增添了新的类型。例如美国电影中不断出现的东方母亲女性形象、移民电影中的东方母亲形象等均丰富了银幕上母亲的呈现。无论是男性还是女性导演,均开始从女性的视角出发进行女性话语的叙事与书写,这实现了视角的转化,母亲不再仅作为被观看的客体而存在,母亲这一叙事群也拥有了言说自身的权利,这种女性视点的回归无疑对父权话语进行了颠覆,消解了男权中心意识的绝对权威,必将丰富母亲这一形象的内涵。

2.女性时代特点引领母亲形象的转变:如今时代女性的主流话语是自我权利的争取,这个特点使得观众改变了对女性形象的审美特征,直接影响到母亲形象的塑造趋势。母亲将会更加贴合时代特点,符合观众对母亲形象的审美期待。在家庭内外,母亲都掌握更多的话语权,把握命运的自主权,赢得尊重与理解。除却追求事业、经济地位、政治权利的独立母亲以外,新“贤妻良母”也用自身的能力获得家庭成员的尊重与理解。这类母亲形象不止照顾家庭成员的生活起居,她们是平凡且真实的母亲,在思想意识与价值观念上均有自我理解与认识,不再退居父权家庭教育之后,而是与子女共同成长并成为其倾诉对象,获得家庭的尊重与认可。

3.边缘文化催生与众不同的泛母亲形象:边缘文化是相对于主流文化而言的,边缘人物的特征便是离观众日常生活所得以接触的人物有较大的差别,但总归边缘人物也属于“人”的范畴,塑造边缘人物时边缘情境的描述更易打动观众。如佩德罗·阿莫多瓦就常常将电影瞄准边缘人物的生活,同性恋、异装癖、变性人都是他所描述的对象。泛母亲形象是指除明确的对孩子实现了生养功能的母亲,例如如奶奶、婆婆等在某种伦理意义上具有“母性”特质的长辈;亦或是承担了养育责任的其他女性,仅在心理上担任母亲这一角色;又或是仅经历了生育的代孕母亲等。泛母亲形象也更易引申出更为复杂的关系,如跨国母亲下的中西文化冲突、继母的无血缘关系、婆媳大战到婆媳融洽、单亲母亲面临的父亲的缺席。边缘文化与泛母亲形象的结合,必将更加的丰富银幕下的母亲形象。

(二)对银幕母亲形象塑造的思考

李少红导演说:“作品中的女性意识不在于描写的对象是不是女人,它应该指创作者看待事物的思维方法和视角是女性的”。母亲形象的多元发展背后,也应看到问题的出现。性别总归会影响男女创作者对塑造母亲形象的方式。男性导演总是无法经历母亲所独有的生理和心理体验,他只能努力根据自身理解从母亲角度出发展现人物行为与动机。而女性导演因性别优势从一开始便更为接近母性真实,能更为客观的看待母亲的生存处境与生活需求。

除却男性导演不自觉的性别意识将母亲作为观看的客体,女性导演也不自觉的抹去性别,用传统的叙事方式去展现母亲,并没有真正表达女性意识;或女性视角仅意味着描绘母亲,未站在母亲立场,母亲无法推动故事而是被社会历史环境与事件推着走,无法做出个人自主选择。而女性自身更应接受“女性”这一性别特质才能达到透彻的自我认识,不应把“男性”完全置于“女性”的对立面,而应脱离“男性”的同时成为自己。

值得高兴的是,越来越多的男性与女性导演都在试图来描绘母亲这一形象。虽不自觉的性别立场会导致塑造的母亲形象趋于单一,按照自我观念和标准创作母亲。但从母亲作为切入点,已经有利于母亲成为可见的形象,其心理状态与生活境遇为大众所关注。有利于观众摆脱传统思维的禁锢,扩大视界,去了解、谅解每个人所不尽了解的母亲,诱人去发现母亲所隐藏的爱与柔情。希望通过电影银幕我们将可以看到更多的“母亲”。

[1]赵静:《中国当代女导演十人访谈录》.山东:山东画报出版社,2010年7月版:43.