高频电针加穴位埋线治疗面肌痉挛的临床观察

2018-05-26夏粉仙孙小英徐百兴李晶晶

夏粉仙,孙小英,徐百兴,李晶晶

面肌痉挛(hemifacial spasm, HFS)是针灸科常见病。患者可因劳累、精神紧张及自主运动等导致病情加重,严重时可呈持续痉挛状态,对患者的生活、工作和学习造成不良影响。药物治疗初期疗效尚可,远期疗效不确定,不良反应较多。手术治疗患者接受难度大,存在风险。电针或者穴位埋线治疗 HFS,成本低,无手术创伤,是患者接受度较高的治疗方法。现有研究表明,针灸在一定程度上可减轻患者病情,提高患者的生活质量,有重要的临床和经济意义。

本研究运用高频电针配合穴位埋线综合治疗 HFS,并与口服卡马西平相比较,观察治疗后的临床疗效和面部电生理情况,同时设有治疗后的随访观察,为针灸治疗HFS提供新的思路以及客观评价证据。

经伦理委员会讨论,认为本研究项目所涉及的研究内容、范围和研究方法符合《赫尔辛基宣言》的医学伦理相关要求,同意开展研究。

1 临床资料

1.1 一般资料

选取2015年12月至2017年2月,杭州富阳中医院针灸科门诊HFS患者100例,按随机数字表法,分为治疗组和对照组。其中治疗组收治50例,脱落和剔除3例,纳入统计 47例,男 22例,女 25例;平均年龄(44±14)岁;Cohen Albert分级,2级 15例,3级 21例,4级11例。对照组收治50例,脱落和剔除5例,纳入统计 45例,男 23例,女 22例;平均年龄(44±15)岁;Cohen Albert分级,2级13例,3级25例,4级7例。两组患者在性别、年龄、Cohen Albert分级方面比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准

参照人民卫生出版社全国高等学校八年制临床医学专业卫生部规划教材《神经病学》[1]中关于 HFS的诊断标准。临床表现为阵发性、快速不规则的面肌抽动,多限于一侧,两侧受累较少;起病从眼轮匝肌的轻微抽动开始,逐渐向口角、整个面肌扩展,重者眼轮匝肌抽动致使睁眼困难;每次抽动数秒至数分钟;精神紧张、疲劳和自主运动时加重,睡眠时消失,不伴疼痛;神经系统检查除面肌阵发性抽动外,无其他阳性体征。面部电生理检查,其中肌电检查(electromygraphy,EMG)显示肌纤维震颤波和肌束震颤波等高频自发电位;刺激面神经后患侧面肌可出现异常肌反应(abnormal muscle response, AMR),潜伏期一般为10 ms。

1.3 纳入标准

①符合HFS诊断标准,且存在AMR;②年龄在20~70岁;③男女不限;④自愿签署知情同意书者。

1.4 排除标准

①周围性面瘫、三叉神经痛、Meige综合征、癫痫、癔病以及各类颅内病变等引发的继发性HFS;②行头颅CT、MRI检查有占位性病变者;③有严重的心脑血管、肝、肾及恶性肿瘤等疾病者;④哺乳或妊娠期妇女、精神病患者;⑤对已知药物存在过敏者及过敏体质者。

1.5 剔除标准

①纳入后发现不符合纳入标准者;②治疗过程中不服药或无任何记录者;③自行使用其他影响本研究疗效判断的药物。

1.6 脱落标准

①出现不良反应,不宜继续者;②自行退出或失访者;③资料不全影响疗效判断者。

2 治疗方法

2.1 治疗组

采用电针加埋线治疗。取四白、颧髎、太阳、攒竹、颊车、承浆、合谷、太冲。选择四白-颧髎、太阳-攒竹、颊车-承浆3对穴位为主穴进行电针治疗,选连续波,强度5~30 mA,频率40 Hz,留针30 min;合谷、太冲为辅穴同时静留针。隔日电针1次,10次为1个疗程,共治疗3个疗程,疗程间隔4 d。在每个疗程最后1次电针后,在上述6个主穴中根据HFS情况选择4个穴位,用0号羊肠线进行埋线。

2.2 对照组

口服卡马西平(宜昌人福医药有限公司,国药准字H42022117),每次100 mg,每日3次,连续服用,共72 d。

3 治疗效果

3.1 观察指标

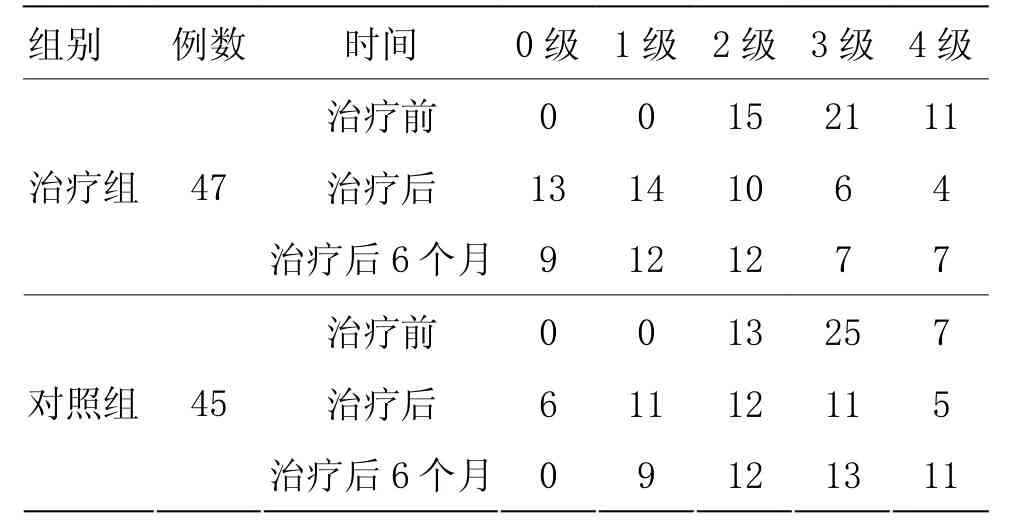

观察治疗前后、治疗后6个月患者Cohen Albert面肌痉挛强度分级[2]和面部电生理情况。Cohen Albert面肌痉挛强度分级为4级,详见表1。面部电生理指标包括EMG和AMR。EMG统一采用同芯电极插入眼轮匝肌监测阵发性高频电位;AMR则刺激面神经颞支,记录颏肌电位变化,波宽 0.2 ms,频率1 Hz,强度5~20 mA,分析时程50 ms。

表1 Cohen Albert HFS强度分级标准

3.2 统计学方法

采用SPSS17.0统计软件进行分析。计量资料不符合正态分布,采用秩和检验;计数资料采用卡方检验;有序分类等级资料,同样采用秩和检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

3.3 治疗结果

3.3.1 两组治疗前后Cohen Albert HFS强度分级比较

两组治疗前Cohen Albert HFS强度分级经两个独立样本秩和检验,Z=﹣1.46,P=0.144,差异无统计学意义,具有可比性。两组治疗后经两个独立样本秩和检验,Z=﹣2.01,P=0.045,差异有统计学意义,且治疗组秩均值为 41.17,低于对照组的秩均值 52.07,痉挛级别总体更低。6个月后随访,两组经两个独立样本秩和检验,Z=﹣2.84,P=0.000,差异有统计学意义,治疗组秩均值为 38.96,低于对照组的秩均值 54.38,痉挛级别总体依然更低。详见表2。

表2 两组治疗前后Cohen Albert HFS强度分级比较 (例)

3.3.2 两组治疗前后ARM阴性率比较

治疗前治疗组和对照组均无ARM阴性患者。治疗后治疗组阴性患者28例,阴性率为59.6%,对照组阴性患者 14例,阴性率为 31.1%,治疗组较高,经 Pearson χ2检验,χ2=3.913,P=0.048,差异有统计学意义。6个月后随访,治疗组阴性患者21例,阴性率为44.7%,对照组阴性患者10例,阴性率为22.2%,治疗组依然较高,经 Pearson χ2检验,χ2=5.190,P=0.023,差异有统计学意义。详见表3。

表3 两组治疗前后ARM阴性率比较 (例)

4 讨论

现代医学认为 HFS的发病原因复杂,尚存在一定争论,但一般认为患者面神经会存在脱髓鞘的病理改变,使得面神经核内产生异常电兴奋灶。而导致面神经脱髓鞘改变的可能是血管因素,如小脑前下动脉及其分支、小脑后下动脉或小脑上动脉的压迫[3]。因此,微血管减压术(microvascular decompression, MVD)在过去30年逐渐成为外科治疗HFS的首选。

但Kureshi SA等[4]对MVD术后复发患者行桥小脑角区(cerebellopontine angle, CPA)再探查,发现血管衬垫物无移位,同时很少有新压迫或其他刺激因素,说明除血管压迫外仍有其他致病因素。

另外,由于MVD需开颅进行,许多患者并不将其作为第一治疗方案。相对手术治疗,药物如卡马西平,A型肉毒毒素注射或其他替代疗法更易让患者接受。

HSF常用的药物包括卡马西平、丙戊酸钠、巴氯芬等。根据报道60%的患者,尤其是初发患者这些药物疗效确切,但痉挛症状的缓解只是暂时的,且病程进展无法得到控制,长期用药会有较多不良反应[5],特别是高龄患者,易出现无力、眩晕、共济失调等异常表现[6]。

A型肉毒素局部注射在某些地区作为HSF对症处理的首选方法,经过潜伏期2~5 d后有70%~90%的有效率[7]。Jost WH等[8]回顾20年A型肉毒毒素用于面肌痉挛治疗的文献后发现,虽然 75%以上的患者治疗后痉挛症状显著改善,但存在发生率较低的眼干、睑下垂、复视、流泪等不良反应,且需定期反复注射才能维持疗效。

HFS属中医学“筋急”“筋惕肉瞤”范畴,病因在内常归于气血亏虚,外因则咎于风邪侵袭,内外相引始生“胞轮振跳”[9]。从现有临床研究报道看,针灸治疗对HFS有明确疗效[10]。治疗时可用的刺灸方法有齐刺、扬刺、缪刺、毛刺和巨刺,也可见火针、头皮针、穴位割敷等治疗HFS的临床报道[11-16]。

有研究通过分析大量临床报道文献,发现合谷、太冲、地仓、四白依次为使用频次最高的4个穴位,并总结治疗HFS取穴符合善用“四关穴”、阳明经腧穴为主、局部取穴、辅以头部腧穴的规律[17]。

笔者在临床治疗时,局部取穴常以足阳明胃经四白、地仓、颊车,手太阳小肠经的颧髎,足太阳膀胱经的攒竹,足少阳胆经的阳白、瞳子髎,手少阳三焦经的丝竹空、翳风,任脉的承浆,经外奇穴太阳等为主,其中四白-颧髎、太阳-攒竹、颊车-承浆常配对用于电针,远端配合手阳明大肠经的合谷和足厥阴肝经的太冲及足太阴脾经的三阴交,以疏风通络、调节气血。

本研究采用的电针和穴位埋线治疗在临床上的单独应用也较为常见[18],但高频电针加穴位埋线治疗未见类似文献。治疗组不论从Cohen Albert HFS分级,还是 ARM的阴性率,均较口服卡马西平的对照组有更理想的结果。并且在治疗过程中没有出现不良反应,相对于手术患者接受度高。同时,在治疗后6个月的随访表明,电针加穴位埋线治疗在疗效上有持续性。但也可以看到部分患者痉挛症状和ARM出现反弹。ARM指在患侧面神经某一分支进行电刺激,在另一分支可记录到的迟发肌电反应,被认为是 HFS的特异性电生理表现[19]。本研究采用ARM作为观察指标,是想从面部电生理的角度,客观了解电针加穴位埋线治疗对人体的影响。在治疗机制上,高频电针可能抑制了神经的兴奋性,而穴位埋线使得这种抑制得以维持较长的时间,让神经在脱髓鞘的恢复中有一定的时间窗口,为了更进一步地了解该治疗方法对 HFS的作用,未来可以延长随访的观察期,增加对神经脱髓鞘的可逆性的研究。或者借助三维时间飞跃血管成像(three dimensiontime of flight magnetic resonance angiography,3D-TOF-MRA)观察血管压迫情况[20],从多角度评价高频电针加穴位埋线治疗HFS的机制和效果。同时,在治疗过程中笔者观察到早期对患者进行针灸方法的干预,有利于预后,在未来的研究中最佳的干预时间点和痉挛级别可以作为另一个研究方向。

[1] 吴江,贾建平,崔丽英,等.神经病学[M].北京:人民卫生出版社,2005:120.

[2] Cohen Albert. Estimation of efficacy to hemifacial spasm[J].J Neurosury, 1963,54(2):441.

[3] 齐洪武,王政刚.面肌痉挛病因及治疗的研究进展[J].神经疾病与精神卫生,2008,8(5):399-402.

[4] Kureshi SA, Wilkins RH. Posterior fossa reexploration for persistent or recurrent trigeminal neuralgia or hemifacial spasm: surgical findings and therapeutic implications[J].Neurosurgery, 1998,43(5):1111-1117.

[5] Boghen DR, Lesser RL. Blepharospasm and hemifacial spasm[J].Curr Treat Options Neurol, 2000,2(5): 393-400.

[6] Bihari K. Safety, effectiveness, and duration of effect of BOTOX after switching from Dysport for blepharospasm,cervical dystonia, and hemifacial spasm dystonia, and hemifacial spasm[J].Curr Med Res Opin, 2005,21(3):433-438.

[7] Barbosa ER, Takada LT, Gonçalves LR,et al. Botulinum toxin type A in the treatment of hemifacial spasm: an 11-year experience[J].Arq Neuropsiquiatr, 2010,68(4):502-505.

[8] Jost WH, Kohl A. Botulinum toxin: evidence-based medicine criteria in blepharospasm and hemifacial spasm[J].J Neurol, 2001,248(Suppl 1):2l-24.

[9] 张蓓蓓,丁砚兵.面肌痉挛的中医病因病机与治疗现状分析[J].湖北中医杂志,2017,39(3):58-61.

[10] 卢建兰,张芸.针灸治疗面肌痉挛的临床研究进展[J].按摩与康复医学,2015,6(20):38-40.

[11] 方向东,蔡信诚,唐春林,等.头皮针治疗面肌痉挛 33例疗效观察[J].上海针灸杂志,2007,26(1):24-25.

[12] 孙钰,张文.齐刺、扬刺治疗面肌痉挛疗效观察[J].上海针灸杂志,2015,34(3):205-207.

[13] 龚丹,郑建刚.缪刺法配双侧合谷、太冲治疗面肌痉挛疗效观察[J].上海针灸杂志,2015,34(2):165.

[14] 刘蓉.毛刺加巨刺治疗面肌痉挛35例[J].上海针灸杂志,2010,29(2):73.

[15] 江晓霁.火针治疗面肌痉挛疗效观察[J].中国针灸,2007,27(7):509-510.

[16] 王玲,王洪岐,王强,等.穴位割敷配定痉汤治疗眼面肌痉挛265例[J].北京中医药大学学报,2001,24(5):75-76.

[17] 张春萍,张议文,谭奇纹.针灸治疗面肌痉挛的取穴规律探析[J].针灸临床杂志,2016,32(3):64-66.

[18] 王海丰,崔庆杰,马桂书.穴位埋线治疗偏侧面肌痉挛疗效观察[J].上海针灸杂志,2010,29(11):706-707.

[19] 沈萍,庄战强,吴元波.异常肌反应检测对面肌痉挛诊断及鉴别诊断的意义[J].中国神经免疫学和神经病学杂志,2016,23(2):109-112.

[20] 蒋玮丽,彭红芬,张东友.3.0T磁共振 3D-FIESTA及3D-TOF-MRA对血管压迫性面肌痉挛的诊断价值[J].中国医疗设备,2015,30(12):73-75.