由王铎临帖观看其书法创作

2018-05-19陈宁

陈 宁

五百年来无此君。

在王铎(1593—1652)流传下来的作品中,临摹作品约占到其全部作品的三分之一。这相对于诸多古代书家流传下来的临作相比,简直是不可思议的。在王铎的日常生活中,读书与临帖是其重要的消遣与志趣所在。沙孟海《近三百年书学》曰:“(王铎)一生吃着‘二王’法帖,天分又高,功力又深,结果居然能得其正传,矫正赵孟 、董其昌的末流之失,在于明季,可说是书学界的‘中兴之主’。”

王铎临帖的作品涉及许多可以探讨的话题,其中已为多位专家学者所关注。笔者在收集王铎的文献资料中,初步统计出王铎较为可靠的临摹作品295帖,涉及书家93人,计临摹715次。而临“二王”的作品又占到他临作相当大的比例。有趣的是,他竟然在许多临“二王”的帖后跋“拟吾家逸少帖”“拟吾家献之帖”。而实际王铎跟“二王”家族无任何关系,他只是想标榜自己取法正宗,作品流传有绪。那么,王铎真实的目的和意义仅仅是为了标榜自己的取法吗?现将在已有的研究成果基础上,提出对王铎“一日临帖,一日应请索”书学观的辩证思考及其意义所在。

王铎一生勤于并热衷于临摹,而传世临作数量之多、取法范围之广,令人非常惊叹。而在王铎临摹中出现大量的杂糅与破体、脱字、漏字现象,其目的和意义又何在?究竟是什么原因造成的?王铎常常将范本放大并随意地改动临摹,这种现象与其创作有何关联?

王铎自称其审美追求很保守,并毕生力追晋人阴柔的情致和韵味,正如其宣言式的自白:“予书独宗羲献。”特别值得一提的是,王铎认定“二王”是其王氏家族的先祖,并引以为豪,故常在其所临王书作品上标明“临吾家逸少帖”与“吾家献之”。所以,他在“二王”法帖上更是投入了极大的心血和精力,以求得到其所谓先祖古典主义的“中和美”。他认为“书未宗晋,终入野道”,并再三申明:“余从事此道数十年,皆本古人,不敢妄为。”又说:“吾书学之四十年,颇有所从来。”而其又谓当时流行的书风:“书法贵得古人结构。近观学书者,动辄时流。古难今易,古深奥奇变,今嫩弱俗稚,易学故也。”而崇古的对立面是趋今,崇古抑今是贯穿王铎临摹中的主旨。他反复强调古与今之间的鸿沟,重新确立“古”之权威性。

但是,从王铎创作的书法作品却可以明显地看到,王铎的崇古誓言却与其真实书风大相径庭,充满了矛盾,与自身的精神、情感世界对立着。王铎笔下的行草书之唐宋风范远较魏晋风韵为多,其中米芾之影响尤深;即便是楷书,钟繇或柳公权的影子也远比“二王”更明显,张旭、怀素跳跃奔放的线条对其影响也十分明显。清人梁巘《评书帖》云:“王铎书得执笔法,学米南宫苍老劲健,全以力胜,然体格近怪,只为名家。”就书艺本身来说,王铎真正崇拜的是米芾。他认为真正得“二王”精髓的是米芾。在《王铎拟米芾体》里,王铎书:“海岳根据二王,顿挫变化自成一家,宋一代独迈者,世鲜能知本乎晋也。”在《吴江舟中诗卷》题跋:“米芾书本羲、献,纵横飘忽,飞仙哉!学得《兰亭》法,不规规摹拟,予为焚香寝卧其下。”王铎对米芾已经到了顶礼膜拜的地步。他在米芾的书法上发现了与自己理解相同的“二王”风范,找到了直达“二王”堂奥的度人金针——“不规规摹拟”这句五字箴言。然而王铎所提倡的崇古观并非形学。他一再强调,“仿古不尽拟其形似也”。形成其这一观念的原因,包含两个方面:一方面是“不规规摹拟”,是王铎在内府观看到了大量米芾真迹后所感悟到的书法如何临摹的真谛。如何依法“二王”,他从米芾的学习创作实践中找到了一把开启心智的钥匙。不仅要学“二王”的用笔、形体结构,更重要的是继承其如何在传统基础上开宗立派的创造精神。因为,刻帖与墨迹之间差距太大,故不必亦步亦趋。在王铎之前,刻帖已经很是泛滥,且失真走样严重,不堪入目。然其宣扬“崇古”“拟古”,从其临摹的作品来看,是有着明确的现实诉求,他所针砭的是以董其昌为代表并为追随目标的“近派”“时流”;另一方面,王铎一味强调崇古与拟古,终极目的还是为了变化。王铎虽然对当时流行书风大为反驳,但其仍无法摆脱其时代环境。

明中叶以后,是中国文化发展史上的重要时期。从哲学到文学艺术领域,出现起了思想解放、张扬性灵表现、反对复古的思潮。一大批艺术家重个性,重独创,重主体性情的抒发。李贽的“童心”说,汤显祖的“唯情”说,公安派的“性灵”说,董其昌在艺术上主张“真率”“平淡”,徐渭则强调“出于己”的“独创”“天成”。所有这些美学主张和理论,都贯穿着艺术革新的精神和自由独创的思想,表达着对复古主义文学主张和美学观念的猛烈批判。这股思想变革的潮流,必然带来书法史上的重大变革。在明末,张瑞图、倪元璐、黄道周、王铎等书家的书法作品中,便能看到思想自由、个性解放的洗礼对他们书法艺术语言及审美观念的影响。王铎尤其是这股变革潮流中张扬个性、高标时代精神的重要代表之一。

源于晚明时期的书法临摹方式,是与晚明个性解放的文化思潮密切相关的一种临摹方式,白谦慎先生称之为“臆造性临书”。白先生说:“晚明时期的临书中,不仅有古代的法帖经典和‘临’书人之间的对话,还有临书人通过恣意改造、肢解、拼凑、假托经典所造成的‘文字游戏’,操纵着与观书人游戏的主动权。在看似漫不经心、潇洒的‘临书’中,出人意料的花样层出不穷。”其中,董其昌所谓的临“不过是借题发挥而已”,王铎的临摹则经常“割取数帖,拼凑成新的、难以卒读的‘文本’”。无论是董其昌把楷书范本“临”成草书,还是王铎任意割切、拼凑法帖,他们的游戏都有一个共同的特点,既取自经典又调侃经典。以经典范本为基本依据而随己意变形和改造的临摹方式,类似学习作文时的“改写”。在这一过程中,临摹不再仅仅是学习和继承伟大传统的途径,它还成为创作的手段。换言之,它本身就可以是一种创造。临书不仅是学书的途径,还被作为自我发挥的契机。像这样一种临摹方法,尽管在某些人看来可能不够庄重,却不失为一种从临摹向独立书写过渡的有效方式。

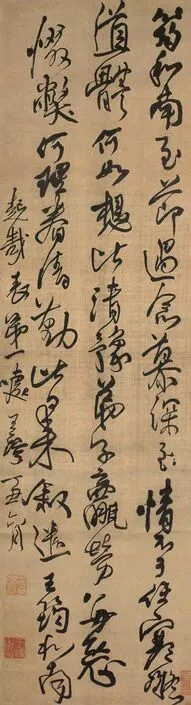

王铎行书轴

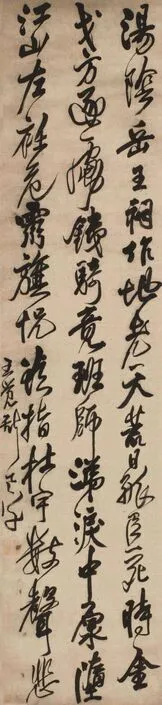

王铎五言律诗轴

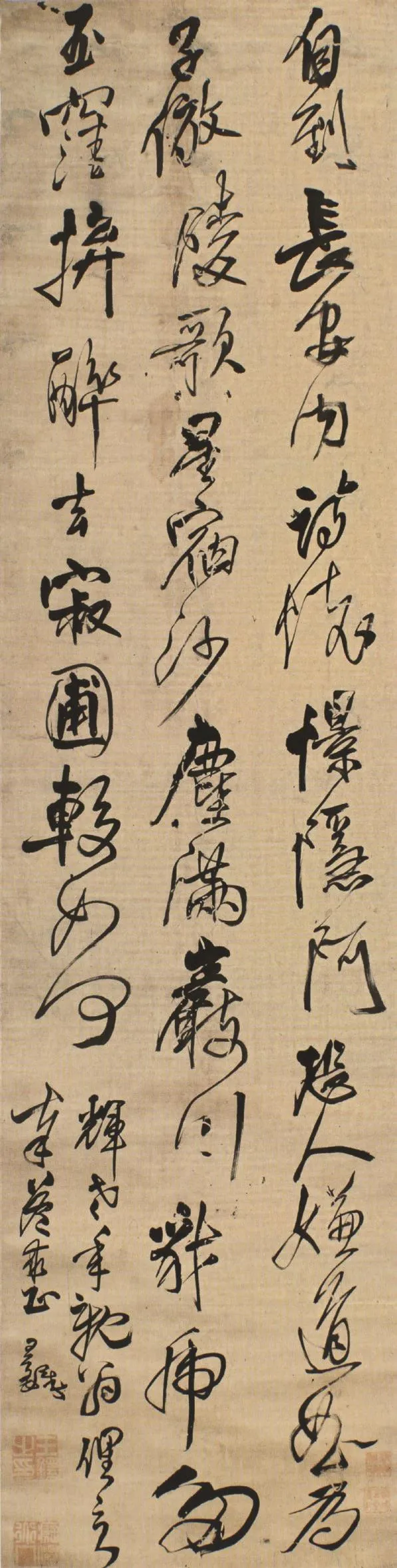

王铎行书诗轴

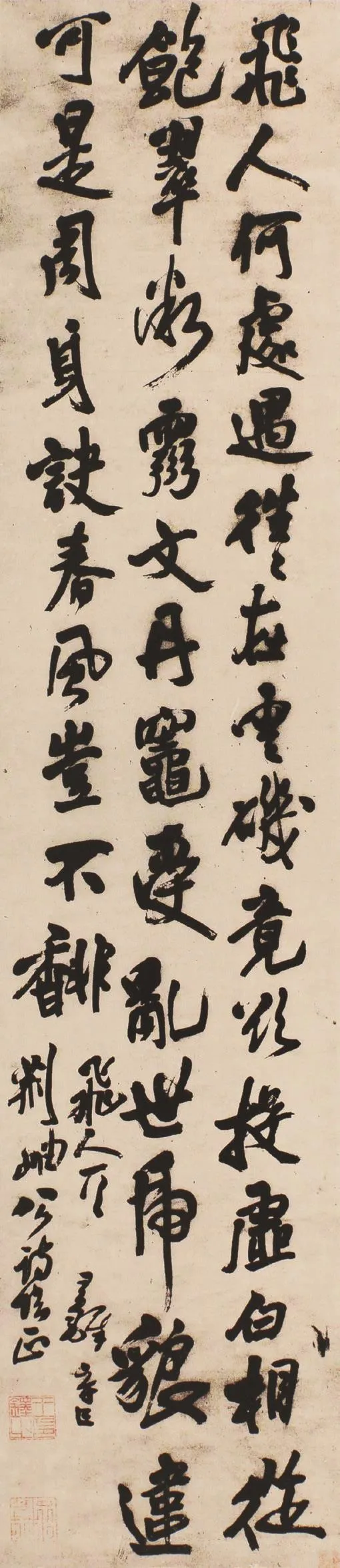

王铎对“二王”以来的书法传统,虽然怀着无比的敬畏与继承并弘扬的初衷。然而,我们审视其传世作品,王铎却是对“二王”进行了颠覆性的实践。王铎变革的意义与价值不是在于对“二王”的继承、弘扬,而是对“二王”的颠覆。“一日临帖,一日应请索”,从这种互为表里矛盾而统一的书学方式,足窥其对书法艺术的呕心和自负。在论及将古代札帖拓展为大草时,其自称:“用张芝、柳、虞草法,拓而为大。”“吾用伯英、柳公权、虞世南数家大草法合为一体。”尽管我们从王铎的作品中无法判断出,其中哪些部分是出自张芝,哪些元素是来自“二王”、虞世南和柳公权,而这些先贤前辈的墨迹中的美学元素,体现在王铎笔下,便是连绵多、整体感强、行与草的变化,犹如音乐中真假声的转换一样,则强化了作品的疏密、聚散的对比节奏。马宗霍语:“明人草书,无不纵而取势者,觉斯则纵而能敛,故不极势而势若不尽,非力有余,未易语此。”王铎书能大小、肥瘦、宽窄、轻重相对比,极力变化。通篇的气势贯畅,惊心动魄,给欣赏者以强烈的视觉冲击力,从整体到单字,都动势十足。“吾书学之四十年,颇有所从来,必有深于爱吾书者。不知者则谓为高闲、张旭、怀素野道,吾不服、不服、不服!”王铎是不甘于“如灯取影,不失毫发”的书奴地位的,他要在“不规规摹拟”中寻找一个自我。这时我们方才明白王铎在临帖时所做的一切,恣意改造、肢解、拼凑、假托经典所造成的“文字游戏”,这一切在创作时,常常有意识地将形式上相关联的诸家法帖进行融合,进而弱化一些特征并同时强化另外一些特征,久而久之,这些特征就逐渐变成王铎个人面目的组成部分其临摹深深影响了王铎的创作,并反馈到其临摹当中去。故我们总能在王铎的作品中看到古人的影子,但又到处是王铎的面貌。这便是王铎“一日临帖,一日应请索”的意义和价值所在。

对于王铎书法艺术的评论,诸多专家学者多有论述。本文不再赘述。汤大民总结过王铎的行草书作和其内涵,指出他的行草书:“无论是手卷还是六尺长条,都是飞腾跳掷,纵横捭阖,大气磅礴,功夫淳深。其以雄强霸悍的笔力、奇诡怪伟的体势和酣畅淋漓的墨彩,表达了大起大落、汹涌激荡的情绪和心境。在他的作品中可以感到狰狞、怪诞、狠鸷、险幻乃至胡乱的粗犷美、阳刚美,感到一种掀天揭地、踏倒古今的欲望,一颗充满焦灼、苦闷、颓唐、狂逸乃至绝望的不安灵魂。他的书法是忽正忽斜、忽雅忽野、大整大乱、既丑且美的多元矛盾统一的审美组合,是乱世之象,末世之征,当哭的长歌,绝哀的欢叫。”总之,王铎的行草书,尤其是狂草,有一种压倒人的可怕力量,令观者心灵震撼,引起近乎“崇高”的特别审美感受。伟大的艺术家不可能满足于逼肖地临仿古人,重要的是能够超越前人。王铎曾说:“我无他望,所期后日史上,好书数行也。”中国书法艺术源远流长,博大精深。苦心钻研,伏案终生却默默无闻者不可胜数。而王铎的“好书数行”竟成为明末清初书坛的一个重要里程碑,在书学领域独树一帜,集表现主义与古典主义书风之大成,泽被了中外书坛的众多后学。启功先生谓:“王侯笔力能扛鼎,五百年来无此君。”王铎无憾矣。