从书法之“艺”到书写之笔

2018-05-19燕凯

燕 凯

“艺”是中国人感通天道、人际、自身的特殊方式。

一“六艺”与书法之“艺”

(一)“艺”字与“六艺”:中国文化之传衍方式

《说文·丮部》释“艺”字为:“埶,种也。从坴、丮,持亟种之。”本义为种植。它的金文写作“”,像一个人跪在地上用双手种植树苗,下面为土,突出种在土地上之意。种植苗木是“艺”字的源初取象,人种下种子,浇水培土,扶持幼苗,修枝剪叶,直至收获果实,种植之“艺”贯穿其中。这样“艺”字深深的与生长联系在一起,而籍以生长的“根苗”与“种子”,又必须“天地人”“三才”都参与其中:天赐予阳光雨露,地提供养分基础,人施以保养呵护。种子在天地人的交流贯通中萌生,在远古人类看来,这不是最神奇的宇宙图景吗?那么,反观人类,其成长也是由稚子到青春,从壮年到老年,不断接受教育,问学于师长,修养于自身。一生伴随着曲折、艰辛、快乐而成长起来。人与植物虽根本不同,但从“艺”字之“象”看来,二者又共通有着培育扶持,经历曲折,顽强生长的意味。

的确,“艺”是中国人感通天道、人际、自身的特有方式。通过种种“艺”事,人回到了生活的本真自足之态。

“艺”显现于文化的样态就是“六艺”之教。

这一传统自古有之。孔子晚年删定《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》,合称“六经”,亦谓之“六艺”。《庄子·天下篇》曰:“《诗》以道志,《书》以道事,《礼》以道行,《易》以道阴阳,《春秋》以道名分。”在此,“六艺”所指是典籍。还有一种说法,称“礼、乐、射、御、书、数”为“六艺”。这在《周礼·地官·保氏》有载:“养国子以道,乃教之六艺:一曰五礼,二曰六乐,三曰五射,四曰五驭,五曰六书,六曰九数。”这里的“艺”重在“技艺”操作,是技能。

作为典籍的“六艺”,故名“六经”。马一浮说:“经者常也,以道言,谓之经。艺犹树艺,以教言,谓之艺。”①马先生所言“树艺”,直指艺字“本象”。“六艺”是用文字经典教人以“道”,阐明义理。但我们要明此道理,必要在行为处事中亲切体证始得。“六经”之“文”终究指向于“行”,落实在“事”。《诗》因情感发,寄于文字,有平仄和韵律。《礼》揖让进退,《乐》节奏铿锵,都是体现在行为上。《易》主阴阳变化,玩索而有得,也须在操作中应验。《书》与《春秋》虽侧重纪事,看似缺乏操作性,但其微言义旨还是教我们体察政治、历史,依然是在“行”中把握事理。

而作为技能的“六艺”则教人在实践中操作、感触,直接就是技艺的传承。比如其中的“御”,指驾驭马车的技术。包括“五御”:“鸣和鸾、逐水曲、过君表、舞交衢、逐禽左。”②在《列子·汤问》中有一则学习御马的故事,描写极为生动:

造父之师曰泰豆氏。造父之始从习御也,执礼甚稗,泰豆三年不告。造父执礼愈谨,乃告之曰:“古诗言:‘良弓之子,必先为箕,良冶之子,必先为裘。’汝先观吾趣。趣如事,然后六辔可持,六马可御。”造父曰:“唯命所从。”泰豆乃立木为途,仅可容足;计步而置。履之而行。趣走往还,无跌失也。造父学子,三日尽其巧。泰豆叹曰:“子何其敏也?得之捷乎!凡所御者,亦如此也。嚷汝之行,得之于足,应之于心。推于御也,齐辑乎辔衔之际,而急缓乎唇吻之和,正度乎胸臆之中,而执节乎掌握之间。内得于中心,而外合于马志,是故能进退履绳而旋曲中规矩,取道致远而气力有余,诚得其术也。得之于衔,应之于辔;得之于辔,应之于手;得之于手,应之于心。则不以目视,不以策驱;心闲体正,六辔不乱,而二十四蹄所投无差;回旋进退,莫不中节。然后舆轮之外可使无余辙,马蹄之外可使无余地;未尝觉山谷之险,原隰之夷,视之一也。吾术穷矣。汝其识之!③

造父御马,可谓通道!他形容驾车时衔、辔、手、心配合无间,从心所欲。这与宋曹论书颇合旨趣,他说:“学书之法,在乎一心,心能转腕,手能转笔。大要执笔欲紧,运笔欲活,手不主运而以腕运,腕虽主运而以心运。”④另有张怀瓘《文字论》所说:“从心者为上,从眼者为下……自非冥心玄照,闭目深视,则识不尽矣。可以心契,非可言宣。”⑤恰似前文“不以目视,不以策驱;心闲体正,六辔不乱……”的注解。可见,“艺”虽有二,道通为一,“书”与“御”正是殊途而同归。

从习书的角度看,书“艺”本就是一种极具操作性的技能,但操作并非流水作业般的简单重复。其关键要使“艺”事根植于生命的“土壤”,令其“活”起来。最初不免要刻意于笔法训练、点画精熟、结构妥帖,这些不过是前期的准备工作,它用来蓄积力量通汇到生命之流中去。“道通为一”不是口头的空谈,而是真实如如的实证体验。到此境地,技艺与道相通,御马与习书相通,是谓通达无碍。

若将两种“六艺”并提,它们都有“礼”和“乐”。作为技能的“礼”“乐”:“所明礼,乃指仪容器数;所名乐,乃指铿锵节奏。”⑥马一浮斥之:“是习礼乐之事,而非明其本原也。”⑦如果失去“道”的旨归,只停滞在技术的层面,自然受到局限。故曰:“德成而上,艺成而下。”比如“书”艺,专指“六书”:象形、指事、会意、形声、转注、假借。要在识字,被称作“小学”。但学“技”“艺”之人,若心有妙悟,操存之际自然感通,则“近乎道”矣!若心通乎道,虽“庖丁”“轮扁”亦是道人;若只为“稻粱谋”,虽精熟“五经”也是俗儒罢了。

进一步说,“六艺”正是中国人问道的方式,生活的方式。西方文明得益于理性精神的发达,开出科学一路。中国人恰在“六艺”中回归生命的“原点”。作为人,上下贯通可以“参赞天地之化育”,推广普化可以修身、齐家而至天下。“艺”有人的参与,种下“种子”,培植“根苗”,随“天地”呼吸,与“阴阳”消长,每一刻都生机勃勃。可以想象,“艺”孕化着中国人的文化情怀,它即是我们回归本来的“通道”。

(二)书法在“六艺”中的安置

从“艺”的文字之象到“六艺”的简要分疏,大略能感受到中国文化以“艺”传道的方式。接下来,我们探讨一下书法在“六艺”中处何位置呢?书法之“艺”有怎样的生长机制呢?

我们将书法分别置于两种“六艺”系统中,比较其宗旨异同。在技能之“六艺”中,“书”专指“六书”。即:象形、指事、会意、形声、转注、假借。最早载于西汉刘歆《七略》:“古者八岁入小学,故周官保氏掌养国子,教之六书,谓象形、象事、象意、象声、转注、假借,造字之本也。”学“六书”之“艺”,重点在于识字。因为,字中可以“识”出:“象”“形”“事”“意”,又可以通过形旁、声旁组合繁生,还可“转”可“借”,层出不穷。造字,是先民俯仰天地,感格万类,“取”“象”而成。就比如这个“取”字,《说文》曰:“捕取也。从又从耳。”左面是耳朵,右面是手(又),合起来即是用手割耳朵。古时作战,就以割取敌人左耳以计数献功。“取”这一动作将“人”与“耳朵”两种“物”通为一“事”。再看象形字“牛()”,是将“牛角”与“牛”取其“象”通而成字,绝非简单勾画牛的形象。再有,《易》之“坤卦”也代表“牛”,即取其“顺从”“宽厚”之象。也将“阴”“地”“女性”“母亲”“牛”等等“象”通而为一。还有,开篇讲到的“艺”字,也是取常见的“事”“象”,直指“艺”的根源,而且比类相通,又能激发无限的想象。从以上的例子看出:“取象”不仅是取形态相仿,也不只是音声相似。所“取”是“心”“物”交感之际,生动活泼的“象”,当下即抓住事物的根本特征。而且,因“时”“位”之变,所取之“象”又不可定执。先民造字,正体现了中国人善感妙应,通类达意的“取象”思维。故“六书”之“艺”是在识字中让我们领会周遭的人事、物理、自然、万物,其义蕴深矣!

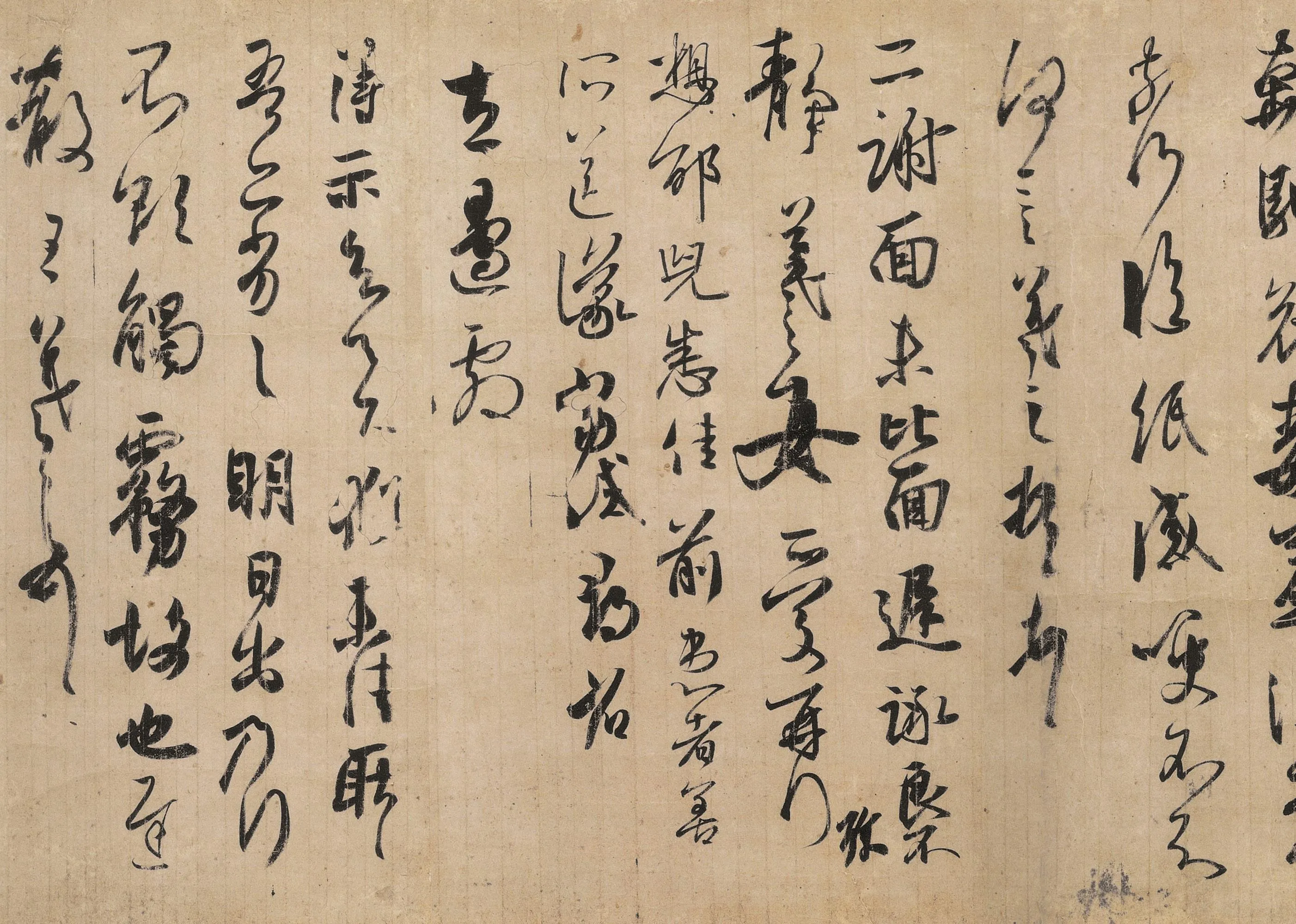

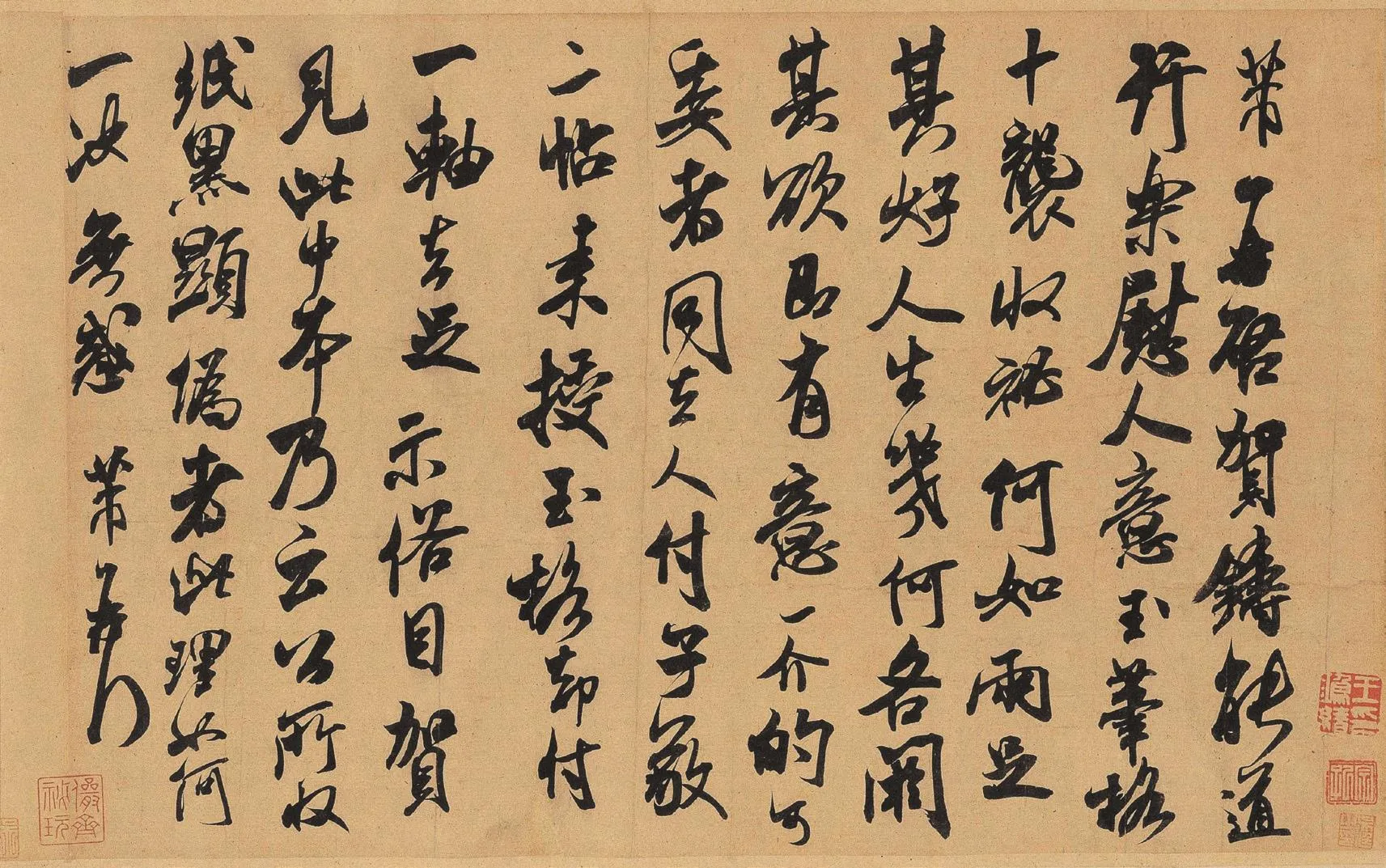

王羲之尺牍

再看典籍之“六艺”,书法艺术与《诗》《乐》紧密相关。马一浮先生主张“六艺”统摄一切学术。他说:“六艺,不唯统摄中土一切学术,亦可统摄现在西来一切学术。举其大概言之,如自然科学,可统于《易》,社会科学可统于《春秋》……文学艺术统于《诗》《乐》,政治法律经济统于《书》《礼》。”⑧由此观之,书法理当归于《诗》《乐》。《诗》主于仁,令人感发兴起,心地活泼。书法创作要感而后发,乘兴而书。而观摩临习,也是要回溯到书家挥毫之际的情感。笔墨起到的是媒介作用。“《诗》言志”,“思无邪”,诗情流露处,总是心无私系,如泉涌出,清冽纯然。《乐》教与《诗》相通。子曰:“兴于诗,立于礼,成于乐。”⑨《诗》之感兴,更像从源头引来清流;《乐》之和畅,如小溪大河,徘徊激扬,体现出的是韵律之美。《礼》是在“学而时习”中体会进退、收放。正如书法之法度:用笔有方圆、藏露、转折。结构有疏密、倚侧、开合。目的是让我们掌握用笔,通晓体势,期于合度。看似繁复的仪则法度,其宗旨却是返约而易简。“立于礼”方可“成于乐”。马一浮对《礼》《乐》曾作会通:“礼是乐之由籍,乐是礼之化行。

礼乐同行,唯序故和。因和益序,本无先后。”⑩《礼》重在调适,合于法度,又不能滞于法度;《乐》旨在融融和恰,物我畅然,但忌在情感流荡失据。所以,《礼》《乐》相辅相成,互为依存。以书法观之,《诗》《礼》《乐》的精神都在其中了。通会而说,书法之“艺”就是回归于心,安住于心的途径,书“艺”通于“六艺”,亦通于此“心”。马一浮先生向来也主张“一切道术皆统摄于六艺,而六艺实统摄于一心,即是一心之全体大用也。”

只因常人的“心”拘于习染,有所偏执。故须“六艺”之教救其偏,以复归本性,显现“一心之全体大用”。学书必先立意高明,有志于道。郝经认为:

今之为书也,必先熟读六经,知“道”之所在。尚友论世学古之人,其学问,其志节,其行义,其功烈,有诸其中矣。而后为秦篆汉隶,玩味大篆及古文,以求皇颉本意,立笔创法,脱去凡俗,然后熟临二王正书……以正为奇,以奇为正,出入二王之间,复汉隶秦篆皇颉之初,书法始备也。

必具此见识,才不会将书法认作“视觉艺术”。它不描画外物,但可以寄物起兴,发之于书;书法也不仅“表现”人的情感,而是要调理性情,变化气质。纷扰驳杂的情绪正把我们的“心”引向偏执,不得其“正”。“身有所忿嚏,则不得其正;有所恐惧,则不得其正;有所好乐,则不得其正;有所忧患,则不得其正。心不在焉,视而不见,听而不闻,食而不知其味。”书法是通过写的“艺”术,调和身心,化解习染,归于本分。“书能笔笔还其本分,不消闪避取巧,便是极诣。”刘熙载道出了平淡至真的话。

“艺”字本意是依靠人扶持、培养而生长苗木。技能之“六艺”更接近操作,通过具体日常的途径改善人的行为,趋于正道。作为经典的“六艺”则从根本上统摄诸法,会归一心。但作为书法,在以上三层意思中都能得以体现。由浅入深,书法之“艺”都自有其位置:可以是书写、识字,可以寄情、玩赏,更可以返归于心,通达于道。

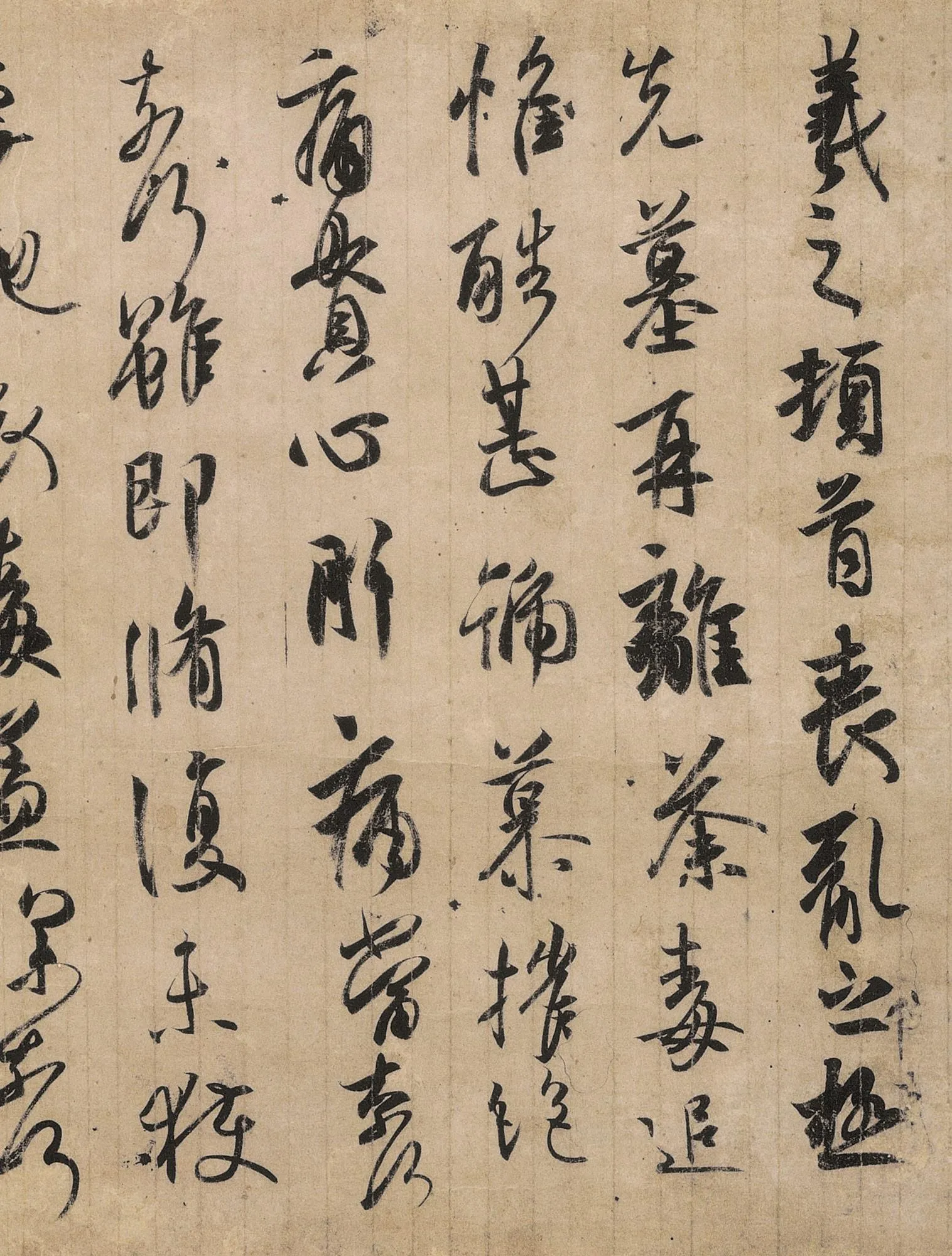

颜真卿《自书告身帖》(局部)

(三)为书法艺术“正名”

将书法“艺”术置于“六艺”来观照,可以澄清目前某些对“书法艺术”一词的理解偏差。也从根底上辨明,书法艺术并非我们日常习惯所指的“艺术”概念。因为,“艺术”一词在现代有太多的误解。经过本文的讨论,书法艺术的中国文化特征已然显明。不像很多人所认为:书法是通过笔墨技法书写汉字,以“抒发”和“表达”“情感”,因为不直接描写物象,便具有“抽象性”,在门类划分上当属“视觉艺术”。

在此,我也不必归纳出一个“更为适合”的书法定义。因为,那同样会带来误解,徒劳而无功。“定义”只是对“事物”的理性“认知”。它并不能带给我们“亲切”的“体认”,反而会成为阻隔。中国之“艺”术,向来不追求耳目之娱,是在“操作”中回归自心的一个“通道”。很多人称书法为“视觉艺术”,分析其“线条“”形式”,实质上,与我们文化之“艺”的传道之路是南辕北辙的。纵观前贤,他们在论书从未给书法一个确切的定义,只在表达书法与人生,与书家气质,与书写状态,种种息息相关的切身之感。比如:清人刘熙载在《艺概》中也说:“书,如也,如其学,如其才,如其志,总之曰如其人而已。”周星莲对“字如其人”表述得更为具体:“余谓笔、墨之间,本足觇人气象,书法亦然。”以书论人的观点在古人书论中不胜枚举,泛泛引证,却成笼统之见,于真正的问题并不能深入。在此,我们把书法与“艺”,以及“六艺”接通,即可明其本源。

陶渊明诗曰;“开荒南野际,守拙归园田。”文化人的精神所寄,往往将种豆南山,躬耕田亩作为归处,这不也是将人生视为“艺”事,把“我”这颗“种子”种于“田园”吗?书称笔耕,砚作砚田,游于书法之艺,何尝不是文人的耕耘劳作呢!

二、笔之形、器与“四德”

书法是“艺”术的生长。若将书法作品比喻为果实的话,那笔墨纸砚即是“劳作”的器具,其作用不可小视。在此我们单提出毛笔,深入追究探讨。因为笔作为创作书法的工具,更为直接的连系了人与书法。笔毫的软硬程度、弹性大小也直接关乎书法的点画形态;没有毛笔,人与手与作品之间就不会如此默契相合,融为一体。前面我们曾就“形而上者谓之道,形而下者谓之器。”做过阐释。道器观是中国思想的一个主轴,道不离器,器中有道,道器一如的观念体现在各个方面。对毛笔之“形”“器”,以及“四德(尖圆齐健)”,有必要略作探讨。

(一)毛笔:“制器尚象”

毛笔的历史非常悠久,古自就有“蒙恬造笔”的传说。司马迁《史记》载:“蒙将军拨中山之毫,始皇封之城,世遂有名。”在仰韶文化的彩绘陶器上,有笔致流畅,清晰可见图案,或许毛笔在那个时候已具雏形。在1932年,河南安阳的殷墟还出土了一片写有“祀”字的陶片,笔锋宛然。1936年又有用朱笔书写的陶器和一些先写后刻的卜辞甲骨出土。“毛笔的历史,据考古资料,毛笔大约可追溯到新石器时代的仰韶文化及磁山文化。”

以出土实物为证,最早的毛笔当属1953年,在长沙战国墓葬中发现一只毛笔,用丝线捆在杆的一端,毛长2.5l厘米,直径0.4厘米。又如湖北荆门楚墓出土的笔杆用苇,笔毛长3.5厘米,直径约0.7厘米,笔头被夹在被劈分的杆中间。从捆扎在杆外到到被夹到杆中,这是制笔技术上的一次非常重要的突破。总之,随着制笔工艺提高(如笔毫、笔管的选料),书写材质改良(比如由竹木简到纸的发明),桌椅形制变更(比如唐末高桌的出现)等诸多条件促成了毛笔的不断演进,但其主要特征一直延续下来。直到由西方国家传来了自来水笔,毛笔才渐渐退出日常书写的舞台。而目前电脑打字更为快捷,又在逐日排挤着硬笔的书写。目睹这一势态,我们不禁要问:趋图便利,是否为人所共由呢?

但追溯历经千年的毛笔历史,联系“制器尚象”的文化观念,其中又大有文章。《周易·系辞》曰:“易有圣人之道四焉。以言者尚其辞,以动者尚其变,以制器者尚其象,以卜筮者尚其占。”还有:“备物致用,立成器以为天下利,莫大于圣人。”这两句话分别提到“尚象”与“致用”,并且都归功于“圣人”。问题产生了:“尚象”是尚什么象?“致用”不就是尽人之便利吗?难道只有“圣人”才有资格发明器具?这依然不离于前文讨论过的“道器”一贯的思想,王夫之曾说:“形而上而不离乎形,道与器不相离……合道器尽上下之理,则圣人之意可见矣。”因为“圣人”贯通“道、形、器”,才可以“合道器尽上下之理”,“致用”也并非满足人不断扩展的欲望。而“象”正是对视觉所固执之“形”的化解,乃俯仰上下的智慧观照“。形”是固定的“,象”是活泼的,故称“制器尚象”。人们都知道古代建筑、玉器、官制等“象征”了天圆地方、男尊女卑,八方四维等观念。但若执其为定“象”,便是拘执不化了。回到毛笔,总不能说笔杆是圆形,就象征“天圆”吧!但毛笔之妙用却是万象皆备:挥运之际,能方能圆、随起随倒、转折藏露、提按顿挫,都从本源处接通了“象”。这才是“尚象”“致用”,“圣人”为之。长期运用毛笔书写,自然能调和身心,凝聚精神,陶冶性灵,变化气质。就因为它合于天地阴阳的生息之道。再回到目前,硬笔已经替代毛笔,书写速度的确快了很多,但使用毛笔而体会到的微妙感应也消失殆尽,随之“硬”化。电脑打字 是尤为甚者,手指基本是上下运动,敲击出来的也是冰冷无味的汉字,又何谈阴阳往复之道呢?书写工具屡屡更替,“器”已不存,“象”亦渐离,“人心”与“天道”的牵挂真是越来越少了。

(二)毛笔“四德”:尖、圆、齐、健

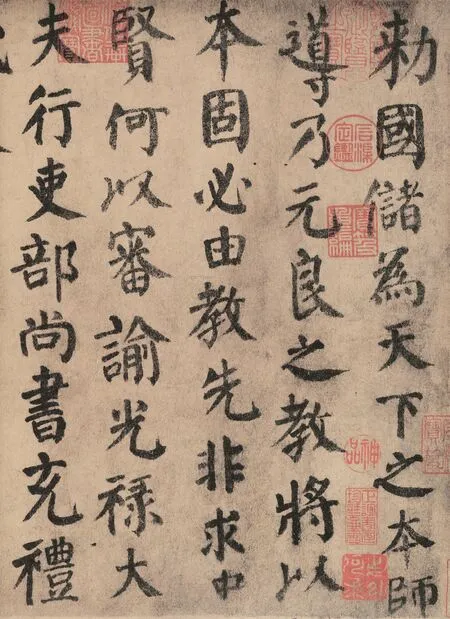

米芾《贺铸帖》

明代文震亨著《长物志》称:“尖”“齐”“圆”“健”,为笔之四德。

为何称其为“德”呢?我们不妨从“德”字的本义来加以考究。《说文》曰:“升也。”段玉裁注:“升當作登。”就是登高,攀登的意思。再看甲骨文的资料,“德”最初写作“”,左边是表示道路的符号,右边是眼睛直视前方,两形会意,即目不斜视的向目标径直前进。也有的“德”字并无左面表示道路的符号,而在“直”下面加了“心”形,写作“”。这又有端正其心,直视前方的意态。综合而看,“德”不离于行,也就是在行动、作为中体现“德”。反映到“目”与“心”,主旨在于行为的正直,不左顾右盼,要心地纯正的行于“道”才是“德”。故道德、德行常连用。

古代文献中关于“德”的解释,常分两类。一则:《庄子·天地》云:“通天地者德也,行天地者道也。”《管子·心术上》讲“化育万物谓之德”。另则:《管子·心术上》云:“德者,得也。得也者,其谓所得以然也”。《释名·释言语》云:“德,得也,得事宜也。”总之,“德”处于源头的自足、圆满之态。不论是“通天地”“化育万物”,还是“得以然也”“得事宜也”,都不可作对象化的认识,也不能局限为规律。唐代孔颖达说:“德者,得也。谓内得于心,外得于物。在心为德,施之为行。德是行之未发者也,而德在于心不可闻见”。在这里,孔颖达已经不得已将“德”表述的很充分了。但他还是从“内”与“外”,“心”与“行”两相对举而论,不然的话,则往而不返,必陷入意义的偏执。最后,他还强调“未发”“不可闻见”。因为,“德”一旦落于法则、条框。其束缚便随之而来,成为僵化的“道德规范”“行为守则”。

再回到毛笔的“四德”——尖、圆、齐、健。同样要不忘其“本”,来体会笔的德性。一般看来,笔之四德就是挑选毛笔的四个标准。尖:指笔毫聚拢后,锋颖要尖锐。圆:指笔毫圆厚饱满,毫毛充足,运笔自能圆转如意。反之则单薄,缺乏笔力。齐:指笔尖以水润开压平后,毫尖平齐,中无空隙。健:即笔豪劲健,富有弹性。压后提起,即恢复原状。以上是从笔的“器”用上说。“器”不离于“道”,才能含“德”通“神”,具备妙用。现以“形而上”为宗旨,略谈毛笔之“四德”。

其实,毛笔的“四德”亦有德之本,如前面解释“德”字。无非是正直之行,本然之行,“得事宜也”,即是得“道”。所谓通天地,育万物,都是由自然本来而“德(得)”。蔡邕说:“夫书肇于自然,自然既立,阴阳生焉。”生阴阳即是生天地万物,皆从自然而出。阴阳是万物得以生之“机”,物无生机则枯朽败坏,心无生机则麻木不仁,笔无生机则僵硬板滞。再者,运笔变化,本乎于心。故虞世南曰:“铸铜为镜,明非匠者之明;假笔转心,妙非毫端之妙。必在澄心运思至微妙之间,神应思彻。”“心正气和,则契于妙。心神不正,书则欹斜,志气不和,字则颠仆。”人心之本觉,通乎天地运转,自然玄机,是为“德”之本也。笔之“四德”本于“自然”“天道”,亦本于“心”。然道器不离,心物不异,归宗摄本,也不妨分说为四:

尖:笔锋无尖则不能凝注笔墨,人心不聚则不能贯注精神。笔虽“万豪”,聚而为“一”,一乃万变之源,虽千万点画亦是由“一锋”而出,故老子曰:“执其一,万事毕。”佛家言:“万法归一。”《尚书·大禹谟》曰:“惟精惟一。”若无“万豪”也不会有“一锋”之用,“万豪”如“坤”之承载涵容,“一锋”似“乾”之蓬勃健动。笔锋运用,合乎乾坤运转之理。笔锋不像刀锋之刃,仅可裁割;笔尖亦不似针尖之锐,用以穿刺。毛笔之锋,亦为尖亦为锋,亦能刚亦能柔,妙用自在,不可定执。

圆:笔毫团圆合抱,紧密相依,才成“圆”相。每根笔毫圆,众豪聚拢亦圆,各自安守本位,无争无执。笔豪的众“圆”,才成就笔锋的“一”“尖”。

齐:笔锋浸水后润开压平,则笔毫齐列,锋颖如阵。笔锋凝聚,“尖”如“万法归一”;笔锋压平,“齐”似“诸法平等”。

健:健则动,动则不息。天地运转,锋杪起伏,皆本于健动不息之道。健,并非鼓努作势的蛮力,而是真体内充,盈然而发之真力。笔毫分软硬,羊毫偏软,狼毫、紫毫等偏硬,故偏软者多加健,偏硬者或加软豪,都是为了弹性适中,劲健为好。

众豪归“一”,束笔锋为“尖”。一毫之“圆”通于万豪之“圆”。唯万豪“齐”圆,故能“万毫齐力”。“尖”“圆”“齐”三者具备,才阴阳变通,“健”动不已,不然笔毫无所束,气力无所充,只能是妄动而已。若备于“四德”,妙契于心,则笔锋未动之时,即“喜怒哀乐之未发,谓之中”;笔锋既动之际,不令偏侧,使转自如,起倒随心,即是“发之而中节,谓之和”。

笔作为“器”,能否通“神”“道”,确实不应该作言语解会。只有在其功用中才能显现、体察。我随兴而说,意在言此而知彼,但又恐言不及义,顾此而失彼。奈何!

注释:

①刘梦溪主编《中国现代学术经典:马一浮卷》,河北教育出版社,1996年版,第12页。

②《周礼·地官·保氏》:“乃教之六艺……四曰五驭。”郑玄注:“五驭:鸣和鸾,逐水曲,过君表,舞交衢,逐禽左。”谓行车时和鸾之声相应;车随曲岸疾驰而不坠水;经过天子的表位有礼仪;过通道而驱驰自如;行猎时追逐禽兽从左面射获。

③《列子·汤问篇》卷五,杨伯峻《列子集注》,中华书局,1979年版。

④宋曹《书法约言》,《历代书法论文选》,上海书画出版社,1979年版,第563页。

⑤张怀瓘《文字论》,《历代书法论文选》,上海书画出版社,1979年版,第209页。

⑥刘梦溪主编《中国现代学术经典:马一浮卷》,河北教育出版社,1996年版,第12页。

⑦刘梦溪主编《中国现代学术经典:马一浮卷》,河北教育出版社,1996年版,第12页。

⑧刘梦溪主编《中国现代学术经典:马一浮卷》,河北教育出版社,1996年版,第19-20页。

⑨《论语·秦伯》,第八。

⑩刘梦溪主编《中国现代学术经典:马一浮卷》,河北教育出版社,1996年版,第543页。马一浮一向主张六艺相通,非止于《礼》《乐》。有关《礼》《乐》相通参见第18页、第152页、第154页、第275页、第285页、第286、388页、第693页;《诗》《乐》相通参见第586页;《诗》《书》相通参见第540页;《易》《春秋》相通参见第553页;六艺互摄参见第116页、第138页、第139页、第143页、第144页、第147页、第152页、第266页、第578页、第670页。

刘梦溪主编《中国现代学术经典:马一浮卷》,河北教育出版社,1996年版,第18页。

郝经《移诸生论书法书》,崔尔平选编《历代书法论文选续编》,上海书画出版社,1993年版,第175页。朱熹《四书章句集注》,中华书局,1983年版,第8页。刘熙载《艺概》,《历代书法论文选》,上海书画出版社,1979年版,第709页。

对“艺术”的解释参见罗竹凤主编《汉语大辞典》第九卷,汉语大词典出版社,1993年版,第600页。现今大家对艺术的一般性理解大抵为“通过塑造形象以反映社会生活而比现实更有典型性的一种社会意识形态。如文学、绘画、雕塑、音乐、舞蹈、戏剧、电影、曲艺、建筑等。”

这当然不是一个很准确的书法定义,我只是想通过这个表述来揭示一种认识趋向。尤其是加引号的词,正表明了西方学术认知“艺术”与中国对“艺”的观念有根源性不同。

刘熙载《艺概》,《历代书法论文选》,上海书画出版社,1979年版,第715页。

周星莲《临池管见》,《历代书法论文选》,上海书画出版社,1979年版,第727页。

朱友舟《毛笔源流考述》,《书画世界》,2011年第4期。

湖南省文物管理委员会工作队编《发掘报告》,文物参考资料,1954年第12期。转引自朱友舟《毛笔源流考述》,《书画世界》,2011年第4期。

朱友舟《毛笔源流考述》,《书画世界》,2011年第4期。

《周易·系辞下》,原文为:“作结绳而为罔罟,以佃以渔,盖取诸离。包牺氏没,神农氏作。斲木为耜,揉木为耒,耒耨之利以教天下,盖取诸益。日中为市,致天下之民,聚天下之货,交易而退……”

《周易·系辞上》第十章。

《周易·系辞上》第十一章。

王夫之《周易内传》,九州出版社,2004年版。

孔颖达《十三经注疏·左传》,桓公二年。

蔡邕《九势》,《历代书法论文选》,上海书画出版社,1979年版,第6页。

虞世南《笔髓论》,《历代书法论文选》,上海书画出版社,1979年版,第113页。

《尚书·大禹谟》曰:“人心惟危,道心惟微;惟精惟一,允执厥中。”