书画修身,日日维新:群友讨论辑帖

2018-05-19柯小刚

柯小刚

苟日新,日日新,又日新。

传统与日新

无竟寓:在“传统”里打转是打转,在“当代”打转也是打转,这不重要,都是皮相。真正勇敢的艺术家,真正诚实的读书人,要有勇气和智慧穿透所有这些皮相。

我们群里并不乏当代艺术家。实际上,是“传统文化”还是“当代艺术”,这并不重要。重要的是,无论你做的是“传统”还是“当代”,你做的是不是“文化”和“艺术”?浮在表面,划分传统和当代,是一种教条的封闭的态度,既无益于传统,也有害于当代。深入文化,用心艺术,才是既对得起传统,也对得起当代的生活。

“苟日新,日日新,又日新。”究竟什么是当代,现在说为时过早,等将来吧。古今中外,有多少代表当时的那个“当代”的东西,被历史无情的抛弃,并不认为是代表了当时的那个“当代”啊。而在每一个时代,有多少在当时不被认为是代表了当时那个“当代”的那些边缘的艺术家,后来却成为代表了那个时代的“当代”啊。所以,“当代”是开放的,向未来开放的,而不是当时活着的评论家、权力机构、收藏和展览机构、学术机构、市场机制的开会和买卖决定的。

不要忘记一个基本的日常事实,那就是我们现在活着的每一个人都只能是当代人,别无选择。从来没有穿越的故事发生在现实中。而在这些活着的人当中,究竟谁能“代表”这个当代,现在是不知道的,这个是开放的,只有未来才会慢慢清楚的,而且在更远的未来还会变化。所以,各种所谓的“当代界”,“当代艺术界”,“当代哲学界”,都是极有误导性的知识权力机制,他们有可能扼杀“当代”的开放性,把很多人都带到沟里去,将来后悔就迟了。

鹿芸薇:勇气和智慧在得一,以一破万。“一”是一以貫之的一,合二为一的一,焕然一新的一;“万”是千头万绪的万,千变万化的万,千真万确的万……

近僧:国画自成体系,很完美,我能用他完全体现我想表达的感情、寄托我的性情。我用毛笔,就像我拿着筷子吃饭,自然而舒适。汉语,我想表达什么他的词汇足够强大。围棋亦然。国画、筷子、汉字、围棋……传统文化的魅力是如此的亲切。

无竟寓:传统读书人的“游于艺”并非现代艺术家所污蔑的那样只是一种自得其乐的“精神鸦片”。另一方面,究竟什么是创新,究竟什么是当代,都没那么简单。反者道之动,此事难言。古往今来,有多少创新的东西最后被认为是没有什么创新啊,而有多少貌似没有创新的东西,后来人们才发现那里面原来有好多好多创新啊。思想和艺术的事业从来是孤独寂寞的。凡是热闹喧嚣的这个界那个界,总归是小心为上。人生苦短。

鹿芸薇:新旧标准在人。艺术之“新”在人之日新。

近僧:没有新。我不知道佛教的弟子们怎么创新,僧人只有好好学习悟道。最终只是“成”佛,而不是“超”佛。儒家不知道怎么创新,后人要么“六经该摄一切”,要么“半部论语治天下”,哪一家不是老老实实遵循“孔孟之道”?哪个说我在孔夫子的基础上创新了?道家呢,我理解只是想做个“真人”,移易一字不可,能稍稍领略古人意思,我就兴奋不已,如海至深,不知底之所在,岂敢言新?哲思为本,本立而道生,其他不论也罢。

无竟寓:体道悟道就是创新呀,道就是日新的。

鹿芸薇:我种了一点菜,每天看它,每天看它,不见它长,稍不留神,它就在两片旧叶子中间又萌生两片,新的旧的长得形状相同,但新旧一眼可辨。

无竟寓:无片刻停留,无一片雷同。

近僧:刻刻不住,此之谓也。都新,不必刻意去“创”。菜,每棵都不同,每时都不同,察其理,无有不同。“理一分殊”,只论这千古不易之“理”耳。“入则孝”如何创新?我认为只有好好做,因为这是个“道理。”只是深研此理,理透了,方式随心所欲。

鹿芸薇:近日看植物生长,种子破土,干上抽枝,莫名感动。

陈漫之:藉以体会天地生生之意,莫如种子。

杨骐文:现代流行观点认为“传统元素一定要和当下结合起来”,这么说好像是有一个现成的传统,一个现成的当下,然后二者组合起来?这就不是新了。“新”一定意味着生生之意,意味着生命的感发和涌动,意味着生命的打开。这时代也一样,是一个不断从源头出发,打开、涌动的过程。

鹿芸薇:哪怕是对草木的修剪,我们也是以知道它的生生为前提的,只是按我的想法生之而已。修剪是“生”的方式之一。而“生”是艺术活的灵,修剪出来的“形”终究是第二位的。修身就是要体贴生意,以身体道。

王瑜:从历史回归到当下,从方法回归到本体,这确实才是新。还当下之物以本来面目,也就是柯老师常说的自然。

杨骐文:所以孔子说“温故而知新”。

余名湖:所谓百花齐放,百家争鸣。在传统基础上求变,应该可以包容。

无竟寓:包容当然好,但还不够好。说“包容”已经落下一层了。

文白与通达

无竟寓:真正好的古文,其实应该写得“白”。刻意“古”,刻意“新”,都不好。自然最古,自然最新。

陈漫之:其实,“文”与“白”大概总是相对的吧。但事实上,古文而今白,也许是难免的趋势。事实核心不在文白与否,乃在其中有无生命体验。总得来说,文近古,白近俗,然而,切思之士,深情之人,其涵永吐纳的当儿,是不可能在乎“文”与“白”的。作诗文,能识得根本,即不佳何害,若不识根本,强以词藻,虽佳而何益,况实未必佳。

李靖:我觉得,纠结文白,不如思考体与用的关系。文以载道,千古而然,此其体也。至于其用,则散之万物,各随其性,而赋之也,而浅深也者,亦斟酌乎运用也。

无竟寓:我前面说的“白”特意加上引号,就是恐怕被误解为“文白”之白。换个字吧,就是通:好的古文,包括白话,一定是要通的。

李靖:“通”字应该是千古文章之基本标准,放之四海皆可。

陈漫之:通,也可说是达。达岂难做到?人只本其心志道来即可。达岂易做到,人之心鲜有不蔽,故下笔有隔。世代因革,时俗流变,人心不易,故诗文之事,得有不朽处,当在于此。着眼这诗文后面的人,庶几不失其根本。达有时常常或被理解为“白”,寡淡之“白”,虽达如渊明,延之只评其“学非称师,文取指达”。可知解人实不易得啊!

无竟寓:“文白”是次生概念,有时候是有误导性的,通不通才是根本道理。无论诗、文,还是书、画,切勿惑于皮相。

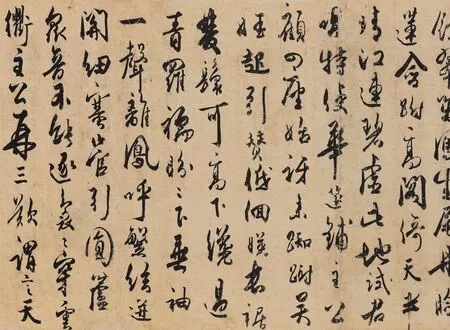

杜牧《张好好诗卷》(局部)

涵元精舍:通与不通在已(作者)不在人(读者)。譬如杜甫、李商隐、吴文英,观者或以不通,作者为通。真脉流动,潜劲内转。我注六经是阐释,六经注我是阐发,体用双用,不可强分。

无竟寓:作文作书,根本在做人,先自求通要紧。通人则自通文,即使在别人看起来,这个文是晦涩的。反过来,人不通,道不通,文章即使写的浅白,实际还是不通的。故《大学》云:“自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。”

王瑜:从文与身的关系看,修身为本,文为身之思想或实的载体,是千古不变之理。一旦颠倒二者次序,则为文造情,是为文有余而体物不足。体物则是放下自己想要写东西的欲望,感受物自身的美好。

陈智威:体物起码就是,放下所谓“传统与创新”“南方与北方”这类无根据、无道理也毫无必要的成见罢。

王瑜:古今文白之间的关系,或可如此理解:为文是因境而发,当自身与物象合一时,发出的自然而然的语言,就是属于“这一个”物,而此物既是永恒的,也是独一的,这样语言就既是最新的,也是最古的。所以文白古今是次生概念,我们自己强作分别。西方有现象学思潮,作为观物方式,不知是否与此相近。因群里宿儒众多,我就不班门弄斧了。

苏大平:礼失诸朝而求于野,现代流行所谓“文化断层”之说,未必尽然。吾人应以古人为法,而不应“想古人亦如是”为法。学问公器,求则得之,无所谓断续。虽万古之学术,今亦可索,虽交睫之见闻,不求亦泯然。

涵元精舍:此论公允。汲古化今,有为者当如是。

陈漫之:太措意于“新”,容易导致很多地方不自然。这问题王国维在人间词话专门谈到过。凡我们日常说话,务求其简洁明了,诗文亦然,有时纵多藻丽铺排,亦是似有不得不如此者。人非一格,诗文焉得等论,然能识为文赋诗之根本,则庶几不失于流。同期共进。

黄飞龙:王国维认为少卖关子,不隔为宜。

陈漫之:文章与生命的关联,连“寻找”都不必。只须循着,而非寻着,这活泼泼的内心和活生生的生活就好了。

无竟寓:“瞻彼淇奥,菉竹猗猗”。群风日善,群友日进。这样大家来这个群里就不会浪费时间,互相批评,互相学习,都有收获。

日常书写,重复与差异

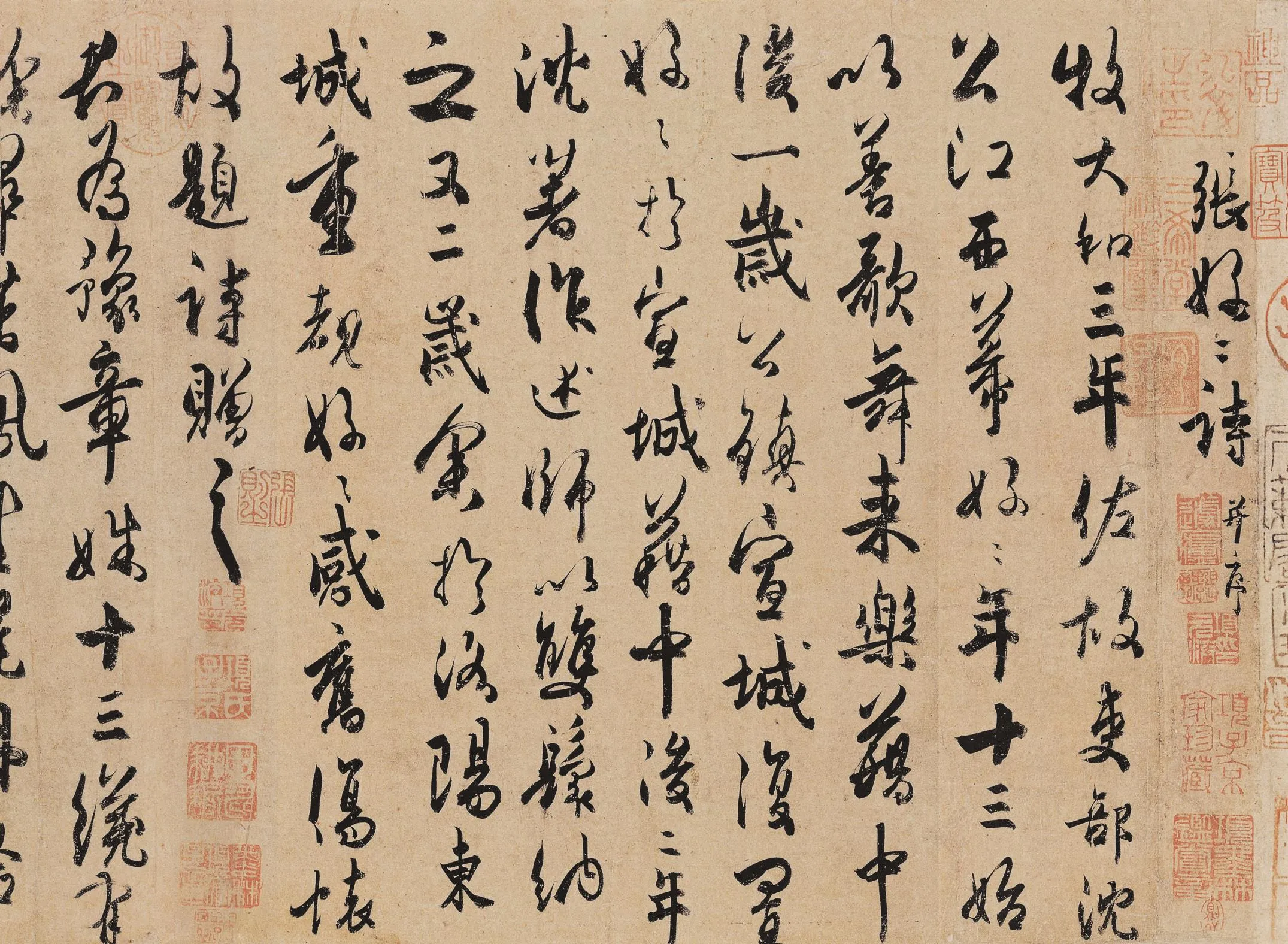

苏轼《次辩才韵诗帖》

无竟寓:昨晚在无竟艺塾课上讲用笔之“复”和“笔锋须立得起,无所不周”之理。回来后又反复啄磨实践,写了两张字,才觉得有点提高。写的是我在微信公众号上发过的《庄子》课记录:“鱼化为鸟,从大海到天空,从游到游,从开始到开始,从结果到结果,中间是陆地上不会游也不会飞的行走的人,劳作的人,充满爱的幸福和痛苦的人……”还写了柏拉图,苏格拉底,荷马史诗,埃及神图特……书法需要重新陌生化和日常化。还有讨论经学和哲学关系的内容。我一直在想,如何把思想性,一种沉思的品格,乃至思辩的感受性,带入到书写的状态中去。

做工夫真如逆水行舟,一日不能松懈。我天性是比较放的,所以一直要学习如何收。可能收了之后还要再放。含蓄而奔放,从容而畅快,什么时候才能达到这种真正的自由之境呢?

丘新巧:写得好!

无竟寓:我这是在实践邱振中老师提倡的“日常书写”嘛。

丘新巧:柯老师,我觉得倒不必要刻意纯用草书。可以自由一些,想到用什么书体就用什么书体,拉开弹性和张力。

无竟寓:可不是嘛,我现在就是在背草书英语单词呀。

林俊臣:樂見柯兄願意把習草由生到熟的過程透過“用”呈現出來,用了才知不足,再學,再用之循環往復,終有臻於化境的一天,這是當代很珍貴的經驗,其表達出面貌的切己性,將比所謂的風格說更為深刻。

无竟寓:确实,我写的时候一直提醒自己要自然,要从书写的内容和身心状态中自然流出,由势出形,完全没有想风格的问题。我习的只是汉代,写着写着,却自然写出了更接近后来晋唐面目的形态。我也在想,为什么会这样?可能还是内容和身心状态的“今”使然吧?关于古今之间、传统和当代之间的关系,孙过庭书谱所说的肯定不只是理论,而是切身经验的总结。

林俊臣:余心有戚戚焉。

无竟寓:所以,还是前面群里大家讨论过的那个问题,刻意的传统保守主义和刻意的当代先锋主义,可能都是不自然的,与真实的书写经验不相干的。还是那个古老的问题:重复与差异。德里达看到,在这个问题上,书写是关键。

林俊臣:诚如Deleuze所言,所謂之新只在重覆與差異中呈現。

无竟寓:德勒兹那么着迷于巴洛克,可能就是因为那个时期有特别多的重复和褶子吧?其实,翻开一页一页历代法帖,何尝不是蕴藏着“新”之不竭源泉的“褶子”?“复”和创造性的关系,在书法中真是对易经道理的直接体现。

嵇心:共同的范本,不断重复但写出的是自己,因为临摹是每个人和文本打交道,但打交道的方式并不完全一样。南希说,裹挟的、交互的、分享的文本,像一切文本,既不属于任何人而又返回给每个人:它成了书写的共通体,共通体的书写。

无竟寓:以前跟夏可君一起做“共通体”活动的时候,我在2005年组织过一次在同济的全国会讲。我当时写了一篇《文面的似与不似》,解读历代文献中关于孔子畏于匡阨于陈蔡的多重书写。重复与差异,古与今,新与旧,文与质,似与不似,都是其中的问题意识。收在拙著《在兹》中,改天在道里书院公众号发出来,请大家批评。今天,微信群公众号就是我们的书写共通体。

贺彦萌:书写与临摹是与古人法帖的对话。

无竟寓:对的,只有对话才是“重复与差异”的,才是生发性的。对话既不是教条保守主义的复印,也不是封闭先锋主义的“创新”。那些或古或今的风格焦虑症,风格控,距离真实的艺术经验,真是太远了。

丁筱:看到张索老师的澎湃访谈,很有启发。他说书法研究生要“补钙”(补传统文化课)的说法值得大家借鉴。功夫是一辈子做的事。古人30几岁的字风格大多还不显呢,黄庭坚米芾早年,都这样。我们现在都是急于无限制把技术拔高揠苗助长,实际上好多人对书法的理解、创造力到40岁已经减退,为什么?因为二十来岁无论谁都有才华,40岁后面脑子里没什么真东西那就拿不出来了。而且目下所谓的仿风格学习,花了所有的力气学的是显于外的“风格”,风格形成的原因大家不探讨,最后不是变成古人的奴隶老师的奴隶,就是疯魔,没有其他可能。

陈漫之:看师友们的群中讨论,想起阳明先生的一段话,虽就大的方面说,但感觉正可以和师友们讨论的相参证,分享过来:

问“志于道”一章。先生曰:“只‘志道’一句,便含下面数句功夫,自住不得。譬如做此屋,志于道是念念要去择地鸠材,经营成个区宅;据德却是经画已成,有可据矣;依仁却是常常住在区宅内,更不离去;游艺却是加些画采,美此区宅。艺者,义也,理之所宜者也,如诵诗读书弹琴习射之类,皆所以调习此心,使之熟于道也。苟不志道而游艺,却如无状小子;不先去置造区宅,只管要去买画挂做门面,不知将挂在何处?”

张欣:是的,皮之不存,毛将焉附?!古典的教育是深层的教育。现代的教育缺乏的正是这样的东西。

陈漫之:人在三四十岁,若不务根本,而徒然做那门面美化之事,长此以往,或许将终生难返呀。

张欣:是的,青年时期没有性情的养成,中老年就很难摆脱浑浑噩噩的态势,所以亚里士多德也说教育的一个很重要的部分就是习惯的培养,习惯形成性格,性格养成性情,性情决定一个人。

观澜:可惜现代社会,人与机器日益混同。

张欣:没关系,这才是此群存在的理由。现代需要古典精神的滋养。这样才是有源之水,才可能永远保持生命的鲜活。没有完美的社会,只有追求完美的人。念兹在兹,不忘初心。

陈漫之:上午看到柯老师与大家谈日常书写,很有收获。我的日常诗稿和杂感,跨度在七八年间,斗胆发些来跟师友们交流一下,习气很多,师友们多批评啊!