“乐”“音”二分观念与周代“雅郑”问题

2018-05-17李方元

文◎李方元

“雅乐、郑声”是中国古代音乐历史上一对关键概念,不仅涉及对周代礼乐自身的理解,而且延及对整个中国音乐的历史性质的判断。“雅郑”一语,初出春秋末孔子之口①阮元校刻《十三经注疏·论语注疏》卷17《阳货》,“恶郑声之乱雅乐也”。中华书局1980年影印本,第2525页下。以下涉《十三经注疏》,版本相同。,“雅郑”对立之学术范畴亦由此而生。“雅郑”对立之历史背景是礼崩乐坏,由此引来诸多相关问题:“雅郑”何以对立?什么原因导致对立?雅乐、郑声原本两类音乐事项,缘何于春秋末冲突骤起?“雅郑”对立之根源究竟何在?这些问题不仅涉及“雅郑”之意涵,更是关乎对古代音乐文化性质的理解。时至今日,诸多学者仍致力于此。然而,莫能如一,一些关键问题仍需继续深入。②有关雅乐与郑声问题,学者关注度高,不乏分别从各学科维度的专文讨论,如朱东润、孙作云、黄翔鹏、冯洁轩、蔡仲德、冯文慈、李石根、王小盾、杨华和修海林等。笔者以为,可对两大思路再做省察:一是囿于周王朝视角,而忽略了广延空间中多族群(或民系)及其多种文化并存的背景。二是纠缠于礼乐内涵,却忽视了潜在于音乐史脉络背后的多样的文化存在。以往的思路易受制于周代礼乐资料及周人主流思想,难以突破固有的理论视域,故其疏证、解说等受到限制。本文探索一种批判性的史料分析视点,尝试突破周代一统之时空观念,将“雅郑”问题置于族群、政治与地缘等复杂而深广的历史脉络之中,关注礼乐体制的文化根源与其地域空间之关系,尤注重潜藏于宗周礼乐思维下的非主流音乐传统,探寻非主流“音乐”的其他分类模式及其文化涵义,以此对“雅郑”问题的产生、形成及其相关方面做一次综合性的考察。

毋庸讳言,史乘不足困扰周乐研究,不过批判性地细审典籍,仍可发见新的线索和切入点。笔者从《礼记·乐记》《吕览·古乐/音初》对照入手,注意到相关文字在礼乐资料采录之多寡和音乐时空记述范围上,二书存在两点重大差异:《乐记》重礼乐意涵之阐释但弱于对音乐历史流脉的梳理,而《吕览·古乐/音初》则相反,重音乐历史之追溯而疏于礼乐意义的记述。或许,此等知识系统和来源的差异汉人早有觉察,《汉书·艺文志》即视《乐记》为儒家一脉,并又分录于两类知识体系之中:《记》百三十一篇,录在“礼”十三家中;③《记》,即《礼记》,当包含《乐记》。清钱大昕《汉书考异》以为此即今本《礼记》:“按:郑康成《六艺论》云:‘戴德传《记》八十五篇,戴圣传《记》四十九篇。’此云‘百三十一篇’者,合大小戴所传而言。《小戴记》四十九篇……合《大戴》之八十五篇,正协百卅一篇之数。”钱大昕《二十二史考异》(上),《嘉定钱大昕全集》(第2册),江苏古籍出版社1997年版,第175页。而《乐记》二十三篇,又录在“乐”六家之中,④《十三经注疏·礼记正义》卷37《乐记》:“郑云:‘名《乐记》者,以其记乐之义。’”第1527页上。并云:“武帝时,河间献王好儒,与毛生等共采《周官》及诸子言乐事者,以作《乐记》。”《乐记》为儒家典籍,知识体系源出先秦,或汉儒加有发挥。《汉志》亦云:“儒家者流,盖出于司徒之官,助人君顺阴阳明教化者也。游文于六经之中,留意于仁义之际,祖述尧舜,宪章文武,宗师仲尼,以重其言,于道最为高。”⑤班固《汉书》卷30《艺文志》,中华书局1962年校点排印本,第1712、1728页。同样在《汉书·艺文志》中,列《吕览》于“杂家”一脉,言其流脉时说:“杂家者流,盖出于议官。兼儒、墨,合名、法,知国体之有此,见王治之无不贯,此其所长也。及荡者为之,则漫羡而无所归心。”⑥同注⑤,第1742页。可见二书学统和流脉之异。《乐记》中,“礼乐”主旨通贯全篇,而在《吕览》言乐诸篇中“礼”字则仅五见,⑦《适音》篇二见,《音初》篇一见,《制乐》篇二见。《大乐》《古乐》两篇更是不著一字,《音初》篇也仅于篇末一见。另,《乐记》之文字,历史意识淡薄,重周时乐义解说而疏于周前乐史之记述;而《吕览》重“先周”⑧本文研究周代音乐,故此“先周”是从周人角度而言,即周朝之前。亦如许倬云《西周史》中所言周人历史分四段,此段即周人集体记忆中的远源到文武建国之前。三联书店2012年增补2版,第53页。之历史,长于周代以前“乐”与“音”之叙事,尤《古乐》一篇,破天荒地对整个先周时“古乐”历史作了贯通性梳理。二书相较,差异显著,在文化流脉、知识系统、社会价值、历史取向和空间意识上皆有不同,尤其言“乐”文字,二书更是雷同少而差异大,尤值得关注。《礼记·乐记》同《吕览·古乐/音初》间的差异表明,二书之不同并非仅在文字表层,而更是在音乐意识和文化渊源、音乐时空与音乐分类等方面有重大差别;尤其《吕览》的文字,还透露出周代所存之别种音乐分类。当我们已认可礼乐文化主导周代之社会意识这一历史事实时,⑨尽管春秋以降“礼崩乐坏”,但社会文化主流“话语”仍未越出“礼乐”的范畴。《吕览》的记载却出现了迈过主流的周代礼乐文化而以另类方式记录音乐(“先周”)的情况,这的确有些不平常。或许正是这些所谓非“常态”之记述,保留了历史关节点上某些重要的文化信息。

本文之所论,一分为三:先讨论“乐”“音”的不同分类及其历史渊源,后辨析周代礼乐的“先周”根源,尔后再从“时空”角度切入,重新考量周代“雅郑”之深层意涵及社会因由,试图揭示其文化本相中一个重要面相。

一、周代礼乐背景下“音乐”之区分及其意涵

回看古史,知古今事大多有别。今人称“音乐”者,古人或有另说。在周代,“乐”有三重意思最被看重,其经典阐述录在《乐记》⑩《十三经注疏·礼记正义》卷37《乐记》依次提出“声、音、乐”三概念,牵涉我国古代音乐在文化上的三种面相(第1527页上)。这方面研究可参看王小盾等《中国音乐学史上的“乐”“音”“声”三分》,《中国学术》2001年第3期。:其一为“礼乐”之“乐”;其二为“雅乐”之“乐”;其三为“乐、音、声”之“乐”。礼乐之“乐”,是与礼互为表里而言的;⑪同注④:“乐者为同,礼者为异。同则相亲,异则相敬。乐胜则流,礼胜则离。合情饰貌者,礼乐之事也。礼义立,则贵贱等矣;乐文同,则上下和矣。”第1529页中。雅乐之“乐”,是与郑声一类相对而言的;⑫《荀子集解》卷14《乐论》:“姚冶之容,郑卫之音,使人之心淫;绅端章甫,舞《韶》歌《武》,使人之心庄。”《诸子集成》(第2册),中华书局1954年版,第254页。“乐、音、声”之“乐”,则是就声音之分辨及其与社会属性的关联而言的。⑬此处之“乐”,当与“音”指乐音形态之义时相对(或指“乐音”或“音律之音”);当与“声”指“声音”或“声响”时相对(或指言语之声)。此三者所指,各各不同,其义亦有区别。

“礼乐”之“乐”。这个意思被《乐记》反复强调,如乐由中出,礼自外作。大乐与天地同和,大礼与天地同节。乐者,天地之和也;礼者,天地之序也。这是从礼乐互补角度来阐释“乐”义的,突出的是“乐”“礼”的对立统一关系。⑭须作补充的是,这是先将“音”排除在外之后的一种“乐”的意识,即“乐”“音”相互区分的意识。

“雅乐”之“乐”。初见《论语·阳货》:“恶紫之夺朱也,恶郑声之乱雅乐也,恶利口之覆邦家者。”⑮孔子是从社会制度层面提出来的,后又被荀子所强调和推衍:“修宪命,审诗商,禁淫声,以时顺修,使夷俗邪音不敢乱雅”。⑯同注⑫,第253页。《乐记》亦云:“魏文侯问于子夏曰:‘吾端冕而听古乐,则唯恐卧;听郑卫之音,则不知倦。’”⑰《十三经注疏·礼记正义》卷37,第1528页。这里雅乐、古乐之“乐”,当与民间夷俗之“音”或“新声”对立,并构成社会史上一对范畴。⑱周代从雅乐与郑声对立,到雅乐与民间音乐对立,有一个过程。见李方元《周代宫廷雅乐与郑声》,《音乐研究》1991年第1期。此义根本,在“乐”“音”内涵的对立。

“乐”“音”“声”之“乐”。《乐记》云:“凡音之起,由人心生也。人心之动,物使之然也。感于物而动,故形于声,声相应,故生变。变成方,谓之音。比音而乐之,及干戚羽毛,谓之乐。”此处所讲,是何谓声、何谓音和何谓乐。其总体旨义,一在解释“乐”“音”“声”三者形态之区分及关系。二在指出“乐”之由来的两个维度。“乐”来源之社会依据:物—心—音;“乐”之声音形态层级的相因关系:声—音—乐。总起来看,“乐”“音”“声”三分,意在强调音乐中之层级差别及与社会伦理的对应关系:“知声而不知音者,禽兽是也;知音而不知乐者,众庶是也;唯君子为能知乐。”“不知声者,不可与言音,不知音者,不可与言乐,知乐则几于礼矣”。⑲同注⑰。这是礼乐关系下的音乐观念,强调其心理与社会理据而非历史文化依据,其中形态的区分,确有从形式层面考察“音乐”的意图,形态成为区别和理解“乐”“音”“声”之关系的一个着眼点。

《乐记》中这三种音乐观念在时间上有先后关系。相对而言,“礼乐”之“乐”出现最早,其时间可以说当与周初制礼作乐相关联。这种区分是将“乐”视为与“礼”相关的国家治理之物而做出的。《逸周书·明堂解》云:“周公摄政君天下……制礼作乐,颁度量而天下大服,万国各致其方贿。”⑳《十三经注疏·礼记正义》卷31《明堂位》亦有相似记载,第1488页中。可见,是政治与国家的需要,“乐”整体同“礼”捆绑在了一起,并充实以礼之名义。作为国家制度与社会行为的规范,“乐”与“礼”分享了国家权力,但作为文化事项,这里的“乐”原本却是属于周王朝之主体族群,即姬姓周族的。也就是说,礼乐制度之“乐”是在承续“周乐”之文化性质的基础上而赋予其特殊的政治含义的。就观念层面言,“乐”涉及的是自身之整体与其外物“礼”之关系。因此,从礼乐制度建立时间着眼,“礼”“乐”二分的音乐观念不可能早于周初。

其次是“雅乐”之“乐”。这是在周朝礼乐制度背景下,朝廷正“乐”在与侯国方音如“郑声”“卫音”的对立过程中形成的概念,出现时间当不会早于春秋初。也就是说,只有在周王朝与诸侯国间矛盾加剧后才可能出现的情况。

再次是“乐”“音”“声”之“乐”。此“乐”之观念是人们在对礼乐制度内部的“音乐”形式与其社会表征有更深入认识后方能做出的区别,故产生时间更晚,当是在音乐制度化及其专业分工的成熟与定型之后。据《周礼》,周王室乐官各有职掌,各有专攻,如鼓人、舞师、保氏(地官)、大司乐、乐师、大胥、小胥、大师、小师、瞽矇等,表明其分工过程最晚当在西周末已逐步形成。分工利于“音乐”形式化观念的深化。换句话说,“乐”“音”“声”三分观念要等到对音乐形式如音律、乐器、乐舞、体裁等的充分认识后方有可能。春秋后的文献对音乐形式的关注渐多。如“音律”,虽传说可追溯至黄帝,但完整的“三分损益”音律计算体系要等到《管子·地员》篇的出现才被见到。㉑黎翔凤《管子校注》卷19《地员》,中华书局2004年版,第1080页。又如“八音”分类,对乐器属性的认识与分类至此才有可能。再如“大小舞”的分类,《周礼·大司乐》:“乃分乐而序之,以祭,以享,以祀。……舞《云门》《咸池》《大㲈》《大夏》《大濩》《大武》。”㉒《十三经注疏·周礼注疏》卷22《大司乐》,第788—789页。《乐师》:“掌国学之政,以教国子小舞。凡舞,有帗舞,有羽舞,有皇舞,有旄舞,有干舞,有人舞。”㉓《十三经注疏·周礼注疏》卷23《乐师》,第793页。前者是从时间与历史角度的分类,而后者则是有关乐舞舞具形式差异的分类。另在“歌诗”方面。《诗经》之结集,已作有风、雅、颂分类,这同样是与音乐的表演与形式方面的分类相关。㉔《周礼·大师》将诗分为六类“曰风、曰赋,曰比,曰兴,曰雅,曰颂”,风、雅、颂就在其中。王小盾认为这种分类皆与表演方式有关,参见王小盾《诗六艺原始》,《中国早期艺术与宗教》,东方出版中心1998年版,第213页。后世《乐记》言其形式的记述亦更多且更为细致,如“钟鼓管弦,羽籥干戚,乐之器也;屈伸俯仰,乐之文也”。又“志微、噍杀之音”,“啴谐、慢易、繁文、简节之音”,“粗厉、猛起、奋末、广贲之音”,等等。这一切表明,自周代开始,人们逐渐对音乐自身的关注也持续地加深。也只有在此音乐文化生态中,“乐”“音”“声”三分观念才可能出现。

最可注意“雅郑”对立的分类观念。此观念则有更为深远的历史根源,背后实则牵涉“乐”“音”二分的另类观念。“乐”“音”二分音乐观念的出现当更早,或与“先周”的音乐实践有关。《吕览》留下了这一历史的记忆。《吕览》一书,“乐”“音”分立,并予以分述,反映的就是“乐”“音”二分的观念。《古乐》一篇,专论“乐”的历史。“乐”源自黄帝前之古朱襄氏,一路下来至周代成王,共载十五帝之“乐”。《音初》一篇,专论“音”一脉的来由,有来自不同方域的“四方之音”。这其中有两点颇可留意:一是“乐”“音”不类。“音”,出现在夏初,起点大大晚于“乐”,这意味着夏代之前不曾有“音”。二是《音初》篇“四方之音”的发见。“音”之发见是出自对不同方域及族群差异的观察。“东音”“南音”出夏人、“南土”之人㉕陈奇猷《吕氏春秋校释》卷6《音初》云:“禹行功,见涂山氏之女,禹未遇而巡省南土。”学林出版社1984年版,第335页。杨伯峻《列子集释》卷5《汤问》云:“南国之人,祝发而裸。”中华书局1979年版,第165页。《十三经注疏·毛诗正义》卷13《小雅·四月》云“滔滔江汉,南国之纪”,第462页下。及其活动方域,而“北音”与“西音”则与商人及其活动方域有关。另需注意两个细节:一是“四音”叙述者(周人)之方位;二是世居西土之周人与南音、西音之关系。关于前者,依《音初》视角,东、南“二音”,为夏人于东方和“南土”之人于南方始作,而“北音”则商人于北方始作。从周人“宗周”方位着眼,东、南、北“音”方位均无疑义,然惟“西音”之方位难解。《音初》篇说“西音”,牵涉商人、周人和秦人三族群及其聚居地。“西音”始作于殷整甲迁“相”,郝懿行《竹书纪年校正》云:“相,即西河,整甲,即河亶甲矣。”㉖郝懿行《竹书纪年校正》卷6《商纪二》,载《郝氏遗书》,光绪五年(1879)东路厅署刊本。又,司马迁《史记·殷本纪》卷3“河亶甲居相”,裴骃集解“相”:“孔安国曰‘地名,在河北’;张守节正义《括地志》云:‘故殷城在相州内黄县东南十三里,即河亶甲所筑都之,故名殷城也。’”中华书局1982年第2版,第100—101页。陈奇猷《吕氏春秋校释》卷6《音初》:“殷整甲徙宅西河,犹思故处,实始作为西音。”第335页。到周昭王时,辛余靡振王有功封于西翟,“继是音以处西山”,后秦缪公再“取风焉,实始作为秦音。”此话之关键点有二:一是说“西音”始作于商人河亶甲,尔后为周人辛余靡所继,再后秦人作“秦音”,皆与此有联系。二是说这种联系涉及共同的“方域”。然而,殷整甲迁“相”,历史资料很难说明此商邑之地望在周土之西。㉗王震中《商代都邑》,中国社会科学出版社2010年版,第206—208页。然辛余靡之封地与商邑之殷故土当有重叠,而后来此地又当与秦地或有重叠。如果从“成周”方位着眼,原商地、辛余靡封地和秦地方域之重叠比较好理解,然如从“宗周”方位着眼便比较难解。《吕览·音初》篇的这种记述显然是以周人“成周”居地为中心的。此“东南西北”之中心,当然就该是成周了。关于后者:“四音”始作,本皆与周人无关。“东音”始出夏初夏人,“北音”始出商初商人,与周人毫无干系。“南音”与“西音”本亦与周人无关,然《吕览》叙述中却闪出周人身影。从其记述可知,“南音”与周人的联系在《周南》《召南》,不过时间已晚到商末周初,而地域则在王畿南面采地。㉘《十三经注疏·毛诗正义·周南召南序》云:“至纣,又命文王典治南国江、汉、汝旁之诸侯。……文王受命,作邑于丰,乃分岐邦。周、召之地,为周公旦、召公奭之采地,施先公之教于已所职之国。”第264页。尽管辛余靡在“西音”叙述中被提到,但实与“西音”始作并无干系。最值得注意的倒是《音初》篇的历史意识:“音”在“源”和“流”上与周“乐”流脉毫无关系,然而《古乐》篇所载之乐又是后来周乐的重要组成部分。换句话说,“音”这一系统不在“周乐”系统之中,这表明周人对“音”保持有相当的距离,并明显有排斥的倾向。

周人对“四方之音”的观察,或有历史依据。早在夏代,周人与夏人即有接触,后世周人对此多有追述。《左传·昭公九年》詹桓伯说:“我自夏以后稷,魏、骀、芮、岐、毕,吾西土也。”㉙《十三经注疏·春秋左传正义》卷45《昭公九年》,第2056页中。《国语·周语上》亦云:“昔我先王世后稷,以服事虞、夏,及夏之衰也,弃稷弗务,我先王不窋用失其官,而自窜于戎翟之间。”㉚徐元诰《国语集解》(修订本),中华书局2002年版,第3—4页。另,司马迁《史记·刘敬传》亦有记录。中华书局1982年版,第2715页。周人对商人的了解,后世载籍也有明文。据《古本竹书纪年》载:“武乙三年,命周公亶父,赐以岐邑。”㉛王国维《今本竹书纪年疏证》卷上,载方诗铭、王修龄《古本竹书纪年辑证》(修订本),上海古籍出版社2005年版,第234页。“三十四年,周公季历来朝,武乙赐地三十里,玉十瑴,马八疋。”㉜方诗铭、王修龄《古本竹书纪年辑证》,第234页。后至周文王时,周仍是商之属国,《论语·泰伯》云:“三分天下有其二,以服事殷。”据此可说,周人在对他者(夏族与商族)的音乐观察中,作了“乐”“音”之区分。也可以说,“乐”“音”二分观念是在先周的条件下于周人中产生出来的。

细究起来,上述三种音乐观念其实内含一种历史顺序,同时亦隐含三种旨趣:文化旨趣,政治旨趣,形式旨趣。春秋以降,后两种旨趣经儒家经典阐发而渐成主流,并逐渐主导了人们对“乐”的认知与分类,后继者的理论取向多半沿袭这两种旨趣而加发挥:或从礼乐关系上认识“乐”之内涵,包括聚焦于“雅俗”的政治属性来对“乐”加以讨论;或从形态方面来考察“乐”之内涵。有必要指出,对“乐”的后两种理解,其实都与西周以来的礼乐范畴相联系,即囿于周代礼乐的主流思想和社会实践。从时间上讲,这也当是礼乐制度建立后渐渐明晰起来的“乐”的观念。毫无疑问,《乐记》中“乐”“音”“声”三分,是最为后人熟知的音乐分类观念,也是周代礼乐观念的典型代表。但从分类角度观察,“雅郑”问题却是在礼乐框架下的“乐”“音”二分而非“乐”“音”“声”三分观念之产物。然“乐”“音”二分的源头却当是在“先周”。也就是说,影响周代“雅郑”问题的“乐”“音”二分观念源头并非在礼乐经典文献《乐记》之中。由是,一个潜在的问题浮上台面:既然“雅”“郑”二分之渊源与“乐”“音”二分观念有关,那么“乐”“音”二分观念的历史根源和实践基础是什么?“乐”“音”二分观念又有怎样的文化内涵?“乐”“音”分类观念对周代的“周乐”又有何影响?周代“雅郑”观念与此又有何联系?等等。幸运的是,《吕览》相关记载为今天的考察提供了有价值的线索。

二、“乐”“音”二分:另类“音乐”体系

《吕览》虽书于战国末,但言“乐”文字却不见“礼乐”对举,更无“雅郑”并立之论,其音乐观念很难归在礼乐体制名下。该书以“乐”“音”标目:目“乐”者四篇——“大乐”“侈乐”“古乐”“制乐”;目“音”者三篇——“适音”“音律”“音初”。其二分体制大别于《乐记》之三分。如果说《乐记》三分体制体现了周代中后期以来的礼乐观念,那么《吕览》二分体制则反映出与“先周”音乐之源和西周礼乐实践的联系。因为《吕览》中“乐”“音”二分之对象主要都在周代之前,而该书编撰者原本就是在面对上古音乐时形成的这种理解与分类。这种“乐”“音”二分观念之独特处,该书《古乐》《音初》二篇透露有更多的细节,尤其在“乐”“音”的差异方面。现撮其要点分述如下。

1.“乐”与时间

《吕览·古乐》讲古“乐”,以世系为经,以乐事为纬,于历史之中寻觅。其时段从“上古”直到“周初”,最主要的部分集中在周代之前。难得的是,这一历史区间已经越出周王朝之时代而一直往前伸延,“乐”被镶嵌在一个持续时间更长的历史框架之中,而其中“乐”“音”之分途更值得留意。“乐”被单独离析出来而形成了一部“乐史”。笔者以为,“乐”的这个历史架构及独特景观,颇值玩味与珍视,其中有五点尤可一述:

(1)“乐”之独特视角。《吕览》“乐”为专论,暗含三个重要前提:视“乐”“音”为社会之一独立事项,单独设目叙述,以别于社会之他物。又视“乐”与“音”为音乐中之不同物,以凸显“乐”“音”各自之独特品质。㉝此处表达这样一种理解,即古人首先将“乐”“音”同社会中其他“事物”相区别。同时又将“乐”“音”別裁,以示“乐”与“音”间又有所不同。这反映出古人眼中的“乐”“音”,不与今日归属在“艺术”名义下的“音乐”同义。从古人对“乐”“音”的分类及对其涵义的分述看,古今“音乐”的性质显然是有所区别的。将“乐”“音”二分,分别纳入“时”与“空”不同的框架中予以考察,以展示“乐”“音”生成之不同背景与进路。

(2)“古乐”之历史系谱。《吕览·古乐》篇中一大创举,是率先勾勒出一个由远古至周初“乐”之系谱。于篇末点出主旨:“乐之所由来者尚矣,非独为一世之所造也。”这种通过时间线索串联起散布于不同时间中的乐事而形塑出一个传统,来凸现“乐”在时间脉络中的历史关系。所塑成的“乐”之系谱是:朱襄氏、葛天氏、阴康氏、黄帝、颛顼、帝喾、帝尧、帝舜、夏禹、商汤、周公旦、周武王和周成王之乐。这是传世先秦文献中最早一个连续而系统的“乐”之历史系谱。

(3)“乐”之形貌。《吕览·古乐》篇中,“乐”之形貌内容丰富,同样于历史中渐积而成,包含乐舞、声歌、音律、乐器、乐仪等样式。关于乐舞与声歌,早见于先民音乐生活的是乐舞:“昔阴康氏㉞原作“陶唐氏”,今改“阴康氏”。陈奇猷《吕氏春秋校释》云:“高注:‘陶唐氏,尧之号。’毕沅曰:‘孙云:“陶唐”乃“阴康”之误。’”学林出版社1984年版,第290页。班固《汉书·司马相如传》颜师古注“奏陶唐氏之舞”云:“《古今人表》有葛天氏,阴康氏……(高)诱不观《古今人表》,妄改易《吕氏》本文。”中华书局1962年版,第2570页。笔者按:班固《汉书·古今人表》第一栏为“上上圣人”凡十四位,“阴康氏”位于第二栏“上中仁人”中第十六位,前面第十四、十五位即是“朱襄氏”与“葛天氏”。之始,阴多滞伏而湛积,水道壅塞,不行其原,民气郁阏而滞著,筋骨瑟缩不达,故作为舞以倡导之。”后又现“声歌”:“帝喾命咸黑作为‘声歌’——《九招》《六列》《六英》。”关于“音律”,是“乐”之制度化表征,㉟司马迁《史记·律书》卷25:“王者制事立法,物度轨则,壹禀于六律,六律为万世根本焉。”中华书局1982年版,第1239页。班固《汉书·律历志》卷21上:“《虞书》曰‘乃同律度量衡’,所以齐远近立民信也。自伏戏画八卦,由数起,至黄帝、尧、舜而大备。”中华书局1962年版,第955页。亦是“乐”之社会与文化依据,创制时间上溯至黄帝:“昔黄帝令伶伦作为律,伶伦……以为黄钟之宫,吹日‘舍少’。次制十二筒,以之阮隃之下,听凤皇之鸣,以别十二律。……黄帝又命伶伦与荣将铸十二钟,以和五音。”这表明,有古人相信以“十二律”“五音”为基底的古音律体制,早在黄帝时期便已确立。关于“乐器”,它的专门化及制度化,意味着“乐”社会化内涵的提升。与“舞蹈”合流则意味着严整意义之古乐体制——“乐舞”的诞生。“歌舞乐”一体的时间点被定在帝喾时期:“帝喾命咸黑作为‘声歌’……有倕作为鼙鼓钟磬吹苓管埙箎鼗椎钟。帝喾乃令人抃或鼔鼙,击钟磬,吹苓展管箎。因令凤鸟、天翟舞之。”关于“乐仪”,创建乐仪,是乐制建设的一部分。它意味着“古乐”已超越单一的声音形态而明确了社会象征,从而再度扩展了“乐”的社会功能。仪式性提升始于帝舜时代,由是“乐”之价值全面提升,或连接上“天人”(神鬼)交通的精神层面,“颛顼好其音,乃令飞龙作效八风之音,命之曰《承云》,以祭上帝。……帝舜乃令质修《九招》《六列》《六英》,以明帝德”,其时间点定在颛顼时期,或联系于国家层面上的仪式象征:禹之《夏籥》,“以昭其功”;汤之《大濩》,“以见其善”;周公之《三象》,“以嘉其德”,其时间点出现在禹、汤等君王继统之后。

(4)“乐”与社会。《吕览·古乐》之“乐”,与社会关联紧密。首先,与族群生存相关联,如“昔古朱襄氏之治天下也,多风而阳气畜积,万物散解,果实不成,故士达作为五弦瑟,以来阴气,以定群生”。其次,与生产活动相关联,如“昔葛天氏之乐,三人操牛尾,投足以歌八阕”。复次,与精神生活相关联,如“帝舜乃令质修《九招》《六列》《六英》,以明帝德”。再次,与政治统治与秩序(“功成作乐”)相关联,如“汤于是率六州以讨桀罪,功名大成,黔首安宁。汤乃命伊尹作为《大濩》”。

(5)“乐”之始创。《吕览》中古“乐”始创,有特定渊源,其共同特点是:帝王发号施令㊱命、令,古义通,君告臣之话多称命或令。如《十三经注疏·春秋左传正义》卷13《僖公九年》“令不及鲁”陆德明释文:“令,本又作命。”第1801页上。孙诒让《周礼正义》卷64《职方氏》“帅其属而巡戒令”正义:“《周书》令作命,义同。”中华书局1987年版,第2692页。《十三经注疏·礼记正义》卷55“《甫刑》曰:‘苗民匪用命,制以刑’”,郑玄注“命谓政令也”,第1647页下。《吕氏春秋校释》卷5《古乐》,自黄帝以下制乐,皆依帝王命、令:“黄帝令伶伦作为律”“帝颛顼乃令飞龙作效八风之音,命之曰《承云》”“帝喾命咸黑作为声歌”“帝尧立,乃命质为乐”等,第284—286页。而臣僚承命创制,“乐”之创制涉及多方因素,如社会上层精英,社会或国家重大事件,或“乐”本身即文化制度重大事项,但与社会一般成员无涉,亦与个人情感无关。从朱襄氏至周成王十五帝王之“乐”,创作情形无一例外,皆如是。

据此可见,《吕览·古乐》篇“乐”之形成最基本的维度是:时间/历史。“乐”这种独特之物,就生发于时间进程之中,通过累积而逐渐显露自身,并于渐进中塑成系谱。也就是说,“乐”,在时间中产生,依“历史”而彰显。

2.“音”与空间

《吕览·音初》探讨“音”之由来。值得注意的是,它放弃了《古乐》篇从时间中搜寻的进路,而转向空间方位中的考察。《音初》篇告诉我们,“音”在空间方位中凸现,历史源头浅近,与“乐”两歧。除开简要的历史信息,“音”的两个重要面相是:空间方域和情感价值。由是,《音初》篇不顾及“音”产生之时序,锁定东、南、西、北方位以搜寻“四音”由来。这种放弃历时考察而转向从空间搜寻的做法,自然忽略“音”源起的时间逻辑,故文本之时序惟其错乱不堪,如“东音”与“南音”。“东音”“南音”尽管同出夏代,然第十四代帝王孔甲所作“东音”㊲《吕氏春秋校释》卷6:“夏后氏孔甲田于东阳萯山……乃作为《破斧》之歌,实始为东音。”第334页。却讲述在先;而夏初禹时始作之“南音”㊳《吕氏春秋校释》卷6:“禹行功,见涂山之女……女乃作歌,歌曰‘候人兮猗’,实始作为南音。”第334—335页。则讲述在后,朝代倒错十三代。“西音”与“北音”同样如此。“四音”中产生最晚的“西音”,出商王殷整甲自嚣迁相后,却讲述在先;而早自商祖有娀氏之“北音”㊴《吕氏春秋校释》卷6:“有娀氏有二佚女……二女作歌一终,曰‘燕燕往飞’,实始作为北音。”第335页。则讲述在后。《史记·殷本纪》云有娀氏为商人母系先祖,㊵司马迁《史记·殷本纪》卷3,第91页。“北音”当远早于“西音”。历史记述,最忌讳年代错乱,㊶《吕氏春秋校释·序》高诱:“不韦乃集儒书……名为《吕氏春秋》,暴之咸阳市门,悬千金其上,有能增损一字者与千金。”第2页。尽管“无人能增损”是畏其权势,但亦可见用心之精细。另按,同书《古乐》篇中历史时序谨严,说明此处失误不大可能。此叙述时间错乱当是转向空间视角所致。此错乱自然难逃后世史家法眼,后世史家转述时则有所“究正”。㊷如沈约《宋书》卷19《乐志一》则从整体上重做了编排,而以“北南东西音”顺序重述。中华书局1974年校点排印本,第548页。《太平御览》卷571(阙“南音”)、《说略》卷11中的转述,叙述顺序同《宋书》。当然,后世史家并未理解《吕览》的用意,也未意识到先周之“音”有别于周代礼乐之“乐”的另一种本质。对照《古乐》《音初》二篇,虽皆言历史渊源,却持衡不一,“乐”“音”殊相,各为一脉:“乐”严格依其时序,而“音”却弃置时间,而以方位为轴心。“乐”“音”源出不一,映衬出“音”的特殊性。现简略归纳如次:

(1)“音”之统系。“音”是与“乐”相区别的另一音乐系统,不依历史时间流脉而由空间推展而来,区别或关联于东西南北之方域。由此,对于“音”来说,时间既然无关紧要,那么帝王间的历史关系也就无关紧要。“音”之重要性在于其地域意义,并内化为“音”的最根本特性。可见,“音”之逻辑与路数同“乐”全然不同,它挑战了历史时间在音乐生成中的意义,也挑战了帝王世系在音乐中的绝对价值,终而于方域中形塑出一种有别于“乐”的新类型——“音”。

(2)“音”之形貌。与“乐”相较,“音”的形貌简明单一:仅主以人声。如东音:“孔甲曰:‘呜呼!有疾,命矣夫!’乃作《破斧》之歌。”又南音:“涂山氏之女乃令其妾待禹于涂山之阳,女乃作歌,歌曰‘候人兮猗’。”北音亦如此:“有娀氏有二佚女,……二女作歌一终,曰‘燕燕往飞’。”可见,“音”皆为“徒歌”㊸《十三经注疏·尔雅注疏》卷5《释乐》:“徒吹谓之和,徒歌谓之谣。”第2602页上。,尚未容纳乐舞、音律、乐器、乐仪等多样化形貌,甚至与“声歌”亦不相类㊹《吕览》中,“声歌”仅见于《古乐》篇,创始于帝喾时代,包括《九招》《六列》《六英》一类;而“东南西北音”创始于夏商时代(晚于帝喾),歌如《破斧之歌》《候人兮猗》《燕燕往飞》等,二者并不相类。同时,《音初》篇明言“东南西北音”各有所“始”,也就是说“音”与“声歌”没有联系。。“音”的初现,亦不见音律上特别的规范与要求,更与仪式无涉。

(3)“音”与社会。“音”之社会面相,相对狭窄,主以生活琐事与个人情感。如“东音”,聚焦于养子足疾事及感触。又“北音”,为有娀氏二女之游玩事及感念。最可注意的是“南音”与“西音”。“南音”本关涉大禹治水,触及族群、天下与生存等大事件,然却择以禹妾思恋与焦虑之情作为表达内容。“西音”亦然,尽管牵扯上周昭王征荆事,然却还是臣僚以表达个人对故居之念想与追思为其旨趣。

(4)“音”之创始。比之“古乐”,“音”之始创者与内容等亦不相同。“音”起始时间远晚于“乐”,上限只能溯至夏初,与“乐”不同时不同源。“东西南北”四音始出时间之先后并不重要,重要的是其方域文化特质,它表明“音”,方域上各有所本,文化上各有源流。“音”创作分散,无“乐”那样单一的王室创作主体;创作者社会身份亦多样,或为帝王,或为社会庶人,甚或另有女性的创作参与。“音”之内容,亦属个人情意,各事例皆然:孔甲因其养子宿命作《破斧》之歌而始为东音,涂山氏之女思恋禹归作《候人歌》而南音以兴,殷整甲思于西河故事而西音始发,有娀氏二女爱恋飞燕作歌“燕燕往飞”而肇有北音。

从这里可知,《音初》篇所谓“音”,其建构别有一维度:空间/地域,是别出于“乐”的另一个统系。“音”尽管有时间源头,但空间与方域才是其建构之基,而以空间文化和个人情性为其内核。与“乐”相较,历史属性不是其本质,且与历史之“乐”毫无交集。“音”在周人眼中,独立来源,自成一体,与周族、周乐无关,是历史上“音乐”统系之另一流脉。可见,《吕览》中“乐”“音”二分体制与《乐记》“乐”“音”“声”三分体制“异趣”,其根源不在周代,亦不源出“礼”“乐”体系,而是分别源出于时间或空间的不同系统,以及分别对应于“时空”意识中的“历史旨趣”或“空间旨趣”。

三、“乐”“音”二分之意涵

《吕览》以“古乐”“音初”名义分述周朝之前之音乐,笔者以为,实已暗示上古“音乐”史“乐”“音”分途发展的大体脉络,同时也表明周朝之前的“乐”“音”二分系统的存在。在此系统中,“乐”“音”的差异与分立,既构成了这一分类的具体特征,同时亦反映了周以前音乐的独有内涵,于此处再做简要的归纳:

“乐”之意涵,牵涉两个来源:其一,“乐”是时间现象,也从时间中产生。其二,“乐”亦是社会族群现象,依氏族首领或帝王指令而由其臣僚完成制作。其实,“古乐”本身并无纪年或具体的时间标识,时间涵义之衍生源自对“帝王世系”的依附。换句话说,“帝王世系”使各分立之“乐”进入历史编纂的脉络,从而构成“乐”之历史。“帝王世系”,本质是血脉的延续,然却揭示了“乐”的深层依据——族群之意涵,从而也使文化得以在血脉意义上汇聚。它的重要含义是:“乐”的历史形成于帝王血脉。由此,产生了“乐”的第二层含义,“乐”通过族群汇聚,由族群顶层所设计并最终完成。“乐”,由此也就成为了整个族群的象征。氏族社会中,帝王即族长。族长指令,亦可视之为代表了整个族群的祈愿、意志与行为,由此“乐”也成为族群的标识与符号。《古乐》篇中,“乐”有丰富的社会面相:无论是施用于族群的生存与生活(朱襄氏、葛天氏之乐等),还是施用于制度建设(黄帝创制音律,仲春之月、乙卯之日举行《咸池》表演等);无论是施用于祭祀上帝之活动(颛顼“以祭上帝”、帝喾“以康帝德”、舜“以明帝德”等),还是施用于治理环境、疏通大川(夏禹治水)之劳作,或为改朝换代而“歌功颂德”(“以昭其功”“以见其善”“以嘉其德”)等,无不是整个族群的意愿和社会理性行为的体现,而与个体行为和个人情感无涉。由此,古“乐”之意涵可归为三点:世系脉络,族群行为,社会理性。

而“音”之意涵,与“乐”有两点区别:其一,于空间中构成多样性的文化单元。其二,作为个人情感的社会现象。也就是说,“音”并不以时间绵延与历史阶段构成意义单元,由此也就不与血缘及先祖之意义相联系,而是通过广延的空间来形成单元、分类与特质。空间单元中的地域性是其文化意义的核心,构成“音”划分单元的依据与标准。由于“音”源自不同方域和产生于不同的时间节点,因而自身并非出自某种统一性的社会行为或观念,而是出自多样性的方域单元的聚合。同时,“音”也不像“乐”那样是整个族群的诉求与行为表现,而是单个人的内心情感的外露:无论是帝王孔甲内心深切的怜悯(“呜呼!有疾,命矣夫!”),还是涂山氏之女对大禹的依依情爱(“候人兮猗”);无论是殷整甲的故土思念(“犹思故处”),还是有娀氏二女之欢悦念想“飞燕”(“燕燕往飞”)等皆为事例。这里“音”之划分,根本上说是因空间方域而来,与帝王世系并无干系,与历史脉络亦无实质性联系,人与事的“此地、此时、此情”成为首要价值。与此同时,“音”之创生,亦不在帝王与臣僚为其族群整体的努力之中,而出自社会中各成员个人情感的抒发。㊺周代《风》诗即继此传统。《诗序》说“风”是“以一国之事系一人之本”,孔疏云:“‘一人’者,作诗之人。其作诗者,道己一人之心耳。”可见,《风》诗亦强调“一己之心”所感范围限于一国之方域。《十三经注疏·毛诗正义·序》,第272页中。因方域、情感等多样联系,而导致创作者和创作的多样。创作者中,除帝王、臣僚外,女性忝列其中(北音)。此外,东音《破斧之歌》亦须特别提到。它并非由帝令臣制之模式而来,而已改由帝王亲作,亦并非为传递族群意愿,而是出于帝王私情。此作一来突破了帝王“令而不作”的陈规,二来也有了帝王个人情感表达的先例,其三还与“乐”作为群体象征而非个人情意的传统相左,同时亦模糊了“音”“乐”截然二分和壁垒森严的这条底线。据此,此时“音”之意涵,亦可归纳出三点:地域文化,个人行为,世俗情感。

由此可见,音乐的历史发展中,有一个从表达群体意愿和表达个人情意的分立与发展的过程,“乐”是在群体时空中的创作、表达与分享,而“音”则是在个人情致空间中的创作、表达与欣赏。《吕览》“乐”“音”二分的记述正好反映了我国音乐历史演进中这样一个过程的存在,它为我们保留了这一古老的历史记忆。“乐”“音”二分的这个过程,也是理解音乐历史发展和音乐历史内涵的重要基础。

四、周代“礼乐”与“乐”“音”二分

周公制礼作乐,制度上说是创始,但文化上说实则为流脉。作为制度创造,是对新国体的适应。作为文化流脉,则包含对周人族性之根的延续。也就是说,宗周“礼乐”之“乐”,其根基当会坚守周族传统一脉,包括“乐”“音”二分的旧有观念。《左传》《国语》中“乐”与国名、地名并举的情况十分常见,如“周乐”“周诗”“卫风”“南音”等,这里强烈的地域观念表明直到春秋时期,人们以方域区分音乐依然普遍。

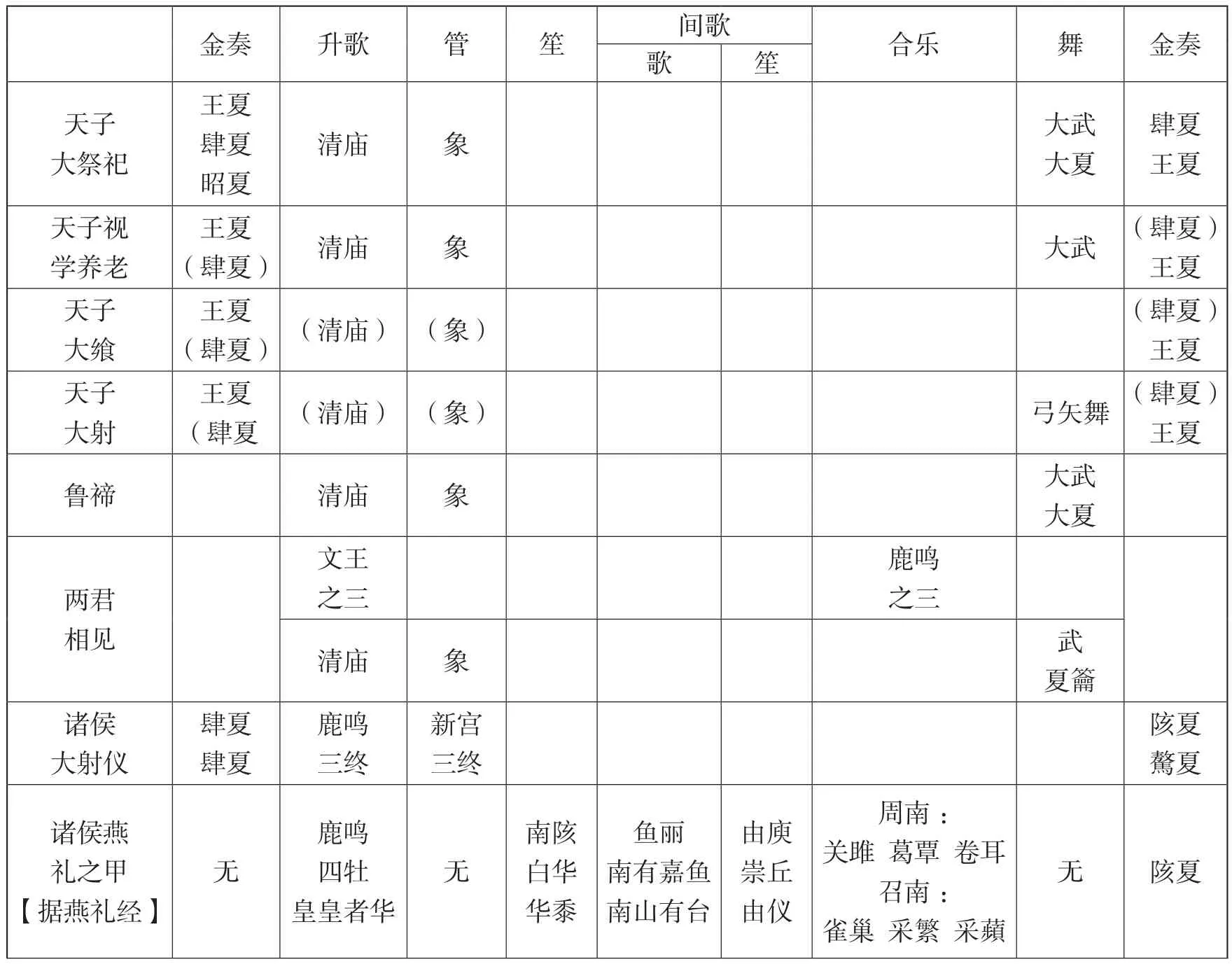

那么,“周乐”该如何理解呢?简单说,在文化层面上“周乐”当属周人之乐。周初,周公制礼作乐,其“礼乐”之“乐”实则是“周乐”基础上的创制。至春秋时,“周乐”的周族性质在“雅”的意义上再次得到申明。西周早期文献,多周人以夏自居的记载。㊻《尚书》中《康诰》《君奭》《立政》诸篇多有所载。如《康诰》周公云:“惟乃丕显考文王,克明德慎罚,不敢侮鳏寡,庸庸,衹衹,威威,显民。用肇造我区夏。”见《十三经注疏·尚书正义·康诰》,第203页中。对此朱东润的理解是,“周”本地名,因古公亶父迁地“周原”,而以为部族之名。㊼朱东润《诗大小雅臆说》:“周者地名也,而夏则为不足之名。周人之称周,盖起于古公亶父……初至周原。”朱东润《诗三百篇探故》,上海古籍出版社1965年版,第65页。孙作云则说,周人因与夏人(有邰氏)婚姻关系而自称夏人。㊽孙作云《说雅》:“相传周的始祖后稷(弃)与‘有邰氏’之女结婚,《大雅·生民》所谓‘即有邰家室’。”见《诗经与周代社会研究》,中华书局1966年版,第337页。朱、孙二人尽管具体解说不一,但“周”“雅”二义则是内在相关和一致的:“周乐”是地域角度的称呼,“雅乐”是族性角度的称呼。“周乐”即“雅乐”道出了“周乐”的族性实质。朱东润坚持认为《诗经》中大小“雅”的周族性质㊾朱东润《诗大小雅臆说》:“周人自称为夏……聚族岐周,则为大夏,东迁丰镐,乃号小夏。……此则《大、小雅》。”朱东润《诗三百篇探故》,第67页。是有道理的。春秋“季札观乐”言及“大小雅”时,亦只在强调与周人的关系:“为之歌《小雅》,曰:‘美哉!思而不贰,怨而不言,其周德之衰乎?犹有先王之遗民焉。’为之歌《大雅》,曰:‘广哉,熙熙乎!曲而有直体,其文王之德乎!’”㊿《十三经注疏·春秋左传正义》卷39《襄公二十九年》,第2007页。而季札在评价其他诸乐时,凡言及周人的,都会明确表达与周人的居地和文化相关,如为之歌《王》,“其周之东乎”;为之歌《豳》,“其周公之东乎”;为之歌《秦》,“其周之旧乎”;见舞《大武》者,“周之盛也”。由此可见,大小“雅”与“周”的关系;也由此,以“雅”称“乐”当为周乐无疑。从来源上讲,在周初,宗周“周乐”实为两个系统,一个源于周族系统,另一个则源于历史系统。“周乐”的这两个系统在“三礼”等文献中清晰可见。今借王国维《释乐次·天子诸侯大夫士用乐表》51王国维《观堂集林(一)》(附别集),中华书局1959年版,第102—104页。本表稍作调整。展示如后:

金奏 升歌 管 笙 间歌 合乐 舞 金奏歌 笙天子大祭祀肆夏王夏天子视学养老王夏肆夏昭夏清庙 象大武大夏大武 (肆夏)王夏天子大飨王夏(肆夏) 清庙 象(肆夏)王夏天子大射王夏(肆夏) (清庙) (象)弓矢舞 (肆夏)王夏鲁禘 清庙 象 大武大夏王夏(肆夏 (清庙) (象)两君相见文王之三武夏籥诸侯大射仪鹿鸣之三清庙 象肆夏肆夏鹿鸣三终新宫三终陔夏驁夏诸侯燕礼之甲【据燕礼经】无鹿鸣四牡皇皇者华无南陔白华华黍鱼丽南有嘉鱼南山有台由庾崇丘由仪周南:关雎 葛覃 卷耳召南:雀巢 采繁 采蘋无 陔夏

(续表)

据上表可知,历史系统之乐有《大武》《大夏》等及《肆夏》《王夏》等“九夏”之乐,而周族系统之乐均见于《诗经》中“周颂”和二“雅”,如《周颂·清庙》《大雅·文王》《小雅·鹿鸣》等六首及《南陔》等六首笙乐,此清一色皆周人之乐。另有二“南”《周南·关雎》三首和《召南·雀巢》三首亦属周人的创作。52“二南”因关涉周公、昭公采风创作,虽与周故土无关但与周人相关,故比较特殊。宋王质《诗总闻》卷8《豳风·鸱鸮》注云:“周公生于豳、岐之间,陶染西俗习贯西音。”景印文渊阁四库全书本,第72册,台北商务印书馆1986年版。除此外别无他乐。值得注意的是,在天子的用乐系统中,只有纯粹的“周乐”而无二“南”。而非天子系统之乐,才包含了二“南”诗乐。应该说,最为纯正的是“雅乐”(包括《颂》和《大武》《大夏》一类),其次才是与周人有关的“二”南(然而并不见“诗乐”中其他的风诗)。这两个系统构成了宗周礼乐的基础。细究这个基础,即可觉察“周乐”背后的周族意涵,先周“乐”“音”二分的影子,以及“乐”“音”二分与“雅郑”观念间的关系。

“周乐”在周代的衍变,实为一个逐渐容纳“音”体系之过程。这一过程最终导致“周乐”的族性根基发生动摇和瓦解。这一过程中既有主动改造,亦有被动改变,其大致可划出三段。周初制礼作乐,是对先周之“乐”的最初改造,从而形成宗周礼乐。《吕览·古乐》所载,先周古“乐”一系始自朱襄氏之乐,一脉延续至周成王,共“十五帝王”之乐,但宗周礼乐将其改造为“六乐”。此变化为《周礼》所记录。为强化国族意识而强化“黄帝”53涉及“三皇五帝”的历史记忆,古人有多种说法。据童书业整理,三皇共“七说”,五帝有“五说”,参见童书业《春秋史》第一章注释2,上海世纪出版集团2010年版,第12—13页。历史记载的多样性,也从一个侧面反映了我国古代族群系谱多样性的存在。这种情形也反映了我国古族群互融过程中对其血脉正统及其主导权的争夺,周人对此亦必然做出选择与回答。“六代乐舞”可以说也是一种回答。一脉,周人不惜改组古帝王“乐”系而成就“六乐”,以重构周朝的历史观念与“天人”意识。于是先周古“乐”传统被缩减,起点由原朱襄氏降至黄帝,“乐”的历史从原“十五帝王”压缩至“六代帝王”,其乐舞亦由原初的“十五部”压缩至后来的具有代表性的“六部”54同注㉒,第788—789页。,最后定格为《云门》《咸池》《大韶》《大夏》《大濩》和《大武》。宗周“礼乐”最重要也最成功的是,使周“乐”挤进并融入黄帝一系之脉络当中。这一变更的要害在于,为建构“宗周礼乐”体系,周人通过改造“先周”传统而再造一个新传统。新传统的表达意味着,周“乐”传统久远延续,是正统之脉,同时也期望成为这个新起国家的意识形态与文化传统。

第二段在西周后期。随着周室中衰,王权式微,宗周礼乐渐生变化,最显著的标志是开始容纳周族外的其他音乐。杨荫浏据《周礼》记载,将“周乐”之框架别为“六代乐舞”“小舞”“散乐”“四夷之乐”“宗教性乐舞”五种类别。55杨荫浏《中国古代音乐史稿》(上),人民音乐出版社1981年版,第35—36页。这种类分意味着“音”之禁忌在周乐中已经开始松动。“六代乐舞”,即“大舞”,包括《云门》《咸池》《大㲈》《大夏》《大濩》《大武》六种56同注54。,“小舞”为六种持舞具之舞,即帗舞、羽舞、皇舞、旄舞、干舞、人舞。57同注㉒卷23《乐师》,第793页中。“散乐”,即乡野之乐。58同注㉒卷24《旄人》“掌教舞散乐、舞夷乐”,郑玄注:“散乐,野人为乐之善者。”卷16《委人》:“掌敛野之赋”,郑玄注:“野,谓远郊以外也。”卷12《舞师》:“凡野舞,则皆教之。凡小祭祀,则不兴舞。”(第801页中,745页下,721页中、下)可见,散乐当郊野之外的人的音乐。“四夷之乐”,为周边族群音乐。59《十三经注疏·尚书正义》卷19《毕命》“四夷左衽,罔不咸赖”,孔传:“言东夷、西戎、南蛮、北狄,被发左衽之人。”第245页下。“宗教性乐舞”,包括社会生活中的祈雨之“雩”和驱疫之“傩”等。60同注㉒卷25《占梦》:“遂令始难(傩)驱役(疫)。”卷26《司巫》:“若国大旱,则帅巫而舞雩。”第808页上、816页上。

最值得重视的是其中第四和第五这两类音乐。“散乐”即王畿外之乐。《诗经·鲁颂·駉》“駉駉牡马,在坰之野”,毛《传》云:“垧,远野也。邑外曰郊,郊外曰野,野外曰林,林外曰垧。”61《十三经注疏·毛诗正义》卷20之1《鲁颂·駉》,第609页上。又《尔雅·释地》:“邑外谓之郊,郊外谓之牧,牧外谓之野,野外谓之林,林外谓之垧。”郭璞注“:邑,国都也。”62同注㊸卷7《释地》,第2616页上。《周礼·秋官》“县士掌野”,郑玄注:“地据王城二百里以外至三百里曰野。”63同注㉒卷35《县士》,第876页下。也就是说,乡野是与王城相对的一个区域。乡野之“散乐”,即是地处周王城外“郊”与“林”间这一区域的音乐,属周王朝管辖非侯国范围内之乐,大概即今天说的城外郊之乐。64“野”这一区域的居住者,因其处在周朝领域扩张和灭商的过程中,故必然十分复杂,因而乡野之“散乐”亦有复杂的族性成分。而“四夷之乐”则是周朝对有别于周人外各族群之乐的称呼。郑玄注云:“四夷之乐,东方曰《韎》,南方曰《任》,西方曰《侏离》,北方曰《禁》。《诗》云:‘以《雅》以《南》’是也。王者必作四夷之乐,一天下也。”65同注㉒卷24《鞮鞻氏》,第802页上。《白虎通义》亦云“:王者制夷狄乐,不制夷狄礼。……乐者,圣人作为以乐之耳,故有夷狄乐也。”66陈立《白虎通疏证》卷3,中华书局1994年校点排印本,第111页。周人强调圣王创制“夷乐”,传递出的强烈信息仍是消解原夷乐之族性内涵,以彰显周人的文化身份。就《周礼》礼官所载看,除所载“乐”外,还有散乐、四夷之乐,但不载“四方之音”67《龠章》职中《豳》诗除外。。尤可注意的是,尽管此时“周乐”仍将“四方之音”排斥在外,但却接纳了“四方”观念。

第三段始自春秋。随着诸侯国崛起,宗周“周乐”也受其影响,但曲折迂回。“周乐”最显著的变化在于对“国风”全面的接纳。据马银琴《两周诗史》研究,《诗经》中除“二”《南》外的十三“风诗”最早进入周王室而成为‘周乐’之一部的时间,要到西周晚期了。68马银琴从诗文本结集角度认为,除“二南”外,十三国风最早当是在宣王时期成为周乐组成部分的。见马银琴《两周诗史》,社会科学文献出版社2006年版,第273—295页。周乐纳入“音”系统后,内涵即发生重大改变。春秋鲁国“周乐”即是这种状况。《左传》襄公二十九年载:“吴公子札来聘,……请观于周乐。”69鲁国虽侯国,但一直存有天子之乐。《春秋左传正义》卷39《襄公二十九年》“请观于周乐”,晋杜预注“鲁以周公故,有天子礼乐”,孔颖达正义曰:“《明堂位》云:‘成王以周公为有勋劳于天下,是以封周公于曲阜,命鲁公世世祀周公以天子之礼乐。’”中华书局1980年影印本,第2006页上。鲁国乐工除奏“六乐”,还几乎遍奏十五“国风”,包括《周南》《召南》《邶》《墉》《卫》《王》《郑》等乐歌。70同注㉙卷39《襄公二十九年》,第2006页上—2007页中。需提及的是,此处言及郑国、卫国之音的评价,仅为季札的观感,其立场和观点与后来的孔子不同。由是观之,至晚在春秋鲁襄公二十九年(前544年)前,“周乐”中已“乐”“音”杂奏,而与夏、商“音”产生后“乐”“音”分立的情形稍有不同的是:二者非“分立”,而属“并立”。“周乐”以十五“国风”重造“四方之音”,除周初的《周南》《召南》外,真正全面接纳则是从东周开始的。周公、召公首开取“方音”之先河,71同注㊳“周公及召公取风焉,以为《周南》《召南》。”第334页。其中“风”之传统的“女性”创制及其情意的表达由此得到延续。《礼仪·燕礼》“遂歌乡乐”郑玄注:“《周南》《召南》,《国风》篇也。王后、国君夫人房中之乐歌也。《关雎》言后妃之德,《葛覃》言后妃之职《,卷耳》言后妃之志《,雀巢》言国君夫人之德,《采蘋》言国君夫人之不失职也,《采蘋》言卿大夫之妻能修其法度也。”72《十三经注疏·仪礼注疏》卷15《燕礼》,第1021页中。其后,十三“国风”则全面展现了诸方国的社会风尚和人们的个人情感。地域意义上,尽管《诗经》十五“国风”大抵不出先周“东南西北”音之辖域,但十五“国风”的区位意义已完全不同,并非单纯的方位之分,而因其侯国背景及与其住民(或民系)的联系而成为“音”的新类型。十五“国风”在保留先周“音”之空间本质的同时,放弃原粗放传统,代之以反映周代一统王朝中在侯国名义下的各同姓、异姓国之社会文化类属。在宗周礼乐传统中,“音”(十三“国风”)因与周人无关,不承载周族历史与传统,故无“音”一类。然春秋以降,“周乐”的这种性质发生根本改变:不是“乐”之历史性和族性根基决定“周乐”的内涵,恰恰相反,是“音”的方域空间性和地缘政治性内涵开始逐渐左右周乐,或成为其中的决定因素。

综上,“周乐”与先周“乐”“音”二分的历史关系已经明了,“周乐”的族性本质与其嬗变也清晰可见:“周乐”最初是在先周“乐”“音”区隔上进行的再造,随之诞生了宗周礼乐新传统。这个传统后因接纳“音”而渐生改变,与宗周礼乐对其族性传统的文化承载渐行渐远。由此,即可对“周乐”在不同历史时段中形成的双重本质作如是观:周初之“周乐”,与先周古“乐”一样,是一种以时间为主轴的纵向传统,它强调统一和连续,其本质是历史的及其血缘的;而春秋以降之“周乐”,其传统后来因“音”的介入而逐渐被消解,历史承继和族性维护不是目标,而其方域空间性和地缘政治性,以及个人感受与其性情价值渐次上升并逐渐成为了主导的因素。

五、周代“雅郑”问题与其文化因由

周代礼乐虽然对先周“音乐”有所改造,但“乐”“音”分剖的历史观念仍在坚守。这一前提在理解春秋以降“雅郑”对立问题之产生上至为关键。“雅郑”问题,起点在孔子的三句话:“恶紫之夺朱也,恶郑声之乱雅乐也,恶利口之覆邦家者。”73同注①,第2525页下。孔子列此六事象,当有政治与文化两个面相,“治国为邦”与“礼乐文化”。

(1)“治国为邦”之面相。恢复西周正统。周代治国理念一直以周初为正统。孔子一贯追求的政治理想亦在此,如其所言:“周监于二代,郁郁乎文哉,吾从周。”74同注①卷3《八佾》,第2467页中。此处孔子提“紫朱、雅郑、利口邦家”,即是这类政治诉求。朱,正色,紫,间色75同注①邢昺疏:“正义曰:朱,正色;紫,间色之好者,恶其邪好而夺正色也。”第2525页下。王应麟著,翁元圻等注,栾宝群等校点《困学纪闻》卷5《礼记》:“周衰,诸侯服紫。”上海古籍出版社2008年版,第632页。可见,诸侯服色本为紫,服弃紫而朱色,僭越也。;雅乐,正乐,郑声,淫声76同注①:“郑声,淫声之哀者,恶其淫声乱正乐也。”第2525页下。;邦家,国君,利口,巧言善辩者77同注①孔安国曰:“利口之人,多言少实,苟能悦媚时君,倾覆国家也。”第2525页下。。朱、雅乐、邦家象征治国之正统,而紫、郑声、利口之人则泛指以邪乱正之势力;孔子以此郑重申言:“为邦”正道不容淆乱。78孔子论乐,其基本取向是乐的社会功能,见《周代宫廷雅乐与郑声》,《音乐研究》1991年第1期。问题是,孔子以雅乐、郑声之异质隐喻当时之政治乱象,却未能就雅乐、郑声何以能成为政治乱象的隐喻加以说明。《论语》之言,微言大义,给后人理解留下不少谜团。进一步的解答,还得回到文化解读上来。

(2)“礼乐文化”之面相。维护西周国体。理解礼乐文化,重在其“雅郑”之文化意涵。孔子言“雅郑”,将其对举并置,至少传递了两点意思:二者相互对立,含义相反相成。这就与“乐”“音”异质的先周观念联系了起来。如前所述,周初礼乐之乐,周乐主导,尚无异质之“音”介入,“周乐”一统而和谐,不见嫌隙,只是春秋以降,随着“音”系统介入周乐之中,“乐”“音”才冲突骤起。这里的关键是:“乐”“音”本为文化事象,何以冲突剧烈,不容彼此?本为文化事象,何以又成为一种政治表达?换句话说,“雅郑”对立,到底是文化冲突还是政治冲突?已有的资料表明:政治是外象,根子在文化;冲突在音乐,实质在文化。凸显于政治情势,恐怕更深处还要联系文化依据方面。据前文,古“乐”皆各代帝王所造,共同点在体现其“历史连续性”与“氏族共有性”。“乐”之“历史连续性”和“氏族共有性”,目的在政治,即为周人之政权建构一种历史的合法性和社会的一统性。周初“制礼作乐”,即提出此类愿景,试图在周族文化基础上建立一种新型的文化与制度规范,达到建构周朝新国体和建构全体社会成员共同心性的目标。周初,国之主体是周人,国之文化,亦周文化莫属。“周乐”,因源出周文化,当是国之所本和周人文化身份之所在。此即宗周“礼乐”之文化性质。回头看“音”,就其渊源讲,与周人无甚干系,“东音”“南音”出夏人,“北音”“西音”出商人,后来周代各封国“方音”,均非源出周人“生我养我”之故地,亦非原属“育我树我”之文化。对周族人来说,“方音”之空间属性与方域性质,非但与本族无关,其特质充满异质性,这样的“音”自然无文化正当性可言,其表象背后之品性正可谓:“非我族类,其心必异。”79同注㉙卷26《成公四年》,第1901页中。由此,所谓的“音”,自然在“为政为邦”上,即在维护周王室之正统上,会受到排斥与否定。

商周争战,说到底,是族群利益和族群生存之争。周人胜出而制礼作乐,其终极目标,自然不出维护和巩固周族核心利益之右。依此而论,宗周礼乐自然成为国家秩序和周族威权的一种展现,而周族文化则当成为国家意志之根柢。为巩固周政权之合法性,周人强化“君权神授”“天初降命于周”80黄怀信等《逸周书汇校集注》(修订本),上海古籍出版社2007年版,第489页。等意识,扩张周族文化,为周天子执政铺平道路。然周人新王朝毕竟疆域广大,其间族群众多,民系纵横,文化不类,周天子真想要成为“天下共主”,除开武力征服,还须证明其统治的合法性和历史方面的根据,故当务之急则是确立周族文化为国家之文化基座。准此,“礼乐征伐自天子出”81同注①卷16《季氏》,第2521页中。才顺理成章,成为国家制度之准绳。“周乐”,即是这一历史要求的产物。依先周“乐”系统,周人成功将“周乐”纳入先圣帝王之乐一脉,82有意思的是,《吕览·古乐》中周初“三帝之乐”是作为“古乐”记载的,同时亦意味着“古乐”就此终结,其后再无“古乐”。此处传达这样的信息:周乐与先帝之乐一脉,故具有血脉与历史的合法性。周初周人之“三王之乐”已获得其合法地位。表面上“三王之乐”攀上了帝王乐系,然其实质则是地地道道的周族之乐。“宗周礼乐”的文化内核即在此。以此讲,“周乐”的关键在周之“族性”内涵,此也是周代整个社会与文化建构的焦点。由此反观“音”之系统,便知其性质截然相反。首先,“音”与周人渊源无关,与周乐亦无历史同根性。其次,“音”源于“四方”,其存在基于方域与异族(或民系)。其三,“音”传达的是非血缘的空间性事物,并对连续性时间事物形成压制。其四,“音”表现的是人的个体感性而非社会的群体理性。“音”的种种品性,只是适应了自春秋始诸侯方国的发展,与各方诸侯的政治割据和文化崛起相得益彰,共存共荣。如此之“音”,绝难同宗周王朝的礼乐制度相符,如不加防范,任其泛滥或将威胁到作为国家意识核心的“周乐”及周族文化的地位。孔子直接表达了这种担忧,“礼乐征伐自诸侯出”,则不出十年国必亡。83同注①卷16《季氏》:“天下有道,则礼乐征伐自天子出;天下无道,则礼乐征伐自诸侯出。自诸侯出,盖十世希不失矣;自大夫出,五世希不失矣;陪臣执国命,三世希不失矣。”第2521页中。孔子尖锐地点出:周“乐”就在其中!孔子此语,其实也从另一侧面回答了他何以“恶郑声”以及“郑声”何以能够隐喻政治的原因,那就是:方域不可凌驾王畿之上,诸侯不可凌驾天子之上,一切方域性“音乐”,因无历史合法性和族性的文化依据,皆无政治与文化的正当性,应予坚决否定。这也从“地域”和“文化身份”角度道出了“郑声”的本质。

“乐”“音”冲突不见于周初,还有两个原因值得一说:一是与当时坚守“乐”“音”二分原则有关,二是与当时的政治情势有关。周初,天子强大的政治威权如日中天,“溥天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”84同注61卷13《小雅·北山》,第463页中。;礼乐制度作为国家主流意识亦正喷涌出巨大能量。而此时各封国地域之“方音”,尚未真正纳入周王室,亦未真正发育成熟成为能反映方域政治文化并能与周王朝文化相对抗的异质力量。一句话,此时侯国孱弱,方“音”未能彰显其势能,故尚未对王国政治与文化的基础构成致命威胁。至春秋时期,情势突变,诸侯蜂起。他们希望通过方域空间来消解历史时间,通过突显其区域文化及释放地方情感来凸显自身的存在,并由此证明地方权力与其治理的合法性。可见,无论是“先周”之“东南西北音”,还是春秋中晚期各侯国之“方音”,不仅无助于周王朝政治上归于一统,相反可能助长僭越离叛之风,分裂西周以来王朝的统一政体。由此可知,无论是当时的“郑声”,还是其后的“郑卫之音”,以及一切“夷俗俚音”,都成为了在当时情势下不同政治诉求的表达,成为众声喧哗的“政治”话语。

由此可知,西周后期随着社会与政治的变故,侯国方音的兴起及逐渐影响和入主周王室,“周乐”中“乐”“音”矛盾的文化品质被“政治化”,其文化意涵上的差异逐渐转变而成为后来公开的政治冲突的焦点与工具。尤其是“音”,春秋末竟被认为发展到压抑“乐”的功能、僭越礼的规范,终而形成大有消解周朝礼乐之态势,而不能被容忍。面对如此情形,孔子再也按捺不住,率先发难要求礼乐内部“乐”与“音”的决裂,85从文化上讲,“雅郑”之乱,问题出在礼乐内部,有诸多深层和复杂原因,并非仅仅由单一的某种因素所致。为调解“郑声”“郑风”相抵牾的历史现象,一些研究或只从音乐上强调“郑声”非“郑风”,或单独强调“郑风”中男女之情的民俗因素,等等。这些解释虽有一定道理,但还不能道出根本,也无法解释孔子删《诗》后,“郑风”仍赫然列于其中的事实。以宣示其“吾从周”86同注①卷3《八佾》:“子曰,周监于二代,郁郁乎文哉,吾从周。”第2467页中。的政治意愿和决心。为此,他更是新造“雅乐”一语。他之所以挑出“雅乐”一语,而不用人们熟知的“礼乐”“周乐”,实在是想申言“周乐”之族性本质。周时之“雅”,向有“夏”87“雅”通“夏”。指中国。《荀子集解》卷2《荣辱》:“譬之越人安越,楚人安楚,君子安雅。”王先谦引王引之曰:“雅读为‘夏’,夏谓中国也。”《诸子集成》(第2册),中华书局1954年版,第39页。另参看孙作云《说雅》,载《诗经与周代社会研究》,中华书局1966年版,第332—342页。“雅乐”即周王畿之乐,表明雅乐的族属和地域性意涵。“正”二义,88《十三经注疏·毛诗正义》卷13《小雅·鼓钟》“以雅以南”,郑玄笺“雅,正也”,第467页上;卷8《泰伯》“子所雅言,诗书执礼皆雅言也”,孔安国曰“雅,正也”,第2482页下。朱熹《论语集注》“恶郑声之乱雅乐也”,朱熹注“雅,正也”,朱熹《四书章句集注》,中华书局1983年校点排印本,第180页。《十三经注疏·孝经注疏》卷1《开宗明义章》“大雅云”疏引郑注云:“雅者,正也。”第2545页下。陈立《白虎通疏证》卷3:“雅者,古正也。”中华书局1994年校点排印本,第96页。而此二义,意在彰明其“族性”,以“雅”饰“乐”,更是强调了“周乐”最深层的内在品质。孔子心中之“周乐”,其“族性”纯正无瑕,一统而一贯。他有过如此之表达:“乐,其可知也。始作,翕如也!从之,纯如也!皦如也!绎如也!以成。”89同注①卷3《八佾》,第2468页下。“皦”,扬雄《方言》卷12、《后汉书》卷43《乐恢传》“恢独皦然”,李贤注等释“明”或“净”义;“绎”,《论语·八佾》皇侃疏、朱熹集注等释“寻续”和“相续不绝”义。亦与孔子义相合。此处最被强调的是“清澈”“明净”“相续不绝”之意。所以,当“雅郑”裂隙,“郑声”变乱“雅乐”之时,孔子旗帜鲜明,予以辨正:“乐”“音”必须做出区分,必须明确“周乐”内部存在的文化对立。“方音”郑声出郑国,90郑国是周朝分封的诸侯国之一,周宣王时受封,在王畿之内(今陕西华县东)。公元前711年,周幽王被杀,郑武公护送平王东迁洛阳,次年郑国也东迁,并都新郑(今河南新郑北)一带,崛起于春秋之初。郑之地望原为殷商故地,“郑声”杂糅商音无疑。91郑国,商代为南郑,又名郑父之丘。郑之地望,居今河南中部,北靠黄河,西连周王室,南与陈、蔡毗邻,东与宋接壤。商人异族,商音异质,“亡国之音”尤当特别警惕。东周始,郑武公助平王东迁而得王室信任,后国力日盛,“郑声”亦逢乱世而风靡,对王室产生影响。春秋末“郑声乱雅”这一事实,即表明“郑声”进入周王室,在与雅乐交集中占得上风,并给宫廷礼乐带来颠覆性影响。“方音”入主宫廷,方域文化再现周王室,意味着周族王室文化的衰微而渐近羸殆,这是一个危险信号。面对“郑声”与异质文化,孔子站在“吾从周”的文化立场,视之为异己,划归非“正”统一类。孔子答弟子颜渊问政时云:“行夏之时,乘殷之辂,服周之冕,乐则《韶》舞(《武》)。放郑声,远佞人。郑声淫,佞人殆。”92同注①卷15《卫灵公》,第2517页中。排斥“郑声”,自是为恢复“乐”之“雅正”,以坚守其中之“历史连续性”与“氏族共有性”。公元前484年,孔子说:“吾自卫反鲁,然后乐正,《雅》《颂》各得其所。”93同注①卷9《子罕》“雅颂各得其所”,郑玄注:“鲁哀公十一年冬。是时道衰乐废,孔子来还,乃正之,故《雅》《颂》各得其所。”第2491页上。这里只为“雅”“颂”留有位置,而绝无“音”的任何地位!另据《史记·孔子世家》,亦知这项工作孔子一以贯之:“古者《诗》三千余篇,及至孔子,去其重,取可施于礼义。上采契、后稷,中述殷、周之盛,至幽、厉之缺,始于衽席,故曰‘《关雎》之乱以为《风》始,《鹿鸣》为小雅始,《文王》为《大雅》始,《清庙》为《颂》始。’三百五篇孔子皆弦歌之,以求合《韶》《武》《雅》《颂》之音。礼乐自此可得而述,以备王道,成六艺。”94司马迁《史记·孔子世家》卷47,中华书局1982年校点排印本,第1936—1937页。这段文字道出了孔子“正乐”的意见,十三“国风”必须加以反省与改造。这其中有三点主张值得留意:一是清理的范围,囊括了整个周乐——《风》《雅》《颂》。二是清理的要求,“取可施于礼义”者。最值得重视的是其三,“礼乐至此可得而述”,此亦即“正乐”目标——正本清源;以《韶》《武》《雅》《颂》传统来统领“周乐”与其“方音”间的各种关系,最终也就是清除“方音”,以“备王道,成六艺”。

可见,孔子“雅”“郑”对举,有意切割,是看到春秋以降“乐”“音”在文化品性和政治诉求上已加剧的内在紧张与分裂。宗周礼乐,作为一种制度,肩负“周虽旧邦,其命维新”95同注61卷16《大雅·文王》,第503页下。的历史使命,但由于周王朝疆域中不同的文化存在,“乐”“音”二分的历史观念,以及周乐中“乐”“音”二分的文化对立,还是为其春秋中晚期的“雅郑”冲突埋下了伏笔。正是由于宗周礼乐发展中内部“乐”“音”的文化异质,终使“乐”“音”后来的分裂成为必然。这说明,正是与“音”相对应的那些深藏于地缘(文化)因素中的那些血缘(政治)与权力(国家)因素的交集与互动,才是春秋时期“雅郑”对立和冲突最深层的文化原因。

结 语

本文依据“乐”“音”生发之时空基点,从族群、国家与地缘多重视角来重新理解《吕览·古乐/音初》篇中的音乐历史叙事,并搭建起一个讨论的基点,然后将“雅郑”问题置入先周“乐”“音”二分体制和宗周礼乐制度这一文化与政治双重背景中加以考察。周人崛起,代商立国而革故鼎新,文化重建是基本任务。政治变革与文化重建导致周代社会一系列变革,并深刻影响到社会发展的历史进程。春秋以降的政治走向,明显超出了周初政治家制度设计的框架,新的不确定性催生着社会形态的新变化。这些变化反映到礼乐文化中,便促成了“乐”“音”内在矛盾的加剧,终而引爆春秋以降的“雅郑”冲突,音乐文化因此也成为文化变迁的导火索和晴雨表。在“周乐”体制内部,则由此引发“雅郑”问题。本文于此处就“雅郑”文化冲突的要点再作三点申论与补充:

1.“乐”与“音”的时空性质。“乐”“音”二分观念的历史实践渊源于“先周”传统。“乐”的产生,因其浓重的时间性背景,故成为一种“传记性”存在,“血缘”与“帝王”被打在标签上;时间的纵向汇聚,使“帝王世系”为代表的血缘、族群等意识深渗其中。血缘的取向,使单一的个体与其性情在时间的话语中不复存在,由此积淀形成的文化(乐)只能是处于时间中的和作为传达帝王及族群意志的象征物。“乐”作为时间中的建构,本质上是时间性的。“乐”的时间性隐喻,体现的是族群历史与其渊源的一统性,表达的是历史时空中人群的共有性和社会理性,以实现其现实空间中社会群体文化基质的同质化和一致性的历史与政治想象。“音”,由空间产生并弱化了时间的涵义,而形成一种非时间现象。无论是先周“东西南北”四音还是后来诸侯封国之“国风”,“音”之文化内核都是“方域”和“个人”的,而非“历史”和“族群”的。“音”与“个人”的联属使其成为“情感”的表达,而非“血缘”和“世系”的表达。“情感”缘发于每个人个体的感性需要,而“血缘”与“世系”则以排斥个人情感并转以群体“利益”为其旨归。“音”,作为其空间性存在,一方面因空间的散离性、多元性及非统一性的文化品质排斥了“血缘”与“世系”所依存的“连续性”的时间温床。另一方面因其空间的“同存性”而又发掘出个体现世的不同存在,同时还使个人情感的直接表达获得了一种有效媒介,并有理由和机会忝列于文化行列。此时,时间秩序已无关紧要,亦不影响“音”的情感性质与合法存在。空间意义之“音”,其地域性和情感性已内化为自身基本的文化属性和社会价值,成为音乐在历史发展中的另外一个面相。由此可见,“音”的空间性隐喻,根本在于族群文化的多样性与分散性,在于历史上不同地域空间中人的个体性质与其不同情感的需求,并借此表达和肯定现实社会中丰富多样的文化事实和多样性的政治关系与诉求。

2.周代“雅郑”冲突与音乐意涵的历史转变。“雅郑”冲突还牵涉宗周礼乐从“乐”之族属品质向“音”的个人情感性质的转变与承认。周初,周公制礼作乐,“乐”在祭祀活动或国家与族群公共空间中出现,表明“乐”鲜明的理性品质。与天地人鬼相交通,解决的是政权合法性与新兴社会的生活秩序问题,这牵涉诸如“天意”与“天命”,国家与社稷,族人与国人、国君与臣僚、等级与地位等各种社会与个人身份认同问题。身份认同,又涉及周人与其先祖和与其他历史圣贤的历史关系问题,涉及国家归属的“族性”问题,也涉及该政权的文化与政治的合法性问题。一句话,牵涉新生政权的“血脉”表达与文化象征问题。由此看,“乐”的社会性存在,不仅仅要求能够处理社会内部成员间的上下“等级”秩序,同时还要求“乐”本身在与历史和文化关系方面体现出其某种自明性。为此目的,宗周礼乐的历史建构必然要求自身具有彰显其文化根基的可能,因而也要求围绕体现和维护“周族”文化这一核心来完成这一历史诉求。然而“音”,也即“郑声”“郑卫之音”等其意涵完全不同。它既无法对周代历史有所承诺,亦无法对周人文化有所承诺,根本不可能有对周“族群”的文化担当。恰恰相反,“音”要摆脱的正是其周朝历史的纵向定位,跳出单一时间限定,以使音乐脱离其既定的历史连续一统,以求拆解周朝一统的政治格局。“音”(也即“郑声”“郑卫之音”等)要求音乐所反映的现实存在得到肯定,要求地缘空间中已存在的文化诉求和音乐事实得到承认,要求生活空间中个人多样化的情感诉求得到承认。它首先要突破的,就是体现在“乐”中的“历史时间”和“帝王血脉”这一音乐意识。我国历史上“乐”“音”内涵的社会转变,是以“礼崩乐坏”为其标识、以春秋中晚期为其时间拐点的,它预示着周代音乐文化的历史转型的显现,也预示着我国古代以“乐”“音”为代表的两种音乐文化在周代长期较量中力量的倒置,“乐”的群体理性内涵正一点点地被“音”之个人情感性内涵慢慢地消解掉,新的音乐观念和历史观念逐渐崭露头角,并占据了上风,最终完成了重要的历史转变。

3.“雅郑”冲突与时空交集。除开政治方面的因素,时空从两个方面促成了周代“雅郑”的冲突。“雅乐”“郑声”,一方面因来源与时空的不同关联而形成不同的文化品质,另一方面又因其时空上的交集与错位而形成冲突。前者情况前文已述。后者中提到的“交集”,是指历史时间中空间的变换和位移后的际遇。“雅乐”本质在“乐”,“郑声”本质在“音”。“乐”,包含两种内涵:一是产生于过去,“非独为一世之所造”的“世系之乐”通过时间的贯通而形成,如“六乐”;二是产生于周人居地并世代伴随周人的周族之“乐”,如宗周之“雅乐”。“音”,其内涵亦在时空的两方面,时间上与周族历史无涉,空间上另有不同于周地的根源。对于“音”,突出之处在其空间意义。如果没有空间参照,“四方之音”的意义便无从体现,如果没有空间和位移,各“方音”锁闭于各封国而与他国无关,尤其与“周乐”无关,“郑声”也就无所谓“郑声”,“卫音”亦无所谓“卫音”,各地方音亦难有“方音”之名义了。如此,也就不会产生孔子等人言下的礼乐意义上的“郑卫之音”。“雅郑”对立,实质是国家空间意义上周王朝与侯国的对立。恰恰是空间上的移位:“郑声”移出郑国之境,“卫音”移出卫国之境,与宫廷“雅乐”的交集才可能发生。交集形成的空间错位,使“郑声”或“郑卫之音”不在本国的文化环境中而置身于王朝文化的空间之中,从而受到国家主流的礼乐价值系统的评判。96这样才会出现季札和孔子对“郑声”相互矛盾的评价。季札为吴国公子,“观乐”是从音乐形态出发谈其社会意涵,而孔子论郑声则是从治国为邦出发思考其国家问题。这里并非仅指涉“郑声”的音乐实态,而同时还牵涉政治观照下“郑声”的社会文化性质。“郑声”正是因其空间位移而遭遇周王室“雅乐”,于是而有孔子所谓的“郑声乱雅”之实与之名。也就是说,所谓“郑声乱雅”,一个重要前提是“郑声”移出郑国的文化空间,这种空间位移可能致使事物“异质化”。“郑声”入主成周之地而奏响于王室,却因其原方域之意涵与价值而转为异质,在政治与文化层面与“雅乐”形成对立与冲突。此即空间意义使然。由此可以说,因其空间意义,形成“郑声”的三重内涵:一重是地域空间,郑声指产生于郑国这一地域的音乐。二重是文化空间,郑国原殷商故地,商后裔寄居之地,郑声即为郑地商人音乐文化的符码。三重是政治空间,郑声是春秋时郑国的政治诉求与政治扩张之表征。97同注■卷3《隐公三年》云:“郑武公、庄公为平王卿士。王贰于虢,郑伯怨王,王曰‘无之’。故周、郑交质王子狐为质于郑,郑公子忽为质于周。王崩,周人将畀虢公政。四月,郑祭足帅师取温之麦。秋,又取成周之禾。周郑交恶。”(第1723页上)此即郑武公公然挑衅周平王和王室之典型事例。郑声此三重空间意义,导致了最终的“雅郑”对立。当郑声溢出郑侯国地域而进入周王室,此时的郑声,它既是郑地音乐的空间位移,也是商人及其文化意义的“入侵”,同时更是侯国政治诉求的一种表达。98春秋乱象之一大表征即“礼乐征伐自诸侯出”。尽管不能说春秋初“周郑繻葛”之战即彻底使周天子失去“王命”,威信一落千丈而不再为天下之共主,然孔子所言之“郑声乱雅”则已真正起到了文化意义上的“颠覆”和“变乱”作用。如不辨其空间因素的介入,即很难觉察“雅郑”问题背后因空间意义引发的多重文化意涵:表面上出于事实(雅郑)的文化冲突,实非实体性音乐本身使然,而亦是其文化意涵与政治象征使然。99在象征意义上关注和使用音乐,在周代十分常见,即使雅乐内部亦然。如《论语·八佾》云:“孔子谓季氏,‘八佾舞于庭;是可忍也,孰不可忍也,’”《十三经注疏·论语注疏》卷3,第2465页上。又如,“三家者,以《雍》彻。子曰:‘相维辟公,天子穆穆。’奚取于三家之堂?”同上页。这里,孔子不能容忍的并不是具体的乐舞及其表演本身,而是这些乐舞因其空间错位及在不恰当场合中表演所体现出来的那些政治意涵和象征意义。由此可以看出,时空因素使中国古代音乐始终处在分合与交织的状态之中。时间是事物的一个维度,展现事物及其性质的一个面相,空间是事物的另一个维度,展现事物及其性质的另一个面相,它们在汇聚与交集中衍生出诸多文化事态和故事。这些事态和故事,因被置于社会、政治与文化的不同的参照系统之中而使其属性发生着不同的变异,在此中事物的性质也就不仅仅是事实性的和物质性的,同时也是精神性的和象征性的。也正于此,历史之面目则更显现得复杂多样和气象万千。