论中国音乐学研究观念的变迁与影响

2018-05-17文◎郭威

文◎郭 威

1923—1925年间,梁启超撰写《中国近三百年学术史》,在总结清代学者的成绩时指出:“清儒所治乐学,分两方面:一曰古乐之研究,二曰近代曲剧之研究。其关于古代者复分两方面:一曰雅乐之研究,一曰燕乐之研究。关于近代者亦分两方面:一曰曲调之研究;二曰剧本之研究。”同时,他还在文末赞誉了当时的王国维(时著《戏曲考原》等)、杨宗稷(时著《琴粹》等)二人在音乐研究上的贡献。①梁启超《中国近三百年学术史》,岳麓书社2010年版,第366页。而在其时稍早的几年,萧友梅已经完成博士论文《17世纪以前中国管弦乐队的历史的研究》并回国任教于北京大学音乐传习所,叶伯和已出版《中国音乐史》,杨荫浏编出了《雅音集》……依梁任公所论,清儒“乐学”秉承的是中国古代一贯的治学传统,到了王国维、萧友梅时代,中国的音乐学得以焕发新颜。20世纪早期的中国,国是艰难,学者们却开创了现代学术,②本文所论“现代学术”,意指有别于中国传统学术的生发于19世纪末20世纪初期的学问系统。基于学科与学术发展提出的“现代”概念,与基于整个社会发展而划分出表达历史时段的“现代”(有始于1919年、始于1949年等多种观点),并不是对等概念。学界对二者各有表述且尚有争议,本文使用“现代学术”“现代学科”“现代教育”即专指前者。其功甚伟。时至今日,历程百年,学界探讨“学科传统与创新”,十分必要。笔者不揣鄙陋,就中国音乐学研究观念的变迁发表一些浅见,抛砖引玉,就教方家。

一、中国音乐学研究观念的发展轨迹

本文论及的“中国音乐学”,旨在从学术史与学科史的角度探讨“中国的音乐学”。这个概念基于黄翔鹏先生提出的“中国人的音乐和音乐学”,以及吕骥“中国音乐学”(1983)、魏廷格“中国音乐学”(1985)、韩锺恩“(三界)中国音乐学”(1990)、何昌林“音乐学在中国”(1993)等诸多先学的认知,但同时又不同于前辈对“学”之范畴的关注,而重在从现代学科意义上对中国学者的研究行为做整体观照。毋庸置疑,中国音乐学是现代概念,但对于音乐的学术研究工作则由来已久,自古而今。从研究观念的发展轨迹来看,大致可分为三段。

(一)古代中国:以“礼乐”为基础的研究观念

在探讨古代中国对于音乐的研究观念,首先要明确一个问题,古代中国有没有音乐研究?哪些属于“研究”?哪些群体在研究?笔者认为,比对中国学术史来看,答案是肯定的。历代典籍中,“音乐”一直是中国学术传统的研究对象之一。如梁启超、钱穆各自所著《中国近三百年学术史》,二者虽各有不同,但据其内容可知中国学术史核心与主体是儒家治学、治史之说。统观古代中国对于音乐的相关研究自然脱离不出这个范畴。相应地,古代中国的音乐研究主体是文人而非乐人,乐人是音乐实践主体,但并非研究主体,更不是书写主体——当然,这并不是说乐人及其音乐实践不重要,但古代乐人的从业行为,不是“研究”,无涉“学术”。以“学术”之名观之,文人作为主体是毋庸置疑的。今天,当我们大谈各种史论典籍时,不应忽略这些古籍文献,无论官修还是私撰,都是文人执笔;而谈及京房、荀勖、嵇康、陈旸、朱载堉等为今人公认的在音乐理论研究方面的历代名家时,亦不应忘却他们是“礼乐中国”下的诸子门生。

由此所带来的问题是,古代中国的音乐学术所秉持的乃是以“礼乐”为基础的研究观念。这种观念下音乐研究的核心问题是“制礼作乐”——这是一种典型的政治表达,其本质是政治伦理,目的在于树立政治话语权。音乐实践问题在其中不是首要和核心问题,乐人也不是关键所在。无论谁“当家作了主人”都要建立“政治话语权”,这是社会制度使然,无法回避。礼乐观念自先秦至清,在传统社会中始终被贯彻,尤其是以“礼、乐、刑、政四达而不悖,则王道备矣”为治国之道的儒家,在获得绝对政治地位之后,“制礼作乐”是超越音乐本身而涉及国家制度的核心问题。从二十四史抑或是历代类书类典的编纂都能够看到“礼乐”观念的深刻作用与影响。③如《史记》首设《礼书》继而是《乐书》,《汉书》则直设《礼乐》置于“志”首,其后官修正史中,设《乐志》者必接续于《礼志》之后,或直接合为《礼乐志》;又如《四库全书》在四部之首的经部中专设“乐类”。关于中国古代音乐文献的研究,学界已有众多成果,但在学术观念问题上未多深究。李方元先生在《正史“乐志”与早期中国音乐知识传统的建构——以《史记》《汉书》“乐志”为例》(《第一届中国音乐史学国际学术研讨会文集》,第14页)曾指出:“就《史记·乐书》和《汉书·礼乐志》而言,由于不同的历史机缘,二书为我国古代音乐知识的建构提供了不同的内容,同时亦开辟了不同的认知方向和知识领域。《史记·乐书》将音乐知识纳入史书叙事,开创了音乐知识在‘志书’中书写的先河,并从意义角度对音乐的知识体系进行了建构;而《汉书·礼乐志》则将音乐的历史视野纳入史书叙事开创了并重建了音乐知识的历史传统。”笔者认为,两部正史对于音乐知识系统的建构上有所不同,但遵循“礼乐”规范的观念确实一致的。《史记·乐书》本身即出自《礼记·乐记》,而《汉书·礼乐志》以“礼乐”为名,其意自见。而即便到了“民国”初年,时人所编《清史稿》《新元史》的依旧遵循着这种礼乐观念。谈论音乐,必遵经学,承先学,循“礼乐”思路展开,此为古代中国一以贯之的学术观念使然。④需要言明的是诸如笔记稗编之类的文献,并非中国传统学术研究范畴,故不在本文所论“学术研究”之列。

在儒家为主体的礼乐观念下,如果说“王者功成作乐,治定制礼;其功大者其乐备,其治辨者其礼具”(《礼记·乐记》)是核心论题,那么,所谓“协时月正日,同律度量衡”(《尚书》),“律”的问题牵涉一系列国家标准的制定,“审音定律”就成为礼乐观念下的核心任务。中国古代律学的发达,在很大程度上即源于此,其在“大不逾宫”“黄钟为首”“律长九寸”等观念⑤在礼乐观念之下,这些已然关涉“国本”,不可动摇。即便是有如朱载堉这样的皇家世子,也依旧要将律学研究置于礼乐统辖之下而不敢公然推翻。下所形成的不同于他国律学史的发展轨迹以及随之产生的一系列重要律学成果,是为明证。

黄翔鹏先生认为:“历代乐志偏于宫廷雅乐的记载,在国际、国内学术界造成了错觉。”“一整套二十四史乐志充斥着雅乐的乐议、乐章材料。”“雅乐在封建社会中,名义上颇受统治阶级的重,实则艺术水平甚低,从来只被当做‘礼’的附庸,更谈不上是否可能成为中国音乐传统中的主流。”⑥黄翔鹏《雅乐不是中国音乐传统的主流》,《人民音乐》1982年第12期,第11—12页。这种批评切中了传世文献(尤其是官书正史)的问题要害,旨在提醒我们要正确认识古代材料。但是,笔者认为我们也应当思考这一事实之于中国音乐学术的意义。“雅乐”(礼乐)是不是音乐实践的“主流”,到底什么可称作“主流”,姑且不论,仅从学术史的角度看,其本身确实是中国音乐学术发展的古代阶段的基本表征。古代中国,音乐学术的发达之处,一为“雅乐”,一为“律学”;其以儒家所统辖、由文人为主体构成一个“学术共同体”,不论在朝在野,从表述上看都秉持同一种观念,即“大一统”思想下的“礼乐”至上。

(二)近代中国(1840—1949):以“国乐”为基础的研究观念

近代中国,面临西方文化的强势楔入,出现了一系列强烈表达式的“中国”概念,如“国学”“国故”“国乐”“国粹”等,这些名称虽多是取自古代中国,但其现实意义已经因时事而有了不同的意义。“国乐”一词,即是典型。这个词在《隋书》中载称自南朝梁武帝始视为“雅乐”,而在近代中国社会中,“雅乐”早已不是儒家所论及的“雅正之乐”,“国乐”也不再是古人观念中的“华夏正声”。此时的“国乐”(包括“雅乐”概念)被放大到中西比较的语境之中,被填充了新的内涵,其作为一种中国学者自觉秉持的文化观念,被用于对抗以西方文化为代表的外来文化,是一种“文化话语权”的树立和强调。

从更为细致时间划分来看,“雅乐”(包括雅歌)一词在近代前期使用频率较高,而20世纪之后“国乐”则成为核心观念。组织机构有如刘天华发起的北京大学“国乐改进社”,文论有如杨荫浏《国乐前途及其研究》、胡为《国乐小史》等都以“国乐”为名,直抒胸臆。浏览当时的文论,“国乐”也已经成为与“西乐”相对的一个概念,被广泛使用。当代学界有关近代“国乐”思潮的众多研究成果,可以为证,此不赘述。笔者想要指出的是,从中国音乐学的学术发展来看,这一时期的“国乐”观念下,研究的核心问题已经从古代中国政治话语权转变为文化话语权,其核心任务由“礼乐建设”转变为“整理国故”(民间音乐文化考察、各类音乐资料搜集等,其与古代文人的生活笔记有本质区别)。面对西方列强与现代文明,儒家经典已经不足以与之抗衡而需要拓展与突破,这既是情势所迫亦是学术发展之必然。同时,中国迈向“现代”是社会发展必然趋势,早发于西方的现代制度,尤其是教育制度、文化观念,不可避免地进入并被贯彻于近代中国的方方面面。由是,包括音乐在内,中国学术的传统观念被打破,传统的研究范畴被拓展,研究主题被置换,以皇权为首的政治文化表达式被以“德先生”“赛先生”为引导的“五四”新文化所替换——不论我们如何强调新文化运动宣扬的对传统文化的批驳,有一点始终无法回避,即“整理国故”本身也是新文化运动浪潮中的一部分——就音乐学研究而言,出现了一个被古代中国学术边缘化的广阔天地,即“民间音乐”;同时也出现了一个完全不同于古代中国文人身份的受现代教育体制培养的研究群体,即关注音乐事象的现代学者(其中既包括如萧友梅、王光祈、刘天华等专门的音乐学者,也包括如朱谦之、朱自清、张亚雄等涉猎音乐研究的非音乐领域的学者)。

从“礼乐”到“国乐”,从“制礼作乐”到“整理国故”,从文人群体到音乐学者群体,近代中国赋予“中国音乐学”的是基于现代(音乐)教育机制下催生的现代学科与现代学术。

(三)现当代中国:以“音乐”为基础的研究观念

现当代中国(1949年以来),学科建设成为这一阶段的基本特点,学科名义下学者个体有着明确自主的学术研究;研究的对象是古今中外的一切音乐事象,研究群体是现代学科教育体制下培养的以研究音乐为专门职业的音乐学者。从中国音乐学发展的角度看,“体系化”成为趋势(详见后文论述)。

现代以来,随着“音乐”的概念与内涵不断拓展,与之相应的学术研究在质量上较之以往有了极大的改观。不同于前述两个阶段,现当代中国的音乐学研究,脱离了“政治话语权”“文化话语权”,而转向“学术话语权”的树立与强调。在现代教育机制与学术机制之中,音乐学者的研究必然带有明确的学科烙印;而对于“音乐学科”,必然面临与非音乐学科以及学科内部如何划分理清界限、分清彼此,或在分清彼此的基础上以“跨学科”之名进行彼此调和等一系列问题;其本质上即是指向“学术话语权”。

二、中国音乐学研究观念的三个“传统”

以上,笔者对中国音乐学研究观念的变迁做了粗略的梳理,简而言之如下表。

中国音乐学研究观念的发展轨迹时 段 核心问题 主要工作 研究主体古 代 制礼作乐:政治话语权 审音定律 文 人近 代 中西比较:文化话语权 整理国故 现代学者(基于现代学术)现当代 学科建设:学术话语权 音乐事象(多元化) 音乐学者(基于现代学科)

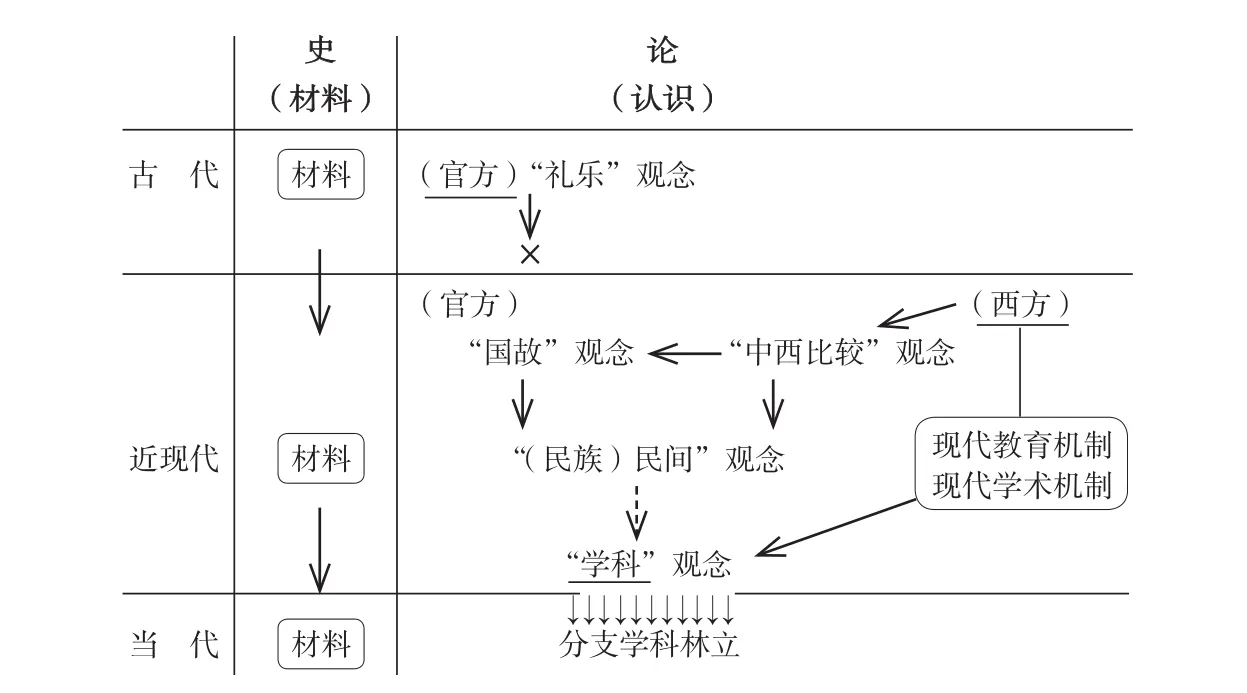

循此轨迹检视今天的中国音乐学从古代继承了什么,答案似乎只有作为材料的历史信息。今天我们津津乐道的学术传统(尤其是研究观念),实际上几乎都建立于近代,距今不过百年左右。(见图1)

图1 当代中国音乐学学术传统形成轨迹

近代以来,伴随清朝的结束,与古代文献之相对应的“礼乐”观念很快也被扬弃,取而代之的是“国故”观念,这个观念在音乐层面讲来即是“国乐”。这个观念在近代中国被不断强调,政府建立“国立礼乐馆”,民间自发建立的各种“国乐”社团,目的都在于强化自身的文化属性,树立文化话语权。如前所述,这种观念在中国传统社会体制崩塌、西方文化强势楔入之时,伴随中国现代(音乐)学术的创立而出现,其本身是在与西方文化的比较(甚至参照)中建立起来的。因此,其衍生出的“(民族)民间”观念,实际上杂糅着“西方血统”⑦“(民族)民间”概念相对于官方、宫廷被提到学术层面,既是对西方的对抗,更是对传统的打破,其本质上体现的是以“德先生”“赛先生”为启蒙的“五四”精神。。20世纪上半叶,在政治、教育、社会等诸多层面建立起“现代社会”模式,在很大程度上都以“西方”为标志。相应地,现代学术机制的理念、视角、方法,乃至话语表述系统,处处都有“西方”印记。“西方”无疑是近代以来中国音乐学术的研究观念之一。

“民间”观念基于现代教育机制和现代学术机制的双重作用,在近代中国经由不同组织和个体的学术工作不断被强化。新中国成立后,其又与国家体制紧密契合并得到提升和深化,成为一种学术工作基调。在“民间”观念下,音乐学者们展开了广泛的考察工作,收获了丰富的资料,为中国音乐学术工作奠定了坚实的基础。“民间”由此成为中国音乐学的一种研究观念。

1949年前后,伴随上述研究观念,音乐研究逐渐深入,获得的材料不断丰富,音乐学研究的目的性增强,基于对象不同出现了专门性的研究。同时,基于现代音乐教育的需要,音乐学研究开始走向学科化。随着研究的对象、材料、方法越来越多,学科进一步细化。在中国音乐学走向“学科化”的过程中,“学科”本身也成为了其研究观念之一。

综上,现代中国音乐学实则有三种研究观念,即西方、民间、学科。这三种研究观念,在今天看来又已经成为中国音乐学研究观念的三个“传统”,其中:

“西方”是一种摆不脱的研究框架。自近代以来,音乐研究早已摒弃礼乐观念,今天更不可能再用传统二十四史“乐志”“律志”的方式,或者用“通典”“通志”的方式去讨论或去撰写中国音乐。我们的知识体系和框架,是基于源自西方的现代教育和学术体制。西方文化本身就是中国近现代文化不可分割的组成部分,我们既不必推崇备至,也不应轻视不屑,更无需刻意回避,而应当尊重历史事实,客观分析其具体影响。

“民间”是一种离不开的研究立场。其同样基于现代音乐教育机制,并在音乐基础教学与专业学术训练中不管被强化——有如“一切音乐源自民间创造”作为学界公理式的研究共识——这种立场对百年来的中国音乐学发展影响深远,

“学科”是一种舍不掉的研究根基。伴随现代中国的音乐学科建设的发展进程,各种子学科纷纷建立的同时也划出了领域,各子学科不同程度地设立相应的学术研究模式和学术培养方案。由此,学科成为学者之所以存在和立足的前提和关键而不是相反,尤其是在学科意识不断增强,中国音乐学体系化趋势明显的当下,学科在很大程度上左右着学者的研究旨趣、方向和视域。

三、当代中国音乐学的“体系化”

无论是中国音乐学发展轨迹中在研究观念上呈现的不同特点(礼乐—国乐—音乐),还是近代以来中国音乐学形成的学术传统(西方—民间—学科),都为今天的中国音乐学在学术理路上奠定了重要基础并拓展了多种可能。在经历古今观念的变革、拓新和中西观念的碰撞、融合之后,现代学科和学术意义上的中国音乐学已经呈现“体系化”的发展趋势。

笔者在对“中国音乐学史及其体系”的初步研究中曾提出:如果依循现代学术传统的认知,⑧胡逢祥《“五四”开创的现代学术传统》(《探索与争鸣》1999年第5期,第31页)指出:“具有新一代规模的学术运行机制和基本范式”的“中国现代学术传统”,其特征包括:学术门类的设置与布局、学术运行机制的形成、学术范式的确立等。“现代意义上的‘中国音乐学’距今已近百年,建立之初,学术个体较为突出,以萧友梅、王光祈的海外求学与音乐学术论文撰写为代表。1949年之后,新的社会需求推动了中国音乐学的学术体系的建构,其依托于学术群体,以‘音研所’为代表,从1949年开始筹建算起距今近七十载。其间,中国音乐学从无到有,从曾经的‘音研所’一枝独秀到当下的音乐学术组织林立,有了长足的发展。”⑨郭威《“音研所”的学术传统——中国音乐学史及其体系研究之一》,《艺术探索》2017年第1期,第118页。这种发展对于“中国音乐学”整体而言,是一种“体系化”的过程,即由自觉研究伸向自觉构建,由对象关注伸向整体观照,由论域拓展伸向学科架构。

图2 中国音乐学体系化过程示意图

从发展进程看(见图2),1949年是一个关键节点。在此之前的研究是以一种学者或学术组织为主体(非官方主导)的学术自觉;而在1949年之后,伴随社会秩序的重新构建,经由政府为主导呈现的则是真正意义上的“名正言顺”的学科体系化。

例如,1949年,作为中华人民共和国专业化音乐教育的开端,中央音乐学院在成立之初就设立了“研究室”,进而于1954年成立“民族音乐研究所”(即今“中国艺术研究院音乐研究所”)。之后,“音研所”虽因隶属关系变更而更名多次,但其作为研究单位(携其研究主体)一直存续并持续发力,进而成为学界共知的具有“学术符号”意义的“音研所”。(见图3)

图3 “音研所”机构名称的变迁

笔者曾对“音研所”学术体系进行梳理与归纳,认为:“‘音研所’的学术体系,以史(音乐的历史脉络)、论(音乐的基础理论)为经、纬,从声、器、谱、图、典、刊等各类资料尽可能全面、完整地认识‘音乐’对象;知识系统包括:史、论、声、器、谱、图、典、刊,认知系统则具有‘强调资料意识’‘强调历时、共时纵横交叉的视野’‘注重学术交流’等特征。”其由音研所的学者、学生以及音研所外的学术共同体共同构建并得以传播开来。⑩同注⑨。需要特别强调的是,这套较为完备的学术体系,在音研所筹建至成立的最初十年已经完成基本构架并有一批成果涌现。这不仅依赖于20世纪上半叶音乐学人在多领域打下的基础,更依赖于当时全国音乐学“一盘棋”形势下的共同努力。而从当时“音研所”大量的学术工作和成果⑪详见《中国艺术研究院音乐研究所六十年纪念集》,文化艺术出版社2017年版。中,可以看得出这种建构是具有明确目标的有意识的主动为之。

“音研所”因特殊的历史机缘成就了其在中国音乐学史上的特殊地位与重要意义,其学术体系(及随之形成的学术传统)是中国音乐学体系化的典型代表,在一个较长的时段和相当广泛的层面里,这种学术体系被不断强化和丰富,并对当下中国音乐学的形成与发展产生深刻的影响。而在很大程度上,音研所的设立与发展,同时也是20世纪下半叶的中国音乐学体系化进程的缩影。

从20世纪80年代开始,随着中国音乐学界研究工作不断拓展,大量资料(包括传世文献、出土文物、田野考察材料)的涌现,专题研究成为必然,学科不断细化,子学科应时而生。如从围绕音乐文物的研究,到明确的“音乐考古学”的提出,再到现在进一步分化出“音乐图像学”;由民歌地方特性音调为代表的民歌色彩区研究到“音(乐)—地(理)关系”的提出,到“音乐地理学”的陆续提出,直至近年的“音乐北京学”“音乐上海学”;由传统音乐史学的研究分化出乐律学专题研究,到“琴律学”的提出;由对中国传统音乐种类个案的研究,到统而论之的“乐种学”,再到进一步分而研讨的“南音学”;由早期对西方音乐及其理论的介绍,到西方音乐学科理论在中国音乐院校全面推行及其细化的各类作曲技术理论研究(如曲式学、和声学等),进而衍生出集合中国音乐学者智慧的“音乐分析学”以及所谓“中国视野”的西方音乐研究;等等。

与之相呼应,20世纪90年代以来,音乐学界对这种“体系化”的建设具有“主动性”。乔建中先生在《中国音乐年鉴》1991年卷“编后记”指出:“与前五卷相比,在学术研究方面,这一卷的特点是音乐学科建设与音乐基础建设尤为突出。看来,这是与跨入90年代以后整个中国音乐文化日益上升的‘自生意向’的现实相一致的,从而使得音乐‘基础建设/思想建设/学科建设’互相支撑、并行不悖的平衡局面开始逐渐向学科建设这一极倾斜。”⑫乔建中主编《中国音乐年鉴》(1991年卷),山东教育出版社1992年版,第830页。黄翔鹏先生在1997年出版《中国人的音乐和音乐学》,书名寓意明显指向中国音乐学之体系化建设。

当然,回顾20世纪上半叶中国的音乐研究,其时已有这种意识——杨荫浏先生《国乐前途及其研究》中曾“系统化”地对“国乐”研究做了构建。在这篇连载于1942—1944年《乐风》的文论中,杨先生引入了自己于1940年12月21日写下的日记:“民族音乐的园地太大;过去从任何方面出发的任何研究,实际都非常渺小。不早藉团结与合作,努力进行,难有及时适当的成就,园地中有的是材料,而这些材料需要多人同从伟大而合理的计划中出发,分头来将它们把握住了,随时加入一个整个的系统。”杨先生以肯定的语气讲道:“在未经科学整理的国乐园地中,每一分合理的努力,无论范围多么小总能有相当的价值;每一位至诚的工作者,无论能力多么有限,总能有相当的贡献。”⑬杨荫浏《国乐前途及其研究》,《杨荫浏全集》(第4卷),江苏文艺出版社2009年版,第42—43页。这里,显然是将“国乐”视作一个“整体”并期望构建起一个“系统”。而在更早的时期,萧友梅先生对于“国立音专”构建的宏大设想及其与“音专”同人所做出的重大贡献,更是中国音乐学体系化实践的先声。

21世纪,随着大数据时代的到来,学术研究的资源获得和数据精细化呈现,已经不再是个难题,“整合学术资源”成为重点,“系统化”成为趋势。就“中国音乐学”而言,呈现出“体系化”研究趋势,具有“学史梳理”与“方法论提炼”的学术工作集中涌现,主要体现在:(1)学科理论丛书的系统性编撰(如“中国传统音乐学丛书”);(2)学科研究回顾与梳理(如《中国当代音乐学》);(3)学术经典的解读、分析(如“中国音乐学经典文献导读”);(4)学术事件的梳理、考证(如《“民族音乐”研究班与〈民族音乐概论〉》);(5)学者口述材料的搜集、整理(如《乐之道——中国当代音乐美学名家访谈》《音乐学人冯文慈访谈录》)。从成果看,这五个方面研究有别于20世纪类似研究的最大特点是具有鲜明的学科(史)意识。例如对于学科理论书籍的编撰,明确以探索“构建中国人的传统音乐话语体系”为目标,“作者们都在试图探索用中国人的思维方式、局内人的音乐观念、中国人的话语体系,来研究中国传统音乐理论”⑭王耀华《构建中国人的传统音乐话语体系——“中国传统音乐学丛书”编撰的探索》,《音乐研究》2012年第1期,第32页。;又如针对学者的访谈,不再侧重于一般意义上个体学术经历的书写,而以相当(甚或完全)的篇幅集中于对学者学术观念、思想、方法的深度挖掘并将其置于学术史中加以解读,这种基于学科、学史、学脉的访谈模式,正是当代中国音乐学体系化的典型表现。

如果将视野扩大至21世纪以来学界的一些与学术相关的事象,则可以更加深切感受这种“体系化”趋势。例如,(1)学术刊物有计划、成系列地介绍当代音乐学人。典型者有二,《音乐研究》彩版“中国当代音乐学家”(2005年第3期—2015年第6期,共116位)、《中国音乐学》彩版“中国艺术研究院音乐研究所学者介绍”(2014年第1期至今,共32位)。这项工作,每期仅占两个彩版,看似与学术研究无关甚至在编刊工作中都算不上主体,但其却以每期介绍两位学者的频率,持续而有序地记录当代音乐学术群体,可谓“图说当代中国音乐学人”。这项不甚显眼的工作,实际上同样具有着“音乐学把目光投向人”的学术意义。(2)学术组织、机构对于自身“学术话语权”的建立和强调。中华人民共和国建立至今跨过了半个多世纪,国内建立的多所专业音乐学院、音乐研究机构、音乐学术组织都有了数十年的积累。在进入21世纪之后,各家借着不同的“资历”整合各种学术资源,一批“研究院(所)”“研究中心”“研究基地”等学术组织纷纷建立,一大批指向明确的专题研讨会频繁举办。将这些机构和会议的内容和主题加以梳理,可以发现“回顾”“反思”“构建”“视野”已经成为高频用词。从中分明可以感受到一种强烈的“学科意识”,一种“学术话语权”的建立和强调——这本身即是学术体系化的一个方面。(3)生长、工作于20世纪中叶的音乐学者成为学术研究对象。众多先学为音乐学科发展打下了厚实的基础,而其自身的研究工作及成就由此具有了中国音乐学科学术记忆与学术标尺的意义。21世纪以来,各大音乐院校(所、学会)以不同的形式不约而同地开始了对老一辈学者的记录和研究,出现了学术口述史整理与研究的峰段。此外,还有如“学统与创新——北京民族音乐研究与传播基地学术年会”(2016)、全国“学科传统与创新”专题论坛(2017)、中国音乐理论话语体系首届学术研讨会(2017)等近两年里集中出现的以学科体系构建为主题的专题研讨会议等等。

上述种种,表明中国音乐学体系化已经形成一种惯性力,当代学界无论学术研究,还是相关工作,都不可避免地成为中国音乐学体系(或其构建进程)的一个部分。这种力量是学科发展和学术研究使然,其同时也必将成为学科和学术前进的动力——因为,体系构建本身既是为了“建立”,更是为了“被打破”。

结 语

通过对中国音乐学发展轨迹及其研究观念的梳理,并以之统观当下学界的丰富研究及成果,古今比较之后,不免还有以下一些问题值得进一步探究。

1.从中国音乐学研究观念的轨迹来看,古代“礼乐”观念之下,研究视域以“官方”为主体,以“宫廷”为中心;到了近代“国乐”观念之下,研究视域转向“民间”为主体,以“地域”中心。这极大地拓宽了音乐学术视域,无疑是一种重要的学术“创新”。进而,“民间”成为现当代“音乐”观念下的一种“传统”。那么,古时“只关注‘官方’而忽略‘民间’存在”是一种缺失,而今人在面对传统音乐对象时“只关注‘民间’而忽略‘官方’存在”,是不是也是一种缺失?

中国丰富的古代文献不仅提供给今人大量的历史信息,同时也促使学者们在比较之中建立起辨析真伪的考证意识。而相比于我们对古代中国继承史料而摒弃观念的轨迹,近现代由“西方”观念建立起来的研究框架,并没有将更多的西方史料及其考证方法引入进来。那么,西方音乐的史源问题如何解决?西方音乐的史料是否也该辨伪?如何辨伪?对此方面的忽略,是不是又为一种缺失?

2.从古代学术“礼乐”观念下对于社会的关注,到今天的音乐声学、音乐科技的发展,从人文学科拓展至自然学科,无疑是一种“创新”。那么,相较于古代将“历、律、数、算”统于“礼乐”之下的同一性的人文表述,现代学术侧重自然学科范畴的音乐学研究,其人文关怀又在哪里?这是不是一种不足?

3.音乐分支学科的出现,大多有着这样一个背景:基于某类音乐学术论题而展开,发轫于现代学术机制中,进而衍生出一套相对独立而完整的理论与方法,形成一个相对独立的学科。在学科观念下,各子学科似乎都建立起了一套相对完善的模式和相对固定的论域,问题在于学术研究应当以对象为导向,还是应当以学科为导向?相较于“礼乐”“国乐”的研究观念,如果研究总是标的于“音乐”学科自身的“学科原旨”,而不是进向研究的“学术原旨”,这是不是一种“歧途”?

凡此种种,可知在中国音乐学体系化的趋势之下,问题亦将层出不穷。卢梭说过:“人,生而自由,又无往不在枷锁之中。”处在当代音乐学的“传统与创新”“学科与学术”之间,我们是否也该常常以“出离”之心来反思“西方”、反思“民间”、反思“学科”?!