通过红外线热扫描技术观察温经汤对寒湿凝滞型痛经的疗效机制分析

2018-05-17张英杰

张英杰,郑 婷

(山东省淄博市中西医结合医院妇科,山东 淄博 255000)

红外线热扫描技术(thermal texture maps,TTM)是利用红外采集设备,收集人体细胞在代谢过程中散发的热量,经过配套的红外图像软件处理,根据图像不同的代谢数值,形成温度区域分布图像[1]。痛经是女性常见病,严重影响女性的生活及身心健康,其中医辨证分型包括气血瘀滞、寒湿凝滞、肝郁湿热、气血亏虚和肝肾亏损等,其中以寒湿凝滞证型最常见[2]。本研究以寒湿凝滞型原发性痛经患者作为研究对象,借助TTM,比较口服温经汤1个疗程前后患者局部区域代谢热形态及热辐射值的变化,以期为本病的辨证论治及疗效评估提供客观依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料 收集2014年5月至2015年12月我院收治的60例月经规律的原发性痛经患者,中医辨证分型均为寒湿凝滞型,年龄16~25岁。符合诊断标准者作为研究对象。

1.2 诊断标准 参照《妇产科学》[3]、《中医妇科学》[4]、国家中医药管理局《中医病证诊断疗效标准》[5]中所制定的标准,符合寒湿凝滞型的原发性痛经女性患者。

1.3 纳入标准 ①符合诊断标准;②自愿参加试验;③年龄16~25岁;④月经规律;⑤无心血管疾病、内分泌疾病等;⑥近3个月未服用任何药物。

1.4 治疗方法 口服《金匮要略》中的温经汤,其药物组成:当归 12 g,桂枝 10 g,白芍 9 g,川芎 9 g,吴茱萸6 g,生姜3片,牡丹皮9 g,法半夏6 g,麦冬 10 g,人参 10 g,阿胶(烊化)10 g,甘草 6 g,每日一剂,煎汤分2次口服。从行经前1周开始口服温经汤,至月经来潮第3天停止服药,3个月经周期为1个疗程。

1.5 TTM数据检测 使用北京贝亿医疗器械有限公司的热断层扫描成像处理系统(TSI-2000T型)。检测室必须安静、密闭、不透光,室温控制在20~25℃,湿度50%~60%。所有患者在月经干净后7~10 d进行检查。患者充分暴露胸部以下、平肛线以上的皮肤,设定检查姿势(双侧手臂自然下垂,稍离开身体),静息平衡10~15 min后,扫描下腹部和腰骶部,观察并记录相关数据。患者口服温经汤1个疗程后,再按相同方法进行扫描,记录观察数据。

2 结果

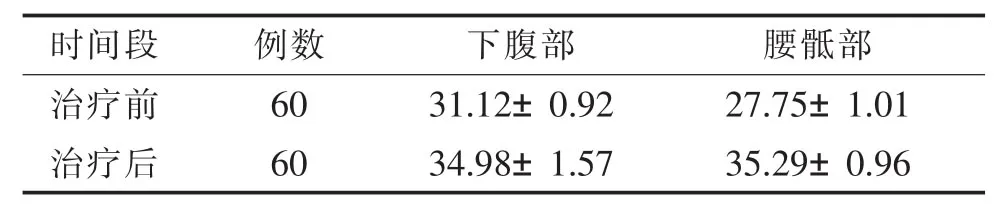

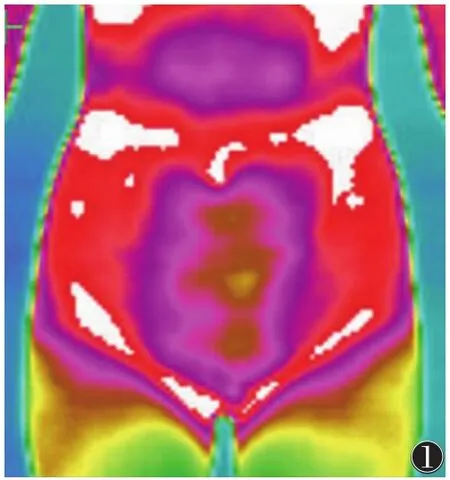

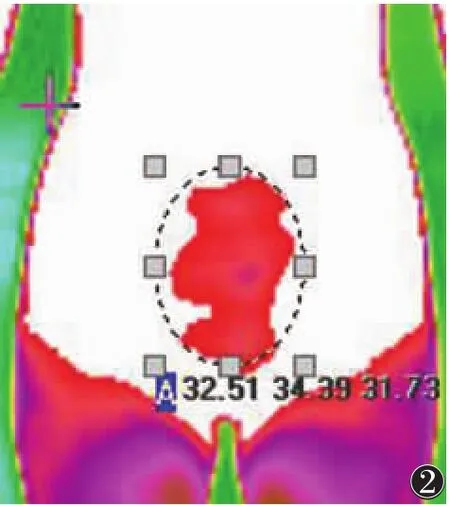

2.1 治疗前患者局部代谢热形态 根据采集的图像显示,寒湿凝滞型患者的子宫区周边、宫颈区可见明显的细胞代谢热降低区(图1);代谢热值及热辐射值相对较低,边界清晰,形态较规则,检查过程中可见代谢热从周边向子宫及宫颈区走行(图2);与两侧腹股沟淋巴联系不密切,且腹股沟淋巴对称,未见明显代谢热差值,下腹部及腰骶部未见异常热源(图3)。

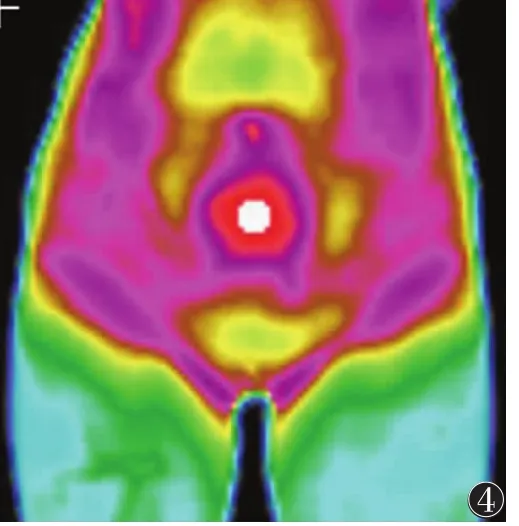

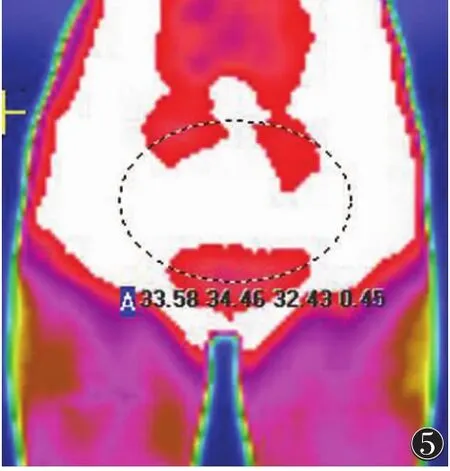

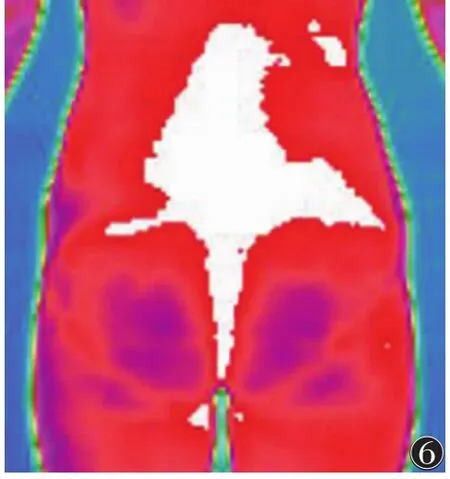

2.2 治疗后患者局部代谢热形态 服用温经汤1个疗程后,子宫及宫颈区细胞代谢热明显较前增加,热断层过程中与腹股沟淋巴迅速连成一片;下腹部及腰骶部向上的脊柱可见竖条状细胞代谢热增加,呈上升趋势,热辐射值均明显高于用药前(均P<0.05)(图4~6)。

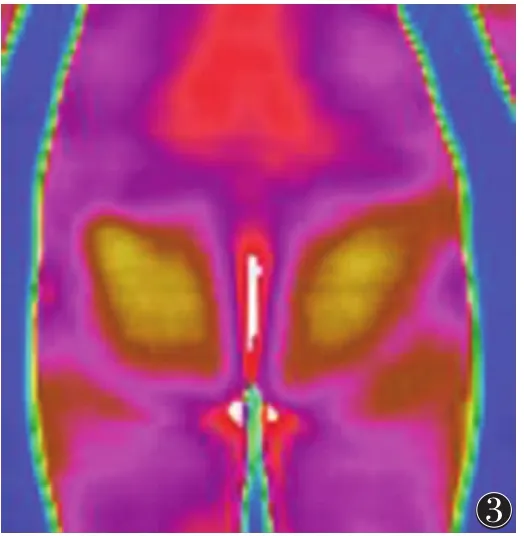

表1 温经汤治疗前后下腹部和腰骶部的热辐射值对比(℃,±s)

表1 温经汤治疗前后下腹部和腰骶部的热辐射值对比(℃,±s)

时间段 例数 下腹部 腰骶部治疗前 60 31.12±0.92 27.75±1.01治疗后 60 34.98±1.57 35.29±0.96

图1 女,22岁,原发性寒湿凝滞型痛经,子宫区周边、宫颈区可见明显的细胞代谢热降低区

图2 女,24岁,原发性寒湿凝滞型痛经,代谢热从周边向子宫及宫颈区走行

图3 女,23岁,原发性寒湿凝滞型痛经,代谢热与两侧腹股沟淋巴联系不密切,下腹部及腰骶部未见异常热源

图4 女,22岁,原发性寒湿凝滞型痛经,子宫及宫颈区细胞代谢热明显较前增加

图5 女,24岁,原发性寒湿凝滞型痛经,热断层过程中与腹股沟淋巴迅速连成一片

图6 女,23岁,原发性寒湿凝滞型痛经,下腹部及腰骶部向上的脊柱可见竖条状细胞代谢热增加,呈上升趋势

3 讨论

3.1 TTM的原理及价值 TTM是一门以功能学为主的全新医学影像技术,主要是利用红外线扫描仪接收人体组织细胞新陈代谢过程中发出的热辐射信号,经计算机处理后,形成一幅对应人体各脏器细胞活性相对强度的体表分布图,经热断层测出热源的强度、深度、形状,以反映细胞代谢水平能量变化的特点和规律,可测定患者局部的热辐射值,测出不同部位的温度及差异(精确到 0.01 ℃)[6-7]。

新陈代谢过程中人体内部细胞产生代谢热,经过人体组织由体内传到体表,在体表形成相应的热辐射分布。热断层图像所显示的是人体组织内细胞代谢热的体表分布情况,可快速、灵敏地观察到人体内部细胞产生代谢热的改变[1]。

中医药的应用历史悠久,由于受客观条件限制,缺少相应的检测手段,其应用理论基本停留在经验层面。TTM图像是人体组织细胞发射出的功能状态信息的整体信息图,具有可视性、整体性、动态性与数字化等特点,可用于中医药疗效的客观评估[8-11]。

3.2 温经汤治疗寒湿凝滞型痛经前后的TTM图像分析 温经汤治疗寒湿凝滞型痛经前TTM图像显示:子宫区在显示热断层过程中代谢热出现较晚,呈低代谢热表现,下腹部可见代谢热逐渐从周边向胞宫区走行。结合TTM图像分析原理,越早出现的热源温度越高,反之温度越低,提示此处代谢热及热辐射值明显低于周边。温经汤治疗1个疗程后,子宫及宫颈区细胞代谢热明显增加,与腹股沟淋巴迅速连成一片,可作为温经汤暖宫散寒的疗效佐证。同时腰骶部热辐射值显著增加。“腰为肾之府”,腰骶部为肾脏精气输注之所,肾为先天之本,内寓真阴真阳。肾-冲任-天癸-胞宫轴功能的调节,与现代医学下丘脑-垂体-卵巢轴的生殖功能调节有相通之处,故腰骶部与胞宫关系紧密。寒湿凝滞型痛经为肾阳亏虚所致,服用温经汤可起到补肾温经散寒的功效。

3.3 温经汤作用机制 《金匮要略·妇人杂病脉证并治》最早提出痛经的病名,指出“带下,经水不利,少腹满痛”,首次提出了瘀血是痛经的主要病机。《景岳全书·妇人规·经期腹痛》对痛经的认识更加深入,“经行腹痛,证有虚实。实者或因寒滞,或因血滞,或因气滞,或因热滞;虚者,有因血虚,有因气虚”[12]。当代医家对于痛经的认识也各有特色:或认为痛经一病多以寒凝血瘀为主要病制[13];或认为痛经的发病机制可分为“不通则痛”和“不荣则痛”两方面,但临床上常虚实夹杂,属于本虚标实之证[14];由于月经前后特殊的生理,在这个期间受到致病因素的影响,而致寒凝经脉、冲任瘀阻,气血运行失畅,胞宫经血流通受阻,以致“不通则痛”,临床以虚寒型常见[15]。

在治法和方药层面,对于痛经古籍文献之中亦多有论述。《医学真传》曰:“夫通则不痛,理也,但通之之法,各有不同……寒者温之使通”,依据《素问·至真要大论》“寒者热之”的治则,选用《金匮要略》中温经汤治疗虚寒型痛经,温经汤中吴茱萸、桂枝合用,以奏温经散寒,通利血脉之效,共为君药;当归、川芎、白芍、牡丹皮合用,以活血祛瘀,养血调经,共为臣药;阿胶、麦冬二药合用,养阴润燥而清虚热;人参以补中益气;半夏与人参相伍,健脾和胃,有助于祛瘀调经;生姜以温里散寒,上述5味共为佐药;甘草调和诸药,兼为使药;诸药合用,温经散寒以活血,补冲任以固本,瘀血去则新血生。本方“温通”与“温补”并重,共奏活血通络、温补冲任、化瘀行滞之效,主治寒凝瘀血、冲任不通所致的痛经。

本研究发现,这种变化可能与温经汤可纠正子宫动脉缺血状况、改善子宫血液循环、调节盆腔微环境[16]、调节痛经患者的血管舒缩功能、修复局部受损的血管内皮细胞、扩张血管、改善局部血液高凝状态、加快血液运行、缓解组织缺血缺氧等因素有关[17]。本研究从一个侧面佐证了温经汤的科学性和有效性,同时也为痛经的疗效评价提供了一个较客观的观察指标。

综上所述,TTM技术可用于检测人体内部脏器细胞的热分布及局部的寒热表现,客观显示了服用温经汤后寒湿凝滞型痛经患者局部热代谢的变化,提示TTM技术有可能为中医寒热证型的辨证论治提供更多客观依据。