反思性评价在协同知识创新能力培养中的应用研究

2018-05-14杨玉芹

杨玉芹

摘要:该研究旨在探究反思性评价在知识创新能力培养中的作用和价值。为支持学生的反思性评价,研究使用了知识链接分析器KCA。在适切的教学支持下,KCA能帮助学生对自己班级共同生成的在线讨论话语进行协同反思与评价。该研究采用案例研究的方式,历时五个月完成,研究的参与者是香港地区一所初中三年级的一个自然班(37人)。学生交互和协作的量化数据显示,学生之间的交互和协作越来越好,他们平等地承担知识建构的责任。学生知识论坛上所写笔记的内容分析表明,在一个适切的、促进元认知策略有效使用的协作学习环境中,学生共同体能够共同承担高层次的认知和社会责任,共同创造知识及发展知识创造能力。该研究的研究结果,对于设计融合反思评价的学习环境,具有很好的启示作用。同时本研究对于我们进一步理解评价、协作探究、知识创新以及教学实践之间的关系也具有很重要的理论价值。

关键词:反思性评价;知识建构;协同知识创新;元认知

中图分类号:G434

文献标识码:A

一、问题提出

知识创新能力作为经济持续增长,解决社会、经济、文化等领域复杂、关键问题的决定因素[1],其培养方式与效果引起了社会与教育领域的广泛关注。培养知识创新能力的实践活动是一个复杂动态的社会化过程,其开展的有效性依赖于参与者所进行的复杂不可预测的互动[2][3]、认知主动性的发挥[4][5]、元认知策略的有效使用[6][7]、高层次责任的共同承担等[8]。目前,致力于知识创新能力培养的模式与策略主要包括知识整合[9][10],基于项目/问题的学习[11][12]等。但在这些模式中,学习活动设计是相对封闭的,囿于对预先确定的、静态知识技能的习得与活动步骤的线性执行[13][14]。活动中,学生主动性往往不足[15],沉溺于低层次元认知策略的使用[16]及低层次责任的承担等[17]。针对上述问题与需求,本研究创设了融合反思性评价(Reflective Assessment)的知识建构模式(KnowledgeBuilding)来培养学生的知识创新能力。该模式以知识创新理论、学习评价理论、学习科学和学习分析工具领域的最新研究成果为基础,将知识创新分析系统支持的反思性评价无缝地融入知识创新教学模式;旨在通过反思性评价的有效实施,促进学生认知主动性的发挥,高层次元认知策略的协同执行、高层次责任的共同承担等,进而解决知识创新能力培养中存在的问题。本研究中,知识创新能力被界定为学生共同体整合、创造知识,利用知识创造性的解决问题和实现共同体愿景的能力。

二、理论基础

(一)知识建构教学模式

知识建构模式作为一种基于原理(主要包括追求知识、自主自立,多元观点、正反思考,不断钻研、完善观点,融会总结、升华超越,时刻反思、改进认知)而非程序式的教学模式[18],在知识创新能力培养中具有极大潜力。该模式试图让学生经历真实的、与科学家相同的知识创新过程,将创新与设计思维置于其核心,关注知识的协同创造与持续改进、知识创造的开放动态生成性及协同元认知策略的高效应用等。知识创新通常发生于知识论坛,因而学生的在线话語与讨论就成为该模式的核心。过去30年,知识创新模式在许多国家的众多学科中得以应用。研究结果表明,该模式能促进学生创新意识和能力的发展、概念的转变等[19-23]。但该模式仍存在亟待解决的、制约知识创新能力发展的关键问题,如学生沉浸于观点、知识的表达,而忽视阅读参考他人知识;学生缺乏有效协同元认知策略的使用,以及对阶段性和最终讨论结果/知识进行协同总结、综合和提升的意识与策略。

(二)反思性评价

反思性评价作为一种新的评价方式,致力于将“计划一监控一反思”这一元认知过程和策略引入学生的创造性实践活动,关注学生评价过程中主体地位与主动性的发挥,藉由学生对学习过程和结果持续不断地协同监控与反思,促进学生不断地解决更深入的问题和创造知识[24]。国内外关于反思性评价的研究尚处于起步阶段,相关研究比较少。大多从理论层面探讨其概念、潜在优势等。目前,学习科学领域的一些研究者通过让学生使用评价量规/标准等对学习过程和结果进行反思性评价发现:反思性评价能促进学生知识创新过程的顺利开展,知识创新能力的发展及学科领域知识的发展和概念转变等。这些研究为本研究提供了很好的研究基础,是本研究的起点。

在知识创新过程中,共同体成员对知识创新过程和结果所进行的协同反思性评价是知识创新的关键。但目前的研究集中于学生对自我知识创新过程和结果所进行的反思性评价,鲜有研究关注如何促进学生共同体对群体知识创新过程/结果进行高效的反思性评价,进而促进知识的创新和知识创新能力的发展。此外,学习分析领域的最新研究结果表明,学习者借由反映知识创新过程和结果的证据和数据等所进行的高效监控、反思与分析等,对知识创新效果具有非常重要的影响,但鲜有研究关注学生如何有效地藉由证据所进行的反思性评价。

为支持学生共同体对群体知识建构过程/结果进行基于证据的反思性评价,本研究使用了VanAalst教授等人开发的知识建构分析系统(如表1所示)。该系统通过对学生知识论坛上知识建构过程和结果的分析与可视化处理,为知识建构过程中涉及的如下四个关键问题提供不同类型的证据,从而使学生围绕这些问题进行反思、分析和评价。本研究主要使用了该分析系统的前三个问题,来帮助学生进行协同反思性评价。本研究主要解决如下三个研究问题:

1.知识建构过程中,共同体成员之间的交互与协作是如何变化的?共同体的知识贡献模式是怎样的?

2.知识建构过程的本质是怎样的?

3.反思性评价在多大程度上促进学生知识创新过程和能力的发展?

三、研究方法

(一)研究情景与参与者

本研究于香港地区的一个中学完成。参与者是一个初中三年级班的全体学生,共37人。该班学生在小学升初中的全港统一考试中,文化课成绩位列后10010,因而从某种意义讲,该班学生是成绩不好的后进生。这些学生通常学习不是很投入,学习积极主动性差,处于应付学习的状态,并且在批判性思维、协作能力、学习调控能力等方面,与优秀生相比,也存在一定的差距。研究者及所在团队与该学校建立了长期的合作关系,致力于通过科学探究和知识建构的方式帮助后进生提高学习绩效。因而本研究参与者的选取属便利样本。本研究于视觉艺术(Visual Art)课程中,历时五个月,跨越两个学期,每周一次课(50分钟),整个学年完成。学生的探究主题是“艺术是什么以及如何鉴赏艺术”。该课程采用香港教育署制定的教学大纲(无教材),重在培养学生在艺术鉴赏与艺术创造方面的创新思维和能力。在执行教学大纲的过程中,教师能够自主决定课程的内容、结构、顺序等。艺术课是香港地区高考课程中必考的选修科目之一,类似我们高考采取的3+X考试模式。参与本研究的课程教师是一位经验丰富的、拥有近20年教龄的艺术教师。该教师在艺术课堂中,采用知识建构模式来培养学生的知识创新能力已有8年之余。课程学习过程中,教师和学生使用的语言是粤语。

(二)教学设计

知识建构是一种基于原理,而非步骤的教学模式。但香港大学的Carol Chan和Jan VanAalst教授通过与来自香港100余所中小学的200余名教师历时四年多的协同研究发现:逐渐为学生创造一个强调协作、能动性和元认知的知识建构环境,对于帮助学生实现高效的知识创造是非常重要的。在实证研究的基础上,他们提出了一个四阶段知识建构实施模式:(1)在课堂内建立协作学习的文化f从教师讲授到学生讨论);(2)开始知识建构和知识论坛的使用f从教师提问到学生自订探究问题);(3)推进知识建构的讨论与探究(从固执己见的正反辩驳到多元意念的改进和提升);(4)评估知识建构的学习过程与结果(从教师评估到学生自评和互评)[25]。本研究在借鉴上述四阶段模式的基础上,从实际出发,创设了如下三阶段融合反思性评价的知识建构模式。

第一阶段(1-9周):帮助学生发展探究能力、协作能力和元认知能力。为帮助学生发展协作能力及提出问题和做出解释的能力,教师组织了一系列活动,如小组协作、全班讨论、智慧墙的创建等(如图1所示)。智慧墙由学生所写的笔记以及表示笔记与笔记之间关系的连线组成的。在写笔记的过程中,教师会给学生提供认知脚手架,例如我的看法、我的理由、我想知道、综合各人的想法等等,以帮助学生提出问题、组织自己的解释及进行良好的协作。为帮助学生发展反思能力,教师要求学生每次课之后写反思笔记;并且在智慧墙完成之后写一个总结反思笔记,即从全班所有笔记中选出6-9个自认为写的最好的笔记并加以评论,以及反思自己学到了什么等。

第二阶段(10-12周):在知识平台(如图2所示)上深化探究。基于智慧墙上的讨论结果,学生自主设计并提出需要进一步探究的问题;然后基于全班讨论的结果,将最值得探究的问题置于知识建构平台上进行讨论。在这个阶段,教师会根据学生的讨论状况,给学生提供一些建议,引导学生不断改进所写笔记的质量,如哪些方向最值得探究,全班讨论评价好笔记的原则及组织全班学生共同反思/评价他们所写的好的笔记案例。同时,教师也会在课堂上使用知识建构平台上的内置评价工具,引导学生对共同体成员的参与和交互状况进行反思和评价,进而促进知识建构过程的良好发展。

第三阶段(13-21周):通过反思性评价,深化对领域知识的理解和促进知识创新。学生在知识论坛上贡献一定数量的笔记之后,教师在课堂上利用知识建构分析系统KCA提供的数据以及设计的帮促表(PromptSheet),为学生创造协同反思与评价的机会,使学生积极投入反思性评价的过程,进而共同创造知识。在反思性评价过程中,学生首先对KCA数据进行反思,然后对KCA获取的知识论坛上的笔记进行分析、讨论(学生在该过程通常利用概念图对其讨论和分析结果进行组织),最后在知识论坛上写总结反思笔记,包括已经讨论了什么,有哪些新的认识,还有哪些方面值得讨论,需要进一步探究的问题等。课后,研究者也利用KCA及帮促表,每周组织2-4次的反思性评价活动,邀请学生(3-6个学生一组渗与,活动一般持续1—2个小时。参与活动的学生每次可以获得3分,累加到期末综合成绩中。

(三)数据收集与分析

1.学生交互与协作的量化数据

通过知识建构平台的内置评价工具——社交分析工具Applet,本研究获取了表征学生交互程度的数据,如不同时间段笔记阅读(谁读了谁的笔记)和笔记链接(谁回应和引用了谁的筆记)的密度。在该社会网络中,节点表示每个共同体成员,线表示两个个体之间是邻接的,网络密度=图中实际存在的线的条数/图中理论上最多可能产生的线的条数。网络密度介于0-1之间,0表示个体与个体之间不存在关系,1表示每个个体都与其他个体之间产生关系。通过知识建构分析系统KCA,本研究获取了表征学生协作模式变化与发展的数据。主要包括不同阶段阅读笔记和回应笔记两个方面的数据。无论是Applet还是KCA获得的都是特定时间点的数据。本研究以一个星期的时间间隔作为取样单位,以获取不同时间点学生的交互和协作数据,并将获取的数据进行整合放入同一表中,以便对数据进行比较,进而发现学生交互与协作模式的变化。

2.学生的在线讨论笔记

学生知识论坛上的讨论笔记是本研究的主要数据源,用于揭示学生协同知识创造的过程和能力。本研究首先对学生的讨论笔记进行了探究线程分析(Inquiry Thread Analysjs)[26],然后以探究线程为单位,对其包括的笔记进行了详细的内容分析。

(1)数据预处理一探究线程分析

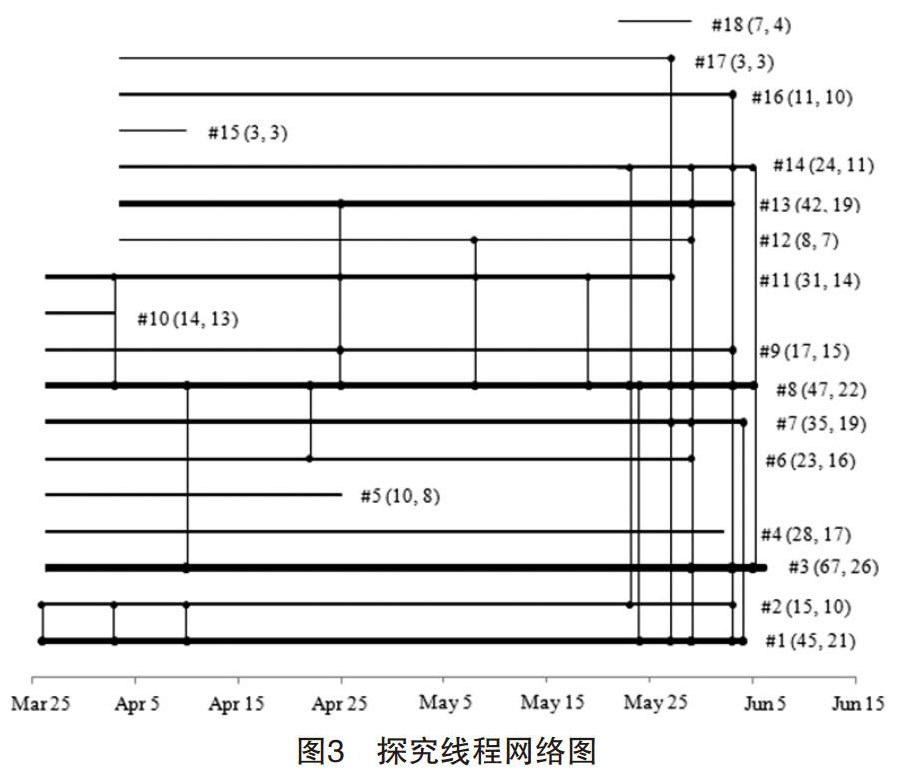

本研究首先对学生贡献的400个有效笔记(3个不完整的笔记被排除分析范围)进行了探究线程分析(如图3所示),将笔记放置于不同的探究线程。探究线程被定义为由解决同一问题的笔记所组成的序列[27]。探究线程分析不仅能够使我们了解学生的讨论主题,跟踪学生知识观点的演进,而且能够为后续的内容分析提供情景,从而使我们能够在特定的探究情境下,更好地理解学生的知识创造过程及创造能力。

通过探究线程分析,本研究发现,学生集中讨论了18个主题,包括#1—艺术好与好艺术的区别,#2-如何定义艺术,#3-艺术的关键特征,#4—艺术的特征,#5—不同艺术品之间的差异,#6-艺术的功能,#7-艺术由什么组成,#8-艺术鉴赏,#9-艺术的超越时空,#10—为什么要评价艺术,#11—艺术的创造性与艺术的二次创作,#12-个人审美眼光,#13-艺术的价值,#14-什么是艺术,#15-遗产与艺术,#16-是否每个人都可以评价艺术,#17__女口何创造一件好的艺术品,#18-与讨论主题无关的社交话语。图X揭示,大部分的探究线程持续时间超过7周,这表明学生对探究的主题很感兴趣,并能持续的进行探究。同时,图3也揭示,一些探究序列(例如#1、#3、#4、#7、#8、and #13)比其他探究序列更能引起学生的兴趣,因而有更多的学生参与其讨论。

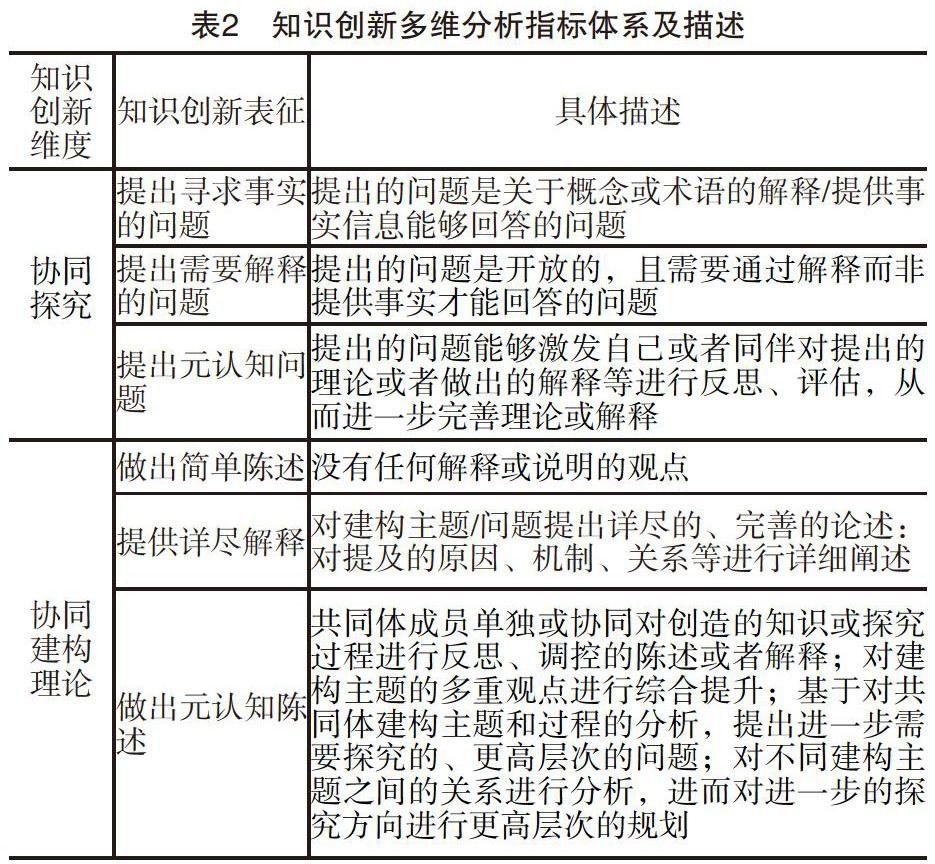

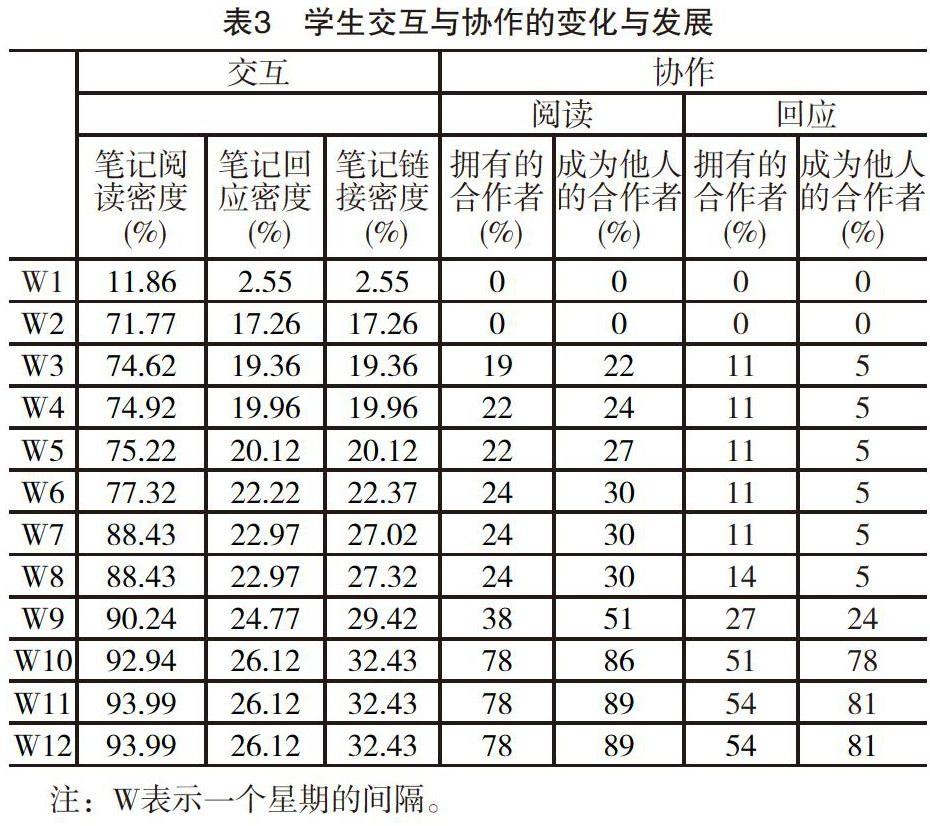

(2)内容分析

探究线程分析完成以后,本研究以探究线程为分析单元,利用表2所示的分析框架,对其包含的笔记进行了详尽的内容分析。该分析框架的开发过程是一个理论和数据协同驱动的螺旋式过程:首先在借鉴先前研究的基础上,如知识建构的社交机制[28][29],知识建构的社交一认知机制[30],知识创新的社交—认知一元认知机制[31]以及认识论的问题与解释(EpistemologicalQuestioning and Explanation)[32]等,开发出初步的分析框架;然后使用该框架对本研究的数据进行分析,在数据分析过程中,不断修正分析框架,使其能够很好地分析本研究的数据。为保证数据分析的效度,笔者和笔者所在团队的一名研究者(专门进行质性数据分析的研究)对来自三个探究线程的120个笔记(n=120,>300/0)进行了独立分析,在问题、理论和共同体三个维度上,Cohen's kappa分别是0.78、0.78和0.77,这些数据表明,数据分析具有很高的效度。

四、研究结果

(一)学生交互与协作的变化及知识贡献模式的特点

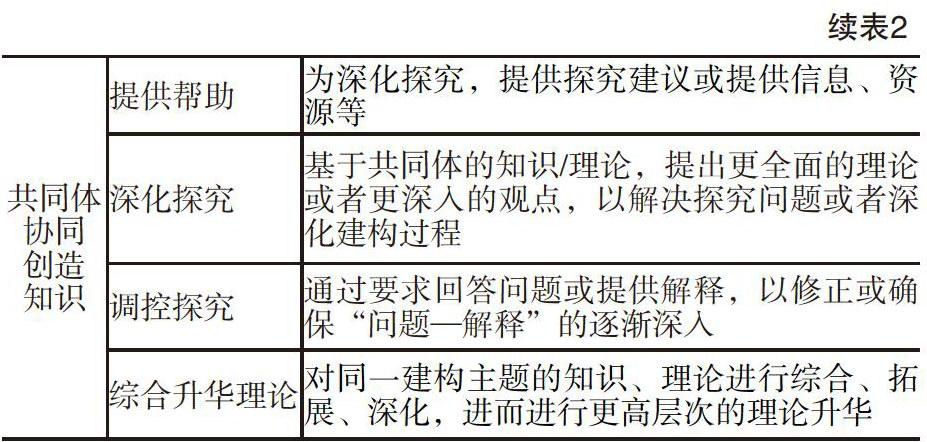

1.学生交互与协作的变化与发展

基于从知识建构平台的内嵌评价工具(Applet,社会网络分析工具)和学习分析工具KCA获取的量化数据,本研究描述了学生交互与协作模式的变化与发展,如表3所示。为研究学生的交互模式,本研究使用了Applet的两个指标:一是笔记阅读的密度—揭示共同体成员对同伴知识贡献的意识(谁读了谁的笔记);二是笔记链接的密度一揭示共同体成员之间笔记链接的程度(谁回应和引用了谁的笔记)[33]。如表3所示,不断增长的密度(包括笔记阅读和笔记链接的密度)表明学生之间的交互程度越来越高,联系越来越紧密。例如知识建构的最后阶段,阅读笔记的密度是93.88%,链接笔记的密度是32.43%,这些数据表明学生之间的交互程度非常高。

为研究共同体成员协作模式的变化与发展,本研究使用了知识建构分析系统KCA提供的量化数据。KCA数据从两个维度揭示共同体成员之间的协作状况:一是拥有的合作者;二是成为他人的合作者。为评价学生在阅读方面的协作情况,本研究通过KCA获取了共同体成员中,拥有五个及以上协作者的学生所占的百分比(%);为评价学生在回应笔记方面的协作情况,本研究获取了拥有三个及以上协作者的学生所占的百分比(%),獲取数据的时间间隔为一个周。表3的数据表明,共同体成员之间的协作越来越好。例如,在阅读方面,从拥有协作者的维度来看,学生在知识建构平台上工作的第三周,19%的学生拥有至少5个合作者,但在第十周,78%的学生拥有至少5个合作者;从成为他人合作者的维度来看,学生之间的协作发展的更加良好,在第十周,已经有86%的学生至少阅读了五个同伴的笔记,并且至少阅读了每个人的三个笔记。

总之,共同体成员之间交互的量化数据表明,随着时间的推移,共同体成员之间的链接越来越紧密,交互越来越好;学生协作的量化数据表明,随着时间的演进,共同体成员之间的协作越来越好以及学生平等地承担知识建构的责任。

2.共同体的知识贡献模式

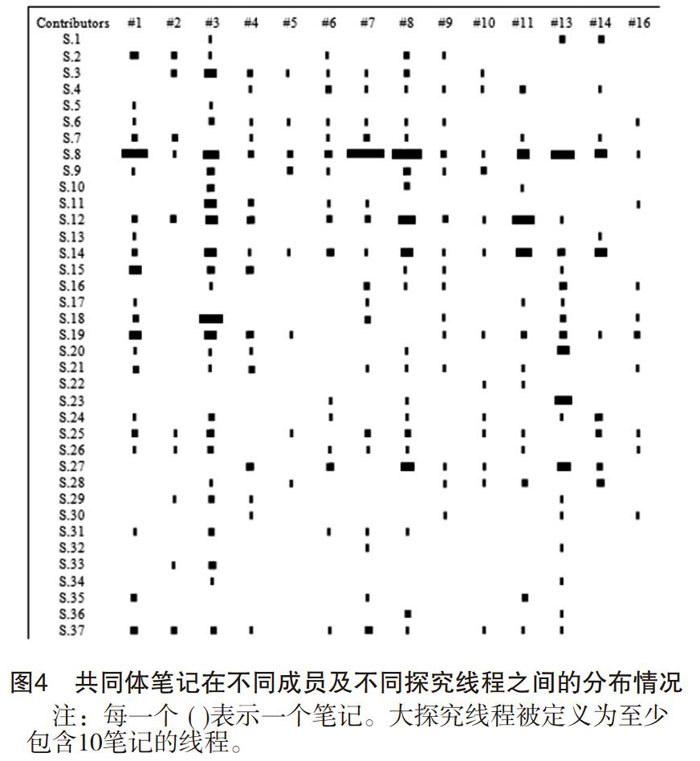

图4揭示了共同体知识贡献模式的协作与分布式特征(共同体成员对14个大的探究线程的贡献)。在该共同体中,23个学生至少参与了五个探究主题,并且对参与主题贡献了很多笔记(例如学生8、12和14);但也有少数学生对参与的探究主题贡献很少的笔记(例如学生31)。同时,图4也揭示,没有任何一个学生主导任何一个探究线程,所有这14个探究线程至少有10个学生参与探讨。

(二)学生协同解决问题、调控探究过程及创造知识

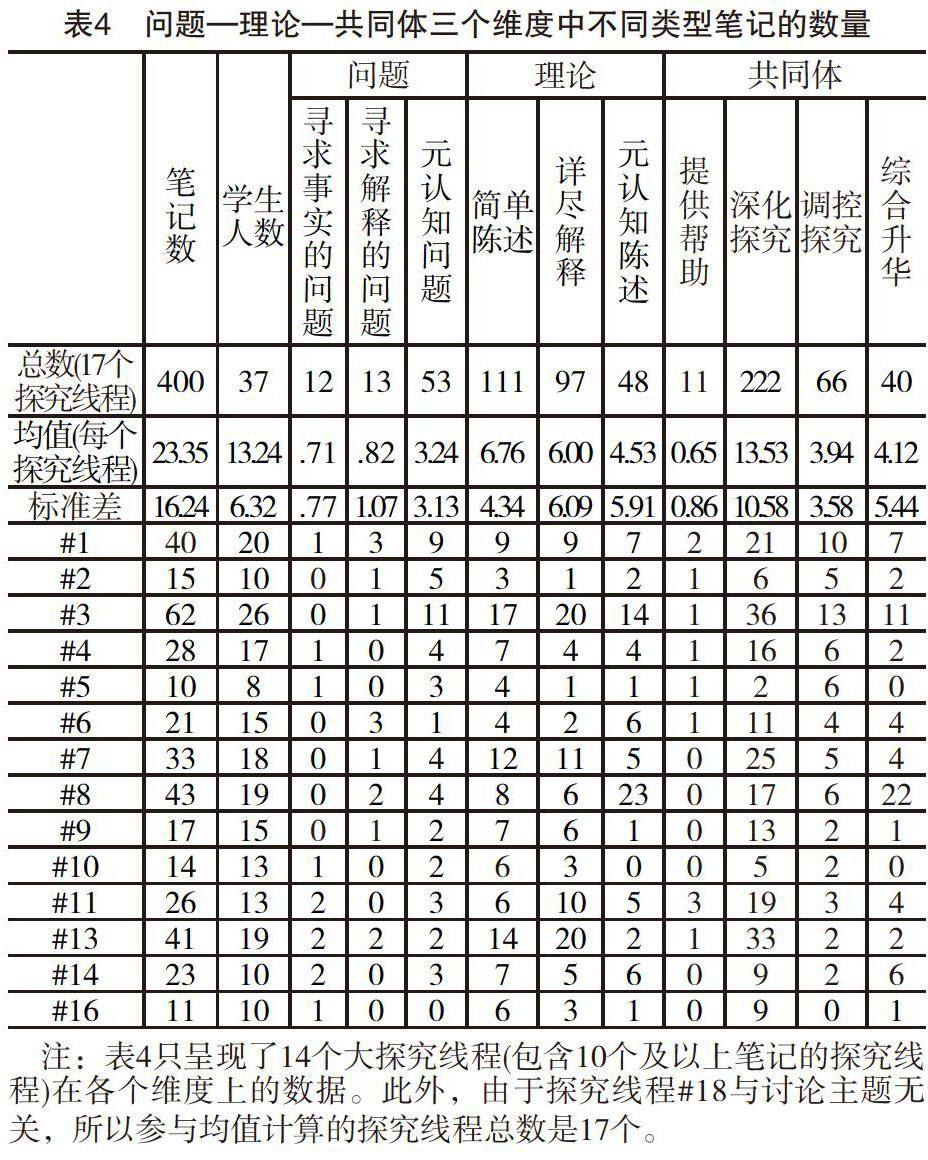

为揭示共同体成员在知识建构过程中提出问题、解决问题、深化探究、调控探究和创造知识的过程,本研究利用上页表2所示的内容分析框架,对14个大探究线程所包含的学生笔记进行了详尽的分析,分析结果如表4所示。在讨论探究过程中,学生提出了更多高层次的寻求解释的问题,贡献了更多的解释(145个笔记,元认知陈述大部分都归为解释类型),而非简单的陈述(111个笔记)。这些结果表明,学生沉浸于深度而非肤浅的知识建构过程。同时表4也显示,寻求解释的问题和详尽的解释更多地出现于讨论解释性问题的探究线程中。

通过表4发现,共同体成员提出了许多元认知问题(53个笔记),并贡献了许多元认知陈述(48个笔记)来反思和调控共同体的探究过程。这些研究结果表明,在探究讨论过程中,学生对探究过程以及结果进行了及时有效的反思和调控,从而使协作知识建构过程高效进行。同时,本研究也发现,元认知问题和元认知陈述倾向于出现在讨论解释性问题的探究线程中。

此外,表4也显示,在学生贡献的所有笔记中,222个笔记对探究过程进行了深化,40个笔记对讨论过程涉及的理论或者观点进行了综合、提升和升华。这些研究结果表明,在知识建构过程中,共同体成员积极回应同伴提出的问题或观点,及时对共同体贡献的理论或者观点进行梳理、综合和提升,以及致力于发展理论、创造知识以及创造一个对共同体以及个体都有价值的知识空间。

(三)反思性评价对学生知识创新过程和知识创新能力发展的作用

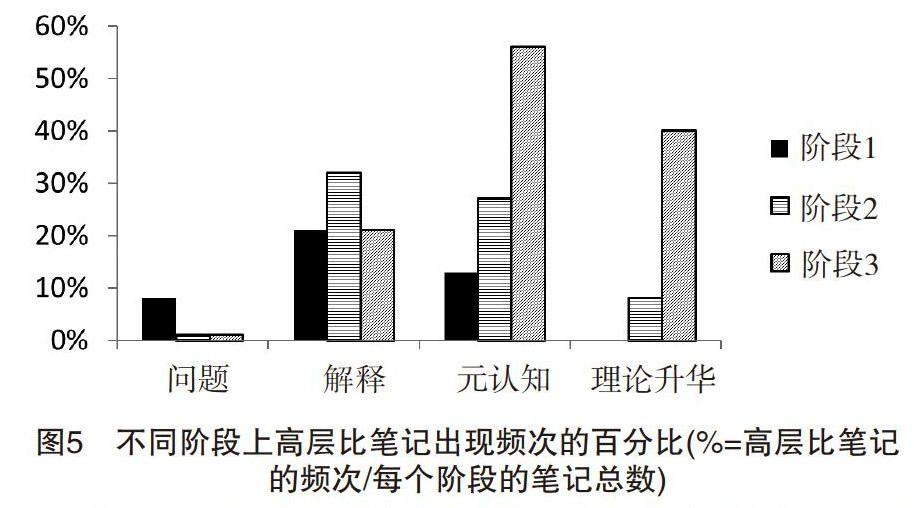

为研究反思性评价对知识创新过程和能力发展的作用,笔者首先将14个大探究线程所包含的笔记按其被创作的先后顺序均匀地分到三个阶段,即阶段1、阶段2和阶段3,每个阶段拥有相同比例的笔记);然后对这三个不同阶段所包含的笔记在上述三个知识创新维度上包括的高层次笔记出现频次的百分比进行了比较研究,即寻求解释的问题(问题),解释(理论化),元认知问题和元认知陈述(元认知),及综合升华理论(理论升华)。图5展示了上述三个阶段的分析结果,并对这三个阶段的结果进行了比较。

为进一步探究高层次笔记在这三个阶段上出现的频次的百分比是否存在差异,本研究进行了卡方检验。研究结果显示高层次笔记在第一阶段和第二阶段(χ2(df=3,N=152)=19.44,φ=0.36)、第二和第三阶段(χ 2(df=3,N=254)=31.67,φ=0.3)、第一和第三阶段(χ2(df=3.N=218)_ 65.82,φ=0.55)上出现频次的百分比均有显著差异。这些研究结果表明,与其他阶段相比,学生在第一阶段提出了更多的解释性问题,在第三阶段则更多地沉浸于对探究过程与结果的反思、调控以及对共同体理论的综合升华;学生在第二和第三阶段主要解决第一阶段提出的问题,并进一步提出深入探究的问题,反思、调控探究过程和结果,以及综合升华理论等。

五、结论

培养学生的协同知识创新能力是教育的一个非常重要的目標。但由于知识创新过程涉及诸多高层次活动,如高层次元认知策略的有效使用,高层次认知任务的共同承担等,因而很多一线教师认为,让学生尤其是后进生高效地参与知识创新活动并建构知识,是一个非常大的挑战,甚至是一个几乎不可能完成的目标,进而在教育实践中,很多教师在教学过程中很少让学生参与高层次的知识建构活动。本研究采用了学习科学领域的常用方法之一案例研究,对反思性评价在协同知识创新中的应用效果进行了深入研究。本研究发现,学生即使是后进生,只要我们给他们提供一个适切的、促进元认知策略有效使用的协作学习环境,他们就能够承担高层次的责任来共同创造知识。

为培养学生的知识创新能力,本研究创设了一个融合反思性评价的知识建构模式。该模式包含四个要素:(1)共同体协作文化及参与和协作标准的建立;(2)促进协作与反思的阶段性任务的实施与完成;(3)协同反思评价数据机会的创设;(4)知识创造依赖于协同认知责任架构的创设。在该模式中,学生借助知识建构分析系统KCA以及与之相匹配的、设计良好的工作表和帮促表,沉浸于积极高效的反思性评价过程中。反思性评价通过将监控、反思和计划等这些元认知要素引入知识建构模式,可能有效地支持了学生元认知能力的发展,而这些元认知能力可能帮助学生关注并实现知识建构的目标,进而共同提升所建构知识的质量。本研究发现,该模式在促进学生使用高效的元认知策略、执行高层次的协同认知活动,进而促进学生知识创新活动的高效开展及知识创新能力的发展等方面具有极大的潜力。本研究的研究结果,对于设计融合反思评价的学习环境,具有很好的启示作用。同时本研究对于我们进一步理解评价、协作探究以及教学实践之间的关系也具有很重要的理论价值。

參考文献:

[1] OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development).Innovation in the knowledge economy: Implications for education andlearning[R]. Paris: OECD Puhlishing, 2004.

[2] Brown,J.S.,&Duguid,P. Social life of information[M]. Boston: HBSPress.2000.

[3] Sawyer,R.K.Croup genius: The creative power of collaboration[M].New York: Basic Books, 2007.

[4] Damga,C.I.The multi-layered nature of small-group learning:Productive interaCtions in object-oriented collaboration[J]International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning,2014, 9(3): 247-281.

[5] Paavola,S.,&Hakkarainen,K.The knowledge creation metaphoI-An emergenl epistemological approach to learning[J]. Science&Education, 2005, (14): 535 - 557.

[6] Jarvela,S.,Kirschner,P. A.,etc. Enhancing socially shared regulationin collaborative learning groups: designing for CSCL regulationtools[J]. Educational Technology Research and Development, 2015,63(1): 125-142.

[7] White,B.,&Frederiksen,J.A theoretical framework and approachfor fostering metacognitive development[J]. Educational Psychologist,2005, 40(4): 211-223.

[8] Scardamalia, M., & Bereiter, C. Knowledge huilding and knowledgecreation: theory, pedagogy, and technology[C]. New York, NY:CamMdge University Press, 2014.

[9] Linn, M. C., Davis, E. A., & Bell, P. E. Internet environments forscience education[M]. Mahwah, NJ:Lawrence Erlhaum Associates,2004.

[10] Matuk, C., McElhaney, K. W., King Chen, J., Lim-Breitbart,J., Kirkpatrick, D., & Linn, M. C. Iteratively refining a scienceexplanation tool through classroom implementation and stakeholderpartnership[Jl. International Journal of Designs for Learning, 2016,7(2):93-110.

[11] Blumenfeld, P., Fishman, B. J., Krajcik, J., Marx, R. W., & Soloway,E.Creating usahle innovations in systemic, reform: Scaling uptechnology-emhedded project-hased scienc:e in urhan Schools[J].Educational Psychologist, 2000, 35(3): 149-164.

[12] Clarke-Midura, J., & Dede,C. Design for scalahility: A case studyof the River City curriculum[J]. Journal of Scienc:e Education andTechnology, 2009, (18): 353-365.

[13] Chen, B., & Zhang, J. Analytics for knowledge creation: Towardsepistemic agency and design-mode thinking[J]. Journal of LearningAnalytics, 2016, 3(2): 139-163.

[14] van Aalst, J., & Chan, C. K. K. Student-directed assessment ofknowledge huilding using electronic portfolios[J]. The Journal of theLeaming Sciences, 2007. 16(2): 175 - 220.

[15] Dam~a, C. I., Kirschner, P. A., Andriessen, J. E. B., Erkens, C., &Sins, P. H. M. Shared epistemic agency: An empirical study of anemergent construct[J]. The Journal of the Learning Sciences, 2010,19(2): 143-186.

[16] Azevedo, R., Cromley, J. C., & Seibert, D. Does adaptive scaffoldingfacilitate students' ability to regulate their learning with hypermedia?[J].Contemporary Educational Psychology, 2004, (29): 344-370.

[17] Donnelly, D. F., Linn, M. C., & Ludvigsen, S. Impacts and characteristicsof computer-based science inquiry leaming environments for precollegestudents[J]. Review of Educational Research, 2014, 84(4): 572-608.

[18] Scardamalia, M.,& Bereiter, C.. Knowledge huilding: Theory, pedagogy,and technology[C]. New York, NY: Camhridge University Press, 2006.

[19] Hakkarainen, K. Emergence of pro~Tessive-inquiry culture in computer-supported collahorative leaming[J]. Leaming Environments Research,2003, 6(2): 199-220.

[20] Hewitt, J. Toward an understanding of how threads die in asynchronouscomputer conferences[J]. Joumal of the IP,arning Sciences, 2005, 14(4):567-589.

[21] Hong, H.-Y., Chen, B., & Chai, C. S. Exploring the development ofcollege students' epistemic views during their knowledge buildingactivities[J]. Computers & Education, 2016, (98): 1-13.

[22] Moss, J., & Beatty, R.Knowledge huilding in mathematics: Supportingcollaborative learning in pattern prohlems[J]. International Journal ofCompucer-Supported Collaborative Learning, 2006, 1(4): 441-465.

[23] Zhang, J., Scardamalia, M., Reeve, R., & Messina, R.Designsfor collective cognitive responsibility in knowledge-huildingcommunities[J]. The Journal of the Learning Sciences, 2009, 18(1):7-44.

[24][28] Yang, Y., van Aalst, J., Chan, C. K. K., & Tian, W. Reflectiveassessment in knowledge huilding hy students with low academicachievement[J].lnternational Journal of Computer-Supported Collahorative LP,arning, 2016, 11(3): 281-311.

[25] van Aalst, J., & Chan, C. K. K. Empowering students as knowledgebuilders[C]. Dordrecht, the Netherlands: Springer, 2012.

[26][27[30][33] Zhang, J., Scardamalia, M., Lamon, M., Messina, R., &Reeve, R. Sociocognitive dynamics of knowledge building in the workof 9-and lO-year-olds[J]. Educational Technology Research andDevelopment, 2007, 55(2): 117-145.

[29] vanAalst, J. Distinguishing knowledge sharing, construction, andcreation discourses[J]. International Journal of Computer-SupportedCollaborative Learning, 2009, 4(3): 259-288.

[31] Hmelo-Silver, C. E., & Barrows, H. S. Facilitating collaborativeknowledge building[J]. Cognition and instruction, 2008,26(1): 48-94 。

[32] Zhang, J., Hong, H. Y., Scardamalia, M., Teo, C. L., & Morley, E.A. Sustaining knowledge building as a principle-hased innovation atan elementary school[J]. The Journal of the Learning Sciences, 2011,20(2): 262-307.