秘色瓷概念的出现与演绎

2018-05-14陈佳佳谢西营

陈佳佳 谢西营

秘色瓷这一概念自晚唐时期出现,经五代、两宋、元明清时期的不断演绎,其面貌越来越模糊,这一状况一直持续到近现代,直至1987年陕西扶风法门寺地宫的开启将秘色瓷这一概念成功揭秘。与此同时,学者们从自身材料出发,通过不同视角对这一概念进行着孜孜不倦地探索。最近慈溪上林湖后司岙窑址的考古发掘工作更是将秘色瓷研究推向一个新的高潮。尽管如此,关于秘色瓷的问题还有很多,值得我们进一步探索。有鉴于此,本文试图对秘色瓷研究的历史进行梳理与回顾,以期推动秘色瓷研究的深入。

一、秘色瓷概念的出现

“九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来。好向中宵盛沆瀣,共嵇中散斗遗杯。”[中华书局编辑部点校《全唐诗(增订本)》卷六二九,中华书局,1999年,第1585页]陆龟蒙的这首《秘色越器》第一次向世人提出了“秘色瓷”的概念,并用“千峰翠色”四字来表现秘色瓷的神韵。陆龟蒙,生年不详,卒于中和二年(882)。该诗史书中未载著作年代,据其生平只能推断该诗的时代下限,即不晚于唐中和二年[厉祖浩《唐五代越窑文献资料考索》,《东方博物》2012年总第43辑,浙江大学出版社,第89—110页]。该诗是目前所见最早提及“秘色”这一概念的文献资料,并且明确将其与越窑联系在一起。

在此之前,陆羽在《茶经》中从品茶角度出发提到“越州”“越瓷”,而未提“秘色”一词。“碗,越州上,鼎州次,婺州次,岳州次,寿州、洪州次。或者以邢州处越州上, 殊为不然, 若邢瓷类银,越瓷类玉, 邢不如越一也;若邢瓷类雪,则越瓷类冰,邢不如越二也 ;邢瓷白而茶色丹,越瓷青而茶色绿,邢不如越三也。晋杜毓《荈赋》所谓器择陶拣,出自东瓯。瓯,越也。瓯,越州上,口唇不卷,底卷而浅, 受半升已下。越州瓷、岳瓷皆青,青则益茶,茶作白红之色;邢州瓷白,茶色红;寿州瓷黄,茶色紫;洪州瓷褐,茶色黑,悉不宜茶。”[唐陆羽《茶经》卷中,中华书局,2015年]陆羽,生于开元二十一年(733),卒于贞元二十年(804)前后。据《陆文学自传》,在上元二年(761),《茶经》三卷已完成,故而《茶经》一书应是上元初年(760—761)陆羽隐居湖州时所作[厉祖浩《唐五代越窑文献资料考索》,《东方博物》2012年总第43辑,浙江大学出版社,第89—110页]。

陆龟蒙《秘色越器》之后,徐夤在《贡余秘色瓷盏》第二次提到“秘色”,“捩翠融青瑞色新,陶成先得贡吾君。巧剜明月染春水,轻旋薄冰盛绿云。古镜破苔当席上,嫩荷涵露别江濆。中山竹叶醅初发,多病那堪中十分。”[中华书局编辑部点校《全唐诗(增订本)》卷七一○,中华书局,1999年]细读此诗,我们可以看到徐夤进一步对秘色瓷的特点进行归纳,以“翠融青瑞色新”和“陶成先得贡吾君”从器物本身特征和器物使用对象两个维度进行概括。徐夤,生年不详,约卒于梁乾化四年至贞明六年间(914—920)。唐乾宁元年(894)进士,当年即授秘书省正字,光化三年(900)后弃职离京,客游汴梁朱全忠幕二年,约天复二年(902)归闽中王审知,因不被礼重,内心不平,不久又往依泉州刺史王延彬,终老乡里。据相关学者研究,该诗应作于朱全忠改元开平(907)取代唐朝前,“陶成先得贡吾君”中的“君”应指大唐天子[厉祖浩《唐五代越窑文献资料考索》,《东方博物》2012年总第43辑,浙江大学出版社]。

二、秘色瓷概念的演绎

(一)两宋时期

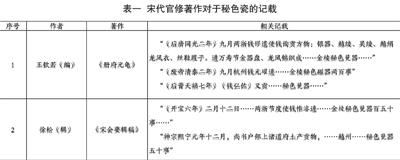

宋代是秘色瓷概念进一步发展的时期。对于秘色瓷的记载,根据修著者身份的不同,大致可以分为两类,一类为官修著作,一类为文人笔记。

官修著作主要涉及五代和北宋时期越窑贡瓷中秘色瓷,但对于秘色瓷产品特征未详加说明,所载内容仅为某一时间进贡秘色瓷情况(表一)。

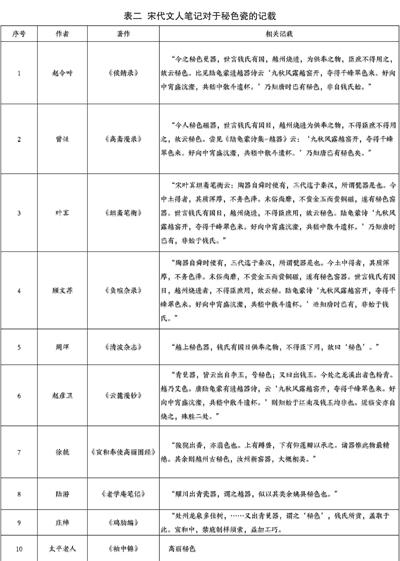

文人笔记小说对于秘色瓷记载较多,多相互转抄,以“供奉之物”“臣庶不得用”作为秘色之名的由来,又对“秘色瓷始于唐代”以及“越窑烧造”的认识基本达成共识,但并未言及秘色瓷的本身特征,使人无从知晓秘色瓷的真正面貌。此外,个别文献以越窑秘色作为类比,将其他地区生产的青瓷器也称为秘色瓷,如龙泉秘色、高丽秘色等(表二)。

(二)明清时期

1.明代文献

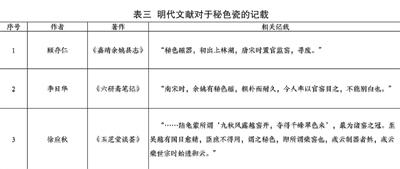

明代学者对于秘色瓷的认识进一步发展,对于“秘色瓷出于上林湖”“秘色瓷为唐五代时期烧造”等观点继承基础之上,提出了“南宋时秘色瓷继续存在”以及“越窑即柴窑”等新观点(表三),但并未涉及秘色瓷本身的器物特征。

2.清代文献

清代文献(表四)对于秘色瓷的记载主要涉及以下几个方面:第一,关于五代北宋时期的越窑贡瓷,主要见于《十国春秋》一书,较之两宋时期的贡瓷文献资料,又有新发现即关于前蜀王建取秘色瓷进贡后梁王朝的记载。第二,关于秘色瓷的时代和性质问题,见于《陶说》和《景德镇陶录》两书。《陶说》一书认为,越窑秘色瓷始于吴越国,而非唐朝以及秘色瓷是瓷器的名称而非为吴越国专控,并以前蜀王建取之进贡后梁为據进行佐证。《景德镇陶录》一书结合“秘色”一词的写法以及历史文献的比对,认为秘色瓷的生产起于唐代,终于明初,故而进一步得出“秘色”即为瓷器颜色的含义,也即“可见以瓷色言为是”[清蓝浦郑廷桂著,连冕编注《景德镇陶录图说》,山东画报出版社,2004年]。第三,即地方县志资料,见于《余姚县志》,基本沿袭旧说,无甚创新。从清代文献的相关记述来看,清代人对于秘色瓷的产品特征也无从了解。此外,文献中新出现“南越秘色瓷”的说法。

(三)近现代研究

民国时期,对于秘色瓷产自上林湖的认识,地方志中还是有清楚认识的。对此,成书于民国九年(1920)的《余姚六仓志》中就有明确记载,“秘色瓷,出林湖,始自唐宋时,寻废。今湖滨岗阜尤多沉埋遗器,土人掘得,拙朴而古。”[杨积芳《余姚六仓志》,载《中国地方志集成-乡镇志专辑25》(据民国九年铅印本影印),江苏古籍出版社、上海书店、巴蜀书社,1992年]这一时期也是近代考古学传入中国的时期。在近代考古学的影响下,越窑窑址的考古调查工作也开启了。陈万里先生是第一个走出书斋、以田野考古的方式来对越窑窑址进行调查的学者。20世纪30年代他七下绍兴,调查了余姚上林湖越窑窑址,搜集到大量瓷片標本,并撰写了《越器图录》[陈万里《瓷器与浙江》,北京:中华书局,1946年]、《瓷器与浙江》[陈万里《越器图录》,北京:中华书局,1937年]、《中国青瓷史略》[陈万里《中国青瓷史略》,上海:上海人民出版社,1956年]等专著。在其《越窑与秘色瓷》一文中对秘色瓷的含义进行了阐释,得出“秘色瓷因供御而得名”的结论[陈万里《越窑与秘色瓷》,《陈万里陶瓷考古文集》紫禁城出版社、两木出版社,1990年]。日本人小山富士夫也在1937年调查了上林湖窑址,并于1943年出版了《支那青瓷史稿》[小山富士夫《支那青瓷史稿》,日本:中文堂,1943年],其中也有涉及秘色瓷相关问题。

中华人民共和国成立以来,特别是随着1956年以来的第一次全国文物普查工作开展及1957年因上林湖水库建设而进行的详细考古调查工作,文物工作者对上林湖、上岙湖、白洋湖、杜湖、古银锭湖进行多次调查,并完成《浙江余姚青瓷窑址调查报告》[金祖明《浙江余姚青瓷窑址调查报告》,《考古学报》 1959 年第 3 期]。之后1981年秋至1985年间展开的第二次全国文物普查工作,调查规模超过第一次,《青瓷与越窑》[林士民著《青瓷与越窑》,上海古籍出版社,1999年]即是这次普查主要成果之一。

这一时期对于秘色瓷的认识,学术界的讨论主要是在古籍文献检索整理的基础之上,通过借助古窑址的实地调查、探勘,以理清传说中秘色瓷的真相。大体上,对于浙江上林湖晚唐、五代窑区就是当时秘色瓷的产地,逐渐形成了一致的共识。

三、秘色瓷概念的揭秘

1987年陕西扶风法门寺地宫的开启[陕西省考古研究院等编著:《法门寺考古发掘报告》,文物出版社,2007年],考古工作者发掘出土14件越窑瓷器,包括青釉瓷碗7件(图1)、盘6件(图2)和八棱净瓶1件(图3)。与此同时地宫出土一件唐咸通十五年(874)衣物账——《应从重真寺随真身供养道具及恩赐金银器物宝函等并新恩赐到金银宝器衣物账》,上明确提到“瓷秘色碗七口内二口银棱,瓷秘色盘子、碟子共六枚”,正好与地宫出土的13件越窑瓷器完全吻合。另外一件青瓷八棱净瓶,尽管在衣物账中没有记载,但从其釉色及制法与其他十三件秘色瓷器风格一致,表明其也应属于秘色瓷。

法门寺地宫的考古发现第一次以实物资料向世人揭开了秘色瓷的神秘面纱,也第一次给出了唐代秘色瓷的标准,使学术界可以此为参照来判别“达到何种标准”可称为秘色瓷。法门寺地宫秘色瓷实证的发现,再次掀起了秘色瓷研究的热潮。

四、余论

(一)秘色瓷概念的继续探索

尽管法门寺地宫考古发掘给出了秘色瓷的实证,但是对于秘色瓷含义和性质仍是众说纷纭、莫衷一是。童兆良认为,晚唐秘色瓷窑场就是1977年在慈溪上林湖所发现的“光启三年”青瓷墓志罐文中所指的“当保贡窑”,秘色瓷应该是越窑产品中挑选的最佳瓷器,再在其他地方进行过金银扣等加工程序后的贡瓷;秘色瓷在加工前之款式、釉色、胎质等方面,与一般上林湖贸易用瓷并无不同,贡窑与非贡窑之间的发展,是齐头并进的[童兆良《贡窑概论》,《中国古代陶瓷的外销:一九八七年福建晋江年会论文集》,紫禁城出版社,1988年,第147—151页]。董其祥认为,“碧色”因为同音相假为“秘色”,所以秘色瓷可以泛指一切青瓷[董其祥:《秘色瓷考辨兼论蜀窑秘色瓷》,《中国古代陶瓷的外销:一九八七年福建晋江年会论文集》,紫禁城出版社,1988年]。

为进一步加深对法门寺地宫考古发掘价值的认识,法门寺博物馆1990年举办首届国际法门寺历史文化学术讨论会,学者们针对地宫衣物账上“瓷秘色”进行讨论。宋伯胤重申陈万里对秘色瓷样式、颜色、御用三条件,认为法门寺地宫出土的那件八棱净水瓶不是秘色瓷,并希望以法门寺出土这13件秘色瓷为标准器,将其胎骨、釉色、造型、装饰、窑炉技术等五项作为科学检验数据,以提供鉴定标本的功能[宋伯胤:《“秘色越器”辨证》,《首届国际法门寺历史文化学术讨论会论文集》,陕西人民教育出版社,1992年,第241—249页];朱伯谦对秘色瓷的概念提出了相当明确的界说,并首次提出在贡窑烧制秘色瓷的时候,由于龙窑内部的温度和气氛很不一致,所以烧成后黄釉、青釉、生烧、过火的都有的观点[朱伯谦《古瓷中的瑰宝——秘色瓷》,《揽翠集——朱伯谦陶瓷考古文集》,科学出版社,2009年,第138—144页。原载《首届国际法门寺历史文化学术讨论会论文集》,陕西人民教育出版社,1992年]。会后,高西省引述典籍记载,认为古代的“秘”是指香草名,所以秘色在唐和唐以前的本意是一种香草色,五代以后才引申为使用、烧制隐秘之意[高西省:《秘色瓷与秘》,《东南文化》1993年1期,第220—223页];谢纯龙从型制、胎釉、纹饰和装烧技术上,将秘色瓷分为唐、五代、北宋三期,并且认为秘色瓷的生产主要是靠越窑这个群体来共同完成的,也就是说“贡窑”烧造秘色瓷,而秘色瓷不全是“贡窑”所烧[谢纯龙:《秘色瓷诸相关问题探讨》,《东南文化》1993年5期,第173—178页;谢纯龙:《“秘色瓷”诸相关问题》,《浙东文化》1994年第1、2期,第52页]。

1995年上海博物馆召开了“越窑、秘色瓷国际学术讨论会”,学者们围绕着秘色瓷的产地、概念、“秘”的含义、窑场性质、八棱净水瓶、烧造年代上限、分期等问题展开了深入讨论[陆明华《‘95“越窑、秘色瓷国际学术讨论会”述评》,《文博》1995年6期,第4、9—13页],参会者论文于会后在《文博》[《文博》1995年第6期,“秘色瓷”专号]杂志和《越窑、秘色瓷》[汪庆正主编《越窑、秘色瓷》,上海古籍出版社,1996年]一书中刊载,其中对于“衣物账”中未载的八棱净瓶是不是“秘色瓷”以及“秘色瓷”是晚唐五代到北宋初期越窑质量上乘的贡瓷产品等问题,均得到了与会专家的正面肯定;对于秘色瓷分期以及秘色瓷含义等这些固有问题也进行了激烈讨论,但未达成共识。

这次会议之后,学术界从分期[孙新民《越窑秘色瓷的烧造历史与分期》,《华夏考古》1995年6期,第145—148页;李军:《五代吴越钱氏越窑秘色瓷分期研究》,《中国古陶瓷研究》,紫禁城出版社,2006年,第182—183页;李军《越窑综论》,载于《千峰翠色:中国越窑青瓷》,宁波出版社,2011年,第17—24页]、工艺[杜文《唐代秘色瓷银棱装饰工艺及相关问题》,《文博》1996年3期,第79—80页;刘良佑《从型制观点谈“秘色瓷”相关问题》,《浙江省文物考古研究所学刊》第5辑,2002年,第78—96页]、文献[王莉英、王兴平《秘色越器研究总论》,《故宫博物院院刊》1996年1期,第53—61页;权奎山《唐代越窑秘色瓷的秘色涵义初探》,《2007中国-越窑高峰论坛论文集》,文物出版社,2008年,第123—127页;尚刚《古瓷札记两则》,《文物》2012年11期,第77—78页]、制度[郑嘉励《“秘色瓷”说》,《东方博物》2005年1期,第22—24页;郑嘉励《越窑秘色瓷及相关问题》,《华夏考古》2011年3期,第121—125页]、性质[赵宏《秘色瓷续考》,《景德镇陶瓷》1997年2期,第35—38页]、产地[周晓陆《由“瓷秘色”论及柴、汝窑》,《西北大学学报》1996年1期,第37—55页]等角度出发对一些争议问题进行了探讨,达成了一些共识,但大多数问题仍在激烈讨论之中[最新研究当属沈岳明:《“秘色”探秘》一文,载浙江省文物考古研究所、慈溪市文物管理委员会办公室:《秘色越器》,文物出版社,2017年]。

(二)秘色瓷窑址的考古学探索

在学术探讨之外,文物考古工作者也对秘色瓷的产地进行了艰苦卓绝的探索。法门寺地宫秘色瓷发现之后,各地的文物考古工作者开始对所在区域内的窑址进行调查,早于20世纪90年代文物考古工作者就于上林湖越窑产区采集到与法门寺秘色瓷相一致的器物[慈溪市博物馆《上林湖越窑》,科学出版社,2002年]。

上林湖窑址群是唐宋时期越窑青瓷最为重要的生产中心之一,窑址群包括四个片区——上林湖(图4)、白洋湖、杜湖和古银锭湖。

20世纪90年代以来,浙江省文物考古研究所与慈溪市文物管理委员会办公室联合对慈溪上林湖越窑窑址群进行了详细的考古调查工作,并先后对古银锭湖低岭头窑址[沈岳明《修内司窑的考古学观察—从低岭头谈起》,《中国古陶瓷研究》第4辑,第 84—92页,北京:紫禁城出版社,1997年]、上林湖荷花芯窑址[浙江省文物考古研究所等《慈溪上林湖荷花芯窑址发掘简报》,《文物》2003年11期,第4—25页]、古银锭湖寺龙口窑址[浙江省文物考古研究所等《浙江越窑寺龙口窑址发掘简报》,《文物》2001年11期,第23—42页;浙江省文物考古研究所等《寺龙口越窑址》,北京:文物出版社,2002年]、白洋湖石马弄窑址[浙江省文物考古研究所等《浙江慈溪市越窑石马弄窑址的发掘》,《考古》2001年10期,第 59—72页]进行了考古 发掘工作。文物考古工作者在调查和发掘过程中于多个窑址点都采集到秘色瓷残片。就目前考古调查与发掘资料来看,上林湖片区的荷花芯(图5)、后司岙、黄鳝山、茭白湾等窑址点都存在秘色瓷产品,其中仅在后司岙窑址采集到与法门寺地宫同款的八棱净瓶残片;白洋湖片区的石马弄窑址采集到与法门寺地宫出土的相同形制的青瓷盘(图6);古银锭湖片区的寺龙口窑址也发现过五代时期烧造秘色瓷的专用匣钵和瓷器标本(图7)。在这些窑址点中,后司岙区域窑址产品质量最高,但限于各方面条件的制约,直到2015年10月,才由浙江省文物考古研究所、国家文物局水下文化遗产保护中心、宁波市文物考古研究所、慈溪市文物管理委员会办公室联合组队,对后司岙窑址及后司岙水域实施了主动性田野考古发掘和水下考古调查工作[沈岳明、郑建明《浙江上林湖发现后司岙唐五代秘色瓷窑址》,中国文物报,2017年1月27日8版],取得了重要成果,进一步确认了后司岙窑址是秘色瓷烧造的重要产地,并从地层学上构建起晚唐五代时期秘色瓷产品种类(图8、圖9、图10)、胎釉配方、烧造工艺等方面信息的发展史,具有重要学术价值,对于推动秘色瓷系统研究提供了大量第一手材料,势必掀起秘色瓷研究的新一轮高潮。

(作者工作于嘉兴博物馆、浙江省文物考古研究所)