古砚“掌中宝” 文人“心头肉”

2018-05-14王俊虎

王俊虎

流传至今的古砚,可珍可宝者甚多。论其一人一砚,有人好端,有人喜歙,有人专挑大砚买,有人偏向小砚求,有人鼓吹明清砚繁缛的雕工,有人坚挺唐宋砚的简约豪迈,可谓“横看成岭侧成峰,远近大小各不同!”但若玩砚寻道,天下藏家最终往往殊途同归,一般都经历了“由大到小,由工到简,由俗到雅”的取舍过程。近日,有博士文友来寒舍赏砚,问我最喜欢哪几方藏品,我逐一指点。令他颇感意外的是:我竟对几方“小不点”津津乐道。我连忙解释:论其价值,古砚并非越大越贵,特别是精稀绝美的“掌中宝”,堪称文人“心头肉”!

其实,古往今来与吾同好者,代不乏人。其中,清人纪晓岚曾任《四库全书》总编纂官,既是公认的大文人,又是著名的藏砚家。他在一方大砚上刻铭,明确表示:“巨砚笨重不适用,余取蓄不过十余!”细究他的《阅微草堂砚谱》,所刊近百方砚中,长不过掌者多达55方,竟然超过半数。其中3方小砚尤为引人注目,所刻砚铭从不同角度反映了纪晓岚对“掌中宝”的无比热爱。

其一为门字形素砚,底刻:“枯研无嫌似铁顽,相随曾出玉门关。龙沙万里交游少,只尔多情共往还。”此砚分明就是患难与共、万里相随的战友。其二为琴砚,铭曰:“无弦琴,不在音。仿琢研,置墨林。浸太清,练余心。”真实地记录了纪晓岚上朝归来,置身文房,盘玩琴砚,静心安神的画面。这方“掌中宝”分明是一丸忘却宫廷险恶、助其安神、宠辱不惊的良药。第三方夔龙纹方池小砚,铭文最有意思,记录的是纪晓岚与砚友相互夺砚的雅事。“绎堂尝攫取石庵砚,后与余阅卷聚奎堂,有砚至佳,余亦攫取之,绎堂爱不能割,出此砚以赎回,书以记之。”石庵,就是大名鼎鼎的“罗锅宰相”刘庸。绎堂,满州人那彦成,官至直隶总督。三人同朝为官,同好宝砚。纪晓岚获得此砚,喜悦之情难以言表,他在砚匣上又作铭一首:“机心一动生诸缘,扰扰黄雀螳螂蝉,楚人失弓楚人得,何妨作是何等观。因君忽忆老米颠,王略一帖轻据船,玉蟾蜍滴相思泪,却自区区爱砚山。”可见此砚虽小,但在纪晓岚心中,仿佛与米芾宝爱的御赐砚山同等珍贵。

那么,什么样的文人砚才叫“掌中宝”呢?笔者认为,应是特指适合文人掌中把玩的小砚,器小,石美,型雅,工精,是其基本特征。尺寸以小见长,功用以玩赏为主,工艺以精美为上。它容砚石鉴赏、砚雕工艺、审美情趣和书画篆刻为一体,是文人供于书房,盘于掌中,养心悦目的玲珑佳品。具体到收藏鉴赏中,判断一方古代小砚是否属于“掌中宝”,关键着眼点是:“在宝不在小”。其鉴别要点,应与古人常用的行囊砚和女子闺房用的画眉砚分开。行囊砚和画眉砚虽然形体亦小,但多以用为主,质普工简,随身日用,形耗体伤。而“掌中宝”是以玩赏为主,普遍小器大作,少见磨损,浑身洋溢着精致的宝光。近年来,随着砚文化的迅速普及和收藏界对文房精品砚的持续追捧,古砚“掌中宝”在拍场屡创佳绩。2007年西泠春拍,一方长约4寸的金农铭小砚,拍出了44万元的高价。2015年江苏爱涛春拍,一方直径9厘米的宋代三足月圆歙砚创下72万元成交纪录。

宝泓堂“掌中宝”赏析。

1.清代金农铭“惜墨”端砚(图1)。金农(1687—1763),字寿门,号冬心,浙江杭州人,诗、书、画、金石,无所不精,位列扬州八怪之首。一生尤喜藏砚、铭砚,晚号“百二砚田富翁”,在清代藏砚家中,影响不小于纪晓岚,有《砚铭行书册》垂世。此方小砚从铭文判断,应是金农古稀之年铭刻的一方掌玩砚。

此砚采用端溪子料精刻而成,长不及2寸,大不盈握,就像一只踩扁的柿饼。砚取随形,堂平池深,周围刻磡池边,凹凸有致,丰润圆活。看似不经意的数刀,便将原本瘦硬的顽石,刻成圆润生动的砚台,颇具顾二娘作品的神韵。即使没有铭文,也一望便知:这是一方文人精品砚。

翻视砚底,竖刻10字铭文。砚名“惜墨”二字稍大,落款“丙子秋,曲江外史记”。字口包浆内外老熟一致,书法篆刻风格与金农作品相符(笔者著作曾有专文论证)。“丙子秋”为乾隆二十一年,金农已是古稀高龄的多病老翁,寓居于扬州西方寺,他在《画马记言》中写道:“予自先室捐逝,洁身独处,蓄一哑妾,又复遣去。今客广陵,寄食僧厨。日日以菜羹作供,其中滋味,亦觉不薄,写佛之暇,画佛为事。七十衰翁,非求福禛,但愿享此太平,饱看江南诸寺前山色耳。”他在“张孝廉仲弢试闱砚铭”中,进一步表明了“惜墨”心迹,“七十老翁何所求?三上春官名不收。尚夸磨砚絪缊浮,作文辛苦书蝇头,曲江领宴愿此休!”可见金农已彻底看破红尘,惜墨向佛之心日盛。我们不难想象,一生以砚为友、为豪的老人,此时最想做的事恐怕就是倾其心力,精雕一方小砚。借以自娱明志:“石不能言最可人,手抚心静一身轻!”

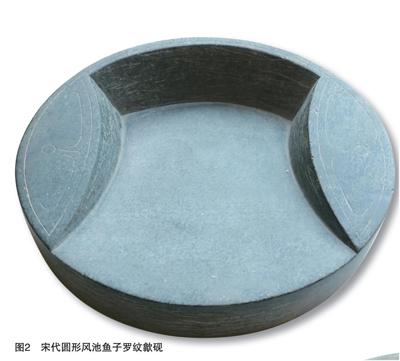

2.宋代圆形风池鱼子罗纹歙砚(图2)。此砚面径9.6、厚1.6厘米,正好一握。抓在手里,莹润如玉,因素雅无纹,正合盘玩。砚材为龙尾歙石,石色青碧,石质纯净,遍體鱼子罗纹,系日本人追捧的名品“满盆鳅”。砚属生坑,侧有红色锈沁,与青碧的石肌,灵动的鱼子,交相辉映,妙不可言。尽管土蚀千年,至今握之稍久,便生津出水,优异石质千年不改。

风字形是唐宋砚的主流形式,据宋代《端溪砚谱》记载,主要有平底风字、琴足风字、垂裙风字、古样风字多种。此砚造型奇特秀雅,在现存典籍中找不到对应的名称。细品此砚雕工,正应了道家名言——大道至简。圆形内敛的砚面,与张力十足的风池,形成了强烈的视觉冲突;而劲挺深挖的池边,与游丝流畅的阴线,又构成了刚与柔的和谐统一。一切都相互矛盾,又相互呼应;处处显得精工细作,恰到好处,无可挑剔。此砚虽小,但堪称砚艺典范——简到极致,便是大艺;简到极致,便生大美!

3.北宋椭圆形雕龟刻铭砣矶石砚(图3)。论起砣矶砚,可谓大大的有名。除了贡砚的身份外,还因为乾隆皇帝对它钟爱有加。有故宫藏砚御题诗为证:砣矶石刻五螭蟠,受墨何须夸马肝,设以诗中列小品,谓同岛瘦与郊寒。

此砚造型椭圆,长近4寸,宽过3寸,厚达1寸,显得浑圆饱满。与普通的古砣矶砚相比,其亮点有三。一是质种稀少。据史料记载,砣矶砚始产于北宋,有限的注述特征是:质理近歙,石色青黑和带有明显的石品“雪浪金星”,但有明确标识的北宋砣矶砚很少。而此砚抄手与堂池呈现典型的北宋特征,为早期产品无疑。其石色青碧泛黄,质理纯净,不见星浪;目测偏软、偏细,与常见的瘦硬粗黑的品种明显不同,说明宋坑砣矶石与明清坑种有别,这对系统研究砣矶砚提供了新的物证。

二是工艺精湛。宋砚以用为上,雕工大多重面轻底,底部常留斧斫痕迹。而此砚一反常态,小器大作,边线劲挺。无论堂池底足,刻挖磨治均达一丝不苟。特别是砚底立雕的小龟神形兼备,在宋砚中罕见。如此精工之作,与同时代端砚、歙砚相比,有过之而无不及,很有官制贡砚风范,说明当时砣矶砚生产规模不小,制砚水平极其高深。

三是铭文罕见。常言说,砚貴有铭。此砚底刻“砣矶砚”3字,笔法开张,字口老熟,古意盎然,是目前笔者仅见的宋代记录“砣矶砚”的原始孤品标本,因此,堪称是砣矶砚的祖宗。与故宫御用砣矶砚相比,更加古老、生动,其艺术、文物和收藏价值毫不逊色。

4.宋代盖雕芦雁纹圆盒端石砚(图4)。此砚为圆盒砚,径合2寸,厚近半寸,型罕,工精,石质佳,玲珑秀雅,为宋砚中难得一见之精品。

一是型罕完好。砚面正圆,上下垂直,边线劲挺,子母口相合,分毫不差。揭开砚盖,淌池浑圆精巧,带有北宋风格的砚堂,沁着鲜艳的朱砂,夺人双目。此砚沁蚀自然,皮壳开门,品相完整,虽经千年,毫发无损,十分难得。

二是工精意美。狭小的盒盖上,以刀代笔,精刻一幅芦雁图,赏心悦目。两只大雁,并行而立,雄雁昂扬抖擞,伸颈回顾,正在张嘴私语;雌雁缩颈慵懒,亦步亦趋,显得憨态可掬。两雁顾盼生情,周围新生芦苇,随风摇曳,一派生机。其刻工运用了宋代线描手法,深得道君笔法趣味,刀刀见功,堪称绝作。芦雁是传统文人心中的图腾,是志向高远、淡薄名利、忠贞爱情的标志,无论古今,赏此砚画,谁都会产生强烈的艺术共鸣。

三是质优品佳。此砚石色淡紫,石质细腻嫩润,可见粉白透底的条块状蕉叶白(或为宋人著述中类似翠斑的“白条纹”)和干为深紫色、入水紫淡化碧、大若芝麻椒实的遍体青花。据宋代赵希鹄在《洞天清录/古砚辩》中记载:“下岩又一种卵石,…有花点如箸头大,碧玉青莹,与砚质不同,吴淑《砚赋》所谓‘点滴青花是也。”唐代李贺在《杨生青花紫石砚歌》中,曾形象地描写了这种青花的特征为“暗洒苌弘冷血痕”。“苌弘冷血痕”是指其颜色紫中泛碧,典出《庄子/外物》:“苌弘死于蜀,藏其血,三年而化为碧玉。”“暗洒”则与本砚石品不甚醒目、湿水乃显相合。这种青花也许为唐宋下岩端石所特有,不仅在明清端石中很难见到,在面世的唐宋端砚中,笔者也是首见实物,因此,本砚为研究唐宋下岩端石提供了重要物证,尤为珍贵。

5.宋代盖雕双燕牡丹纹圆盒端石砚(图5)。此砚与前砚同为一人惠让,径同略矮,大小相若,工艺相近。前砚堂池遗朱,本砚堂体沁墨,一红一黑,器型成对,功用合双,堪称难得的对砚。

与前砚相比,此砚有以下不同。一是石质同种异坑,为纯净无纹的宋坑端石。二是纹饰偏细略淡,砚盖画面为双燕牡丹,寓意吉祥富贵。三是堂池有别,为“天心月圆”式,格调高雅,与前砚呼应,别有情趣。

玩古董的人都知道,完整精美的古物难得,而成双成对的更是天下难寻。记得在早市买到前砚时,当时激动得都忘了还价。而售砚者竟说:“此砚为一对,我家里还有一方,比这方还完整,连一个蚀孔都看不见!”我一听不禁窃喜:这么漂亮的砚,还有一对?既怕不实有假,又怕属真漏宝,连忙让其千万别卖,“只要东西对,我攒够了钱,照原价定买无疑!”3个月后,当此方小砚顺利成交,购藏成对(图6)后,我不禁对惠让的砚友心存感激,庆幸自已砚缘深厚,砚福不浅。

其实,收藏好砚,既靠眼力财力,更靠天赐机缘。清代纪晓岚,就曾发生过心爱的小砚失而复得的故事,有“合浦还珠”砚铭为证。更为巧合的是,1945年,张伯驹头天从好友浦雪斋手中求得明末清初才女柳如是的“蘼芜端砚”,次日又从上门的商贩手中,巧得钱兼益的“玉凤朱砚”,一对失散了几百年的“夫妻”砚,一夜之间在张伯驹的手中,合璧重圆,你说这是人在找砚,还是砚在找人?

明代陈继儒论述砚与文人关系时说:“文人之有砚,如美人之有镜也,一生之中,最相亲傍!”明代许獬在《古砚说 》中感叹:“吾之所谓好古者,学其道,为其文,思其人而不得见,徘徊上下庶几,得其手泽之所存而以玩焉,则恍然如见其人也,是以好之而不厌。”是的,这些沾过大儒文豪手泽的美砚(图7),经过成百上千年的穿越,如今完好无损地汇于一室,除了宝爱玩赏之外,更添一份呵护弘扬的责任。正所谓“独乐不如众乐”,是以为记。