浅析汽车零部件疲劳试验

2018-05-14刘松

【摘要】疲劳是汽车零部件的基础属性之一,各类部件的疲劳上限和下限很大程度上影响着汽车性能,了解其疲劳问题、试验方法是对零部件疲劳属性进行优化的基础。基于此,本文以汽车零部件疲劳破坏过程作为切入点,从宏观和微观角度展开分析,再以此为基础,分别就汽车零部件疲劳分析计算、汽车零部件疲劳试验设计、汽车零部件疲劳试验过程与结果展开论述,为后续工作的开展提供参考。

【关键词】汽车零部件;疲劳试验;循环载荷;塑性应变;弹性应变

零部件疲劳强度是其质量的核心指标,是指材料经无限多次交变载荷作用而不会产生破坏的最大应力,称为疲劳强度或疲劳极限。通常情况下,任何金属材料都不可能做无限多次交变载荷试验,当其作为汽车零部件投入使用后,会在长期工作中出现种种形变,损伤零部件功能,当这种损伤积累达到一定限度,就会出现破坏。疲劳试验可对零部件的疲劳强度进行测试,了解参数并寻求改进。

一、汽车零部件疲劳破坏过程

汽车零部件的疲劳破坏可分为多种类型,但其基本原理是相同的,即零部件在循环载荷作用下,在局部最高应力处的晶粒上形成微裂纹,然后发展成较大裂纹,裂纹继续扩展,最终导致疲劳断裂。换言之,零部件的疲劳破坏分为裂纹形成、扩展和瞬断3个阶段。对常规的疲劳破坏进行分析,可以发现大部分零部件的初始破坏往往出现于亚表面,即从大晶粒处穿晶断裂,形成亚微观的疲劳裂纹,这种裂纹可能十分微小,无法得到发觉,在零部件持续工作中,受到外荷载的影响,裂纹会沿切应力方向持续扩大,造成较大的裂纹,使零部件严重破损。

宏观上看,可着眼于零部件的塑性应变和弹性应变两个指标。在汽车零部件工作过程中,循环荷载是持续存在的,其应力水平随工作态势的变化存在差异,当应力处于较低水平时,零部件的弹性应变起主导作用,随着应力水平的持续提升,塑性应变不断积累,渐渐成为主导疲劳破坏的核心因素。因此,单纯以塑性应变/弹性应变的应力水平进行疲劳寿命的描述,都是不科学的。综合对两类应变进行考虑,可明确一个关键指标,即“过渡寿命点”,过渡寿命点P的右侧,表示低应力水平循环区,是弹性应变为主导的区域,过渡寿命点P的左侧,表示高应力水平循环区,是塑性应变为主导的区域,塑性应变(线条1)、弹性应变(线条2)和总应变(线条3)的寿命曲线如图1所示。

二、汽车零部件疲劳分析计算

尝试进行汽车零部件的疲劳分析,首先要明确疲劳破坏的类型,按一般疲劳发生的态势来看,可以将零部件疲劳分为高周疲劳和低周疲劳,“周”即循环周期,高周疲劳也即长期工作负载下导致的积累性疲劳破坏,如零部件检修周期长、工作压力大导致的压力性裂纹等。低周疲劳多指负载骤然加大导致的突发性破坏,这种破坏的基础也是小裂纹和一定的工作疲劳,因此不考虑纯粹的撞击破坏。

以不同的工作环境为标准,汽车零部件的疲劳破坏还可以分为高温疲劳、低温疲劳、热疲劳、腐蚀疲劳、接触疲劳和随机疲劳,高温疲劳是指作业温度较高情况下,零部件出现的破坏,较为典型的是形变和衍生裂缝。低温疲劳与之对应,汽车零部件在低温环境下脆性增加,机械强度会出现下降。热疲劳是指与汽车电力系统存在连接的部件,在电力影响下出现的氧化等问题。腐蚀疲劳是指在汽车零部件工作中被酸碱物质、水侵蚀造成的破坏。接触疲劳是指启动、使用过程中,互相产生摩擦、碰撞导致破坏的零部件。随机疲劳是指不带有规律性的零部件疲劳破坏情况,可与上述疲劳情况共同存在。

在工程中应用的疲劳寿命估算方法有两类,一类是常规疲劳设计中根据S—N曲线,应用线性疲劳累积损伤理论进行寿命估算,这种方法称为名义应力法,得到的是总寿命。也即图1所示的塑性应变、弹性应变和總应变寿命曲线,评估结果带有宏观价值,能够直接指导后续的零部件优化作业。另一类是用局部应力一应变法估算裂纹形成寿命,用断裂力学估算裂纹扩展寿命,两者之和为总寿命,该方式需要通过复杂的参数计算和模拟试验进行分析,试验一般包括开放性、约束性两种。开放性试验取固定的试验对象,不断增加外荷载,模拟工作态势,了解零部件出现疲劳破坏的时间,约束性试验取固定的疲劳破坏级别,通过调整负载的方式了解该级别下汽车零部件的工作情况。目前,国内部分机构以零部件疲劳试验台架进行汽车零部件的性能测试,收效较为良好。

三、汽车零部件疲劳试验设计

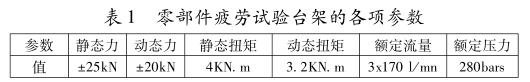

对汽车零部件进行疲劳试验,一般需考虑零部件的受力态势,由于相当一部分零部件结构复杂(复杂结构零部件也往往是疲劳试验的主要对象),需应用有限元分析法,对零部件不同受力区域进行划分。以零部件疲劳试验台架作为测试设备,还需要进行参数的处理,在本次试验设计中,零部件疲劳试验台架的各项参数如表1所示。

以控制臂总成的疲劳分析为例,控制臂总成是安全部件,多位于汽车底盘处,在有限元分析法下,对其不同结构进行分析,采用SOUD模型,同时采用四面体单元划分网格。单元长度为5.5mm,节点数23245,单元数69955。考虑到控制臂总成在实际工作中不是独立工作的,对其边界效应进行分析,额外增加4个弹簧元,材料特性弹性模量取实测值,固定为2.08105N/mm2,泊松比默认为0.27,边界约束采用放松自由度与弹簧元处理,载荷大小为5.4kN。该控制臂为焊接结构,分上下两个冲片,以橡胶衬套和球绞与其他部件相连,疲劳试验要求考察控制臂的疲劳裂纹破坏情况,采用名义应力法计算疲劳寿命,有限元建模控制臂的几何模型,通过CAD软件生成,然后由MSC/PATRAN读入。

四、汽车零部件疲劳试验过程与结果

疲劳试验的主要目的为考察控制臂总成在汽车加速和制动情况下的耐久性,分为三组,第一组为开放性试验,了解控制臂总成在不同工作态势下,是否出现疲劳破坏。默认载荷频率为1Hz,波峰为+1,波谷为-0.799,振幅默认为5.2kN(正弦载荷),试验中累计模拟震动2.8105次,左右两侧控制臂默认为2个。4个样本的试验数据如表2所示。

从试验结果上看,当循环次数超过900000次时,样本会出现断裂;当循环次数超过800000次时,样本出现裂纹;当循环次数低于800000次时,样本完好。这表明汽车零部件疲劳破坏受到循环压力的显著影响。

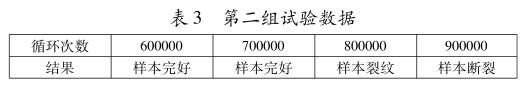

在此基础上,进行第二组试验。第二组试验为约束性试验,将默认参数代入有限元模型中,设置约束条件为控制臂总成性能完好,变量条件为负载值,默认载荷频率为1Hz,波峰为+1,波谷为-0.799,振幅默认为5.2kN(正弦载荷),试验中累计模拟震动2.8105次,左右两侧控制臂默认为2个。4个样本的试验数据如表3所示。

从结果上看,在约束性试验下,样本的工作态势同样与工作负载直接相关,工作压力越大,其破坏情况越严重。第三组试验主要选取加工尺寸、处理工艺不同的材料进行试验,试验结果上看,不同尺寸和工艺下,样本的疲劳强度也存在差异,其基本变化的规律性为:尺寸上越规范、表面处理工艺越理想(毛刺少),零部件的应力分散越平均,其疲劳寿命越理想。试验数据如表4所示。

五、试验分析

对三组试验进行分析,获取汽车零部件疲劳影响因素和应对方法如下。

(一)汽车零部件疲劳影响因素

汽车零部件疲劳影响因素包括三个方面,一是平均应力,二是应力集中和应变集中,三是尺寸和加工工艺。平均应力的影响在第一组、第二组试验中体现得较为明显,无论采取何种试验方式,性能相近的零部件均会在持续的工作压力下出现裂纹甚至断裂。所生成的材料特性曲线,都是在对称循环下的材料疲劳曲线,各类零部件在实际工作中面临的载荷是极为复杂的,随机疲劳的存在也会增加零部件的破损的可能。

应力集中和应变集中的影响,分别体现在高周疲劳和低周疲劳两个方面。在零部件的截面几何形状突然变化处,容易形成应力集中现象。从控制臂疲劳试验上看,应力集中的部分,基本上是疲劳容易发生破坏的区域。如控制臂总称的转弯处,在有限元分析中,发现其受力水平为两端的2.5倍以上,在制动过程中则可能达到两端受力水平的3.5倍以上,导致长期工作疲劳累积,出现裂纹和断裂。应变集中则会导致低周疲劳,主要体现在一些荷载骤然增加的情况下。尺寸和加工工艺的影响相对较小,该问题目前来看是相对可控的。

(二)汽车零部件疲劳影响因素的应对方式

尝试提升汽车零部件疲劳寿命,应对上述问题,可就三个方面入手,一是合理进行选材,二是加强表面处理,三是优化零部件结构。选材方面,要求注意满足静强度要求,同时确保材料具有良好的抗疲劳性能。从试验过程中可以发现,所有零部件的使用都不可避免地存在老化问题,但在两个核心指标(塑性应变、弹性应变)上,质地越优良,零部件疲劳极限越高。可通过材料疲劳性能曲线进行性能分析,合理选材。此外,平均应力试验下所获结果往往较实际结果偏大,所获的零部件寿命因此较长,需要在实际工作中给予考量。

表面处理上,可通过喷丸工艺进行冷加工,提高疲劳强度,降低零部件受载时表层的最大拉应力,从而提高零部件的寿命。此外,传统的淬火、渗碳以及新式的氮化工艺,能够提升汽车零部件表面热處理的效果,使零部件表层硬化,表层产生很高的残余应力,提高疲劳强度。结构的优化方面,受零部件上的应力梯度、抛光水平影响,其表面的工作性能存在差异,可能导致工作中出现应力方面的无序变化,导致疲劳极限降低,可给予针对性加强,同时针对一些容易出现断裂的危险部位,如控制臂的局部过渡等进行优化,提升零部件的疲劳性能。

六、结语

综上,汽车零部件疲劳问题不可避免,通过试验可以发现,零部件疲劳的影响因素是相对固定的,包括平均应力、应力集中和应变集中、尺寸和加工工艺三个方面。为求优化零部件性能,在后续工作中,要求合理进行选材,同时加强零部件表面处理,并在不影响其功能的情况下,对零部件结构进行优化,以综合应对上述问题,优化零部件性能。

参考文献

[1]黄书臣.基于危险理论的机械零部件疲劳寿命状态监测系统方法研究[D].杭州:杭州电子科技大学,2015.

[2]曹宏伟.损伤等效原理在汽车零部件台架试验中的应用[J].汽车工程师,2017(05):45~47,54.

[3]黄康,夏公川,张祖芳,张坤.基于多柔体动力学的汽车零部件疲劳寿命研究[J].合肥工业大学学报(自然科学版),2016,39(12):1592~1597.

[4]任浩源,景晶.PLC与触摸屏在汽车零部件疲劳试验台架螺栓自动拧紧控制系统中的应用[J].上海汽车,2016(12):19~23.

作者简介:刘松(1978.08—),男,汉族,湖北武汉人,本科,高级技师,研究方向:汽车变速箱、底盘零部件试验。