供给侧改革背景下物流业效率及影响因素研究

2018-05-14刘云珊

【摘要】中国正进入全面深化改革的关键阶段,供给侧改革的重要性日渐突出。物流业作为国民经济供应链的主要连接部分,在供给侧改革中发挥巨大作用,同时也是实现丝绸之路经济带建设的基础保障。以2004-2015年丝绸之路经济带“核心区”西北五省区为观测样本,采用SFA方法对物流业技术效率及其影响因素进行测度。

【关键词】供给侧改革;物流业效率;丝绸之路经济带“核心区”;SFA

一、研究背景及问题提出

(一)供给侧改革迫切需要物流业发展

当前中国经济运行面临突出的矛盾和问题,其根源在于出现重大结构性失衡,导致经济循环不畅,必须从供给侧入手深化结构性改革,才能提高供给质量,实现供求关系新的动态平衡。厉以宁、胡鞍钢等认为,实施供给侧结构性改革,就是要从供给端、生产端入手,通过调整经济结构,使要素资源在结构和地区间实现最优配置,从而达到供需平衡,提升经济发展的质量和数量。现代物流业是集运输、仓储、货代和信息技术等为一体的复合型服务业,被公认为经济发展的“加速器”。同时,作为连接供给和需求两端的重要纽带,在我国的供给侧结构性改革过程中发挥着重要作用。

物流业在供给侧改革中的作用主要体现在以下两点:其一,物流业是反映国民经济发展结构的晴雨表。统计数据显示,2007-2015年间,我国GDP增长率与社会物流总额增长率的变动趋势完全一致,尤其是2010年之后,社会物流总额的增长率更是逐渐接近于GDP增长率,呈不断下降的趋势,并于2015年首次低于GDP增长率。这说明社会物流总额与GDP的相关性很高,物流业的发展状况可以从侧面上反映出我国经济发展的总体水平,包括当前所存在的供给与需求脱节的状况。主要原因在于,物流业同时具有生产性和生活性服务的特性,处于生产端和消费端的中间,是连接供给和需求不可或缺的市场体系要素,因此,可在结构上反映出宏观经济状况。通过观察物流业的现状,有助于进一步了解目前经济运行中存在的结构问题。其二,物流业有助于调节生产企业结构,提高供给质量。一方面,较低的物流成本,既可以提高生产企业的利润空间,也能促使企业节省出更多资金将其运用到开拓创新和资源的优化配置中去;另一方面,高水平的现代物流业利用大数据、云计算等先进技术,能够将最新的市场反应和需求变化信息集中反映给相应生产企业,从而引导其调节生产结构,满足消费者多样化和个性化的需求,提高有效供给,让市场在资源配置的过程中真正发挥出决定性作用。此外,物流业通过先进的供应链管理技术,还能进一步帮助企业拓宽销售渠道,去除多余库存,化解过剩产能。

(二)物流畅通是丝绸之路经济带建设的重中之重

2013年9月,习近平总书记提出共同建设丝绸之路经济带的构想,这一战略也为中国促进经济薄弱的西部地区人口、产业聚集,实现均衡发展,为形成新的开放前沿提供了历史机遇。在此基础上,中央提出了政策沟通、道路联通、贸易畅通、货币流通和民心相通的方针,以推动丝路建设的进行,而物流产业的发展则在其中起到重要作用。一方面,道路联通是实现生产要素跨区域市场化配置的前提,既能为贸易畅通提供基础保障,也能助推实现“民心相通”“货币流通”和“政策沟通”等目标,关系着区域经济一体化和社会文化融合的最终实现,而道路联通主要通过发展现代物流业来实现。另一方面,作为经济发展中的第三利润源泉,物流产业早在2009年就被国务院确立为十大振兴产业之一,并据此出台了一系列文件与政策,以加快该产业的调整与发展。由于丝路所覆盖的国家和地区大多经济实力薄弱,其物流产业的发展水平也较为落后,尚未形成产业集聚,故物流业在该区域具有很大的发展潜力。同时,物流业具有较强的就业吸纳能力,能够充分带动当地经济,促进地区实现充分就业,成为区域经济的新引擎和新的增长点。综上所述,促进物流业健康发展,保持物流畅通可以说是丝绸之路经济带建设中的核心要务,是当今区域发展中的重要议题。

中国的西北五省区及中亚五国处于丝路的中心区域,在整个经济带上能够起到承东启西,连接南北的重要作用,因此学者将其划为丝绸之路经济带核心区,以便推进丝路战略的全面实施。如前所述,发展物流业已成为丝路建设中极为重要的环节,对于核心区而言,其意义更是不言而喻。限于研究资料的可获取性,本文以经济带核心区中的中国西北五省区为主要对象进行研究。各项资料显示,目前为止五省区的物流业发展状况并不十分乐观。2017年,我国社会物流总费用达到12.1万亿元,与GDP的比率为14.6%,该行业整体却仍处于粗放式经营状态,在世界银行2017年发布的全球供应链绩效指数报告中排名第27,而五省区的发展形势则更加严峻。以陕西省为例,2017年上半年的社会物流总费用为1 641.9亿元,与地区社会生产总值的比重高达20%,比全国各省平均水平高出5%以上,存在相当大的差距,这不仅严重制约了西北五省区的产业结构调整以及资源有效配置,在宏观上也为丝路建设带来一定阻力。

必须充分认识到当前西北五省区的物流业发展所面临的困难与瓶颈,引导物流业健康有序发展,降低生产和消费环节中的物流成本,才能切实深化地区供给侧结构性改革,促进丝路发展目标的实现。基于效率是体现行业发展水平的主要方面,本文以物流业效率为切入点对该地区物流业发展状况进行评价和分析。通过实证方法测算五省区的物流产业效率,综合分析影响效率提升的环境因素,从而为提高地区物流业效率、改善物流产业发展条件提供有益的理论参考。

二、文献回顾

物流业是区域经济中的基础产业,对提高经济发展水平具有多个方面的促进作用,已成为当今区域研究中的重要议题。围绕区域物流业发展问题,不少学者对其进行了研究,本文主要從以下三个方面进行梳理。

(一)区域物流业效率评价方法的研究

在对区域物流业效率进行测度和评价时,现阶段多数学者采用的是数据包络分析法。钟祖昌借助三阶段DEA方法详细测算了我国2007年物流产业效率,认为导致物流业的综合技术效率较低主要原因是规模效率不足。Markovits等以LPI指数为依据,利用改进的DEA-PC方法测算了29个欧洲国家的物流业效率,并将其与传统的DEA方法得到的结果进行了比较分析。张定等结合DEA和探索性数据分析法,系统分析了长三角地区城市物流发展效率的总体演化趋势、结构和空间格局的演化过程。也有不少学者采取了随机前沿方法对其进行研究。例如樊元等运用SFA方法对中国1999-2009年的物流产业效率进行全面测算和评价,发现地区间的物流业效率差距有逐年缩小的趋势。欧阳小讯等以物流产出距离函数为分析框架,通过构建非参数的生产前沿面模型对物流匹配效率进行了研究,结果表明物流业对我国经济发展的支持能力整体水平偏低。

(二)区域物流效率影响因素的研究

在分析区域物流业效率影响因素时,学者基于不同的视角选取了不同的变量。刘秉镰等运用DEA模型和Tobit回归模型,对我国各地区的物流业投入产出效率进行了研究,发现物流资源利用率、区域市场化程度以及港口物流是制约区域物流效率的重要因素。田刚等从作用方向、作用程度、作用效果三个维度定量剖析了1991-2007年,中国29个省级地区人力资本、政府干预等因素对物流业技术效率的影响。倪超军等从供给侧角度切入,通过构建生产前沿模型测度了产业结构、城镇化水平、创新环境以及物流业专业化程度等6个方面因素对物流业技术效率的影响;刘承良系统研究了低碳约束下我国物流业发展效率的空间演化特征及影响因素,发现物流效率的空间演化与区域经济发展、物流产业环境、政策环境、环境规制等多种因素相关。

(三)丝绸之路经济带物流业相关研究

自丝路战略提出以来,丝路地区物流业相关的研究越来越受到学者的重视。江志娟等基于省域空间联系的视角,将新亚欧大陆桥辐射的18个省市区划分为7个区域,发现丝路区域内的物流及其相关产业尚未形成产业集聚,提出加快物流枢纽布局的建议。物流效率方面,袁丹等采用Malmquist指数法分解测算了我国丝路物流业全要素生产率,并分析比较其中的区域差异与动态变化。王琴梅等以丝绸之路经济带核心区物流产业为考察对象,从总体效率、纯技术效率和规模效率三方面对其进行了详细分析。张璇以西部省域和周边主要国家的数据为依托,借助DEA方法对区域物流业效率进行了衡量和评价。

通过梳理发现,现有研究存在以下不足:一是效率测度方法主要集中于DEA及其拓展方法,此方法虽在操作上具有一定优势,但由于预设前沿边界,并假定偏离前沿的因素全都来自技术无效,考虑到我国物流体系尚不健全,直接测算可能会导致较大偏差。而傅晓霞等人的研究表明,随机前沿方法由于引入了随机扰动因素,能有效弥补DEA方法的缺陷,因此更加符合中国的实际。二是考察全国整体物流情况的文献较多,针对丝绸之路经济带的研究尚有不足,而且相关研究以定性分析为主,定量研究较为缺乏,基于西北五省区的物流业发展对丝路建设具有重要作用,不能不給予关注和重视。三是现有的物流业效率研究大多注重方法的运用和拓展,关于理论的探究鲜少,甚至连相关概念和内涵都没有形成一致意见,使研究成果缺乏足够说服力。鉴于此,本文在明晰和界定物流业效率相关的概念和范围的前提下,采用外生性影响因素与随机前沿生产函数模型联合估计法测算丝路核心区西北五省区2004-2015年的物流业技术效率,从多个视角综合考察环境因素对其的影响,并基于研究结果提出相应的建议。

三、物流业效率及影响因素的理论分析

(一)物流、物流业及物流业效率的概念界定

物流是随着人类社会经济活动的需要 而不断发展起来的。Physical Distribution(PD)一词最早由Arch Shaw提出,其含义是指“实物分配”或“货物配送”。根据2001年发布的《中华人民共和国国家标准物流术语》的界定:物流是指在物品从供应地向接受地的实体流动过程中,根据实际需要,将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能有机结合起来,实现用户要求的过程。

对于物流业的范围,国内外尚未形成统一意见。根据《中国第三产业统计年鉴2016》,物流业作为第三产业的复合行业,包括交通运输业物流、仓储业物流、贸易业物流、流通加工与包装业物流、邮政业物流。但是由于现行统计机构所采用的行业分类标准缺乏上述多项数据。基于数据的可获得性,大多数学者用运输业、仓储业和邮政业来指代物流产业。此外,这三类产业对西北五省区物流业增加值总量的贡献也达到了80%以上,具有足够代表性。基于此,本研究将物流业的范围界定为交通运输业、仓储业和邮政业。

关于物流业效率,国内外至今未有专门的定义。根据传统的经济学理论,效率通常被定义为社会能从其稀缺资源中得到最多效益的特性,其高低取决于资源配置方式和对资源的利用效果的组合,即资源配置效率。可见效率主要考察的是投入要素和产出要素之间的关系,因此可以将物流业效率总结为一定时期内全社会耗费的物流费用与物流总产出之间的比率关系。此外,由于技术效率是指在等量要素投入条件下,一个系统的实际产出与所能达到的最大产出的比例,通常被视为效率最重要的方面,能很好地反映行业的实际发展状况,因此本文将技术效率作为主要研究对象。

(二)物流业技术效率的影响因素

根据物流产业具有引致需求的特点,在已有学者的研究基础上,结合经济学相关理论以及西北五省区的发展特点,选取产业结构、开放程度、制度环境、技术创新和经济发展水平五个外生性环境因素,分别考察其对丝绸之路经济带“核心区”的西北五省区的物流业技术效率所产生的影响效果。

(1)产业结构调整(IS)。产业结构是指国民经济中各产业的构成以及产业之间的联系和比例关系。投入要素因其边际生产率的不同在各产业间进行流动,产业之间的这种联系及关系趋向协调和平衡的过程即被称为产业结构调整。这种调整能够有力地促进资源配置效率的提高,进而影响到产业的整体效率。进入新世纪,各地区的产业结构调整会给物流业带来一系列重大变化,也对中国物流系统的发展提出新要求。随着供给侧结构性改革的进一步深化,西北地区作为承接东部沿海发达地区产业转移的重要地带,其产业结构必将面临一系列新调整,对物流业本身及其运营环境均会产生一定影响,因此本文将产业结构变量纳入到要考察的影响因素指标中。在本文中,产业结构(IS)用第二产业增加值在各地GDP中的比重来衡量。

(2)对外开放水平(FOR)。开放程度对物流业技术效率有双重影响。一方面,对外开放程度的扩大有助于引进国外先进的技术、设备和管理经验,从而提高该地区的物流业技术效率,给行业发展带来正向影响;另一方面,随着全球化的进一步深化,外商直接投资、跨国公司的进入可能会加剧地区间企业技术水平的差异,使得非外资企业同外资先进企业之间的差距进一步拉大,以致降低整个地区物流生产前沿的平均水平。西北五省区位于内陆地区,受地理位置和地形因素的影响,其对外开放条件与东部沿海地区相比先天处于劣势地位。随着丝路战略的实施,中国流通业将以更加开放的态势参与到国际竞争中,为西北五省区的发展带来更多挑战和机遇,也必然会对物流业产生深刻影响。本文采用贸易依存度,即进出口贸易总额与GDP的比值作为衡量对外开放程度的代理指标

(3)制度环境(SE)。诺斯提到,制度是影响组织效率的核心因素,适当的制度安排可以帮助企业改善资源配置和提高劳动效率。技术选择对制度具有依赖性,制度与技术选择的匹配可以促进技术效率的改善。在制度的各种因素中,又以市场要素与技术效率的关联度最高。一个经济体的市场化程度越高,越能促使资源向合理的方向配置,实现效益最大化。健全的市场经济制度体系对物流业技术效率的提高有两个方面的作用途径。一方面,市场资源得到合理配置后,能带来经济贸易活动的增加,进而刺激社会对物流需求的增加,推动物流生产前沿面的改善;另一方面,建立健全的市场经济制度能降低制度性交易成本,对物流业技术效率起到直接的促进作用,从而在经济中发挥更大活力。国有经济在全社会固定资产投资中所占比重(国有率)可以用来反映各地区制度水平及其变迁,因此本文将国有率作为衡量制度环境的指标。

(4)技术创新(INO)。技术创新和技术效率的不同组合,能形成不同形式的技术进步。以Rome、Lucas等为代表的内生增长理论认为,技术创新和技术进步是经济增长的内在动力,新思想和新技术来源于R&D活动的投入及其对知识存量的有效利用。此外,部分学者指出技术创新,虽然推动了我国过去三十年来的经济增长,但是对效率的促进效应较小,所以要注重技术资源再配置所带来的效率改进作用。当前,物流业正逐渐从劳动密集型产业转化为资本密集型产业,故其所处的创新环境对于提高物流企业的竞争力具有重要意义。技术创新一般用各地区研究与试验发展(R&D)经费支出来衡量,本文也采取这种做法。

(5)经济发展水平(ECO)。地区经济发展水平是一个能从宏观上直接反映该地区经济发展的规模、速度及其质量的综合性指标,最常用的衡量指标是“人均GDP”或“GDP年增长率”。由于物流业具有引致需求的特点,地区经济发展水平必然会对其产生较大影响。对于物流产业而言,地区经济发展水平,一方面,能反映出该地区物流固定投资的能力和人力资本的素质,另一方面,也暗含了其对物流服务的需求水平与供给能力的地区差异。本文采用大多数学者的做法,将经济发展水平用各省区人均GDP来表示。

四、物流业技术效率及影响因素的实证研究

(一)基础模型设定

本文采用Battese和Coelli、Kumbhakar以及Stevens等发展的外生性因素与随机前沿生产函数联合估计的模型(简称SFA一步法)来分析西北五省区物流业技术效率差异及其影响因素。此方法的优点是能够在测算技术效率的过程中,同时考察外生性影响因素对技术效率的作用。由于随机前沿生产函数具有多种形式,需要先将基本的函数形式设定为超越对数函数形式,然后此基础上利用三阶段最大似然估计法对其进一步检验,以选出最合适的模型。因此,本文将超越对数函数形式的模型设定为基础模型,命名为模型(1),具体表达形式如下:

待估计的参数主要有γ值和TEit,其中γ值用来检验模型的随机误差项是否具有明显的复合结构,TEit值越大表示复合结构越明显,即此时采用SFA方法估计的效果比OLS方法更适宜。TEit值表示第i个省区在第t年的物流业技术效率。

(二)数据与变量说明

1.数据来源与处理

本文所用基础数据主要来源为2005—2016年各期《中国统计年鉴》《西北五省区地方统计年鉴》《中国固定资产统计年鉴》《中国科技统计年鉴》《中国工业经济统计年鉴》以及中国物流与采购协会网站等。实证中涉及到的所有数据均采用相应的不变价指数调整,以剔除物价变动带来的影响。

2.变量设定

随机前沿模型方法包括两部分变量,分别是投入产出变量和环境影响因素变量,又称技术无效率变量。各变量指标的选择和数据处理如下。

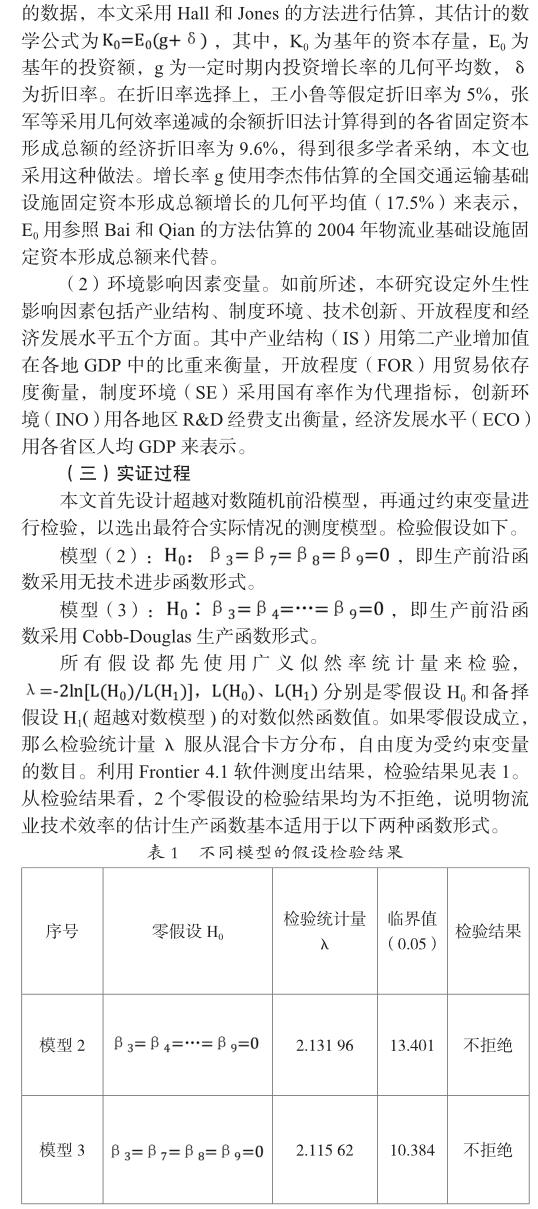

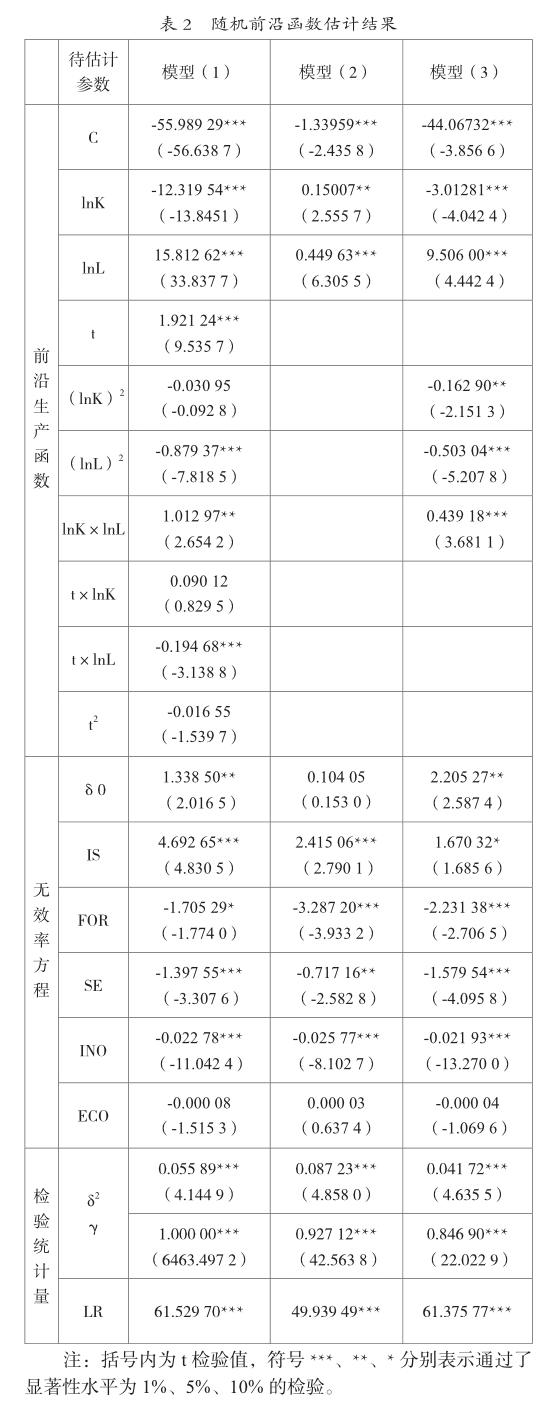

模型假设检验的结果显示,模型1所设定的超越对数模型并不适合用来对西北五省区的物流业效率进行测度,模型2和3更有可能是測度效率的最佳模型形式。为进一步选出最适宜的估计模型,本文将软件处理得到的以上三种随机前沿函数模型的结果整理出来,结果见表2。

从表2可以看出,以上三个模型的γ值均在0.8以上,说明随机误差项具有明显的复合结构,所以西北五省区物流业的实际产出和理想产出之间的差距主要由技术无效率因素导致。其中,从模型1结果来看存在部分时间项没有通过显著性检验,说明可能出现无技术进步的情况,而模型3的结果验证了这个观点,表明五省区的物流产业还处于粗放式发展阶段。再从所有模型参数的t值来看,只有模型3的各参数估计结果都通过了显著性检验,且LR值也通过了1%水平的显著性检验,模型拟合程度较为理想,综上,模型3为最优模型,以下分析都基于模型3展开。

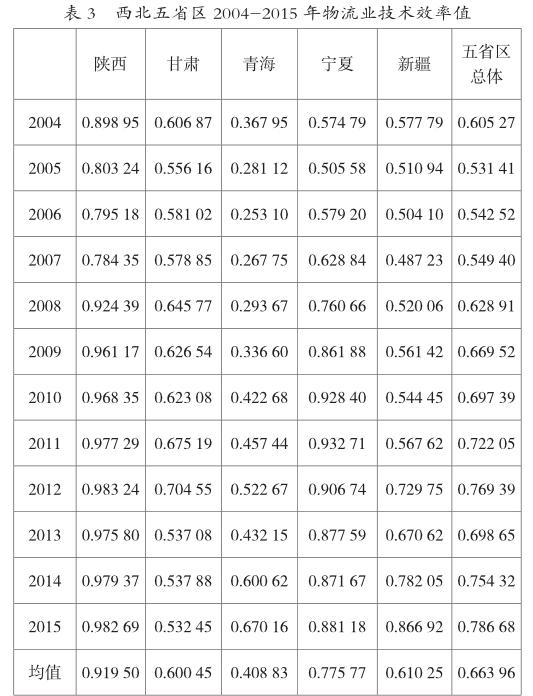

(四)物流业技术效率结果及差异分析

从表3可以看出,在整体上,西北五省区2004-2015年间的物流产业技术效率较低,均值为0.662 3,远未发挥已有投入经费和从业人员的全部潜力,但有逐渐提高的趋势。单从各省区看,五省区内的物流业技术效率表现出了较大差异。陕西省的平均效率超过了0.91,明显高于其他省区,而青海省的效率却低至0.408 8,这一现象与各地区的经济实力水平基本是一致的。陕西省作为西北地区发展最具优势的地区,又拥有西安市这一能够发挥地区中心极作用的大城市,因此无论是在基础设施水平上还是产业结构的合理性上,都远超其他省份,故其物流技术效率水平表现高于其他地区是合理的。然而令人意外的是,作为五省区中经济总量排名第二的甘肃省,在观察期内的物流效率却一直徘徊在0.6左右,2012年起甚至出现了大幅度的下降,并于2015年跌至地区最末一位,这与其整体的经济发展水平是极为不匹配的。

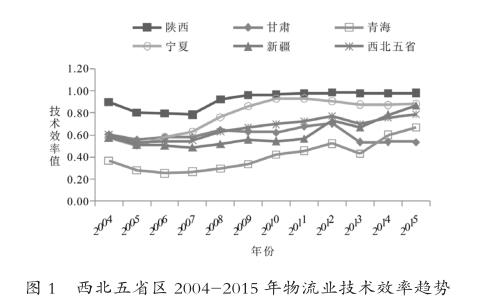

从地区的变异系数来看,五省区的物流产业技术效率的变动差异在缩小,但从2009年起,这一变动差异又开始有逐渐扩大的趋势。观察图1发现,虽然青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区的效率在这一期间内提升速度在加快,与陕西省的效率差距越来越小,但是甘肃省的效率提升速度仍然缓慢,甚至从2012年开始技术效率反而下降了,因而导致各省区的变异系数变大。

从以上分析结果可以看出,我国西北五省区的物流业技术效率水平普遍偏低,都在生产前沿面以下,同时各地区之间存在较大差异,发展并不均衡,处于较为无序的低效率状态。截至2015年12月,五省区的物流业技术效率值大小从高到低依次是陕西省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区、青海省和甘肃省。除甘肃省在近几年的物流业效率有所下降以外,其余各省区的物流业技术效率值都在持续上升,但地区总体的变异系数在增大。

(五)影响因素的回归结果分析

(1)产业结构调整具有显著的负面影响。从表2可知,第二产业占总产值的比重每提高1%,物流业的技术效率就下降约1.67%。该结果出现的原因可能与西北地区产业结构调整缓慢有关。通过将该比值与全国平均水平对比发现,2004-2015年间全国的第二产业比值总体是呈逐渐下降的趋势的,而西北五省区的第二产业比值却一直在上升,直至2011年起才出现略微下降趋势。这说明该地区经济发展还处在工业化早期或者中期初级阶段,第三产业比重增长缓慢,产业层次较低,经济关联度差,因而导致地区物流技术效率并没有因此得到改进。

(2)对外开放程度具有最大的正面作用。对外开放水平每增加1%,其物流业的技术效率就增加大约2.231%。各地区进出口额占GDP比重近些年在逐渐提高,意味着贸易量的扩大,从而对物流的需求也增大,以需求拉动各地区物流业的发展,可以促使物流企业提高效率与竞争力。总体而言,位于丝绸之路经济带“核心区”的西北五省区的对外开放度不高,与其他地区相比还有很大差距,无论是对外出口还是外商直接投资对当地经济的贡献作用有限,在对外开放上还存在很大的提升空间。因此,通过大力提高对外开放水平,可以有效促进物流业生产前沿的改善。随着丝路战略的提出,各省區加快了对外开放的速度,尤其以陕西和新疆的对外出口和外商直接投资额自2014年以来增长最快,这与丝路战略提出的时间一致,因此验证了该战略对于提升五省区物流业技术效率,改善地区经济发展条件的必要性。

(3)制度因素的正面作用显著。国有率每增加1%,物流业技术效率就平均提高1.397%。制度环境因素对物流业技术效率的增长起到明显的促进作用,说明随着市场化程度的提高,对区域物流业生产前沿面的确带来了正面影响。但是,这一变量的作用程度不大,这可能该地区市场化进程和产权改革缓慢所导致的。一方面,现行的市场准入制度容易造成物流产业集中度低和物流市场结构二元化,从而严重制约经济结构与集约化经济的调整,并产生了一批低端物流企业,抬高物流成本,造成资源浪费;另一方面,是该地区现行物流管理体制落后,缺乏明确主导部门,造成各部门各自为政,协调性低,扭曲了物流产业的整体性。2004-2015年期间该区域的国有率平均高于全国平均水平14.72%。

(4)创新环境具有正面促进作用。虽然该指标对物流业技术效率的影响通过了显著性检验,但是提升作用程度较低,创新环境水平每增加1%,物流业的技术效率就增加大约0.022%,这可能是由于西北五省区总体创新投入不足,创新意识薄弱,导致对物流业生产前沿面的改善作用不明显。中国省域创新效率值存在明显的由东向西递减的区域差异特征,这与地区经济发展的总体状况是一致的。2013年,我国R&D经费投入强度首次突破2,达到2.08,除陕西省达到2.14以外,其余4个省域R&D经费投入强度均落后于全国平均水平。可见西北地区在提升区域创新的水平上还存在相当一段距离。

(5)经济发展水平没有显著作用。从回归结果看,经济实力对技术效率的提升作用并不显著,这意味着尽管地区人均GDP的提高并没有有效促进物流业技术效率的提升。可能的原因在于区域物流与经济协同发展的程度不够。近年来,随着我国产业转移的进程加快,西北各省区也出台了各项应对政策,在此背景下,可能出现地区各自为政,导致经济竞争不断加剧,交易成本上升,影响了区域经济的协同发展。而物流行业面对升级改造,不能适应产业集群的新需求,以致经济发展水平和物流发展迈入了“不协同”阶段,不符合物流业生产前沿面的改进要求。

五、主要结论与建议

(一)结论

在明确供给侧改革背景下,物流业对丝绸之路经济带具有重要推动作用的基础上,首先,对物流业相关概念和范围进行了界定,并构建起影响物流业效率的主要影响因素指标体系。其次,选取丝绸之路经济带“核心区”中的西北五省区为考察对象,利用SFA一步法测度了2004-2015年区域物流业效率,并实证分析各环境因素对物流业效率的影响程度。最后,探讨了导致西北五省区物流业效率低下的现实原因,并从五个方面提出针对性的建议。主要结论如下。

(1)五省区的物流业总体技术效率不高,均值为0.662 3,远未发挥已有投入经费和从业人员的全部潜力,但效率值有逐渐提高的趋势。从省域层面来看,该区域内部各省份的物流产业效率情况表现出较大差异,截至2015年,五省份的物流业技术效率值大小从高到低依次为陕西省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区、青海省和甘肃省。研究还发现物流产业效率的变异系数自2009年起开始有逐渐扩大的趋势,说明地区之间的差距在进一步拉大。因此,以上分析说明西北五省区的物流业技术效率当前还存在较大的提升空间,在扩大物流业的规模同时,还应注重效益和质量的结合,合理配置各种资源,从而达到投入-产出的平衡状态。

(2)外生性环境变量对物流业技术效率存在不同的显著效应。其中产业结构调整对我国西北五省区的物流业技术效率呈现出显著的负面影响,其弹性系数达到了1.6703,说明该地区目前的产业结构对于改善物流业生产前沿面起了一定阻碍作用;对外开放程度、制度因素、创新环境对物流业技术效率起到了显著的促进作用,但创新环境的作用明显低于其他两个环境变量,改进效果还需提高,说明该地区当前物流行业总体创新投入不足,创新意识薄弱;经济发展水平具有正面作用,但未通过显著性检验,这可能与西北五省区在物流业发展方面中投入的比例过低有关。

(二)建议

(1)重视产业结构的调整与升级。通过实证发现,西北五省区的产业结构现状给物流业技术效率带来了明显阻碍,主要原因在于第三产业发展过慢,对物流的需求较低,导致物流企业成本上升,制约了物流业技术效率的提升。因此要加快各地区产业调整与升级的速度,支持和鼓励地区发展第三产业。要密切关注并跟进地区产业结构调整与升级对物流效率提升的机会,使其能无缝契合地区产业发展新态势。

(2)利用区位优势,大力提高对外开放程度。西北五省区位于丝路“核心区”的位置,是连接国内与丝绸之路经济带沿线国家重要的枢纽。各省区针对自身的特點及优势,积极开展同沿线国家的贸易往来与合作交流,一方面,放宽外资企业设立条件,鼓励外商直接投资进入物流行 业,引进国外的物流管理模式、管理经验及物流技术;另一方面,改善各项交通基础设施,加快交通运输线路的升级,承担好其交通枢纽的作用,在扩大物流需求的同时,进一步带动地区经济发展和物流业技术效率的提高。

(3)优化制度与管理,提高市场化程度。目前,西北五省区的物流市场准入制度不够合理规范,物流管理体制较落后,造成物流产业集中度低和物流市场结构二元化,故建议:完善物流市场准入的法规,营造良好市场秩序,提高行业准入门槛,淘汰低水平物流企业;改革现行物流管理体制,降低体制成本,组建专门的机构对西北乃至全国的物流基础设施进行科学规划和布局,制定有效的发展政策。通过深化制度改革提升五省区的物流市场化程度,以改善物流业生产前沿面。

(4)加大科技创新投入力度,继续实施创新驱动战略。一方面,改变传统物流业发展依靠规模进行扩张的方式,充分利用物联网、云计算等先进技术,结合智慧交通、智慧物流中心建设,改造和提升物流公共信息平台,实现物流企业与供应链上下游企业之间的信息共享,提高物流服务质量和效率;另一方面,鼓励大众进行创新创业,同时积极引进和培育高层次的物流业相关人才,并落实相关配套政策。

(5)提高区域经济与区域物流业的协调度。不同地区的经济发展特点不同,会对物流产生不同的需求,因此要构建与本区域经济发展相适应的物流供给。西北五省区要进一步完善物流园区,整合物流资源,在政策上出台各项税收优惠政策,降低企业物流成本,形成产业集聚,并在区域经济形势出现新变化时,及时调整物流业使其能服务新经济形势下的各产业发展,做到与区域经济呼应协调,联动发展。

注释

①根据《中国统计年鉴(2005—2016)》的数据计算,西北五省区交通运输业、仓储业和邮政业增加值占物流业增加值的80%以上。

参考文献

[1]贾康,苏京春.论供给侧改革[J].管理世界,2016(03):1~24.

[2]厉以宁.持续推进供给侧结构性改革[J].中国流通经济,2017,31(01):3~8.

[3]胡鞍钢,周绍杰,任皓.供给侧结构性改革——适应和引领中国经济新常态[J].清华大学学报(哲学社会科学版),2016(02):17~22.

[4]谢泗薪,闫君.供给侧结构性改革下基于“互联网+”的物流金融创新发展战略研究[J].价格月刊,2017(09):67~72.

[5]史锦梅.我国物流企业供给侧结构性改革的应对之策[J].中国流通经济,2016,30(08):22~27.

[6]齐胜达,雷军,段祖亮.中国丝绸之路经济带区域物流空间差异及其演化研究[J].干旱区地理,2016,39(01):207~215.

[7]李忠民,夏德水,姚宇.我国新丝绸之路经济带交通基础设施效率分析——基于DEA模型的Malmqusit指数方法[J].求索,2014(02):97~102.

[8]江志娟,董千里.丝绸之路经济带省域空间联系与物流枢纽布局[J].中国流通经济,2016,30(08):5~13.

[9]王琴梅,张玉.丝绸之路经济带“核心区”物流业效率整体评价及分省区、分国别比较[J].陕西师范大学学报:哲学社会科学版,2017(05):5~15.

[10]中国政府网.2017年社会物流总额增长6.7%社会物流总费用与GDP的比率回落[EB/OL].2018-02-07:http://www. gov.cn/xinwen/2018-02/07/content_5264467.htm.

[11]中国产业信息研究网.陕西省2017年上半年社会物流情况分析[EB/OL].2017-08-25:http://www.china1baogao.com/ data/20170825/8507094.html.

[12]钟祖昌.基于三阶段DEA模型的中国物流产业技术效率研究[J].财经研究,2010,36(09):80~90.

[13]Markovits-Somogyi R, Bokor Z. Assessing the logistics efficiency of European countries by using the DEA-PC methodology [J].Transport,2014,29(02):137~145.

[14]张定,曹卫东,范娇娇,朱胜清,杨迎.长三角城市物流发展效率的时空格局演化特征与机制[J].经济地理,2014(08):103~110.

[15]樊元,马丽梅.中国区域物流发展效率实证分析[J].统计与决策,2012(03):113~116.

[16]欧阳小迅,黄福华.中国地区物流匹配效率及其影响因素实证分析[J].财贸研究,2010(06):23~31.

[17]刘秉镰,余泳泽.我国物流业地区间效率差异及其影响因素实证研究——基于数据包络分析模型及托宾模型的分析[J].中国流通经济,2010,24(09):18~21.

[18]田刚,李南.中国物流业技术效率差异及其影响因素研究——基于省级面板数据的实证分析[J].科研管理,2011(07):34~44.

[19]倪超军,李俊凤.供给侧改革视角下我国物流业的技术效率评价——基于生产前沿模型和β收敛的实证[J].工业技术经济,2016(12):115~122.

[20]刘承良,管明明.低碳约束下中国物流業效率的空间演化及影响因素[J].地理科学,2017(12).

[21]袁丹,雷宏振.丝绸之路经济带物流业效率及其影响因素[J].中国流通经济,2015(02):14~20.

[22]张璇,杨雪荣,王峰.新丝绸之路经济带物流效率评价——基于三阶段DEA实证分析[J].学习与实践,2016(05):21~32.

[23]傅晓霞,吴利学.前沿分析方法在中国经济增长核算中的适用性[J].世界经济,2007(07):56~66.

[24]曼昆,Gregory N Mankiw.经济学原理(第四版)微观经济学分册[M].北京:北京大学出版社,2009.

[25]黄亮雄,安苑,刘淑琳.中国的产业结构调整:基于三个维度的测算[J].中国工业经济,2013(10):70~82.

[26]冯耕中,汪寿阳,周永圣,朱凯誉,陈宝峰.中国物流业发展回顾与2007年展望[R].北京:中国科学院预测研究中心,2007.

[27]魏楚.能源效率及其影响因素:基于DEA的实证分析[J].管理世界,2007(08):66~76.

[28]涂正革,肖耿.中国的工业生产力革命—用随机前沿生产模型对中国大中型工业企业TFP增长的分解及分析[J].经济研究,2005(03):4~15.

[29]干春晖.适宜技市、制度与产业绩效——基于中国制造业的实证检验[J].中国工业经济,2009(10):47~57.

[30]陈琦.技术溢出、人力资本与创新绩效——基于大国与小国的经验比较[J].软科学,2013(07):33~36.

[31]何小钢,张宁.中国经济增长转型动力之谜:技术、效率还是要素成本[J].世界经济,2015,38(01):25~52.

[32]Coelli,T., Rao,P., Battase,E. An Introduction To Efficiency and Productivity Analysis[M].Boston: Kluwer Academic Publishers,1998.

[33]Kunbhakar. S., Lovell, C.Stochastic froniter analysis [M]. New York : Cambridge University Press,2000.

[34]Stevens,P.A.Accounting for Background Variables in Stochastic Frontier Analysis [R].NIESR Discussion Paper,2004,No.239.

[35]Hall R. E., Jones C.I.Why Do Some Countries Produce So Much More Output per Worker than Others [J]. Quarterly Journal of Economics,1999,114(01):83~116.

[36]王小鲁,樊纲.中国经济增长的可持续性———跨世纪的回顾与展望[M].北京:经济科学出版社,2000.

[37]张军,吴桂英,张吉鹏.中国省际物质资本存量估算:1952—2000[J].经济研究,2004(10):35~44.

[38]李杰伟,张国庆.中国交通运输基础设施资本存量及资本回报率估算[J].当代财经,2016(06).

[39]Bai C. E., Qian Y. Y. Infrastructure Development in China: The Cases of Electricity, Highways,and Railways [J]. Journal of Comparative Economics,2010,38(01):34~51.

作者简介:刘云珊(1996—),女,湖南邵阳人,本科生,研究方向:政治经济学、区域经济学。