农业供给侧结构改革要素对新型城镇化的影响效应分析

2018-05-12毛雪艳

毛雪艳 王 平

(1.天水师范学院,甘肃 天水 741001;2.甘肃政法学院,甘肃 兰州 730070)

引言

城镇化发展与农村发展相辅相成,城镇化为农村居民提供就业岗位,影响其价值观念和生活方式。农业生产率是城镇化发展基础动力,农村发展对城镇化发展的主要贡献体现在产品、市场、外汇等方面。

关于城镇化与农业现代化的关系,国内外学者开展大量研究。以刘易斯为代表的学者认为应发展城市经济,乔根森与托达罗等则认为发展农村经济可消除二元结构。无论先发展城市还是先发展农村,可以肯定的是农村和城市间存在内在联系。城镇化发展影响农产品消费需求结构和农业生产要素稀缺程度,进而影响农业供给侧结构,城镇居民收入水平对农业就业结构和种植结构均有影响[1]。城镇化发展促使收入水平提高和消费结构变化,导致深加工农产品需求增加,推动农业产业结构纵向发展,带动农业产业结构优化升级[2]。农业机械化、标准化、信息化、生态化、产业化对新型城镇化发展起推动作用[3]。提高农业全要素生产率有助于加快城镇化进程[4],新型城镇化有助于实现农民收益最大化、城市资源配置最优化和城乡一体化发展,转变前提是农业发展和进步[5]。

党的十八大指出,坚持走中国特色新型城镇化、农业现代化道路,推动二者协调发展。2016年中央一号文件进一步提出“推进农业供给侧结构性改革,加快转变农业发展方式,保持农业稳定发展和农民持续增收”。十九大指出,要坚持农业农村优先发展,按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕总要求,建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系,加快推进农业农村现代化。充分体现推进农业供给侧结构性改革,是加快农业现代化发展的重要途径。

农业现代化的根本途径是改变农业发展模式,提高农业发展能力。根据我国农业发展现状,农业在发挥基础作用解决温饱、为城镇化发展提供基本保障的同时,深层次结构性矛盾日益凸显。因此,本文分析农业供给侧结构改革要素对新型城镇化的推动作用,进一步明确农业供给侧结构和新型城镇化相互影响。为推进新型城镇化和农业现代化协调发展提供理论依据。

王平构建农业供给侧改革能力评价指标体系,运用熵权法分析我国各省区2001—2015年农业供给侧改革能力[6],罗富民基于分布滞后模型指出城镇化发展对农业供给侧结构变动的影响存在明显滞后效应[1]。许经勇、王朝明、江维国等以定性分析为主,对新型城镇化和农业供给侧结构改革做相关研究[7-9]。但新型城镇化对农业供给侧结构变动的主要影响要素以及影响程度研究较少。本文在分析新型城镇化涵义和已有研究基础上,利用SPSS统计软件综合计算,建立农业供给侧结构改革要素指标体系,利用EVIES软件实证分析各要素对新型城镇化的影响。

一、农业供给侧结构改革与新型城镇化内涵

(一)农业供给侧结构改革内涵

微观经济学将供给定义为生产者在一定时间内各种可能价格下愿意且能够提供出售的该种商品数量,生产者既有出售愿望,又有出售能力才能形成有效供给。商品供给数量主要影响因素包括,商品价格、生产成本和技术、相关商品价格和生产者未来预期。供给侧相对需求侧而言,强调劳动力、土地为代表的自然资源、资本、技术为代表的创新力量以及制度安排等生产要素有效供给、合理配置及其综合利用[9]。农业供给侧要素既包括土地、劳动、资本、技术等物质基础和潜在能力,又包括产权、合约、文化、组织、政策、法律等制度元素及其安排,影响供给主体的行为、组合方式、组合效率和供给效果等机制性因素[10]。

学者对农业供给侧结构性改革基本内涵与政策建议、改革主要原因与困难[11-14]以及如何推进[15-16]等展开研究。综合已有研究和中央精神,本文认为供给侧结构性改革是指从提高农产品有效供给质量和数量出发,通过市场资源配置功能,使供给和需求相适应,最大程度提升供给与需求匹配程度,促进农业健康发展。

(二)新型城镇化内涵

学者从不同角度分析新型城镇化内涵。陈锡文认为,新型城镇化核心是农民转为城市市民,更好地接受平等公共服务[17]。范进等认为中国土地城镇化与人口城镇化发展不协调的直接原因是二元土地制度和二元户籍制度,但深层原因是以投资驱动为导向的经济发展战略[18]。本文结合孙长青、王冬年对新型城镇化内涵的解释认为,新型城镇化是指以提高人民生活水平为根本出发点,以统筹城乡发展为原则,以促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化为目的,推动城镇由数量到质量提升,走科学发展、集约高效、功能完善、环境友好、社会和谐、城乡一体、大中小城市和小城镇协调发展的城镇化建设道路[19-20]。

二、农业供给侧结构改革要素对新型城镇化影响的实证分析

(一)数据主要来源

本文数据主要来自于《中国统计年鉴》《中国农村统计年鉴》《中国农业统计年鉴》《中国城市统计年鉴》《中国科技统计年鉴》《中国教育统计年鉴》(2001—2016),选取2000-2015年16年数据为样本。大部分指标数据可从年鉴中直接获取,无法直接获取的数据通过运算获得,如劳动生产率二元对比系数、农业劳动生产率、农业产值/农林牧渔业总产值、粮食作物播种面积/农作物总播种面积、农作物成灾率等。

(二)指标体系构建

在借鉴已有研究基础上,遵循科学性、综合性、代表性、可比性以及数据可获得性原则,选取14项作为新型城镇化水平指标,12项作为反映农业供给侧改革指标,构建新型城镇化和农业供给侧结构改革指标体系,见表1。

(三)实证分析

1.基于主成分分析法计算新型城镇化综合水平。用SPSS统计软件,选用多指标综合水平测算主成分分析方法,综合计算2000—2015年新型城镇化水平,见表2。可见,新型城镇化水平自2000年以来一直呈上升趋势。

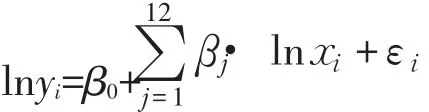

2.模型构建。由于所选数据差异较大,单位不统一,难以直接比较,利用SPSS21.0做主成分分析。为消除模型异方差性,在分析前对所选指标取对数,记为lnxi(i=1,2,3,…12)。在SPSS软件中通过描述性分析,对原始数据标准化,获得新指标zlnxi,计算出各主成分得分,获得新主成分自变量。

表1 新型城镇化与农业供给侧结构改革要素评价指标体系

表2 2000—2015年新型城镇化水平综合得分

从原始变量中导出少数主成分,尽量保留原始变量信息,且彼此间互不相关,作为新综合指标。将因变量关于主成分回归,根据主成分与原有变量间关系得到原始变量回归系数。

基于以上对数据处理,采用双对数线性模型公式:

εi是误差项随机变量,反映除因变量和自变量外随机因素对y的影响。βj是回归系数,表示当xi增长一个单位,城镇化率将增长βj个单位。

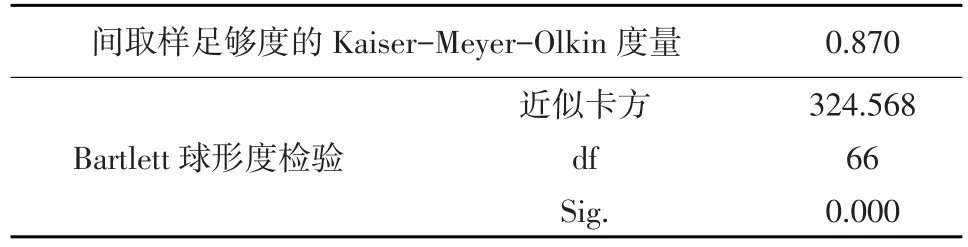

3.农业供给侧结构改革要素因子分析。在因子分析过程中,为检验变量间偏相关是否很小以及各变量间是否独立,对自变量KMO检验和Bartlett球形检验,见表3。

表3 KMO和Bartlett球形检验

经检验,KMO值为0.870,说明数据可作因子分析,Bartlett球形检验的卡方统计值为324.568,自由度66下的显著性水平为0.000,小于0.01,符合因子分析要求。

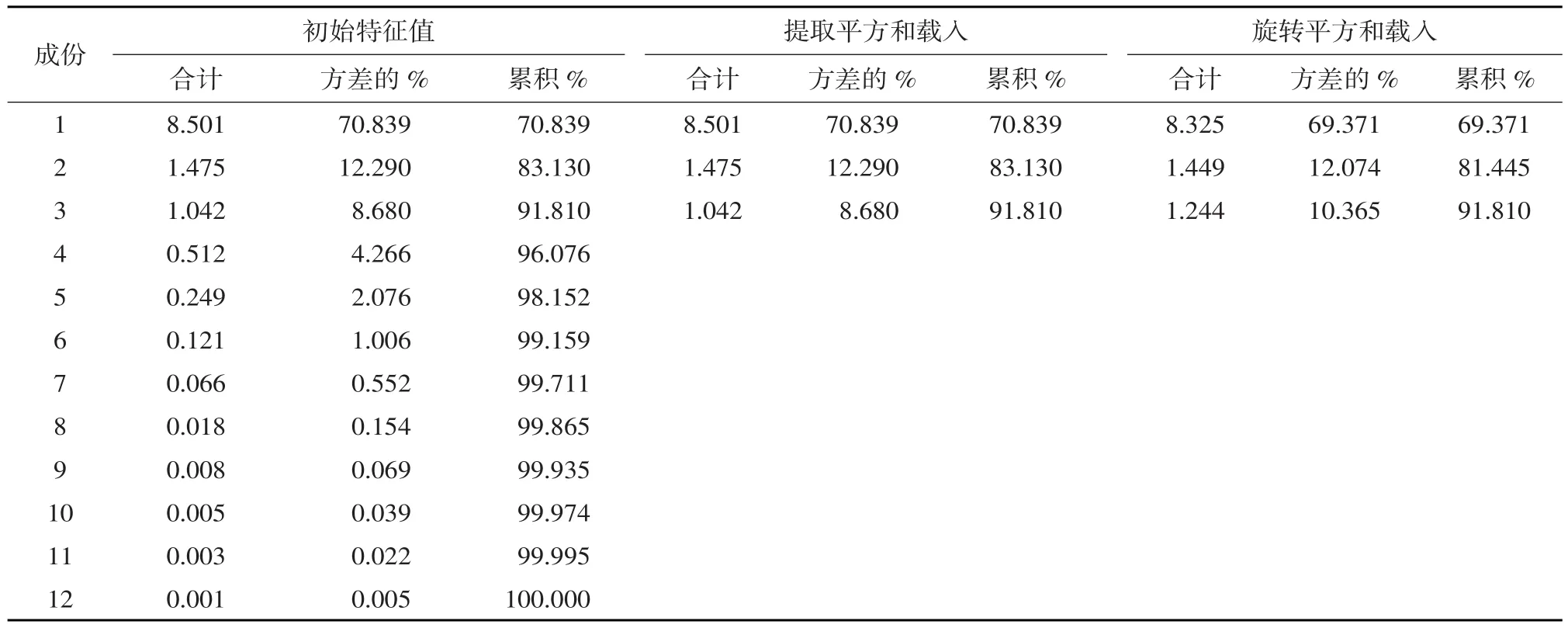

从表4看出,特征值大于1,方差贡献率大于5%,总方差累积贡献率大于85%,因此提取3个公共因子代替全部12个因子,其中第一个因子解释70.839%信息,第二个公共因子解释原始数据12.290%信息,第三个公共因子解释原始数据8.680%信息,三个公共因子累积方差达到91.810%,能够反映所选指标全部信息,将提取的主因子分别命名为:F1、F2、F3。

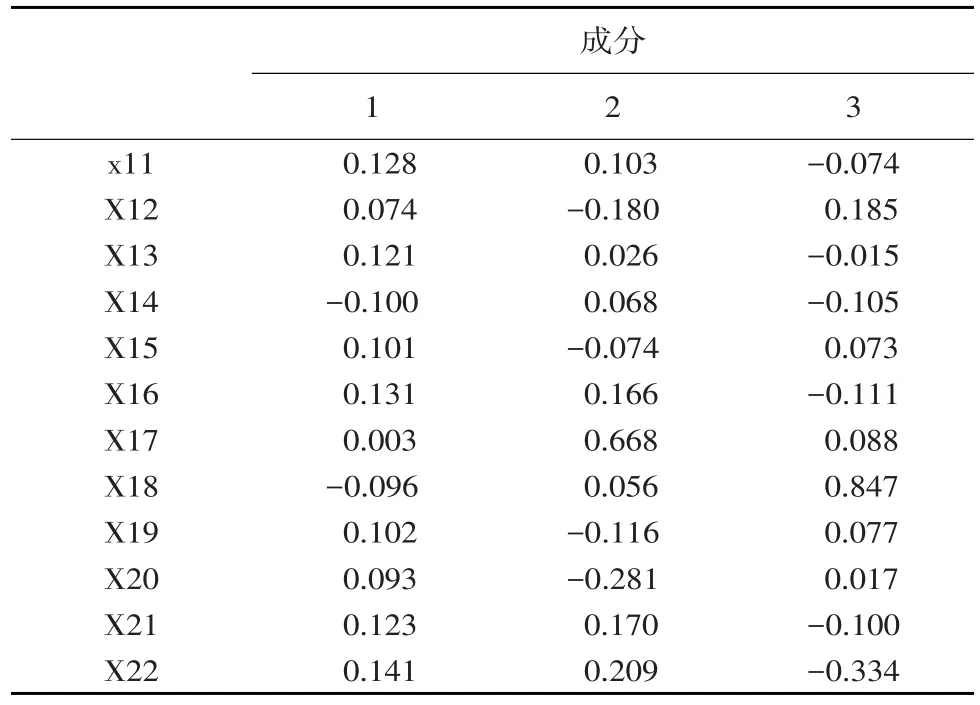

已知因子载荷是变量与公共因子相关系数,载荷绝对值较大因子与变量关系更为密切,更能代表此变量。为增强主成分命名解释性,对初始主成分载荷矩阵方差最大法旋转,得到旋转后的主成分载荷矩阵(见表5)。

表4 解释的总方差

表5 成分得分系数矩阵

从表 5 看出,变量 x11、x13、 x15、x19、x20在 F1上有较大负载,解释总体信息的70.839%,表明增加劳均耕地面积、提高劳动生产率、增加农村居民财产性收入、提高单位播种面积农机动力和增加农业技术人员是促进新型城镇化发展主要因素。

F2在因子 x4、x6、 x7、x11、x12上有较大负 载,解释总体信息的12.290%,说明第一产业就业人员比重、农林牧渔业固定资产投资、农业产业结构协调程度及国家对农业的支持对新型城镇化发展有一定影响。F3在因子x2、x8解释了总体信息的8.680%,表明提高农业有效灌溉率、优化农产品内部结构对新型城镇化发展也有提升作用。

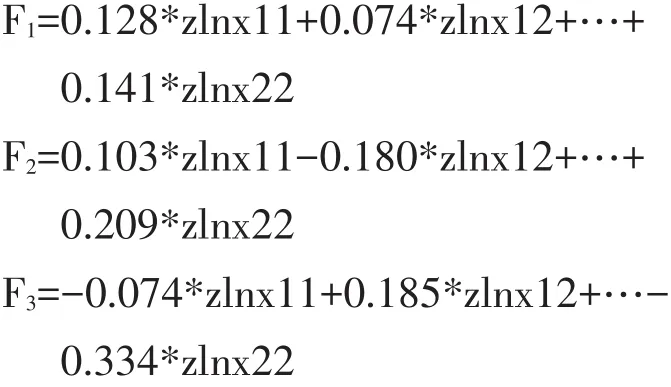

基于回归算法的主成分得分函数系数,分别计算出23个样本的各主成分得分,表示为:

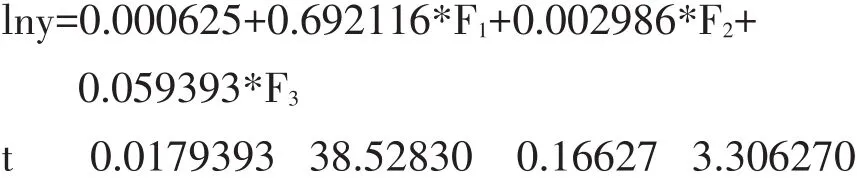

4.回归分析。计算出F1、F2、F3值,与lny回归,用Eviews9.0估计得到以下回归模型:

从回归结果可见,判定系数和调整后的判定系数接近于1,模型拟合效果很好。回归系数、线性关系和残差分析均通过检验,回归模型可有效预测分析。

将F1、F2、F3代入上述回归结果还原为:

得到对新型城镇化影响效应的弹性估计值,见表6。

表6 农业供给侧结构改革要素对新型城镇化影响效应弹性估计值

β9表明单位播种面积农机动力每提升1个单位,将会使新型城镇化水平提升0.338955个单位。提高农业机械化水平,可提高劳动生产率,降低农产品生产成本,释放剩余劳动力,给新型城镇化发展提供充足人力和农产品。

β4表明第一产业就业人员比重增加1个单位,新型城镇化水平提升0.165846单位,反映农业劳动力就业结构对新型城镇化影响较明显。

β6表明农、林、牧渔业固定资产投资提高1个单位,新型城镇化水平提升0.146973个单位。固定资产投资向农业倾斜程度对新型城镇化发展的影响不可忽视,国家对农业的投资和支持是促进新型城镇化发展的动力因素。

β5=-0.080148表明农村居民财产性纯收入增长对新型城镇化发展有阻碍作用。这与城镇化发展规律相悖,一般情况下,农村居民收入水平越高,城镇化水平越快。其原因可能是农村居民财产性收入作用尚未突显。

β10=0.018167表明农业技术人员增加一方面提高农业产出效率,另一方面也是促进劳动力转移的途径。

实验结果用Excel软件进行处理,计算平均值和标准差,用SAS 8.0和spss17.0软件进行单因素方差分析、相关性分析、聚类分析、主成份分析以及偏最小二乘回归法分析,显著性水平为p<0.05,数据以均值±标准差(means±SD,n=3)表示。

β2=-0.012482表明有效灌溉率越高,对新型城镇化的支持力度越大。

β12=0.009274表明政府对农业的投入能够改善农业基础设施,提高农业生产水平,为新型城镇化发展提供基础保障。

β8=-0.007212表明政府财政支农对种粮补贴会提高农民种粮积极性,进而提升粮食作物播种面积比重。

β11=0.005049说明农村居民家庭平均转移性纯收入增加,也会促进新型城镇化发展。

β7=-0.003031表示农业产值在农林牧副渔业中占比增加,会阻碍新型城镇化发展。

β1=-0.000152表明劳动力平均耕地面积每增加一个单位,新型城镇化发展水平降低0.000152个单位。劳均耕地面积反映农业劳动人员平均占有耕地资源量,劳均耕地面积与新型城镇化发展速度成反比,说明农业劳动力就业水平低下,在耕地面积不变情况下,人均耕地占有量随着城镇化发展不断减少。另一方面说明在农业劳动力就业水平不变情况下,城镇面积不断增加,城镇化水平不断提高。

三、结果分析及对策建议

(一)完善土地流转机制

从回归分析结果可知,劳均耕地面积、有效灌溉率与新型城镇化发展呈反向关系。劳均耕地面积、有效灌溉率反映耕地资源有效供给,一定程度上反映土地稀缺性。土地是农业生产最基本要素,也是农民最大财产。十九大提出要坚持农业农村优先发展,巩固和完善农村基本经营制度,深化农村土地制度改革,完善承包地“三权”分置制度,为深化农村土地制度改革提供有力支。因此,应建立政府引导、市场主导的农村土地流转机制,促进土地充分高效利用,体现土地市场价值,保障农民财产权益,为新型城镇化发展提供新动力。

(二)提升劳动者素质

农业生产现代化是用现代农业科学技术和发展理念,将农业发展与生态文明建设结合,将传统农业转化为具备先进生产力水平的生态农业。最终体现为农业劳动生产率不断提高。劳动生产率主要取决于劳动者平均熟练程度、科学技术发展程度、劳动组织和生产管理、生产资料规模与效能、自然条件等,这些因素的主体是农业劳动者。因此,全面提升农业劳动者素质,在农业领域全面发展和应用现代信息技术,使之渗透到农业生产、市场、消费以及农村社会、经济、技术等具体环节,才能进一步提高农业生产效率和农业生产力水平,加速传统农业改造,推动农业现代化与新型城镇化互促共进。

(三)提高农民收入水平

农民财产性收入是依靠耕地、宅基地、自有资金等财产获得的收入,是农民收入重要组成部分。增加农民土地财产权益,要坚持土地公有制及公有产权性质不变,积极推动土地要素资本产权制度改革,充分发挥土地增值保值作用。

工资性收入是促进农村发展、增加农民收入重要来源。工资性收入增长,给农民带来现金收入增长,完善农业生产条件;实现家庭经营规模化,从而整体提高农民收入;扩大农村消费市场,繁荣农村经济;促进城乡统筹发展,有利于城乡一体化进程。

(四)优化农业产业结构和种植业内部结构

从实证结果分析,产品供给的两个因素与新型城镇化成反比。说明农业内部结构和农业产值在农林牧副渔业中所占比重影响新型城镇化发展,农业现代化和新型城镇化尚未实现协调发展。因此,调整农业产业结构和种植业内部结构,应以市场为导向,通过结构调整实现农业领域去产能、降成本、补短板,通过改革发展高效新型农业经营主体,推动新品种和新技术开发;以市场需求为导向,为市场提供高效优质服务,以及满足消费者需求的农产品。

(五)提高农业生产技术水平

农业机械总动力提升,表明农业现代化水平发展,促进农业生产效率提高和新型城镇化水平发展,释放更多农业劳动力,为新型城镇化发展提供劳动力和信息化支持。农业技术人员增加对新型城镇化发展有促进作用。因此,应加强农业术创新,将先进技术应用于农业生产,提升农业从业人员技术水平,提供优质、品种丰富的农产品。

(六)优化政府农业财政投入结构

支农支出占国家财政支出比重、农村居民家庭人均转移性纯收入是促进新型城镇化水平提高的因素。国家对农业的投资和支持是促进新型城镇化发展的动力因素。应进一步优化支农支出占国家财政支出的比重,提高政府对农村居民的转移性收入,有助于提高农民收入和生活水平,加速农业现代化进程,缩小城乡差距,推动新型城镇化健康发展。

参考文献:

[1] 罗富民.城镇化发展对农业供给侧结构变动的影响——基于分布滞后模型的实证[J].华中农业大学学报(社会科学版),2017(2).

[2] 崔宇明,李玫,赵亚辉.城镇化进程、农业结构调整与农业产业发展优先序——基于山东省面板数据的实证分析[J].华东经济管理,2013(6).

[3] 张锟.新型城镇化与农业现代化协调发展的逻辑框架及途径[J].河南理工大学学报(社会科学版),2015(4).

[4] 许经勇.农业供给侧改革与提高要素生产率[J].吉首大学学报(社会科学版),2016(3).

[5] 韩国明,张恒铭.我国新型城镇化与农业现代化协调发展空间分布差异研究[J].吉林大学社会科学学报,2015(5).

[6] 王平,王琴梅.农业供给侧结构性改革的区域能力差异及其改善[J].经济学家,2017(4).

[7] 许经勇.农业供给侧结构性改革的深层思考[J].学习论坛,2016(6).

[8] 王朝明,张海浪,路梦瑶.农业供给侧结构性改革中价格与财政效应[J].河北经贸大学学报,2017(3).

[9] 江维国.我国农业供给侧结构性改革研究[J].现代经济探讨2016(4).

[10]黄祖辉,傅琳琳,李海涛.我国农业供给侧结构调整:历史回顾、问题实质与改革重点[J].南京农业大学学报(社会科学版),2016(6).

[11]翁鸣.科学地认识农业供给侧结构性改革[J].农村经济,2017(3).

[12]姜长云,杜志雄.关于推进农业供给侧结构性改革的思考[J].南京农业大学学报(社会科学版),2017(1).

[13]罗必良.农业供给侧改革的关键、难点与方向[J].农村经济,2017(1).

[14]吴海峰.推进农业供给侧结构性改革的思考[J].中州学刊,2016(5).

[15]许瑞泉.经济新常态下我国农业供给侧结构性改革路径[J].甘肃社会科学,2016(6).

[16]江小国,洪功翔.农业供给侧改革:背景、路径与国际经验[J].现代经济探讨,2016(10).

[17]陈锡文.城镇化必须解决好“农民”变“市民”问题[EB/OL].[2012-11-29].http://finance.chinanews.com.

[18]范进,赵定涛.土地城镇化与人口城镇化协调性测定及其影响因素[J].经济学家,2012(5).

[19]孙长青,田园.经济学视角下新型城镇化评价指标体系的构建[J].河南社会科学,2013(11).

[20]王冬年,盛静,王欢.新型城镇化质量评价指标体系构建及实证研究——以河北省为例[J].经济与管理,2016(5).