分春馆词人吟诵特色析论

2018-05-11董就雄

董就雄

李明在《中国传统吟诵音乐及其唱法》一文云:

今人体味和欣赏古旧诗文的三种方法:

读(朗诵、默诵)──古代语音(古方言和官话) 、方言今音、普通话。

吟(吟诵)──接近朗诵语音的吟诵(普通话或方言,乐音、非乐音)、(吟唱)──依字行腔,接近音乐的吟唱曲(全为乐音,且有一定的歌曲形式)。

唱(音乐)──传统的古代诗词歌曲、琴歌等及现代创作的古旧诗词艺术歌曲和流行歌曲。[1]

在他提到的三种方法中,李氏认为“吟”(按,李氏的“吟”包括吟诵及吟唱两种,而这两种本文都泛称作“吟诵”,下同)是主要的表达方式。他在同一篇文章中论及宋词乐谱的失传时云:

既无音乐,或不合音乐,不能唱,词与音乐脱了节,付诸发声,吟诵便成了主要的表达方式。不仅宋词如此,凡失掉了音谱的韵文:诗经、楚辞、乐府、唐诗等,都是以吟诵为主要表达方式的。[2]

指出吟诵是表现由《诗经》以后各种文

学体裁音乐性的重要方式,足见吟诵的重要价值。扎根于广州的分春馆词派,就是广东吟诵的重要继承和推广者;而且此派的吟诵起源可上溯至清末,至今流传百多年;加上当今以一词派而又能兼擅吟诵,并传承至今者,实属罕见。基于此三方面原因,笔者拟藉此文,从师承、理论、吟诵特点、影响四方面探析分春馆吟诵的特色,并期填补粤语吟诵研究中有关分春馆词派吟诵之研究空白。

一、分春馆吟诵的师承

“分春馆”,为朱庸斋(1920-1983)之书斋名。朱氏名弢畹,又名奂,字涣之,号庸斋。广东新会人,世居广州西关,为晚清秀才朱恩溥之子。祖父文熙,字缉卿,举人,官至镇江知府。庸斋曾教于广东大学、广州大学、文化大学,讲授词学。后为广东省文史研究馆馆员。其素喜秦少游《望海潮》“柳下桃蹊,乱分春色到人家”之句,乃以“分春馆”为书斋名,人亦以此名其词派。着有《分春馆词》、《分春馆词话》等。

有关分春馆吟诵的师承,笔者曾以电邮请教朱氏之弟子陈永正(敬称从略)。陈氏之回复甚简要,但足以说明其源流之梗概,兹引其复邮如下:

先生之祖文熙曾从学者朱次琦游,父恩溥又为康有为弟子,先生因得传承朱、康吟诵之法。与朱次琦同时的学者陈澧,精音韵乐律,陈氏将吟诵之法授与弟子黄梅伯,梅伯再传陈洵。陈洵吸取了粤曲拖腔的技巧,故声调尤为委婉动人。庸斋先生随陈洵学词,亦习其吟诵,先求字正腔圆,声情交会,久之则熟能生巧,填词时自无涩哑之病。朱次琦、陈澧双流交汇至朱庸斋先生,遂成广府吟诵的分春馆流派,代有传人,余音不绝。[3]

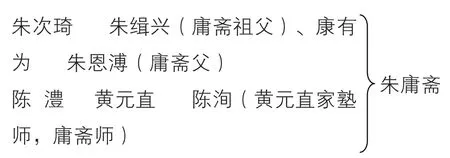

可见分春馆的吟诵有两个来源:其一为晚清广东名儒朱次琦(1807-1882),[4]朱庸斋祖父朱缉兴(字文熙)为朱次琦弟子,得传其吟诵之法。而朱缉兴与康有为(1858-1927)是同门,朱庸斋父亲朱恩溥又为康有为弟子,得朱次琦、康有为二人吟诵之法,再传给朱康斋。其二是与朱次琦同时之广东经学大家陈澧(1812-1882),[5]陈氏传其吟诵法予弟子黄元直(字梅伯),[6]梅伯传予广东著名词人陈洵(1871-1942,字述叔),[7]陈洵传予朱庸斋。朱庸斋的另一弟子吕君忾尝撰有《格律诗词之粤语吟诵》一文,亦述及分春馆吟诵的起源及传播,所说与陈永正类近,但更详尽。据其文可补充一点:“(陈洵)青壮年时为黄梅伯家塾师,视梅伯亦师亦友,随其江右十数年,深得讽咏之旨。”

兹据陈永正、吕君忾二位之说,列示分春馆吟诵之源流如下图:

这就是陈永正所说的“朱次琦、陈澧双流交汇至朱庸斋先生,遂成广府吟诵的分春馆流派。”

二、分春馆吟诵的理论

(一)情通古人的吟诵理论

朱庸斋主要弟子之一的陈永正,拥有自己一套吟诵理论。他曾以电邮回复笔者,阐述他对吟诵的看法。兹引其说,以见其理论之梗概。陈氏认为吟诵诗歌,可以情通古人:

通过对诗歌的吟诵、覃思,体会诗人作诗时的心志、兴寄所在,以及所使用的艺术技巧等等。诗,是诗人生命的最高层次的表现;诗心,是诗人心志中的精华。要了解古人的诗心,就需要在心灵上“感通”。[8]

笔者称此为「情通古人」的吟诵理论。那么具体方法如何呢?

1.以身体之,以心验之

陈氏续云:

北宋理学家杨时《余杭所闻》载其教罗从彦读书之法:“某尝有数句教学者读书之法云:‘以身体之,以心验之,从容默会于幽闲静一之中,超然自得于书言象意之表。’此盖某所自为者如此。”《寄翁好德其一》又云:“夫至道之归,固非笔舌能尽也。要以身体之,心验之,雍容自尽于燕闲静一之中,默而识之,兼忘于书言意象之表,则庶乎其至矣。反是,皆口耳诵数之学也。呜呼!道无传久矣。”这也可理解为读诗之法。[9]

陈氏引北宋理学家杨时之见,指出要以身体会书的内容旨意,以心验证书中表达的情感,并要从容默会书中的高深境界。陈氏指出,杨氏这种读书法,移成读诗之法,即是情通古人的一个窍门。简言之,就是以身体会诗的内容旨意,以心验证诗中的情感,从容地默默体会诗歌的高深境界,这就可情通古人。

2.头口皆动,耳目并治

陈氏认为吟诵古人作品时,要头口皆动,耳目并用:

在下笔之前,还要逐篇诵读(董按,此段文字本来是陈氏述及注诗方法的,故用语如此)。头口皆动,耳目并治,可增强记忆力与理解力。常言曰“读书”,书,就是要“读”的,而不光是“看”的;而诗,则是要“诵”、“吟”、“咏”、“歌”的,而不光是“读”的。[10]

传统诗词吟诵向来给人摇头晃脑的形象,陈氏道明读诗就要如此,以增强记忆力及理解力,正好给此形象一个学理解释。陈氏还提出不光是读,而是要诵、吟、咏、歌,以体会词情,深入理解作品,故可以视为吟诵篇章的准备工夫。

3.掌握吟诵之法,以期声入心通

吟诵,有如梵呗清音,洞经吟唱,皆古乐之遗意。诵,即以古代读书音念颂,是以读书又称为念书。吟,谓曼声吟咏。古人写诗,不厌百回改,改罢长吟,自我欣赏。诗,为诗人思想、感情、学养的精华所聚,注家(董按,此段文字本来是陈氏述及注诗方法的,故用语如此)应以敬慕之心,目、口、耳三官并用,辨清每字的读音,因声求气,诵读原作。在诵读的基础上,进一步掌握传统的吟咏方法。诗歌语言音乐性,体现在诗句的节奏上,五言七言,平仄相间,均有其独特的拍节,吟诵时即可体会到有规律的间歇、停顿。依平仄声调行腔使气,注意每字声调的高低长短,节奏变化,铿锵和协,声入心通,体会其音律之美,感知其艺术魅力。[11]

陈氏这里述及的吟诵之法有三点:(1)须明辨诵是“以古代读书音念颂”,吟是“曼声吟咏”,俱为古乐遗意。(2)以敬慕之心,目、口、耳三官并用,并辨清读音,以诵读原作,掌握吟诵之法。(3)从诗句的句式、平仄、停顿以体会诗句的节奏;从平仄声调的行腔使气、每字声调之高低长短,体会诗歌的音律美。进而使自己掌握的字句之声与心所理解的诗句感情相通(即声入心通),以期理解古人真意。

4.以母语方音为之

陈氏又认为要情通古人,吟诵就须用母语方音为之:

吟诵,尤宜以母语方音为之。古人亦如此,洪兴祖《楚辞补注》谓隋僧道骞善读《楚辞》,“能为楚声,音韵清切。至唐传《楚辞》者皆祖骞公之音。”因普通话无入声,读诗时尤须注意。……今人与古人有了语言上的联系,同声相应,建立了感情,成为异代“知音”,才能再谈对诗意的理解。新文化运动后,文言退出历史舞台,在新派作家笔下,吟诵诗文者,皆是摇头晃脑丑态百出的落伍老朽形象。学者、诗人,鲜知诵读之法,八十年前,钱基博已称之为“当代之绝学”,如今更成所谓的“非物质文化遗产”,罕有传人,而日本、韩国能汉音、唐音、宋音、吴音吟诵诗文者却数以万计。静言思之,良可叹惋。[12]

引文有三个重点:(1)古人早已有以方音母语吟传的传统,今人当效法。(2)今人与古人有语言上的联系,以母语方音吟古人作品,能对作品建立感情,成为异代知音,情通古人;而普通话无入声,与古人语言上联系的效果减弱,故吟诵效果比不上母语方音。(3)新文化运动后,传统吟诵受歧视,逐渐失传,反而外国尚保留传统吟诵之法,言外意是:母语方音吟诵诗词,尤其值得推扬,以免失传而礼失求诸野。

由上述四点观之,陈氏这种“情通古人”的吟诵理论,讲求对作品的深入体会、对诵材作头口耳目并用的充分理解;在正式吟诵时,又须透彻掌握吟诵之法,以通古人真人;进而以母语方音读之诵之,以期声入心通。最终达至情感古人之吟诵佳效。而其理论又多从古人言论而来,足见分春馆词人在理论层面上亦同样是期求上接古人的深意。

(二)以平声定调之吟诵方法论

吕君忾是分春馆吟诵理论的另一建构者和传播者。其在《格律诗词之粤语吟诵》一文中有“粤语吟诵方法”一节,[13]可视为分春馆吟诵方法论之代表。兹据其文,引其四个要点如下:

(1)依照传统,平声拉长时间,仄声缩短,韵脚拖腔。

(2)明辨九声,以声定音而不是由音定声。

(3)平声定调法。这是粤语吟诵法唯一要熟练掌握的技巧。词有叶平韵和叶仄韵两式(入声归叶仄韵类),叶平韵用C调,叶仄韵用G调,C调的阳平声定音为(5),阴平声定音为(2);G调的阳平声定音为(6),阴平声定音为(6)。

(4)吟诵词时,词的特殊组联句法要明确分辨,领、读、句、韵俱有讲究。吟诵领字有二法:一是泊秦淮雨霁,记谱为0 71 1,前半拍休止,后半拍发声;二是任征鸿去,记谱为7 7 0 21 (7 7 上有弧线),任字占一拍半,休止半拍。读,视平仄声自由发挥,无定谱,在此处歇拍换气;句,其末字偶可使用倚音如、、之类,以媚其声;韵,拉腔,给足拍子,时间不限,最后拉回本音收。

由上引可知,第一条是指“平长仄短”原则,是中国传统吟诵之通例。第二条是指在以粤语吟诵时,以粤语九声为准定音,体现了重视词句音准的要求;换言之,不应受吟诵时音流的影响而改变每字原有的粤音。第三条所云的平声定调法,是指对于平韵作品用较低的C调作定调,仄韵作品用较高的G调作定调,并以阴平、阳平两音为全首作品定调。第四条主要针对词的吟诵之法,盖分春馆乃词派,故对词之吟诵尤为讲究。引文中论及的领字、读、句、韵各有其法,其讲解亦明晰,于此不再赘述。

然而,吕氏所述的吟诵之法是客观的归纳,吕氏本人精于乐理及粤曲谱曲,对此自然易于应用。但分春馆传人中,当非所有人都精于乐理,故不少传人,实受自朱庸斋或其弟子之口头传授,凭感性认知,熟习其法,进而运行都各首作品之吟诵中。基于此,遂有两种情况出现:(1)分春馆词人的吟诵方法论虽由吕氏建立,然而分春馆词人实与其它传统吟诵的情况一样,凭口耳相传以学习,而未必先通乐理,进而吟诵。(2)吕氏所述理论虽有固定规则,但分春馆传人在吟诵时,也会作些灵活处理,以收更佳的吟诵效果。

三、分春馆吟诵的特点

(一)依字行腔的南派吟腔

依字行腔本是传统戏曲名词,用于粤语吟诵,是指按粤语九声(即阴平、阳平、阴上、阳上、阴去、阳去、阴入、中入和阳入)的声调,吟诵出一个合适的旋律,其效果要动听及露字(让听众清楚听到作品的每个字)。据吕君忾编撰之分春馆词人吟诵光盘《古韵流风》前言云:

一百多年前,经学大家陈澧因应粤音九声的特点,始创南腔吟唱方法。其后,得陈洵、朱庸斋等南方词人的承传和发展,形成词南派唱腔。其特点平声悠扬,上、去声婉转有致。入声短促、激越,韵脚拖腔。根据词作内容,适当运用高低声调,以达到抑扬顿挫的效果。[14]

足见分春馆词人的吟诵腔尤其重视粤语四声九调之别,而且吕氏所云的“平声悠扬”、“上、去声婉转有致”、“入声短促、激越”之四声特点正是传统粤语发音与词情关系的特点,而且其作品又均依据平水韵创作。可见此派之吟诵时所“依”的字音,正是反映在平水韵系统中、较多保留中古音的字音,即“粤语读书音”或称“粤语文读音”,故此派发扬此种依粤字吟诵之法,正与传统平水韵创作传统相呼应。

至于所“行”之“腔”,以分春馆的吟诵看,其主要特点是吸取粤曲的拖腔之法。据前及陈永正电邮所述:

陈洵吸取了粤曲拖腔的技巧,故声调尤为委婉动人。庸斋先生随陈洵学词,亦习其吟诵,先求字正腔圆,声情交会,久之则熟能生巧,填词时自无涩哑之病。[15]

又吕君忾在《诗词吟唱与南派唱腔》一文中亦云:

陈洵先生特别注意粤音九声的运用,兼顾词调长短的特点,同时反过来吸收粤曲拖腔的技法,融会贯通,形成了新的风格。陈洵先生弟子中,以中山李履庵、新会朱庸斋最得神韵。履庵早逝,幸庸斋门下弟子多人,均长于诗词,吟唱方法遂保留至今。[16]

可见吸收粤曲的拖腔是分春馆吟诵之一大特色,其效果是声调委婉动人,故影响广远。而从陈氏所述又可知,分春馆词人习吟诵有“求字正腔圆,声情交会,久之则熟能生巧,填词时自无涩哑之病”的目的,盖吟诵使作者聆听自己作品的时间加长,利于思量字句之恰可、谐协与否,去除填词“涩哑之病”,这实是“新诗改罢自长吟”的真实反映。

(二)二水分流之吟诵吟唱

分春馆词人的吟诵主要分成吟诵和吟唱两类,二者正好以朱庸斋两大弟子陈永正和吕君忾为代表。陈氏的吟诵方式以诵居多,吕氏之吟诵方式则以唱为主。笔者曾就陈、吕二人之吟诵方式请教过陈永正。陈氏复邮云:

吕君忾先生的吟诵方式音乐感较强,接近“吟唱”,吕先生爱粤曲,重视拖腔。我则重在“诵”,读书腔。俱出于分春一脉。吕先生的吟诵方式宜于表演、教学。较吸引听众。我则用作个人阅读、吟哦。[17]

陈氏的回应正与笔者观察所得一致,吕氏的吟诵近于吟唱,富于表演性质,能吸引听众;而陈氏的吟诵则以诵为主,乃重于辅助个人阅读、写作、修改的实际作用。两位俱学自朱庸斋,正体现出分春馆吟诵方式二水分流的承传。兹将分春馆光盘中所见词人按上述两种吟诵方式分类,列表如下(次序按光盘中出场先后):[18]

自上二表可知,分春馆吟诵光盘中共计有陈永正、张桂光、柯文亮、锺敏强、李国明、蔡国颂、吕君忾、曾秀琼、郭应新、张思、朱令名、崔浩江、郑敏华、黎荣坤、黄少强、蔡庭辉、杨荧坚共17位门人。他们的吟诵以吟唱的方式占多数,这当有两个原因:(1)分春馆本属词派,朱庸斋以词名世,其门人亦多作词;而词多长短句,最合讲求音节变化的吟唱方式。(2)吟唱的方式较动听,富于音乐感,能建立风雅、情韵生动、低回宛转的吟诵形式,引发观众之思古幽情,以及对诗词境界之享受和向往;故吟诵者一般多以吟唱作为表现方式。

从二表亦可知,陈永正等词人倾向以“诵”为主的吟诵方式表现作品情意。这也有两个原因:(1)陈永正等词人所吟的作品以诗、文或以齐言为主的词作居多,较适合诵而多于唱。如陈氏所吟的是两首七律,锺敏强吟的陈恭尹作品是七律,张桂光所吟的李白作品是骈文,李国明所吟的《浣溪沙》是七言齐言、两首《菩萨蛮》是七言及五言齐言,柯文亮吟的《菩萨蛮》是七言及五言齐言。锺敏强的吟的《破阵子》及柯文亮吟的《忆秦娥》则是长短句,惟前者只有五言、六言及七言三种句式,后者只有三言、四言及七言三种句式,尚算是变化不太多的词牌,用以“诵”为主的方式仍比以“唱”为主的吟诵方式好。(2)用偏向诵的方式确有陈永正所云的“个人阅读、吟哦”的实用效果。几位以诵为主吟诵的词人平时阅读、写作时习惯用这种方式吟诗,在表演时自然偏向用这种方式。盖在慢吟细诵时自然容易洞悉及感受词意词倩,而且往往在吟哦间即悟出诗词要修改的地方,未必会仔细留意吟诵的调子。其效果可谓词情重于声情。故从实用角度而言,以诵为主的吟诵方式是略胜于以唱为主的。以唱为主的吟诵方式,吟诵者自己会留意及沉醉于吟诵乐调之中,亦会在意观众的反应,观众亦会沉醉于美妙的吟诵调之中,而未必对词句细细嚼咀,只对整首词所表现的感情主调有一种直观感受,所谓声情重于词情。以其富表演性,故比以诵为主的方式动人。

上述的分析只就一般而论,却不可一概而论。齐言的诗、词也可以用吟唱的方式表现,古文、骈文也有用吟唱方式表现的,笔者想指出的是,分春馆词人在吟诵方式的倾向是以吟唱为主,这和分春馆以词名派的词派特色分不开;而分春馆词人自然也会工于以诵为主的吟诵方式,盖其平时创作时当是以诵为主的方式以收到更佳的“新诗改罢自长吟”效果。

(三)去、入声吟作阳上调之变调倾向

虽然分春馆吟诵讲究依字行腔,字正腔圆,这在其《古韵流风》之光盘中充分体现出来,但其对去声和入声却有变调至阳上之倾向,成为其派吟诵之一大特色。兹据分春馆《古韵流风》光盘之录像分析此特色。[19]

据笔者对光盘中分春馆词人吟诵分析,发现阴去或阳去声的字,常吟成阳上声。如朱庸斋吟诵的晏几道《临江仙》[20]“曾照彩云归”句的“照”字,本是阴去声,朱氏吟作阳上声;陈永正吟李商隐《春雨》[21]“珠箔飘灯独自归”句的“自”是阳去,但陈氏吟成阳上;柳永《玉蝴蝶》[22]“目送秋光”的“送”、字本是阴去声,张桂光吟作阳上;蒋春霖《渡江云》[23]“旗亭赌醉”、“但听得”的“醉”和“听”是阴去声,吕君忾都吟作“阳上”;李清照《凤凰台上忆吹箫》[24]“被翻红浪”、“新来瘦”的“浪”是阳去,“瘦”是阴去,曾秀琼俱吟作阳上。

这种吟作阳去的情况同样出现在入声中,而且情况更明显,可以说是凡中入声及阳入声,在吟诵时俱吟作阳上声。本来入声无所谓阳上声,二者本是两个不同声调,但分春馆词人吟诵时都是以阳上的调来吟中入及阳入声的。如朱庸斋吟宋代张先《一丛花令》[25]的“不如桃杏”“落花人独立”的“独立”二字本是阳入,却吟成阳去声的调。此外蔡国颂吟辛弃疾《贺新郎》[26]“算未抵,人间离别”、“将军百战身名裂”句的“别”、“裂”俱阳入,蔡氏吟成阳上调;“看燕燕,送归妾”句的“妾”本是中入声,蔡氏吟成阳去调。还有李商隐《锦瑟》“庄生晓梦迷蝴蝶”句的“蝶”为阳入,陈永正吟作阳上;柳永《玉蝴蝶》“梧叶飘黄”句的“叶”是阳入,张桂光吟作阳上。

分春馆吟诵尚有其它变调情况。如朱庸斋在吟诵张先《一丛花令》时将“征尘不断”中本是阳平的“尘”字吟作阳上声;张桂光吟柳永《玉蝴蝶》时将“几经风月”中本是阳入声的“月”字吟作阴上声的调,张氏又将“断鸿声里”中本是阳上声的“里”字吟作阴上声;吕君忾吟蒋春霖《渡江云》“树树总斜阳”句中本是阳平声的“斜”字吟作阴去声。惟这些都只是个别情况,并不如阴去或阳去声吟成阳上声、中入及阳入声吟作阳上调那么普遍。

有关上述分春馆词人吟诵的变调问题,笔者曾发邮问及陈永正,其回复云:“吟诵时的语流影响为主,拖腔时变调。”[27]其意谓这是受吟诵时上下文的语流影响,使音调改变。而分春馆词人的阳上调倾向如此普遍,且此倾向为其吟派所独有,故可视为其吟派重要特色之一。

(四)平长仄短之灵活变化

吟诵时将平声吟长,仄声吟短的“平长仄短”原则是各地方言吟诵的共有特点。徐健顺《吟诵的规则初探》云:

这是指吟诵格律体诗文的时候,在二、四、六等节奏点上,平声长而仄声短,加上平声的韵脚也长,这样就形成了一种变化丰富而又错落有致的长短规律。[28]

可见平长仄短能造成一种富于变化而错落有致的声音美。又据前引吕君忾提及之粤语吟诵法“依照传统,平声拉长时间,仄声缩短,韵脚拖腔”之说,[29]可知分春馆正是承继这种吟诵传统的。细致分析分春馆的吟诵光盘,其词人确实有遵偱“平长”的原则。如朱庸斋所吟张先《一丛花令》“不如桃杏”的“如”字,以及晏几道《临江仙》的“梦后楼台高锁”的“台”字;又如吕君忾所吟蒋春霖《渡江云》的“雁书夜寄相思字”的“书”字等,吟时俱拖长。押韵时则拖得特别长,如朱庸斋吟张先《一丛花令》“犹解嫁东风”的“风”字,《临江仙》张先《一丛花令》“微雨燕双飞”句之“飞”字;吕君忾吟《渡江云》“一角沧桑”的“桑”字等,俱是其例。

但为照顾语音错落之美,有些地方的平声字,分春馆词人亦会吟得短些。如朱庸斋吟张先《一丛花令》的“离愁正引千丝乱”句的“千丝”二字甚短,比接着的仄声“乱”字更短;朱氏吟晏几道《临江仙》“曾照彩云归”的阳平声“云”字甚短,而阴平声“归”字甚长,形成长短对比。又如蔡国颂吟辛弃疾《贺新郎》的“啼到春归无寻处”的“春归”二字阴平及“无”字阳平俱甚短,比句末仄声字“处”更短。再如曾秀琼所吟李清照《凤凰台上忆吹箫》的“生怕离怀别苦”的阴平“生”字甚短,与“离怀”二字阳平的长吟成对比。足见分春馆词人对“平长”的原则亦不是墨守成规,而是灵活处理,造就对比之效。

至于“仄短”原则,分春馆词人也大多遵行。如朱庸斋吟晏几道《临江仙》“去年春恨却来时”的阳去声“恨”字吟得甚短,与阳平声“来”、“时”形成明显对比;“微雨燕双飞”句的阳上声“雨”字吟得也甚短,与吟得甚长的阳平声“飞”字形成强烈对比。蔡国颂吟辛弃疾《贺新郎》“易水萧萧西风冷,满座衣冠似雪”二句时,阴上声“水”字、阳去声“座”字俱吟得甚短,正好与各自相邻的阴平声“萧”字及“衣”字形成一短一长的强烈对比。

惟分春馆词人对仄声的处理亦非一成不变,吟成长音,用拖腔的情况也甚多。如晏几道《临江仙》“梦后楼台高锁”句的阴上声“锁”字,朱庸斋吟得甚长,用拖腔;同词“记得小苹初见”的阴去声“见”亦作相同处理。蒋春霖《渡江云》中“纵青衫无恙”中的阳去声“恙”字,及“雁书夜寄相思字”的阳去声“字”字,吕君忾在吟朗时俱作拖腔处理,吟得甚长。可见分春馆吟诵的“仄长”处理情况常见,且多用在不押韵的句末,这与句末多为语气停顿位置,让听众有空间思考词句有关。如前文所言,分春馆吟诵吸收了粤曲的拖腔,讲求露字,故押尾的仄声字也作拖腔处理,正是期望收到露字效果的反映。分春馆甚至对入声字也作拖腔处理,这主要见于押韵字。如蔡国颂吟辛弃疾《贺新郎》时对押韵字中入声的“鴂”、“血”,阳入声“别”、“绝”、“月”等俱拖腔甚长。而在上下阕转接间的“送归妾”一句的“妾”字拖腔尤长。入声本甚短促,平时说话时难以将之拖长,分春馆词人在吟诵时将之作拖腔处理,效果也不错,并不见得入声走样,其字音最终也拖回在入声字的原有发音上,使入声所表现之悲凉抑郁效果表露得一泻无遗,笔者认为可称之曰“促音长吟”。

由上述分析可知,传统上“平长仄短”的吟诵原则,在分春馆词人吟诵时基本上是遵遁的,以突显字音对比之美。但他们对平长、仄短却亦多有灵活处理的情况。如平声短吟,与同句的长吟平声对比;又如仄声长吟,以收露字效果;甚至有入声韵拖腔,与入声天然音调相别,形成促音长吟之效果。这与前文提及吕君忾提出的第一条吟诵理论“依照传统,平声拉长时间,仄声缩短,韵脚拖腔”有所不同,但却同样收到良好的吟诵效果。约言之,“平长仄短”原则有时也可作“平短仄长”,而且效果亦佳,足见分春馆词人对平长仄短原则的灵活处理。

(五)匹配词情的肢体动作

分春馆词人吟诵时的肢体动作可分为三类:其一是动作较少者,纯以吟诵之声表现词情。如蔡国颂、吕君忾、黄少强等多是站立而吟,偶或转移一下站立的姿势,尽量凭吟诵之高低抑扬表达词意。其二是动作较多者,这类又分为两小类:一小类是吟诵时有动作及辅以道具者,多呈现学者形象为主。如陈永正作捧书、倚栏、指画状;郭应新、蔡庭辉、崔浩江、黎荣坤手持折扇,并有指点动作;朱令名、李国明、郑敏华持书作观看状等。另一小类则吟诵时有动作,但没有道具者,多呈现诗人形象为主。此类的动多,多为闲坐、踱步、倚栏等,极力投入词境之中。如张桂光、曾秀琼、张思等即是其例。其三是吟诵时辅以粤剧做手者。此类可以柯文亮为代表,他在吟李煜《破阵子》时,作出连续成套的做手,如作手势、转身、仰望、远望等,以期将词人形象突显出来。

四、分春馆吟诵的影响

分春馆在词坛的影响甚大,其门人善于吟诵,对社会的影响俱十分广远。据吕君忾在《格律诗词之粤语吟诵》中云:

1960年以后,朱庸斋先生赋闲在家,设帐授徒,吸引了一班青年随侍左右。早期弟子有蔡国颂、杨平森、沈厚韶、崔浩江、吕君忾、郭应新、王钧明、陈永正、古健青等。60年代末至70年代,复有梁雪芸、李国明、梁锡源、蔡庭辉、苏些雩等继学。庸斋先生在讲授词课时,必先后对内容吟诵一遍,如此耳濡目染,累月积年,弟子每有会心。部分弟子移民后更把吟诵法推广至异域。[30]

由朱庸斋在传授门人词学之时,必同时传授吟诵技法,使分春馆吟诵在广东一带传播,甚至由移民的弟子传至异域。吕氏一文亦述及分春馆门人在20世纪80年代至千禧年代所参与之吟诵推广活动,是分春馆吟诵对文坛及社会的重要影响:

1983年,广州诗社成立后,不久即组织了一次莲花山雅集,把诗词吟诵推向一个高潮;广东诗人陈永正时已在中山大学任教,经常向学子传授诗词吟诵技巧。

1988年中秋,由东山诗社牵头,推出诗词吟诵的第二个高潮,邀请广东电视台拍摄播出实况,参加吟诵活动的有陈永正、蔡国颂、崔浩江、郭应新、梁鉴江等人。

1998年,美国某华语电视塔经中央文史研究馆副馆长吴空引介,由广东省文史研究馆组织广州部分诗人进行吟诵录像,参与者大部分为庸斋先生门下弟子。

2003年,广东省文史研究馆从保护传统文化遗产立场出发,委托广东电视台拍摄吟唱实况,并公开播出,参与者皆为庸斋先生门下弟子。

2005年,广州市文联委托广州诗社组织吟诵保存,推介录像,刻录光盘散发至各有关诗社及部分高等院校。参与者除前述人员,有庸斋先生弟子李国明、张桂光、陈波、蔡庭辉及庸斋先生长子朱令名。另有随吕君忾演习诗词之再传弟子黎荣坤、张思、杨莹坚、曾秀琼、钟敏强、郑敏华、何雨珊、陈晓红等人。

2006年,吕君忾于广州大学人文学院组织之大型讲座讲授诗词吟诵。

2007年,吕君忾向中山大学岭南诗词研习社讲授诗词吟诵技巧,掌握其法者二三十人。

从2001年至2009年,所有跟随吕君忾研习诗词者皆掌握吟唱之法,熟练者十余人。[31]

陈永正、吕君忾为首的分春馆门人吟诵的影响,从其发挥影响的平台看,包括高等院校、各大诗社、政府文化机构、电视台等;从其发挥影响的方法看,包括课堂中讲授、电视台录像及播放、刻录光盘派发、举行讲座、个人开班传授等。分春馆弟子传播的层面既广,传播方法又极有效,故形成广远影响,可以说在广东省内之粤语吟诵之推广,分春馆影响至大。

分春馆吟诵之影响能持续,离不开其门人的努力。其门人至今最少已传至第三代,可谓代有传人。兹据上引吕君忾文章所载,列示其传人名录如下:

20世纪60年代:朱庸斋弟子蔡国颂、杨平森、沈厚韶、崔浩江、吕君忾、郭应新、王钧明、陈永正、古健青等。

60年代末至70年代:朱庸斋弟子梁雪芸、李国明、梁锡源、蔡庭辉、苏些雩等。

2005年:朱庸斋弟子张桂光、陈波、蔡庭辉及朱庸斋长子朱令名,以及吕君忾弟子黎荣坤、张思、杨莹坚、曾秀琼、钟敏强、郑敏华、何雨珊、陈晓红等。[32]

2007年:吕君忾弟子23人。

2001—2009年:吕君忾弟子10多人。

由朱庸斋所传的第一二代传人,至吕君忾的弟子,可称为第三代传人。笔者资料有限,这里当未是分春馆传人之全貌,如除吕君忾外的再传弟子的数据尚不清楚。惟单以此简单名录,已可见出分春馆人才之盛以及传扬吟诵之勤。上列中,在70年代之后,便至千禧年代,中间没有提及八九十年代,这并不意味分春馆在中间有断层。从2005年以后的名录可知,八九十年代乃至二千年代,仍是朱庸斋的第一、二代弟子在努力推扬分春馆吟诵。这种以一个词派团体、同心持续地推广吟诵的努力,在当世实属罕见,也见出分春馆吟诵在当今文坛及社会的持续影响力。

五、结语

根据本文上述对分春馆吟诵特色的析论,有以下结论:

其一:自分春馆吟诵的师承而言,分春馆主人朱庸斋乃得自晚清名儒朱次琦传至其祖父朱缉兴、再由其祖父及同门康有为传予父亲朱恩溥,以及晚清经学大家陈澧传至其徒黄元直、再传予庸斋师陈洵的双流传授,乃成分春馆吟诵流派。

其二:分春馆吟诵的理论主要由朱庸斋两位弟子陈永正及吕君忾所建立。陈氏主张情通古人的吟诵理论,认为情通古人须做到以身体会作品内容,以心感受作品情意;并须头口皆动、耳目并用作吟诵准备;又须掌握吟诵法门,达至声入心通;最后以母语方音将情通古人后的感受真切吟诵出来。吕氏则确立了以平声定调之实用吟诵方法论,细分为四个具体方法,即继承平长仄短的传统,韵脚拖腔;明辨九声,以声定音而不是由音定声;并以阴平、阳平两音为全首作品定调,对于平韵作品用较低的C调作定调,仄韵作品用较高的G调作定调;对词的领字、读、句、韵各有吟诵之法,讲究甚细致。就吕氏之理论而言,由于其本人精于乐理,故易于执行及传授,惟分春馆传人多由朱庸斋口授,并非先通乐理而后吟诵,故此派对吟诵之乐理认知,仍离不开传统吟诵口耳相传的特点。惟分春馆吟诵理论之特点,是兼顾了学理理论及实用理论两个层面。

其三:自分春馆之具体吟诵特点而论,笔者归纳为五项:(1)词人吟诵时所用之腔可称之为“依字行腔的南派吟腔”,其所“依”的字音,是平水韵系统内较多保留中古音的“粤语读书音”,反映其对传统平水韵系统的忠实继承;同时,吟诵时吸收粤曲的拖腔,以其声调能委婉动人,故成为此派吟诵一大特色;而此派习吟诵又有去除填词“涩哑之病”的目的。(2)“二水分流之吟诵吟唱”是该派另一特点。吟法分成吟诵和吟唱两类,各以陈永正和吕君忾为代表,前者以诵居多,后者倾向于唱。前者宜于个人阅读、吟哦;后者宜于表演、教学,较吸引听众。其派总体倾向是以吟唱为主,这和分春馆以词名派的词派特色分不开;而其派亦兼擅以诵为主的方式,以利于修改词作。(3)其派有去、入声吟作阳上调之变调倾向,尤其是中入声及阳入声,在吟诵时俱吟作阳上调。遂成此派独有特点。陈永正认为这是“吟诵时的语流影响为主,拖腔时变调”。(4)其派对于传统吟诵中“平长仄短”的原则基本上遵循,惟灵活变化之情况亦多,会有“平短仄长”的情况,以收特殊声效:如将平声短吟,与同句的长吟平声对比;仄声长吟,以收露字效果;甚至将入声韵拖腔,与入声天然音调相别,形成促音长吟效果。(5)此派吟诵时往往有匹配词情的肢体动作,且分为三类:一是动较少者,纯以吟诵之声表现词情。二是动作较多者,并细分为两小类:一小类是吟诵时有动作及辅以道具,呈现学者形象。另一小类吟诵时有动作,但没有道具,呈现诗人形象。三是吟诵时辅以粤剧做手。足见其派配合吟诵的动作较多元化。

其四:从分春馆吟诵的影响观之:朱庸斋于20世纪60年始至70年代设帐教授词学,兼传吟诵,遍及广东甚至海外。而自80年代至千禧年代则由其门人推广吟诵,并以高等院校、各大诗社、政府文化机构、电视台等作为传播吟诵的平台,且以课堂中讲授、电视录像及播放、刻制光盘派发、举行讲座、个人开班传授等为传播吟诵的方式。其层面既广、其方式又有效,遂使其派吟诵大放光彩,并培育出一代又一代的传人。其第一至第三代的传人单是知名者已达数十人,而其第一代传人至今仍努力传播分春馆之吟诵,可见其派人才之盛及推扬吟诵之勤。这种以一脉传承师教、同心持续地努力推广吟诵的文学团体,在当世实属罕见,而其派学吟诵者持续不减,也见出其对当今文坛及社会的巨大影响力。

约言之,分春馆词派,是广东吟诵的重要继承和推广者,而此派吟诵流传多年,有自己的理论及特点,影响广远;学界多只以词派观之;实际上,此派可称得是广东最重要之粤语吟诵派别。笔者将此派特色析出,以填补粤语吟诵研究中有关分春馆词派吟诵之研究空白,并期望引发学界讨论。

注释:

[1][2]李明:《中国传统吟诵音乐及其唱法》。载首都师范大学、北京语言大学和中国音乐学院编:《吟诵经典、爱我中华——中华吟诵周论文集》,第126-127、129页,2009。

[3][8][9][10][11][12][15][17][27] 据陈永正教授2017年5月9日电邮回复原文。

[4]〔清〕朱次琦,字稚圭,一字子襄,广东南海九江人,人称“九江先生”。清道光二十七年(1847)中进士。任山西襄陵县令,政绩昭著,后引疾辞官归乡,讲学二十多年。著有《国朝名臣言行录》、《五史实征录》、《国朝逸民传》、《性学源流》、《蒙古闻见》等书,但在临终前两月,将其手稿全部焚毁。其门人简朝亮整理成《朱九江先生集》,大部分重要著作俱不存。

[5]〔清〕陈澧,字兰甫,号东塾,广东番禺人,十七岁补博士弟子,清道光十二年(1832)举人,曾任河源县训导,道光十四年受聘阮元所创之学海堂,后任学海堂学长。前后六应会试未第。同治初年应巡抚郭嵩焘之聘,总核广东舆地图事。晚年任菊坡精舍山长,世称东塾先生。其学诗于张维屏,学经于侯康,天文、地理、乐律、算术、篆隶无不钻研。著有《东塾读书记》、《东塾杂俎》、《切韵考》、《说文声表》、《老子注》、《公孙龙子注》、《汉儒通义》、《汉书地理志水道图说》、《水经注西南诸水考》、《声律通考》等。

[6]〔清〕黄元直,清末举人,官江西瑞昌知县。

[7]〔清〕陈洵,字述叔,别号海绡,广东新会人,清光绪间曾补南海县学生员。在广州西关设馆授徒,晚年任教于广州中山大学。其词得朱祖谋(号彊村)推许,又与黄节并称“陈词黄诗”。者有《海绡词》《海绡说词》。

[13]吕君忾:《格律诗词之粤语吟诵》,载《吟诵经典、爱我中华——中华吟诵周论文集》,第96-97页。

[14]吕君忾:《古韵流风》前言,戴氏编撰:《古韵流风》吟诵光盘(广州市文学艺术界联合会监制,广州诗社、《诗词》报主办,分春馆一、二代门人演出,2005年)。

[16]吕君忾:《诗词吟唱与南派唱腔》,载《岭南文史》,2002年第1期,第44页。

[18]同一人或会同时出现于二表中,皆以其采取倾向于诵或唱的方式作决定。而同一人或会出现两次或以上,这是按光盘出场次序作划分,同一人若吟诵多于两次,其名字便会重复出现。

[19]见吕君忾编撰:《古韵流风》吟诵光盘。下文所引分春馆词人吟诵例子俱出于此光盘,不再一一注出。

[20]〔宋〕晏几道《临江仙》原词:“梦后楼台高锁,酒醒帘幕低垂。去年春恨却来时。落花人独立,微雨燕双飞。 记得小苹初见,两重心字罗衣。琵琶弦上说相思,当时明月在,曾照彩云归。”见唐圭璋编:《全宋词》,北京:中华书局,第一册,第222页,1965。

[21]〔唐〕李商隐《春雨》原诗:“怅卧新春白袷衣,白门寥落意多违。红楼隔雨相望冷,珠箔飘灯独自归。远路应悲春晼晚,残宵犹得梦依稀。玉珰缄札何由达,万里云罗一雁飞。”戴氏撰,刘学锴、余恕诚著《李商隐诗歌集解》,北京:中华书局,第1769-1770页,1998。

[22]〔宋〕柳永《玉蝴蝶》其一原词:“望处雨收云断,凭阑悄悄,目送秋光。晚景萧疏,堪动宋玉悲凉。水风轻、苹花渐老,月露冷、梧叶飘黄。遣情伤。故人何在,烟水茫茫。 难忘。文期酒会,几孤风月,屡变星霜。海阔山遥,未知何处是潇湘。念双燕、难凭远信,指暮天、空识归航。黯相望。断鸿声里,立尽斜阳。”见唐圭璋编:《全宋词》,第一册,第40页。

[23]〔清〕蒋春霖《渡江云》并序,原序:“燕台游迹,阻隔十年。感事怀人,书寄王午桥、李闰生诸友。”原词:“春风燕市酒,旗亭赌醉,花压帽檐香。暗尘随马去,笑掷丝鞭,擫笛傍宫墙。流莺别后,问可曾、添种垂杨。但听得、哀蝉曲破,树树总斜阳。 堪伤。秋生淮海,霜冷关河,纵青衫无恙。只换了、二分明月,一角沧桑。雁书夜寄相思泪,莫更谈、天宝凄凉。残梦醒、长安落叶啼螀。”冯其庸:《蒋鹿潭年谱考略、水云楼诗词辑校》,济南:齐鲁书社,第193-194页,1986。

[24]〔宋〕李清照《凤凰台上忆吹箫》:“香冷金猊,被翻红浪,起来人未梳头。任宝奁闲掩,日上帘钩。生怕闲愁暗恨,多少事、欲说还休。今年瘦,非干病酒,不是悲秋。 明朝,这回去也,千万遍阳关,也即难留。念武陵春晚,云锁重楼。记取楼前绿水,应念我、终日凝眸。凝眸处,从今更数,几段新愁。”见唐圭璋编:《全宋词》,第二册,第928页。

[25]〔宋〕张先《一丛花令》原词:“伤高怀远几时穷。无物似情浓。离愁正引千丝乱,更东陌,飞絮濛濛。嘶骑渐遥,征尘不断,何处认郎踪。 双鸳池沼水溶溶。南北小桡通。梯横画阁黄昏后,又还是、斜月帘栊。沉恨细思,不如桃杏,犹解嫁东风。”见唐圭璋编:《全宋词》,第一册,第61页。

[26]〔宋〕辛弃疾《贺新郎》其三《别茂嘉十二弟 鹈鴂、杜鹃实两种,见离骚补注。》:“绿树听鹈。更那堪、鹧鸪声住,杜鹃声切。啼到春归无寻处,苦恨芳菲都歇。算未抵、人间离别。马上琵琶关塞黑,更长门、翠辇辞金阙。看燕燕,送归妾。 将军百战身名裂。向河梁、回头万里,故人长绝。易水萧萧西风冷,满座衣冠似雪。正壮士、悲歌未彻。啼鸟还知如许恨,料不啼清泪长啼血。谁共我,醉明月。”见唐圭璋编:《全宋词》,第三册,第1914-1915页。

[28]徐健顺:《吟诵的规则初探》,载《吟诵经典、爱我中华——中华吟诵周论文集》,第41页。

[28][30] [31] 吕君忾:《格律诗词之粤语吟诵》,第96、94页。

[32]分春馆吟诵光盘中尚有柯文亮、黄少强二位,吕氏未提及,兹录于此。