体大思精 金针度人

——读陈永正先生《诗注要义》

2018-05-11戴伟华

戴伟华

一、体大思精

大著涉及的面很广,并非是只供操作的技术性讲座,而是有深入的理论思考,显示出注释学的新高度。毫不夸张地说,陈著有理论系统又有操作方法,守传统而重新知,是一部高水平的注释学著作,这不是用“后出转精”所能概括其意义的。

作者虽是旧派文人,但有充分吸收和利用人类共同文化财富的时代意识。他认为,中西互证互释的理论与实践,“兴发感动”的中西诠释,互文性阐释学的记事性文本和象喻性文本等。“这些新的理论,在理解文献客观意义方面,对所谓‘了解的技巧’,提供了一些启发性的见解,也值得研究者关注。”

体例安排重实用,示人以注释门径。如要义篇,分为十章,即知难第一,道心第二,释意第三,训诂第四,诗法第五,用事第六,引用第七,考证第八,补正第九,纠谬第十。而每一章都是用力精思而成,不苟且敷衍。其论注诗之直觉和想象,说明“悟”在注释中的重要性。举“处处煮茶藤一枝”例,有关黄庭坚《题落星寺》其四“蜂房各自开户牗,处处煮茶藤一枝”,潘伯鹰《黄庭坚诗选》注云:“各处房屋好像蜂巢,各开了窗子。而到处都用一枝枯藤烧火煮茶。”《宋诗选注》以及相关选注本都从潘说。胡守仁认为,藤一枝,应作一枝藤杖解。陈先生进一步指出,这里的“藤”应为僧人所喜用的藤杖:“唐李商隐《北青萝》诗:‘独敲初夜盘,闲倚一枝藤’,亦写僧人闲倚着一枝藤杖。故山谷此诗‘处处煮茶藤一枝’,当写从外边远望僧房的情景:在寺中的僧房各自敞开窗户,露出一根根藤杖,可知僧人正在拄杖煮茶云云。近年我再细读黄诗,《题落星寺》诗其一有‘更借瘦藤寻上方’之句,‘瘦藤’,即‘藤一枝’,结合组诗四首整体意思,方悟到持藤杖者当为诗人自己。且僧人居丈室之中,有老有少,亦不必人人持杖。诗意谓自己拄杖所至之处,都受到僧人煮茶接待。垂六十年,一语方始得确解,可见注诗之不易矣。”悟,在注诗中的意义甚大,有顿悟,也有渐悟,当以醉心于诗歌为前提。

二、平实客观

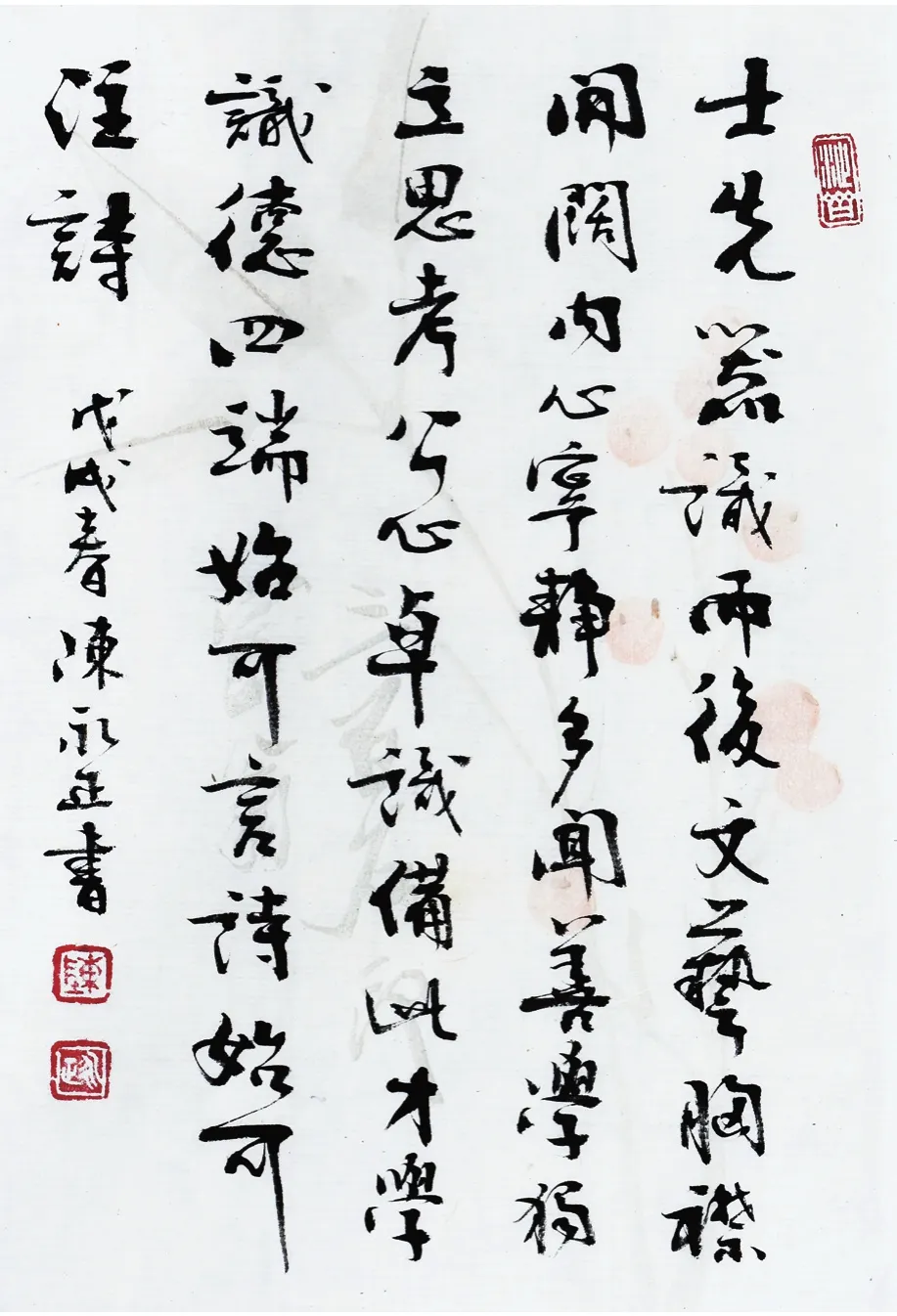

陈永正书法

平实以自信为基础,与故弄玄虚者异。道理总是朴素的,借助于玄之又玄的表述,恐怕是尚未想清楚的空泛词汇的意义呈现,苍白无力是必然的。陈先生的阐释是平实而有力,客观而持平的。他推崇有着鲜明民族特色的中国诗学话语,认为诸如“气象”“性灵”“神韵”“体势”“境界”“兴会”是传统诗学的本色,但要用平实的语言讲清楚并不容易。而注释者不通诗学,不了解这些话语的内涵及其外延,则无法扑入深处,切中肯綮。先生能于难言处以平实出之。如先生认为,词气是句法的重要根基。古人读书多,精熟诗文作法,其审词气,往往凭感受,凭经验,词气之通塞顺逆,一读而知;今人无此直觉,则须通过分析研究句子中用词造句的规律,分析语法、句子结构,了解其“心理主语”和“心理谓语”,以领会其词气。如柳永《受恩深》词:“待宴赏重阳,恁时尽把芳心吐。陶令轻回顾。免憔悴东篱,冷烟寒雨。”多家注释皆以为“憔悴”的主语是陶令,其实应是菊花,词意谓希望诗人能好好欣赏它,免得它笼烟打雨,寂寞地萎谢在东篱之下。认识至此,才算审词气,词脉顺畅,不被误读。

书中复有简史篇,梳理诗歌注释史,呈现其脉络,总结出规律,以精准的知识明示后学。应注意到,史有史识,其中不乏匠心与创见。

更为感人的是,陈著时时以平实语示人以法,教人以渔。如论道心章第二“师法前人”,为初学者指示入门的途径:初学注释者,最好先有老师指导,指示门径,然后遍读历代有关注释方面的名著,吸取前人经验,总结出一套方法。切勿自恃聪明,不屑学古;冥行擿埴,必无所成。《毛诗传笺》向被学者认为是治经者首选之书,也是有志于诗歌注释的学者必读的入门书。此番言语,刊落浮华,掷地有声,平实中将多年研究心得经验无私呈现,既体现先生治学之精深,也可窥先生为人之挚诚。

三、功力深厚

“功力深厚”常见于报端,亦屡见于评审鉴定,此词已被滥用。事实上,有多少人能当此评。誉陈先生功力深厚,实至名归。 陈先生开篇即云:注释诗歌之难,其缘由主要有三:一为注家难得,二为典实难考,三为本意难寻。明人陈琏《唐诗三体序》云:“选诗固难,注诗尤难,非学识大过于人焉能及此哉!”清人杭世骏《李义山诗注序》中亦云:“诠释之学,较古昔作者尤难。语必溯源,一也;事必数典,二也;学必贯三才而穷《七略》,三也。”指出注诗要溯源数典,须有大学识者。真正的注家,要有开阔的胸襟,具备理解诗歌的能力,多闻善学,独立思考,公心卓识。备此才、学、识、德四端,始可言诗,始可注诗。其中“德”亦须善养而致厚。故才、学、识、德四美具,方可言其“功力深厚”。因此陈先生大声疾呼:在当代,社会对传统文化的漠视,知识传承体系的断裂,致使人们,包括“读书人”在内,已经不大读“书”了,学者不学,更成为高校文科的症结,研究者每倚仗计算机,搜索网络资料,粘贴成文,并以此为能事。作为一位注释家,一位社会的文化传承者,须博闻多识,贯通古今,有深厚扎实的学问功底,对中国传统文化有总体的认识。

四、经验丰富

“每自属文,尤见其情。”言创作撰文者能知道为文的甘苦。注释亦复如此,能作诗者,其注释入微,体会深入,当不愧对古人。

陈先生是当代诗人,论诗者、习诗者多欲侍其侧,登其堂,入其室。先生曾光临郊舍,即兴吟诗,有“浅醉月随杯”句,传于士林,以为美谈。诗人解诗,当有佳境。研读大著,陈先生对诗歌的独特领悟,无处不在。即如论一般读书方法,亦引人入胜。如论圈点:“圈点是汉字文化独有的一种批评方式,直接刺激视觉,直抒己感。西方所使用的着重号或黑体、斜体字,其效果不能与之相比。圈点也是古代文人的一种读书方法,真正的‘为己’之学,边阅读、边断句、边圈点,往往只是刹那间的直觉,纯凭爱恶,最少伪装。”故在图书馆翻开线装书,每当读到有套版刊印的三色五色圈点本时,其上朱墨灿然,令人赏心悦目,把玩之际,可略窥当日读书人高雅之心迹。其归纳的诗歌圈点的作用有四:圈点与评论结合,相得益彰;通过圈点批抹,褒贬优劣,观点鲜明;列出佳句,点明诗眼,可供揣摩取法;揭示诗家匠心所在,启发人意,有益初学。谈圈点的工作过程和作用,都有自己的经验所在。

五、正辨允孚

古籍整理,诗歌注释,其质量没有最好,只有更好。程千帆先生曾对见载于《全唐诗》的唐温如诗进行品鉴,而陈先生则著文指出,所谓《全唐诗》中唐温如实非唐人,而是宋元之际的诗人,千帆先生甚为高兴,并纠正己误。陈先生也谈到他和胡守仁、刘世南先生的学术交往,缘于古籍整理的指瑕辨正。陈先生长期从事古籍整理工作,出版过笺校、笺注、选注、今译本二十多种,每撰一书,完稿后总是一再修改,有订正十多次者,自知还是不可避免会有错谬。其《李商隐诗选》《黄庭坚诗选》《黄仲则诗选》《王国维诗词全编笺校》等书出版后,胡守仁、刘世南先生在学术刊物上发表文章,指出其中多处舛误,陈先生立即致函申谢,接受批评意见,再版时即据以一一更正。因求真求正,彼此间成了忘年之交。正常的学术批评应该提倡,这样与真理才会靠近。

有了这样的人际关系和学术氛围,才能在快乐中正误,也才能做到结论允孚。诗注之误,误有多种,常在理解、释典、释词诸端。如《韩偓诗集笺注》,《过茂陵》诗云:“不悲霜露但伤春,孝理何因感兆民。景帝龙髯消息断,异香空见李夫人。”齐注:“世称西汉以孝治天下,故云。”“景帝,疑为黄帝之误。”按,误解“霜露”一词,全诗理解俱误。霜露,语本《礼·祭义》:“霜露既降,君子履之,必有凄怆之心,非其寒之谓也。”郑注:“皆为感时念亲也。”全诗意谓,汉武帝不因霜露感念君亲,反而伤于男女之情,那又怎能以孝道来教化天下万民呢。景帝乘龙上天之后,了无消息,武帝却不闻不问,反而令神巫在异香缭绕中召来李夫人的精魂。对诗歌理解有误,也会涉及到释典释词之误。指瑕篇体现作者的诗心、诗悟,其学术价值可在细读中体会。

近日与诸生讨论诗歌注释时,曾言:“有一等的人格,有一等的境界,才有一等的学问。陈先生平生治学经验尽在《诗注要义》中,当奉为经典,沐手捧读。他日由此登岸,谓我言不虚。”诸生悠然心会。先生大著问世,必将惠泽学林。