基于含水量和单双酯型生物碱含量探究栽培和野生附子去皮的差异*

2018-05-10孙美玲彭诗涛张先灵胡慧华

刘 鹏,孙美玲,张 荳,彭诗涛,张先灵,李 飞,胡慧华

(北京中医药大学中药学院 北京 102488)

附子为毛莨科植物乌头Aconitum carmichaelii Debx子根的加工品,其味辛、甘,有毒,归心、肾、脾经,具有回阳救逆、补火助阳、散寒止痛之功效[1]。关于附子去皮的炮制方法,汉代《金匮玉函经》[2]有言“去黑皮,刀刲取里白者”;东晋《肘后备急方》记载:“《经验后方》治白虎风,……,附子(炮裂,去皮脐)各一两……”[3];雷斅[4]提到:“附子若阴制者,生去皮尖底,薄切……”;宋代《证类本草》[5]有言“用刀刮上孕子并去底尖”。另外,明代李时珍在《本草纲目》中也有相应记载,“附子生用者,须如阴制之法,去皮脐入药”[6];《普济方》中也有关于“去皮”的记载[7]。

张仲景最早广泛使用附子,在其《伤寒论》[8]中使用附子有20首,《金匮要略》[9]中有13首。张仲景记载的附子的炮制方法有“炮,去皮,破八片”、“生用,去皮,破八片”,并强调附子无论炮制与否都要去皮。宋代由国家校正医书局的高保衡、孙奇、林亿编写的《伤寒论》序中谈及:“张仲景,南阳人,名机,仲景乃其字也。举孝廉,官至长沙太守。始受术于同郡张伯祖,时人言,识用精微过其师”。据考证,张仲景生活的年代大约为公元150-219年,具体出生地点在今河南省南阳市邓州市穰东镇张寨村,其使用的附子可能为南阳附近的野生附子。现在,我们使用的附子大多来自栽培品种,其中江油附子是道地产区,因此本实验采集江油附子作为栽培品与南阳野生附子对照。2015版《中国药典》有黑顺片、白附片、淡附片、炮附片等炮制品。其中,只有白附片这一种炮制品去皮。有关研究表明,附子炮制后其毒性降低可能与其双酯型生物碱转换为单酯型生物碱有关,但由于双酯型生物碱既是其毒性成分,又是其有效成分。因此,2015版《中国药典》以单、双酯型生物碱含量为标准共同控制附子的毒性。通过实地采集和比较发现,江油地区一枚中等大小的鲜附子重量约为30 g,南阳地区的一枚新鲜附子重量约为7 g,两者的重量存在较大的差异,因此本实验通过采集张仲景出生地南阳的附子和现在使用的江油附子,比较附子去皮前后单双酯型生物碱含量和含水量的变化,进一步为临床炮制附子是否去皮提供科学依据。

1 仪器与试药

1.1 仪器

Agilent 1100高效液相色谱仪(DAD检测器、自动进样器、在线脱气、四元泵);SB25-12DTDN型超声波清洗器(宁波新芝生物科技股份有限公司);SHB-3型循环多用真空泵(郑州长城科工贸有限公司);RE-52型旋转蒸发仪(上海振捷实验设备有限公司)。

1.2 试剂

新乌头碱、乌头碱、次乌头碱、苯甲酰新乌头原碱、苯甲酰次乌头原碱和苯甲酰乌头原碱对照品(中国食品药品检定研究院,批号分别为110799-201106、110720-201111、110798-201106、111795-201102、111796-201002、111794-201303);乙腈、四氢呋喃(德国Merck公司,色谱纯),其余试剂均为分析纯;纯净水(杭州娃哈哈集团有限公司)。

1.3 药物

江油附子药材,2016年6月购于四川江油;南阳附子,2016年10月采挖于河南南阳。经中国食品药品检定研究院中药所张继主任药师鉴定为毛茛科植物乌头Aconitum carmichaelii Debx.的子根。

2 方法与结果

2.1 色谱条件[1]

采用药典法,以乙腈-四氢呋喃(25∶15)为流动相A,以0.1mol·L-1醋酸铵(每1 L含冰醋酸0.5 mL)为流动相B,按下表进行梯度洗脱,流速1.0 mL·min-1;检测波长235 nm。流动相梯度洗脱条件见表1。

表1 流动相梯度洗脱条件

2.2 对照品溶液的制备

精密称取新乌头碱对照品0.0 5mg、乌头碱对照品0.05 mg、次乌头碱对照品0.05 mg、苯甲酰新乌头原碱0.10 mg、苯甲酰次乌头原碱0.10 mg、苯甲酰乌头原碱0.10 mg混合,置于10 mL量瓶中,加入异丙醇-二氯甲烷(1∶1)混合溶液定容,摇匀,即得。

2.3 供试品溶液的制备

取附子及其皮适量,粉碎,过三号筛,取约2 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入氨试液3 mL,再精密加入异丙醇-乙酸乙酯(1∶1)混合溶液50 mL,称定重量,超声处理(功率400 W,频率40 kHz,水温在25℃以下)30 min,放至室温,再称定重量,加异丙醇-乙酸乙酯(1∶1)混合溶液补足减失重量,滤过,精密量取续滤液25 mL,40℃以下回收溶剂至干,精密加入异丙醇-二氯甲烷(1∶1)3 mL溶解残渣,溶过0.45 μm微孔滤膜,取续滤液作为供试液[1]。

表2 附子中6种生物碱对照品溶液的标准曲线

2.4 样品检测

精密量取供试品溶液10 μL,注入液相色谱仪,记录保留时间和峰面积,根据2.7项下标准曲线(表2)计算各供试品溶液中新乌头碱、乌头碱、次乌头碱、苯甲酰新乌头原碱、苯甲酰乌头原碱及苯甲酰次乌头原碱的含量。检测2个产地附子皮、去皮附子及带皮附子中6种生物碱含量。

2.5 附子去皮前后含水量的检测

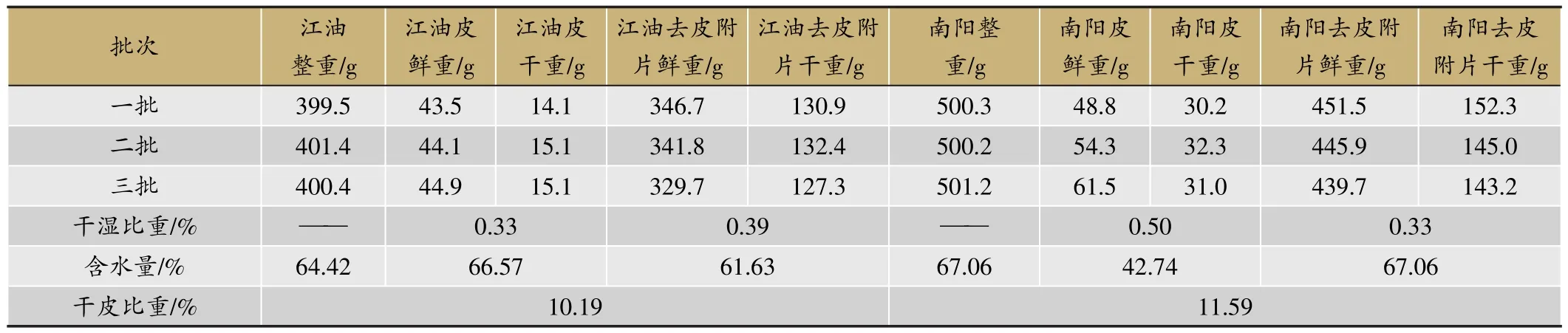

从江油泥附子中随机称取3批,每批约400 g,去皮,将去皮后的附子切片,将不同批次皮与附片分开干燥;干燥前后分别称重。

从南阳泥附子中随机称取3批,每批约500 g,去皮,将去皮后的附子切片,将不同批次皮与附片分开干燥;干燥前后分别称重。

2.6 统计处理

数据采用SAS 9.30独立样本t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2.7 标准曲线的绘制

分别吸取2.2项下的混合溶液2、1、0.5、0.2、0.1、0.05 mL定容到10 mL容量瓶中制成不同浓度的对照品溶液,用0.45 μm微孔滤膜滤过,装入液相小瓶中。精密量取各浓度溶液10μL注入高效液相中,结果如表2。

表3 江油、南阳附子去皮前后含水量差异(n=3)

表4 江油、南阳附子去皮前后单、双酯型生物碱含量/%

3 结果与分析

通过表3的对比发现,江油附子皮含水量显著高于南阳附子皮的含水量(t=6.74,P=0.018 9)。对比江油和南阳附子去皮之后附子含水量,南阳附子去皮后含水量显著高于江油去皮附子的含水量(t=-10.81,P=0.000 4)。对比江油和南阳附子干皮占整个干附子的重量比例,南阳附子干皮占整个附子的比重显著高于江油附子干皮占整个附子的比重(t=-13.04,P=0.000 2)。

通过对比江油附子去皮前后的含水量发现,去皮前含水量显著高于去皮之后(t=4.89,P=0.009 4),对比南阳附子去皮前后的含水量发现,去皮前含水量显著低于去皮之后(t=-4.13,P=0.014 5)。

分析对比结果,江油附子皮含水量高,因此去皮后使整个附子含水量降低,南阳附子皮含水量低,附子干皮占整个附子比重高,因此去皮后含水量更高。

通过表4对比南阳和江油的附子去皮前后单双酯型生物碱含量发现,南阳附子皮中单酯型生物碱含量显著高于江油附子(t=-58.03,P<0.000 1),双酯型生物碱含量也显著高于江油附子(t=-1 513.7,P<0.000 1)。南阳附子去皮后单酯型生物碱含量也高于江油附子(t=-9.94,P=0.000 6),双酯型生物碱含量显著也高于江油附子(t=-40.49,P=0.000 6)。南阳附子去皮前单酯型生物碱含量和江油附子无显著差异(t=-2.50,P=0.129 8),双酯型生物碱含量显著高于江油附子(t=-10.93,P=0.008 3)。

通过对比江油附子去皮前后单双酯型生物碱含量发现,江油附子去皮前单酯型生物碱含量和去皮后单酯型生物碱含量无显著差异(t=2.74,P=0.071 3),江油附子去皮前双酯型生物碱含量显著高于去皮后双酯型生物碱含量(t=11.75,P=0.001 3),南阳附子去皮前单酯型生物碱含量和去皮后单酯型生物碱含量无显著差异(t=-1.29,P=0.150 8),南阳附子去皮前双酯型生物碱含量显著低于去皮后双酯型生物碱含量(t=-3.71,P<0.0341)。

分析对比结果可知,江油附子皮中含有较低的双酯型生物碱,含水量高,生物碱易溶出,因此去皮能够显著降低双酯型生物碱含量。南阳附子皮中含有较高的双酯型生物碱,去皮能够显著增加双酯型含量,可能与皮占干附子重量比例大且含水量低,因此去皮前不易溶出,去皮后反而使双酯型生物碱易溶出有关。

4 总结与讨论

药典规定,单酯型生物碱含量是苯甲酰新乌头原碱、苯甲酰乌头原碱及苯甲酰次乌头原碱三者含量的总和;双酯型生物碱含量是新乌头碱、乌头碱、次乌头碱三者的总和。本研究通过对比江油附子和南阳附子去皮前后含水量和单双酯型生物碱含量,探讨南阳和江油附子去皮的差异。结果显示,江油附子皮含水量高,去皮后其双酯型生物碱显著降低,但是依旧高于药典要求的双酯型生物碱总量(0.02%),且附子皮占附子重量比例低,去皮耗费人工和时间,因此可以考虑不去皮,现在附子的炮制品种也大多未去皮;南阳附子皮含水量低,且占总附子重量比例大,南阳附子双酯型生物碱含量高且去皮后使双酯型生物碱容易溶出,有利于生物碱发挥作用,因此,南阳附子去皮可以有效降低毒性,这可能是张仲景去皮的原因。由于张仲景生附子也在方剂中使用,因此其去皮具有一定的合理性,但现在临床使用附子大多使用栽培品的炮制品,所以生附子是否去皮还需要进一步的研究。

1 国家药典委员会.中华人民共和国药典(一部).北京:中国医药科技出版社,2015:191-193.

2 中医研究院中药研究所.历代中药炮制资料辑要.北京:中医研究院中药研究所,1973:1.

3 葛洪.肘后备急方.北京:天津科学技术出版社,2005:74.

4钱超尘,董连荣.《本草纲目》详译.太原:山西科学技术出版社,1999:921.

5 唐慎微.重修政和经史证类备用本草.北京:人民卫生出版社,1982:244.

6 李时珍.本草纲目.南京:江苏人民出版社,2006:264.

7 朱棣.普济方.北京:人民卫生出版社,1982:123.

8 张机.伤寒论.上海:上海人民出版社,1976.

9 张仲景.金匮要略.北京:人民卫生出版社,1997.