认知行为干预对口咽癌患者之照顾者创伤后成长及生活质量的影响▲

2018-05-10覃月彩罗春清梁金梅梁贻琼

覃月彩 罗春清 梁金梅 梁贻琼

(广西玉林市红十字医院耳鼻喉-口腔科,玉林市 537000)

口咽癌由于位置深在、侵袭性强、早期即有淋巴结转移,多数患者就诊时就已属中晚期[1]。疾病本身、手术创伤和放化疗副反应等给患者造成严重创伤,加之高额的治疗费用、自理能力下降都易使患者产生负性情绪,严重影响患者的生活质量。“癌症患者的照顾经历”被视为是一种创伤性事件[2],因为主要照顾者作为患者疾病过程中的第一管理者,既要照顾患者的日常生活,又要照顾患者的负性情绪,承担医疗费用,学习照看技能,维持家庭生活等,沉重的照顾负担给照顾者带来巨大的心理压力,造成严重创伤,也严重影响照顾者的生活质量。创伤后成长 (posttraumatic growth,PTG)是指个体在经历创伤性事件(如地震、癌症)后,可在逆境中成长,即在与具有创伤性质的事件或情境进行抗争后所体验到的心理方面的正性变化[3]。这种正性变化会在对自我理解、与他人关系、人生哲学观等方面发生一些积极变化[4],能降低负性心理感受水平,提升对负性应激的认识水平和应对能力,有利于减轻照顾负担和提高照顾者的生活质量[5]。2014年起,为提高口咽癌患者照顾者创伤后成长及生活质量水平,我们对照顾者采取了认知行为干预疗法,取得良好效果。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2014年1月至2017年12月我院口咽癌患者主要照顾者120例作为研究对象。纳入标准:①承担口咽癌患者主要照顾工作的人,且为患者亲属;②年龄≥18岁;③既往无精神病史及认知功能障碍,能够理解问卷内容;④患者经病理诊断确诊为口咽癌,且照顾者了解病情;⑤知情,同意参与本研究。排除标准:①存在严重的听力、语言或听力损害;②中途退出或拒绝参与调查研究。120例患者中,男102例,女18例,年龄41~76岁,平均57.2岁;疾病构成:软腭癌26例,舌根部癌37例,扁桃体癌21例,口咽侧壁癌17例,口咽后壁癌19例;疾病分化程度:低分化鳞癌44例,中分化鳞癌39例,高分化鳞癌37例;按AJCC(2002)分期:Ⅰ期7例,Ⅱ期13例,Ⅲ期 23例,Ⅳ期77例;治疗方式:综合治疗(手术+放化疗)29例,放化疗76例,单纯放疗15例。120例患者照顾者中,男36例,女84例;年龄23~62岁,平均53.6岁;未婚16例,已婚104例(其中离异或丧偶4例);文化程度:高中以上35例,高中以下85例;月收入<3 000元78例,>3 000元42例;属于医疗保险8例,新农合105例,自费7例。采用随机数字表法将照顾者分为对照组和观察组各60例,两组照顾者性别、年龄、婚姻状况、文化程度、月收入、患者诊断、疾病分期、治疗方式、参保及付费方式比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 对照组采用常规护理,包括常规的心理安抚及鼓励、告知对患者日常生活照看方法、技巧及注意事项、疾病健康教育。观察组在常规护理的基础上实施认知行为干预疗法,具体方法如下:

1.2.1 组建指导小组 由护士长担任组长,4名N2层级以上责任心强、擅长沟通交流、具有心理护理、行为干预能力及技巧的护士担任组员。护士长对全员进行统一培训,培训内容包括:认知行为干预实施方法、方式、与照顾者沟通的技巧、心理护理相关知识,临床资料收集等,要求组员掌握并能熟练应用。

1.2.2 心理干预 选择在示教室与照顾者进行面对面单独沟通交谈,由指导人员告知研究目的,取得信任及理解,建立良好的合作关系。耐心倾听照顾者的主诉,鼓励其说出真实感受,对疾病的认识及需求,释放自己的情感,以了解照顾者的感受及心理状态,评估其心理健康情况,同时表达对照顾者的同情与理解,为照顾者进行科学的解释,安抚、鼓励照顾者勇敢面对现状。如照顾者在得知患者癌症确诊、面对患者自暴自弃不愿意配合治疗的负性情绪、治疗方式抉择、大额医疗费用而焦虑不安时,我们可以开导照顾者:我们能理解当听到自己最亲的人确诊为癌症时,那种感受就像是天塌下来一样。癌症,不治之症,这是大多数人听到诊断后脑海里立刻冒出来的想法。恐惧、悲观、孤独、无助感油然而生,不知道还能不能治疗?治疗的效果怎样?治疗需要多长时间,能活多久?费用多少?这些都是您现在最关心的问题。谁都不希望自己的亲人患上癌症,现在不幸患上了,愤怒、伤心、害怕不是办法。如果我们整天垂头丧气,会给患者一种无法医治,时日不多的感觉,严重影响患者的情绪,最终影响疗效。我们现在要做的就是勇敢面对疾病,鼓励患者,开导患者,陪同患者积极治疗,给患者支持,给患者希望。您放心,针对这类疾病的治疗护理,我们会有专门的知识讲解,希望在今后的治疗过程中,我们一起努力,一起帮助患者,好吗?这样我们既表达对其的同情、理解,给予鼓励及开导,还表明我们的态度,让照顾者从心底里感受到支持的力量,不再感觉孤独无助,从而帮助照顾者察觉、抵制挫败、消极及自我否定的部分,引导其以积极的态度对应疾病事件[6]。

1.2.3 认知干预

1.2.3.1 相关知识宣教 内容包括:发病原因、临床表现、目前的治疗手段及治疗效果,治疗过程中可能出现并发症或副反应及应对护理措施,告知治疗期间看护的注意事项。宣教形式:根据照顾者数量可实行一对一讲解或小讲课,发放宣教手册,让照顾者对疾病有全面的认识。

1.2.3.2 搭建交流平台 举办心得交流会,为照顾者提供互助交流的平台,鼓励照顾者相互诉说自身真实的感受、困惑、照看过程中遇到的难题及照看技巧等,使照顾者在交流诉说中不知不觉释放压力,增长知识,获得友谊和安慰,又利于护士了解照顾者的负性情绪、看护压力来源、看护技能及需求等,从而更有针对性进行心理疏导,缓解负性情绪,指导看护技能,纠正认识偏差,引导重建认知,提高看护技能,通过互动激励,使照顾者能够在压力事件或逆境中保持积极的情绪。

1.2.3.3 典型案例分享 让治疗效果较好的患者或照顾者行现身说法,或指导组护士将案例展示分享,通过分享,让照顾者从成功的案例中寻取动力,看到希望,从中激发积极感受[7],建立理性、积极、自我肯定的认知模式,使其正确面对、积极应对患者疾病带来的创伤,改善生活质量。

1.2.3.4 解答问题清单 让照顾者每天列出自己最想了解的知识、最需要解决的看护问题或心理想法等,由指导组成员为其进行一对一解答,每天解答问题1~2个,用时10~15 min,通过解答交流,能及时掌握照顾者对相关知识的知晓程度,动态了解照顾者心理状态,思想变化,及时发现错误观念,及时给予详细解答,正确引导,指导其挑战错误观念,正确面对,积极应对,帮助照顾者认知重建,从困境中解脱出来,避免压力源的累积。同时对其已掌握的知识及看护技能给予表扬肯定、激励,让照顾者感受并充分认识到自身的人生价值及意义,进一步纠正原有不合理信念及思维方式,使其能够积极面对生活中的不良事件,更好地适应生活。

1.2.4 行为干预

1.2.4.1 冥想结合深呼吸训练 指导照顾者取坐位,颈伸直,面向前方,两臂放于身体两侧,掌心向内,两腿自然放置,可闭上眼,以轻柔音乐为背景,排除外界干扰,用鼻缓慢深吸气至胸廓隆起,达到最大吸气量,停顿1~2 s后,以缩唇方式经口缓慢吐气,在吸气时双手掌心向上,双上肢随着吸气尽量向两侧伸展由下向上缓慢上举,在吸气量达到最大时双上肢伸直高举,双手掌心相对在头顶上端,在呼气时双手掌心向下同时慢慢由头顶经面部到颈部到胸部至腹部时刚好吐气结束,接着进入下一组呼吸循环。引导照顾者将注意力控制在呼吸上,放飞思想,可以想象自己置身于花海中,空气清新,花香扑鼻,吸气时注意空气的温度及进入鼻腔的感觉,感受花香气息随吸气经鼻腔慢慢进入,渗透五脏六腑,泌人心肺,让人心情愉悦,吐气时感受所有的烦恼、疲劳随吐气经口纷纷飞逝,达到全身心放松。指导照顾者每天早中晚各练习一次,每次练习10 min左右,可以根据自身的情况调整时间及次数。

1.2.4.2 四肢肌肉舒缩训练 指导照顾者安静平卧,双手紧握拳头,渐渐加力至手臂肌肉绷紧,双上肢颤抖,持续5 s后慢慢放松拳头,放松肌肉5 s,接下来深吸气用力收腹,双下肢伸直,脚趾用力向下弯曲,大腿小腿肌肉绷紧,持续5 s后再慢慢放松5 s钟为一个循环,每天早晚练习一次,每次练习10 min 30个循环。肌肉舒缩训练可加速血液循环,促进新陈代谢,缓解紧张情绪。训练时可以播放照顾者喜爱的音乐或戴耳机,排除干扰,指导其进行冥想,如握拳时可以感受自己抓住了希望,确定目标,随着肌肉的收缩浑身充满力量,松拳时所有的焦虑、痛苦、不安等统统放下,指导照顾者在训练过程中有意识地进行自我调节情绪,保持积极的自我体验态度,改善低落情绪,保持轻松愉快的心情,积极对抗患者疾病带来的创伤。

1.2.5 加强社会支持 鼓励照顾者有效利用社会支持系统,多与亲朋好友,同事、邻里沟通交流,以获得更多的来自亲戚、好友、邻里、同事的情感及经济上的支持。善于利用交流平台,与病友及照顾者间交流照看心得,倾诉创伤经历,相互安慰,相互帮助,相互支持,相互鼓励,共同分担疾病带来的痛苦,消除悲观情绪,采取积极心态应对,以促进其创伤后成长,提高生活质量。

1.3 观察指标 在患者病理确诊后,治疗前及实施认知行为干预4周时对主要照顾者进行问卷调查,比较干预前后两组主要照顾者创伤后成长、应对方式及生活质量。①创伤后成长量表(Posttrau-matic Growth Inventory,PTGI)[8]:包括人际关系、新可能性、欣赏生活、个人力量和精神改变5个维度,共21个条目。每个条目采用0~5分计分,总分为0~105分,得分越高代表PTG水平越高。②医学应对方式问卷(Medical Coping Modes Questionnaire,MCMQ)[9]:包括面对、回避和屈服3个维度,共20个条目。每个条目采用1~4分计分,分别计算各维度得分,若某一维度分值高,则代表个体倾向该种应对方式。③世界卫生组织生存质量测定量表(WHOQOL-00)[10],该量表具有较好的信度、效度、反应度,是用于测量个体与健康有关的生存质量的国际性量表,它包括个体的生理健康、心理状态、独立能力、社会关系、个人信仰和与周围环境的关系6个领域,各个领域得分均为正向得分,即得分越高,生存质量越好。

1.4 统计学方法 采用SPSS 16.0统计软件进行数据处理。计数资料以百分率(%)表示,组间比较采用χ2检验;计量资料用均数±标准差(x±s)表示,组间比较用t检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

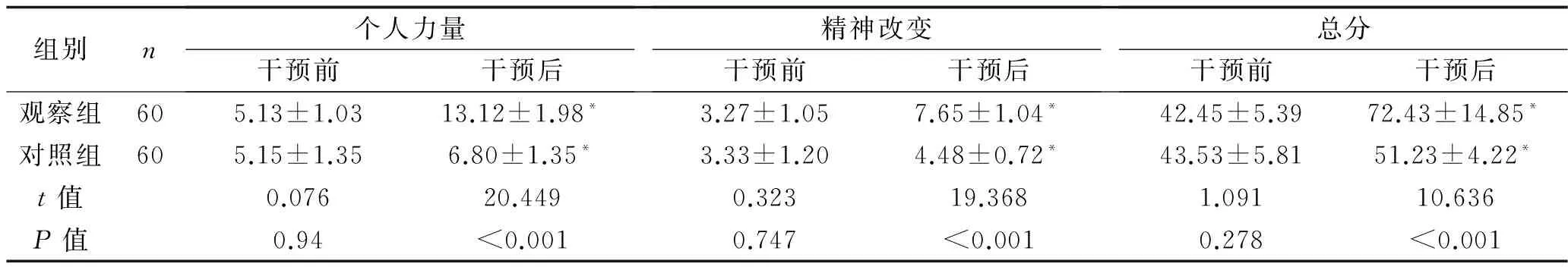

2.1 干预前后PTGI各维度得分比较 干预前,两组主要照顾者PTGI各维度及总得分比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。干预后,两组PTGI各维度及总得分均升高,且观察组各维度得分均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者主要照顾者创伤后成长得分对比 (x±s,分)

续表1

组别n个人力量干预前干预后精神改变干预前干预后总分干预前干预后观察组605.13±1.0313.12±1.98*3.27±1.057.65±1.04*42.45±5.3972.43±14.85*对照组605.15±1.356.80±1.35*3.33±1.204.48±0.72*43.53±5.8151.23±4.22*t值0.07620.4490.32319.3681.09110.636P值0.94<0.0010.747<0.0010.278<0.001

注:与干预前比较,*P<0.05。

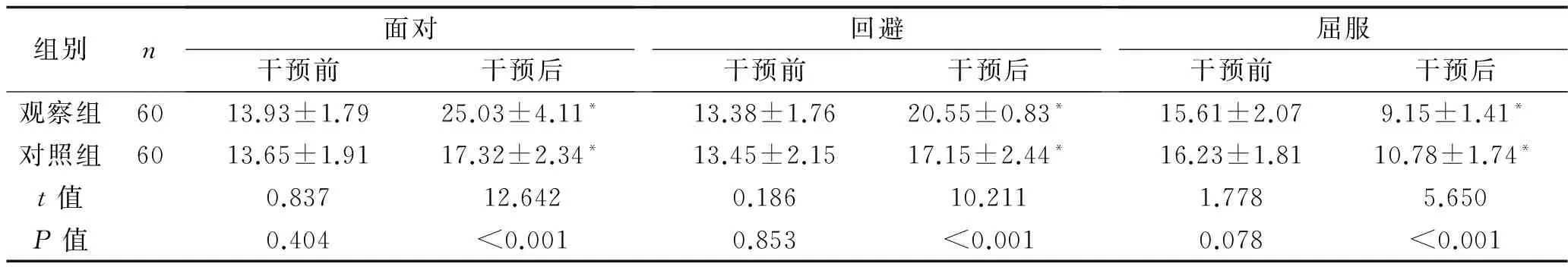

2.1 干预前后应对方式得分比较 干预前,两组主要照顾者医学应对方式得分比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。干预后,两组面对及回避项目得分均升高,屈服项目得分降低,且两组比较,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组主要照顾者医学应对方式得分对比 (x±s,分)

注:与干预前比较,*P<0.05。

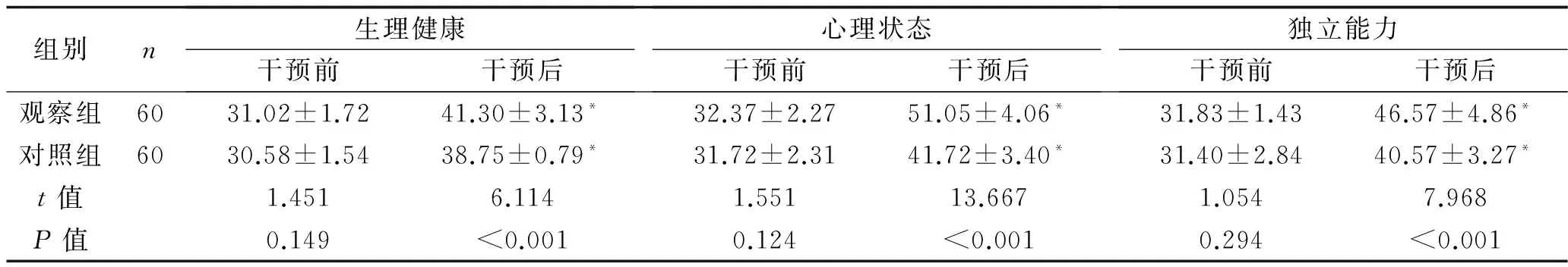

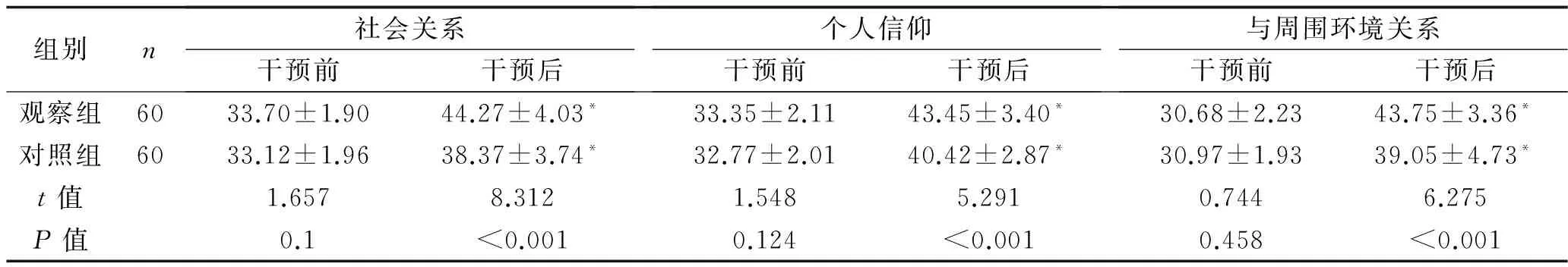

2.1 干预前后生活质量得分比较 干预前,两组主要照顾者生活质量得分比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。干预后,生活质量各项目得分均升高(P<0.05),且观察组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组主要照顾者生存质量得分对比 (x±s,分)

续表3

组别n社会关系干预前干预后个人信仰干预前干预后与周围环境关系干预前干预后观察组6033.70±1.9044.27±4.03*33.35±2.1143.45±3.40*30.68±2.2343.75±3.36*对照组6033.12±1.9638.37±3.74*32.77±2.0140.42±2.87*30.97±1.9339.05±4.73*t值1.6578.3121.5485.2910.7446.275P值0.1<0.0010.124<0.0010.458<0.001

注:与干预前比较,*P<0.05。

3 讨 论

3.1 认知行为干预能有效促进口咽癌患者主要照顾者创伤后成长 已有研究证实,认知行为干预是治疗创伤者PTSD的首选推荐[11]。通过心理疏导、知识宣教、行为指导等综合干预,让照顾者掌握疾病相关知识、照看技能,获得社会支持等,从而释放压力,减轻负担,重新认识自身价值,正视创伤事件,从照顾经历中获得积极正性改变,采取积极方式应对,在创伤事件中自我恢复和自我更新,从而获得自身成长。本研究结果显示,照顾者创伤后成长分值明显高于对照组,可见认知行为干预使照顾者在创伤事件中获得建设性的认知,可促进创伤后心理适应[12]。

3.2 认知行为干预有利于照顾者采取积极应对方式 应对方式是指个体处于压力环境下处理压力事件、保持身心平衡的一种手段[2]。积极应对方式能有效促进创伤后成长[13]。童晓丹等[14]研究表明,改善应对方式对促进其创伤后成长有积极意义。积极应对方式包括面对、乐观和支持性应对策略。认知行为干预法能有效改变消极认知,缓解负性情绪,抵御挫败,使其充分认识到自身力量,引导其确立目标,树立信心,调动自身积极性和主动性,以乐观态度勇敢面对现实,寻求积极有效方式应对创伤事件。本研究结果显示,实施认知行为干预后,观察组照顾者的应对得分明显高于对照组,屈服得分低于对照组,提示认知行为干预法有利于照顾者采用积极应对方式,而积极的应对方式则更容易产生心理的正性成长,并且具有更高的创伤后自我恢复和发展潜能,对创伤具有更强的抵抗力,创伤后也有更高的身心机能。

3.3 认知行为干预能有效提高主要照顾者生活质量 国外研究指出,照顾者因照顾患病家人,个人的生活、工作、社交活动等受到限制,这些限制加上照顾过程中的身体、心理社会及经济上的压力形成一个高压环境,长此下去,照顾者容易造成紧张、焦虑和沮丧等情绪,进而影响生活质量[15-16]。认知行为干预能减轻精神压力,降低负性情绪[17],有助于了解疾病相关知识,提高认知度。本研究通过与照顾者建立良好的关系,倾听照顾者倾诉,掌握其心理状态,与照顾者一起分析心理现状,给予鼓励,引导,同时进行疾病相关知识、看护技能的宣教指导,实施冥想、放松疗法等行为干预,避免消极情绪影响生活质量,帮助其树立希望目标,从困境中寻找积极的意义,增强自我力量,实现创伤后更大程度的成长,提高生存质量。

本研究通过对120例口咽癌患者主要照顾者进行研究,探讨认知行为干预对创伤后成长及生活质量的影响,结果表明,认知行为干预能有效促进照顾者创伤后成长,改善其应对方式,提高生活质量,值得临床推广。但本组研究时间短,对出院后照顾者状况未进行跟踪调查及强化干预,因此,研究效果的持续性有待进一步研究。

[1] 许德斌,陈文宽,郭朱明,等.口咽鳞状细胞癌患者治疗及预后因素分析[J].中国耳鼻咽喉头颈外科,2011,18(6):284-287.

[2] 栾贝贝,王维利,朱 宇.癌症患者主要照顾者创伤后成长与应对方式、自我效能感的关系研究[J].中国全科医学,2016,19(19):2339-2343.

[3] Kent EE, Alfano CM, Smith AW, et al. The roles of support seeking and race/ethnicity in posttraumatic growth among breast cancer survivors[J]. J Psychosoc Oncol,2013,31(4):393-412.

[4] 翟建霞,刘晓虹.“创伤后成长”研究进展对我国创伤护理的启示[J].中华护理杂志,2009,44(7):668-669.

[5] 张丽娟,李 峥,陈希伟,等.头颈部肿瘤放疗患者创伤后成长的相关因素[J].中国心理卫生杂志,2016,30(5):321-326.

[6] 马 兰,钱 琴,詹丽丽.认知行为疗法对乳腺癌患者创伤后成长的影响[J]. 护理管理杂志,2017,17(6):433-435.

[7] 罗静文,林海英,黄小舟,等.脊髓损伤患者主要照顾者照顾负担与积极感受的相关性研究[J]. 护士进修杂志,2016,31(24):2216-2218.

[8] Tedeschi RG, Calhoun LG.The Posttraumatic Growth Inventory: measuring the positive legacy of trauma[J]. J Trauma Stress,1996,9(3):455-471.

[9] 姜乾金,沈晓红.医学应对方式问卷中文版701例测试报告[J].中华行为医学与脑科学杂志,2000,9(1):18-20.

[10] 方积乾.生存质量测定方法及应用[M].北京:北京大学医学出版社,2000:289-294.

[11] Keith J,Velezmoro R,O'Brien C.Correlates of cognitive flexibility in veterans seeking treatment for posttraumatic stress disorder[J]. J Nerv Ment Dis,2015,203(4):287-293.

[12] Stockton H,Hunt N,Joseph S.Cognitive processing,rumination,and posttraumatic growth[J].J Trauma Stress,2011,24(1):85-92.

[13] Loiselle KA,Devine KA,Reed-Knight B,et al. Posttraumatic growth associated with a relative′s serious illness[J].Fam Syst Health,2011,29(1): 64-72.

[14] 童晓丹,张 平,宋旭红.乳腺癌病人术后社会支持,应对方式与创伤后成长的相关性研究[J].护理研究,2013,27(10B):3215-3217.

[15] Given BA,Given CW,Kozachik S.Family support in advanced cancer[J].CA Cancer J Clin,2001,51(4):213-231.

[16] Stenberg U,Ruland CM,Miaskowskic C.Review of the literature on the effects of caring for a patient with cancer[J].Psychooncology,2010,19(10):1013-1025.

[17] 王新歌,樊少磊,张守梅,等.认知行为干预对维持性血液透析患者负性情绪的影响[J].中华护理杂志,2013,48(8):744-746.