“热带雨林”还是“庄稼地”?※

——代际差异下中国国家级高新区创新绩效考察

2018-05-04甄美荣

甄美荣 李 璐

一、 问题的提出

硅谷是一个不断产生和进化新技术、新商业模式的“热带雨林”(Hwang & Horowitt,2015),这种“热带雨林”是一种自下而上的建立模式,使得创新创业者的创造力、商业智慧、科学发现、投资资金以及其他支持因素被巧妙地集聚在一起,不断萌发出新想法,最终源源不断地培养出一个能够不断产出伟大创新的硅谷。不同于硅谷的生存和进化法则,中国高新区是一种自上而下的“庄稼地”模式,是中国政府主导建立和安排的。热带雨林的空气、土壤养分、温度等条件会天然集聚“自适宜”的动植物,这些动植物不断地交互并产生新的物种,这种模式下的创新是自主生成、繁荣的,并且在演化过程中不断地自我修复和完善。中国高新区“庄稼地”模式下的集聚是一种“他组织”式的集聚,政府强制规划高新区内“物种”的进入和生长,市场引导下的自然演化、修复和繁荣相对较弱,“新物种”的生成和进化也相对缓慢,这种模式下的创新效果并不确定。

近年来中国学者针对高新区范畴内产业集聚对创新的作用做出了丰富的研究。如,刘友金和黄鲁成(2001)以我国53个国家级高新区为对象的研究表明,产业集聚所带来的知识溢出效应、创新资源的可得性等优势对创新水平有积极影响;李凯等(2007)对我国53个国家级高新区的实证分析表明,高新区技术产业集群没有实现真正意义上的产业集群,无法促进高新技术的创新;韩宝龙等(2010)以我国53个国家级高新区为研究对象,验证了地理邻近性对高新区创新绩效的正向影响;谢子远(2011)对我国53个国家级高新区的创新效率进行了测度分析,结果表明产业集聚显著抑制了创新效率;傅利平(2014)通过对中关村科技园的分析,发现高技术产业集聚通过不同机制(人员流动机制和企业衍生机制)下的知识溢出对创新绩效产生正向作用;顾元媛和沈坤荣(2015)基于52个国家级高新区的研究表明,政府干预下产业集群对高新区的创新产出没有正向影响,在开发区清理整顿后集聚水平日益提高,逐渐体现出了对创新的积极影响。就已检索到的文献来看,以下两方面值得进一步研究和探讨,一方面是关于我国高新区有没有形成真正的产业集聚以及产业集聚对创新有没有积极影响还存在较大的争议;另一方面是以往研究大部分是以53(或52)个国家级高新区或者以某个高新区为特定案例进行研究,而目前我国国家级高新区已经增加到156个,以往研究已经不能清晰阐述我国国家级高新区整体产业集聚程度及其对创新的影响。

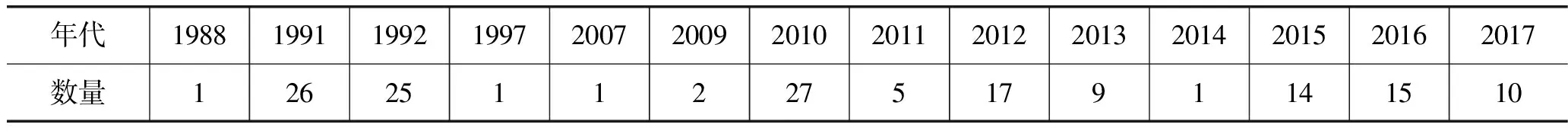

我国自1988年国务院批准建立第一个国家级高新区(北京新技术产业开发试验区)始,国务院较为集中地审批国家级高新区共有两次,1991-1992年批准了51个国家级高新区。但在2003年,为了遏制开发区热,国务院办公厅下发了《关于暂停审批各类开发区的紧急通知》,暂缓了省级高新区的升级工作,直到2007年中央政府才重新启动了“省级高新区升级”工作,此年只升级1个国家级高新区。2009-2017年批准了102家省级高新区升级为国家级高新区(科技部火炬高技术产业开发中心,2017)。国家级高新区具体的批复时间与数量见表1。

表1 国家级高新区批复时间与数量

数据来源:科学技术部火炬高技术产业开发中心官网。

从表1可以看出,从2007年尤其是2010年以后批复升级的国家级高新区与1991年、1992年批复的在发展时间上有很大的差异。为了研究需要,本文将2007-2017年批准的国家级高新区称为新生代国家级高新区,将此前批准的称为第一代国家级高新区。由于政策设计,省级高新区升级成为国家级高新区后才可享受行政编制、土地资源、信贷、出口、税收等方面的优势。新生代国家级高新区总体在发展速度、综合排名(科技部2016年公布了2014年以前批准的114个国家级高新区的排名)方面落后于第一代国家级高新区。第一代国家级高新区获批较早,经过20多年的发展,在整个市场竞争的链条上处于主动地位并且在长期运作中已经在一定程度上实现了“去行政化”,能够做到创新的市场自然孵化及创新孵化过程中资源的市场配置,呈现出一定程度的“热带雨林”模式;而新生代国家级高新区升级时间较晚,空间位置不佳(很多新生代国家级高新区处于二、 三线城市甚至县级地域),在市场竞争中处于相对劣势,无法有效地参与市场运作,创新活动也具有非常强的“政府制度”性,创新孵化空壳运行,转化效率较低,还是“庄稼地”模式。“庄稼地”模式与“热带雨林”模式最大的区别是政府干预和市场引导力量的不同。因此,本文结合中国高新区代际差异的现实状况,考察不同政府干预和市场引导下产业集聚对创新绩效的影响。

二、 研究假设

新生代国家级高新区相对于第一代国家级高新区建立时间较晚,迫于发展和政绩要求,存在很多发展乱象:很多高新区不顾自身的资源禀赋条件,争相发展一些新能源、新材料等项目,造成产业结构雷同;高新区内很多企业是通过“政策租”吸引进来的,企业本身没有多大竞争力,且不少高技术企业并没有做到和市场的有效对接,科研成果无法转化;高新区内企业、科研院所、大学等的创新主体地位不突出,以企业为中心的产学研合作并没有形成。这些高新区内缺少和市场有效联系的产业,产业的集聚度相对较低,产业集聚只是一种政府干预下简单的地理堆积和表面集聚(王缉慈,2005)。

政府干预可以在一定程度上弥补市场失灵,在高新区产业集聚的形成和发展中发挥必不可少的作用。Guadix等(2016)通过调查发现政府提供的土地政策等优惠在高新区的发展阶段起到了重要的促进作用。Lai et al.(2015)将上海张江高新区和台湾新竹高新区进行了比较,认为通过颁布一些有利的政府政策可以很好地促进高新区的创新发展,但同时政府干预也存在一定的问题。谢子远(2011)对中国国家级高新区进行实证分析,认为政府在产业集聚发展中存在过度干预,导致中国高新区没有形成真正的产业集聚,产业结构雷同、企业同质化现象严重,这种过度行政干预下的产业集聚对国家级高新区的创新效率有负面影响。师博和沈坤荣(2013)通过分析政府干预背景下企业、产业和区域三个层面的经济集聚对能源效率的影响与作用机制,发现政府主导下的产业集聚无法对能源效率产生预期效果。程郁和吕佳龄(2013)通过对广州国家级高新区和青岛国家级高新区两个案例的比较,发现强干预下的政府制度会对高新区发展产生不利影响。imek & Yildrm(2016)对102家ICT企业的实证检验发现,政府制度是影响高新区企业开放创新的一个重要限制因素。经过上述分析,提出如下假设:

假设1:新生代国家级高新区由于升级时间较短,在园区创新发展中存在着政府干预刚性,市场引导作用不明显,产业集聚效应对区域创新绩效影响不明显。

第一代国家级高新区经过2003年到2007年的整顿之后,高新区内的企业和市场连接的有效机制已经逐步建立起来,市场化程度提高,政府干预较弱,产业集聚度明显提升,在一定程度上完成了创新园地的建设(沈坤荣,2015)。欧湛颖(2013)对中国内地省级高新区的实证分析发现,市场激励越显著的地区,高科技创业受到的促进作用越明显。李斌等(2016)从中观层面对市场导向这一理论进行拓展,研究表明市场导向协同激励对于国家级高新区技术创新能力存在正向激励。阳银娟等(2015)发现市场导向对企业创新绩效有积极的影响。经过上述分析,提出如下假设:

假设2:第一代国家级高新区在长期的创新发展过程中已经实现了一定程度的“去行政化”,政府干预减弱,市场引导作用明显,产业集聚对高新区创新绩效有显著影响。

三、 研究设计

1.研究模型

由于数据的可获性问题,本文选取2013年中国114个国家级高新技术开发区的截面数据对上述假设加以验证。通过对两代高新区创新绩效的比较研究来检验在不同政府干预和市场引导作用下的产业集聚对创新绩效的影响。构建回归模型如下:

Outputi=β0+β1·Clusteri+β2·Govi·Clusteri+β3·Mari·Clusteri+β4·Xi+εi

(1)

其中,Outputi代表高新区i的创新产出;Clusteri为高新区产业集聚程度;Govi代表地方政府干预水平;Mari代表市场引导,这里用市场化程度反映市场引导;Xi是一组控制变量;εi表示随机扰动项。

创新产出(Output):本文采用各个国家级高新区年技术收入来表示。它是技术开发、技术转让、技术咨询所获得的收入,对高技术产业而言,技术收入可以较好反映创新产出。创新产出是个积累的过程,因此创新产出采取滞后1期的结果(顾元媛等,2015)。

高新区产业集聚程度(Cluster):用专业化指数来表示。借鉴Glaeser et al.(1992)关于地区专业化指数的测度方法,计算公式为:

需要说明的是,各地区高新技术开发区并未详细列明园区内的产业构成,因此本文将高新技术产业看成一个产业*本文主要是考察全国各高新技术开发区集聚对高新区创新的影响,并非梳理开发区内各产业内及产业间的溢出途径,因此这样处理可以简化分析,将研究重点放在园区的集聚绩效上。同时由于统计年鉴中未公布各地市的高新技术产业增加值,因而用其总产值替代。该指数越大表明该地区该产业的专业化程度越高(沈坤荣,2015)。

地方政府干预(Gov):采用高新区财政科技拨款来表示。因为在财政分权背景下,出于政治晋升的压力,高新区政府有动机干预本地高新区的经济发展。由于难以构建政治晋升激励指标,因而用反映高新区政府对科技的财政支持程度来反映其干预程度。本文引入政府干预与高新区产业集聚程度的交乘项(Gov×Cluster)来反映政府干预对高新区产业集聚程度的影响。

市场化程度(Mar):采用高新区在境外的研发机构数量来表示。因为在改革开放的大环境背景下,高新区在境外的研发机构数量的多少受其市场化程度的影响,而不是由政府干预力量决定。因此,境外研发机构数量能够较好地反映高新区的市场化程度。本文引入市场化程度与产业集聚程度的交乘项(Mar×Cluster)来反映市场化程度对高新区产业集聚程度的影响。需要说明的是,现有文献中关于市场化程度大部分学者采用的是樊纲构建的市场化程度指标及其测算结果,在其指标体系中,政府干预是市场化程度的指标之一。本文没有采用这一方法,原因主要是一方面樊纲测算的市场化程度只具体到省级层面,而没有涉及具体高新区;另一方面本文认为政府干预和市场化程度并不是非此即彼,也不是相互包含的关系,而是同时存在的。

为了控制其他因素对创新产出的影响,本文加入以下控制变量:所在地区的人力资本水平与地区创新产出密切相关,因此引入人力资本水平变量(HR),用高新区所在地区普通高等学校在校生人数表示。对外开放程度指标(TEIV/GRP),即用地区进出口总额与地区生产总值的比值来表示。

以上各变量数据来源于《中国城市统计年鉴》《国家重点园区创新检测报告——高新区2014》以及各地方城市统计公报。

2.结果与分析

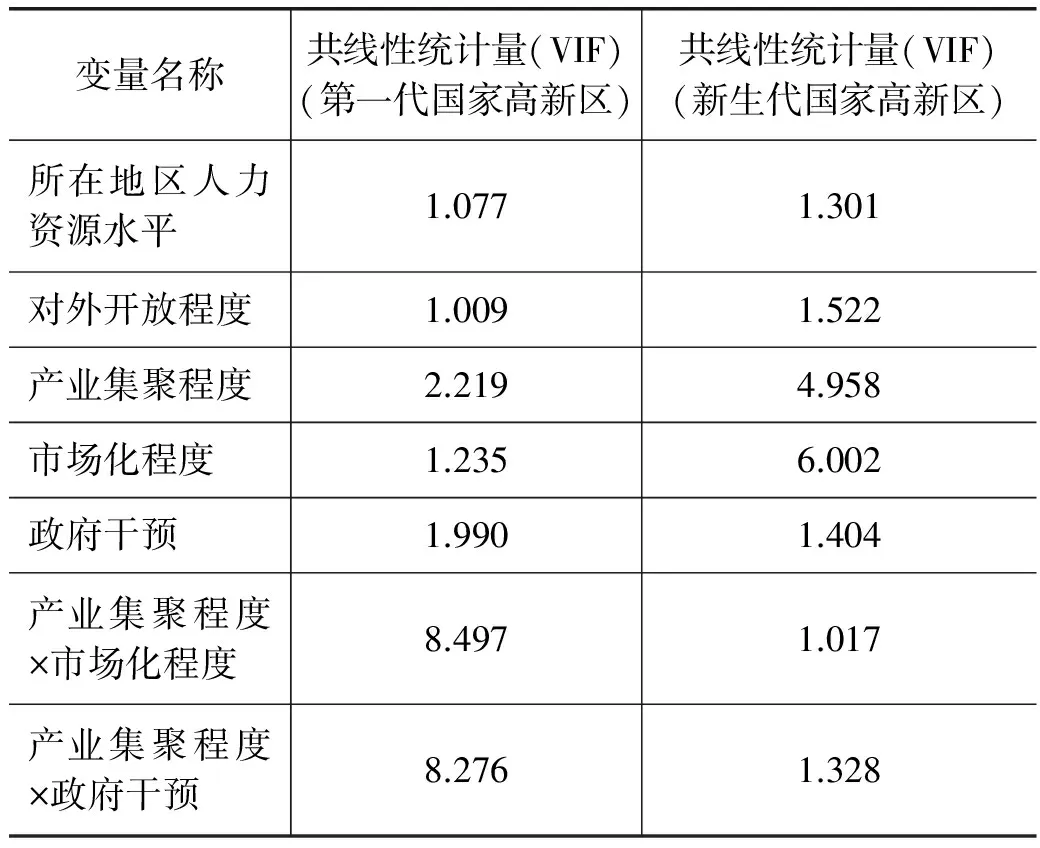

采用SPSS软件对各变量数据采取分层回归分析,分析不同代际国家级高新区在市场引导和政府干预下,产业集聚对创新绩效的影响。表2为主要变量的共线性分析。由表2可以看出,自变量的VIF均小于10,表明自变量之间基本上不存在多重共线性,可以进行后续研究。

表2 第一代和新生代国家级高新区各变量的多重共线性分析

资料来源:作者计算整理。

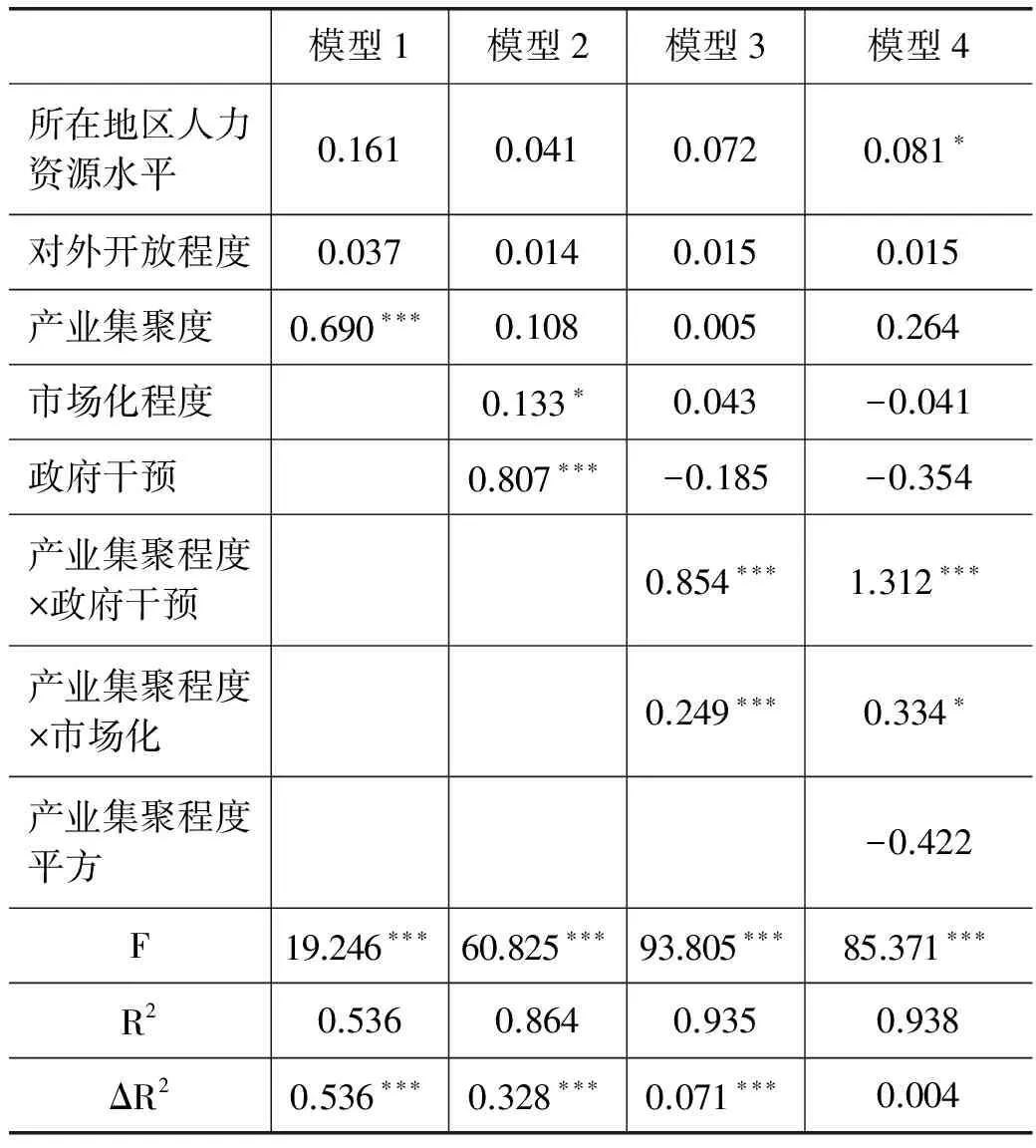

由表3和表4的模型1可知,第一代国家级高新区和新生代国家级高新区的产业集聚程度对创新绩效皆有显著的影响。在此基础上做CHOW检验。CHOW检验一般用来检测两组不同数据的线性回归系数是否有显著差异。本文将国家级高新区数据按照2007年以前成立与2007年(包含)以后成立分为两组进行检验。结果显示F值为5.185,在0.1%水平上显著,表明在第一代和新生代国家级高新区关于产业集聚程度对创新绩效的回归方程中,回归系数具有明显差异。同时又有,第一代国家级高新区产业集聚程度对创新绩效的影响系数为0.690,在p<0.001水平上显著,而新生代国家级高新区产业集聚程度对创新绩效的影响系数为0.310,在p<0.05水平上显著,因此可以认为,新生代国家级高新区产业集聚程度对创新绩效的影响明显弱于第一代国家级高新区。这主要是因为第一代国家级高新区经过一次创业、二次创业以及2003年到2007年的清理整顿,产业集聚度变得相对很高,对高新区的创新绩效有非常显著的影响;而新生代国家级高新区起步较晚,处于一次创业和二次创业叠加的初期,大部分园区的产业集聚只是地理上的临近,集聚程度较低,对高新区创新绩效影响的显著性相对较弱。假设1和假设2部分得到验证。

表3 第一代国家级高新区回归结果

注:***、**、*表示在1%、5%和10%的统计水平上显著。表4同。

由表3中的模型3可知,政府干预与产业集聚程度的交叉项系数为正,且在p<0.001水平上显著,说明对于第一代国家级高新区而言,政府对产业集聚的干预对其创新绩效有积极作用;市场化程度与产业集聚程度的交乘项系数为正,且在p<0.001水平上显著,说明对于第一代国家级高新区而言,市场对产业集聚的引导对其创新绩效有积极作用。

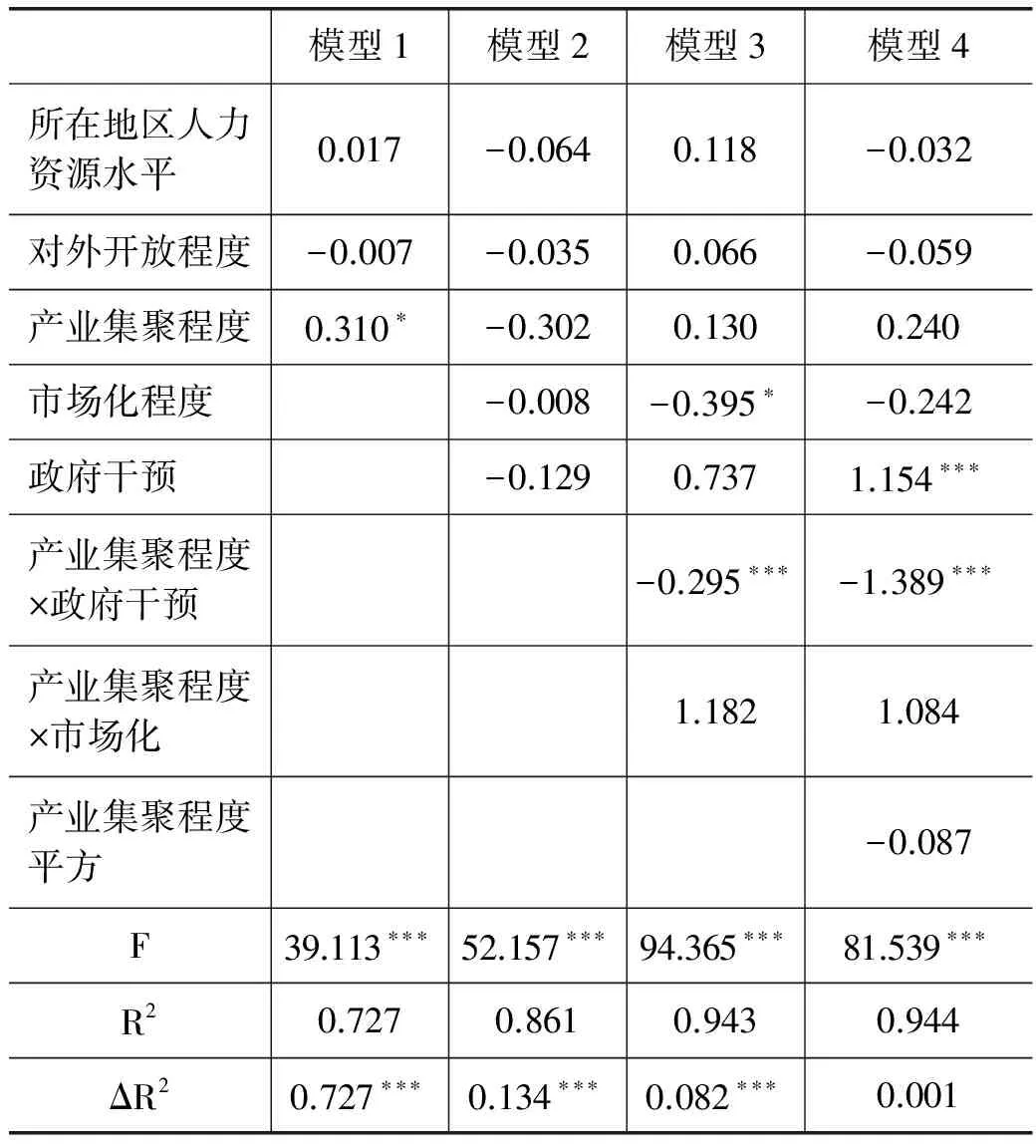

由表4中的模型3可知,政府干预与产业集聚程度的交乘项系数为负,且在p<0.001水平上显著,说明对于新生代国家级高新区而言,政府对产业集聚的干预对其创新绩效起了消极作用;市场化程度与产业集聚程度的交乘项系数为正,但并不显著,说明对于新生代国家级高新区而言,市场对产业集聚的引导作用并不明显。

表4 新生代国家级高新区回归结果

对比表3和表4中的模型3可知,第一代国家级高新区的政府干预为正向作用,市场化程度也为正向作用,而新生代国家级高新区的政府干预为负向干预,市场化程度作用不明显。这可以说明在第一代国家级高新区中政府和市场的作用是相辅相成的,政府干预能够顺应市场引导,有市场引导的政府投资和政策支持才能够提高高新区的集聚水平,也就是说第一代国家级高新区的产业集聚是市场引导下的产业集聚,能够明显地促进高新区的创新绩效;而新生代国家级高新区中政府和市场的力量没能有效地协调起来,没有市场引导的政府干预并不能起到积极正向的作用,反而对产业集聚的形成起了阻滞作用,也就是说,新生代国家级高新区的产业集聚是在政府强制作用下的简单堆积,对高新区创新绩效的促进作用相对较弱。

表3和表4中的模型4将产业集聚程度平方项纳入,结果显示两代国家级高新区的产业集聚程度平方对创新绩效的影响都不显著,说明高新区产业集聚程度与创新绩效之间并不存在“倒U型”关系。这可能是因为园区内企业的外溢效应和规模效应尚不明显,因此谈不上由规模效应向拥挤效应转变(沈坤荣,2015)。

四、 结论与建议

本文考察了中国114个国家级高新技术开发区2013年的创新绩效,并比较了两代国家级高新区在不同的政府干预和市场化引导程度下,产业集聚程度对创新绩效的影响。实证结果表明,在第一代国家级高新区中,市场引导和政府干预对高新区产业集聚的创新绩效影响显著为正;在新生代国家级高新区中,市场引导对高新区产业集聚的创新绩效没有显著影响,而政府干预对高新区产业集聚的创新绩效具有显著的负向影响。这说明第一代国家级高新区经过清理整顿以及“二次创业”,在一定程度上已经由资本要素驱动转向创新驱动,高新区的市场化程度较高,政府干预也是以市场为导向的干预,因此产业集聚程度较高,其创新效果也较明显;新生代国家级高新区处于发展的初期,产业集聚是政府干预下的“拉郎配”式的集聚,而非市场推动的集聚,产业集聚程度较低,创新效果也相对较弱。由此看来,高新区的发展最终应该表现为市场引导下的良性发展,没有市场引导的政府介入对于高新区的发展来说最终是低效率的。

新生代国家级高新区要尊重产业集聚的自然规律,实现市场引导的发展,政府要转换角色,作环境建设的支持者和扶持者,使其成为“热带雨林”中的一员,而不是作为“庄稼地”的设计者,进行强制干预。首先,中国高新区的发展应该注重长期效果而不是短期政绩,尤其是新生代国家级高新区处于生态位劣势,市场竞争力较弱,再加之政治任期绩效的考核,很容易形成“行政强制”下的简单堆积,只迎合政府规定,弱化创新效率(李爽,2016),不考虑产业布局,这都无益于高新区的创新发展。其次,要从宏观上进行产业布局的优化。从2007年到2017年10年时间里,中国新升级的国家级高新区有103家,这是中国深入实施创新驱动战略背景下,国家级高新区发展出现的新战略格局。然而,这个新的战略格局存在代际之间的不平衡,这就需要从宏观上进行产业结构优化,注重高新区之间的相互影响,避免产业结构雷同。最后,国家级高新区管委会应该实施市场化运作。高新区管委会是地方政府的派出机构,具有双重职能,一方面要对高新区派驻机构如工商、税务、土地规划、招商、劳动人事、规划管理等进行垂直的行政管理,另一方面也要服务企业、促进创新、发展产业。高新区管委会僵化的行政管理模式必然会影响到其发展产业、促进创新的功能。第一代国家级高新区已经部分实现了管委会的市场化运行,但是大部分新生代国家级高新区的管委会运作方式还非常保守、僵化甚至由于行政调配而不稳定。因此管委会在用人、选人以及管委会成员的考核上应该进一步开放为市场行为,而非行政管理行为,只有这样才能充分激活政府干预的积极性,变强制干预为市场化引导,使“庄稼地”逐步演化为“热带雨林”。

由于新生代国家级高新区升级时间较晚,能够收集到的数据极为有限,本文只以2013年的截面数据进行了分析,并不能反映不同代际国家级高新区创新绩效的动态变化。未来可基于一段时期内连续数据的考察,分析代际差异下国家级高新区创新绩效的动态变化。

参考文献:

1. Glaeser, E. L., H. D. Kallal, J. A. Scheinkman, and A. Schleifer. Growth in Cities.JournalofPoliticalEconomy,1992, 100(6): 1126-1152.

2. Guadix, J., J. Carrillocastrillo, L. Onieva and A. G. Woodside. Success Variables in Science and Technology Parks.JournalofBusinessResearch, 2016, 69(11): 4870-4875.

3. Lai H. and J. Shyu. A Comparison of Innovation Capacity at Science Parks Across the Taiwanstrait: The Case of Zhangjiang High-Tech Park and Hsinchu Science-based Industrial Park.Technovation, 2015, 25(7): 805-813.

5. 程郁、吕佳龄:《高新区与行政区合并:是体制复归,还是创新选择?》,《科学学与科学技术管理》2013第6期。

6. 傅利平、周小明、张烨:《高技术产业集群知识溢出对区域创新产出的影响研究——以北京市中关村科技园为例》,《天津大学学报(社会科学版)》2014年第4期。

7. 顾元媛、沈坤荣:《简单堆积还是创新园地?——考察高新区的创新绩效》,《科研管理》2015年第9期。

8. 韩宝龙、李琳、刘昱含:《地理邻近性对高新区创新绩效影响效应的实证研究》,《科技进步与对策》2010第10期。

9. 李斌、杜斌、王平:《市场导向对国家高新区技术创新的影响机制》,《经济与管理研究》2016第10期。

10. 李凯、任晓艳、向涛:《产业集群效应对技术创新能力的贡献——基于国家高新区的实证研究》,《科学学研究》2007年第3期。

11. 李爽:《R&D强度、政府支持度与新能源企业的技术创新效率》《软科学》2016年第3期。

12. 刘友金、黄鲁成:《产业群集的区域创新优势与我国高新区的发展》,《中国工业经济》2001年第2期。

13. 欧湛颖:《需求诱致、市场激励与高科技创业——基于中国省际高新区数据的研究》,《经济问题探索》2013年第10期。

14. 师博、沈坤荣:《政府干预、经济集聚与能源效率》,《管理世界》2013年第10期。

15. 王缉慈:《产业集群和工业园区发展中的企业邻近与集聚辨析》,《中国软科学》2005年第12期。

16. 维克多·黄、格雷格·霍洛维茨著:《硅谷生态圈:创新的雨林法则》,机械工业出版社2015年版。

17. 谢子远、鞠芳辉:《产业集群对我国区域创新效率的影响——来自国家高新区的证据》,《科学学与科学技术管理》2011年第7期。

18. 谢子远:《产业集群能否提升我国区域创新能力?——来自国家高新区的证据》,《科技和产业》2011年第12期。

19. 阳银娟、陈劲:《开放式创新中市场导向对创新绩效的影响研究》,《科研管理》2015年第3期。