“以地谋发展模式”如何加剧了区域分化※

2018-05-04齐讴歌白永秀

齐讴歌 白永秀

一、 引 言

中国区域发展过程中出现了显著的区域分化现象。不仅四大板块、八大区域之间出现了效率分化,而且不同类型城市间也出现了这一特征,特别是一线城市、二线城市、三线城市间的竞争力和效率分化更加明显*京津冀城市群中心城市与外围城市的实际GDP比值由2003年的1.02倍上升到2011年的1.04倍,长株潭则由2003年的2.54倍扩大到2011年的2.86倍,鄱阳湖城市群由2003年的3.43倍提高到2011年的3.64倍。。那么,到底该怎么认识这种区域分化现象,不同类型城市间的分化是否符合客观规律?是什么原因导致了不同类型城市的分化?

从理论研究来看,对于地区差距及其原因的解释,主要基于新古典增长理论和新经济地理学两大理论框架。基于新古典增长理论框架的文献就物质资本、人力资本、劳动力迁移、产业结构、外商直接投资、地理和政策、发展战略、所有制结构、历史等因素对地区差距的影响进行了广泛且深入的研究(刘瑞明,2011)。基于新经济地理学框架的文献则从产业集聚及其空间外部性角度对地区差距形成的原因进行了探讨,认为产业集聚基础上形成的“中心-外围”空间结构以及较低的市场一体化水平是地区差距形成的重要原因(范剑勇,2013)。

与发达国家地区差距出现的原因不同的是,中国地区差距的出现内嵌于中国的经济转型过程。不仅面临着由于城乡与区域空间结构转型导致的地区差距,而且还面临着由公有制基础上的计划经济向市场经济转型导致的地区差距。尤其是,转型与发展因素相互影响、相互叠加、相互强化,使得中国的地区差距问题非常复杂,这也正是中国地区差距不同于其他国家的最特殊原因所在。进一步来看,中国转型与发展因素交织且相互强化的特征,集中且突出地体现在作为驱动中国经济快速增长的、具有中国特色的“以土地出让为核心的地方政府竞争模式”(张五常,2009;陶然等,2009),或“以地谋发展”模式(刘守英等,2012)。因此,我们认为,从上述中国独特的经济发展模式出发,能够更加深刻地理解中国地区差距的独特之处,也构成了我们分析中国地区差距问题的重要视角。

从中国独特的“以地谋发展模式”的内核来看,这一模式是在中国工业化和城镇化“结构性加速”发展阶段对土地产生大量需求的背景下,在既定的分权体制、晋升激励制度以及二元土地制度下,地方政府通过策略性土地出让竞争,并按照“以地生财、以地融资”的方式,加速土地要素资本化,实现土地价值贴现,获取经济发展所需资本,进而加快基础设施建设、公共服务提供、城市发展,快速推动工业化、城市化以及经济发展的这样一整套运行机制(孙秀林和周飞舟,2013;郑思齐等,2014;范剑勇和莫家伟,2014)。其中,“以地谋发展模式”内核的关键在于二元土地制度,特别是地方政府垄断土地流转并对绝大多数土地出让收入具有自由支配权。一方面,地方政府垄断土地出让,使地方政府有条件、有能力控制土地出让规模和速度;另一方面,土地出让收入及相关税费收入绝大部分归于地方政府且对其使用具有自由的支配权,使得地方政府有动力、有激励加快土地出让和土地要素资本化。在上述制度安排下,地方政府有条件、也有很强的动力扩大土地出让规模或加速土地要素资本化*中国土地出让收入占地方财政收入的比重2010年最高达到72%;同时,考虑到土地出让带来的相关税费,围绕土地产生的综合收入规模将更大。。

那么在“以地谋发展”背景下,土地要素资本化是否会加剧地区分化呢?中国经济增长与宏观稳定课题组(2010)基于要素资本化及其财富放大效应视角,猜测包括土地要素资本化在内的资本化程度差异是中国东中西部发展不平衡的根源。中国经济增长前沿课题组(2011)进一步基于城市集聚视角,就地方政府主导下的土地要素过度资本化对城市集聚、产业竞争力、城市化的影响进行了深入分析。雷潇雨和龚六堂(2014)基于中国地级市面板数据发现,同处一个省内且相互毗邻的不同城市,地价差别越大,则二者之间招商引资成效差别将越大,还会影响到它们之间城市化和工业化进程。范剑勇和邵挺(2011)基于长三角城市群的研究证实,大型城市房价过快上涨是导致制造业布局分散化、城市等级体系扁平化特征的重要原因。颜燕等(2014)研究发现,土地价格对企业区位选择的影响存在明显的区域差异。在全国和东部地区,土地价格对企业区位选择的影响十分有限,但在欠发达的中西部地区,土地价格则成为影响企业区位选择的核心因素。陆铭等(2015)基于中国地级市面板数据证实,2003年以来实施的偏向中西部地区的土地政策,对不同区域的房价以及劳动力成本的影响是不同的,是产业转移和区域效率损失的重要原因之一。上述文献从不同层面分析了土地要素资本化与区域分化之间的关系,但还没有使用规范的方法进行验证,尤其是已有文献没有对土地要素资本化加剧区域分化的作用机理进行深入的分析。

因此,本文试图在已有研究基础上,综合分析土地要素资本化对地区差距的影响及作用机理,并进一步使用中国2003-2011年16个城市群的面板数据进行经验验证。本文得出的结论是,地方政府垄断土地流转并自由支配大部分土地出让收入的制度安排,会加剧土地要素过度资本化,扩大地方政府间的财政收入、土地融资收入以及投资的差距,造成地区间工业化和城市化进程差异,最终表现为区域分化的出现。本文剩余部分的结构安排如下:第二部分是理论分析,对土地要素资本化影响地区差距的机制进行分析;第三部分对实证分析的计量模型设定、变量选择以及数据来源进行说明;第四部分对计量结果进行解释;第五部分是稳健性检验;第六部分是结论和政策含义。

二、 以地谋发展模式影响地区差距的机制

发展经济学认为,经济发展就是经济要素市场化和资本化的过程。土地除了作为初始要素提供生产空间外,随着经济要素资本化进程的加快,其对经济发展的作用更多地体现在其资产属性方面,也即通过土地要素资本化的“融资效应”来实现(中国经济增长与宏观稳定课题组,2010;齐讴歌和白永秀,2016)。从地方政府角度来看,土地要素资本化的“融资效应”体现在三方面:一是土地由农业用地向非农业用地的结构性转变所带来的土地出让收入及相关税费(齐讴歌和白永秀,2016),二是土地资产价格上涨带来的土地抵押融资杠杆(Stiglitz and Weiss,1981),三是基础设施投资内化于土地要素价值所带来的土地出让收入溢价以及相应的抵押融资。进一步,土地要素资本化的“融资效应”又与城市化、工业化以及经济增长密切相关,并且会形成自我强化的正反馈效应*一方面,土地要素资本化的“融资效应”能够改善城市基础设施和公共服务水平,吸引人口和产业集聚,促进地区经济发展;另一方面,经济发展以及市场规模的扩大又会加速土地要素资本化,促使土地价格的进一步上涨,为地方政府进行更大规模的土地融资以及快速发展创造条件。(郑思齐等,2014;范剑勇和莫家伟,2014),最终会促使经济增长出现“结构性加速”或“结构性减速”现象。由于初始条件、自然地理、政策等方面的原因,各个区域必然不会实现同质化发展,在工业化和城镇化方面存在不同程度的差异,这一初始差异会通过土地要素资本化“融资效应”的差异而放大,也即融资效应导致的土地出让收入差异、融资杠杆效应差异以及资产溢价收益差异,会扩大地方政府间土地出让收入和土地抵押融资规模差异,进而会扩大城市或区域间在基础设施、城市建设、公共服务供给以及工业化和城市化等方面的差距,并最终加剧地区差距。具体机制如下:

一方面,土地要素资本化差异会扩大城市或区域间土地出让收入和相关税费差距,引起地方财政收入差异,进而引起城市或区域间财政支出规模、投资规模以及地区差距的变动。区域间土地由农业用地向工业和商业用地的转变带来的土地出让收入、相关税费等方面的差异,造成城市或区域间地方政府财政收入的差异,而财政收入的差异又会引起城市或区域间财政支出规模和投资规模差异,进而扩大基础设施、公共服务、城市建设等方面投资的差异以及工业化和城市化的差异,最终会加剧地区差距。不仅如此,区域发展差异和地区差距的扩大,反过来又会扩大地区土地要素资本化差异,进而扩大地方政府财政收入差距,并进一步引起城市或区域间财政支出规模和投资规模差异,扩大区域间基础设施、公共服务、城市建设等方面投资的差异以及工业化和城市化发展程度,导致地区发展分化。

另一方面,土地要素资本化差异会扩大城市或区域间融资杠杆差距,进而扩大城市或区域间的融资规模差距,引致城市或区域间工业化、城市化和地区差距的变动。随着经济发展,特别是金融体系以及市场交易制度的完善,全球资产价格重置、金融市场发展、基础设施投资等因素会加速土地要素的资本化过程,甚至出现土地要素资本化脱离实体经济发展而过度资本化的趋势,土地要素资本化基础上的土地资产化、土地证券化特征越来越显著,由此导致的土地要素融资杠杆作用越来越强,土地要素的融资杠杆效应和融资规模也越来越大(中国经济增长前沿课题组,2011)。这样,区域间土地要素资本化差异会扩大城市或区域间的融资杠杆效应差异*以土地出让收入为例,2009年全国土地出让收入为1.7万亿元。其中,东部、中部、西部占全国土地出让收入的比例分别为73.25%、16.14%、10.61%。尽管自2009年以来,东部地区出让收入呈下降趋势,但至2012年,东部地区出让收入为1.46万亿元,仍然高于中西部地区之和(1.34万亿元),东部、中部、西部占全国土地出让收入的比例分别为52.2%、19.7%、15.7%。,进而放大区域间的融资规模和投资规模差距,最终导致区域间工业化、城市化以及地区差距的扩大。

此外,土地要素资本化差异会扩大城市或区域间的土地资产溢价收益差距,加剧土地出让收入和融资规模差异,进而扩大城市或区域间工业化、城市化差距,并最终加剧地区差距。从特定城市或区域来看,公共基础设施投资规模和密度是影响土地要素价值的重要因素,公共基础设施投资会使物质资本和公共资本的价值内化于土地要素价值中,促使不同地块的级差地租差距快速拉大(Oates,1969;郑思齐等,2014)。在中国式发展型政府以及地方政府之间在招商引资上的“标尺竞争”等因素的共同作用下,通常会导致过度的基础设施投资,而过度投资的基础设施又会通过将公共资本价值内化于土地要素价值而导致土地要素的过度资本化以及土地资产价格的快速上涨。同时,在宽松的货币政策、投机、预期等因素的共同作用下,会进一步加剧土地要素的过度资本化倾向,使得房地产资产价格过快上涨(况大伟,2010)。由此,区域间土地要素资本化差异会扩大不同城市或区域的资产溢价收益差异,进而扩大区域间土地出让收入和抵押融资规模差距,加剧区域间投资规模、工业化、城市化的差距,并最终加剧地区差距。

总之,在上述三方面因素的共同作用下,土地要素资本化差异会扩大城市或区域间的土地出让收入差异、融资杠杆效应差异以及资产溢价收益差异,而上述差异又会加剧城市或区域间在基础设施、城市建设、公共服务供给以及工业化和城市化等方面的差距,并最终加剧区域间的地区差距。

三、 研究方法与变量选取

1.研究对象

本文选择以城市群为研究对象和空间尺度*对城市群范围的详细界定请参阅赵勇和魏后凯(2015)。。这样选择的合理性在于:一是城市群是考察土地要素资本化差异的适宜区域。城市群范围是有效刻画地租和土地要素资本化对产业区位分布以及地区差距影响的最适宜区域。二是城市群能够很好反映以土地出让为核心的地方政府竞争引致的土地要素过度资本化及其对地区差距的影响。

本文选取城市群样本区间为2003-2011年,数据来自于《中国城市统计年鉴》、《中国交通统计年鉴》、《中国国土资源年鉴》、《中国区域经济统计年鉴》。选择这一样本区间主要基于如下考虑:一是从2001年开始中国加入世贸组织,对外开放的深化以及FDI的大量流入,使得土地要素的价值在全球范围内进行估值,土地要素的资本化属性开始体现;与此同时,金融体系和资本市场改革的推进,金融和资本市场逐渐完善,土地要素的定价机制更加合理;二是2002年国土资源部颁布《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》,土地招拍挂出让制度和土地交易市场逐渐规范和完善,土地产权交易与价值重估基本上体现了土地的真实价值。

2.模型设定

从现实发展来看,地区分化属于长期演变的结果。同时,土地要素资本化与地区差距之间存在着相互影响的关系。因此,在回归过程中,为了克服可能存在的内生性问题,我们使用系统广义矩估计方法(SYS-GMM)来考察。沿袭已有文献的做法,计量模型设定如下:

rgdpit=α+β1rgdpit-1+β2rlpit+β3xit+μit+εit

(1)

其中,rgdpit为中心城市与外围城市实际地区生产总值的比值,rgdpit-1是其滞后一期;rlpit为中心城市与外围城市的土地资本化差异,下标i和t(t=2003,…,2011)分别代表第i个城市群和第t年。xit是控制变量,μit表示不可观察的地区效应,εit为随机扰动项。

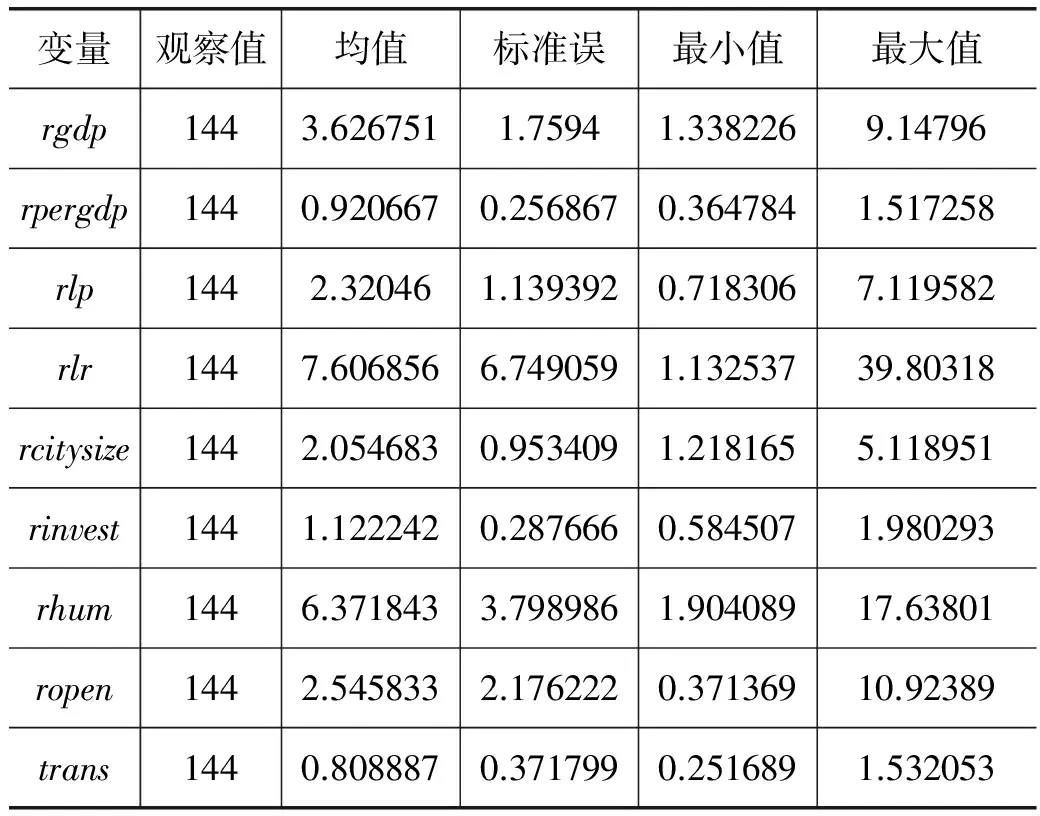

3.变量设定与数据来源

区域分化:对于区域分化的度量存在多种方法。高波等(2012)的做法比较简单且能较为有效地刻度,因此我们采用这一做法,用城市群中心城市与外围城市间的地区生产总值比值来反映区域分化程度。其中,地区GDP用各城市地区生产总值指数折算为以2000年为基期的实际值。同时,出于稳健性检验的需要,我们还选择中心城市和外围城市人均实际地区生产总值的比值以及工资比值来衡量地区差距。

土地要素资本化:已有研究主要是用土地出让价格(张莉等,2011)、土地出让收入(中国经济增长与宏观稳定课题组,2010)、包括直接出让收入、土地租赁收入、抵押贷款在内的广义土地出让收入来表示土地要素资本化(张良悦和刘东,2014)。考虑到城市层面数据的可获得性以及研究的需要,我们最终选择土地出让价格和土地出让收入两个变量。由此,构造两个关于土地要素资本化差异的变量:一是城市群中心城市与外围城市的土地出让价格比(rlp),二是城市群中心城市与外围城市的土地出让收入比(rlr)。其中,土地出让价格通过土地出让收入与土地出让面积之比得到。

遵循已有研究的做法,同时考虑到中国区域发展中地方政府及其竞争、运输条件等因素的影响,本文重点选择如下控制变量。

城市规模比(rcitysize):城市经济学和新经济地理学特别强调规模经济在城市经济增长和收益递增中的作用。我们用中心城市常住人口规模与外围城市常住人口规模的比来衡量城市规模差异。

投资比(rinvest):在中国发展模式下,投资是驱动经济增长和造成地区差异的重要原因,尤其在能源重化工产业快速发展阶段。在城市层面,投资同样是决定经济增长和经济规模的重要因素。我们用中心城市与外围城市固定资产投资总额的比来反映投资差异。

人力资本比(rhum):发展经济学认为人力资本是地区差距的重要原因。我们用中心城市与外围城市间的“普通高等学校在校人数/年末总人口”之比来度量人力资本差异。

开放程度比(ropen):开放是我国经济发展成功的重要原因,开放程度的差异会显著地影响不同区域的发展速度。我们用中心城市与外围城市间的“当年实际使用外资金额/地区国内生产总值”之比来表示对外开放程度差异。

运输条件(trans):运输成本在企业区位选择、产业分布以及地区差距中的作用被新经济地理学所强调(赵勇和魏后凯,2015)。考虑到数据的可获得性,我们用中心城市和外围城市之间的铁路密度和公路密度之比来衡量。

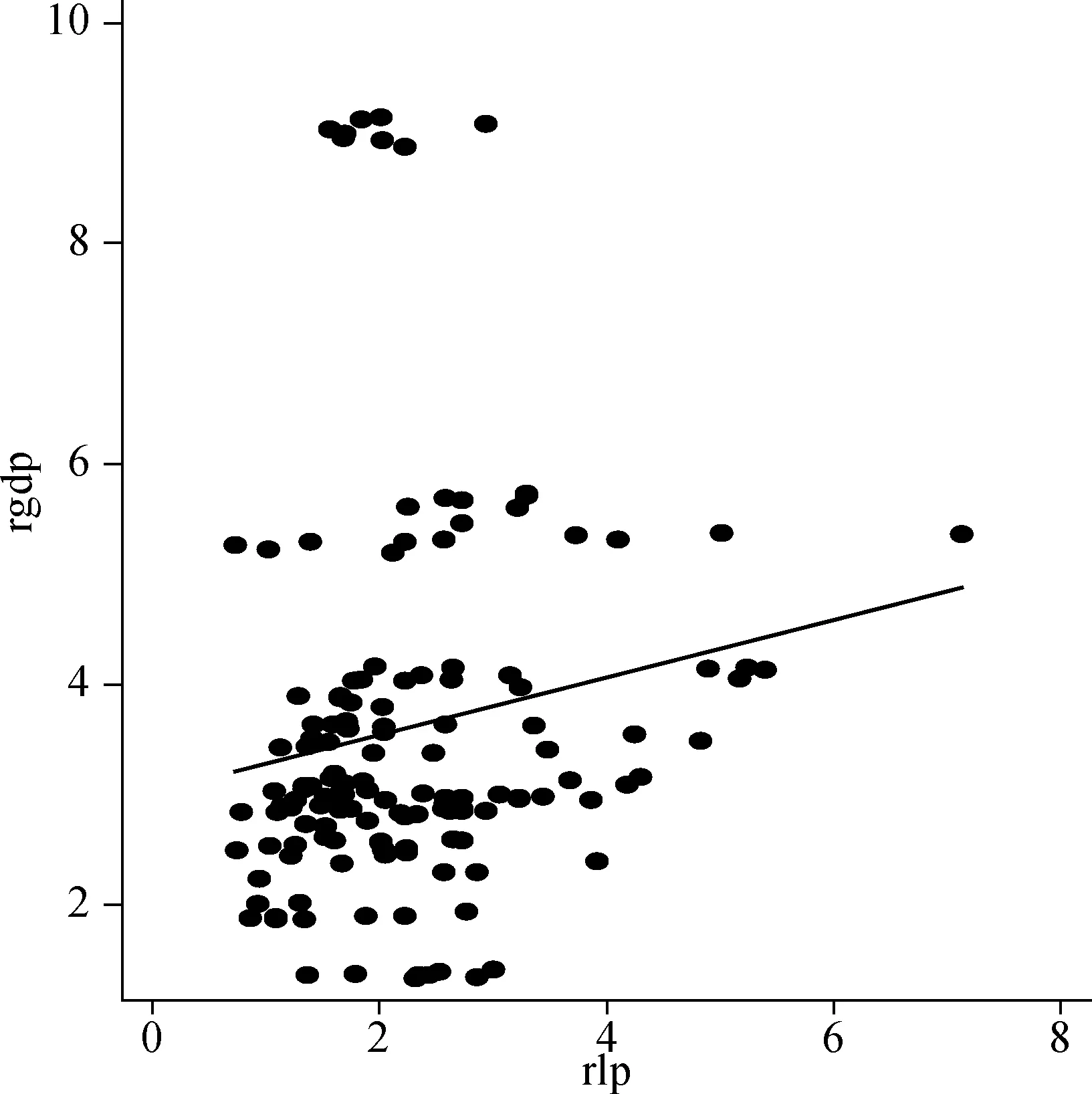

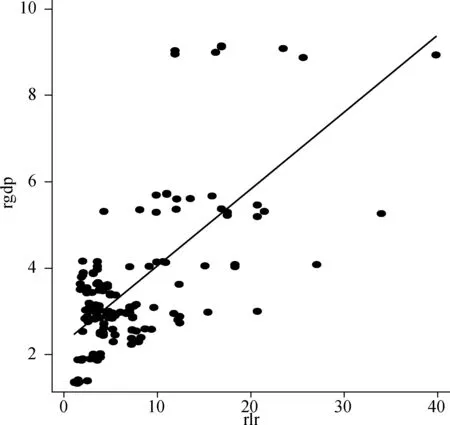

样本变量描述性统计分析结果见表1。图1和图2为土地出让价格差异与地区差距、土地出让收入差异与地区差距之间的散点图和拟合线。根据图1和图2可以看到,无论是土地出让价格差异还是土地出让收入差异,其与地区差距之间呈现出明显的正相关关系。

表1 样本数据描述

资料来源:作者计算整理。

图1 土地出让价格差异与地区差距的散点图

图2 土地出让收入差异与地区差距的散点图

四、 回归结果及分析

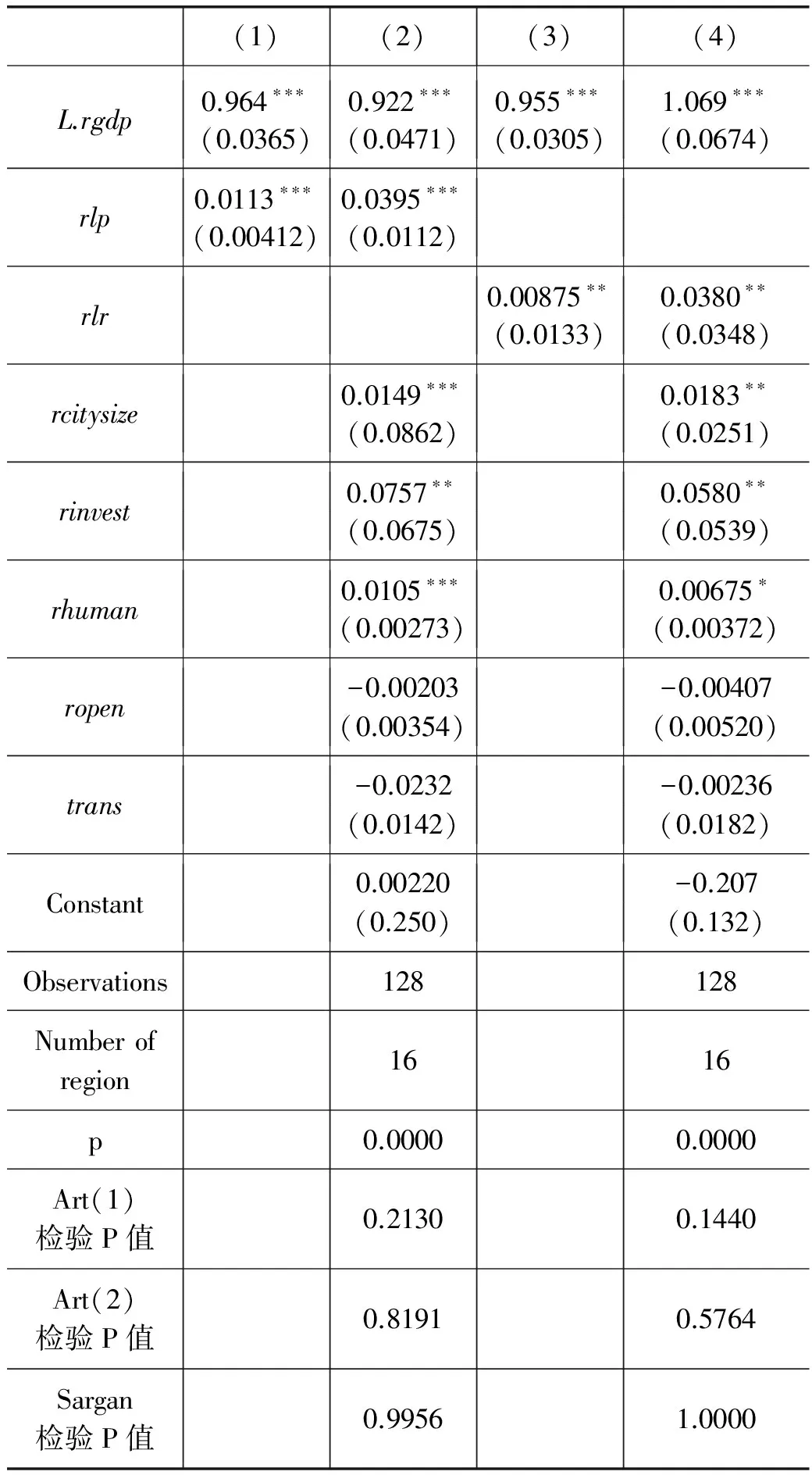

对方程(1)的回归结果具体见表2。模型(1)-模型(2)是以土地出让价格差异作为土地要素资本化差异替代变量的回归结果。模型(1)的回归结果显示,在未引入控制变量时,土地出让价格差异变量在1%的水平下显著为正,表明土地出让价格差异会扩大中心城市与外围城市之间的地区差距。模型(2)中引入了控制变量,土地出让价格变量的系数为正且在1%的水平下显著。

模型(3)-模型(4)是以土地出让收入差异作为土地要素资本化差异替代变量的回归结果。模型(3)的回归结果显示,在未引入控制变量时,土地出让价格差异变量在1%的水平下显著为正,表明土地出让价格差异会扩大中心城市与外围城市之间的地区差距。模型(4)中引入了控制变量,土地出让价格变量的系数为正且在1%的水平下显著。这一结果表明,土地要素资本化扩大了地区差距。

控制变量中,城市规模差异变量为正且显著,表明城市规模差异加剧了区域分化;投资规模差异变量同样为正且在5%水平下显著,同样表明投资规模差异的扩大是区域分化的重要影响因素;人力资本差异变量也同样显著为正,表明人力资本规模差异会加剧区域分化;对外开放变量的系数为负但不显著,说明对外开放对区域分化的影响并不明确;运输成本变量的系数同样为负且不显著,难以判断其对区域分化的效应。

表2 土地要素资本化地区差距效应的回归结果

注:***、**和*分别表示1%、5%、10% 的统计水平上显著,括号内为t值。表3同。

五、 稳健性检验

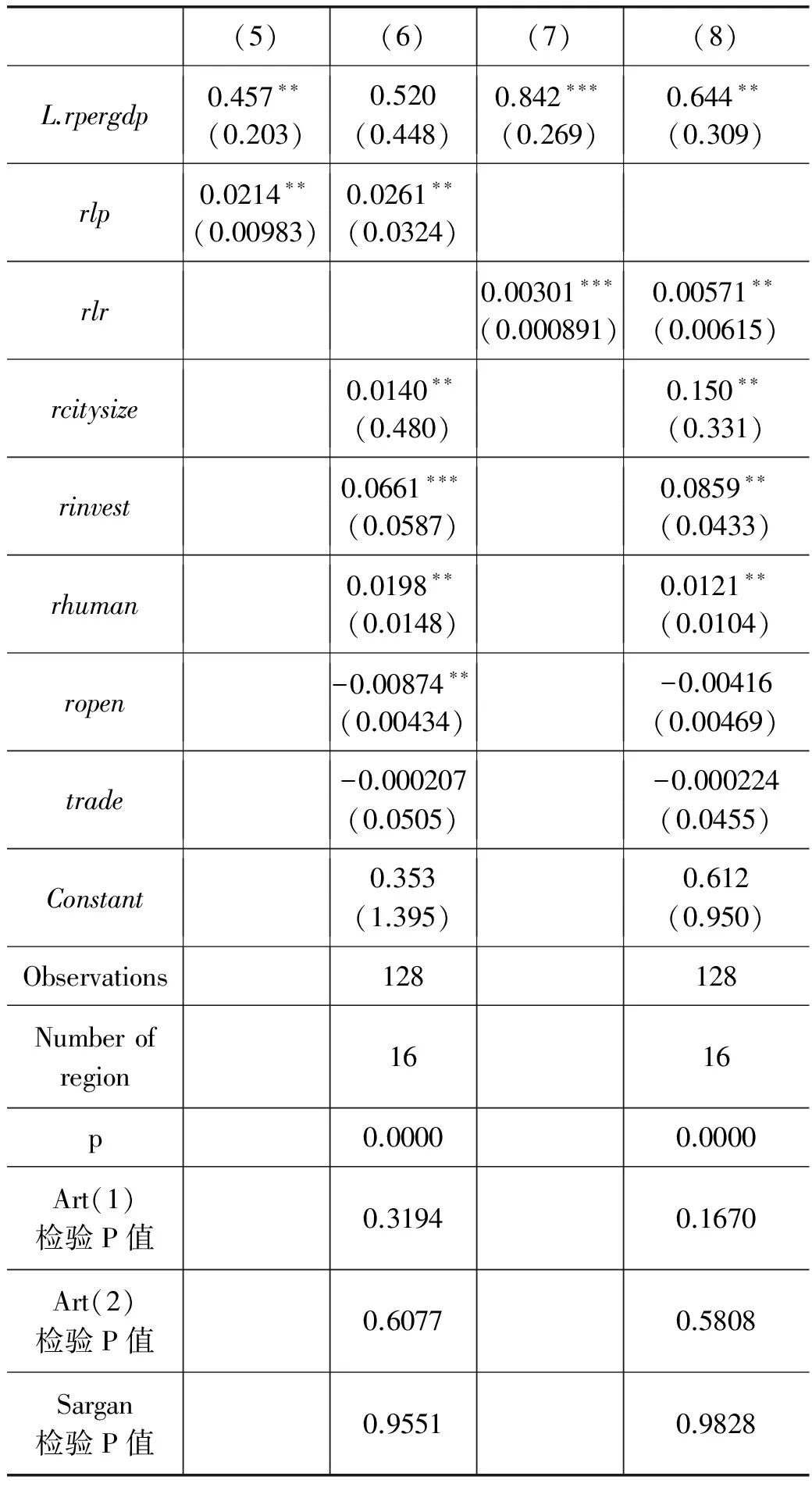

为了使回归结果更加稳健,我们以人均实际GDP为被解释变量,进一步进行回归。从表3可以看到,模型(5)中在未引入控制变量时,土地出让价格差异变量在1%的水平下显著为正,表明土地出让价格差异会扩大中心城市与外围城市之间的地区差距。模型(6)中引入了控制变量,土地出让价格变量的系数为正且在1%的水平下显著。模型(7)的回归结果显示,在未引入控制变量时,土地出让价格差异变量在1%的水平下显著为正,表明土地出让价格差异会扩大中心城市与外围城市之间的地区差距。模型(8)中引入了控制变量,土地出让价格变量的系数为正且在1%的水平下显著。这一结果表明,土地要素资本化扩大了地区差距。从各个控制变量的系数和显著性来看,各变量的系数作用方向没有显著的变化,尽管显著性存在不同程度的差异。

表3 以人均实际GDP为被解释变量的回归结果

六、 结论与政策含义

缩小地区差距、促进区域协调发展是当前中国亟需解决的重要问题。本文从中国发展与转型双重背景下形成的独特的“以地谋发展模式”出发,以土地要素资本化的区域差异为切入点,来解释中国地区差距加剧的原因和机理。从本文的角度来看,在“以地谋发展模式”下,地方政府垄断土地流转并自由支配大部分土地出让收入的制度安排,会导致土地要素过度资本化并扩大区域间土地要素资本化差异,进而放大区域间地方政府土地出让收入和融资规模差异,引致区域间基础设施、公共服务、城市建设以及工业化和城市化的差距,并最终加剧地区差距。本文通过严谨的实证分析,基本验证了上述理论认识,并就土地要素资本化对地区差距的作用机制进行了识别与解析。本文发现,土地要素资本化会加剧地区的分化。从本文得出的结论来看,在“以地谋发展”模式下,地方政府垄断土地流转并自由支配土地出让收入的制度安排构成了地区差距加剧的重要原因。

因此,加快推动“以地谋发展模式”转型,协同推进土地流转征用制度、税收制度、债务管理和土地收益分配制度改革,是相对于缩小地区差距本身更为重要的内容。在推进上述制度改革过程中,特别需要加强对土地出让收入和土地增值收益的规制和分配。土地出让收入和土地增值收益的公共属性决定了其应按照“涨价归公”原则更多的用于公共财政支出。不仅如此,考虑到土地所有制性质以及社会属性,需要按照“合理补偿、剩余归公、支援全国”的原则进行分配,由中央政府与地方政府共享土地出让收入和土地税收收入,并由中央政府和省级政府在全国层面或省级层面对土地要素增值收益进行地区间的再分配,弱化因区位因素或级差地租产生的地理差异所引致的地区差距扩大,在一定程度上抑制地方政府对土地财政的依赖。此外,通过土地征用和流转制度的改革、多元主体的形成以及中央和地方土地出让收入的分享,使地方政府摆脱对一次性土地出让收入的依赖,为开征房地产税创造条件,使其更依赖于持久性的房地产税,进而倒逼地方政府重塑政府职能,加快向公共服务型政府转变,以更好地为辖区居民提供优质的公共服务。

此外,本文得出的结论对其他问题也具有一定的启示:

第一,“以地谋发展模式”下区域间土地要素资本化差异以及土地收益分配制度改革滞后制约着中国地区差距的缩小,同时地方政府主导的土地流转制度和土地收益分配制度又是影响城市化和城乡一体化推进的重要因素,而城市化和城乡一体化发展又构成了经济增长和区域协调发展的重要动力。那么,通过加快推进土地流转和收益分配制度的改革,会使中西部地区相对快速地推进城乡一体化发展,这将有利于促进区域协调发展。

第二,土地流转制度以及土地收益分配制度改革的滞后,使得农民对土地出让和增值收益的分享有限,导致城乡收入差距扩大,影响了欠发达地区市场需求规模的扩大以及经济增长;同时,还导致土地征用、流转和出让过程中群体性事件增多,增加了社会不稳定因素。二者制约着欠发达地区经济增长以及城乡收入差距的缩小。因此,加快土地流转制度改革,完善土地流转办法,让各类土地市场主体平等地参与土地流转,特别是让农民更多地分享土地出让和增值收益,可以通过缩小城乡收入差距、促进社会稳定和谐来加快欠发达地区的经济增长和社会公平,进而缩小地区差距,实现区域协调发展。

第三,“以地谋发展”模式以及地方政府主导的土地流转制度,还会导致城市规模过快扩张,土地粗放利用,不利于可持续发展(国务院发展研究中心和世界银行联合课题组,2014)。因此,通过加快“以地谋发展”模式以及土地流转制度改革,进一步提高城市土地集约、节约利用水平,有利于在促进区域协调发展过程中实现可持续发展。

参考文献:

1. Arnott, Richard and Joseph Stiglitz.Land Rents, Local Expenditures, and Optimal City Size .QuarterlyJournalofEconomics, 1979,93: 471-500.

2. Oates Wallace E. The Effects of Property Taxes and Local Public Spending on Property Value: An Empirical Study of Tax Capitalization and the Tiebout Hypothesis.JournalofPoliticalEconomy, 1969, 6:957-971.

3. Stiglitz, Joseph E. and Weiss, Andrew.Credit Rationing in Markets with Imperfect Information.AmericanEconomicReview, 1981, 3:393-410.

4. 范剑勇著:《产业集聚与区域经济协调发展》,人民出版社2013年版。

5. 范剑勇、莫家伟:《地方债务、土地市场与地区工业增长》,《经济研究》2014年第1期。

6. 况大伟:《预期、投机与中国城市房价波动》,《经济研究》2010 年第9期。

7. 雷潇雨、龚六堂:《基于土地出让的工业化和城镇化》,《管理世界》2014年第9期。

8. 刘守英、周飞舟、邵挺著:《土地制度变革与转变发展方式》,中国发展出版社2012年版。

9. 刘瑞明:《所有制结构、增长差异与地区差距历史因素影响了增长轨迹吗?》,《经济研究》2011年第2期(增刊)。

10. 陆铭、张航、梁文泉:《偏向中西部的土地供应如何推升了东部工资》,《中国社会科学》2015年第5期。

11. 齐讴歌、白永秀:《土地要素资本化和地区差距:“融资效应”与“空间效应”》,《经济问题》2016年第3期。

12. 孙秀林、周飞舟:《土地财政与分税制:一个实证解释》,《中国社会科学》2013年第4期。

13. 陶然、陆曦、苏福兵等:《地区竞争格局演变下的中国转轨:财政激励和发展模式反思》,《经济研究》2009年第7期。

14. 颜燕、贺灿飞、刘涛等:《工业用地价格竞争、集聚经济与企业区位选择——基于中国地级市企业微观数据的经验研究》,《城市发展研究》2014年第3期。

15. 张五常著:《中国经济制度》,中信出版社2009年版。

16. 张良悦、刘东、刘伟:《土地贴现、资本深化与经济增长——基于省级面板数据的分析》,《财经科学》2013年第3期。

17. 张莉、徐现祥、王贤彬:《地方政府官员合谋与土地违法》,《世界经济》2011年第3期。

18. 赵勇、魏后凯:《政府干预、城市群空间功能分工与地区差距——兼论中国区域政策的有效性》,《管理世界》2015年第3期。

19. 郑思齐、孙伟增、吴璟等:《“以地生财,以财养地”——中国特色城市建设投融资模式研究》,《经济研究》2014年第8期。

20. 中国经济增长与宏观稳定课题组:《资本化扩张与赶超型经济的技术进步》,《经济研究》2010年第5期。

21. 中国经济增长前沿课题组:《城市化、财政扩张与经济增长》,《经济研究》2011年第11期。