采用心电门控多排螺旋计算机X成像术对肺静脉口的评价及其意义

2018-05-04薛晓刚董海波陈真婧

薛晓刚 董海波 陈真婧

心房颤动(简称房颤)是临床上最常见的心律失常之一,研究表明,大部分阵发性房颤是由起源于肺静脉口周围的异位兴奋灶快速放电,触发心房组织产生房颤。临床上常采用环肺静脉口射频消融术(RFCA)隔离肺静脉与心房处的电连接,从而使得肺静脉触发性房颤消失。因此术前详细了解肺静脉口的解剖结构,特别是变异肺静脉的出现,对临床医生具有重要的指导意义。

1 资料与方法

1.1病例选择 前瞻性收集2013年1月至2016年12月来本院检查的正常成人82例(正常组),其中男55例,女27例,年龄(57.78±9.78)岁;阵发性房颤病人38例(房颤组),其中男25例,女13例,年龄(58.82±9.39)岁。正常组82例为健康志愿者,排除其它明显疾病且心肺功能正常,房颤组所有检查对象均为临床明确诊断阵发性房颤患者,两组受检对象检查前均征求病人同意,并签署知情同意书。入选标准:①碘过敏实验阴性;②无严重心肺及肝肾疾病能完成扫描;③无心肺疾病手术史;④房颤组除上述标准外,临床上确诊为阵发性房颤的患者。排除标准:①碘过敏者;②妊娠妇女;③心肺及纵隔严重疾病使肺静脉形态及管径受到影响;④不能屏气者。

1.2检查前准备 ①所有检查者于检查前根据实际情况做屏气训练,单次屏气时间不低于20 s,心率不高于80次/分;②对于不能耐受20 s屏气时间且呼吸困难不严重、心率高于80次/分被检者,给予药物倍他乐克12.5~25 mg舌下含服,并给予吸氧改善;③碘过敏实验;④阵发性房颤的患者于检查前心率已经控制良好。

1.3检查方法 采用美国GE Lightspeed 64排螺旋CT机。先行胸部常规平扫,被检查者取仰卧位,双臂高举过头,正确放置电极,确认检查者已经接受到心电图信号。在深吸气后屏气时扫描,扫描范围从肺尖到双侧后肋膈角,扫描条件:管电压:120 KV,管电流:150 mA;层厚5 mm,层距为5 mm。然后选择回顾性ECG-MDCT扫描方案,扫描范围为主动脉弓水平至膈顶水平,球管电压120 kV,球管电流450 mA,进床速度4.8毫米/转,螺距0.24,球管转速为0.42秒/转,层厚及层间距均为1.25 mm。增强扫描使用非离子型造影剂欧乃派克 (浓度:300 mg/ml)90~95 ml,应用高压注射器,于前臂行套管针穿刺,注射流率为3.5 ml/s,延迟时间为25~27 s。

1.4图像后处理与数据分析 扫描结束后,将所有图像传输至GE ADW4.2工作站。统一选择在75%RR时相下,利用容积再现(VR)、多平面重组(MPR)等重建左心房及肺静脉。在平行肺静脉主干走行的方向上,于左心房及肺静脉的交界处,利用MPR在斜冠状位成像,重建出近似椭圆形的肺静脉口,并依次分别测量左上肺静脉长径(LSPVLD)、左上肺静脉短径(LSPVSD)、左上肺静脉面积(LSPVA);左下肺静脉长径(LIPVLD)、左下肺静脉短径(LIPVSD)、左下肺静脉面积(LIPVA);右上肺静脉长径(RSPVLD)、右上肺静脉短径(RSPVSD)、右上肺静脉面积(RSPVA);右下肺静脉长径(RIPVLD)、右下肺静脉短径(RIPVSD)、右下肺静脉面积(RIPVA)。再利用MPR与VR成像,观察肺静脉的解剖,统计肺静脉变异的发生率。以上所有数据均由两位专业人员单独测量,取平均值。

1.5统计学分析 运用SPSS13.0统计学软件包对两组结果进行统计学分析,其中对两组肺静脉口径的比较采用t检验,对肺静脉数目变异率的比较采用卡方检验。以P<0.05为差异具有显著性。

2 结果

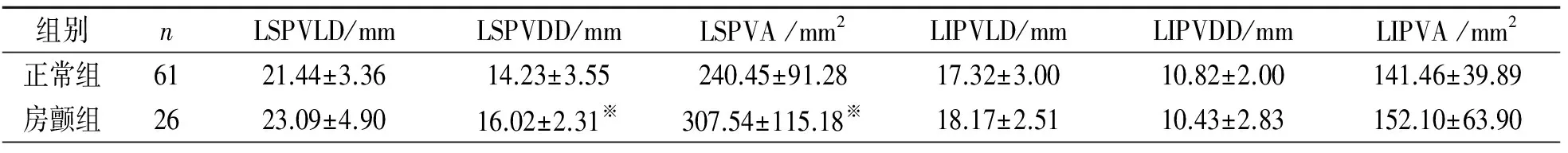

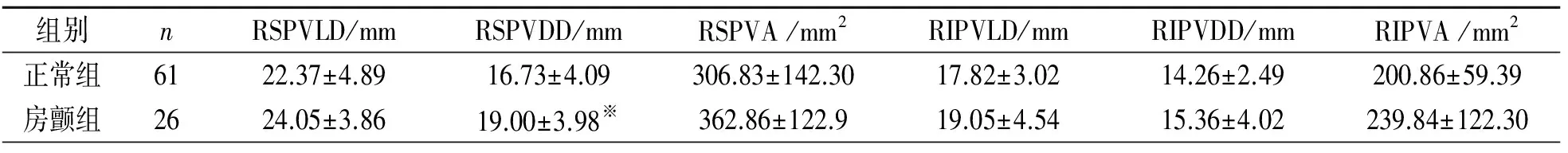

2.1两组肺静脉口径 正常组有完整4条肺静脉口径者61例(其余21例为肺静脉数目变异),房颤组有完整4条肺静脉口径者26例(其余12例为肺静脉数目变异)。与正常组比较,房颤组LSPVDD和LSPVA明显增大(P均<0.05),RSPVDD亦明显缩小(P<0.05);而其他肺静脉口径大小和面积比较,两组无显著差异,见表1,2。

表1 两组左肺静脉测量指标的比较

注:与正常组比较,※P<0.01

表2 两组右肺静脉测量指标的比较

注:与正常组比较,※P<0.05

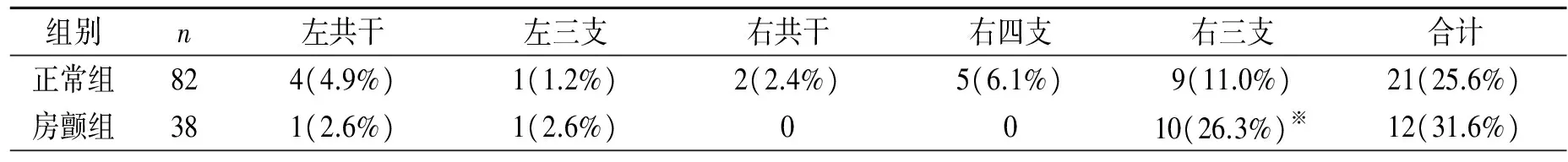

2.2两组肺静脉变异率 正常组肺静脉数目变异率为21/82(25.6%),房颤组则为12/38(31.6%)。两组肺静脉数目总的变异率之间无统计学差异(P>0.05),但房颤组右肺中肺静脉变异率高于正常组,见表3。

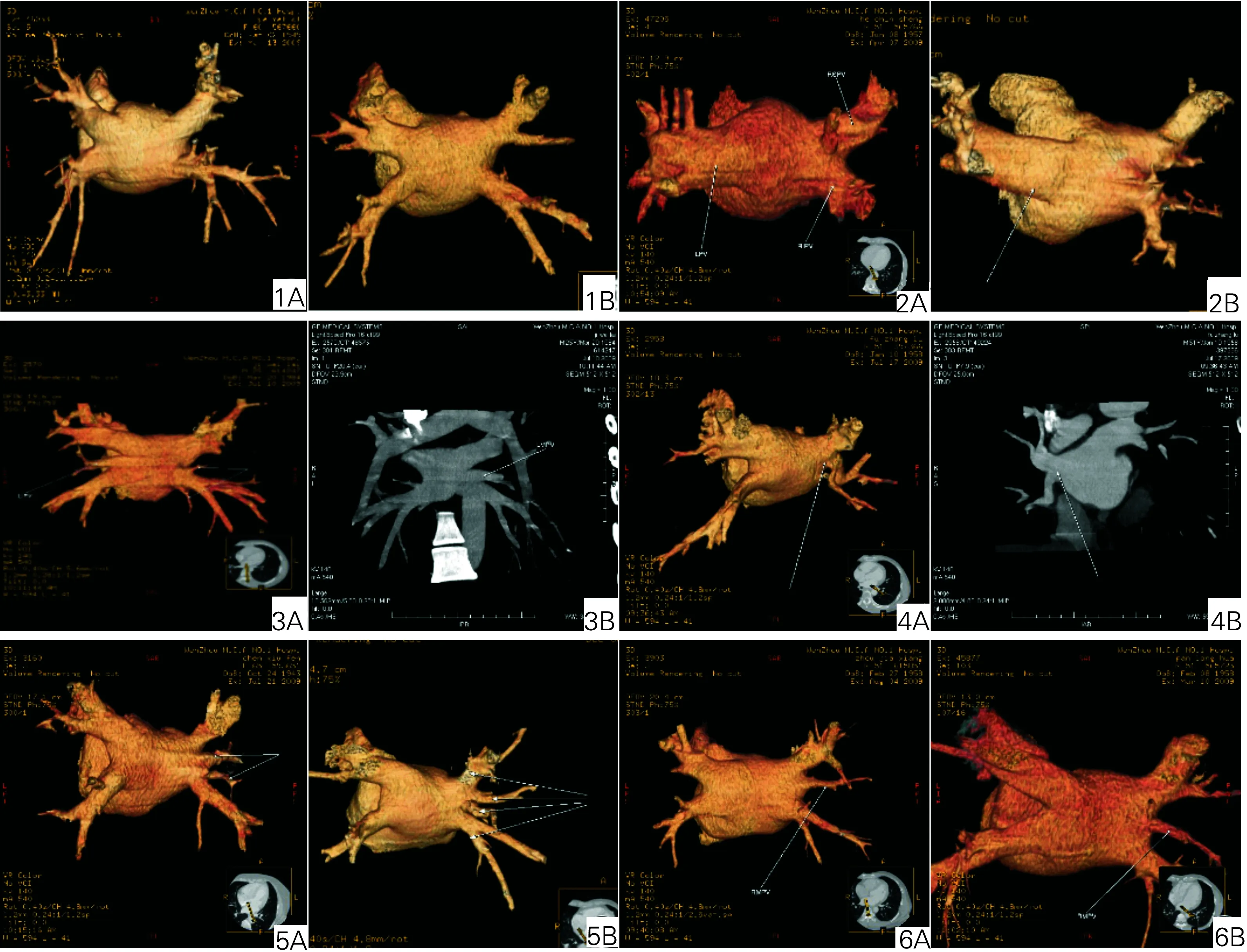

2.3两组肺静脉变异类型 除了常见的肺静脉外,本研究还发现多种类型的肺静脉变异,见图1。

表3 两组肺静脉数目变异率

注:与正常组比较,※P<0.05

1A、1B正常肺静脉2例(左2支,右2支);2A、2B 左侧共干肺静脉2例(左1支,右2支);3A、3B左3支肺静脉1例(左3支,右2支);4A、4B右共干肺静脉1例(左2支,右1支);5A、5B右四支肺静脉2例(左2支,右4支);6A、6B右三支肺静脉2例(左2支,右3支)

图1肺静脉变异类型

3 讨论

3.1ECG-MDCT75%RR时相选择的问题 受到心脏活动的周期性影响,在一个心动周期内肺静脉口径大致也呈现周期性变化[1]。因此,手术前准确测量肺静脉口径应该选择在心动周期的同一时相下进行。文献报道,10%和30%RR时相时处于心室收缩期,心脏运动明显,不适合重建;90%RR时相处于心房收缩期,亦不利于重建[2],而75%RR时相时重建图像质量与其他各组相比均具有统计学意义,此期图像优于其他各期。叶晓丹等[3]发现75%RR时相重建,与其它时相相比,能显著消除图像伪影,提高图象质量。因此,本研究中对正常成人组及房颤病人组肺静脉统一选择在心动周期的75%RR时相下进行重建并测量。

3.2两肺静脉口径测量分析 本研究中除了测量肺静脉的长径及短径外,而且首次测量肺静脉口面积值,这在以往文献中未见报道。Schwartzman[4-5]研究发现,房颤患者肺静脉口径明显大于非房颤患者,但国内学者王鸣遒等[6]认为无明显差异。分析其结论不一致的原因:①心脏收缩活动对肺静脉口径的影响,即在一个心动周期内肺静脉口径的周期性变化问题。②肺静脉口解剖的复杂性。肺静脉口大多呈现椭圆形,甚至有时部分肺静脉口呈现不规则形。③人为误差的影响。由于肺静脉与左心房的移行关系,加之上肺肺静脉口形态的不规则,这种测量过程中的人为误差也会导致分析结果的不同。本研究采用ECG-MDCT扫描,消除了心脏活动对肺静脉口径的影响,同时全面测量了肺静脉口的长径、短径、面积值,对肺静脉口形态的描述也更为全面。

3.3肺静脉口径与房颤的发生机制研究 本研究结果发现房颤人肺静脉口径普遍大于正常人,但两下肺静脉口径之间无显著性差异,而两上肺静脉之间则具有显著性差异。这种现象提示两侧上肺静脉与房颤的活动机制可能更为相关,而两侧下肺静脉与房颤的相关性可能较低,这与国外学者Falk[7]报导的两侧上肺静脉的异位搏动点较多这一结果也相符合。

3.4肺静脉变异与房颤的发生机制研究 肺静脉存在各种形式变异,最常见的变异是出现RMPV,它主要是引流右肺中叶的动脉血回流至左心房。Jongbloed等[8]对23例房颤病人与11例非房颤病人进行对照研究,发现房颤病人发生肺静脉数目变异的概率远比非房颤病人多;Cronin等[9]、Lacomis等[10]及Marom等[11]进一步研究发现独立的RMPV可能是房颤的一个触发因素。本研究中房颤组肺静脉总体变异率与正常组相比无显著性差异,但RMPV变异率却具有显著性差异,所有这些研究都表明,RMPV是形成房颤的一个重要因素。

总之,房颤病人两侧上肺静脉口径、RMPV的变异率均显著高于正常人,提示其与阵发性房颤的形成有关。射频消融术前ECG-MDCT检查可以准确的描述肺静脉口径的大小及肺静脉的变异,为临床医师提供准确的解剖学信息。

1 薛晓刚, 吴恩福, 姜亿一,等. 多排螺旋CT心电门控技术对肺静脉口径的研究[J].实用放射学杂志,2010,26(3):424

2 Kopp AF, Schroeder S, Kuttner J, et al. Coronary arteries: retrospectively ECG-gated multi-detector row CT angiography with selective optimization of the imagine reconstruction window[J]. Radiology,2001,221:683

3 叶晓丹, 肖湘生, 李惠民,等. 多排螺旋CT回顾性心电门控肺重组的最佳时相研究[J].临床放射学杂志,2008,27(1):102

4 Schwartzman D, Bazaz R, Nosbisch J. Common left pulmonary vein: a consistent source of arrhythmogenic atrial ectophy[J]. Cardiovasc Electrophysiol,2004,15(5):560

5 Schwartzman D, Lacomis J, Wigginton WG. Characterization of left atrium and distal pulmonary vein morphology using multidimensional computed tomography[J].Am Coll Cardiol,2003,41(8):1 349

6 王鸣遒,杨延宗,王照谦,等.多层螺旋CT评价肺静脉的临床应用[J].中华心律失常学杂志,2006,10(3):198

7 Falk R. Atrial fibrillation[J].N Engl J Med,2001,344:1 067

8 Jongbloed MR, Dirksen MS, Bax JJ, et al. Atrial fibrillation:multi-detector row CT of pulmonary vein anatomy prior to radiofrequency catheter ablation-initial experience[J].Radiology,2005,234(3):702

9 Cronin P, Sneider MB, Kazerooni EA, et al. MDCT of the left atrium and pulmonary veins in planning radiofrequency ablation for atrial fibrillation:a how-to guide[J].AJR,2004,183(3):767

10 Lacomis JM, Wiggition W, Fuhrman C, et al. Multi-detector row CT of the left atrium and pulmonary veins before radio-frequency catheter ablation for atrial fibrillation[J].Radiographics,2003,23:S35

11 Marom EM, Herndon JE, Kim YH, et al. Variations in pulmonary venous drainage to the left atrium:implications for radiofrequency ablation[J]. Radiology,2004,230(3):824