四川盆地边缘山地贫困地区农村劳动力转移及制约分析

——以四川省沐川县为例

2018-04-28罗怀良张小娟黄晓旭

罗怀良, 张 梅, 张小娟, 王 睿, 黄晓旭, 李 娟

(1. 四川师范大学 地理与资源科学学院, 四川 成都 610101; 2. 四川师范大学 西南土地资源评价与监测教育部重点实验室, 四川 成都 610101)

农村劳动力的职业转换与身份转变是工业化和城市化的关键,而农村劳动力合理流动是我国农村地区现阶段面临的一个主要问题.国内学者就我国农村劳动力及其转移进行了大量研究,结果表明[1-3]:20世纪80年代以就地转移为主,90年代以跨区域长距离流动为主,21世纪则出现增长稳中趋缓和结构调整.近30年来,农村劳动力流动的区域格局发生变化[3-4].

劳力过剩和贫困往往成为贫困地区农村劳动力外出的直接动因[5],外出务工或本地非农就业与贫困发生率有显著负相关关系[6].贫困地区劳动力人口向非农产业转移的能力低下,难以充分流动是贫困地区形成的主要制约机制之一[7],而邻里效应是农村地区形成贫困聚集的一种重要作用力[8].但“打工经济”是一把双刃剑,目前对农村劳动力流动与贫困关系的认识还存在较大分歧[9-11],劳动力流动的减贫效应呈现一定的地区差异化特征[11].此前农村劳动力转移研究偏集大中尺度,对小尺度县域特别是对贫困县域关注不够,对劳动力转移流动制约因素局限于个体特征与家庭因素,缺乏所处区域的因素分析.四川盆地边缘山地既是农村劳动力的主要流出地之一,又多为贫困地区,研究其农村劳动力转移及限制因素对促进该区城乡统筹和消除贫困均具重要意义.本文以沐川县为样本,将宏观数据同问卷调查等微观数据相结合,探讨其劳动力转移的制约与对策.

1 研究区概况与农户问卷调查

1.1研究区概况沐川县位于四川盆地南缘,介于103°32′45″~104°07′47″E和28°45′57″~29°15′54″N,面积1 401.29 km2.该县地势南高北低,地形起伏较大,以山地为主(64.82%)、丘陵次之(34.23%)、平坝最少(0.95%),属亚热带湿润季风气候,土壤有水稻土、紫色土、冲积土、黄壤和石灰性紫色土等类型,其中以水稻土和紫色土为主[12],地带性植被为亚热带常绿阔叶林.沐川县现辖19个乡镇(见图1),人口25.82万,人口密度为184人/km2(2014年).该县于1984年被确定为省定贫困县,是国家“八七”扶贫攻坚贫困县,2011年被列入国家乌蒙山区连片扶贫开发县.2014年该县城市化率(29.09%)、三次产业的比例(22.9∶51.4∶25.7)、人均GDP(23 635元/人)等仍远低于四川省平均值(46.3%,12.4∶50.9∶36.7,35 128元/人).从总体上讲,该县是经济相对滞后的典型贫困山区县.

图 1 沐川县行政区划简图

沐川县全境分属龙溪河、沐溪河和马边河3个小流域(见图1).由于东部龙溪河流域和西部马边河流域的自然环境和社会经济相对均一,中部沐溪河流域分异明显,故选取中部沐溪河流域的沐溪镇、幸福乡与建和乡等3个乡镇作为样本乡镇.

1.2农户问卷调查1) 调查样本抽取.本文采用与人口规模成比例的分层概率抽样(PPS)方法在前述3乡镇随机抽取调查村、村民小组和农户.抽样过程为:首先,将某一乡镇内所有村按人口数从小到大进行排序,并计算出各拟抽取村所对应的移动人口总和;第二,用该乡镇总人口数除以拟抽取村数量,得到抽样的组间距;第三,先产生一个随机数,再用组间距乘以该随机数,该数值对应哪个拟抽取村的移动人口总和,该村就是被抽取的第一个被调查村;第四,以第一个被抽取村的移动人口总和为基数,每次都加上组间距去寻找下一个抽中的村,直至抽出所需调查的村.村民小组的抽取同此法.最后在村民小组内用间隔法抽取调查农户.本研究共抽取3个乡镇、9个行政村(见图1)、43个村民小组和306户农户,问卷调查的样本情况见表1.

2) 问卷实施.调查包括农户人口数,家庭成员年龄、性别、文化程度,每户耕地面积、劳动力,劳动力转移人数、时间、转移地点、外出务工工种、外出务工年收入和家庭年总收入等.由于外出务工年收入与家庭年总收入数据可信度不高,故此两项不予采用.2014年4月17—21日课题组一行11人在沐川县建和乡石围、河口和凤凰3村,幸福乡火岩、杨柳和茅坪3村,以及沐溪镇三溪、泥河和团结3村进行问卷调查,获得有效问卷306份.

2 沐川县农村劳动力及就业特征

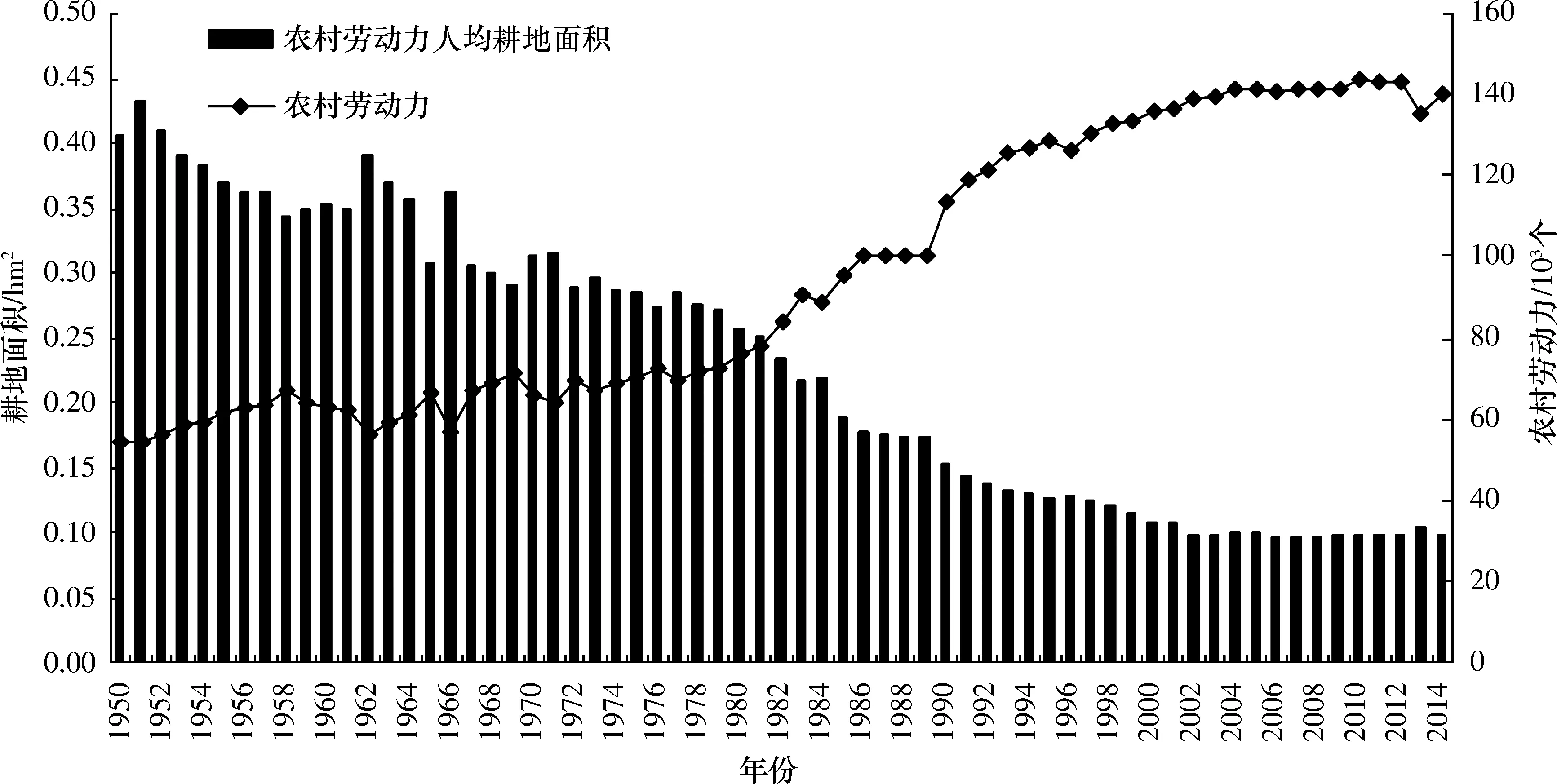

2.1农村劳动力呈波动性增长,农村劳动力人均耕地减少明显建国以来,沐川县农村劳动力数量

由1950年的54 217个[13]增到2014年的140 229个(见《沐川县统计年鉴》(2000—2014)),其增长具明显波动性(图2):1980年以前增长缓慢,且波动较大,之后增长迅速,且波动较小,但2000年以来又趋平缓.而该县以山地为主,耕地在土地中所占比重小(2014年仅占9.83%).随着工业发展和城市化推进,其耕地从1950年的21 997.27 hm2减少到2014年的13 774.47 hm2,减少37.38%.农村劳动力数量的持续增加与耕地面积的不断减少,使该县农村劳动力人均占有耕地下降趋势明显(图2):由1950年的0.406 hm2减少到2014年的0.098 hm2.

表 1 沐川县农户问卷调查抽取样本统计

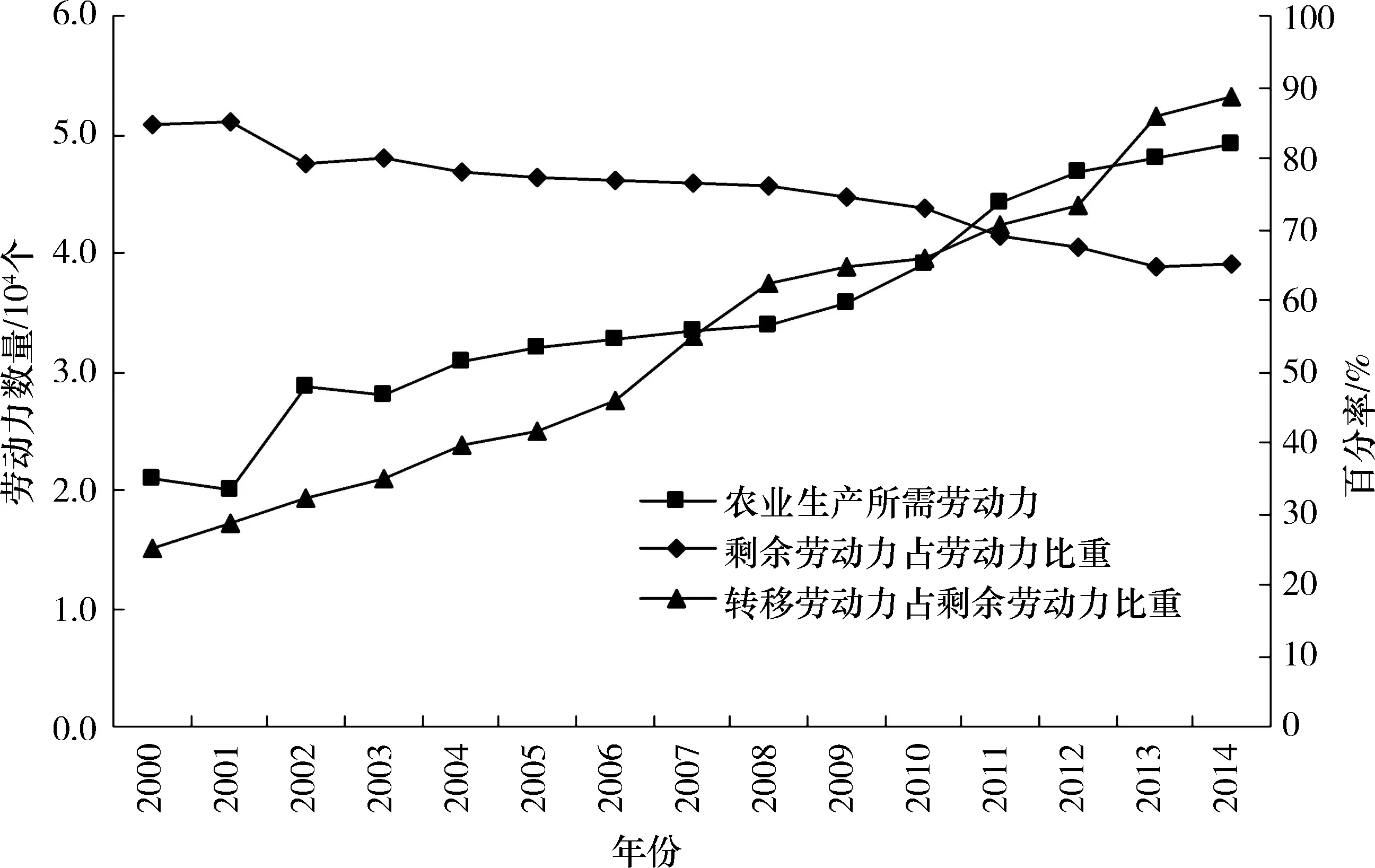

图 2 沐川县农村劳动力及农村劳动力人均耕地变化

2.2农业生产对劳动力的需求不断增大,但剩余劳动力数量仍然巨大由于对农村剩余劳动力的概念理解存在分歧,使农村剩余劳动力估算方法存在差异[14-17].考虑到数据的可得性,参考相关文献[14],本文采用修正后的工日折算法进行沐川县农村剩余劳动力估算,各类农产品的用工量采用《全国农产品成本收益资料汇编2012》中的数据,而农民的合理工作负荷则确定为270个工作日/年[14-15].先用沐川县2000—2014年农产品产量数据估算出农业生产对劳动力的需求量.再结合农村劳动力、外出务工人数等,可估算出剩余劳动力数量及其所占劳动力的比重,转移劳动力占剩余劳动力的比重(见图3).

从图3中可知,近15年来(2000—2014)随着农村经济的发展,沐川县农业生产的劳动力需求不断增大,2014年需求量(49 101人)是2000年需求量(20 839人)的2.36倍.但由于该县土地资源有限,农产品商品化程度低,农村经济发展速度受限,农村剩余劳动力数量依然很大(2014年为9.1万多,占当年农村劳动力的64.99%).大量农村剩余劳动力的存在,增加了农民增收的难度.2014年该县城镇居民人均可支配收入为17 615元/人,农民人均纯收入仅7 460元/人,城乡居民人均收入差距达10 155元.

图 3 沐川县农村剩余劳动力估算值及转移劳动力比重(2000—2014)

注:1) 农村劳动力和转移劳动力数据源于《沐川县统计年鉴》(2000-2014);2) 农业生产所需劳动力系根据沐川县主要农产品产量估算.农产品的用工量采用《全国农产品成本收益资料汇编2012》数据,其中,胡豆、豌豆、绿豆和红小豆采用大豆的用工量标准;果园采用柑桔园的用工量标准;白姜和黄姜采用蔬菜的用工量标准;土豆和甘薯采用其它谷物的用工量标准.

2.3沐川县农村劳动力就业以农业(种植业)和建筑业为主沐川县以农业为主,工业化和城市化水平低,而农业又以种植业为主(2014年占51.99%),畜牧业(29.51%)和林业(14.67%)为辅,而渔业和农业服务业所占比重很低(分别为2.10%和1.75%).在种植业中,粮食作物占作物播种面积的比重高达56.52%、经济作物次之(32.45%)、其他作物更低(11.03%).水稻、玉米和薯类在粮食作物中占绝对优势(播种面积达91.31%);经济作物以油菜、黄姜和白姜所为主(播种面积占82.60%),魔芋、花生和甘蔗等较少(占16.10%),而土烟、芝麻和麻类等多为自用而种植很少,其他作物种植以蔬菜和饲料为主.畜牧业以分散的家庭圈养为主,少有规模化养殖场.除林竹抚育与浆纸/板材产业链、茶叶生产加工(茶园占全县土地面积的10.01%)、猕猴桃等水果生产(两者占全县土地面积的3.02%)外,农业生产均以分散农户经营为主,致使农村劳动力就业主要集中在传统的农业(44.95%,特别是种植业)和建筑业(13.61%).

2.4外出务工是农村劳动力流动的主要渠道该县属于乌蒙山连片贫困地区,农村劳动力难以就地转化.1986年前沐川县劳动力转移是自发行为,人数不多[13].1987年开始为南京市建材行业(砖厂)输出150余名劳动力,开省外劳务输出的先河.1992年首次向中外合资企业(中日鳗公司)输出海员12人,次年为台湾捕鱼企业输送海员20人.随后,劳动力转移规模和区域逐渐扩大.据沐川县统计资料显示,该县近15年来农村劳动力外出务工数量持续增长,2014年外出务工人数(8.06万人)是2000年外出务工人数(2.89万人)的2.79倍,增加5.17万人,年均增长3 400多人.农村劳动力外出务工成为农村劳动力流动的主要途径.

3 沐川县农村劳动力转移特征

综合沐川县相关资料[13]和2000—2014统计年鉴,结合2014年农户问卷数据(表2),可将该县近期农村劳动力转移特征归纳如下.

3.1农村劳动力转移数量逐年增大,转移劳动力占劳动力的比重不断上升问卷调查表明(表2),306户有165户涉及劳动力转移(占53.92%),转移农村劳动力占农村劳动力数量的比重为29.37%,农村劳动力转移收入已成为农户家庭收入的主要来源.从前述该县农村剩余劳动力估算及转移劳动力数据(图3)来看,近15年来(2000—2014)该县农村剩余劳动力转移数量逐年增大:其转移劳动力占农村劳动力的比重由21.26%上升到57.48%,而转移劳动力占剩余劳动力的比重也由25.10%攀升到88.45%.

3.2劳动力转移以“县外省内”和“县内”转移为主,转移距离有明显的缩小趋势从2000—2012年沐川县农村劳动力转移地区构成统计(图4)可以看出:近13年来该县劳动力转移以县外省内和县内为主,剩余劳动力转移地区平均比重由高到低依次是“县外省内”(34.64%)、“县内”(33.90%)、“省外国内”(29.49%)和“国(境)外”(1.97%).其中,在省内转移(含“县内”和“县外省内”)占绝对优势(达68.54%),且上升趋势明显:由2000年的64.16%上升到2012年的73.57%.该县农村劳动力转移的距离有明显的缩小趋势(向县内集中,其比重由2000年的27.15%上升到2012年的37.92%).而“省外国内”转移的比重则由2000年的33.27%下降到2012年的25.52%,县外省内和国(境)外转移的比重亦略有下降.

表 2 沐川县农村劳动力及转移的问卷调查统计

注:1) 年龄结构依次为:<18、18-35、36-45、45-60、>60岁的比重;2) 文化程度为受教育年限:小学、初中、高中(职高)、大专和本科毕业分别为6、9、12、15和16年,未毕业按实际就读年限计;3) 转移区域流向构成依次为:县内、县外市内、市外省内、省外的转移比重.

图 4 沐川县2000—2012年农村劳动力转移区域构成变化

问卷调查也显示(表2):省内转移占61.94%,省外务工仅占38.06%;而省内转移的比重由高到低依次为:“省内市外”(34.01%)、“县内乡镇外”(12.55%)、“乡镇内”(10.93%)和“市内县外”(4.45%).

距离对就业地感知强度和转移决策方式有重要影响[18].距离决定社会网络密度和家务管理成本,而经济发展水平影响工资水平和就业机会,二者成为决定农民工整体流动方向的基本因素[19].随着四川经济发展,省内一些大中城市(如成都、绵阳、乐山等)因距离较近、工资收入较高,使沐川县农村劳动力转移地点呈现出向省内、甚至县内收缩趋势,出现就近打工,种田和打工两头兼顾的现象.

3.3劳动力转移就业以初级劳务型为主,出现少量专业技术型人才问卷调查显示(表2),该县转移劳动力大多从事建筑、制造业、住宿餐饮、社会服务、批发零售和交通运输仓储通信等工作,其中,37.65%从事建筑、15.79%从事制造业、10.53%从事住宿餐饮,三者合计达63.97%.这主要是由于该县农村劳动力以初中文化为主(平均文化程度为8.39年),缺乏专门的职业技能,难以进入技术含量较高的行业,而主要选择从事初级劳务型工作.可喜的是已出现为数不多的专业技术型人才(受过高等教育),开始进入文化素质要求相对较高的就业领域(如卫生体育社会福利、金融保险房地产、教育文化广播电影电视、科研技术等),但比例很低(仅占5.67%).

3.4转移以新生代农民工为主,出现从“生存性”转移到“发展性”迁移的变化问卷结果表明(表2),该县劳动力转移以18~35岁的新生代农民工[14]为主体(占53.85%).在有劳动力转移的165户中,6户带眷迁移(占3.64%).带眷转移迁徙,既有利于未成年人监管和老年人赡养,也成为农村人口市民化的前奏.这种转移比单纯的打工挣钱有一定程度的改观,成为农村劳动力市民化的一种过渡形式.调查发现,有相当一部分新生代农民工有迁居城市的意愿或打算.这说明该县农村劳动力转移开始出现从“生存性”转移到“发展性”迁移的变化.

3.5劳动力转移乡镇间的区域差异明显,影响因素复杂本次调查3个样本乡镇的自然地理环境与社会经济状况均存在明显差异(表3).总体来说,县城所在的沐溪镇自然条件、社会经济最优,近郊的幸福乡次之,远郊的建和乡最差.劳动力转移的问卷结果也存在明显差异(表2):幸福乡转移强度最大,建和乡次之,沐溪镇最小;转移区域、就业领域与转移带来的问题也有明显的乡镇差异,落后乡镇对农村劳动力转移制约明显,但影响因素复杂.

表 3 2014年沐川县沐溪镇、幸福乡和建和乡概况

资料来源:见文献[13]和《沐川县统计年鉴2014年》.

4 沐川县农村劳动力转移转化的制约因素及对策

4.1沐川县农村劳动力转移转化的制约因素1) 异地转移的制约因素 (a)盲目自发的异地转移.问卷中247名省外转移人员遍布24个省区,以东部沿海地区(共占52.13%)的浙江、广东和江苏(分别占19.15%、13.83%和6.38%)最多,西部地区的新疆也较多(占14.89%),其余20个省区的转移人数有限.这种省区分布的分散性表明,该县农村劳动力省外转移缺乏有效的组织和统筹,转移具有很大的随机性.劳动力外出仍主要靠血缘、人缘和地缘等“三缘关系”,成规模和有组织的集中转移少见.盲目的自发转移对农村劳动力持续稳定的异地转移有较大制约.(b)异地转移劳动力的就业竞争力不强.如前所述,由于该县农村劳动力综合素质和劳动技能低下,只能从事粗笨简单的体力劳动,很难进入技术含量高的行业,就业竞争力不强.63.97%的转移劳动力从事建筑(高达37.65%)、制造业和住宿餐饮.随着劳动力市场对劳动力资源素质要求的不断提高,就业市场竞争日趋激烈,这类缺乏有效训练和组织的农村劳动力的就业领域和空间会更趋窄小,对劳动力异地转移的制约会越来越大.(c)异地转移带来的社会问题突出.问卷调查表明(表2),带眷迁移的农户比例很低(仅3.64%),而165户转移农户中有29户仅留守老年人或未成年人(占17.58%),其中,单独留守老人41人,占调查农户全部老人的19.90%;单独留守未成年人21人,占调查全部未成年人的7.69%.单独留守造成老年人赡养与未成年人监管缺失等社会问题,在一定程度上制约着劳动力异地转移.

2) 就地转化的制约因素 (a)农业对农村劳动力的吸收和消化有限.沐川县农业经济结构(种植业达51.99%)与土地资源结构(林地占69.91%,耕地仅占9.12%)不匹配,农业资源利用不合理.仅有林竹—纸浆—纸/板材生产(以永丰纸浆公司、禾丰纸业公司为主)、茶叶采摘—加工(以“一枝春”茶叶为主)和竹笋/金银花/魔芋栽培—采集—加工的森林食品加工(以四川森态源生物科技为主)等少量农业产业化项目,其对农村经济的带动十分有限.传统的农村经济结构和低水平的农业产业化对农村劳动力的吸收和消化十分有限.(b)非农产业对农村劳动力的吸纳能力不足.沐川县工业主要集中在林浆纸板、电力(以水电为主,水电装机22万kW)、磷化工和食品加工等有限的门类.除机制纸和浆板生产外,其余生产能力和规模都比较小.受经济发展、城市化水平以及基础设施的限制,该县第三产业也不够发达(2014年占GDP的25.70%).非农产业缺乏和规模偏小,对农村劳动力的吸纳能力不足.(c)城镇规模和数量偏小,农民工难以市民化.我国出现的“农民非农化”与“农民工市民化”两阶段现象[2],在沐川县这样的贫困地区表现更为明显.该县城镇化率低(2014年仅29.09%),全县19个乡镇中仅4个乡镇非农业人口超过2 000人,而除县城沐溪镇非农业人口接近3万人外,该县第二大乡镇黄丹镇非农业人口仅3 800人,城镇规模狭小.该县农村劳动力流动与转移主要停留在“农民非农化”阶段,而“农民工市民化”难度很大,这严重制约着农村劳动力就地转化.

4.2促进沐川县农村劳动力合理流动和转移转化的对策针对目前沐川县农村劳动力转移转化存在的制约,今后应主要考虑以下措施.

1) 近期以加强转移服务和管理为主,促进农村劳动力外出转移.

像沐川县这样经济发展整体滞后的贫困地区,数量较大的农村剩余劳动力仍难以在短期内就地消化,仍需要依靠外出转移来解决.因此,在未来一定时期内农村劳动力转移服务和制度建设仍然不能松懈.要在继续推进普及九年义务教育的基础上,进一步加强职业技能培训,不断提高农村劳动力的素质,进而提高就业竞争力.同时,当地各级政府更应在健全农村劳务输出和就业的配套管理、服务体系、促进劳务输出有序化方面下工夫.探索有组织、成规模的劳动力转移输出模式,并逐步探索和健全留守老年人养老和未成年人监管的配套措施.发挥邻里效应[8],促进农村劳动力的有序流动.

2) 推进农业结构调整,重视低丘缓坡开发,增强吸纳农村劳动力的能力.

我国现阶段农村劳动力转移具有兼业性和不彻底性[2],沐川县的“兼业型”、“钟摆式”特征亦很明显.因此,农业经济发展直接关系着农村劳动力转化.该县林业和畜牧饲草等农业资源优势明显,今后应挖掘和发挥林牧业发展优势,将土地流转和解决农村劳动力结合起来,促进农业结构调整和农村劳动力的行业转化与吸收.特别需要重视的是[20],在乌蒙山集中连片贫困区中,沐川县是低丘缓坡耕地开发较适宜和建设用地开发较适宜(海拔794~1 365 m,坡度在3°~6°,距离主要交通线或现有建设用地距离500~1 000 m的低丘缓坡)的主要区域之一.低丘缓坡耕地开发可缓解耕地紧张,而低丘缓坡建设用地开发可扩大该区城市化和工业化发展空间并节约一定的耕地,也将有利于因地制宜承接东部沿海地区产业转移,从而减少失地农民并吸纳部分农村剩余劳动力.

3) 将扶贫开发与农村劳动力转移结合起来,因地制宜推进乡村发展和劳动力就地转化.

沐川县地势起伏大、农村自然环境与社会经济发展的区域差异明显.2014年农民人均纯收入最高(黄丹镇,8 254元)比最低(底堡乡,7 076元)多1 000多元;农民人均粮食产量最高(沐溪镇,543 kg)是最低(富和乡,283 kg)的近2倍.针对其区域差异明显的特征,要利用精准扶贫契机,因地制宜地促进乡村基础设施建设、农业结构调整和城乡统筹,将扶贫开发与劳动力转移结合起来推进乡村发展和劳动力转化.在人口稠密、基础和条件相对优越的马边河与沐溪河干流乡镇要将劳动技能培训帮扶与产业扶持作为重点,将劳动力外出务工与就地转化相结合,促进劳动力合理流动.在海拔较高、相对偏远、人口稀疏、耕地丰富和剩余劳动力数量少(如杨村乡仅87人/km2,人均耕地达0.6 hm2,为全县平均值的6倍多),而扶贫任务重的乡镇,要将产业发展作为扶贫重点,积极推进劳动力的就地转化.

城镇化的本质就是农业人口向城镇非农产业的转移和集中.促进农村人口城市化转移是解决农村贫困问题的根本[5].要充分利用国家近期出台的户籍制度改革和推进城市化的政策,推进农业人口市民化.随着城镇化推进,应积极引导农村劳动力从事商业、服务业、建筑业、运输业和维修业等这些快速发展、适宜性好、互补性强的行业,使城镇居民和农民工双方受益.

4) 实施区域产业转型与农村劳动力流动的有效联动.

从长远看,要实现农村现代化,必须加大非农产业在农村经济和农民收入中的比重[21],即要通过产业发展促进农村发展,进而推动农村劳动力从区域流动向就地吸纳转变.从现有基础来看,沐川县非农产业仍要以劳动密集型为主,尤其要坚持发展劳动密集型的制造业,不宜过早大力发展资本、技术密集型产业.这样既能降低成本,又能较多地吸纳农村劳动力.在贫困地区,县城是县域经济的主要增长极.该县应以县城沐溪镇、条件较好的黄丹、永福和舟坝等城镇建设为重点,吸引企业向其集中,办好工业园区,逐步发挥其积聚效应和扩散效应.特别是要充分利用已形成的茶叶采摘、加工,浆纸纤维、竹木型材等产业化基础优势[22-23],以利店和沐溪为中心的茶叶生产,以永福和沐溪为中心的机制纸和浆板生产等为重点,加快推进农业产业化,促进就地就业[24].此外,发展乡村旅游也是消化农业劳动力的选择之一[25].随着仁(寿)沐(川)马(边)高速公路的建设,该县对成都平原城市群及周边地区的通达性和吸引力将得以显著改善和提高.该县可结合林竹抚育、有机农业,发展乡村旅游,吸纳和消化部分农村劳动力.

总之,沐川县应以茶、林竹纸业产业链的延伸和产业园区的建设来加速工业化,通过工业化扩大剩余劳动力就业;以农业现代化支撑城镇化,吸纳剩余劳动力,使农业现代化、工业化和城镇化协调发展[26].同时,将工业化与城市化结合起来,发展第三产业,吸纳剩余劳动力.实现区域产业转型与促进农村劳动力流动的有效联动.

致谢研究生顾岑、张启霞、彭春艳、张开、孔静等参加问卷调查及数据处理.问卷调查得到沐川县县长周明德、县政府办公室副主任夏先明、沐溪镇副镇长欧映霞、幸福乡副乡长李军、建和乡副乡长张登元,以及村组干部的大力协作,谨致谢意.

[1] 殷江滨,李郇. 中国人口流动与城镇化进程的回顾与展望[J]. 城市问题,2012(12):23-29.

[2] 王忻怡. 我国农村剩余劳动力“两阶段”转移理论的研究述评及现实意义[J]. 经济体制改革,2012(5):170-173.

[3] 申鹏,陈藻. 产业转型视角的农村劳动力区域流动研究[J]. 农村经济,2015(5):108-112.

[4] 曾湘泉,杨玉梅. 我国劳动经济学研究回顾与展望[J]. 劳动经济,2015(1):4-10.

[5] 柳建平. 影响贫困地区农村劳动力流动决策因素的特征分析[J]. 人口与经济,2010(5):8-14.

[6] 向运华,刘欢. 农村人口外出流动与家庭多维贫困动态演进[J]. 吉林大学社会科学学报,2016,56(6):84-95.

[7] 李雨停,丁四保,王荣成. 我国农村贫困区域及农村人口转移问题研究[J]. 经济地理,2009,29(10):1704-1709.

[8] 方迎风,张芬. 邻里效应作用下的人口流动与中国农村贫困动态[J]. 中国人口、资源与环境,2016,26(10):137-143.

[9] 赵曼,程翔宇. 劳动力外流对农村家庭贫困的影响研究:基于湖北省四大片区的调查[J]. 中国人口科学,2016(3):104-113.

[10] 李石新,高嘉蔚. 中国农村劳动力流动影响贫困的理论与实证研究[J]. 科学·经济·社会,2011,29(4):5-11.

[11] 樊士德,江克忠. 中国农村家庭劳动力流动的减贫效应研究:基于CFPS数据的微观证据[J]. 中国人口科学,2016(5):26-34.

[12] 四川省沐川县地方志编纂委员会. 沐川县志[M]. 成都:巴蜀书社,1993:51-95.

[13] 四川省沐川县地方志编纂委员会. 沐川县志(1986—2000)[M]. 成都:巴蜀书社,2002:57,98,525.

[14] 文青. 我国农村剩余劳动力的最新测算与政策含义[J]. 西南金融,2013(11):74-76.

[15] 王检贵,丁守海. 中国究竟还有多少农业剩余劳动力[J]. 中国社会科学,2005(5):27-35.

[16] 钟钰,蓝海涛. 中国农村劳动力的变动及剩余状况分析[J]. 中国人口科学,2009(6):41-48.

[17] 王红玲. 关于农业剩余劳动力数量的估计方法与实证分析[J]. 经济研究,1998(4):52-55,69.

[18] 赵春雨,苏勤,李飞,等. 农村劳动力转移就业空间决策过程研究:以合肥市为例[J]. 地理科学,2013,33(4):418-426.

[19] 杨慧敏,高更和,李二玲. 河南省农民工务工地选择及影响因素分析[J]. 地理科学进展,2014,33(12):1634-1641.

[20] 魏海,秦博,彭建,等. 基于GRNN模型与邻域计算的低丘缓坡综合开发适宜性评价:以乌蒙山集中连片特殊困难片区为例[J]. 地理研究,2014,33(5):831-841.

[21] 罗怀良,许可,李霞,等. 川中丘陵地区农村剩余劳动力转移对社会经济发展的影响[J]. 安徽农业科学,2008,36(16):7029-7031,7034.

[22] 陈其勇,王统强,陈元贵. 四川沐川县竹产业现状与发展建议[J]. 世界竹藤通讯,2014,12(4):43-504.

[23] 吴昭华. 林浆纸一体化模式富民强县[N]. 中国环境报,2010-09-20-007.

[24] 徐承红,杨婷婷,陈航. 农村剩余劳动力转移与统筹城乡:以四川为例[J]. 云南财经大学学报,2010(4):121-126.

[25] 柳百萍. 发展乡村旅游与转移农业剩余劳动力新选择研究[J]. 中国农学通报,2006,22(6):500-504.

[26] 李亦楠,邱红. 新型城镇化过程中农村剩余劳动力转移就业研究[J]. 人口学刊,2014,36(6):75-80.

[27] STARK O, TAYIOR J E. Migration incentives, migration types:the role of relative deprivation [J]. Economic J,1991,101(408):1163-1178.