龙门山北段地貌发育特征及其形成因素分析

——以通口河治城段流域为例

2018-04-28冯金炜邱占林刘玉法

冯金炜, 马 超, 李 勇, 陈 欢, 邱占林, 刘玉法, 张 威, 赵 重

( 1. 成都理工大学 油气藏地质及开发工程国家重点实验室, 四川 成都 610059; 2. 四川省地震局 工程地震研究院, 四川 成都 610041; 3. 中国地质科学院 探矿工艺研究所, 四川 成都 610031; 4. 龙岩学院 资源工程学院, 福建 龙岩 364012)

地貌是不断发展变化的,地貌发展变化的物质过程称地貌过程,内力和外力是塑造地貌的2种营力,地貌是内力过程与外力过程相互统一的产物.龙门山是青藏高原山脉中落差高度变化最大的山脉,构造作用强烈,李勇等[1]通过研究龙门山构造的地貌标志定量计算了龙门山主断裂的逆冲速率与走滑速率的关系,进一步分析了龙门山周缘地貌演化趋势.Ouchi[2]认为断层及褶皱影响河流形态及搬运沉积过程,而河流的多样性则影响着周缘的地貌的演化.李亚林等[3]通过研究构造运动对河流地貌特征的响应指出:早期逆滑和走滑断裂控制水系形态,而晚期的正断层和地堑构造控制河流地貌的发育演变.2008年“5·12”地震导致映秀—北川断裂发生地表破裂,导致龙门山地区基岩的同震隆升变形[1,3],触发大规模的同震滑坡、崩塌等地质灾害发生,形成大面积松散物质堆积,在气候的作用下进一步改造龙门山区域的地貌[4-6].因此研究区域性的构造抬升及河流侵蚀对未来地貌演化方向的影响十分重要.本文基于ArcGis技术提取龙门山北段通口河治城段的地形因子及河流剖面等参数,进一步探讨构造、气候等因素对治城段地貌演化发展趋势的影响.

1 资料与处理方法

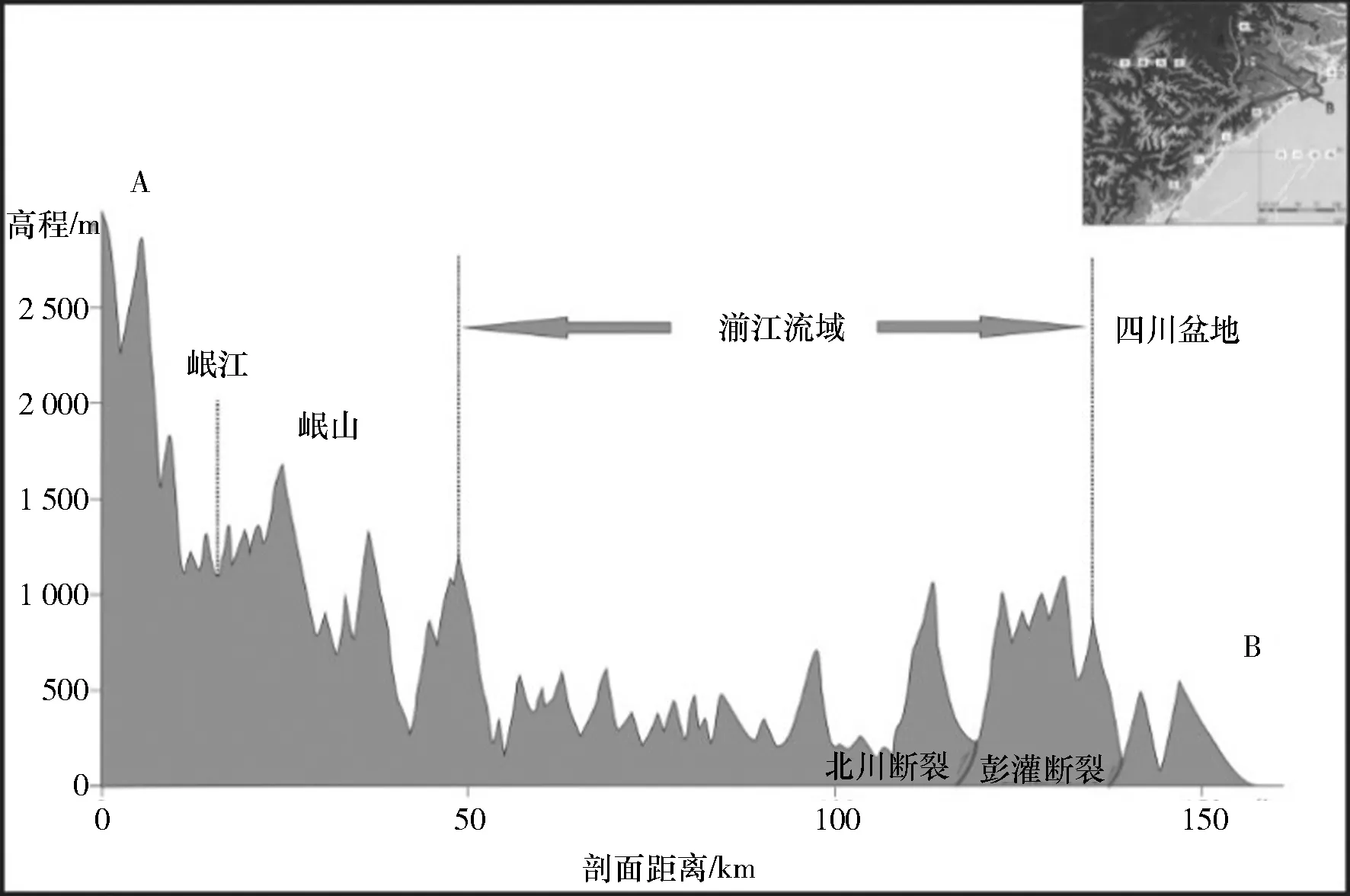

通口河系属龙门山中段山前河流,是涪江的重要支流之一,起源于九顶山南麓,西北—南东流向,在彭州市境内穿越龙门山,在丹景山镇进入成都平原,是涪江流域的一级支流.本文研究区域通口河段挟持于后龙门山深断裂与江油—灌县大断裂之间,最高海拔2 260 m,最低海拔600 m(图1),落差1 660 m,地势呈现自北西往南东降低(图2).

本次研究通过无人机勘察及野外实测获得高程点,由高程点绘制成等高线.利用ArcGis 10.2软件将等高线矢量数据生成TIN,再由TIN转成DEM,经过DEM栅格数据多次处理获得通口河流域治城段地形特征和水系网络特征.

1.1地形坡度的获取利用ArcGis 10.2软件,将获得的高分辨率DEM数据(1∶1万,栅格大小5 m),经过ArcToolbox中3D Analyst工具的栅格表面计算地面坡度的平均值,获得治城段平均坡度分布区间为0°~69.1°,通过图层属性将平均坡度范围分为4个等级,分别为:0°~15.6°、15.6°~30.9°、30.9°~44.5°、44.5°~69.1°.4个坡度区间的分布范围如图2所示.

1.2水系网络的获取利用ArcGis 10.2软件,将得到的DEM进行填洼获得无洼DEM,经过水文分析工具得到流向和流量,将阈值设置为5 000获得流水累计栅格,以此得到通口河流域水系分布图(图3).通口河流域主要发育4个较大支流:小园河支流(支流1)、白草河支流(支流2)、白坭沟支流(支流3)、玉溪河支流(支流4).下面将通过对通口河支流的河流纵剖面和横剖面特征进一步分析.

图 1 通口河流域纵剖面图

图 2 治城段流域平均坡度分布图

图 3 治城段流域地形与水系图Fig. 3 Topographic and water system of Zhicheng river basin

2 通口河治城段流域发育特征

2.1通口河治城段流域的地形特征通过DEM计算出来的通口河流域治城段平均坡度分布图(图2)可宏观表达该区域地貌特征.北川老县城附近(即距北川—映秀断裂北西侧4 km区域内)平均坡度较大,多介于30.9°~62.3°;玉溪河和通口河河流区域坡度较小,多为10°~30°;研究区北西段(以禹里乡和漩坪乡连线为界,下同)刘家窝—茶园坪—白岩坪—灯草坪断断裂破碎带区域平均坡度较大,多介于30.9°~62.3°;挟于各断裂带之间的区域区域均属于小角度坡度:16.3°~26.0°.

不同地层岩性(图4)可体现出不同坡度分布,结合地质图与坡度图可进一步分析通口河流域的地貌特征.北川映秀断裂北西向(4 km)为志寒武系油房组,岩性以中、粗粒岩屑砂岩、粉砂岩互层,南东侧以泥盆系和石炭系灰岩为主,北西向一侧坡度明显较大.研究区中部以志留系茂县群第二组灰岩环绕茂县群第一组千枚岩,灰岩区域坡度大于千枚岩区域.位于研究区北段刘家窝—茶园坪—白岩坪—灯草坪断层附近岩性以千枚岩夹灰岩、砂岩为主,坡度大于单纯千枚岩地层.

通过断裂带与岩性对坡度分布影响可知,断裂(刘家窝—茶园坪—白岩坪—灯草坪断裂、北川断裂)上下盘周围的坡度具有一定的差异性,断层上盘4~6 km范围内坡度大,说明2条逆冲断裂上盘处于隆升状态,断裂上盘的河流侵蚀下切作用将相对较快.通过对比地形坡度(图2)及地层岩性(图4)可知岩性的“软硬”程度同样对坡度的分布起一定的作用:研究表明砂岩和灰岩区域坡度明显大于千枚岩区域坡度.

2.2通口河治城段流域的水系特征本文基于ArcGis 10.2软件,将得到的DEM进行填洼或得无洼DEM,经过水文分析工具得到流向和流量,将阈值设置为5 000获得流水累计栅格,以此得到通口河流域水系分布图(图2).通口河流域主要发育4个较大支流:小园河支流(支流1)、白草河支流(支流2)、白坭沟支流(支流3)、玉溪河支流(支流4).下面通过对通口河支流的河流纵剖面和横剖面特征进一步分析.

图4治城段流域地质构造简图

Fig.4ThesimplifiedgeologicalandstructuralmapofZhicehngriverbasin

2.2.1河流纵剖面 受到地质构造、流域基部岩性特性、气候降雨等诸多因素影响,河流纵剖面呈现不同形态.研究区域较小,气候条件几乎相同;基部岩性以志留系茂县群千枚岩为主,4条支流流向大致垂直于岩层走向,因而该区域河流剖面形态主受构造影响.通过对河流纵剖面形态特征的分析可有效反映通口河流域的构造差异性.

关于河流剖面与地貌演化的关系前人做出了大量的研究,陈彦杰等[7]通过对河流纵剖面模型进行了总结:1)地形面在受到地体抬升后构造运动即停止,则初始形成的河流其纵剖面的下凹程度较小或近乎直线, 可以用线性剖面来拟合;2)随着中上游侵蚀作用的进行,河流将侵蚀下来的物质搬运至下游堆积,使得河流纵剖面的下凹程度逐渐变大而逐渐演化成指数剖面;3)随着下游物质的堆积,河流中-上游的侵蚀,河流纵剖面下凹程度进一步加大,可以用对数函数来拟合河流纵剖面;4)再进一步发展,如果流量增加或由于构造运动等形成破碎带导致输沙量增加,使得河流纵剖面的下凹程度快速增大而呈现出乘幂函数剖面.河流纵剖面的演化趋势为:线性→指数→对数→乘幂.

通口河流域治城段图幅较小,在考虑到流域内各条支流的气候和岩性类似的情况下,构造运动是影响河流纵剖面的主控因素.通过对研究区4条支流(图2、图5)对比分析:支流1、支流2、支流3下凹程度低,呈近线性指数拟合,即考虑该3条支流较“年轻”,在气候和基底岩性相似的情况下,支流1靠近刘家窝—茶园坪—白岩坪—灯草坪断层;支流2穿过刘家窝—茶园坪—白岩坪—灯草坪断层、盛家院—密地坪—杨柳松断层及茂汶断裂;支流3位于盛家院—密地坪—杨柳松断层附近;很可能由于构造导致山体相对抬升,使得这3条支流的纵剖面接近线性拟合.支流4和通口河主干接近对数剖面,说明这2条河流演化速度慢受地质构造作用相对较少,河流进入“中、老年化”,根据地质资料及实地路线观察,该2条河流附近断层地质作用较弱,处于相对稳定状态.

图 5 治城流域主要支流纵剖面

2.2.2河流横剖面 通过研究区横剖面线可得各支流情况(图6):支流1、支流2、支流3河谷呈深“V”型,说明河流正进行快速下切侵蚀作用,也进一步反映这3条支流范围内抬升作用较强.支流3和通口河(湔江)主干河谷为U型谷,说明这2条河流有侧向侵蚀作用.根据河流发育特征,河流先以纵向下切作用为主,当河流纵剖面达到平衡状态时,河流再以侧向侵蚀为主.通过5条河谷对比分析:支流4和通口河主流相对于支流1、2、3下切侵蚀速率慢,构造相对稳定,山体抬升不明显,地貌不会发生太剧烈的演化.

图 6 流域治城段河流横剖面分析图

3 通口河治城段流域地貌发育的主要影响因素

3.1构造活动对地貌演化的影响2008年汶川地震的发生导致震区地质灾害大面积爆发,据野外核查,研究区构造活动的较明显(断层附近)地区地质灾害成面状分布.在地质构造的发育的地区,构造面发育导致周围岩体破碎,稳定性差,极易发生地质灾害.构造对地质灾害的控制主要表现在以下几方面:1) 断层均以北东向排布,控制着研究区内山脉及河流的展布.区域内多条小断层交汇,交汇处形成大面积“X”节理,使得岩体失稳,形成规模较大的地质灾害.断裂带附近岩体较其它地区破碎,研究区西北段无根密集断层、中段茂汶断裂、南西段北川断裂比较典型.2) 现代新构造运动,特别是地震活动,直接破坏了岩土体的结构,使岩土体的物理力学强度降低.研究区主要以绢云千枚岩为主,岩性较为软弱,在断层作用下,节理面发育,岩体破碎,当地表水渗入时使岩层软化形成活动带,当遇大量降雨渗入土体,增加了土体自重或下滑力,使土体的粘聚力和磨擦力减小,便产生了滑坡、崩塌,也为泥石流提供大量物源.3) 构造带中多期次构造运动的叠加,使岩体完整性降低,更易于被风化,同时由于破碎带的影响,其风化深度更大,研究区多条区域性断裂为后期在北川断层上的叠加.4) 构造裂隙及断层面常与卸荷裂隙组成向临空面的不利组合.

2008年特大地震后不仅造成龙门山断裂带急剧的隆升,也进一步触发了大面积的地质灾害的爆发.根据2016年9月野外勘察,共查明研究区域内崩塌12处、滑坡56处、泥石流5处,地质灾害面积达到5.6 km2,松散堆积物体积约0.019 km3.2010年,对龙门山北川—映秀断裂带同震岩石隆升研究得出的数据中,该研究区域增加的山脉体积估算值约为0.176 km3,大于松散堆积物体积.Robert等[8]也指出,沿断层方向上的部分区域同震岩石隆升增加的山脉体积大于地震导致的堆积物体积,即山脉体积增加.研究区北西段发育小型密集“无根断层”,地震后岩石隆升作用较为剧烈(图7),虽然同震地质灾害产生了松散堆积体,但研究区基岩隆升体积大于同震松散物质体积,即研究区山体体积并未“亏损”,而是处于抬升状态.

图 7 汶川地震触发的同震抬升图(据文献[8]修改)

3.2气候对地貌演化的影响通口河流域治城段气候属于亚热带温润疾风气候,降雨量充足,1967年为最大年降雨量,达到2 340 mm,日最大降雨量达到101 mm,年平均降雨量可达1 399.1 mm.强降雨时期主要集中在7、8、9月份(图8),达到全年降雨量的70%以上.2008年汶川后大面积地质灾害爆发,2013年“7.9”洪灾使得一些潜在地质灾害发生,暴雨诱发的泥石流、崩塌、滑坡共31处.暴雨导致的山洪峰值较大,携带沟谷内崩塌和滑坡物质进入河流.研究区域较大的泥石流有倒开门泥石流和羊盘沟泥石流,每年雨季均携带大量松散物质分别汇入通口河和白草河,地震导致的崩塌物质是主要的物源.许强通过实验,表明:地震灾区发生大型泥石流的临界雨降为35~40 mm/h,最低仅为15 mm/h[9].

根据实地野外核查,泥石流位置均靠近河流,由于构造(主要地震)产生的大面积松散物质通过河流作用搬运至下游地区.由于山脉物质的迁移,影响地貌的改变.气候(以降水为主)影响地貌演化的最直接表现便是河流中输砂率的变化.

研究区松散物通过洪流由白草河、白泥沟、玉溪河等支流携带搬运至通口河,根据通口河下游将军水文站近十年数据表明,降雨量直接影响输砂量,7~9月份为研究区雨季,输砂量野达到峰值.图8体现出降雨量和输砂率呈正相关关系.

图 8 1-12月通口河流域平均输砂率与北川县的月降水量对比分析

前人通过流域输砂量的计算获来得剥蚀速率,本文通过输砂率估算出剥蚀速率,以此研究流域内地貌的演化发展.据绵阳将军石水文站实测悬砂数据统计[10]:多年平均输砂率171 kg/s,多年平均输砂量1.8 kg/m3,多年平均汛期含砂量为2.25 kg/m3,最大输砂量为320万t(1964年),最小年输砂量96万t(1974年).据此比拟推求通口河流域年平均输砂量为2.27×106t,沉积物密度取1.50 t/m3,即1.51×106m3.通口河流域面积为2 808 km2,计算出通口河流域剥蚀速率为0.537 mm/a.侵蚀速率应包括风力搬运作用、化学作用等,因此通口河流域的剥蚀速率应远大于0.537 mm/a.研究数据表明该区域平均隆升幅度为0.456 m,即在未来850年内将剥蚀掉地震成因的山脉增加量. 在地质构造不太强雷的情况下,在气候因素的影响下,山脉物质增加量将被河流迁移至下游.

前人对龙门山在非地震期间的隆升速率已经进行了大量研究.刘树根[11]根据测量地表的变形机制获得龙门山逆冲推覆带的年均隆升速率在0.3~0.4 mm之间;江娃利等[12]研究指出龙门山构造带可达0.2~2.5 m的垂直位移量;邵崇建等[13]等根据多年(1970—1997年)野外实测资料得出在理县附近的隆升速率最大,可达到 3. 5 mm/a.龙门山处于非地震阶段的垂直隆升速率目前数据值较多,大致处于0.2~3.5 mm/a范围内.对比通口河的侵蚀速率(>0.537 mm/a)与隆升速率(0.2~3.5 mm/a),区域总体呈现出抬升作用,海拔处于上升阶段.

4 地貌演化分区

综合上述坡度、河网、构造、气候等要素对地貌演化的影响进行分析,对通口河流域治城段划分为两个区域,以此讨论地貌演化过程.

4.1Ⅰ区(缓慢抬升区) Ⅰ区位于北川断裂上盘附近,汶川地震使得该区山脉抬升.通过各支流纵坡面(图5)可知位于该处的通口河段具有破折点和汇入通口河的玉溪河(支流4)具有明显的破折点,说明该处正处于抬升状态,并且正经历河流下切作用,但由河流横剖面(图6)反应出这2条河流河谷较为宽阔,即河流下切作用弱.此外,该处Ⅰ区岩性由志留系千枚岩过渡到较为坚硬的砂岩,进一步制约了河流剥蚀速率.Ⅰ区堰塞湖位置也可能淤积上流搬运下来的河流物质,使得松散物质堆积量增加.Ⅰ区剥蚀速率小于基岩抬升速率,可以推断Ⅰ区可能为缓慢隆升的地貌演化趋势.

4.2Ⅱ区(快速抬升区) Ⅱ区为研究区北西段,该处发育大量“无根密集”断层,岩性较为破碎,表现为构造作用强烈.支流1、2、3纵坡面呈深“V”型,纵剖面为线性指数,即该处河流下切速度快,进一步说明该区属于隆升阶段.此外,由地形坡度(图3)可知,位于支流1、2、3附近坡度大,河流两侧的将形成陡峭的河谷地形.虽然在汶川地震触发下形成大面积的崩塌、滑坡等松散堆积物质,在河流作用下将被搬运到下流,但通过对比隆升幅度及侵蚀速率,山体并未“亏损”.Ⅱ区基岩抬升速率大于河流侵蚀作用,且在较为剧烈构造运动的情况下,地貌演化将呈快速抬升趋势.

图 9 治城段流域地貌演化分区

5 结束语

通过对龙门山北段通口河流域地貌、构造、气候等特征进行分析,初步得下以下几点认识.

1) 断层上盘附近坡度普遍较大,区域处于抬升状态,河流侵蚀下切作用强,使得地形变得陡峭.岩性影响地形特征,砂岩和灰岩区域地形坡度明显大于千枚岩区域坡度.

2) 以如今通口河流域治城段的构造作用和气候特征,大部分河流处于“年轻”状态,下切剥蚀速率较快,搬运能力较强,上游沉积物极易搬运到下游,使得流域局部地貌往削低趋势发展.

3) 南东段(北川断裂上盘附近)受构造作用影响处于抬升阶段,该位置河流河谷较为宽阔,剥蚀山体速率较慢,受堰塞湖等因素影响将继续积蓄沉积物,山脉将以缓慢速度抬升.

4) 北西段发育“无根密集”断层,岩体破碎,构造强烈,受构造影响基岩将处于抬升阶段.支流1、2、3河谷呈表现为“深V”下切作用侵蚀作用,河流两侧将形成陡峭河谷地形,即进一步证明基岩的抬升,区域呈现出快速隆升状态.

致谢中国地质科学院探矿工艺研究所为本文提供野外地质灾害信息,审稿专家及编辑对本文提出宝贵的修改意见,谨致谢意.

[1] 李勇,周荣军, DENSMORE A L,等. 青藏高原东缘大陆动力学过程与地质响应[M]. 北京:地质出版社,2006:10-16,106-116,125-129.

[2] OUCHI S. Response of alluvial rivers to slow active tectonic movement[J]. Geological Society of America Bulletin,1985,96(4):504-515.

[3] 李亚林,王成善,王谋,等. 藏北长江源地区河流地貌特征及其对新构造运动的响应[J]. 中国地质,2006,33(2):374-382.

[4] 颜照坤,李勇,黄润秋,等. 龙门山北段平通河流域地貌演化过程[J]. 山地学报,2012,30(2):136-146.

[5] 李勇,黄润秋,周荣军,等. 龙门山地震带的地质背景与汶川地震的地表破裂[J]. 工程地质学报,2009,17(1):3-16.

[6] 赵国华,李勇,闫亮,等. 汶川Ms8.0级地震后龙门山构造地貌及地表侵蚀过程研究:以湔江海子段河为例[J]. 四川地震,2014(1):15-23.

[7] 陈彦杰,郑光佑,宋国城. 面积尺度与空间分布对流域面积高程积分及其地质意义的影响[J]. 地理学报(台湾),2005,39:53-59.

[8] ROBERT N P, ALEXANDER L D, NICHOLAS J R, et al. Mass wasting triggered by the 2008 Wenchuan earthquake is greater than orogenic growth[J]. Nature Geoscience,2011,4(7):449-452.

[9] 许强. 四川省“8·13”特大泥石流灾害特点、成因与启示[J]. 工程地质学报,2010,18(5):596-608.

[10] 四川省水利厅. 都江堰水利词典[M]. 北京:科学出版社,2004:254-255.

[11] 刘树根. 龙门山冲断带与川西前陆盆地的形成演化[M]. 成都:成都科技大学出版社,1993.

[12] 江娃利,谢新生. 龙门山后山断裂汶川Ms8.0地震地表破裂带[J]. 国际地震动态,2009(4):4.

[13] 邵崇建,李勇,颜照坤,等. 基于DEM数据的龙门山流域地形起伏度研究[J]. 四川师范大学学报(自然科学版),2015,38(5):766-773.

[14] 颜照坤,李勇,黄润秋,等. 汶川地震对龙门山地区平通河河流系统沉积物输移的影响[J]. 自然杂志,2011,33(6):337-339.

[15] 陈浩,陈朝镇. 汶川地震驱动的滑坡灾害空间发育规律研究:以四川省安县为例[J]. 四川师范大学学报(自然科学版),2016,39(3):427-431.

[16] 曾洪扬,邓斌,李勇. 汶川大地震对岷江上游水资源与水环境的影响[J]. 四川师范大学学报(自然科学版),2009,32(1):134-138.

[17] 李勇,周荣军,ALEXANDER L,等. 映秀—北川断裂的地表破裂与变形特征[J]. 地质学报,2008,82(12):1688-1706.

[18] 黄润秋. 汶川8.0级地震触发崩滑灾害机制及其地质力学模式[J]. 岩石力学与工程学报,2009,28(6):1239-1249.