认知翻译观观照下的诗歌翻译研究

——以蒋坚霞译Stopping by Woods on a Snowy Evening为例

2018-04-27宋燕青杨劲松

宋燕青,杨劲松

(广东医科大学 外国语学院,广东 东莞 523808)

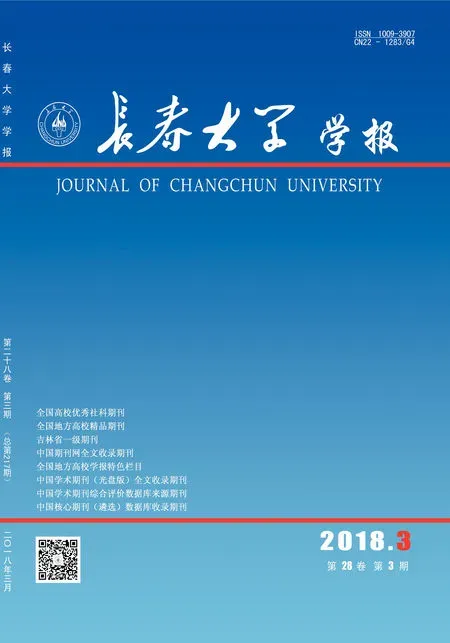

图1 翻译的认知语言学模式

认知语言学认为,人们在日常生活中通过感官感知世界,感知综合为概念,概念进而上升为经验储存于大脑之中。人类的语言能力不是独立的能力,人类语言的产生、习得以及应用源于日常体验,与人们的认知能力息息相关。王寅将体验哲学和认知语言学的基本观点引入翻译学研究中,从新的视角探讨了翻译。在此基础上,他提出了翻译的认知语言学模式:翻译是一种以对现实世界体验为背景的认知主体所参与的多重互动活动为认知基础的认知行为,译者在透彻体验、理解源语语篇所表达出的各类意义的基础上,将其意义尽量在目标语中映射出来,在译文中应传递出作者所欲描写的现实世界和认知世界(如图1)[1]。这一模式包含了6个维度:(1)翻译具有体验性;(2)翻译具有互动性;(3)翻译具有一定的创造性;(4)翻译的语篇性;(5)翻译的和谐性;(6)翻译的“两个世界”。

诗歌是一种特殊的文学体裁,诗歌语言是一种意象语言,诗人常借物抒情,或寓情于景[2]。我国最早对诗歌的定义为“诗言志”,深刻地揭示了诗歌是诗人表达自己对现实的某种态度的手段,含义深刻[3]。诗歌的创作来源于生活,来源于作者对现实世界的感知和体验,诗歌的创作又高于生活,抒情言志,寓意深远。诗歌语言反映了作者的两个世界:现实世界和认知世界。因此,诗歌的翻译实践中,认知因素尤为重要。本文在翻译认知观的模式下,将从译文所体现的作者的现实世界和认知世界以及译文的体验性、互动性、创造性、语篇性、和谐性等6个维度赏析蒋坚霞先生StoppingbyWoodsonaSnowyEvening的译文。本文认为:认知因素在诗歌翻译过程中不可忽视,译者需准确体验原文及作者所反映的现实世界和认知世界,并兼顾作者、文本和读者三要素,才能实现原文与译文的效果对等。

1 Stopping by Woods on a Snowy Evening 原文及蒋坚霞译文概述

StoppingbyWoodsonaSnowyEvening是20 世纪美国田园诗人罗伯特·弗罗斯特的作品,是其多首描写雪景诗歌中的代表性名篇,原诗韵律工整,篇幅短小精悍而寓意深刻。该诗描写了诗人雪夜林边驻足的场景。雪夜中,诗人孤身一人牵着小马路过一片被大雪覆盖的树林,由于被静谧幽深的树林深深地吸引而情不自禁地驻足欣赏,沉浸于雪花纷飞的雪景中,整个世界仿佛也寂静安宁,诗人陶醉于眼前的美景。但是,突然马儿摇响挽具上的铃铛,惊醒了沉醉于雪景中的诗人,敦促他遵守承诺,继续旅程。文笔朴实而真切,却浑然天成,达到了精妙的效果,让人在客观冷峻的诗中读出昂扬向上的心境,美好的田园乡村夜间雪景,回味起来合乎情理,自然贴切。

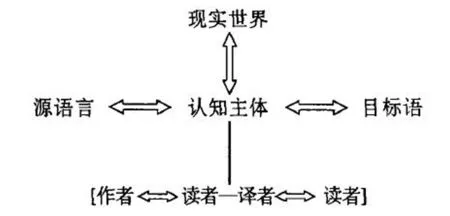

文字表述上,全诗共有四小节。前三节描写了初至林中,大雪覆盖,小马困惑,远离农舍,湖面结冰,夜间寒冷,马摇辔铃,毫无回应,只有漫天白雪。最后一节,则是全诗起承转合的一笔,树林甚美,诺言仍在,安眠之前仍需前行。诗中的意象均是平淡无奇的具象,但诗人巧妙地将这些安排在一起构成一幅雪夜乡村图景,有动有静,有情有景,相互映衬,和谐共存。StoppingbyWoodsonaSnowyEvening原文及蒋坚霞先生译文[4]见图2。

图2 Stopping by Woods on a Snowy Evening 原文及蒋坚霞先生译文

2 翻译认知观观照下对译本的赏析

翻译认知观认识到并描述了认知行为在翻译活动中的客观存在。翻译过程中,译者是翻译活动的主体,但也应充分体验和领悟原作者的创作意图和原作品所欲表达的现实世界和认知世界,尽量将原文所表达的各层意义在译语中映射出来,做到合理解释[1]。同时,译者的认知因素对理解领悟原文内涵意义也有一定的影响。认知语言学认为,语言是以现实体验为基础,再通过认知加工而形成的。译文是译者在体验解读原文的基础上,用译语再现原文的信息和内容。因此,翻译过程中,译者的认知因素不容忽视。作为翻译活动主体的译者,理解原文时也会结合自己的认知,因此译文又具有一定的创造性。认知翻译观认为,翻译具有创造性的同时,也强调译者不能抛开原作进行自由翻译;译者应兼顾“作者”“文本”“读者”三个要素,同时关注翻译主体之间的互动,倡导和谐翻译原则。认知翻译观既是看待翻译活动的一种新的整合性视角,同时又从认知的角度提出了翻译活动的标准。本文将从翻译认知语言学模式所包含的6个维度来评析蒋坚霞先生的译文。

2.1 译文的体验性

体验哲学认为,人类的语言是在体验现实世界的基础上,再通过机制加工而形成的[5]。诗歌的创作离不开作者的体验认知,译者在翻译过程中应对作品作充分的体验性理解才能准确把握原文所传达的内涵意义,从而在译文中对原文做到合理解释。

弗罗斯特多以白描手法描绘自然环境,常赋予现实世界的山、水、人、物等实物以象征意义,富有情感,妙趣盎然,并在诗歌结尾揭示深刻的人生哲理和人生感悟。诗人也将个人对于生活的思考、对人生的感悟寓于大自然的描绘之中,意象丰富,抒情言志。所以,他的诗歌虽然语言简洁直白,意义却深刻隽永。原文标题为StoppingbyWoodsonaSnowyEvening,译者译为“雪飘黄昏时策马林边停”。原文标题描述的现实世界是:在飘雪的夜晚停驻在树林边上。但诗人想要表达的内涵意义是:自己在雪夜孤独一人,牵着小马路过这片树林作短暂停歇,空荡阴冷的自然环境也徒增了内心的寂寥和冷峻,虽然想作停留,但因为有承诺要遵守,所以要继续赶路。标题奠定了全诗的基调,因此译者在充分领悟了作者的意图后,将标题译为“雪飘黄昏时策马林边停”,意为暂时停驻于林边,终将要继续前行。stop by是指顺便拜访,停靠某地。译者的标题完全体现了原诗所要表达的现实世界,也译出了作者欲表达的真实含意。

2.2 译文的互动性

翻译认知观认为,翻译过程是以主体参与的多重互动为基础的认知行为。译文的互动性主要体现在译者与原文,译者与作者,译者与读者,作者、译者、读者与原文之间的互动关系。翻译过程中,译者只有充分考虑多重的互动关系,才能确保正确地理解原文,合理传达原文信息,在原文作者和译文读者之间架起沟通的桥梁,做到和谐翻译。原诗第二诗节,最后一句“The darkest evening of the year.”,一年中最黑暗的夜晚,客观描写了隆冬时节天色昏暗的世界,在蒋译文中“最黑的夜里”得到了传达。蒋译文清楚地再现原文图景,将读者置身于诗中,体验自然,和作者感知同样的时空境界。第三诗节中,第三句the only sound是对小马摇铃的回应,才有下一句漫天大雪随风飘拂的景象。蒋译文中用“唯一的回音”译出来,衬托出寂静的环境,空荡无人的树林呼之欲出。同时,“柔风吹拂雪片飘零”营造出雪落无声胜有声的氛围,以对马儿摇铃的回应。这种动静结合产生更加静谧的效果,使读者身临其境,感同身受。蒋译文不仅准确传递了原语篇的信息,同时也使译文读者和原文读者产生了一样的阅读体验。

2.3 译文的创造性

人的认知是基于感官感知现实世界的,但人又是不同的个体,因此,译者既可以与作者有一样的客观体验,也会与作者在认知体验上有差异性。译者理解原文时,主观上会结合自己的认知体验,因此,译文较之原文具有一定的创造性。第一诗节,诗人描述的现实世界是“我”停驻在林边时,心里知道树林的主人是何许人,但是由于树林主人在村里居住,离自己现在所处的林边相距太远,而且只是顺路经过此处稍作停歇,事先未曾与主人约定,以至于自己还是独自一人欣赏雪夜美景。第三句“He will not see me stopping here.”,蒋译为“他不知我停留在此地”。一种孤寂而又稍加欣慰的心情浮上心头。这一点在译文中被创造性地表达出来,译者的体验认知不同,译文也不同。这句,译者没有直接译为“他没看见我停留在此地”,而是译为“他不知我停在此地”,“不知”一词则将诗人偶然停留树林而无树林主人迎接甚至陪伴的孤单感凸显出来了。这是译者基于自己的主观认知而采取的翻译策略,从而使译文更加连贯,使译文读者能更好地理解源语篇。

2.4 译文的语篇性、和谐性以及译文所反映的“两个世界”

翻译认知观认为,翻译应从语篇层面整体考虑,译者应首要译出语篇所欲表达的整体意义、主旨及风格。尤其是在寓情于景、借物抒情的诗歌翻译过程中更应如此。翻译认知观提出,译者须尽量将原文及作者所要表达的两个世界投射到译文中,它们是语篇生成的基础,原文中的词句也都反映了这两个世界,译文重现这两个世界有助于读者将语篇信息还原。好的译文应充分考虑作者的创作意图、文本的特点、读者的感受,做到和谐翻译。

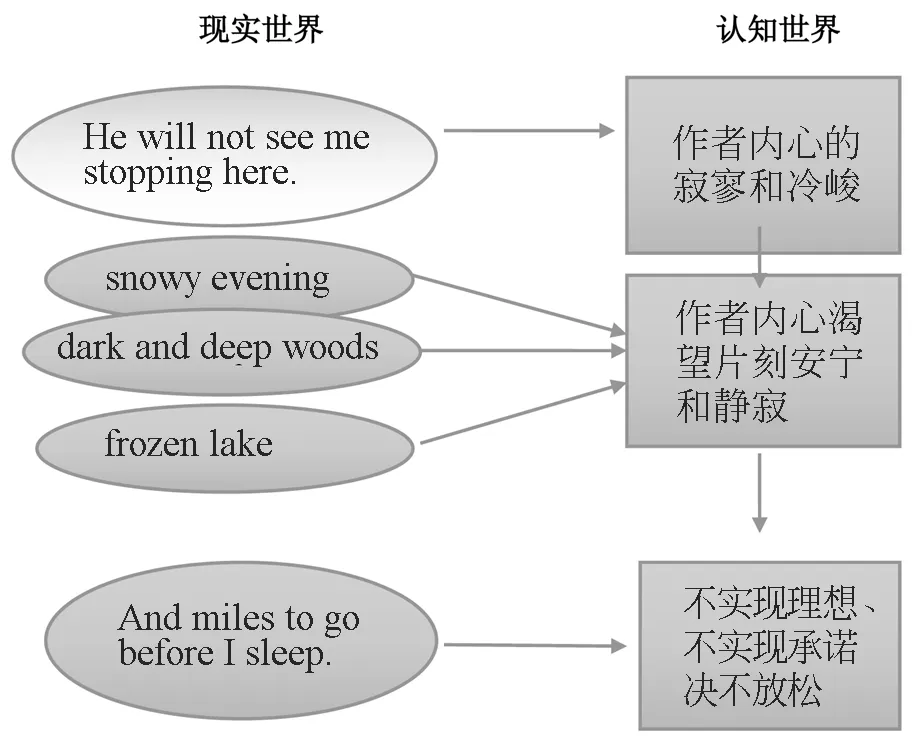

从现实世界来看,这首短诗写的是雪天田园夜景,但从认知世界来看,却暗含着诗人无比丰富的感触。也就是说,snowy evening、woods和frozen lake 时空交织烘托出阴冷神秘而宁静的自然界,这些具体的概念投射到情感和认识等抽象概念上,诗人内心渴望安宁和沉思,因此稍作停留,驻足欣赏难得的美景。而小马的铃铛声唤醒了沉醉于自然之中的诗人回归,表明虽然诗人渴望宝贵的片刻静谧,但还是要继续上路,继续面对现实的生活,短暂逗留不能成为永滞不前。“And miles to go before I sleep.”最后这一句转折点明了主题,表征了诗人的内心坚持,即使美景无限独好,还是要遵守诺言,继续前行。一种豁然积极、追求理想的人生态度跃然于胸,给人以精神鼓舞和支持。原诗所体现的现实世界和认知世界可见图3。

图3 原诗所体现的现实世界和认知世界

原文的标题被译者译为“雪飘黄昏时策马林边停”,由此奠定了全文的基调,统筹了整个语篇。译文中10个字将全诗中主要的意象都包含在内,飘雪,黄昏,小马,树林,同时观照了诗人描述的客观世界,也照顾了译文读者对于诗歌的理解,即从题目中就可以读取全诗的主要情境,解释得较为合理,也将作者、译者、读者统一考虑,尽量传达了原诗的意境。诗人孤寂一人,孤独无助,在飘雪的黄昏时分牵着小马路过一片树林,并在此地稍事休息,但因为有理想有承诺要去实现,所以要继续赶路,不敢懈怠。另外,从形式来看,译文较好地实现了与原文的对等,译文题目与原标题都是10个音节,读起来韵律感也很强。

第一诗节中,诗人描述了雪夜黄昏时,自己孤身一人驻足于一片浓密深幽的树林,无人知晓,无人陪伴。译文“他不知我在此停留”将作者所处的现实情境凸显无余。而且原文“To watch his woods fill up with snow.”中,树林和大雪是被动关系,在译文中准确地得到表达。一种动静结合的画面即刻呈现在读者眼前:旅人停驻林边,大雪覆盖树林。译文准确领悟作者内心感受的同时,也兼顾了原文和译文读者,让译文读者阅读后产生了同样的心境。

第二诗节中,描述的是从小马的视角看到的现实世界,从时空上表现小马眼中的景象,实际上也是“我”自己疑问和迷惑的地方。时间上,是一年中最黑暗的夜晚;空间上,则是树林和结冰的湖面之间。在这样的情境下,“我”在此停歇,并无农舍歇脚,只有小马相伴。虽然也是一片孤寂,然而却有生动而优美静谧的自然景色尽收眼底。触手可及的树林,放眼即是的结冰湖面,也是自然馈赠。该诗节中,译文将woods、frozen lake、the darkest evening等意象准确恰当地投射到目标语中。另外,译文中“想必”一词对应原文must think,从小马的视角观察周边世界,是推测,同时也是“我”心里的疑惑:在此处无落脚之地停歇,是何原因?表现了诗人沉浸于自然之美,而忘却初衷的一种昂然心态。客观看待自然界的景物,是何等的超然。译文在整个语篇层次上使原文的语意得到了延续,保留了语篇的整体性和和谐性。

第三诗节,首先原诗是继续上一诗节小马好奇停驻此地的线索,接着描绘了小马以摇动铃铛来表示疑问。而空无他人的林边也只有漫天飘雪以作回答。这一动静结合的画面将静谧的树林从侧面衬托得更加安宁,广袤的大地此刻无比寂静,正是诗人所向往的宁静之所。这是现实世界和认知世界的巧妙重合。译文中同时兼具了音韵和意蕴,也保留源语篇整体所渲染的氛围。透过译文,读者既能体会作者渴望安宁静谧的心境,也能感受作者此刻孤独无助的内心。语篇的整体性和和谐性在此得到进一步升华。

最后一个诗节,原诗描绘了美丽幽深的树林那么令人流连忘返,“我”继续渴望驻留欣赏。但是因为遵守承诺所以要继续赶路。表现了诗人的精神追求不会因身边的美景而有所怠慢。即使追求安宁,可是面对理想的召唤,也还是会选择继续前进,哪怕是冒险,也是一往无前。这里的哲学韵味和理想追求可见一斑。一种积极向上的人生态度也展现出来。译文“树林可爱林深幽幽”,将自然美景凸显。尔后转折,“可”将诗人从沉醉于自然美景的梦里拉回了现实,遵守承诺是理想,是追求。最后两句叠句,更是闪现智慧的光芒,在实现理想前松懈放弃是不可以的。睡觉可以理解为松懈怠慢,赶路则可以理解为坚持努力。“睡前还有几哩要走”,则传达出原诗中积极向上的精神,不实现理想、不实现承诺绝不放松,这是执着不懈的态度。同时,译文韵律整齐。

从原诗所描绘的现实世界和认知世界来看,蒋坚霞先生的译文对原文的阐释恰当合理,同时兼顾了译者意图和读者希望,将译者的角色扮演得十分充分,和谐地融合了三方的期望。同时,就韵律来看,蒋译文整齐押韵,字数和原文相差无几,并且译文通顺流畅,并非生拼硬套以达押韵,音韵、意蕴贴近原诗。从语篇的层面来看,译者将原文整体寓意、主旨及风格准确投射到了译文中,意象的解释符合作者的创作意图,译文整体和谐,原文认知世界和现实世界得到了充分体现。

4 结语

著名学者Susan Bassnett等认为:“当重写者完美地与原作融合,诗便能够翻译。诗歌不是在翻译中失去的东西,而是我们通过翻译和译者所获得的东西。”[6]因此,译诗需要译者体验领悟作者的创作意图,准确理解整个语篇的意义,并把语篇意义及语篇意蕴风格传递到目标语中,使译文读者能产生与原文作者直接对话的效果。笔者通过研究发现:认知因素在诗歌翻译中不可忽视。译文的体验性、互动性、创造性、语篇性、和谐性以及译文能否体现原文和作者的现实世界和认知世界,是评价译文优劣的标准。虽然英汉语言各属于不同的语系,差异也是显而易见的,但译者在翻译诗歌过程中如若能准确领悟、体验作者和原文所反映的“两个世界”,做到合理解释,并兼顾作者、文本和读者这三大要素,关注翻译主体之间的互动,注重从语篇层面传递原文的整体意义、意蕴及风格,做到翻译和谐,便将对诗歌翻译实践有着积极的指导作用。同时,本文从认知观的视角探讨了诗歌的翻译,希望能为诗歌翻译研究甚至文学翻译研究带来一定的启示。

参考文献:

[1] 王寅.认知语言学的翻译观[J].中国翻译,2005(5):15-20.

[2] 陆如钢.诗歌译文的文本差异与读者反应特征[J].外语与外语教学,2000(4):52-55.

[3] 潘淳.潘子真诗话[M].长沙:岳麓书社,1985:304-305.

[4] 蒋坚霞.细读译诗《雪夜林边驻脚》:与辜正坤先生商榷[J].燕山大学学报(哲学社会科学版),2013(3):19-23.

[5] 王寅.认知语言学的哲学基础:体验哲学[J].外语教学与研究,2002,34(2):82-89.

[6] Bassnett Susanet.Constructing Cultures:Essays on Literary Translation[M].Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press,2001:89-96.