军事战略维度下1945年前中国东北地区铁路遗产发展史考

2018-04-26朱海玄

朱海玄,吕 飞

(1. 哈尔滨工业大学建筑学院,黑龙江 哈尔滨 150001;2. 黑龙江省寒地城乡人居环境科学重点实验室 黑龙江 哈尔滨 150001)

中国的铁路时代始于1876年淞沪铁路的修建,到19世纪末,中国东北地区只有一条从山海关到中后所(绥中县)的铁路。东北地区虽然战略地位非常重要,此时仍是由柳条边墙“保育”的清王朝龙兴之地,大部分为内蒙古各藩王属地、满族各旗属地,其社会形态仍是比较原始的农牧社会,区域城镇体系完全是依赖自然条件形成的流域体系结构,此时,大连、旅顺、哈尔滨还只是一个小渔村。1898年,中东铁路的修建全面开启了东北地区“后发外生型”的快速近代化与城镇化历史进程,到1945年东北解放,不论是现代化、工业化水平还是国民经济产值,在中国乃至整个兖州都具有举足轻重的地位,其铁路主导型城镇发展模式,在中国近代城镇发展历史上具有重要的历史价值和社会意义。20世纪初,促进东北地区铁路网发展的因素是多方面,比如政治因素、经济因素、自然因素等,但在当时国际形势下,起决定性作用的是铁路的军事战略价值。因此,世界列强为获取铁路修建权和运营权展开了激烈的国际竞争,并造成中华民族在东北地区近代城镇化进程中“历史不在场”的假象。基于此,本文以历史“史实”考察为基础,从军事战略维度,分别从中、日、俄(苏)的角度,系统地研究东北地区铁路遗产的发展逻辑和各历史主体的贡献,为系统研究东北地区城镇发展历史和历史遗产保护开展主题性探讨。

1 铁路的军事战略价值

铁路作为一种现代化交通工具,在重塑区域城镇区位结构的同时,还彻底改变了军事防御和战略布局的模式,其军事战略价值被广泛认知和重视。1850年,奥洛穆茨协议(The Punctuation of Olm ü tz)在铁路军事战略发展史上具有里程碑式的意义,奥地利军队借助铁路快速集结到普鲁士边境,在没有遇到实质性抵抗的情况下就赢得了战争[1]7。此后,铁路的军事战略价值受到战败的普鲁士高度重视,在总参谋部设立专门的铁路办公室,充分利用铁路能够在较短时间内完成军队的战略机动和集结,最终,在1866年、1870年分别压倒性地打败了奥地利和法国[2]30,这对随后远东地区的政治军事格局产生了深远影响。1868年,明治维新标志着一个近代化日本的诞生。1870年,原计划向法国寻求军事指导的日本使团把兴趣投向了战胜国普鲁士。1885年,陆军少校迈克尔(Jakob Meckel)[3]48(图1)随普鲁士使团到访日本,随后在日本参谋学院任教,并担任总参谋部顾问直到中日战争前夕[4]155。在其铁路军事战略指导下,日本在1891年修建了系统的铁路网把所有战略要地联系起来,这样就可以把军队快速集结到任何可能遭受入侵的地方,这种战略思维在1894—1895年的中日战争和1904—1905年的日俄战争中都发挥了重要作用[5]504。在运东具有重大战略布局的沙俄,同样认识到铁路巨大的军事战略价值,其宣称出于经济目的,分别于1880年和1891年开始修建里海铁路和西伯利亚铁路[1]12,此时,俄国对铁路的诉求更多的是平息国内日益严重的暴乱[1]12,其铁路采取的是1 524 mm的宽轨轨距,而不是1 435 mm的标准轨距,是一种防御性的铁路发展战略。

图1 迈克尔[3]48

2 19世纪末中国东北地区的政治环境

1644年,清朝统一中国后,一直把东北地区视为有别于关内相对独立的区域,禁止汉族移民,迫于沙俄不断东扩的压力,封禁政策逐渐废弛,直到1905年日俄战争后,才彻底开襟。1858年,中俄《瑷珲条约》使黑龙江成为中俄界河。1860年,《中俄北京条约》使中国彻底失去了黑龙江、乌苏里江以东的广大地区。1961年,沙俄在海参崴建立军事基地和辟建港口。清政府迫于当时十分被动的政治环境,东北相对独立的表述逐渐淡化,但在沙俄、日本以及西方列强的远东格局中始终保持着这一战略格局[6]3-4。1876年,日韩签署《江华条约》,朝鲜成为中、日、俄角力的舞台[7]179。1894—1895年,中日战争中国战败,被迫签署《马关条约》割让辽东半岛给日本,由于德、法、俄3国干预,迫于沙俄远东的军事存在,日本被迫归还辽东半岛,从此日俄开始处于战略冲突状态[3]53。

3 沙俄军事战略下的铁路建设

3.1 中东铁路

中东铁路的修筑标志着东北地区近代化与城镇化的开始,同时也标志着列强的殖民竞争由朝鲜半岛、环渤海地区延伸人东北腹地。1896年,李鸿章前往莫斯科参加沙皇尼古拉Ⅱ世加冕典礼,中俄签署《防御同盟条约》,中方称《中俄密约》[3]57(图2)。条约第一款约定:“日本国如侵占俄国亚洲东方土地,或中国土地,或朝鲜土地,即牵碍此约,应立即照约办理。如有此事,两国约定,应将所有水、陆各军,届时所能调遣者,尽行派出,互相援助,至军火、粮食,亦尽力互相接济。”第四款约定:“今俄国为将来转运俄兵御敌并接济军火、粮食,以期妥速起见,中国国家允于中国黑龙江、吉林地方接造铁路,以达海参崴”[8]101。此时俄国主要战略目的是缩短西伯利亚铁路从赤塔到海参崴的运输距离、建设投资和建设期限。同年,中俄签订《银行合同》,成立华俄道胜银行筹集筑路所需资金。1897年,中俄签订《合办东省铁路公司合同》,组建中东铁路公司具体负责铁路的建设运营。合同第五款明确规定:“凡该铁路及铁路所用之人皆由中国政府设法保护。”而沙俄依据合同第六款:“凡该公司建造、经理、防护铁路所必需之地……由该公司一手经理。”认为中东铁路公司有权管理建设铁路所必需的土地,以确保铁路安全,并沿线进驻军队[8]101,自此开启了外国在中国领土驻扎军队的先例。

图2 《中俄密约》签订仪式[8]

3.2 南满支线

1898年,中俄签署《旅大租地条约》,沙俄取得了使用大连、旅顺军港,修筑哈尔滨至旅顺南满支线以及租赁辽东半岛的权利。南满支线的修筑,使东北铁路由东西走向改变为南北走向。沙俄的军事存在,使东北由日本潜在威胁变成沙俄实际上的军事侵占,彻底改变了东北的战略格局。这被日本认为是对其远东战略利益的严重威胁,此时,日本已是朝鲜保护国,并且“三国干预、迫日还辽”就发生在数年前。沙俄在东北修建中东铁路采用1 524 mm宽轨轨距,使其与俄国欧洲铁路网相连接,而不是中国铁路网,其战略意图是显而易见的。

3.3 义和团运动

1898年始于山东的义和团运动,1900年扩大至北京并由此进入东北地区。义和团运动的口号为:“挑铁路,拔线杆,海中去翻火轮船。大法国,心胆寒,英美俄德哭涟涟。洋鬼子,全杀尽,大清一统定江山”[9]18。反对外国人和铁路,于是,沙俄及其修筑的中东铁路成为东北义和团攻击和破坏的主要对象。当时,在清廷的默许和军队的配合下,沙俄在东北几乎被全部驱逐,然而由于沙俄军队装备精良,义和团很快受到重创,被俘者被押送去修建贝加尔铁路[1]110-111。义和团运动的失败,强化了沙俄在东北地区的军事存在,特别是随着中东铁路干线和南部支线的建成通车,日本表现出严重的战略担忧。

3.4 日俄战争

1901年,日本在朝鲜取得了首尔至釜山铁路的修筑权,这样从日本九州先关渡洋抵达釜山后经铁路可直达首尔,而同时,由法国建设的首尔至新义州铁路,在俄国干涉下采用的是1 524 mm轨距,致使日本非常不满[1]113,此时,日本已掌控朝鲜,开始觊觎中国东北地区。义和团运动后,沙俄不仅没有兑现从东北撤军的诺言,1903年,还在辽东半岛设立总督,并侵占朝鲜鸭绿江入海口处具有战略地位的龙岩浦(Yongamp),在掌控中国东北后开始侵占朝鲜,日俄就双方战略利益进行谈判,并于1904年爆发日俄战争[10]237。铁路在沙俄向远东地区投送兵力的过程中起到了重要作用,但刚刚建成的西伯利亚大铁路,由于缺少车辆,运力远不及预期,随着战事的推进,沙俄军队沿南满铁路撤至长春以北地区。日本在占领地区原路基上铺设1 000 mm轨距的窄轨铁路支持前方作战,同时还铺设沈阳至新民屯、沈阳至安东762 mm轨距的窄轨军用铁路,以便从营口港和朝鲜补给军队和战争物资[1]115-116,迈克尔铁路军事战略赢得了实战检验。1905年,日俄在美国调停下签署《朴次茅斯和约》(图3),约定:“俄国将从中国摄取的旅大租借地及其一切权益均转让给日本。”“俄国将长春至旅顺段中东铁路支线及其所属一切权利、财产,包括煤矿,均移让给日本”[11]58。同年,中日签署《中日会议东三省事宜条约》,规定中国不得建设南满铁路的平行铁路,同时日本获得继续使用沈阳至安东铁路的权利,随后日本组建南满洲铁道株式会社接管南满铁路及其附属设施(图4)。

图3 日俄《朴茨茅斯合约》谈判[12]20

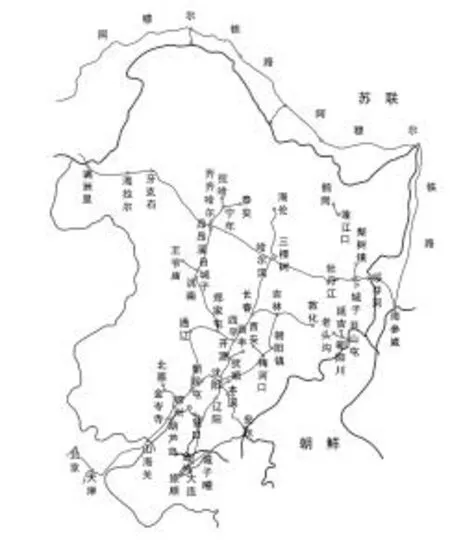

图4 1907年中国东北铁路网(来源:作者自绘)

4 日本军事战略下的铁路建设

4.1 铁路帝国主义

19世纪初,日俄都有以中国东北为跳板进而掌控整个远东地区的战略构想,铁路是建立和维持其特殊地位的重要战略工具[13]499。日俄战争后,沙俄势力被限制在了东北的北部地区,为了强化其战略防御能力,1908年,外阿穆尔铁路建成通车[14]71。而日本在东北南部地区,通过铁路运营,全面掌控南满铁路及其附属地的行政、军事、经济等各方面。实际上,在东北地区,日俄都是以英国东印度公司为范例,借助铁路及附属地的运营,进行实质上的殖民统治[3]82。

4.2 南满铁路公司(南满洲铁道株式会社)

南满铁路公司,由1906年日本天皇142号敕令成立,至1945年东北解放前,一直是日本在中国东北地区最主要的政治力量,归日本关东军管辖,以确保其军事战略地位[15]389。南满铁路公司成立后的首要任务就是重建被战争破坏的铁路,到1908年6月完成了南满铁路、抚顺支线、营口支线的重建工作。1909年,日本得到中国政府同意,重建沈阳至安东铁路[15]192-394,随后朝鲜并入日本,日本拥有了一条直通日本港口的战略铁路。南满铁路公司在继承沙俄特权的基础上,进一步侵占对铁路附属地的各种权利,对居民征收税负,开发煤铁等矿产资源,经营大连、营口、安东等港口[6]6,通过商业运作模式实现了对政治、经济、交通等各方面的战略控制。

4.3 中国铁路的尝试

在东北地区,中国铁路在1894年中日战争时期已铺设到中后所,并实现了第一次用铁路运送中国军队。1900年义和团运动时期,已展修至大虎山,随后被俄国人占据。日俄战争后,收买了57.6 km日本修建的军用铁路,经改造后就是所谓的北宁铁路。1905—1908年期间,面对日俄铁路的战略威胁,时任东三省总督徐世昌决定要修建中国铁路与之抗衡,基于当时的国家实力,中国政府融资相当困难,不得不以北宁铁路关外段作为抵押,向日本举债来修筑长吉铁路[16]75-76。由于使用日本资金并能为南满铁路提供货源,没有受到日本的反对,1912年建成运营。当中国政府计划借英款修建新民屯至齐齐哈尔铁路时,日本认为违反不建设平行铁路线约定,极力反对,中国政府不得不撤回。随后,中国政府计划借美款修建锦州经齐齐哈尔至瑷珲铁路,沙俄反对美国介入东北事务,并且铁路跨越中东铁路直达俄国边境,严重威胁其军事战略和经济利益,中国政府不得不再次撤回[17]59-76。

5 中国军事战略下的铁路建设

5.1 革命变革和相对平静

1910年中国东北地区的铁路没有大的发展(图4),但中国和俄国政治体制却发生革命性变革,1911年辛亥革命推翻了清王朝,1917年十月革命推翻了沙俄统治。随着社会发展,变革不仅仅发生在政治领域,战争本省也发生了质的变化,第一次世界大战中,卡车、坦克被引入战争,随后飞机也快速装备欧洲战场,人类战争新时代的端倪也被远在东方的日本察觉到,1914年其曾用飞机对当时占领中国青岛的德军进行侦查和轰炸[3]92,但坦克、飞机可以快速大规模地深入敌后进行战略性破坏的特点并没有引起日本的足够重视,再加上1931年日本仅用轻型坦克就地打败了中国军队,这使得日本仍坚持迈尔克的铁路军事战略。1916年袁世凯去世后,张作霖掌控中国东北,随着1919年后反日运动的高涨,张作霖认为进一步发展中国铁路的时机已经成熟。

5.2 中东铁路的变化

1908年,外阿穆尔铁路建成通车,中东铁路的战略价值有所削弱。再者,日俄战争后,南满铁路轨距的改变,使得铁路联运存在诸多障碍,其经济价值也受到很大的局限。俄国十月革命后,中东铁路经历了短暂的中国全面掌控和国际共管。1919年,刚刚诞生的苏联政权声称放弃沙俄针对中东铁路签署的所有条约和享有的所有特权,待其政权得到巩固后,又宣称声明无效[3]101-103。中苏建交后,1924年,北京政府同苏联签署《中苏解决悬案大纲协定》,承认中国在中东铁路通行地区的行政管理权,中东铁路的纯商业性,由中苏共同经营。此时东北在张作霖的掌控之下,同年9月苏联与张作霖又签署了一份类似协议。尽管中东铁路被冠上纯商业的标签,但其管理机构从来都不擅长商业运营,几乎所有的一切都是从军事战略角度进行思考的,沙俄时期尽量使交通量远离大连而是引导到俄国港口海参崴,苏联重获中东铁路管理权后,积极借鉴南满铁路的管理经验,经济理性渐渐超越了民族主义,中东铁路的经济效益有所改善[17]205。

5.3 中国铁路的发展

1919年,五四运动后,民族主义高涨,东北地区的中国铁路也有了相当规模的发展(图5、表1)。1922年张作霖宣布东北自治,在与日本谋求合作的同时,积极推进中国铁路发展,维护中国在东北的利益。中国政府通过支线把葫芦岛、营口港与北宁铁路相连,使运输量从南满铁路和大连港转移到自己的铁路和港口[6]229。在日本的反对下,1922年,中国政府实现了大虎山经洮南至齐齐哈尔铁路建设,通过四郑铁路与南满铁路相连接;同时,展延了北宁铁路,经吉林至敦化,在吉林与吉长铁路相连接。大虎山经洮南至齐齐哈尔铁路对中国来说是非常重要的,为中国军队进入东北北部地区提供了一条标准轨距的铁路,苏联认为其严重威胁到中东铁路,并且战时极易切断哈尔滨、海参崴同苏联本土的联系[13]409,提出强烈反对,在中国政府义无反顾的坚持下,苏联最后做出了让步。对于日本来说,该铁路使用日本资金,主要材料和设备从日本进口,并有支线与南满铁路相连接,使大连和葫芦岛享受同样的发展机遇[17]212,日本并未提出过多的异议。1931年,该路向北展延至泰安和拉哈。1925年,吉林敦化铁路建成通车,该路对日本是相当有吸引力的,如果该路与朝鲜首尔清津铁路相连接,日本将拥有另一条进出东北北部的战略铁路。随后,沈阳经海龙至吉林铁路建设,日本认为违反不建设平行铁路约定,提出反对,中国政府坚持声称是沈海铁路的延伸,最终于1929年建成通车[17]61。在此期间,日本在东北南部几乎没有进行铁路建设,但其借助经济投资和运营管理,维持和强化着南南铁路的绝对地位。尽管如此,经过中国政府的努力,南满铁路已经处于中国铁路的包围之下,随着反日运动的不断高涨,日本在东北地区的势力逐渐弱化,1927年5月张作霖正式通告日本政府其在中国东北的特殊地位不再被认可[3]117。

图5 1921年中国东北铁路网(来源:作者自绘)

表1 1931年中国东北地区铁路建设统计[18]378-379

6 伪满洲国军事战略下的铁路建设

6.1 张作霖张学良与两次铁路爆炸

近代中国东北的政治就是铁路政治,谁拥有了铁路谁就能掌控军事和经济,如果失去了铁路也就失去了控制权。1920年,在张作霖政权的努力下,中国铁路有了快速发展,在此期间,日本积极谋求把长春吉林敦化铁路延伸到中朝边境的延吉,以谋取直达东北北部的战略铁路,迫于高涨的民族情绪,张作霖迟迟没有许可。此时,日本驻沈阳领事吉田茂与张作霖关系破裂,建议当时日本田中政府:日本在中国东北的利益不应依赖于张作霖,中国东北的中国铁路、南满铁路和中东铁路应统一管理。随后日本举行的满蒙政策会议第一次严肃讨论了全面掌控中国东北议题,会议认为日本在东北利益至关重要,中国内战应被阻止在东北以外[6]227-237。1928年4月,国民政府军队北上时,在北京的张作霖收到日本承诺协防东北后,6月4日回沈阳途中在皇姑屯被炸身亡。随后,其子张学良掌控中国东北,继续积极推进中国铁路建设,极力阻止日本将长春吉林敦化铁路延伸至中朝边境的延吉。此时,苏联在东北地区的力量表现得比较脆弱。1929年,张学良武力收回了中东铁路管理权,即“中东铁路事件”,很快苏联军队又夺回了中东铁路,同时严重削弱了张学良在东北的军事力量。随后日本制造了震惊中外的“九·一八事变”,武装占领中国东北(图6)。1932年3月在日本的策划下,清朝末代皇帝溥仪就任伪满洲国皇帝(图7),伪满洲国成立。

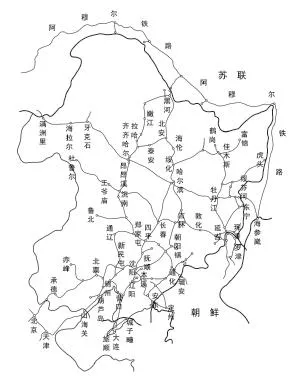

图6 1931年中国东北铁路网(来源:作者自绘)

图7 溥仪就任伪满洲国皇帝仪式[19]48

6.2 南满铁路、中东铁路和伪满洲国

伪满洲国成立前,中国东北存在3个相互竞争的铁路战略体系,其中,中东铁路1 776 km,中国铁路3 040 km,南满铁路1 120 km。伪满洲国成立后,中国铁路很快被整合进南满铁路,为确保铁路的军事战略作用,日本关东军队铁路拥有绝对的管理权。南满铁路公司仍是一个直接隶属日本政府的军事机构,不在伪满洲国行政体制的管辖之下,总部仍设于大连。不过南满铁路公司剥离了原有庞杂的职能,仅限于铁路的建设与运营,同时还兼营朝鲜铁路。事实上,南满铁路公司是日本借用统治伪满洲国的军事机关,关东军司令部是伪满洲国的最高决策机构[8]145。随着伪满洲国铁路建设的推进,中东铁路的战略价值和经济价值逐渐丧失,再加上欧洲事务无暇东顾,1935年,在日本经济担保下,苏联单方面将中东铁路转让给伪满洲国[8]109-110,至此日本全面掌控了中国东北。

6.3 迈克尔军事战略和伪满洲国

伪满洲国建立后,日本仍坚持迈克尔的铁路军事战略,对中国东北铁路网进行系统整合和完善,铁路里程由1931年的5 920 km猛增到1943年的144 00 km,以T型的中东铁路为核心形成了完备的战略铁路网,其中有4条铁路联系中国东北地区和朝鲜,有6条铁路可直达中苏边境,另有2条铁路延伸到蒙古边境的杜鲁尔和诺门坎[8]110-114,这样迈克尔的铁路军事战略理论在日本实践的基础上被复制到中国东北来防御伪满洲国(图8)。1938—1939年,日苏在中苏边境的张鼓峰和中蒙边境的诺门坎发生局部冲突,日本战败。现代化的装甲部队和航空力量很容易进行纵深攻击,切断铁路运输线路和控制战略据点,这一特点很显然没能引起日本的反思和重视,仍坚持迈克尔的铁路军事战略,最终导致了几年后的全面溃败。

图8 1945年中国东北铁路网(来源:作者自绘)

6.4 1945年日苏战争

1945年2月,美、英、苏3国首脑举行雅尔塔会议,会议承认苏联在中国东北享有沙俄时期的旧有权益,苏联同意对日作战。苏联红军借助西伯利亚大铁路秘密而迅速地从刚刚结束的欧洲战场向运动地区集结,8月7日发展“八月风暴”攻势,3支苏联军队和1支蒙古军队分别从东西两侧同时发起攻击。日本缺少重型坦克和反坦克武器,关东军未能进行大规模的有效抵抗,铁路的战略价值也没有得到充分发挥,8月18宣布投降[3]385-386。日本投降前夜,8月14日,苏联与国民政府签署《中苏友好同盟条约》约定,旅顺军港为中苏共用海军基地,有效期30年;中东铁路和南满铁路合并为中国长春铁路,属中苏共有财产,由中苏共管进行纯商业经营,若与日本发生战事可用于军事目的,有效期30年;在中国东北地区的其他铁路属中国政府独有财产[8]223-227。中国东北解放后,通往中苏边境黑河、虎林的铁路出于战略考虑被苏联拆除。中华人民共和国成立后,1952年9月,中苏发表《中苏两国关于中国长春铁路移交中国人民共和国公告》,同年12月31日完成了中长铁路的移交。至此,关于中国东北铁路长达半个多世纪的国际竞争彻底走进了历史。

7 结束语

19世纪末,中国东北地区由于其特殊的地缘政治,中、日、俄基于各自的战略目的,围绕铁路修筑权和管理权上演了一场激烈的国际竞争。在被迫准许沙俄修建中东铁路,日本运营南满铁路的不利环境下,中国政府为了争取战略优势,艰难而快速地推进了中国铁路建设。伪满洲国成立后,日本整合和完善了中国东北地区和朝鲜的铁路网,进一步强化了铁路的军事战略价值,这不仅对东北地区城镇体系的产生与发展具有重要影响,而且还是促进其发展的决定性力量。由于当时各历史主体,在中国东北的利益诉求是对抗与冲突的,其间伴随着人类都不愿看到的鲜血与战争、欺凌与杀戮。但各国人民在此历史进程中,所做出的牺牲和贡献,都是值得我们尊重和肯定的,特别是处于被压迫、被剥削、被殖民,人数最多,付出最大的中华民族。同时,多元文化背景下,中国东北地区近代化、城镇化历史进程的社会价值和历史价值是多方面的,军事维度下中国东北地区铁路遗产发展历史研究,只是非常重要的一个方面而已,值得我们持续深入的系统研究。

[1]WESTWOOD J.Railways at war[M].London:Osprey,1980.

[2]MCEVEDY C.The penguin atlas of recent history:Europe since 1815[M].London: Penguin,1982.

[3]MEIRION H,SUSIE H.Soldiers of the sun:the rise and fall of the imperial Japanese army[M].New York:Random House,1991.

[4]WOODWARD D.Armies of the world[M].London:Sidgwick and Jackson,1978.

[5]ARTHURTON A W.The railway of Japan[J].Railway Magazine,1904(XV):504.

[6]MCCORMACK G.Chang Tso-lin in Northesat China,1911—1928:China,Japan,and the Manchurian idea[M].Stanford,Calif:Stanford University Press,1977.

[7]KOCHAN L.The making of modern Russia[M].London:Pelican,1963.

[8]FRANCIS CLIFFORS JONES.Manchuria since 1931[M].London:Royal Institute of International Affairs, 1949.

[9]中国社会科学院近代史研究所编辑组.义和团史料(上册)[M].北京:中国社会学科出版社,1982.

[10]ECKERT C J.Korea old and new:a history[M].Cambridge,Mass:Ilchokak,1990.

[11]DENIS,WARNER P.The tide at sunrise:a history of the Russo-Japanese war 1904—1905[M].New York:Purnell Book Services Limited,1974.

[12]Museum of Fine Arts.Boston,A much recorded war:the Russo-Japanese war in history and imagery[M].Boston:MFA Publication,2006.

[13]MALCOLM W D.Railway strategy in manchuria:foreign affairs,an American quarterly review[J].1925,4(1):499-502.

[14]FITZGERALD C P.The birth of communist China[M].Harmondsworth: Penguin,1964

[15]MULLETT-MERRICK H J.South Manchuria railway:The newest link in the highway round the world via Japan[J].Railway Magazine,1911,XXIX:389.

[16]HUENEMAN R W.The dragon and the iron horse[M].Cambridge:Harvard University Press,1984.

[17]SAKATANI Y,CLARK G.Manchuria:a survey of its economic development[M].New York:Garland Publish,1980.

[18]东北文化社东北年鉴编印处.东北年鉴[M].沈阳:东北文化社,1931.

[19]财团法人史料调查会.日本殖民地史2:满洲[M].东京:每日新闻社,1978.