1971-2010年河套地区干热风发生规律

2018-04-24李建军孔德胤张雁飞王文新

李建军 孔德胤 张雁飞 王文新

(内蒙古巴彦淖尔市农业气象试验站,内蒙古巴彦淖尔 015000)

河套地区干热风是小麦扬花灌浆期和乳熟期(6月下旬至7月中旬)出现的一种高温低湿并伴有一定风力而造成大量蒸散的综合气象灾害。小麦受害后,茎叶青灰,穗子干枯炸芒,迫使灌浆停止,籽粒瘪瘦,粒质量下降,产量与品质均降低,轻者减产5%~10%,重则减产10%~20%。研究干热风发生规律,对于小麦产业健康发展的意义重大。

干热风指标是研究干热风的基础,是干热风区划、预报和采取防御措施的依据。干热风的气象指标不仅要客观地反映干热风天气过程的特点,又要考虑到气象服务和农业生产上使用方便。所以,采用日最高气温、14:00相对湿度为主要因子、14:00瞬时风速作为辅助因子。日最高气温能够反映一天中的高温强度,14:00相对湿度基本可以代表一天中空气湿度的最低值,配合高温使小麦受害,14:00风速不能作为主导因子,因为高温低湿天气出现时,14:00有时处于静风状态,小麦同样也会受到伤害。为科学地分析三要素对小麦的危害程度,多年研究发现,将三要素综合起来,将其换算成干热风危害指数,更利于客观评判干热风危害程度[1-3]。

1 资料处理

1.1 资料来源 资料来源于内蒙古大气探测中心,选择内蒙古河套灌区磴口、临河、杭锦后旗、五原和乌拉特前旗5个气象站,统计1971-2010年逐年干热风发生时各气象三要素变化情况。

1.2 干热风危害指数的换算

1.2.1 传统干热风危害的单日气象指标 对于高温低湿型:轻干热风为日最高气温≥32 ℃,14:00相对湿度≤30%,14:00风速≥2 m/s;重干热风为日最高气温≥34 ℃,14:00相对湿度≤25%,14:00风速≥3 m/s。

1.2.2 干热风危害指数 结合传统轻干热风危害指标中的日最高气温(Tg)32 ℃,特引入危害积温的概念:∑(Tg-32),即日最高气温>32 ℃就产生危害,最高气温越高,危害越严重。综合湿度、风速要素建立如公式(1):

式(1)中,E为干热风危害指数;Tg为日最高气温大于32 ℃时的具体数值,∑(Tg-32)为日最高气温大于32 ℃的危害积温,与E呈正比;∑V14为Tg大于32 ℃的前提下,14:00瞬时风速累计值,与E呈正比;∑U14为Tg大于32 ℃的条件下,14:00相对湿度累计值,与E呈反比。

(1)对雨后猛晴型干热风也能给予客观定量的计算,传统指标方法因为湿度大往往不予考虑,而生产上常常造成小麦大面积死亡。例如,1975年7月15日、16日,最高气温分别为37.4 ℃和34.4 ℃,相对湿度分别为32%和36%(未达干热风湿度指标),风速分别为2 m/s和3 m/s。这一天气过程出现后,小麦迅速脱水死亡,提前成熟。

(2)由于风速是最高气温大于32 ℃的合计值,即使是静风时,也考虑到了温湿度对小麦生长发育的影响,因而可信度较高。

1.3 干热风指数等级划分 将1971-2010年干热风指数划分为严重、中等偏重、中等、中等偏轻和正常5个等级,具体指标见表1。5个站评分合计≥12时,确定为河套灌区严重干热风年;评分为9~11时,定为中等偏重年;评分为6~8时,定为中等发生年;评分为3~5时,为中等偏轻年;≤2为正常年。将1971-2010年逐年6月下旬至7月中旬的干热风三要素用公式(1)计算,确定对应年份的干热风危害指数。用干热风危害指数E作为指标,判断各站逐年干热风年型。

表1 单站干热风发生程度评判指标

2 干热风地域分布特征和发生趋势

2.1 干热风地域分布特征 将40年的各站出现频率等级列于表2,由此可以看出,严重干热风西南部磴口最大,出现频率为25.0%、乌拉特前旗17.5%,临河为12.5%,五原、杭锦后旗未出现;中等偏重干热风临河最大,出现频率为17.5%,五原为10%,磴口、乌拉特前旗为7.5%,杭锦后旗未出现;中等磴口最大,出现频率为27.5%,临河、杭锦后旗、乌拉特前旗、五原出现频率分别为25.0%、17.5%、12.5%、5.0%。干热风在河套地区干热风发生程度总趋势为西部强于东部,南部强于北部。由图1可以看出,河套地区干热风随时间推迟,呈增长趋势,每增加一年,干热风指数增加4.362 3。

图1 河套地区平均干热风指数逐年变化情况

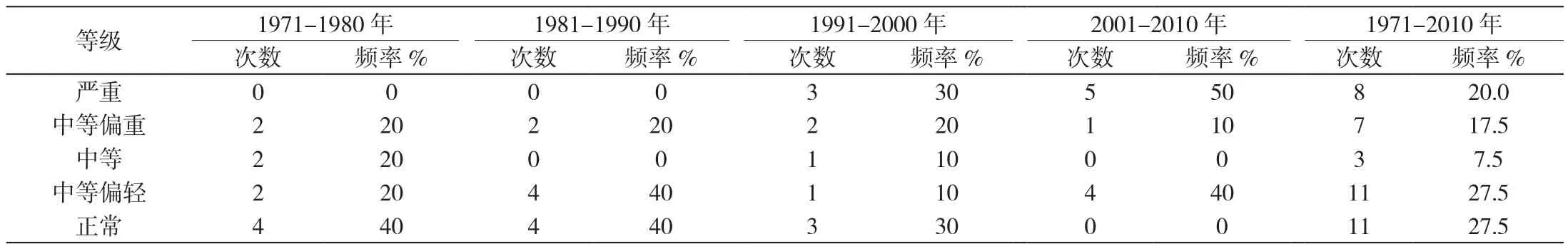

2.2 干热风年型划分及发生趋势 将各站干热风分类年型不同年代出现频率列于表3。由表3可以看出,河套各站严重干热风年为8年,发生频率为20.0%;中等偏重年为7年,发生频率为17.5%;中等发生年为3年,发生频率为7.5%;中等偏轻年和正常年份数量最多均为11年,发生频率均为27.5%。从年代变化规律来看,严重干热风2001-2010年出现最多,为5次,发生频率为50%;1991-2000年次之,为3次,发生频率为30%。中等偏重干热风,1971-1980年、1981-1990年、1991-2000年均出现2次,2001-2010年出现1次。由此可见,随着气候变暖,干热风有加重的趋势。

表2 河套地区各地各类干热风出现频率 %

表3 1971-2010年各等级干热风发生次数及频率

[1]孔德胤,张喜林,李金田,等.利用海温与环流因子制作干热风危害指数预报[J].内蒙古气象,2002(l):11-13.

[2]龚绍先,张林,顾煜时.冬小麦越冬冻害的模拟研究[J].气象,1982,8(11):30-31.

[3]吴鸿宾,王长根.内蒙古主要气象灾害分析[M].北京:气象出版社,1990.