“扫黑除恶”背景下“恶势力”的司法认定:争议与破解

2018-04-12戎静

戎 静

(吉林大学 法学院,吉林 长春 130012)

2018年1月11日,中共中央、国务院印发《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》,正式在全国范围内部署开展扫黑除恶专项斗争。此次专项斗争主要面对两种违法犯罪的组织形式——“黑社会性质组织”和“恶势力违法犯罪组织”。其中,黑社会性质组织是一个法定的范畴,刑法中规定有专门的罪名,并且基于我国多年打击黑恶势力犯罪的司法实践经验积累,对于构成黑社会性质组织需具有的“四个特征”有相对明确的规定并形成了较为稳定的实践共识。但“恶势力”起初并非一个法律范畴,原本只是生活中对于违法作恶人员的一种指称,并不具有法律上的意义。“恶势力”一词最早进入司法领域也只是一个源于办案需求的概,[1]38并没有明确的构成条件,也没有特定的法律后果。学者对于恶势力犯罪的研究,也多是从犯罪学的角度上研究黑恶势力的成因及治理,鲜有涉及恶势力的司法认定。但随着刑法打击黑恶势力犯罪的司法实践不断开展,陆续出台规范打击黑恶势力相关的司法解释和文件,使得恶势力违法犯罪组织的轮廓逐渐清晰,法律上的表现特征越加明确,尤其是相关规范性文件规定对于恶势力要依法从严惩处,给恶势力赋予了明确的法律后果,2018年1月份最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部最新出台的《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》(以下简称《2018年指导意见》)更加规定法律文书中可使用“恶势力”这一表述加以描述,使得“恶势力”成为了一个逐渐法律化的概念,将犯罪团伙认定为恶势力违法犯罪组织,也就具有了法律上的意义。这种情况下,恶势力的司法认定就成为了一个实务界和学术界都不得不面对的课题。

但刑事司法领域对于恶势力犯罪的界定毕竟仍处于发展阶段,由于恶势力犯罪组织被定位为“黑社会性质组织的雏形”,因此,恶势力犯罪的认定不仅前要与普通刑事犯罪相区分,而且后要与黑社会性质组织犯罪相区别,作为普通刑事犯罪向黑社会性质组织犯罪的“过渡阶段”,恶势力犯罪的认定标准和界限较难把握,实践中也存在较多的模糊认识。因此,准确认定恶势力违法犯罪组织,对于有效打击黑恶势力犯罪、保护人权、深入推进“扫黑除恶”专项斗争都具有重要意义。

一、研究基础:裁判样本基本情况

为掌握目前司法实践中,特别是“扫黑除恶”专项斗争开展以来,司法机关对于“恶势力”认定和裁判的现状及争议点,笔者从中国裁判文书网中,将2018年1月至7月裁判且公开的所有“恶势力”案件进行逐一筛选,找到裁判文书在“经审理查明”或者“本院认为”部分,明确将被告人或涉案组织定义为“恶势力”的案件共39件166人作为研究样本,具体情况如下:

从组织人数上看,组织人数在3人以下(不包括3人)的案件有5件,占总件数的12.82%,组织人数在3-5人的案件有14件,占到总件数35.9%,组织人数在6-9人的案件为15件,占总件数的38.46%,组织人数在10人以上的案件为7件,占总件数的12.82%。(因有另案处理和在逃的组织成员,因此组织人数总数大于涉案人数)分析以上数据,可以看出目前恶势力犯罪的组织规模普遍较小,绝大多数的案件为10人以下,近一半案件为5人以下的案件。

从组织形式上,被裁判文书认定为恶势力犯罪集团的案件12件,占总数的30.77%,被认定为一般共同犯罪的案件23件,占总数的58.97%,另有4件单独犯罪或多人参与但仅1人按照犯罪处罚的案件,表现出恶势力犯罪组织化程度普遍较低。

从罪名分布看,从统计表中可以看出,涉案最多的罪名为寻衅滋事罪(114人),其余涉恶势力犯罪常见罪名为敲诈勒索、非法拘禁、强迫交易、开设赌场等,几乎均为暴力犯罪罪名及涉赌、涉毒罪名。但从寻衅滋事罪占绝大多数可以看出,涉恶势力犯罪的暴力性程度普遍较轻,并且也存在个别案件涉及职务侵占等非暴力性罪名,表明恶势力犯罪手段在以暴力为主的情况下,趋于多样。

从罪名分布看,从统计表中可以看出,涉案最多的罪名为寻衅滋事罪(114人),其余涉恶势力犯罪常见罪名为敲诈勒索、非法拘禁、强迫交易、开设赌场等,几乎均为暴力犯罪罪名及涉赌、涉毒罪名。但从寻衅滋事罪占绝大多数可以看出,涉恶势力犯罪的暴力性程度普遍较轻,并且也存在个别案件涉及职务侵占等非暴力性罪名,表明恶势力犯罪手段在以暴力为主的情况下,趋于多样。

从涉案犯罪事实数量上看,涉案事实数量在5起以下的有34件,占到总数的87.18%,甚至涉案犯罪事实不到3起的有14件,占到总数的35.90%,虽然犯罪事实数量并不必然反映罪行的轻重,但体现着恶势力实施违法犯罪活动的次数和频率,从一定程度上反映恶势力的危害性,从样本的情况看,恶势力犯罪案件普遍违法犯罪事实较少,也表明其危害性与黑社会性质组织相比尚浅。

从刑罚裁量上看,主刑全部为自由刑,根据刑期统计,被判处3年及3年以下自由刑的有129人,占总人数的77.71%,其中适用缓刑的为38人,3年及3年以下刑期的缓刑适用率为29.46%。被判处3年以上至5年有期徒刑的有22人,占13.25%,被判处5年以上有期徒刑的有15人,占9.03%。体现出恶势力犯罪的整体罪行较轻,3年及3年以下的轻罪案件占据绝大多数,其危害性整体不大。

附加适用罚金刑的为66人,占总数的39.76%,罚金数额最低2000元,最高10万元。罚金数额5000元及以下40人,占60.61%,5000元以上(不包括本数)至1万元是14人,占到21.21%,1万以上至2万为5人,2万以上至5万为3人,5万以上至10万为4人,以上三类共占比18.19%。从科处罚金的情况看,罚金数额普遍较低,1万以下的罚金数额占比约82%,而罚金刑一般适用于侵财型和贪利型的犯罪,样本中罚金刑适用比例不到4成,说明恶势力犯罪对于非法经济利益的攫取相对较少,对一定行业的经济秩序的非法侵害程度尚轻。

针对以上样本,在研究方法上,笔者运用定量分析与定性分析相结合的方式,对样本中恶势力案件展开量化描述和个案测量,结合规范层面上的恶势力犯罪的定位和特征,分析此次扫黑除恶专项斗争中恶势力违法犯罪组织认定的争议点,并对恶势力的司法认定提出完善建议。

二、样本分析:恶势力违法犯罪组织司法认定争议梳理

(一)规范层面:恶势力的定位与特征

对恶势力的从严打击源于对我国一直以来对黑社会犯罪“从严惩处”、“打早打小”的具体刑事政策,并在打击黑恶势力的司法实践中,不断积累和丰富对于打击恶势力的相关经验,但到目前为止,恶势力依旧不是一个刑法法定的概念。刑事政策为刑法体系所接纳,在立法、司法以及犯罪预防等层面以不同的姿态呈现,并实质地影响定罪的标准与量刑的尺度。[2]对黑恶势力“从严惩处”、“打早打小”的刑事政策也是一样,其深刻地影响着恶势力违法犯罪组织的打击规范制定和司法认定。在规范制定层面,贯彻这一刑事政策并较为详细规定“恶势力”的规范性文件主要为2009年最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合出台的《办理黑社会性质组织犯罪案件座谈会纪要》(以下简称《2009年黑社会纪要》)和上述《2018年指导意见》。两部文件中,对恶势力的基本表述是一致的,但《2018年年指导意见》对于恶势力的规定更为系统和完善,将两部文件关于恶势力的界定结合起来,能够更加全面地认定恶势力的规范定位和特征。总结来看,恶势力应具有如下构成条件:

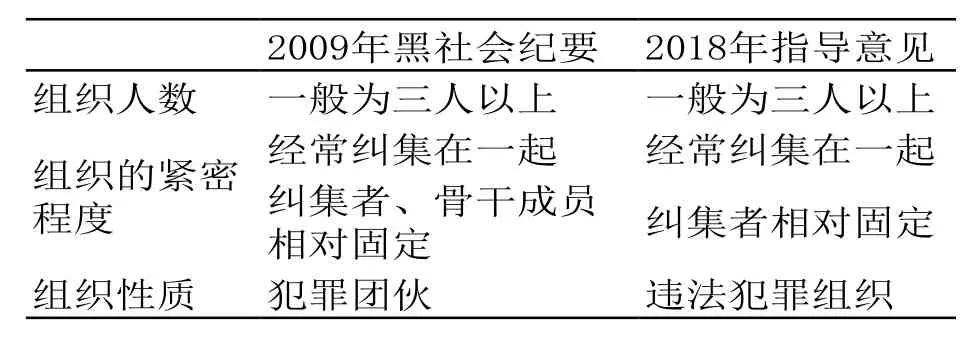

1.组织特征。“恶势力”顾名思义,既然能够形成一股“势力”,其犯罪人数应达到一定的规模,具有一定的组织性。关于组织特征《2009年黑社会纪要》)和《2018年指导意见》的规定对比如下表:

2009年黑社会纪要 2018年指导意见组织人数 一般为三人以上 一般为三人以上组织的紧密程度经常纠集在一起 经常纠集在一起纠集者、骨干成员相对固定 纠集者相对固定组织性质 犯罪团伙 违法犯罪组织

根据上述规定,恶势力的组织人数一般应为三人以上。关于组织的紧密程度上,“经常纠集在一起”表明恶势力组织的纠集具有经常性,“纠集者相对固定”表明恶势力组织成员具有应该具有固定性。《2018年指导意见》将原来恶势力是“犯罪团伙”的说法改为恶势力是一种“违法犯罪组织”,这种提法更加严谨,也是对恶势力的组织特征的进一步强调。恶势力的组织形式包括“普通共同犯罪”和“恶势力犯罪集团”两种,《2018年指导意见》还对恶势力犯罪集团进行了专门的界定。

2.行为特征。关于恶势力实施的违法犯罪活动,两部文件均进行了列举,如下表:

2009年黑社会纪要 2018年指导意见行为手段以暴力、威胁或其他手段,在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动以暴力、威胁或其他手段,在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动有组织地采用滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等手段行为特征主要行为类型违法犯罪活动主要为强迫交易、故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、故意毁坏财物、聚众斗殴、寻衅滋事等伴随行为类型违法犯罪活动一般表现为敲诈勒索、强迫交易、欺行霸市、聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁、故意伤害、抢劫、抢夺或者黄、赌、毒等。同时还可能伴随实施开设赌场、组织卖淫、强迫卖淫、贩卖毒品、运输毒品、制造毒品、抢劫、抢夺、聚众扰乱社会秩序、聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序以及聚众“打砸抢”等。

《2018年指导意见》将恶势力的行为特征进行了细化,将其分为主要表现形式和伴随表现形式,并对《2009年黑社会纪要》中的“黄、赌、毒”进行了罪名和行为类型上的具体化,加入了聚众行为类型的细化规定。恶势力主要行为类型无一例外均为暴力犯罪,其伴随行为类型绝大多数也为暴力犯罪或者以暴力作为后盾的犯罪形式,可见恶势力行为特征带有明显的“暴力性”,当然对于暴力手段应理解为包括直接使用暴力、暴力相威胁以及滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等“软暴力”手段。同时新旧两部文件同时规定“多次实施”,即行为特征方面,恶势力组织的违法犯罪活动并不是单一和偶发的,而是一定区域一定行业内多次、反复出现的违法犯罪活动。

3.危害性特征。与黑社会性质组织相似,文件中对恶势力犯罪的危害性也进行了具体的描述,如下表:

2009年黑社会纪要 2018年指导意见危害性特征为非作恶,扰乱经济、社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响,但尚未形成黑社会性质组织的犯罪团伙为非作恶,欺压百姓,扰乱经济、社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响,但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。

《2018年指导意见》将危害性的表现形式加入了“欺压百姓”的表述,是此次扫黑除恶专项斗争将处于基层的、群众身边的、深恶痛绝的黑恶势力作为打击重点的体现。根据规定,恶势力的危害性特征主要表现在在一定区域或者行业内对经济、社会生活秩序的扰乱及恶劣的社会影响,但其严重程度应尚未达到黑社会性质组织的危害性程度。

4.雏形特征。也有学者将此特征称为“发展特征”。[1]该特征涉及到恶势力犯罪的根本定位,即“恶势力是黑社会性质组织的雏形”。该定位是恶势力犯罪区别于普通刑事犯罪和黑社会性质组织犯罪的核心特征。结合扫黑除恶专项斗争“打早打小”的要求,之所以从严打击恶势力犯罪,就是因为恶势力犯罪组织具有发展成为黑社会性质组织的趋势,在时间、环境等条件合适的情况下,其有发展成为黑社会性质组织的可能性。

2009年黑社会纪要 2018年指导意见雏形特征“恶势力”是黑社会性质组织的雏形,有的最终发展成为了黑社会性质组织“恶势力”团伙和犯罪集团向黑社会性质组织发展是一个渐进的过程

(二)司法层面:恶势力违法犯罪组织认定的争议点

根据恶势力具有的上述组织特征、行为特征、危害性特征和雏形特征,笔者对搜集到的恶势力犯罪案件样本进行了逐一分析和归纳统计,发现了目前司法实践中对于恶势力犯罪组织的认定存在较多争议点。

1.对恶势力组织特征的条件把握存在争议。

一是组织人数未达三人可否构构成恶势力。样本中犯罪人数为一人被认定成恶势力的案件有4件,占到了样本案件总数的1/10,犯罪人数为两人的1件,以上犯罪人数未达三人的样本数共5件,占到总数的12.82%。其中有的是纠集多人犯罪,但由于犯罪情节轻微,仅处罚了为首的纠集者1-2人的情况,但其中有2件是单人犯罪而被认定为恶势力的案件,如皮某某寻衅滋事案是单人单事实的案件,①裁判文书.案号:(2018)湘0723刑初196号.连共同犯罪都无从谈起,判决书却在“本院认为”部分表述为“被告人皮某某恶劣成性,属恶势力”,再如赵某某敲诈勒索案是单人多次犯罪的案件,②裁判文书.案号:(2018)豫1203刑初143号.同样没有任何组织特征,裁判文书却在“本院认为”部分认定为“被告人系在一定区域内多次实施违法犯罪活动的恶势力”,强行扩大恶势力的适用范围。规范性文件中对于恶势力的组织特征的描述是“‘一般’为三人以上”,那是否表明三人以上可以有例外,那么又应该在什么情况下才可以例外,像样本中这样单人犯罪案件可否成为这样的“例外”均存在疑问。

二是何为纠集者“相对固定”。一方面,样本中部分案件并非具有固定的纠集者和成员,而是犯罪时临时纠集而成,如唐XX等十人寻衅滋事案,③裁判文书.案号:(2018)粤0803刑初45号.涉案寻衅滋事的事实仅为一次纠集完成,参加成员均为当天临时纠集,看不出涉案人员之间存在经常性、固定性聚集的特征,裁判文书表述为“被告人结伙作案,人数众多,参与寻衅滋事行为时戴着口罩,分别持枪、铁管等工具,严重扰乱社会秩序,是恶势力团伙,依法应予惩处”,可见认定恶势力仅考虑了行为方式、危害性等因素,却没有将纠集者相对固定作为衡量标准。另一方面,纠集者相对固定,是指至少三人以上成员相对固定还是纠集头目1-2人相对固定在实践中存在争议。如样本中韩家乐等三人寻衅滋事案,④裁判文书.案号:(2018)晋0726刑初54号.涉案一共六起犯罪事实,纠集者相对固定的只有韩家乐和薛亮(共同五起,薛亮单独一起),另一被告人单伟亮仅偶尔参加了一起,这种情况下,是否属于三人以上,纠集者相对固定?且本案并非每次犯罪活动均达到三人以上,仅有两次三人以上,其余大多数时候仅固定有两人参与犯罪,这种情况下是否符合纠集者相对固定的条件存在疑问。

三是如何把握恶势力犯罪集团的认定界限。根据《2018年指导意见》,恶势力违法犯罪组织在符合一定条件的情况下,可以构成犯罪集团。具体特征为:有三名以上的组织成员;有明显的首要分子;重要成员较为固定;组织成员经常纠集在一起,共同故意实施三次以上恶势力惯常实施的犯罪活动或者其他犯罪活动。这是恶势力组织更进一步的、更稳固的一种组织形式。构成恶势力犯罪集团的,当然应适用刑法第二十六条的规定,不但要确定首要分子,而且对集团的首要分子按照集团全部罪行处罚。但实践中一些案件对于恶势力犯罪集团的认定与上述标准存在较大的偏差,对有明显首要分子、成员较为固定的标准掌握过于宽松,如余千等三人寻衅滋事案,⑤裁判文书.案号:(2018)鄂1083刑初106号.涉案的犯罪事实虽然有三起,但分别是余千、罗新早参与实施一起,彭孝安参与一起,罗新早参与一起。三起犯罪事实之间成员并不相对固定,看不出明显的首要分子,是否构成普通的恶势力犯罪尚需探讨的情况下,判决书却认定上述被告人“作为犯罪集团经常纠集在一起,……应认定为“恶势力”,量刑也没有区分主从犯和首要分子。有的案件判决书明确认定是恶势力犯罪集团,并确定了首要分子,但对首要分子仅以参与的犯罪进行处罚,并未按照集团全部犯罪处罚,⑥裁判文书. 案号:(2018)鄂0704刑初197号.体现出对犯罪集团相关规定适用的不规范性。

2.对行为特征的认定亦存在不同认识。一是恶势力犯罪是否需要以“暴力性”为基本手段。《2018年指导意见》中,明确规定“黑社会性质组织实施的违法犯罪活动包括非暴力性的违法犯罪活动,但暴力或以暴力相威胁始终是黑社会性质组织实施违法犯罪活动的基本手段,并随时可能付诸实施”,那么恶势力作为黑社会的雏形,是否需要其违法犯罪活动必须是以暴力作为主要手段或者随时可能诉诸暴力呢?目前在司法认定中做法不一。实践中存在部分案件行为人仅实施了恶势力伴随行为类型中的非暴力犯罪,这种情况下,能否认定恶势力犯罪组织存在争议。如样本中朱伟棋等6人开设赌场案中,①裁判文书.案号:(2018)粤0232刑初22号.被告人开设赌场过程中并没有使用暴力,犯罪事实也未认定其有暴力或暴力相威胁的犯罪手段,亦不存在滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等软暴力手段,该犯罪团伙也没有其他违法犯罪事实的情况下,是否符合恶势力犯罪的行为特征存在争议。

二是“多次实施违法犯罪活动”如何界定。对于犯罪团伙多次实施犯罪活动,每次均单独构成犯罪,涉及多笔犯罪事实的情况下,构成“多次”不存在争议。但以下两种情况认定“多次”均有争议,其一,如果团伙纠集后实施的活动部分构成犯罪,部分较为轻微尚不构成犯罪的情况下,涉案的犯罪事实不足三起,可否认定符合恶势力犯罪组织的行为特征,实践中存在争议。其二,涉案仅有一起犯罪事实的情况下,因犯罪手段当中,包含多次纠集共同实施犯罪的手段,是否可以认定为“多次实施违法犯罪活动”,进而认定其符合恶势力犯罪的行为特征也存在疑问,如邱全清等人敲诈勒索、故意伤害案,②裁判文书.案号: (2018) 川1011刑初133号.犯罪团伙在敲诈过程中,多次实施暴力阻拦,虽然敲诈勒索仅为一起,但犯罪手段上使用多次暴力,法院认为属于多次实施违法犯罪活动,认定为恶势力犯罪组织。再如实践中一些涉及收保护费,一段时间针对同一目标持续收取保护费多次,虽然只认定为寻衅滋事一罪,但是是否应认定为是犯罪手段上的多次,进而符合规范性文件中规定的“多次实施违法犯罪活动”的规定,符合恶势力组织的行为特征存在疑问。

3.危害性特征标准模糊。一是与黑社会性质组织的危害性程度界限难以确定。从《2018年指导意见》规范表述可以看出,恶势力违法犯罪组织的社会危害性与黑社会性质组织的社会危害性程度上差别较大,虽然均是在一定区域或者行业内实施违法犯罪活动,危害经济、社会生活秩序,但黑社会性质组织的危害程度较深,对经济、社会生活秩序起到破坏作用,已形成非法控制或重大影响,而恶势力危害程度尚浅,对经济、社会生活仅起到扰乱作用,造成较为恶劣的社会影响。司法解释中对黑社会性质组织的危害性特征的表现进行了较为详细的列举,但其中多次使用到“重要影响”、“严重影响”等词语进行描述,依然具有很强的模糊性。而恶势力违法犯罪组织的危害性特征的表述就更为原则,仅进行了概括性的描述,加之“危害性”本就是一个在司法实践中难以量化的特征,导致司法认定依赖于司法人员基于具体案件情况的综合分析判断,由于判断主体和内心判断标准的差异极易产生分歧。如杨永起等十二人寻衅滋事案,③裁判文书.案号: (2017) 粤1502刑初284号.被告人杨永起注册成立百盛公司后,以合法形式掩盖非法目的,并招募多名成员形成犯罪集团,多次组织、领导该集团成员以威胁、打砸等非法手段共同实施违法犯罪活动,对于该犯罪组织,检察机关在起诉书中认定为涉黑犯罪集团,法院最终以恶势力犯罪集团予以判处,法检两机关分歧明显。

二是与普通刑事犯罪危害性界限不明。对于一些规模尚小、处于初级阶段的恶势力犯罪来说,其与普通的刑事犯罪团伙的社会危害性上如何区分存在较多争议点,特别是在组织特征和行为特征不完全的具备的情况下,是否可以按照所谓对危害性特征的综合分析判断将犯罪人定性为恶势力犯罪组织存在较大疑问。如样本中的疏月华等人寻衅滋事、敲诈勒索案,④裁判文书.案号:(2018)皖07刑终36号.涉案共三起犯罪事实,疏月华分别单独实施一起寻衅滋事和一起敲诈勒索,另有一起敲诈勒索是疏月华伙同疏月琴与疏月林三人共同实施的,就裁判文书认定的犯罪事实来看,涉案人员并不符合“经常纠集”、“纠集者相对固定”的组织特征,也不符合纠集后多次实施违法犯罪的行为特征,但裁判文书认定本案“形成了以疏月华为首的恶势力团伙,扰乱当地社会治安秩序,造成了较为恶劣的社会影响”,并对被告人从重处罚。可见,实践中危害性特征的判断标准、其与组织特征、行为特征的关系均需要进一步厘清。

4.雏形特征易被忽略。与危害性特征相比,以具有演化和发展成为黑社会性质组织可能性为内容的雏形特征则更加“难以琢磨”。不仅仅是雏形特征像危害性一样,标准模糊需要根据具体情况综合分析判断,而更突出的问题在于,雏形特征是否是恶势力的必备特征。样本中就有部分案件的犯罪团伙仅仅是以虚荣心作祟、泄愤为动机,盲目纠集寻衅滋事,主观上具有极大的随意性,或者因为特定原因仅向单一目标实施的暴力滋扰行为,欠缺向黑社会性质组织演化和发展的客观表现,如谭龙仙、张芬玲等三人寻衅滋事案,①裁判文书.案号:(2018)豫1325刑初383号.被告人两女一男,年龄均在55-59岁之间,其与村民纠集在一起是因为对以内乡县建业森林半岛项目赔偿有异议,仅针对该项目施工进行了五次阻挠,造成总计6134元的损失,判决书将三人认定为恶势力犯罪集团。虽然该案中几名被告人纠集符合恶势力的组织特征、行为特征,也给他人的生产活动造成了恶劣的影响,符合危害性特征,但三人是因为特定的民事赔偿纠纷引起的以维权为目的诉诸暴力的行为,并不具备向黑社会性质发展和演进的特征,可见司法实务中,雏形特征是否应具有必不可少的地位尚无定论。

以上的争议点都反映出,恶势力违法犯罪组织与普通刑事犯罪团伙、黑社会性质组织间的界限均存在交叉和模糊地带,导致实践中对于恶势力违法犯罪组织的认定存在着一定的随意性和不规范性。原因一方面在于规范性文件中对于恶势力的规定缺乏更加细化的标准,但更为重要的方面在于对黑恶势力从严惩处的刑事政策下,司法机关更注重通过“打早打小”彰显对于黑恶势力的强硬态度,却一定程度上没有处理好“打早打小”与“打准打实”的关系,事实上是对刑事政策的一种误读,对刑事政策的贯彻出现了偏差。

三、争议厘清:恶势力违法犯罪组织司法认定模式初探

恶势力的相关规范源于刑事政策,对恶势力的司法认定仍要以刑事政策为指引,为准确、及时、有效打击恶势力违法犯罪活动,笔者认为,应以刑事政策为导向,以规范性文件的具体规定为前提,从恶势力的“四个特征”及其内在逻辑关系入手,厘清实践中的模糊认识,确立恶势力司法认定从“形式认定到实质排除”的判断模式,找出正确认定恶势力违法犯罪组织的路径。

(一)形式判断:起到基础作用的组织特证与行为特征

恶势力的组织特征和行为特征,是恶势力违法犯罪组织外在表现形式,在规范层面上,组织特征和行为特征可以通过规范性的描述、列举等方式进行较为明确的量化,在司法认定层面,形式判断先于实质判断,[3]应是保障人权原则和罪刑法定原则的应有之义,因此,组织特征和行为特征应优先进行判断。

1.组织特征的判断。一是组织人数与组织紧密程度要综合考量。根据前面的样本分析,实践中对于恶势力违法犯罪组织“一般为三人以上”和“纠集者相对固定”的解释均存在较大争议,故要准确认定恶势力,前提要对恶势力的具体规定作出合理的规范解释。虽然相关规范性文件的条文并非刑法条文,但由于其实际起到指导司法认定的作用,对其进行解释当然可以参照刑法的解释原则和方法。笔者认为,对于恶势力认定条件的相关规范的解释应在文理限度内进行目的解释。“凡是超出刑法用语可能具有的含义的解释,都是违反罪刑法定原则的解释”[4]35,因此文理划定的范围是不可突破,不能进行随意的扩大解释。而恶势力的认定毕竟是刑事政策的产物,对相关规范的解释当然也要以刑事政策为指导,“在解说现行法律时要以刑事政策性的目标作为限制”[5]138,总体来说刑事政策是以防卫社会为其出发点和落脚点,对黑恶势力“从严惩处”、“打早打小”的刑事政策,其目的当然是“遏制黑社会性质组织滋生,防止违法犯罪活动造成更大社会危害”。基于此目的,对规范性文件中恶势力认定条件相关规范的解释,就要考虑到其背后的规范目的,在不突破文理的前提下,作出合乎目的的解释。

规范性文件对于恶势力组织特征的描述中“一般”和“相对”的措辞,表明“三人以上”和“纠集者固定”在文理上均不是绝对的、不可突破的标准,而样本中的数据也表明实践中对上述标准的突破也并非个案,那么问题就在于,上述标准的突破也必然要以一个合理的判断作为支撑,否则将会导致司法陷入规范虚无主义的误区。而这个合理的判断标准就是以合乎规范目的为标准,恶势力必须具有组织性原因在于恶势力通过让被害方和他人感觉到其已经形成了一个犯罪的组织雏形或者是一股为非作恶的“势力”,对其具有组织特征进行规定的目的就是防卫社会公众基于此产生不同于普通刑事犯罪的恐惧和心理上的压力,从而破坏被害方和社会公众的心理安全感和安定感。基于上述规范目的,对“一般为三人以上”和“纠集者相对固定”应做如下解释:

首先,关于组织人数方面,将单独的个体认定为恶势力显然是违背文理、无法令人接受的,因为恶势力是一个“违法犯罪组织”,而单独的个体不等于一个组织,这是最基本的逻辑常识。实践中将行为人仅为一人的寻衅滋事犯罪认定为恶势力的极端情况,事实上是对恶势力组织特征的曲解,不当扩大了恶势力犯罪的打击面,违反了规范目的,其从重打击将会丧失正当性。那么就仅剩下组织成员在两人的情况下,可否构成恶势力。笔者认为,组织成员仅有两人的情况下,只有其表现出相当于三人以上的组织性的情况下,使社会公众产生了相当的心理不安全感和不安定感,才可以被“破例”认定为恶势力,而其组织性的进一步判断,就不得不结合以下论述的纠集的情况。

其次,关于纠集的固定性方面,应明确“纠集者”是指所有纠集到一起的犯罪活动参与者,还是仅指发起纠集的组织者或者“头目”。笔者认为,此处的“纠集者”应是在后一种意义上使用的。从《2018年指导意见》将《2009年黑社会纪要》中的“纠集者、骨干成员相对固定”修改为“纠集者相对固定”,可以看出,“纠集者”本来是与“骨干成员”并列的概念,骨干成员毫无疑问也是违法犯罪活动的积极参加者,如果仅仅是在参加者的意义上解释“纠集者”,其将包含骨干成员而不是与骨干成员并列,所以此处应该是在组织和发起者的层面使用“纠集者”一词。新的司法解释虽然基于恶势力普遍组织较为松散实际情况删除了“骨干成员”,也并不影响纠集者一词承载的本来含义。也正是考虑到恶势力犯罪组织的稳固程度与黑社会性质组织相比本就较低,如果理解为参加者相对固定,也不符合我国打击恶势力犯罪的司法实际和客观事实。因此“纠集者相对固定”,应理解为发起纠集的组织者相对固定。如此一来,在组织人数三人以上的情况下,作为头目的纠集者当然可以为三人以下,如此相对固定,仅指组织者的相对固定。基于此结论,可以认为,即便纠集者甚至固定成员仅有两人,但至少每次都纠集三人或三人以上,以一种组织的形式出现并活动,使他人产生对有组织犯罪的恐惧和压力的,说明该团伙达到了恶势力的组织性程度,就可以认定具备恶势力的组织特征。但如果固定纠集者和参加者仅有两人,绝大多数也仅有两人共同实施违法犯罪活动的情况下,不宜认定为恶势力。

二是应正确区分“犯罪团伙”与“犯罪集团”的区别。犯罪团伙原是公安机关在实际工作中使用的概念,用来表示三人以上共同实行犯罪的共同犯罪形式。[5]在司法认定中,根据1984年两高一部《关于当前办理集团犯罪案件中具体应用法律的若干问题的解答》,犯罪团伙应包括认定为一般共同犯罪和认定为犯罪集团两种结局。因此犯罪团伙包括犯罪集团,但不等同于犯罪集团,这是我国在上世纪80年代就已经通过司法解释明确了的概念。而从对样本的分析我们发现,时至今日,实践中个别案件仍是在“恶势力犯罪团伙”的意义上使用“恶势力犯罪集团”的,其认定的恶势力犯罪集团,不但不符合犯罪集团的构成要件,且也未按照犯罪集团的罚则对首要分子按照集团全部罪行进行处罚,其实质上跟认定成一般共同犯罪毫无差别。这表明司法实践中对犯罪团伙与犯罪集团的区分依旧存在模糊认识。我国刑法对犯罪集团早有明确规定,犯罪集团主要有三人以上、组织严密、有预谋、有计划实施犯罪、犯罪组织较为固定等特征。[6]而《2018年指导意见》中对于恶势力犯罪集团的专门规定,只是对于恶势力犯罪构成犯罪集团需要符合的要件的再一次强调,以方便恶势力犯罪集团的司法认定,并不代表恶势力犯罪集团较普通犯罪集团存在特殊的认定标准,更绝非降低门槛。严格依照司法解释的规定准确认定恶势力犯罪集团,也是打击恶势力犯罪既不“拔高”也不“降格”的应有内涵。

2.行为特征的判断。一是暴力性应是恶势力行为特征的核心。暴力性的表现形式应包括直接暴力、暴力相威胁及“软暴力”。虽然司法解释中将恶势力的行为特征描述为“暴力、威胁或者其他手段”,是否可以认为“其他手段”是指除暴力手段之外的其他手段呢?笔者认为答案是否定的。我国司法解释中对于恶势力行为特征的阐述相对较少,但对黑社会性质组织行为特征的规定已经较为详尽,根据《2009年黑社会纪要》就对黑社会行为手段中列举的“其他手段”作出了详细的解释,是指“以暴力、威胁为基础,在利用组织势力和影响已对他人形成心理强制或威慑的情况下,进行所谓的“谈判”、“协商”、“调解”;滋扰、哄闹、聚众等其他干扰、破坏正常经济、社会生活秩序的非暴力手段。”可见,“其他手段”事实上也是以暴力、威胁为基础的,而上述列举的所谓“非暴力手段”的类型,已经在《2018年指导意见》中,被认定为“软暴力”,而软暴力也是要以暴力作为保障的,因此暴力性手段处于支配地位是恶势力组织影响力的基础,是恶势力的基本行为特征。[7]而这一点也在《2018年指导意见》对恶势力犯罪的类型列举中充分体现,恶势力的伴随行为类型中,虽然个别存在非暴力性犯罪,表明在暴力犯罪作为主要手段的情况下,为攫取非法利益,恶势力也经常会伴随类似开设赌场、组织卖淫这样的非暴力犯罪,但这些犯罪活动的实施,同样是以恶势力组织的暴力性作为其保障和后盾。故在司法认定中,对于恶势力行为特征的判断,必须要以暴力性作为核心。对于实践中存在的犯罪团伙仅仅实施了恶势力伴随行为类型中的非暴力性犯罪,如开设赌场、组织卖淫等,事实和证据均未显示存在其他暴力性的行为手段,该犯罪团伙也未查出其他违法犯罪事实的情况下,难以认为犯罪是以暴力为保障,并不宜将行为随意认定为恶势力犯罪。

二是多次实施违法犯罪活动的认定关键在于正确认识“多次”。在刑法和司法解释中,提到“多次”,如多次抢劫、多次盗窃、多次敲诈勒索、多次聚众淫乱等,基本都是指实施行为三次以上,因此在恶势力犯罪组织的认定过程中,多次的认定也应以三次以上为基本标准是合理的。但问题在于,此处的“多次”应是指犯罪手段上的多次,还是罪数上的多次,即多次实施的每一次行为是否均要求单独构成犯罪。笔者认为,此处的“多次”更多地应在事实层面进行理解,“所谓一个行为,不是从构成要件的评价上看是一个行为,而是基于自然的观察,在社会的一般观念上被认为是一个行为”。[8]373从我国打击恶势力犯罪组织的司法实践看,确实也存在案件属于恶势力团伙成员在一段时间内多次使用暴力或威胁手段实施了一个完整的敲诈勒索的犯罪事实,①裁判文书. 案号:(2018) 鄂0682刑初9号、裁判文书. 案号:(2017)津0112刑初703号.如果仅仅在罪数的层面上掌握“多次”的认定,无疑也会不当限缩恶势力犯罪组织认定的范围,不符合基于“打早打小”的刑事政策而制定相关规范的目的,因此,以文理为基础进行目的解释,此处的“多次”应为犯罪手段上“多次实施违法犯罪活动”。

(二)实质判断:起到排除功能的危害性特征和雏形特征

危害性特征和雏形特征是需要通过恶势力违法犯罪组织的外在表现进行实质性判断的特征,二者与组织特征和行为特征之间并不是一种并列的、平面的关系,而是一种递进的关系。

1.危害性特征的判断。正如犯罪的社会危害性是实质特征,而构成要件是社会危害性的表现和判断标准。恶势力的危害性特征一定程度上也可以认为是恶势力的实质特征,而组织特征、行为特征无不是其危害性的体现。虽然司法解释也对危害性特征进行了描述,但由于危害性是需要进行实质性的综合判断,难以量化,因此司法解释只能使用较为原则的措辞,直接导致其司法适用性较弱,难以给司法认定提供一个明确而易于判断的标准,在具体个案中就会呈现出较大的不平衡性和随意性。事实上黑社会性质组织的危害性特征判断也不同程度存在上述问题,虽然司法解释对危害性特征的描述不断细化,但都避免不了较为原则和模糊性的表述,这也导致恶势力以普通刑事犯罪之间、恶势力与黑社会之间危害性判断常常会存在一定程度的交叉。

针对上述司法认定的困境,笔者建议仅对危害性特征仅进行排除恶势力违法犯罪组织的反向判断。理由如下:

一是组织特征和行为特征的具备原则上已经表征该组织具有危害性特征。司法解释对危害性特征的描述中,“在一定领域和行业多次实施违法犯罪活动,为非作恶,欺压百姓,扰乱经济、社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响”等,均是要通过恶势力违法犯罪组织的具体的行为特征和其组织形式来体现:

首先,“一定区域和行业”及“为非作恶、欺压百姓”的认定来看,根据《2018年指导意见》,“一定区域”的大小具有相对性,不能简单地要求“一定区域”必须达到某一特定的空间范围,而应当根据具体案情,并结合黑社会性质组织对经济、社会生产秩序的危害程度加以综合分析判断,上述规定基本可以认为“一定区域”事实上起不到硬性的限定作用,而“一定行业”的情况与“一定区域”类似,难以划定明确的边界。而“为非作恶、欺压百姓”均是生活词汇,其表现只能是通过恶势力的行为,行为特征中对于行为类型的列举均是恶势力“为非作恶、欺压百姓”的行为表现。

其次,“扰乱经济、社会生活秩序”的认定来看,恶势力“扰乱”所要求的程度要远远轻于黑社会“严重破坏”所要求的危害性程度,事实上,“扰乱”的门槛很低,对于恶势力行为特征中列举的犯罪类型,很难说哪一种不会对经济、社会生活秩序产生扰乱作用,因此原则上,只要实施了恶势力的行为类型,基本上就可以达到扰乱经济、社会生活秩序的程度。

再次,“造成较为恶劣的社会影响”的认定来看,只要恶势力符合了其组织特征,并进一步符合了行为特征,以犯罪组织的形式多次实施寻衅滋事、强迫交易、敲诈勒索等违法犯罪活动,在这样的情况下,其必然会造成恶劣的社会影响,而社会影响,是难以甚至不可能评估和测量的,[3]593“较为恶劣”的程度也是一个相对的概念,在没有明确的细化规定的情况下,也很难对其划定一个明晰的边界。实践中具体的考察,或多或少的还会落回到组织特征和行为特征的具体要素中。

因此,恶势力的危害性特征通过且主要通过其组织特征和行为特征来体现,脱离了二者,对危害性特征的判断将找不到基点。这种情况下,判断一个违法犯罪团伙具备了恶势力的组织特征和行为特征之后,原则上基本可以断定该组织即具有了恶势力违法犯罪组织有要求的危害性程度。

二是危害性特征的实质判断可用于单向排除恶势力。“虽然行为呈现出符合刑罚法规的构成要件的形式、外观,但是该行为也可能缺乏构成要件所预想的可罚的程度”。[9]3因此,行为即便符合了刑法条文中的犯罪构成,仍然可以基于社会危害性的实质判断而出罪。同样的,在恶势力是否成立的判断中,也必然会存在个别组织,虽然具备了组织特征和行为特征,但明显针对特定目标、或在极短的时间内、极小的范围内实施犯罪活动,仍然明显达不到恶势力要求的危害性程度,这种情况下,可以根据危害性特征的反向判断来排除该犯罪组织成立恶势力违法犯罪组织。而如果情况相反,行为尚未符合组织特征和行为特征,却仅凭其危害性特征的判断,可否认定为恶势力违法犯罪组织?笔者认为答案是否定的,一方面,这不符合形式判断先于实质判断的司法规则,另一方面,如上文分析,危害性特征必须要通过组织特征和行为特征才能够体现,如果尚不符合组织特征和行为特征,其危害性特征符合性的判断实际上是无源之水、无本之木,难以避免其潜在的随意性,因此危害性特征只有在用于单向排除恶势力认定的情况下,才能保证准确打击恶势力犯罪组织、最大限度的保障人权。

2.雏形特征的不可或缺。恶势力违法犯罪组织的雏形特征,是否是司法认定中恶势力必须具备的特征之一,要解决这个问题,还是要探究对恶势力从严惩处的刑事政策目的,恶势力并不像黑社会,可以在犯罪构成要件之内去评价其危害性,从而根据责任的大小确定刑罚。而被认定为“恶势力”的犯罪行为在刑法上分别被认定为寻衅滋事、敲诈勒索等具体罪名,对恶势力的从严惩处,在刑法上实质是基于刑事政策的酌定从重处罚情节。刑事政策本身是带有目的性和功利性的,[10]对于恶势力违法犯罪组织进行严惩的目的就在于“打早打小”,有效防止恶势力继续发展成为黑社会。故恶势力的雏形特征是对其进行从严惩处的根本原因,如果不具备雏形特征,那么也将不符合从严惩处的目的。

同时,刑事政策对刑事司法具有基本价值导向作用,[11]63对恶势力的从严惩处,最终必然会落实在对恶势力犯罪分子的量刑中,刑事政策的目的在一定程度上影响着刑罚目的,那么对恶势力违法犯罪组织成员从重适用刑罚的目的,就在于对于该组织继续发展成为黑社会性质组织的特殊预防,和对类似违法犯罪组织威慑性的一般预防。因此,恶势力违法犯罪组织具备向黑社会演变和发展的雏形特征,是其从严适用刑罚的合目的性根据,如若欠缺了雏形特征,则从严适用刑罚便缺乏合目的性。

综上,恶势力的雏形特征是其标志性的核心特征,表征着依法从严惩处的刑事政策价值取向和从重适用刑罚的合目的性。对于雏形特征的判断,在司法中也应是排除恶势力认定的单向判断。在组织具备了组织特征、行为特征和危害性特征的情况下,考察其是否具有演化和渐变为黑社会性质组织的趋势和极大可能性,如果该组织并不追求在一定区域或行业内最终形成非法控制,发展成为黑社会性质组织,而仅仅是构成具体的违法犯罪行为,则与普通刑事犯罪团伙并无差别,应排除其成立恶势力违法犯罪组织。

结论

我国目前黑恶势力活动仍然较为猖獗,为了有力打击黑恶势力,自上而下在全国范围内开展了“扫黑除恶”专项斗争。对恶势力的从严打击源于对我国一直以来对黑社会犯罪“打早打小”的具体刑事政策,根据对扫黑除恶专项斗争开展以来39个恶势力裁判样本分析发现,实践中,对恶势力的组织特征、行为特征、危害性特征和雏形特征均存在司法认定的争议点,不可避免的出现了恶势力司法认定的不规范、不准确的隐忧。恶势力的相关规范源于刑事政策,对恶势力的司法认定仍要以刑事政策为指引,解决这些争议要从恶势力“四个特征”的关系入手,建立一个“从形式认定到实质排除”的司法认定模式,明确对恶势力的组织特征和行为特征的判断是形式判断,对恶势力危害性特征和雏形特征的判断是实质判断,恶势力的司法认定应遵循从形式到实质的判断顺序,恶势力的组织特征和行为特征是危害性特征的具体表现,在符合组织特征和行为特征后原则上就具有危害性,对危害性特征的实质判断可用于对具备前两个特征但明显不具备危害性特征的例外情况予以单向排除。雏形特征是恶势力的标志性特征,是其区别于普通刑事犯罪和黑社会性质组织的核心特征。对于雏形特征的判断,在司法中也应是排除恶势力认定的单向判断,在组织具备了组织特征、行为特征和危害性特征,但却不具备雏形特征的情况下,排除恶势力的认定。