刈割高度对象草营养成分及饲用价值的影响分析

2018-04-11王郝为王启业吴端钦

王郝为, 王启业, 吴端钦*

(1.中国农业科学院麻类研究所,湖南长沙 410205;2.湖南省师范大学生命科学学院,湖南长沙 410081)

象草生物量大,利用年限长,种植简便,适口性好,营养价值较一般植物高,是一种优良的高产饲草,将象草饲料化对促进我国南方畜牧业的发展大有裨益(谭文彪等,2008)。

象草具有很强的再生性和耐刈割性,然而,种植户在利用上主要按照养殖需求刈割,刈割高度不等,忽略了象草高产、优质的生产要求。刘宁(2011)指出,刈割高度对红象草的适口性、消化利用率均影响较大。李雯等(2012)也研究表明,象草在不同的株高下刈割,饲用品质具有一定差异。为确定最佳的刈割高度,在有限的耕地中获得较高的效益,本研究采集了不同刈割高度的象草,并对其进行主要营养成分及饲用价值分析,以期为象草在南方畜牧业的高效利用提供参考依据。

1 材料与方法

1.1试验材料及制备象草刈割株高分别为60、100、140 cm和180 cm,整株切碎,置于65℃烘箱中干燥至恒重,室内回潮24 h,制成风干样品,粉碎,保存于封口袋中备实验室分析。

1.2样品分析粗蛋白质(CP)、粗脂肪(EE)、粗灰分(Ash)、粗纤维(CF)、中性洗涤纤维(NDF)和酸性洗涤纤维(ADF)等按照张丽英(2007)的方法进行测定;总能(GE)利用全自动氧弹式量热仪(湖南开元仪器有限公司)进行测定。

1.3饲用价值指标计算相对饲用价值(RFV):采用美国牧草草地理事会饲草分析小组委员会提出的粗饲料相对值(Rohweder等,1978),进行比较饲草的饲用品质和预期采食量。计算公式为:

RFV=DMI(%BW)×DDM(%DM)/1.29(以绵羊为动物基础);

DMI(%BW)=120/NDF(%DM);

DDM(%DM)=88.9-0.779×ADF(%DM)。

式中:DMI为粗饲料干物质采食量,%BW;DDM为可消化的干物质,%DM。

有机物质消化率(OMD):有机物质消化率根据经验公式Y=123.5068-2.279X (以绵羊为动物基础)计算(韩建国和贾慎修,1987)。其中,Y为有机物质消化率,X为粗纤维含量。

1.4数据统计利用Microsoft Excel 2013软件进行数据的录入处理。采用SPSS 21.0软件进行单因素方差分析,Duncan氏法多重比较进行组间差异显著性检验,显著性定为P<0.05,结果以“平均值±标准误”表示。

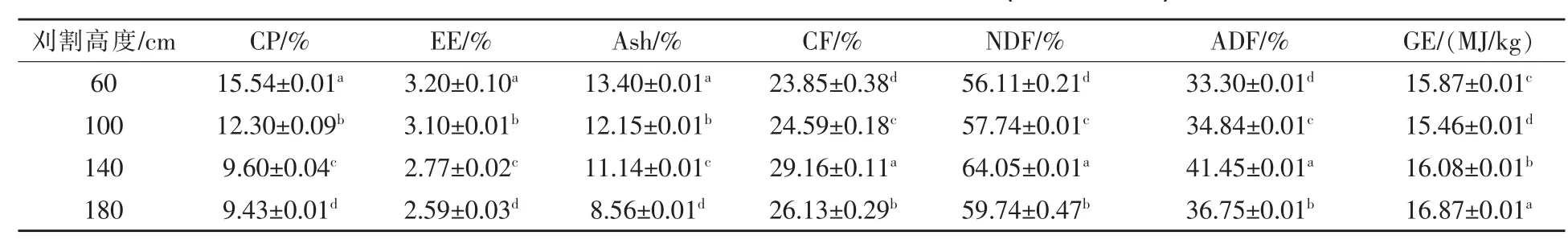

表1 不同刈割高度下的常规营养成分(风干基础)

2 结果

2.1营养成分特点不同刈割高度象草的营养成分见表1。随着刈割高度的增加,CP、EE和Ash的含量显著下降(P<0.05),以180 cm高度为最低,与60 cm高度相比分别低64.79%、23.55%和56.54%。刈割高度对象草CF、NDF和ADF的含量均影响显著 (P<0.05), 其中CF、NDF和ADF的含量以60 cm为最低,相对于含量最高组140 cm而言,分别低了18.21%、12.40%和19.66%。不同刈割高度象草的GE含量呈先降后增的抛物线式变化,以180 cm为最高,且显著高于其他刈割高度(P<0.05),相比其他高度分别高了6.30%、9.12%和4.91%。

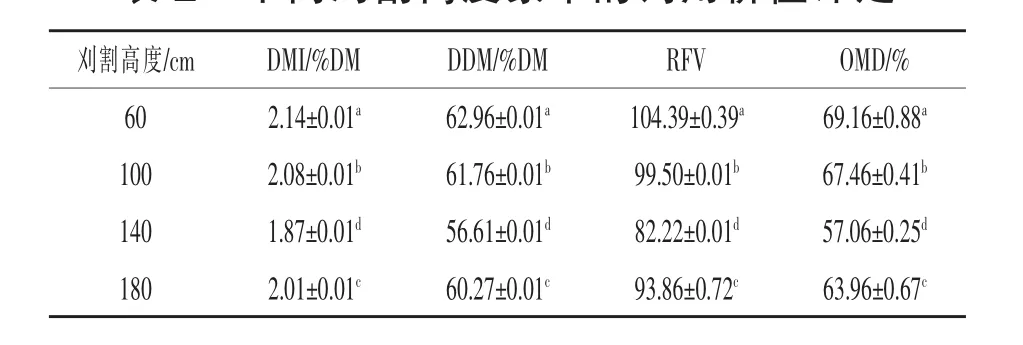

2.2饲用价值分析表2表明,刈割高度对象草的DMI、DDM、RFV 和 OMD 均影响显著(P < 0.05),在刈割高度为140 cm时,DMI、DDM、RFV和OMD值最低,分别为 1.87、56.61、82.22 和 57.06,相对于刈割高度60 cm而言,分别低了12.62%、10.09%、21.24%和17.50%,差异显著(P<0.05)。

表2 不同刈割高度象草的饲用价值评定

3 讨论

3.1不同刈割高度象草的营养成分分析牧草中CP、NDF和ADF的含量是影响其品质的重要因素,其中,CP由蛋白质和非蛋白质含氮化合物组成,是动物蛋白质需求的主要来源 (李艳琴等,2008);NDF包括半纤维素、纤维素和木质素等,其含量高低直接影响牧草的适口性 (Falkner等,1998),且Crooker等(1978)认为,当 NDF含量超过 55% ~60%时,会抑制动物的采食;ADF是不包括半纤维素在内的构成植物细胞壁的一组非营养性物质,难以被动物消化,ADF含量越高,牧草品质越差。因此,一般来说,牧草中所含CP高且NDF和ADF低时,营养成分较佳(袁翠林等,2015)。

黄水珍等(2012)研究了不同刈割高度的南牧1号杂交象草的营养成分,发现其CP的含量随刈割高度的增加而降低,NDF和ADF的含量则相反。林春镭(2009)研究表明,随着刈割高度的增加,狼尾草的CP含量逐渐降低,NDF和ADF的含量则逐渐升高。本研究也得出了类似结论,试验中,随着刈割高度的增加,象草的CP含量逐渐降低,NDF和ADF含量则呈先增大后降低的抛物线式变化,并且在刈割高度为60 cm时,象草具有最高CP含量及最低NDF和ADF含量,营养成分较高。表明刈割高度较低时牧草的营养成分含量相对较高,这可能是由于随着刈割高度的增加,叶片等组织不断老化,细胞壁成分增加,细胞内容物逐渐减少,使牧草地上部分木质素和其他结构性支撑物质含量增加,从而碳水化合物含量不断增多。这样虽然蛋白质的绝对量没有减少,但是相对于整个植株的营养成分而言,其所占比例却处于不断下降的趋势(林洁荣,2005)。

3.2不同刈割高度象草的饲用价值分析相对饲用价值RFV是ADF和NDF的综合反映,其是评价牧草的一项重要指标(张吉鹍等,2008),RFV值大于100,说明该牧草营养价值整体较好,且RFV数值越大说明其营养价值越高。马健等(2016)以RFV为评定指标研究了不同刈割高度禾王草的营养价值,发现在较低刈割高度时具有较高RFV值。田雨佳(2011)、都帅等(2016)的研究均表明,苜蓿的RFV值随刈割高度的增加而降低。本研究得出了类似结论,试验中,象草的RFV值随刈割高度的增加呈先降后增的抛物线趋势,且在最低刈割高度60 cm时,象草具有最高营养价值。

随着牧草生长,细胞中的纤维素不断积累,而有机物质消化率OMD可反映饲草中CF的含量,是判断牧草利用价值的重要指标。OMD值越高,说明牧草被消化利用特性越好(张吉鹍等,2011)。张晓佩等(2014)通过研究不同品种的多花黑麦草发现,其OMD值均随刈割高度的增加呈现先降后增的抛物线式变化。本试验以OMD为评定指标研究了不同刈割高度象草的利用价值,结果与前人一致,OMD值随刈割高度的增加呈先降后增的抛物线趋势,且在刈割高度为140 cm时,象草可消化性最差,这可能是由于此阶段象草的NDF和ADF含量加速积累,从而导致牧草的消化率下降。

4 结论

本试验结果表明,象草以株高60 cm刈割时具有较高的营养成分含量及饲用价值。

[1]都帅,尤思涵,刘燕,等.不同刈割时期与刈割高度对苜蓿品质的影响[J].草地学报,2016,4:874 ~ 878.

[2]黄水珍,谢善松,饶宝蓉.不同刈割高度对南牧1号杂交象草产量与品质的影响分析[J].福建农业科技,2012,5:69~71.

[3]刘宁.红象草的最佳利用高度[J].农村百事通,2011,19:56~56.

[4]李雯,甘兴华,戴征煌.刈割高度对桂牧1号象草产量品质的影响[J].江西畜牧兽医杂志,2012,5:31 ~ 33.

[5]李艳琴,徐敏云,王振海,等.牧草品质评价研究进展[J].安徽农业科学,2008,36(11):4485 ~ 4486.

[6]林春镭.刈割高度对Ⅱ系狼尾草产量及品质的影响:[硕士学位论文][D].福州:福建农林大学,2009.

[7]林洁荣.刈割强度对闽牧42饲用杂交甘蔗的影响[J].福建农林大学学报:自然科学版,2005,34(4):514 ~ 517.

[8]马健,毛江,刘艳芳,等.不同刈割高度对禾王草干草和青贮品质的影响[J].饲料研究,2016 (5):52 ~ 56.

[9]谭文彪,覃培龙.象草常规营养成分及总能含量分析[J].西南林学院学报,2008,28(3):45 ~ 47.

[10]田雨佳.不同刈割茬次和物候期的苜蓿对奶牛营养价值的比较研究:[硕士学位论文][D].呼和浩特:内蒙古农业大学,2011.

[11]许能祥,顾洪如,沈益新,等.温度对多花黑麦草细胞壁成分变化的影响[J].中国草地学报,2009,31(2):70 ~ 75.

[12]袁翠林,于子洋,王文丹,等.山东省羊常用粗饲料营养价值评定[J].草业学报,2015,24(6):220 ~ 226.

[13]张丽英.饲料分析及饲料质量检测技术[M].北京:北京农业大学出版社,2007.

[14]张吉鹍,陈开文,谢金防,等.分级指数与相对值在奶牛用粗饲料品质评定上的比较研究[J].中国奶牛,2008,8:15~19.

[15]张吉鹍,邹庆华,卢德勋.反刍动物粗饲料纤维品质的整体评定研究[J].饲料工业,2011,32(1):31 ~ 34.

[16]张晓佩,高承芳,刘远,等.刈割高度对多花黑麦草新品种产量和品质的影响[J].热带作物学报,2014,35(9):1695 ~ 1698.

[17]Crooker B A,Sniffen C J,HooverW H,et al.Solvents for soluble nitrogen measurements in feedstuffs[J].Journal of Dairy Science,1978,61(4):437 ~ 447.

[18]Falkner L K,Casler M D.Preference for smooth bromegrass clones is affected by divergent selection for nutritive value[J].Crop science,1998,38(3):690 ~ 695.

[19]Rohweder D A,BarnesR F,Jorgensen N.Proposed hay grading standardsbased on laboratory analyses for evaluating quality[J].Journal of Animal Science,1978,47:747 ~ 759.