我国中部地区入境旅游经济差异时空演变分析

2018-04-09

(1.湖北文理学院理工学院 湖北襄阳 441025;2.湖南师范大学资源与环境科学学院 湖南长沙 410081)

入境旅游不仅是促进经济发展、缩小与发达国家差异的重要手段,同时也是衡量一个国家对外开放程度的重要指标。改革开放初期,入境旅游为国家积累了不少资金。目前,我国各省都将入境旅游作为推动经济发展的重要动力。但是,入境旅游在我国各地区的发展存在较大的不均衡。此现象已引起国内学者的高度关注。目前国内关于入境旅游经济差异的研究主要显现出以下趋势:1)研究区域较多集中于我国东中西部地区多个省份[1-2]、省域[3-5]、市域[6-7]和沿海区域[8-9]或一省内部地市[10-12]。2)研究指标分为单一指标和复合指标。单一指标一般采用入境旅游人数、旅游外汇收入等指标[1-2,4-12];复合指标则通过建立指标体系后使用技术方法处理得到,但数据获取难度大[3,13]。3)研究方法上,过去使用传统统计学方法,目前统计学方法与基于GIS的ESDA方法结合成为新的发展趋势。近年来关于入境旅游的研究主要集中于研究东部地区[1-12]等,对中部地区的研究较少。中部地区历史文化悠久,地跨多个温度带,地形垂直变化显著,气候和生物类型多样,有数量众多的高品质旅游资源,其中不乏世界级的旅游资源。但受经济发展水平影响,中部地区旅游业发展,特别是入境旅游经济发展,处于全国较低水平。国家在《促进中部地区崛起“十三五”规划》中将旅游业列为中部地区重点发展的现代服务业之一,提出“打造一批精品旅游线路和世界知名旅游目的地”。因此研究中部地区入境旅游经济差异时空演变,对合理利用中部地区旅游资源、优化旅游产业空间布局、建设世界知名旅游目的地、促进中部地区崛起具有重要意义。

1 研究区域概况、数据来源和研究方法

1.1 研究区域概况和数据来源

1.1.1研究区域概况

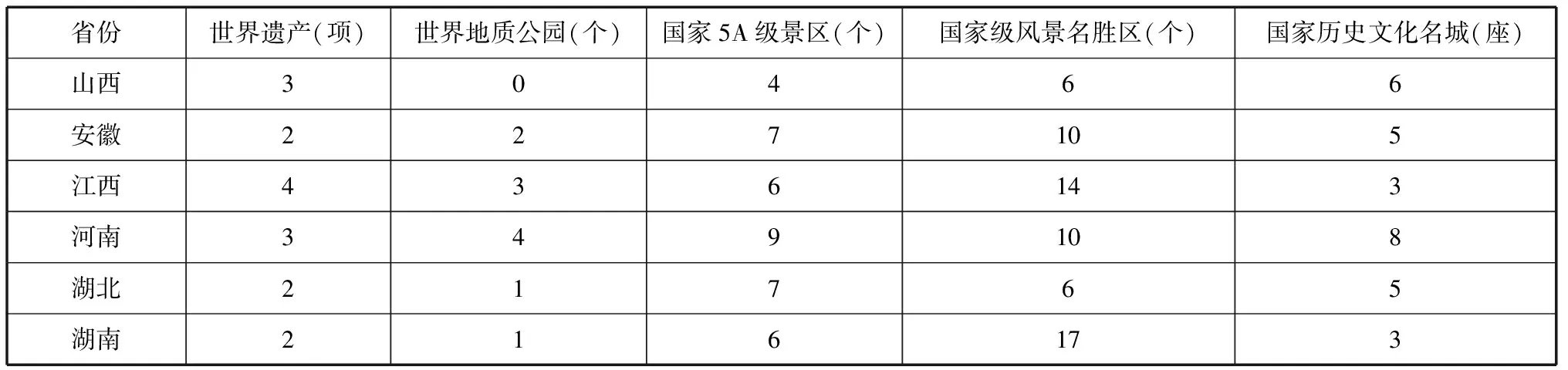

中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南六省,面积102.75万km2,2013年总人口和GDP分别为3.62亿人、12.73万亿元。截至2013年底,中部地区共有世界遗产16项(4项为共有,其中江西龟峰、龙虎山,湖南崀山为中国丹霞,湖北明显陵为明清皇家陵寝)、世界地质公园11处(占我国世界地质公园总数的33.33%)、国家5A级景区39家、国家级重点风景名胜区30处、国家历史文化名城30座。①2013年六省实现旅游外汇收入57.77亿美元,接待入境旅游人数1354.10万人次(入境旅游相关指标见表1),仅相当于浙江省。旅游外汇收入或者是入境旅游人数都与中部地区丰富的旅游资源不相匹配。

表1 2003年和2013年中部六省入境旅游经济发展概况

注:数据来源于2004和2014年《中国统计年鉴》。

1.1.2数据来源

本文以2003—2013年中部地区各城市的旅游外汇收入、总人口为测度指标,基础数据大部分来源于2004—2014年《中国区域经济统计年鉴》,少量数据来源于《中国统计年鉴》《中国城市建设统计年鉴》及各地市统计公报。旅游外汇收入换算成人民币时使用《中国统计年鉴》公布的当年汇率。本文以2003—2013年中部地区所有地市为研究对象,因安徽省2011年行政区划调整以及河南省1个省直管县级市、湖北3个省直管县级市和1个直管林区获取数据存在难度等原因,2003—2010年研究对象为83个城市,2011—2013年研究对象为82个城市。

1.2 研究方法

1.2.1标准差和泰尔系数

区域经济差异有绝对差异和相对差异之分。绝对差异一般使用标准差、极差等进行测度,相对差异较多采用变差系数、加权变差系数、泰尔系数、基尼系数等来衡量。本文分别选用标准差和泰尔系数来衡量绝对差异和相对差异。主要公式如下:

(1)

(2)

(3)

1.2.2空间探索性数据分析方法(ESDA)

ESDA方法主要是研究要素属性值在空间上不同位置相关性的方法,用来判断要素属性空间相互作用,并据此指出要素属性集聚和分散规律[14-16]。ESDA方法包括Moran′s I、Geary′s C和Getis′ G指标,均有全域和局域两种指数,通常多用Moran′s I进行测度[14-17]。主要公式如下:

(4)

(5)

2 中部地区入境旅游经济差异时间演变特征

2.1 绝对差异呈持续扩大趋势,相对差异表现为波浪形下降趋势,但依然处于高位运行

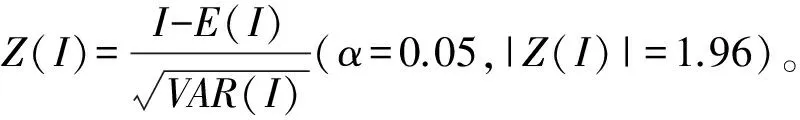

使用公式(1)、(2)计算2003—2013年绝对差异和相对差异,根据结果得到图1.a。结果显示,研究期内中部地区入境旅游绝对差异呈持续扩大趋势,由1.00迅速增至7.92。以2008年为拐点可分为两个阶段:1)2003—2008年高速增长阶段,年均递增31.54%,是中部地区入境旅游经济快速发展且变化较大的阶段。绝对差异在2003—2004年和2007—2008年产生显著改变:一是绝对差异由2003年的1.00快速增至2004年的2.20,主要原因是2003年“非典”严重制约了中部地区入境旅游经济的发展,“非典”之后各国放开限制,加之部分地方政府强化入境旅游发展政策,因此差异迅速扩大。二是绝对差异由2007年的3.97降为2008年的3.94。主要原因在于2008年下半年美国次贷危机引发的全球金融危机影响了我国主要客源国的经济发展,因此2008年入境旅游经济受严重制约。2)2009—2013年平稳增长阶段,年均增速达14.98%。研究结果还显示,研究期内中部地区入境旅游相对差异在2004年达到最高值0.5874,之后虽表现为波浪形下降趋势,但依然处于高位运行状态。究其原因,主要是:“非典”结束后,2004年中部地区入境旅游经济恢复性增长,并且此后不少城市入境旅游均有所发展,因此相对差异有所下降;同时,由于中部地区各城市入境旅游发展水平参差不齐,因此相对差异依然大。

2.2 安徽、河南、湖北、湖南省内差异和省际间差异交替变化,为差异主要贡献者

泰尔系数可将差异分解为省内和省际间差异(图1.b和表5)。从图表中可看出:1)省际间差异呈现“V”字形变化,即下降—上升式变化,但贡献率保持不变,始终为12%。2)河南、湖北、湖南省内差异都表现为下降趋势。河南省内差异为波浪式下降,贡献率由18%逐渐降为11%;湖北省内差异为“V”字形变化,由0.1498逐渐降至最低的0.0633,而后又逐渐上升到0.1024,贡献率则由31%逐渐变为23%;湖南省内差异则为倒“V”字形变化,在2004年增至最大后逐渐下降至最低,贡献率由最大时的46%逐渐降为10%。3)山西、江西省内差异为波浪形下降,分别由0.0199、0.0142逐渐降至0.0191、0.0090,对应贡献率则比较稳定,分别在3%~5%、2%~3%之间波动,对整体差异影响较小。4)安徽省内差异经过2003—2005年的波浪形变化后逐渐增长,并在2012年达到最大值,贡献率则由19%逐渐增至38%。综上所述,安徽、河南、湖北、湖南省内差异和省际间差异交替变化,四省为中部地区入境旅游经济差异主要贡献者。

图1 中部地区入境旅游的绝对差异和相对差异、泰尔系数分解

年份泰尔系数中部地区入境旅游泰尔系数分解省际间山西安徽江西河南湖北湖南差异比重(%)差异比重(%)差异比重(%)差异比重(%)差异比重(%)差异比重(%)差异比重(%)20030.48530.0566120.019940.0921190.014230.0893180.1498310.06341320040.58740.035660.017230.0962160.012020.0733120.0852150.26794620050.53010.030760.015630.0948180.011420.0766140.0887170.21234020060.55050.026650.015630.1259230.010820.0778140.0750140.21894020070.52400.030860.014630.1259240.010720.0701130.0676130.20423920080.47500.020240.019540.1420300.012330.0728150.0633130.14493120090.44700.020250.021950.1394310.014730.0710160.0662150.11372520100.45780.027360.018940.1388300.013930.0600130.0762170.12262720110.44440.037580.016840.1495340.010720.0484110.0800180.10142320120.45810.0476100.017740.1694370.009020.0465100.0965210.07141620130.43940.0515120.019140.1653380.009020.0489110.1024230.043210

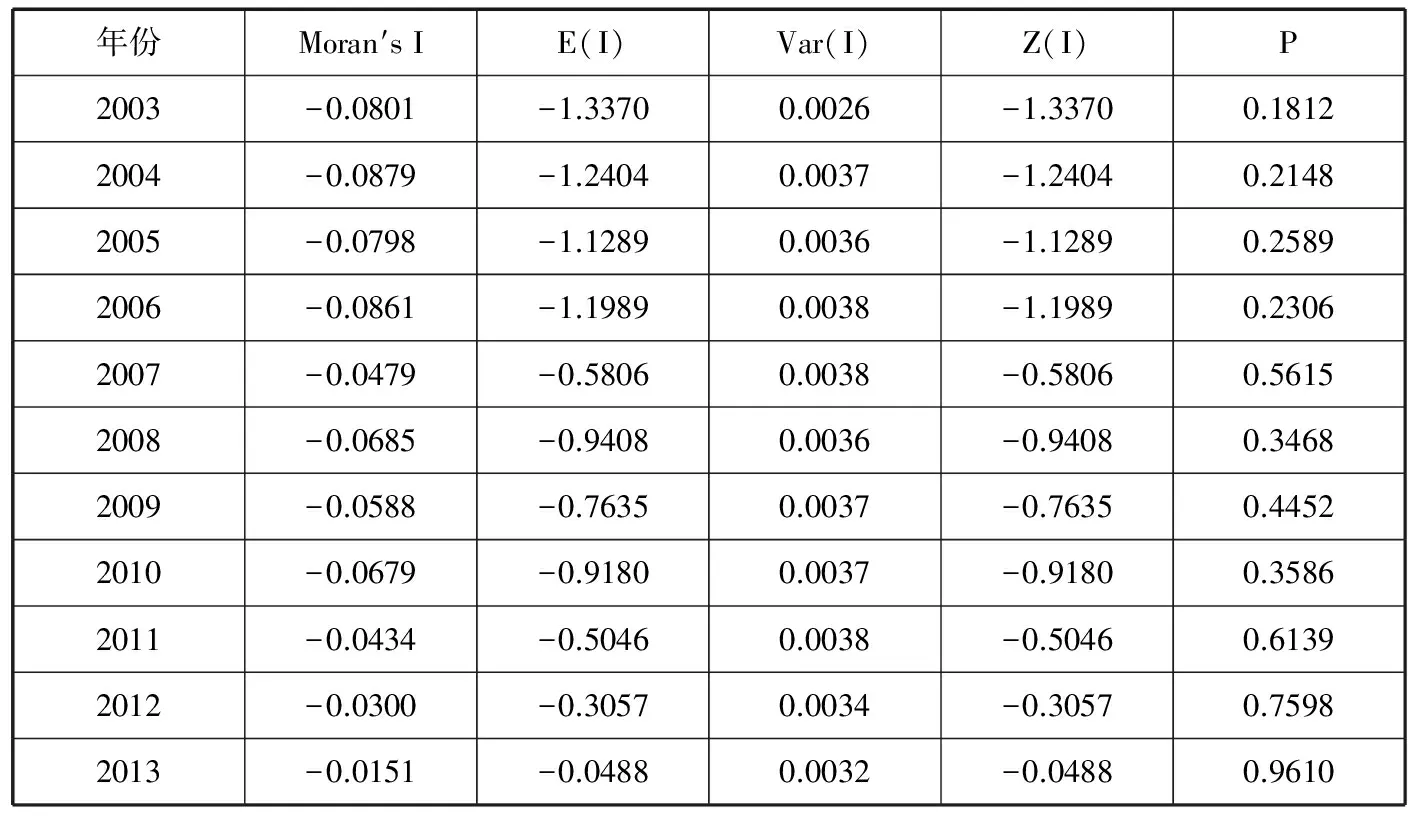

2.3 Global Moran′s I值显示中部地区入境旅游未形成明显的高水平城市集聚区

本文使用ArcGIS计算2003—2013年中部地区各城市旅游外汇收入的Global Moran′s I值,结果见表3。根据表3可看出,2003—2013年Globe Moran′s I值均在(-0.1,0)之间波动,且Z(I)的值在(-1.96,1.96)范围之内,P显著大于0.05,未通过显著性检验,表明中部地区各城市入境旅游经济发展水平呈随机分布,不存在显著的空间自相关,未能形成明显的高水平集聚区。2003—2013年Globe Moran′s I值呈明显的波浪形上升趋势,表明中部地区各城市入境旅游经济发展水平起伏较大,导致空间结构不稳定。如果各城市入境旅游经济能保持较好的发展态势,那么将来就能在特定位置形成入境旅游经济发展高水平城市集聚区。

表3 中部地区旅游外汇收入Globe Moran′s I值

3 中部地区入境旅游经济差异空间演变特征

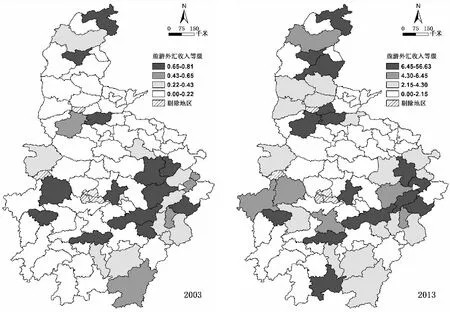

3.1 高水平城市基本为各省省会城市及其周边城市或拥有高级别旅游资源的城市

以2003年、2013年各城市旅游外汇收入为基础,按其均值的150%、100%、50%将所有城市划分为4个等级,并借助ArcGIS绘制空间差异图(图2)。2003年旅游外汇收入高于均值(一、二等级)的城市数量为18个,2013年为21个,占比均未超过30%;结合上述城市旅游外汇收入占所在省的比例(2003年这类城市旅游外汇收入依次在山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南等省所占比例为63.27%、81.33%、69.24%、78.74%、87.87%、78.76%,2013年为72.42%、83.80%、36.00%、74.66%、88.87%、72.46%)可知,除2013年的江西外,其余各省2003年和2013年该比例均在60%以上,这说明中部地区入境旅游经济发展水平不高,且高水平城市占据入境旅游经济的绝对主导地位,这也从侧面说明中部地区地市间入境旅游经济差异很大。随着入境旅游经济的发展,高于均值的城市的分布状况发生了改变:由2003年的部分城市(合肥—六安—安庆—南昌—九江)集中分布、部分城市(太原、大同、芜湖—马鞍山、黄山—景德镇、赣州、郑州—洛阳、武汉、宜昌、长沙、张家界)呈点状分布转变为2013年的大多数城市(大同—忻州—太原—晋中、合肥—安庆—芜湖—池州—黄山—九江—长沙—岳阳、郑州—洛阳—焦作、宜昌—恩施—张家界4个集聚区)集中分布、少数城市(武汉、郴州)点状分布。除2013年的郴州外,高于均值的城市基本上是各省省会城市及其周边城市或拥有高级别旅游资源的城市。

图2 中部地区入境旅游空间差异图

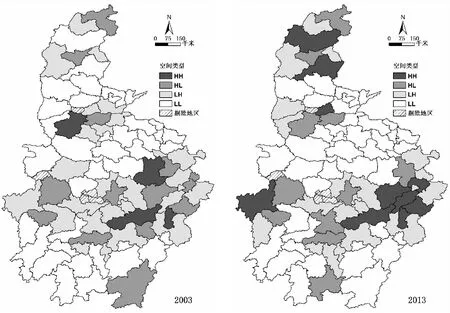

3.2 中部地区入境旅游经济逐渐形成两级“核心—边缘”空间结构

因空间分级法未考虑不同区域的空间相互作用,因此本文使用公式(5)计算各城市Local Moran′s I值。根据各地市旅游外汇收入与均值之差和Local Moran′s I值的正负关系,可将所有城市分为HH、HL、LH、LL四类(图3),据此可探讨中部地区入境旅游经济的空间结构演变。

图3 中部地区旅游外汇收入Local Moran′s I图

据图3可看出:1)HH城市(热点区)。指本身和周边城市入境旅游经济发展水平均高于平均水平。2003年只有4个:洛阳、六安、九江、景德镇,主要是分布在省会城市周边且拥有丰富旅游资源的城市;2013年因为朔州、晋中、池州、恩施入境旅游经济发展较快和安徽行政区划调整使得HH城市增至11个,在东部的皖南和赣北形成一个HH关联区(芜湖—安庆—池州—黄山—景德镇—九江)。2)HL城市(次热点区)。指自身入境旅游经济发展水平高,而周围城市水平低的城市。HL城市由2003年的14个降为2013年的11个,主要是因为一些HL城市邻近的LL、LH城市发展较快,且2011年安徽将原地级市巢湖市行政范围调整给合肥、芜湖、马鞍山,使得这些HL城市转变为HH城市。此类城市在2013年主要与HH城市相邻分布,形成一大(合肥—安庆—芜湖—黄山—池州—九江—景德镇—岳阳—长沙)三小(晋中—太原—忻州—大同、郑州—洛阳—焦作、宜昌—恩施—张家界)集聚区,武汉、郴州零散分布的格局。3)LH城市(坍塌区)。这些城市入境旅游经济发展水平低,而周围分布着高水平城市。此类城市由2003年的28个降为2013年的21个,主要分布在HH、HL地市旁边。2003年此类城市主要在皖东、赣北、鄂东、江汉平原、湘北、鄂西连片分布,部分零散分布在HH、HL城市周边;2013年则集聚分布在东部的HH、HL关联区周边。4)LL城市(冷点区)。此类城市是中部地区入境旅游经济发展低水平集聚区,数量由2003年的37个增至2013年的40个,但分布区发生了明显变化。2003年此类城市形成晋南—豫东北、豫西南—黄淮平原、赣中—湘南—湘西三个集中分布区;2013年随着襄阳变为LL城市,运城、三门峡成为LH城市,LL城市在中北部形成了晋南—豫东北—黄淮平原—大别山—豫西南—鄂西北这样一个大的集聚区,在南边因为株洲转变为LH城市形成赣中—赣南、湘南—湘西两个小的集聚区。这些城市或是因为缺乏世界级的旅游资源,或是因为交通不便,或是因为本身经济欠发达,制约了旅游业发展。

综上所述,中部地区入境旅游经济逐渐形成两级“核心—边缘”的空间结构:第一级以皖南—赣北—湘东北、山西、河南、鄂西南—湘西北关联的HH、HL城市为核心,以周边LH、LL城市为边缘;第二级以武汉、郴州两个HL城市为核心,其周边LH、LL城市为边缘。如果晋南、豫北、赣中城市制定有效政策和措施,就将在中部地区的北部、东中部形成两个入境旅游经济高水平集聚区。

4 中部地区入境旅游经济差异影响因素分析

4.1 旅游资源禀赋

旅游资源是区域旅游业发展的基础,是进行特色旅游项目和旅游产品规划与开发,形成核心竞争力,获取经济效益、社会效益和环境效益的前提条件,也是使旅游者产生旅游动机的根本原因。中部地区拥有良好的自然地理环境和深厚的人文地理环境,其中不乏高品质的世界级旅游资源。从表4可知:中部六省每个省之间对入境旅游者有吸引力的旅游资源数量差距不大;从每个省内部看,旅游资源分布不平衡。山西的旅游资源主要分布在中北部的大同(云冈石窟)、晋中(平遥古城)、忻州(五台山),安徽的旅游资源分布在皖南的黄山(黄山、西递、宏村)、池州(九华山)、安庆(天柱山),江西旅游资源主要分布在九江(庐山)、上饶(三清山、婺源)、景德镇(古窑民俗博览区),河南旅游资源则集中在北部的郑州(少林寺)、开封(清明上河园)、洛阳(龙门石窟、白马寺)、焦作(云台山),湖北旅游资源则分散分布在武汉(黄鹤楼、东湖)、宜昌(长江三峡)、十堰(武当山),湖南旅游资源则分布在岳阳(岳阳楼)、张家界(武陵源)、湘西州(凤凰古城)。受大尺度旅游者空间行为影响,旅游者一般会选择最有名的旅游目的地游览[18]。入境旅游者入境后一般会选择上述具有世界知名度的旅游目的地游玩,而缺乏高级别旅游资源或旅游资源知名度低的城市肯定无法吸引入境旅游者,因此无形中就加大了各城市入境旅游经济发展差距。

表4 中部地区六省主要旅游资源概况

注:所有景区数量仅统计到2013年底,统计时未包括湖北和河南的仙桃、潜江、天门、济源等4个省直营县及湖北的神农架省直管林区。

4.2 经济发展水平

经济发展水平一方面关系着旅游基础设施和接待设施的投资,关系着对旅游产业的供给和配套,另一方面则通过对外开放程度影响着入境旅游客源。中部六省省会城市经济发达,作为各省对外联系的主要窗口,其基础设施完善,三次产业协调发展,餐饮业、娱乐业等第三产业发达,为旅游业的发展提供了较强的供给能力,一般有知名度较高的旅游资源,能有效吸引旅游者逗留游玩。而经济较发达的安庆、九江、洛阳、焦作、岳阳、宜昌等工业城市是除省会城市之外的入境旅游经济发展水平较高的城市,这些城市经济基础相对较好,对外开放程度较高,对旅游业发展的供给能力和提供的配套较好,且本身都拥有知名度较高的旅游资源,旅游业起步较早,已形成较完整的产业链。其余入境旅游经济高水平城市除芜湖、郴州外,均属于拥有世界级旅游资源的经济欠发达区。当地政府依托高知名度旅游资源和扶贫政策,大力完善旅游基础设施和接待设施,在一定程度上促进了旅游经济发展。中部地区有些经济发展水平较高的城市,如襄阳、常德、衡阳等城市,入境旅游反而不发达,主要是由于这些城市本身缺乏高级别旅游资源所致。入境旅游欠发达的晋南—豫东北—黄淮平原—大别山—鄂西北—江汉平原、赣中—赣南—湘中—湘南—湘西等地区,经济总量偏低,农业经济比重较大,旅游发展资金匮乏,旅游基础设施和接待设施建设投入不足,且缺乏经济发达城市的辐射带动,因此制约了旅游业的发展。综上所述,经济发展水平在一定程度上会推动入境旅游经济差异的扩大。

4.3 交通条件

交通是区域旅游业发展的先决条件。现代交通能有效提高景区的可进入性,促进边远地区高级别旅游资源开发,延长游客逗留时间,增强进入旅游目的地的便利程度,从而增加客源。此外,现代交通也是旅游业发达程度的重要标志。中部地区省会城市是一省主要的交通中心,拥有发达的陆空交通体系,是主要铁路、公路枢纽和国际航空港所在地,是入境旅游者进入该省的第一站,也是主要的中转站。靠近省会且拥有高级别旅游资源的城市一般和省会联系密切,位于主要的交通干道上,利于入境旅游者出行。目前入境旅游经济高水平城市除忻州、晋中、岳阳、郴州外,均开通了通达国内主要城市的航线和部分国际航线,这无疑提高了入境旅游者进入这些城市旅游的可能性,促进了这些城市入境旅游经济发展。除航空外,近几年国内高铁和高速公路飞速发展,对旅游业发展起到了巨大的促进作用。如芜湖、郴州虽缺乏世界级旅游资源,但凭借自身邻近发达区域(长三角、珠三角)和拥有便利的交通(位于主要高铁线和高速公路线上)等优势,分别吸引了从长三角和珠三角入境的游客来此旅游。但目前高铁和高速公路主要位于中部各省经济发达地带,经济欠发达地带的交通条件相对落后。

4.4 特殊事件

特殊事件主要是指不受人为控制的突发性客观事件(如自然灾害、经济危机等),或为了促进旅游业发展而举办的节庆事件。特殊事件会在短时间内对旅游业造成大的影响,因此会在一定程度上扩大或缩小旅游经济差异。如2003年爆发的“非典”使得我国入境旅游经济遭受影响,但2004年全国入境旅游迎来井喷式恢复性增长,因此2004年中部地区各城市入境旅游经济相对差异达到研究期内的最大值;2008年由美国次贷危机引发的全球经济危机和随后的欧债危机令全球经济陷入不景气,因此中部地区入境旅游经济的绝对差异进入平稳增长中,相对差异则呈缓慢的波浪式下降。

5 结论与讨论

5.1 结论

本文将传统统计学和ESDA方法结合,并借助ArcGIS分析工具对中部地区城市入境旅游经济差异时空演变特征进行分析,并探讨主要影响因素,得出如下结论:

1)中部地区城市入境旅游经济时间演变特征。绝对差异呈持续扩大趋势,且以2008年为拐点分为2003—2008年高速增长和2009—2013年平稳增长两个阶段;相对差异则因为中部地区城市入境旅游经济发展水平参差不齐一直处于高位运行状态,但在研究期内表现为波浪形下降趋势;Global Moran′s I分析表明中部地区入境旅游经济在研究期内未形成明显的高水平城市集聚区。

2)空间演变特征。中部地区入境旅游经济高水平城市数量较少,主要为各省省会及其周边城市或拥有高级别旅游资源的城市。笔者使用Local Moran′s I分析后发现,中部地区入境旅游经济形成两级“核心—边缘”空间结构:第一级以皖南—赣北—湘东、山西、河南、鄂西南—湘西北关联的HH、HL城市为核心,周边LH、LL城市为边缘;第二级以武汉、郴州两个HL城市为核心,其周边LH、LL城市为边缘。

3)影响因素。旅游资源禀赋和大尺度的入境旅游者的空间行为特征是形成中部地区城市入境旅游经济差异空间格局的基础因素;经济发展水平在一定程度上影响中部地区入境旅游经济差异,主要对中部地区省会城市及主要工业城市、农业经济比重高的城市旅游业影响较大,而对拥有高级别旅游资源的城市影响较小;省会及其周边城市、拥有与国内主要城市航线的城市因交通条件较好,因此能促进入境旅游经济迅速发展;某些年份的特殊事件在一定时间范围内会引起中部地区城市入境旅游经济差异的变化,如2003年的“非典”和2008年美国次贷危机引发的全球金融危机和欧债危机导致持续几年的全球经济不景气等。

5.2 讨论

本文采用单一指标,未能准确反映地区入境旅游经济的综合水平,研究期较短,仅为11年,限于篇幅未能提出缩小入境旅游经济差异的有效对策。因此复合指标、更长的研究期、有效对策是继续深化研究的方向。

注释:

①经济、人口数据由各省2014年统计年鉴获得,景区数据来自百度百科并经过核实。

参考文献:

[1]陈秀琼,黄福才.中国入境旅游的区域差异特征分析[J].地理学报,2006,61(12):1271-1280.

[2]白晔,吴三忙.中国入境旅游区域发展差异演变特征分析:1980—2006[J].干旱区资源与环境,2010,24(2):116-121.

[3]黄毅,马耀峰,薛华菊.中国入境旅游服务质量时空态势演变与影响因素[J].地理学报,2013,68(12):1689-1701.

[4]宣国富.中国入境旅游规模结构的省际差异及影响因素[J].经济地理,2012,32(11):156-160.

[5]沈惊宏,孟德友,陆玉麒,等.中国入境旅游经济地区差距演变及其结构分解[J].人文地理,2013(1):80-86.

[6]万绪才,王厚廷,傅朝霞,等.中国城市入境旅游发展差异及其影响因素[J].地理研究,2013,32(2):337-345.

[7]杨望,郭玲玲,武春友.中国副省级城市入境旅游发展差异动态研究[J].资源开发与市场,2016,32(6):745-748.

[8]余凤龙,黄震方,王宜强.中国沿海区域入境旅游经济差异的时空格局演化[J].地理与地理信息科学,2013,29(6):105-110.

[9]冷显鹏,张耀光.环渤海地区入境旅游区域差异特征分析[J].海洋开发与管理,2010,27(5):80-84.

[10]陈莉,张虹鸥,薛国勇,等.福建省入境旅游经济的时空差异分析[J].福建师范大学学报(自然科学版),2011,27(5):103-110.

[11]唐承财,宋昌耀,厉新建.河北省入境旅游规模差异及影响因素分析[J].人文地理,2014(5):156-160.

[12]姜海宁,陆玉麒,吕国庆.江苏省入境旅游经济的区域差异研究[J].旅游学刊,2009(1):23-28.

[13]汪德根.我国各省份国际旅游竞争力比较研究[J].经济管理,2004(11):65-70.

[14] GETIS A,ORD J K. The analysis of spatial association by use of distance statistics[J].Geographical Analysis, 1992, 24(3):l89- 206.

[15]谢磊,李景保,曹洁.湖北省入境旅游经济差异时空演变分析[J].西部经济管理论坛,2017,28(1):55-62.

[16]谢磊,李景保.江苏省旅游经济空间差异及影响因素分析[J].兰州财经大学学报,2017,33(1):94-102.

[17]刘虹,薛东前,马蓓蓓.基于ESDA 分析的关中城市群县域经济空间分异研究[J].干旱区资源与环境,2012,26(4):55-60.

[18]保继刚,楚义芳.旅游地理学(第三版)[M].北京:高等教育出版社,2012.