人口较少民族扶持对象识别的困境及对策研究

2018-04-09

(西南民族大学管理学院 四川成都 610041)

1 扶持对象的识别理论和实践

国外研究贫困人口的识别,采用多维贫困理论的专家学者比较多。1976年,印度学者Amartya Sen[1]将“可行能力”引入贫困人口的识别,即现在世界范围内普遍认可的多维贫困理论,该理论认为不能简单的以经济资源多寡这一指标来识别,而是进行收入、健康、教育等多维指标识别。1979年,Morris[2]也提出了贫困人口的识别不仅仅是收入标准的观点。1987年,Hagenaars[3]首次提出识别贫困人口的维度应该有两个,一个是经济收入,另一个则是闲暇时间。2008年,Betti G.和Verma V.[4]也赞同多维贫困测量来识别贫困人口。2015年,Vivi[5]等认为印度尼西亚的贫困人口识别也应该采用收入测试、社区瞄准以及两者结合的方法。

相比较于国外的多维贫困理论识别贫困人口而言,国内对于人口较少民族贫困群众的识别,主要采用的是规模控制。闫沙庆和张利国[6]、刘苏荣[7]、莫丽敏[8]等都认为,以人口较少民族总人口占该行政村总人口比例为30%或者是20%这一标准来进行规模控制,会导致不足20%的人口较少民族贫困群众直接排除在外。赵新国和刘洁婷[9]也认为,采取规模控制会导致部分人口较少民族总人口比例达不到20%的人口较少民族聚居村被排除在外。胡惠清和阿南[10]也提出了这一情况会导致很多居住在城镇和正在向城镇转移的人口较少民族也未被识别,从而被排除在外。刘晓东[11]、朱玉福[12]、蔡红燕[13]等学者认为,如果不能精准识别和确定扶持范围标准,容易影响民族团结、民族关系甚至是国家稳定。李若青[14]、王珊[15]、谭冬梅[16]认为产生这一问题的主要原因是忽视了人口较少民族与其他民族混杂居住的居住环境。李晓斌和杨晓兰[17]则认为是瞄准机制不能精准识别真正贫困的人口较少民族群众。张威[18]和蔡红燕[19]认为负责扶持工作的基层干部由于工作量大而出现的工作失误和遗漏造成了这一问题。毕彩华[20]对于解决这一问题,提出了把瞄准对象由民族成分为扶持对象转向以民族乡为扶持对象的识别机制。

2 人口较少民族扶持对象识别困境

2.1 规模排斥

《扶持人口较少民族发展规划(2005—2010年)》中关于扶持范围执行的标准是:只要一个行政村内人口较少民族群众达到并超过30%就能够得到帮助和扶持。基于此,符合这一扶持标准的,一共划定了640个行政村。换句话说,能够得到扶持的行政村只有640个。而《扶持人口较少民族发展规划(2011—2015年)》执行的标准则又在前者的基础上下调了10%,达到这一比例要求的行政村一共有2119个[14]。执行标准被重新确定以后,这就意味着:一个行政村内人口较少民族总人口比例在20%以下的直接被排除在外。然而,即使是按照20%这一比例标准来执行,也并没有将符合条件的所有人口较少民族群众都纳入扶持范围,仅有91%的人口较少民族能够享受到扶持政策,剩下9%符合条件的人口较少民族群众就只能被规模排除在外了。

2.2 选择性排斥

在人口较少民族扶持对象的识别过程中,个别地方的基层干部并没有严格按照扶持人口较少民族发展政策的标准来执行,他们利用手中的自由裁量权随意更改扶持标准,比如扶持对象识别的执行标准原先定的是人口较少民族总人口占该行政村总人口达到并超过25%~30%左右的自然村,而第二轮扶持工作开始后,扶持范围的比例标准却放宽到了20%~25%的自然村,依据的标准则变成了人口较少民族总人口占该行政村总户数的多少这一“新标准”[21]。然而,根据扶持人口较少民族发展政策,覆盖范围明确规定的是行政村而不是自然村,另外,覆盖范围是该行政村的总人数而不是总户数。

2.3 过失性排斥

根据一些学者实地调研后得到的调查数据显示,基层工作人员存在过失性排斥。以云南省为例,由于基层工作人员的过失性排斥,直接造成云南省施甸县的木老元乡大地村和摆榔乡鸡茨村这两个村人口较少民族(布朗族总人口比例占到了该行政村总人口的48.86%和30.6%)[19]和云南省梁河县曩宋乡的瑞泉村和勐养镇的芒回村(阿昌族人口较少民族总人口比例均超过该行政村总人口比例的20%)[21]这四个符合标准的人口较少民族聚居村没有被纳入扶持范围。

3 人口较少民族扶持对象识别中存在困境的具体原因

3.1 缺少前期调研和论证

单一人口较少民族聚居的村寨很少,受扶持的人口较少民族与其他少数民族多以自然村或村寨为单位混杂居住在一起,各个居住点在地理分布上也极为分散,这个客观原因的存在,使得很多符合扶持政策的行政村没能被精准地纳入扶持范围,这主要归因于缺少前期调研和论证。

第一,忽视了居住在城市中的人口较少民族。在新疆,乌孜别克族城市化比较高,多是散居在城镇中,根据2010年全国人口普查数据显示[22]:乌孜别克族共有10569人,乡村人口3346人,乡镇一级的人口有2317人,而城市人口为4906人,可以说聚居在城镇和城市里的乌孜别克族群众远远高于聚居在乡村里的乌孜别克族群众。然而,最后的事实却是瞄准的主要扶持对象居然全是农村居民,忽视了聚居在城镇和城市里的人口较少民族。

第二,忽视了跨境居住的人口较少民族。世居在云南省的人口较少民族之一的怒族在西藏境内也有471人[22],但是西藏人口较少民族被纳入扶持范围的仅仅是珞巴族和门巴族,同样是人口较少民族的怒族就享受不到扶持政策。在云南省境内的怒族不仅被纳入了扶持政策范围,而且享受到了优惠的扶持政策。同一民族,仅仅是因为居住地不同,享受的政策不同,心理会产生不平衡感和不公平感,甚至会引起新的民族冲突和民族矛盾。

第三,缺少对人口较少民族内部差异性的了解。以云南省勐腊县布朗山乡曼囡村为例[22],该村有很多古茶树,但是5个村民小组的古茶树出产的茶叶质量却不相同,有一个村民小组占有了很多古茶树且出产的茶叶质量很高,茶叶可以卖到每公斤300~400元的价格,而其他村民小组的茶叶由于不是古茶树上采摘的,就只能勉强卖到每公斤50~80元。可见,即使是居住在同一行政村里,占有相同的资源,所占有资源的质量也不会完全相同,也会存在明显的差异。

3.2 执行标准不统一

政策制定实施的过程中,往往会受到当地环境和条件的限制,因为各地会根据自己地区的实际情况进行修改,这在一定程度上违背了政府制定政策进行扶持的初衷,但是也坚持了实事求是的根本原则。由于执行的标准不统一,出现了一些符合扶持政策条件的人口较少民族被选择性排斥:

一方面,人口较少民族占该行政村人数比例的执行标准不统一。以《扶持人口较少民族发展规划(2011—2015年)》为例。广西东兴扶持人口较少民族(京族)将扶持范围扩大了18个行政村,然而根据扶持标准严格执行,就只能是人口较少民族总人口占该行政村总人口20%以上。实际上,根据学者杨筑慧提供的调查资料显示[22]:江龙村有8585位村民,其中京族有436人,占该行政村总人口的比例仅有5%;黄竹村有4854位村民,京族有671人,占该行政村总人口的比例只有13.8%;吊应村有1936位村民,京族有302人,占该行政村总人口的比例也只到15.5%;胶东村有1361位村民,京族有230人,占该行政村总人口的比例达到了16.8%;大旺村有1934位村民,京族有345人,占该行政村总人口的比例超过了17.8%;河州村有2363位村民,京族有436人,占该行政村总人口的比例为18.4%。显而易见,这6个行政村人口较少民族总人口占该行政村总人口的比例并没有达到或超过20%这一扶持对象识别的执行标准。但事实却是,这6个行政村尽管不符合执行标准最终还是被广西壮族自治区东兴市纳入了扶持扶持的范围。

另一方面,民族成分确定的标准不统一。以云南省玉溪市为例[14],该市2009年1月正式实施的《中共玉溪市委玉溪市人民政府关于加快玉溪市人口较少民族和贫困少数民族聚居区经济社会发展的意见》中就将苗族、拉祜族、蒙古族、彝族山苏支系和仆拉支系、哈尼族布孔支系以政府文件的形式被认定为玉溪市的人口较少民族之一。这与《扶持人口较少民族发展规划(2005—2010年)》和《扶持人口较少民族发展规划(2011—2015年)》中关于扶持28个国家法律认定的人口较少民族执行标准没能实现统一。出现类似情况的地区还有新疆维吾尔自治区,纳入扶持范围的不仅包括了塔塔尔族、塔吉克族、乌孜别克族和俄罗斯族,还把并不在规划范围内的达斡尔族、锡伯族和柯尔克孜族也纳入进来了。因为《扶持人口较少民族发展规划(2005—2010年)》中并没有将达斡尔族、锡伯族和柯尔克孜族划定为人口较少民族,因为这三个少数民族的总人口高于20万人,而达斡尔族、锡伯族和柯尔克孜族被列为人口较少民族,则是出现在《扶持人口较少民族发展规划(2011—2015年)》里。

3.3 工作疏忽造成的识别偏差

随着扶持人口较少民族发展工作的深入推进,基层干部和工作人员的任务加重,增加了工作压力,容易引发工作人员的工作疏忽。这主要归因于民宗局、乡镇干部和工作人员数量少且工作任务重、工作压力大。以云南省梁河县民宗局[21]为例,该局干部和工作人员共有7名,工作上他们不仅要做好宗教工作,还要做到时刻防范国外非法传教活动,可以看到他们的任务很繁重。可见,扶持人口较少民族发展的具体工作,主要还是依靠当地民宗局干部和乡镇干部,由于民宗局干部和乡镇干部很难具体走访到每一村和每一户人口较少民族家庭中去准确了解情况,他们依靠的多是村两委干部递交上来的报告,实际上任务还是由村两委和村小组干部来执行。再加上民宗局干部、乡镇干部、村级自治组织、人口较少民族群众这四个主体之间信息的不对称,信息不能及时、准确传达到人口较少民族群众手中,这一工作疏忽就直接造成了很多扶持识别中的“盲点”和“死角”。

4 优化人口较少民族扶持对象识别工作的对策

4.1 实施“退出+进入”动态机制来扩大扶持范围

扶持人口较少民族发展政策意味着以国家的名义给予了人口较少民族发展的优惠帮扶政策,如果聚居在一起却不能被列入扶持范围,这其中也不乏真正贫困而急需帮扶的人口较少民族群众。越是没有资源和能力的贫困人群,就越难享受到扶持政策带来的优惠,最终受到扶持的人口较少民族越来越富裕,而未享受到扶持政策的人口较少民族越来越贫困,陷入“马太效应”的怪圈。为了减少识别对象的溢出,具体的措施如下:

一是“退出一批”。对于已经脱贫的人口较少民族群众,可以设定一个过渡期,过渡期内还可以享受扶持政策的优惠条件。以聚居在江西省峡江县金坪民族乡新民村为例,2012年该村人口较少民族(京族)群众的年人均纯收入为8109元,这一数字比当地峡江县年人均纯收入高出1498元,最值得一提的是,这一数字更是超过了当年江西省农村居民的年人均纯收入。但是对于通过扶持政策帮助和自己艰苦奋斗,年人均纯收入已经超过当地平均水平或以上的人口较少民族群众实施退出机制,不再享受扶持政策,将扶持政策的资源转让给其他更需要扶持的人口较少民族贫困群众。

二是“进入一批”。三轮扶持人口较少民族发展政策只是制定了“退出”制度,而没有“重新进入”制度。这就需要根据人口较少民族贫困的程度适当地放宽、扩大扶持范围,采取更加灵活、弹性的扶持标准,重新增加一批真正贫困且急需帮扶的人口较少民族群众,尤其需要重点帮扶丧失劳动能力的特殊群体。以笔者2017年8月在云南省西双版纳州景洪市基诺山基诺族乡的调研为例,该乡新司土村亚诺村民小组组长介绍,根据精准扶贫工作的指示,对于一部分失去劳动能力确实困难,需要扶持的基诺族老年贫困群众,在评定其是否是贫困户的过程中,会优先考虑,并予以最大的照顾。

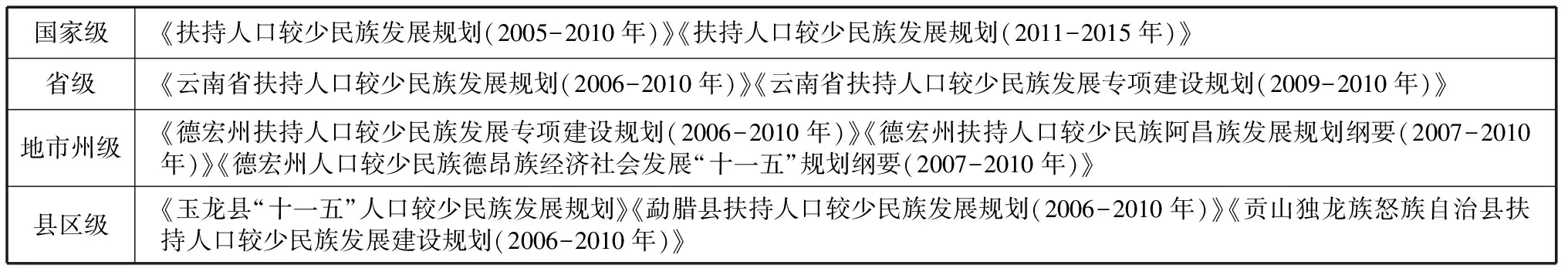

4.2 统一识别标准且注重程序公平

“不患寡而患不均”,只有统一扶持对象的识别标准、公平的程序才能取得令众人都满意且心悦诚服的成果。扶持人口较少民族发展政策已经形成了“国家层面—省级政府层面—市级政府层面—县级政府层面”这样一整套自上而下的政策体系。基于此,始终要坚持的原则就是:扶持对象识别标准要统一。以云南省扶持人口较少民族发展政策为例,如表1所示,云南省为做好扶持政策,从省到地市州再到县区,都要有一个统一的扶持识别标准。统一、科学、严谨的识别标准才能保证程序公平,否则在政策执行过程中就会出现偏差,执行效果也会打折扣。当人口较少民族扶持对象识别标准确定下来以后,公开、透明、公正地识别、评定好扶持对象,就能从源头上减少不公平现象的发生。

表1 云南省扶持人口较少民族发展政策体系[32]

注:此表是笔者根据李若青教授《云南扶持人口较少民族发展政策实践研究》及自己收集资料制作。

4.3 建立扶持工作人员奖惩制度,减少因工作疏忽造成的识别偏差

人口较少民族群众居住的地方多是多民族混杂聚居的地区,语言、观念上的差异使得扶持工作人员压力很大,有时候还得忍受误解和埋怨。为了完成好扶持工作,云南省、市(州)、县、乡四级政府都成立了扶持人口较少民族发展工作领导小组,制定并印发了《实施云南省扶持“人口较少民族”发展规划考核验收办法》[33],严格考核与监督扶持的落实情况。但是,对人口较少民族扶持绩效的考核只是停留在扶持项目上,对工作人员的绩效考核还没有形成专门的绩效考核规章制度。因此,建立扶持政策执行工作人员的奖惩制度很有必要。激励理论认为把握激励时机、选择恰当的时间进行激励可以起到积极作用,提高扶持政策执行工作人员的工作效率。对于出现重大工作疏忽和失误的工作人员,要采取惩罚措施。在制定好扶持工作人员奖惩制度以后,立法机关也要及时将其上升为有法律地位的文件,以法律的形式下发至每位扶持工作人员手中,让每一位扶持工作人员心中牢记。对于存在违法行为的扶持工作人员,还要依法进行处理,让每一位人口较少民族贫困群众的利益不受侵犯。这样做可以减少人为因素造成人口较少民族扶持对象识别的偏差。

参考文献:

[1][印]Amartya S.以自由看待世界[M].任颐,于真,译.北京:中国人民大学出版社,2002.

[2]MORRIS D.Measuring the condition of the world’s poor:The physical quality of life index[M].New York:Pergaman Press,1979.

[3]HAGENAARS A.A class of poverty indices[J].International Economic Review,1987(28):583-607.

[4]BETTI G,VERMA V.Fuzzy measures of the incidence of relative poverty and deprivation: A multi-dimensional perspective[J].Statistical Methods &Applacations ,2008.17(2):225-250.

[5]VIVI A,ABHIJIT B, REMA H, BENJAMIN A.O,and JULIA T.瞄准穷人:根据在印度尼西亚的现场实验[J].国际减贫动态,2015(7):1-20.

[6]闫沙庆,张利国.新形势下扶持人口较少民族发展差别化政策研究[J].黑龙江民族丛刊(双月刊),2016(5):40.

[7]刘苏荣.论扶持人口较少民族政策在实施中面临的问题——基于对我国4个人口较少民族自治县的调查[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2015(1):51.

[8]莫丽敏.扶持人口较少民族发展政策研究[D].南宁:广西民族大学,2013.

[9]赵新国,刘洁婷.人口较少民族扶持政策实施效果调查——以云南景洪市基诺山乡为例[J].黑龙江民族丛刊(双月刊),2012(2):38-42.

[10]胡清惠,阿南.内蒙古人口较少民族扶持政策实施效果调查——以鄂温克族自治县为例[J].内蒙古财经大学学报,2014(5):63.

[11]刘晓东.扶持人口较少民族发展的政策及实践研究[D].石河子:石河子大学,2013.

[12]朱玉福.中国扶持人口较少民族政策实践程度评价及思考[J].广西民族研究,2005(4):24.

[13]蔡红燕,熊云.政策扶持背景下我国人口较少民族地区发展现状及对策研究——以云南省保山市人口较少民族地区经济社会发展为例[J].商丘职业技术学院学报,2011(4):35.

[14]李若青.云南扶持人口较少民族发展政策实践研究[M].北京:中国社会科学出版社,2013:53-176.

[15]王珊.广西人口较少民族聚居区经济社会发展政策扶持研究[D].南宁:广西大学,2016.

[16]谭冬梅.扶持人口较少民族发展的政策及其实践研究——以广西毛南族为例[D].南宁:广西民族大学,2012.

[17]李晓斌,杨晓兰.扶持人口较少民族政策实践的效果及存在的问题——以云南德昂族为例[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2010(6):15.

[18]张威.云南省宁蒗县扶持普米族加快发展及其成效考察研究[D].昆明:云南大学,2014.

[19]蔡红燕.论人口较少民族地区政策扶持实效中出现的新问题——以云南省保山市布朗族、阿昌族和德昂族为例[J].保山学院学报,2012(1):82.

[20]毕彩华.云南省扶持潞西市三台山德昂族乡脱贫发展政策研究[D].昆明:云南大学,2011.

[21]罗明军.云南特有七个人口较少民族扶贫绩效调查研究[M].北京:中国社会科学出版社,2015:144-285.

[22]杨筑慧.中国人口较少民族经济社会发展追踪调研报告[M].北京:学苑出版社,2016:50-362.

[23]魏建华.“人口较少民族”扶持政策实施背景及模式研究——以云南省保山市为例[J].保山学院学报,2017(2):48.