42例失代偿期肝硬化的骨髓细胞学特征分析

2018-04-04胡瑞

胡瑞

(河南省淮滨县人民医院检验科,河南 淮滨 464400)

肝硬化是临床常见的慢性肝病,主要因多种疾病反复发作或长期作用而形成弥漫性肝损伤,进而导致患者广泛的肝胞病变、坏死,使肝小叶结构遭到破坏、假小叶的形成及肝脏功能受损,继而导致肝变硬、变形的严重病变过程[1-2]。相关研究表明,失代偿期肝硬化患者的血液检测会出现异常改变,多为骨髓细胞形态、结构及血象的改变,因此针对患者进行有效的骨髓细胞学特征分析有重大意义[3]。本研究就我院42例失代偿期肝硬化患者的骨髓细胞学特征分析进行探讨,现报告如下。

1 临床资料与方法

1.1 一般资料

选取2014年9月至2016年9月我院收治的42例诊断为失代偿期肝硬化并进行骨髓细胞学检查的患者为观察组,另选取42例在我院进行健康体检的人群为对照组。本研究中观察组所有患者均经病毒学检测、超声影像检查、肝功能血生化及主要临床症状等多项检查手段确诊为失代偿期肝硬化。观察组男27例,女15例;年龄29~70岁,平均年龄49.78±5.37岁。对照组男24例,女18例;年龄28~65岁,平均年龄43.78±5.62岁。两组性别、年龄等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

取受检者髂后部位进行穿刺,进行局部麻醉方法,在医生严格进行无菌操作的条件下进行骨髓穿刺。提前选择制备良好的骨髓涂片实施行瑞士染色,至少应分类和计数出200个有核细胞。使用显微镜观察,低倍镜主要观察并判断骨髓增生度情况,油镜主要观察细胞形态特征及数量、细胞构成成分,经数据处理得到的骨髓细胞粒红比及红细胞系数、粒细胞数、巨核细胞数。

1.3 观察指标

比较两组骨髓细胞增生程度,骨髓细胞增生程度依据传统的5级分类法,将其分5个等级,各等级具体划分依据检测的红细胞数及有核红细胞比值,具体如下:增生极度活跃时为0.5~2.0;增生明显活跃时为5~12;增生活跃时为16~32;增生减低时为35~70;增生极度减低时为100~300。比较两组骨髓细胞计数,主要包括:粒细胞系、粒红比、巨核细胞数、红细胞数;以及骨髓细胞学构成,包括:缺铁性贫血、脾功能亢进、巨幼细胞贫血。

1.4 统计学方法

2 结果

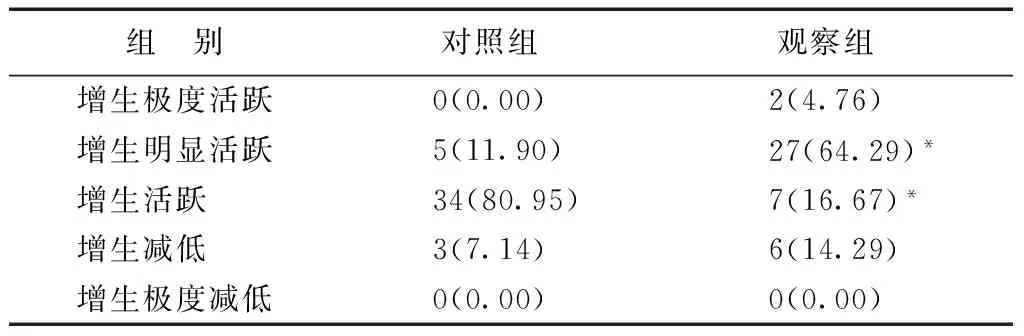

2.1 骨髓细胞增生程度

对照组与观察组相比,骨髓细胞增生程度明显降低(P<0.05),见表1。

表1 骨髓细胞增生程度对比(例(%),n =42)

注:与对照组相比,*P<0.05。

2.2 两组血液细胞计数

与对照组相比,观察组粒细胞系、巨核细胞数、红细胞数明显增高,粒红比明显降低(P<0.05),见表2。

表2 血液细胞计数对比

注:与对照组相比,*P<0.05。

2.3 骨髓细胞学构成

与对照组相比,观察组骨髓细胞学诊断异常率明显增加(P<0.05),见表3。

表3 骨髓细胞学诊断构成对比(例(%),n =42)

注:与对照组相比,*P<0.05。

3 讨论

失代偿期肝硬化患者会出现血象异常变化,血液细胞量减少、骨髓细胞学特征发生改变等主要表现。主要原因为肝硬化患者机体免疫功能发生紊乱,使自身产生诸多血细胞抗体;肝硬化会引发肝功能异常,导致肝脏储备功能出现障碍;骨髓细胞也会发生异常,进而影响造血生长活性因子;肝炎病毒对患者机体造血干细胞具有抑制作用,病毒介导自身会出现异常产生抗干细胞抗体,进而使骨髓造血微环境受到破坏;此外,肝硬化会继发脾功能亢进,增强脾脏对血细胞环境的破坏,使机体内全血细胞三系减少[4-5]。血细胞减少的程度可能反映骨髓造血抑制和骨髓造血细胞破坏的程度。因此,临床中对失代偿期肝硬化患者的检测应侧重于骨髓细胞学及血象的检查。

本研究中显示,观察组患者骨髓细胞增生程度呈现多样化,其中增生明显活跃占比较大,对照组粒细胞系、巨核细胞数、红细胞系比观察组低,粒红比高于观察组高,对照组骨髓细胞学诊断异常率低于观察组,表明有效分析失代偿期肝硬化的骨髓细胞血特征,有助于临床正确辨别患者发病所处阶段,易于临床对症治疗。骨髓细胞主要为粒细胞系、红细胞系、巨核细胞等。骨髓增生度与粒细胞系、粒红比、巨核细胞数、红细胞数比值具有一定的相关性。在骨髓像中,随着骨髓增生度活跃度分级降低,粒红比的比值增大;巨核细胞随着骨髓增生活跃程度减低计数减少,增生度越低导致外周血小板越少;红细胞系会随着骨髓增生活跃程度分级降低而数值减小,红系百分比越小;增生度越低,对应的外周血细胞计数越少[6-8]。因此骨髓细胞学检查能够更加准确、客观的反映失代偿期肝硬化病变的特点,能够有效反映肝硬化病情发展的具体程度,能够客观判断肝硬化患者骨髓造血功能异常及更加准确的反映机体血细胞的异常现象。因此临床治疗中,医生应根据患者的具体表现,将骨髓穿刺检查作为判断肝硬化病情发展程度的常规检查,并有效的结合血常规及各项肝功能检测指标进行综合分析,以做出准确的判断,为医生临床提供更加准确的治疗依据[9-10]。

综上所述,失代偿期肝硬化的骨髓细胞血特征的有效分析可帮助医生辨别患者发病所处阶段,易于临床对症治疗,及对临床诊断、预测具有重要意义。

1南月敏. 肝硬化并发症诊治现状及展望[J]. 中华肝脏病杂志, 2017, 25(4): 241-245.

2景晔,徐和福,陆光生,等. 肝炎肝硬化骨髓血细胞形态学改变对LDH活性的影响[J]. 中国医药导刊, 2017, 19(2): 188-189,192.

3钟跃,张灌生,邱伟. 超声造影检查失代偿期肝硬化门静脉血流动力学指标的变化[J]. 实用肝脏病杂志, 2017, 20(4): 498-499.

4陆光生,景晔,徐和福,等. 肝炎肝硬化血细胞减少与骨髓病态造血及脾功能相关性研究[J]. 中国医学装备, 2016, 13(11): 93-97.

5郭春辉,韩兰秀,万美容,等. 代偿性肝硬化患者骨髓间充质干细胞对自体淋巴细胞增殖的影响及机制研究[J]. 中华实验和临床病毒学杂志, 2015, 29(2): 100-102.

6范公忍,李树玲. 骨髓干细胞移植治疗肝硬化的研究进展[J]. 国际消化病杂志, 2013, 33(4): 242-245.

7蒋锐. 自体骨髓干细胞移植治疗失代偿期肝硬化的疗效观察[J]. 中国现代医学杂志, 2014, 24(12): 30-34.

8陆光生,景晔,徐和福,等. 肝炎肝硬化患者血常规和骨髓祖细胞造血功能的改变[J]. 解放军预防医学杂志, 2013, 31(5): 421-424.

9周格琛. 骨髓细胞学检查的全面质量管理[J]. 国际检验医学杂志, 2017, 38(4): 511-513.

10 周静,苏菲. 失代偿期肝硬化患者肝损伤急性加重100例临床分析[J]. 实用肝脏病杂志, 2016, 19(3): 314-317.