“诗、文参读”的比较效应

——《黄鹤楼送别》与《黄鹤楼送孟浩然之广陵》教学及点评

2018-04-03执教林春曹特级教师

执教/林春曹(特级教师)

点评/周一贯(特级教师)

【教学目标】

1.以《黄鹤楼送别》为主体,对照李白的著名诗作《黄鹤楼送孟浩然之广陵》,开展比较阅读,在文与诗的比照中深化对诗人之间的深情厚谊之体悟。

2.在诗、文比较阅读中加深对古诗与现代文这两种不同体裁的认知。兼读王维的《送元二使安西》和高适的《别董大》,体会同是送别诗的不同表现方式,从而更加明白借景抒情与以言抒情的区别。

3.带动课外读古诗,读一组相关的送别诗,思考又是用什么方式表达情感的,从而激发学生的读书兴趣,提高其阅读能力。

【教学流程】

一、学习字词,朗读诗句

1.出示黄鹤楼图片。这是中国三大名楼之一的黄鹤楼,1200多年前,唐朝大诗人李白和孟浩然曾在这里相聚离别,留下了一首传诵千古的名诗。今天这节课,让我们一起走进第25课,借助课文学习古诗。请齐读课题——《黄鹤楼送别》。

2.生字新词读好,注意正音。

暮春暂时友谊伫立

烟雾迷蒙繁花似锦飞檐凌空依依惜别

按捺不住一饮而尽誉满天下脍炙人口

3.请再看课题《黄鹤楼送别》,是谁在黄鹤楼送别谁?到哪里去?(李白在黄鹤楼送别孟浩然到广陵)

4.知道“广陵”是什么地方吗?(现在的扬州市)

5.这一送,留下了一段佳话,传下了一首名诗——《黄鹤楼送孟浩然之广陵》。

(出示古诗,自由朗读,指名朗读,全班齐读)

二、诗、文参照,理解诗意

1.你有没有发现古诗和课文之间有什么关系呢?(课文是根据古诗写成的)

2.指出读这类文章的重要方法,是“诗、文参读”。(板书)在文中把与诗句意思相对应的句子用“”画出来。同桌互相交流,一个人读古诗的诗句,一个人读文中对应的语句。

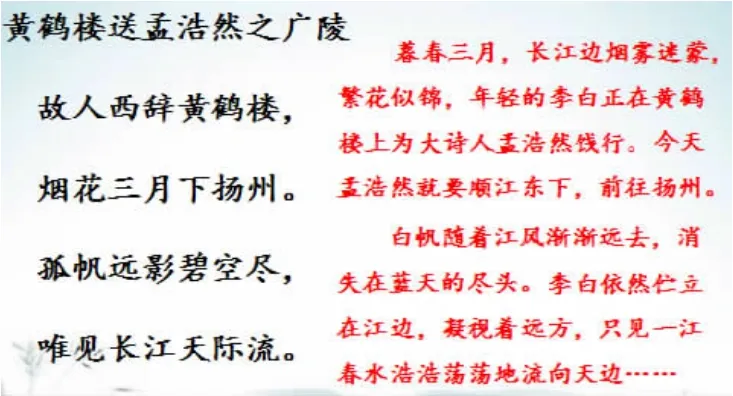

同桌互相合作对读。如,一人读“故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州”(古诗),另一人读“暮春三月,长江边烟雾迷蒙,繁花似锦,年轻的李白正在黄鹤楼上为大诗人孟浩然饯行。”(课文)

3.教师在对读的不完整或偏差处,组织大家评议、讨论。特别要抓住重要词语,推进理解、感受,如“西辞”“烟花”等,并用简笔的图示意,说说“西辞”与“东下”的关系。

生:今天您就要顺江东下,前往扬州。

(课件归纳师生对读,如下图)

4.让学生发现,教师悄悄改动课文中的词语,

如为什么把“您”改成了“孟浩然”。

三、品味景语,感悟诗情

1.引发思考:以上这4句话就是全诗的意思。按理说,课文只要写下这几句话就行了,但是文中还用了大量笔墨,写了诗中没有提到的内容,比如第三自然段。请学生浏览第三自然段,看看写的是什么内容。(李白和孟浩然分别时的对话)

(板书:人物对话)

2.从李白和孟浩然的人物对话中,你又能读出些什么呢?分角色朗读,深入思考。

学生讨论预测:读出了李白对孟浩然的敬仰尊重。课文中李白称孟浩然是“孟夫子”,古人把有才学的人称为“夫子”,说明李白很佩服孟浩然的才学。

李白还一直把孟浩然当作自己的兄长和老师,这也能读出一种敬仰、尊敬之情。

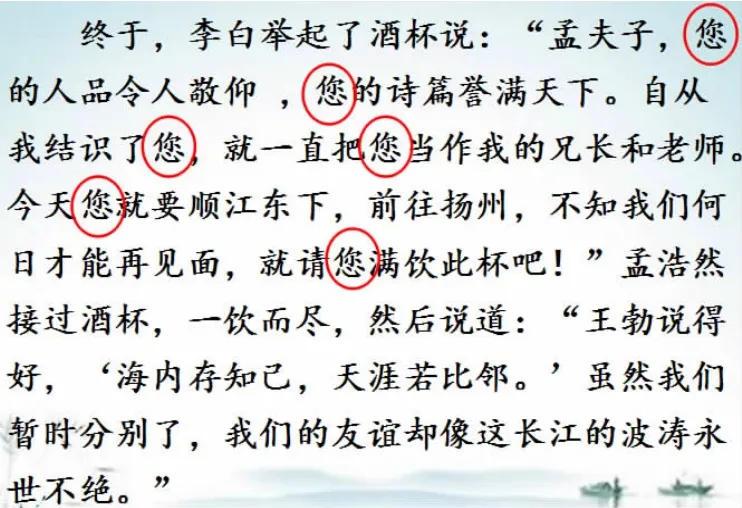

3.这种敬仰、尊重之情,还集中体现在反复出现6次的“您”这个字上——

(指导朗读讨论,体会尊重、友爱的深情)

讨论预测:李白和孟浩然依依不舍之情,现在两人还没有分别,就盼望着何日才能再见面了。

李白和孟浩然的友谊深厚,就以这长江的波涛永世不绝来比喻。

孟浩然对李白的安慰之情,借用了王勃的诗句“海内存知己,天涯若比邻”——虽然两个人分别了,但友谊地久天长!

(板书:依依惜别)

4.诗中的依依惜别之情藏在哪里?

讨论预测:诗中的依依惜别之情,藏在“孤帆远影”中。一只孤零零的小船,越走越远了,它带走了李白对孟浩然的深情。

“碧空尽”中有惜别之情。李白站在江边,一直望呀望呀,直到把孟浩然乘坐的小船送到了蓝天的尽头,他还伫立在江边,凝视着远方,舍不得离去。

“唯见长江天际流”中也藏着惜别之情。他们的友情就像这长江的波涛永世不绝,浩浩荡荡地流向天边。

所有的深情,都悄悄地藏在了孤帆、碧空、长江、天际这些景物之中,表达了依依惜别之情,这叫借景抒情。

5.教师小结:对!借景抒情,这里的情往往是委婉含蓄表达出来的,需要我们用心揣摩。

(板书:借景抒情,委婉含蓄)

(自由练读,指名朗读,配乐吟诵)

四、关注表达,升华诗境

1.教师引导拓展:《黄鹤楼送孟浩然之广陵》是送别诗中的经典代表。那么,是不是所有的送别诗,都像这样借景抒情呢?还有没有别的表达方式呢?(板书:擦去“黄鹤楼”,课题变为“送别诗”)

如读一读《送元二使安西》《别董大》这两首送别诗。

讨论预测:

《送元二使安西》中景物描写的句子是:渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。

《别董大》中景物描写的句子是:千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。这两首诗的前两句写景,后两句写人物对话。“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。”这是王维对元二说的话。

“莫愁前路无知己,天下谁人不识君。”这是高适对董大说的话。

2.练习:试着仿照课文第三自然段,想象一下,王维会对元二说些什么呢?高适又会对董大说些什么呢?

(出示:

王维举起了酒杯,深情地对元二说:__________。”

高适拍拍董大的肩膀,哈哈大笑说:“______。”)

3.小结:无论王维还是高适,都是用话语直接表达对朋友的依依惜别情,这是通过言语来诉情。如果说《黄鹤楼送孟浩然之广陵》是借景抒情,惜别之情是含蓄表达的。那么,这里的言语诉情,惜别之情是直接表达的。

(板书:言语诉情,直抒胸臆)

总结:这节课,我们读了三首古诗,它们有相同的主题——“送别”,但有不一样的表达方式:《黄鹤楼送孟浩然之广陵》是借景抒情,含蓄表达;《送元二使安西》《别董大》是言语诉情,直抒胸臆。借景抒情也好,言语诉情也好,不同的送别诗,却是同样的离别情!课后请同学们再去收集一组送别诗来读一读,如《送友人》《送杜少府之任蜀州》《晓出净慈寺送林子方》等,看看这些送别诗分别是用什么方式来表达情感的。

【推介背景】

在课改进入深水区的当下,传统阅读教学所主张的基本模式——以两三节课来完成一篇课文的阅读,重在教师的讲深讲透,正在转变为扩大阅读视野,发展思维能力,提高阅读量,使学生在阅读中学会阅读。于是各种开放式阅读的策略正在成为阅读教学的新常态,诸如“群文阅读”“群诗阅读”“绘本阅读”“非连续性文本阅读”“1+X阅读”“大主题阅读”乃至“万物启蒙跨界阅读”等等竞放异彩。这无疑是一种好现象,如此的开放式阅读正在打破传统阅读教学为应试得分的“唯课本”藩篱,逐步走向“读好书,好读书,读书好”的学习社会和书香人生的构建,体现了“面向未来,育人成才”的正确方向。林春曹老师推出的“诗、文参读”又是目前开放式阅读中的一种新设计,值得推广。虽然本案所展示的苏教版的《黄鹤楼送别》一文与李白的《黄鹤楼送孟浩然之广陵》一诗,关系特别密切,但是林老师在处理上却已适度扩展为文章与“送别诗”的比较,同时比较参读了王维的《送元二使安西》和高适的《别董大》,开阔了诗、文比照的空间。本案之所以值得推介,更在于诗、文之间的联系,即使并非全面契合,只有一面相关,也可以实行诗、文参读(或全文,或只取文章相关的片段)。这是因为文与诗是两种截然不同的体裁,细致比较两者的相似与不同,是提高学生课文运用能力的十分重要的训练。

【教学评点】

林春曹老师的“诗、文参读”模式,提供的虽只是一个课例,但从中我们不难分析出一些属于这类课型的基本特征和运作策略。要而论之,似有以下四个方面。

一、“诗、文参读”宜分清主次

从诗与文的关系说,“诗、文参读”一般是由教材衍生的。如果教材中的是文,那么诗只是拓展阅读中的参照读物,自然应以教材为主,即以文为主,而将拓展发挥的诗作为参考文本。反之亦然。因为教材(指课本)是体现国家意志、国家事权的规定学本,自选的拓展阅读材料,是为读好课文服务的。这个主次关系不可模糊,更不容颠倒。

在本案中,为主的是《黄鹤楼送别》这一篇苏教版的课文,李白的《黄鹤楼送孟浩然之广陵》一诗,学生是熟知的,所以在这里只是作比较的参照读物。林老师在处理这对矛盾的时候,能自觉将课文作为矛盾的主要方面,这是正确的。如先从读课文导入,朗读好一组关键词语,然后再将诗切入印证,并指出可以将课文与这首诗参照着诵读理解。特别精彩的是林老师指导展开了同桌之间诗与文的“对读”来进入互学。对其中的关键处,如文中的“东下”与诗中的“西辞”,用简笔的图示意,又以课件播放,作了“文”与“诗”的对照。如此,以文解诗,以诗悟文,就充分结合了读文为主、以诗悟文的主次关系。至于在结课前拓展读的两首诗《送元二使安西》和《别董大》,也是学生不太陌生的,而且只是为了深化文与诗的共同主旨“深情送别”的另一种表现手法,即除了“借景抒情”之外,还可以有“以言抒情”等多种形式,以深化理解课文。

二、“诗、文参读”应重在比较

比较阅读作为一种主体读的手段,比之线性阅读的优势在于可以凭借多诗文的对比参照而激发思维碰撞,从而深化认识,提升阅读能力。所以,“诗、文参读”的关键在于强化它的比较过程。本文最可点赞的就是它的比较功能的深度发挥。纵观全案,这样的比较处处可见:一是黄鹤楼谁送谁、去哪里作比较,突显了文与诗人、事的相同性;二是开展了诗与文的对照读的互学作比较,突显了诗与文在表达形式上的差异性;三是诗与文不同表达话语在本质上的异同作比较,特别如“烟花”与“春色”“东下”与“西辞”等;四是开展了诗与文在互译中的比较;五是在“借景抒情”的主旨统领下又拓展了《送元二使安西》和《别董大》的参照阅读比较,从而点明除了“借景抒情”外还可以有“以言抒情”等多种方式,拓展了阅读视野,发展了比较思维……

其实,在诗、文的阅读教学模式中,比较是其本色,可以说无处不在,以上的一些方面只是主要的、显性的存在。因为“参读”的生命就在于比较。

三、“诗、文参读”须聚焦主旨

为什么不同的诗与文可以放在一起读,关键还在于这些诗与文在主旨上有可供比较的交会点。这些主旨交会点,有的可同向比较,即诗与文的主旨在相似上作参考,本案即归于此。有的是反向比较,即诗与文的主旨虽然相反,但属同一问题的正反。还有的是侧向比较,即只是诗、文的某个侧面,但独具比较的价值,当然也可以取其一点,为我所用。

本课例的参读,诗与文具有主旨完全相同的特点,即表达了主人公借景抒情、依依惜别的深情厚谊,所以也容易聚焦于主旨,在这方面的发挥并不缺少可圈可点之处。特别是针对课文中的一段不长的对话,师生在共读中竟发现一个“您”字反复出现6次。一处是李白赞孟浩然的人品,一处是李白赞孟浩然的诗品,一处表现了李白称孟浩然为兄长和老师,一处感叹与孟浩然何时才能再相见,还有一处是向孟浩然再奉上一杯离别酒。尽管李白因诗才被尊称为“诗仙”,但对于年长的孟浩然竟如此尊敬有加,这也足以从另一方面看出他们之间因互相赏识而赢得彼此尊敬的友谊是非同一般的。

四、“诗、文参读”可适度拓展

“诗、文参读”本身就是一种拓展的比较阅读,但是在主体诗、文的参读过程中,在允许的时间空间里,还可以作有机的再拓展。这在本案中也有不俗的体现。特别是教师在学生已作了相当深入的参读之后,在已获得“借景抒情,含蓄表达”的基础上,又延伸阅读了王维的《送元二使安西》和高适的《别董大》。其目的在于让学生更加认识到除“借景抒情,含蓄表达”之外,在送别诗中还可有“以言抒情,直抒胸臆”。同时,教师抓住“劝君更尽一杯酒”时王维对元二使说什么,和劝慰“莫愁前路无知己”时高适又会对董大说什么,适时地渗透了表达训练,从而更加丰富了这堂课的内涵,提升了教学价值。