建构班级整本书创意阅读体系

——我的班级整本书阅读课程设计

2018-04-03郭学萍特级教师

郭学萍(特级教师)

《义务教育语文课程标准》(2011年版)在关于阅读的教学建议中指出:“提倡少做题,多读书,好读书,读好书,读整本的书。”其目的是培养学生广泛的阅读兴趣,不断增加阅读量,从而扩大阅读面,提高阅读品质。在整本书阅读行动中,我以班级为整本书阅读的课程设计单位,建构了整本书特色阅读制度、多样阅读策略、智慧阅读内涵、创意阅读表达等班级阅读体系,促进了家校合一的整本书阅读的推进,形成了独具特色的整本书阅读品牌。

一、阅读“开始啦”:建构特色阅读制度

班级开展整本书阅读,重要的是建立好整本书阅读的个性化制度。这种个性化制度,能激活阅读动力,激励阅读深入,共享阅读成果。

1.时间制度——“微信签读制”

课标规定,小学阶段课外阅读总量要达到145万字。这只是“底线要求”,如果要加大整本书阅读总量,就需要明确的时间安排,并进行有效的督促与检查。为此,我建构了整本书阅读的“微信签读制”,以班级为单位组建了班级整本书阅读的微信群,每天让学生或家长在群中进行1~2分钟语音汇报,汇报内容包括阅读书名、阅读进度、阅读感言、精彩片段诵读……这是一种很有意思的音频分享,学生和家长十分欢迎。

2.共享制度——“走廊漂流车”

上世纪六七十年代的欧洲,读书人将自己读完的书,随意放在公共场所,让下一位爱书人阅读。没有借书证,不需付押金,也没有借阅期限。这种好书共享方式,让整本书阅读因传播而美丽。为此,我们建立了“走廊漂流车”,通过学校采购、教师资助、家长捐助、社会慈善捐助和学生个人图书漂流的方式汇聚整本书书目体系,把每个班的“漂流图书”集中放在走廊上的阅读开放区,实现资源共享。

3.分享制度——“开卷五分钟”

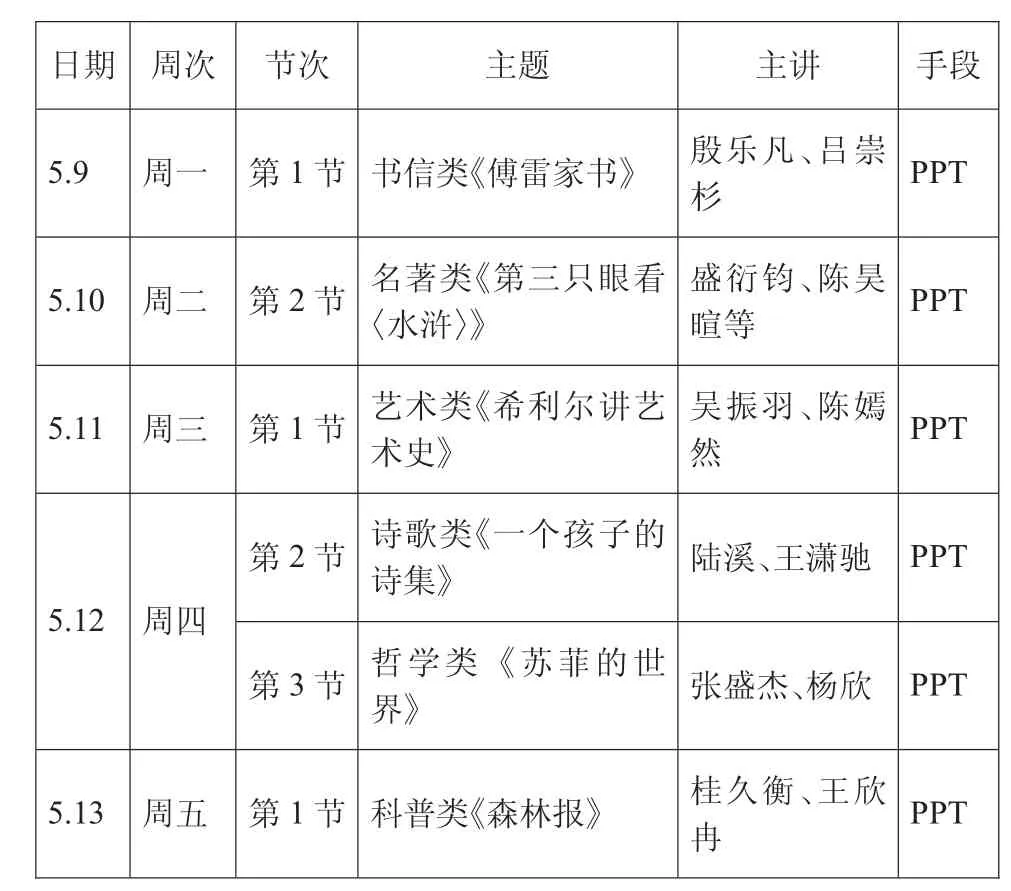

凤凰卫视(中文台)曾播出一个“开卷八分钟”栏目。在八分钟时间里,让观众用最简便的方式触摸到书籍的精髓,进入迥异又奇妙的书中世界。“开卷八分钟”除了帮观众读一本书以外,也协助读者选书、读书。于是,我在每节语文课前五分钟,都会让几名同学进行分享。他们自挑阅读伙伴,自选阅读主题,自制多媒体课件,自定分享形式,这样就形成了整本书阅读的分享制度。下面是一周“开卷五分钟”的分享表:

日期 周次 节次 主题 主讲 手段5.9 周一 第1节 书信类《傅雷家书》 殷乐凡、吕崇杉5.10 周二 第2节 名著类《第三只眼看〈水浒〉》盛衍钧、陈昊暄等 PPT 5.11 周三 第1节 艺术类《希利尔讲艺术史》吴振羽、陈嫣然第2节 诗歌类《一个孩子的诗集》 陆溪、王潇驰 PPT 5.13 周五 第1节 科普类《森林报》 桂久衡、王欣冉5.12 周四第3节 哲学类《苏菲的世界》 张盛杰、杨欣 PPT PPT PPT PPT

4.评价制度——“多元评价卡”

整本书阅读的持续推进,离不开评价制度。多一把评价的尺子,就会多一个爱读书的孩子。但整本书阅读中客观存在的个体差异,又不能用简单划一的标准进行评价。为了促进整本书的整体阅读质量,我设计了整本书阅读的多元评价方式。

(1)班级读书排行卡。操作很简单:把全班学生姓名列在横轴线上,竖轴线上标上阿拉伯数字1、2、3……一直到30,代表30本书。学生每读完一本书,就把书名写在一张标签贴上,再贴在自己名字上方。这样全班同学整本书阅读的内容与数量,排行卡上一目了然。

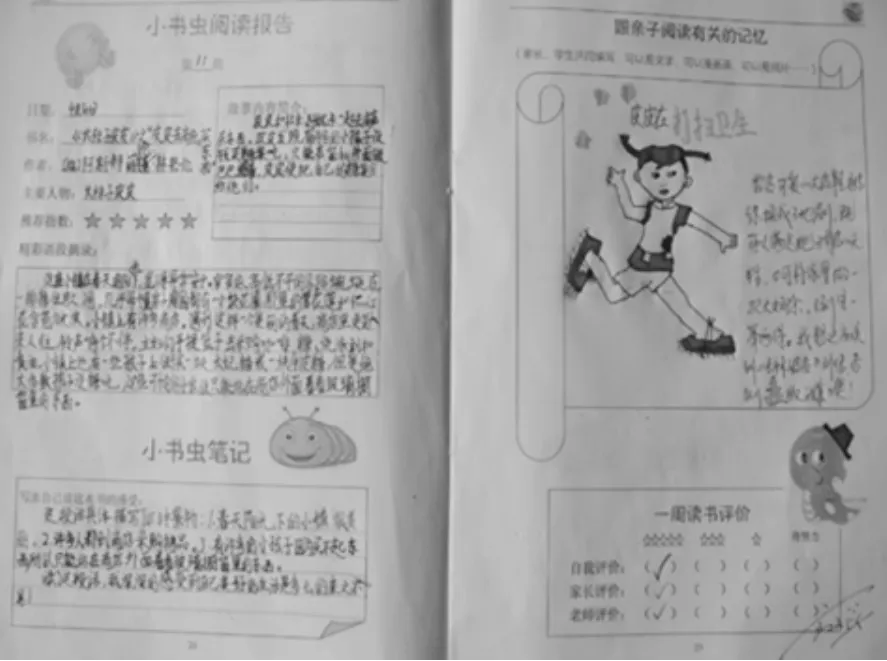

(2)小书虫读书卡。这是班级统一制作的整本书阅读评价卡,要求每周填写一次,每次填写的内容包括阅读时间、书名、作者、主要人物、推荐指数、内容简介、精彩片段、读后感言、亲子笔记、自我评价、家长评价、教师评价等。

(3)阅读之星推荐卡。让每位学生做评价主体,通过写“推荐卡”的方式,把班级中既爱读书又爱分享的“阅读之星”挑选出来。这是一种很有趣的实用文体写作方式,也是评价主体由教师的“绝对权威”走向“多重主体”的一种变革。

(4)五色阅读等级卡。利用线上阅读检测平台,每读完三本书,并通过相应的过关检测,就可以得到一张“绿卡”;两张“绿卡”可以换一张“黄卡”……以此类推,当学生读完24本书的时候,就可以得到一张“红卡”。

在整本书阅读评价系统中,多元评价促进了整本书阅读的可持续性。比如当学生们有了“红卡”后,再结合“小书虫读书卡”的撰写情况,以及获得“阅读之星推荐卡”的多少,在每年“读书节”上就可以参评校园“书香学子”了。

二、阅读“嗨起来”:选择多样阅读策略

1“.三色笔”——动态阅读

要让整本书阅读变得有意义,就要引导学生边读边画线、画圈。《忒修斯之船》这本书用不同颜色做笔记,同时讲了三个故事:一是书中虚构的作者石察卡和译者柯岱拉的故事;二是《忒修斯之船》正文中的故事;三是男读者和女读者写笔记破解书中秘密的故事。受这本书启发,我让学生在整本书阅读时一边读书一边用三色笔画线,以颜色区别画线时间:第一遍阅读时用铅笔画线,第二遍阅读时用蓝色(或黑色)笔画线,第三遍阅读时用红色笔画线。这样,根据颜色就能迅速判断出这本书读了几遍,每一遍的感受有何异同。

而读书时一边画线一边读是将书的内容不断内化的有效方法。心理学研究表明:画线,是积极地链接个人思考和书本内容间的明确行动。光是阅读,容易缺乏起伏,从而变得被动。而一边思考该在哪里画线一边读书,才是积极的动态阅读。事实上,找出触动自己的重要语句才能将书内化为自己的一部分。真的要画线的时候是需要勇气的,因为画线会留下印记,透露自己的价值观与判断。因此,三色笔动态阅读,是我们班级整本书阅读的亮丽风景。

2.“便签卡”——随机批注

整本书阅读中,“标签卡”“便签贴”等是非常重要的道具。学生把阅读过的书名写在“标签卡”上,再贴在“班级读书排行榜”上,或者贴在自家的门背后。每读完一本贴一张,每位同学就能及时看到自己的阅读内容与数量。

“便签贴”阅读可以提高整本书阅读的效果。“便签贴”可以缓解书太厚读不完带来的压力;可以聚焦于思考和应用,将阅读效果外显化;可以加快阅读进度,方便事后整理;可以留下晦涩难懂或重要的地方。有一位同学在阅读《亲爱的汉修先生》时,随手在“便签贴”上写下了这样的内容,贴在相应的文字旁:

P4:等我长大了,也要当一名作家,留小胡子,像您一样。批注:这真是一个奇特的理由,作家一定都会留着小胡子吗?鲁迅留着小胡子,还有谁?

P10:她说如果我真的想成为作家,就应该照您信里的建议去做。我应该多看书、多观察、多听、多想和多写。她还说首先该做的第一步,就是我把屁股放在椅子上好好儿回答您的问题。批注:成为作家需要“五多”——多看书、多观察、多听、多想、多写!

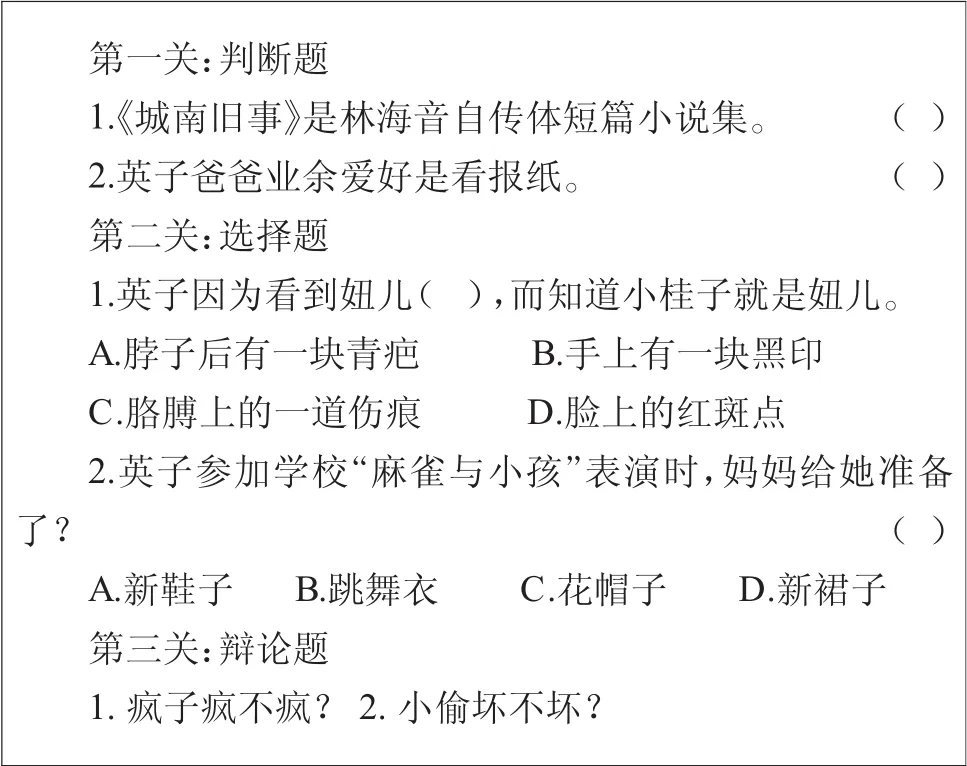

3.“问答纸”——互动交流

整本书阅读时,我让学生四人一组或者两人一组,中间放着A4“问答纸”,他们一边阅读手中的书,一边随时记录问题。“问答纸”上可以记录关键词,也可以记录某些细节和要点。比如阅读林海音的《城南旧事》这本书时,同学们就根据“问答纸”整理出以下测试题:

这些问题是由小组内产生的,再由组内同学共同回答。这样就形成了“自己读书—自己出题—自我检测”的游戏性共读活动,增加了整本书阅读的趣味性。

4.“观点卡”——学会思辨

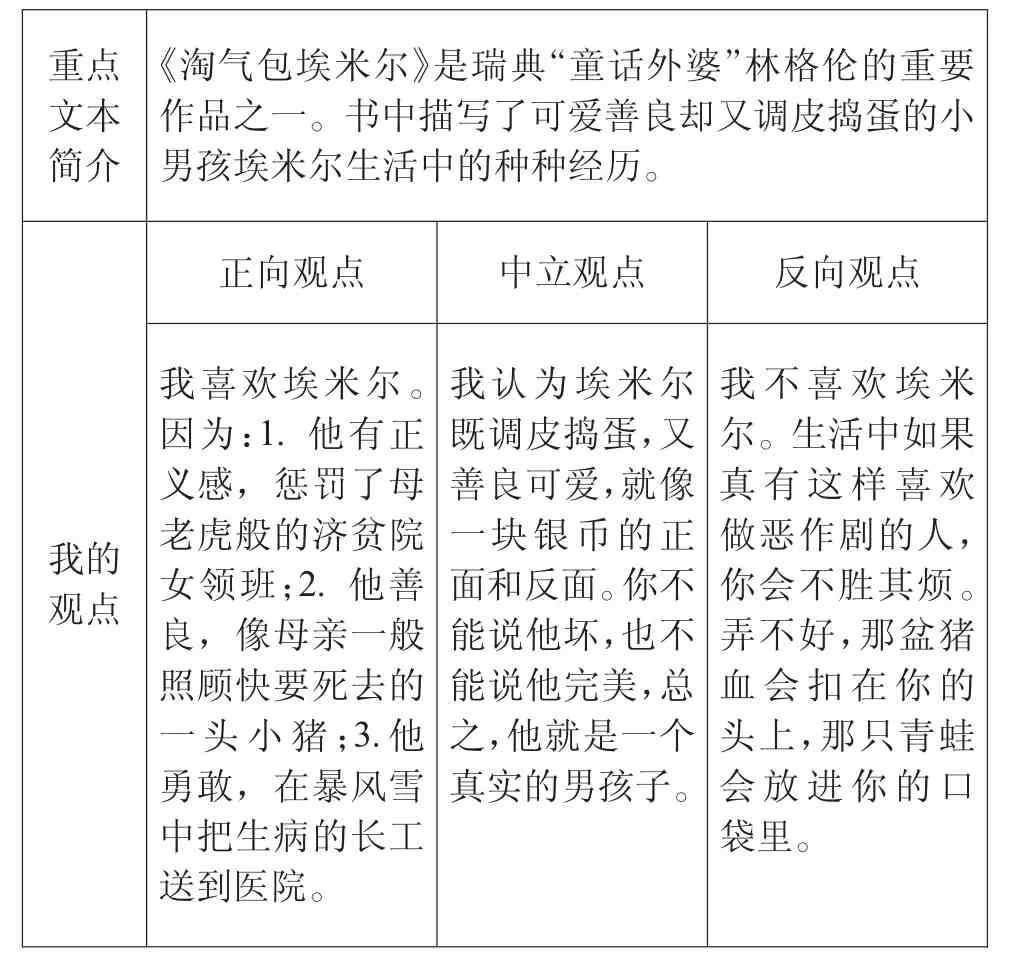

整本书阅读的过程是学生品味作者价值观、世界观的过程。学生要对作者的观点做出判断与选择。阅读中,学生从多元且不同视角,来检视作品中的各种想法,才能激发他们的思考和创意,评价别人,并接受不同观点和意见。我常常引导学生将作者的观点、取向区分为正向、中立以及反向三种类型。比如全班共读《淘气包埃米尔》这本书,我让学生对书中的观点作价值分析,写成“观点卡”。

重点文本简介《淘气包埃米尔》是瑞典“童话外婆”林格伦的重要作品之一。书中描写了可爱善良却又调皮捣蛋的小男孩埃米尔生活中的种种经历。正向观点 中立观点 反向观点我的观点我喜欢埃米尔。因为:1.他有正义感,惩罚了母老虎般的济贫院女领班;2.他善良,像母亲一般照顾快要死去的一 头 小 猪 ;3.他勇敢,在暴风雪中把生病的长工送到医院。我认为埃米尔既调皮捣蛋,又善良可爱,就像一块银币的正面和反面。你不能说他坏,也不能说他完美,总之,他就是一个真实的男孩子。我不喜欢埃米尔。生活中如果真有这样喜欢做恶作剧的人,你会不胜其烦。弄不好,那盆猪血会扣在你的头上,那只青蛙会放进你的口袋里。

三、阅读“乐享时”:丰厚智慧阅读内涵

整本书阅读要成为学生自我精神享受、精神追求。在设计班级整本书阅读课程时,如何开展项目阅读,丰富智慧阅读的内涵,是我们必须经常思考的问题。

1.从“自我反刍”到“共同反刍”

温儒敏先生倡导整本书阅读要连滚带爬地读,反复读。美国小学阅读课也强调“Read and Reread”,意思是“反复读”。为了让整本书阅读成为学生的精神享受、精神食粮,我一般要求学生们“书读三遍”,利用“反刍阅读”的方式实现对整本书的内涵领悟。

第一遍,cold read,“冷读”。让学生大致读下来,边读边用笔画或者用小贴纸做标注——那些不认识的词、拗口的句子圈一下,跳过去。第二遍,warm read,“温读”。引导学生加强分析和思考整本书的主要人物、主要内容,重点解决好上一遍“遗留”的圈点问题。第三遍,hot read,“热读”。引导学生综合分析整本书的主要取向、主要意图、主要写法,全面、准确、深刻地把握整本书的内容并作书面表达。这样就实现了个人阅读上的“自我反刍”。

为了促进整本书阅读,我常常要求学生们开展“共同反刍”。当几个同学阅读同一本书,在第二遍和第三遍阅读时,让他们互相讨论交流,共同绘制出“阅读地图”。这里的“阅读地图”可以是列大纲,可以是思维导图,还可以是手绘的方式。绘制“阅读地图”和“开卷五分钟”一样,都是一个信息输出的过程,需要大脑对整本书信息重新加工再造。这样,整本书的内容就尽可能多地被学生理解吸收了。这样的“共同反刍”当然也能够互相弥补和促进,以达到对整本书更深度、更全面的理解。

2.从“单线阅读”到“全景阅读”

“单线阅读”是指整本书阅读过程中单一性的关注情节式阅读。在班级整本书阅读过程中,“单线阅读”也是一种阅读方式,但学生们常常是看过、笑过之后就忘记了。而我在课程设计时鼓励学生开展“全景阅读”,即在整本书阅读过程中,转换阅读姿态、阅读视角,开展多层次、全方位的阅读与思考,让整本书的阅读像章鱼那样把思维触角伸向四面八方。

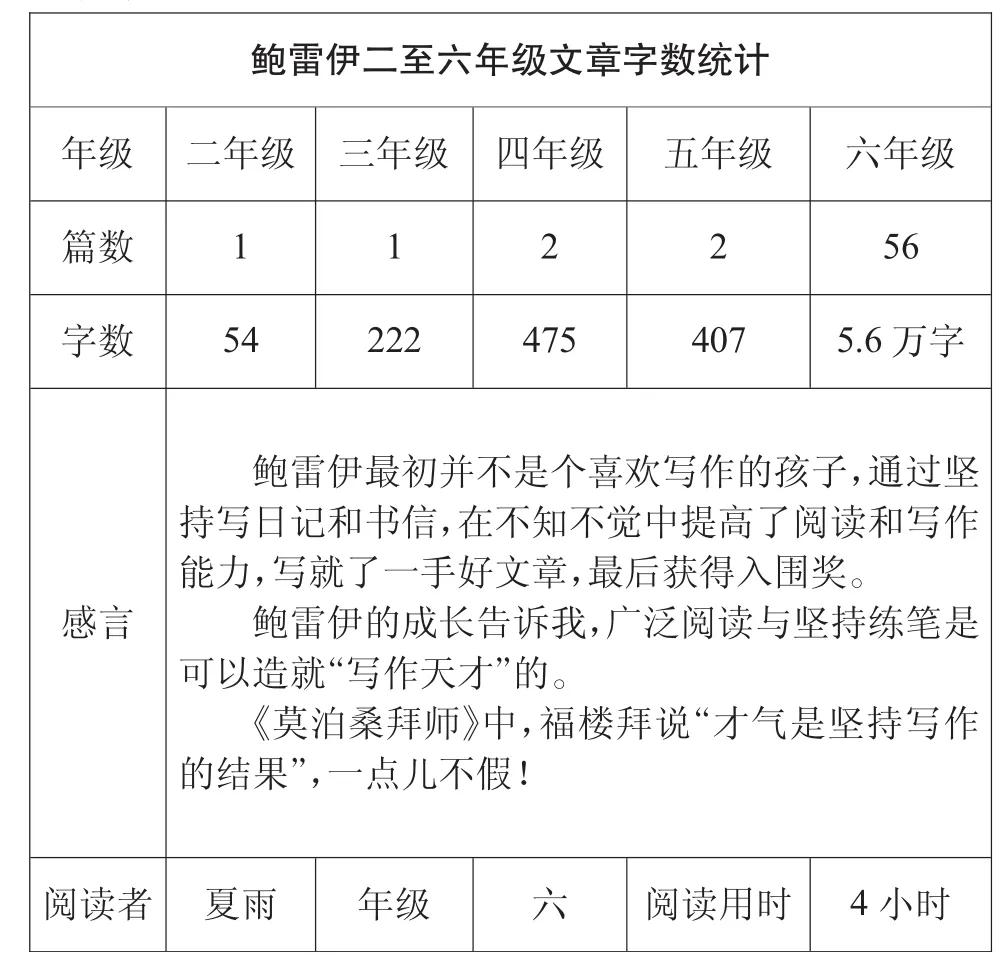

比如,阅读《亲爱的汉修先生》时,我就引导学生采用“读封面—读目录—读故事”“读日记—读书信—读人物”“读人物—读关系—读趣味”……这就把“单线阅读”引领到“全景阅读”的境界中。下面是夏雨同学阅读《亲爱的汉修先生》时另一种阅读视角。他从鲍雷伊二到六年级文章字数的变化,体会到鲍雷伊的成长:

鲍雷伊二至六年级文章字数统计年级 二年级 三年级 四年级 五年级 六年级篇数 1 1 2 2 56字数 54 222 475 407 5.6万字感言阅读者 夏雨 年级 六 阅读用时 4小时鲍雷伊最初并不是个喜欢写作的孩子,通过坚持写日记和书信,在不知不觉中提高了阅读和写作能力,写就了一手好文章,最后获得入围奖。鲍雷伊的成长告诉我,广泛阅读与坚持练笔是可以造就“写作天才”的。《莫泊桑拜师》中,福楼拜说“才气是坚持写作的结果”,一点儿不假!

通过这张阅读报告,我们能清晰地看到六年级学生的思维广度及深度,也能看到学生们整本书阅读时的精神享受和精神成长。

3.从“漫读时代”到“整本书群”

一本书一本书地阅读叫“散漫阅读”,时间长了,学生便进入了“漫读时代”。这种阅读显然主题色彩不鲜明,思维的综合性得不到锻炼,于是我想到了夏丏尊先生的主张。

他以精读的文章或书籍作为出发点,向四面八方展开,由精读一篇文章带动读许多书,以扩大自己的涉猎面。他以《桃花源记》为例:陶渊明讲述了自己的乌托邦思想,可以对照读英国莫尔的《乌托邦》。如果想知道陶渊明的为人,可以去翻读《晋书·陶潜传》或《陶渊明集》。这样由读一篇文章或者一本书,可引出一大串可读的书来。

在设计班级整本书阅读时,我借鉴了夏丏尊先生的主张。比如:部编一年级下册语文园地五中“和大人一起读”的内容是一篇寓言故事,于是我便引导学生进行寓言类主题拓展阅读:《伊索寓言》《林海音奶奶讲寓言》《写给孩子的寓言》《德国,一群老鼠的童话》等。不知不觉中,学生们便建构了主题鲜明的“整本书群”阅读。

在进行整本书群阅读时,我常常引导学生把同主题书进行比较阅读。如读萧红的《呼兰河传》可以和林海音的《城南旧事》比较阅读。学生很快地就发现其相同之处:都是童年家园、儿童视角、自传性质、散文化叙事方式。而不同之处在于:前者的底色是冷调,后者的底色是暖调……在这样的比较阅读过程中,学生对整本书的阅读就逐渐走向融合、走向深入。

四、阅读“写唰唰”:走向创意阅读表达

一般来说,爱上写作的人才能真正爱上阅读。在推进班级整本书阅读课程设计时,我发现,爱上整本书阅读的同学其作文表达能力得到了很大的提升。特别是写作受阻时,他们的阅读欲望更得到了激发,常常用心去体会别人的创作佳妙。如此写作与阅读相互促进,就增强了学生长久阅读整本书的兴趣。

1.特色微书评

当学生完全占领了“整本书”以后,他们对整本书的精彩、精华及精美之处最有发言权。于是在整本书阅读课程设计时,我非常重视开展对读过的整本书进行“一句话特色书评”的写作活动。

事实上,用一句话将整本书的特色表达出来,这需要学生对整本书有非常深透的理解,还要有较高的归纳能力和概括能力。为了写好“一句话特色书评”,我首先提醒学生边阅读边就情节和内容做笔记。渐渐地,他们发现,一篇好的书评可以是一个生动的开场白;可以用简短的语句揭示作者的姓名、书名,以及有关作者的简要信息;可以是情节的简要勾勒;可以是写作目的和主题的鲜明提醒;可以用一个总结性的语句概括作者的艺术追求……下面是《乐学少年》的一名记者对我班级学生进行整本书阅读专访时,六位同学现场说出的“一句话特色书评”:

▲《哈姆雷特》:生命中存在着太多的两难,左右取舍,都是悲剧。(田昕宇)

▲《呼啸山庄》:揭示人性复杂的一面,通过主人公讲述了另一个故事,是一本书中书,十分精彩。

(吴振羽)

▲《基督山伯爵》:引人入胜的情节,读起来很过瘾。(王建森)

▲《小船,小船》:在“爱的接力”中感受人间真情的美好与伟大。(陆溪)

▲《水浒传》:在书中感受江湖侠肝义胆。

(殷乐凡》

▲《菜根谭》:励志,明理,修身,养性。(盛衍钧)

这些特色微书评,和我们熟悉的读后感相比较,两者的共同点是:都是以阅读为前提,以作品为感慨对象,以感想为写作重点。不同之处:读后感重在找感点,书评重在发评论。而“一句话特色书评”更美在用一句话将整本书的阅读全程囊括其中。所以学生们幽默地说:“‘一句话特色书评’是可以让你两个周末都不能睡个安稳觉的最短作文!”

2.创意读写烩

在阅读《西游记》《三国演义》《草房子》《夏洛的网》等书籍时,我鼓励学生看改编电影,并鼓励他们把原著和电影进行比较。这样不同艺术作品的比较,有利于提升小学生鉴赏审美的核心素养。

读完《鲁滨逊漂流记》后,我组织学生看了由布鲁斯南主演的同名电影。电影中的鲁滨逊,其冒险不是出于天性,而是意外杀人之后不得不亡命天涯的选择。这样的改编合乎原著的用意吗?为此,我布置了两项书面表达作业:一是以鲁滨逊的名义,根据自己28年的孤岛生存经验,写一份《孤岛求生指南》;二是以晚年鲁滨逊的口吻,回顾自己传奇的一生。这样的作业,目的在于促进学生深读作品,精读作品,真正沉浸到作品中去。这样的作业富有创意和挑战,学生们也非常喜欢。单是看看他们的创意标题,便已令我惊喜:《每个人心中都有一个英雄梦》《生命是一场艰辛的旅行》《夺命漂流》……我始终相信学生的智慧,期待阅读旅程中的一次次惊喜与感动。

3.网络漂流帖

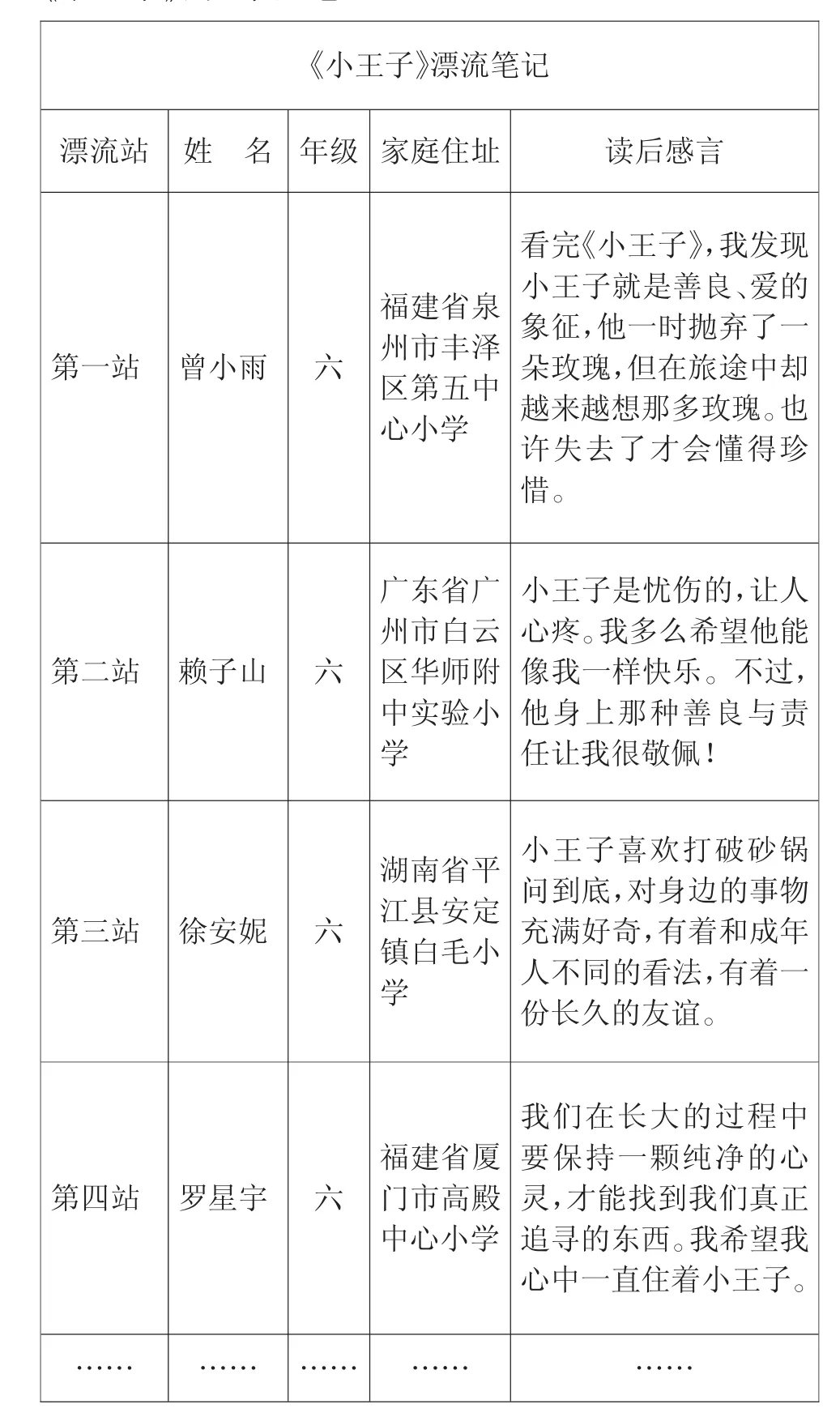

整本书阅读中我还设计了创意写作中的“网络漂流帖”。这个想法源自我看过的一本书——《亲爱的世界,你好呀》。书中讲述了一个名叫托比的小男孩,在五岁的时候,有了一个大大的梦想:他要给世界上的每个国家都寄一封信,问问那些国家的人,他们都过着怎样的生活。从2013年6月寄出第一封信开始,托比踏上了他奇迹般精彩纷呈的环球旅行。当然,托比环球旅行的方式是书信。于是,我想到了“互联网+”时代的网络漂流方式,让全国的小朋友开展“网络漂流帖”写作活动,即把自己读完的整本书推荐给远方的朋友,他读完后再将书“漂出手”。久而久之,书将“漂流”到全国各地,大家同读一本书,书写不同的感慨。这将是一项没有终点的“漂流笔记”写作活动,因为前方的未可知,这会让所有参与其中的人,内心充满喜悦和期待。创意写作中的“漂流笔记”让整本书阅读变得更有意思,也更有意义。下面是《小王子》的“漂流笔记”:

《小王子》漂流笔记漂流站 姓 名 年级 家庭住址 读后感言第一站 曾小雨 六福建省泉州市丰泽区第五中心小学看完《小王子》,我发现小王子就是善良、爱的象征,他一时抛弃了一朵玫瑰,但在旅途中却越来越想那多玫瑰。也许失去了才会懂得珍惜。第二站 赖子山 六广东省广州市白云区华师附中实验小学小王子是忧伤的,让人心疼。我多么希望他能像我一样快乐。不过,他身上那种善良与责任让我很敬佩!第三站 徐安妮 六湖南省平江县安定镇白毛小学小王子喜欢打破砂锅问到底,对身边的事物充满好奇,有着和成年人不同的看法,有着一份长久的友谊。第四站 罗星宇 六…… …… …… …… ……福建省厦门市高殿中心小学我们在长大的过程中要保持一颗纯净的心灵,才能找到我们真正追寻的东西。我希望我心中一直住着小王子。

岁月如歌,童年枕着书香而眠,连梦都是甜的!这样的“漂流笔记”创意写作,受到了全国小朋友们的欢迎。在“《小王子》漂流笔记”中,来自不同省份的小朋友的“漂流笔记”,展现了他们不同的阅读关注和不同的审美眼光。这样的整本书阅读“旅行”,每一次都值得期待。