概念隐喻对中英双语者隐喻表达理解的中介效应探析

2018-04-02赵继政陈春菲

赵继政 陈春菲 周 榕

(华南师范大学 外国语言文化学院,广东 广州 510631)

0 前言

20世纪80年代以来,随着隐喻认知研究的不断发展,隐喻理解加工逐渐成了隐喻研究领域的热点问题,各类隐喻理解加工模型也随之出现。其中影响较大的一种隐喻认知加工理论是概念隐喻理论(Lakoff et al., 1980; Lakoff, 1993)。该理论认为,概念隐喻(conceptual metaphor),即从源域到目标域的跨域映射(cross-domain mapping),是人们理解日常隐喻表达的深层机制:看到隐喻表达时,人们会自动激活与源域和目标域相关的特征、结构和关系等知识;这些知识再通过一系列本体集对应,建构起从源域到目标域的跨域映射,即激活深层的概念隐喻;最后,概念隐喻将源域的推理模式投射到目标域的推理模式上,从而实现对隐喻表达的理解。由此可见,概念隐喻在隐喻表达理解中起着中介作用。为检验该理论,不少学者以英语本族语者为对象开展了广泛研究(Gibbs et al., 1997; Langston, 2002; Núez et al., 2006; Thibodeau et al., 2008),结果显示:概念隐喻在隐喻表达的理解加工过程中的确出现了不同程度的激活并对理解产生了促进效应。但值得探究的是,针对英语本族语者的概念隐喻理解模型,是否适用于中英双语学习者呢?由于外语语言能力的限制,以及文化价值和概念体系的差异,学习者难以像本族语者那样自动加工隐喻表达(徐知媛,等,2014b)。学习者的母语知识和概念体系也将参与隐喻理解过程,迁移作用不可避免地会发生(徐知媛,等,2014a),这有可能抑制概念隐喻的中介作用,所以有必要进一步考察概念隐喻对中英双语者隐喻表达理解的效应,从而验证概念隐喻的中介作用的跨语言普适性,并将双语表征研究扩展到双语隐喻表征范畴。

在双语认知研究领域,双语记忆表征一直是最受关注的问题。目前研究结果表明,双语表征包含词汇表征与概念表征,其中概念表征是共享的,词汇表征是分离的(莫雷,等,2005)。如果将双语表征观点引入隐喻研究领域,那么日常生活中的隐喻表达就是双语隐喻表征的语言表征,而深层次的概念隐喻则是其概念表征。周榕(2002)采用干扰性学习任务和眼动追踪技术验证了概念隐喻表征在长时记忆中的预存性,说明概念隐喻表征具有心理真实性;她对时间隐喻的跨文化研究也发现,英汉时间隐喻在语言表征和概念结构上都具有相似性(周榕,2000)。国内现有隐喻表征研究多集中在时间隐喻方面(周榕,等,2001;周榕,2002;周榕,2003;金泓,等,2012),对于情感隐喻的双语隐喻表征研究相对较少,因此,本研究拟从情感概念隐喻入手,考查情感概念隐喻对情感隐喻表达理解的中介效应,从而探究中英双语者的隐喻表征规律。

1 研究问题与假设

为探究概念隐喻对中英双语者的隐喻表达理解过程是否产生中介效应,本研究拟采用启动实验,考查中英双语者在同语言与跨语言条件下,在对情感隐喻表达的理解上,是否出现以概念隐喻为中介的相互促进效应,以期进一步探究中国英语学习者的隐喻加工方式与规律,具体回答两个研究问题:1)从属于同一概念隐喻的情感隐喻表达之间,是否存在以概念隐喻为中介的相互促进理解现象?2)同语言与跨语言条件下,其促进效应是否存在差异?

如果启动项隐喻表达与目标项隐喻表达从属于同一概念隐喻时,被试对目标任务的反应时显著地快于且正确率显著地高于启动项与目标项从属于不同概念隐喻的加工,则可以判定概念隐喻在隐喻表达理解过程中确实具有中介促进效应。若同语言与跨语言条件下,中介促进效应没有显著的差异,则可判定概念隐喻的中介效应具有跨语言普适性。相反,如果实验中未发现概念隐喻的中介效应,那么中英双语者的隐喻加工模式则可能并不遵循概念隐喻理论,对概念隐喻理论的普适性也将提出一定质疑。

2 研究方法

2.1实验被试

广东省某大学英语专业三年级学生53名,平均年龄21岁,母语为汉语,平均学习英语九年,全国高校英语专业四级考试成绩均为良好(70分以上)。

2.2实验设计

本研究采用4×2 双因素被试内设计,一个自变量为启动项与目标项的语言安排,4个水平:英语启动项→英语目标项、汉语启动项→英语目标项、英语启动项→汉语目标项、汉语启动项→汉语目标项;另一个自变量为启动项与目标项在概念隐喻上的匹配情况(即启动项与目标项是否从属于同一概念隐喻),包括匹配和不匹配两个水平,如“They are in a dead-end relationship.”与“Their marriage has really gone off the track.”从属于同一概念隐喻“LOVE IS A JOURNEY”,即为匹配;而“They are in a dead-end relationship.”与“My friend stole his love from me.”分别从属于概念隐喻“LOVE IS A JOURNEY”和“LOVE IS A POSSESION”,即为不匹配。实验任务为句子理解任务,因变量是被试完成任务的反应时(从目标句呈现到被试按键表示已经理解该句子的时间)与正确率(理解检测项回答正确的比例)。

2.3实验材料

实验材料包括启动项、目标项、理解检测项、填充项。

为选定目标项,首先从The Master Metaphor List(Lakoff et al., 1991)中选出32个关于情感的概念隐喻句(如:ANGER IS HEAT),再从已有文献中,为每个概念隐喻句选出三句对应的英语隐喻表达(如:He is just blowing off steam.),得到96个关于情感的英语隐喻表达,再将其翻译为96个汉语隐喻表达。然后邀请24名与被试同质的大学生,用七点量表对这96对汉英隐喻表达进行可理解度、熟悉度、汉英句意一致程度评估。最后选出可理解度高(M=6.32)、熟悉度中上(M=5.14)、汉英句意一致程度高(M=6.08)的16对汉英隐喻表达作为实验的目标项。英语隐喻表达平均长度8个单词,汉语隐喻表达平均长度10个汉字。

启动项材料分为匹配组与不匹配组。匹配组为8对汉英隐喻表达,与目标项中的8对汉英隐喻表达从属于相同概念隐喻;不匹配组为另外8对汉英隐喻表达,与目标项中的另外8对汉英隐喻表达从属于不同的概念隐喻。实验材料安排举样见表1。

启动项与目标项中分别填充16对汉英句子,内容与实验无关。

为检测被试是否真正理解目标项,每个目标项后配有一个理解检测项,即与目标项句意是否相关的判断题,被试需要按键判断该句子与目标项句意是否一致。

实验材料采用拉丁方设计制成8个表单,每个隐喻表达的一种处理在每个表单只出现一次,表单内的句子顺序随机呈现,被试随机安排接受其中一个表单的实验。

表1 八种实验处理的材料举样

2.4实验程序

本实验使用E-prime 2.0软件进行实验:屏幕上首先出现指导语,告知被试实验流程与注意事项,被试充分理解后实验开始。电脑屏幕中央首先出现注视点,提醒被试集中注意力,随后出现启动项,被试按要求对启动项进行阅读,充分理解后按指定键出现目标项,被试对目标项完成句子阅读任务后按键出现理解检测项,即被试按键判断该句子与目标项句意是否一致。正式实验前,被试先通过练习条目熟悉流程。

3 实验结果

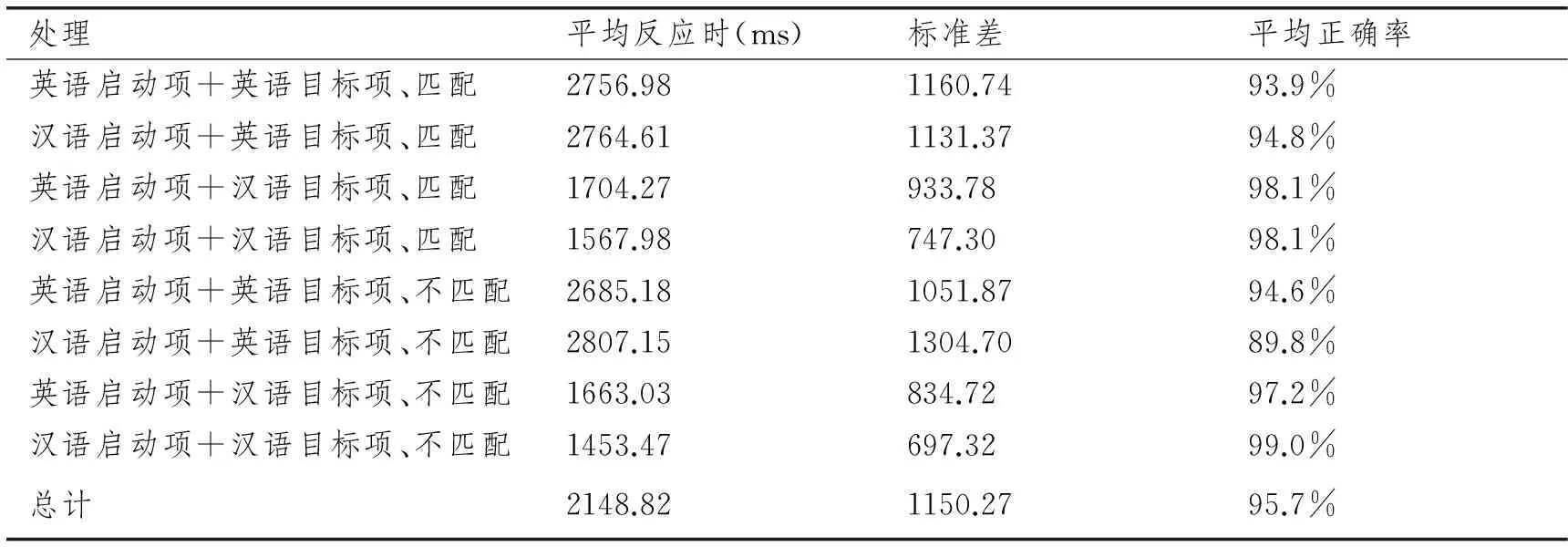

对数据进行合并整理,删除反应时与正确率偏离全体被试均值两个标准差以外的数值,删除量为总数据的4.83%,剩余数据进入SPSS软件进行统计分析。8种处理的平均反应时和正确率见表2。

表2 八种处理的平均反应时与正确率

4×2方差分析表明,启动项与目标项匹配与否的主效应不显著(F(1,52)=0.935,ρ=0.336),语言安排的主效应显著(F(3,156)=81.637,ρ=0.000),匹配情况与语言安排两者交互效应不显著(F(3,156)=0.551,ρ=0.648)。可见,目标项隐喻表达与启动项隐喻表达从属于同一概念隐喻时,被试对目标项隐喻表达的理解时间,并没有显著快于启动项与目标项从属于不同概念隐喻的理解加工,也就是说,从属与同一概念隐喻的隐喻表达之间,没有出现以概念隐喻为中介的相互促进理解的效应。

为了进一步回答第二个研究问题,笔者对比了启动项与目标项从属于同一概念隐喻时,同语言与跨语言处理的反应时与正确率。T检验分析结果显示,同语言与跨语言条件下,被试对目标项隐喻表达的理解时间(t(52)=-1.57,ρ=0.12)与正确率(t(52)=1.01,ρ=0.34)均没有显著差异,这也进一步验证了对第一个研究问题的方差分析结果,即启动项与目标项是否从属于同一概念隐喻这一因素,并未对被试理解目标项的反应时间与正确率产生显著差异。

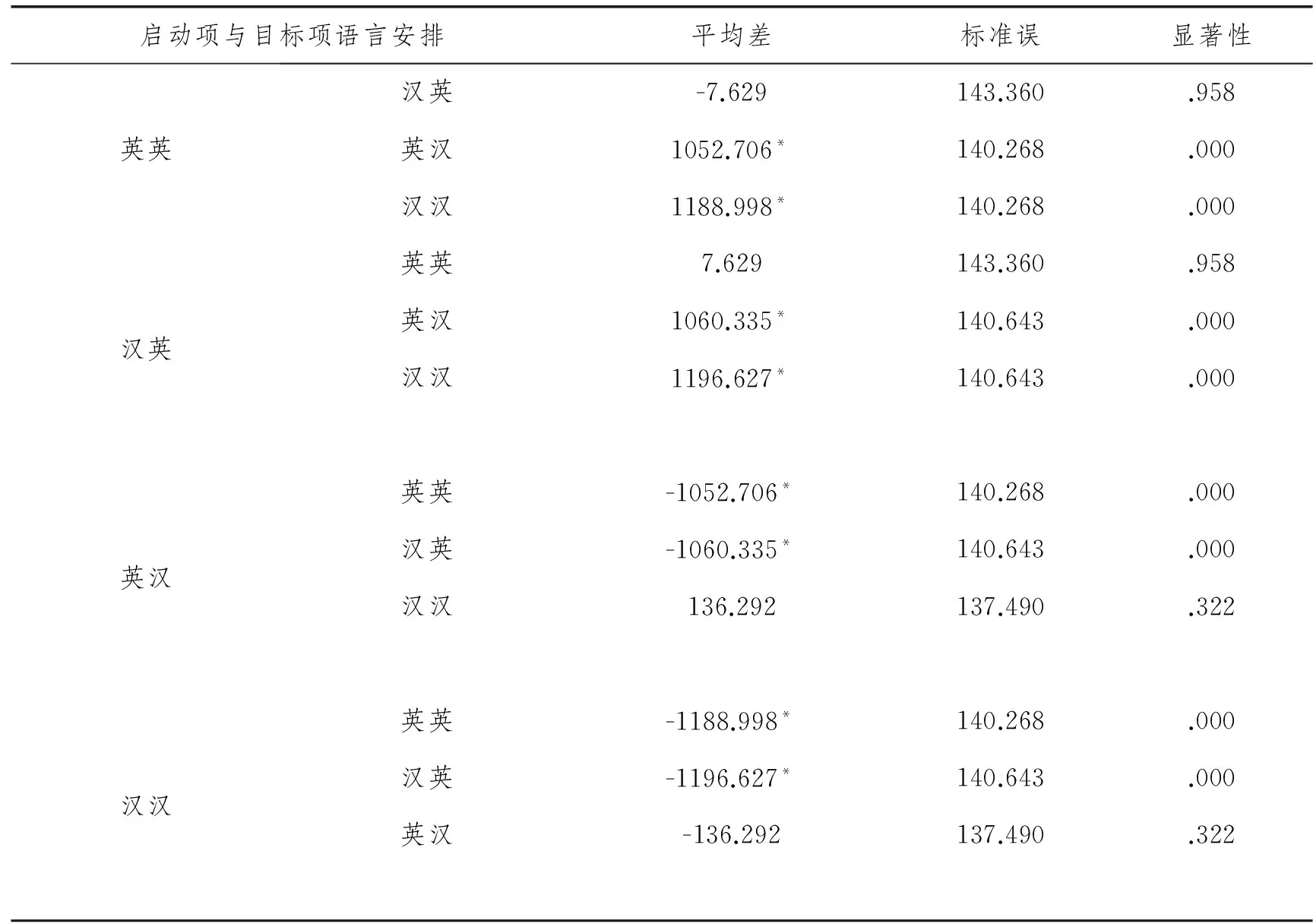

虽然匹配情况的主效应不显著,但是语言安排的主效应是显著的。对启动项与目标项从属于同一概念隐喻条件下的四种语言安排进行多重比较(结果见表3)。结合表2中的描述性数据,可以发现,启动项无论是汉语隐喻表达还是英语隐喻表达,被试对汉语目标隐喻表达理解的平均反应时均显著快于英语目标隐喻表达,而汉语目标项的反应时,在同语言与跨语言处理之间没有显著差异。可见,作为汉语为本族语的中英双语者,他们对于汉语目标项的反应时,并没有受到概念隐喻匹配情况与语言安排两个自变量的影响。

表3 概念隐喻匹配条件下四种语言安排的反应时多重比较结果

4 分析与讨论

Lakoff(1993)认为,利用概念隐喻实现对隐喻表达的理解,其激活是自动进行的、无意识的,且在任何语境下都是可以通达的。这一观点也得到了部分实证研究(Gibbs et al., 1997; Langston, 2002; Núez et al., 2006; Thibodeau et al., 2008)的支持,但是这些研究的被试是英语本族语者;本研究针对中英双语者的启动实验,却并未发现从属于同一概念隐喻的情感隐喻表达之间出现以概念隐喻为中介的相互促进理解现象。由于概念隐喻的中介效应是以跨域映射为基础的,究其原因,可能是以汉语为母语的中英双语者缺乏概念隐喻元知识,且受到文化背景知识不足、母语隐喻迁移等因素的限制,无法形成英汉共享的概念隐喻表征,因而在隐喻理解过程中较难建构从源域到目标域的跨域映射,从而未采用概念隐喻作为隐喻认知加工的策略。

概念隐喻理论认为,对隐喻表达的理解来自人们思维底层的概念结构(Lakoff et al., 1980; Lakoff, 1993),而对于中国英语学习者而言,概念隐喻还是相对陌生的概念,在中国英语教育体系中也未得到重视。因此,在加工理解隐喻表达的过程中,被试可能并未把对隐喻语言的处理上升到概念隐喻的认知层面,也没有意识到自己需要在概念框架下处理隐喻表达(徐知媛,等,2014a)。Kovecses与Szabo(1996)也认为,外语学习者首先需要意识到概念隐喻,才能采用概念隐喻策略来识别具有相同概念基础的隐喻表达,从而实现理解。本研究的被试作为英语专业本科三年级学生,在课堂日常学习中接触概念隐喻理论及其相关论述的机会不多,基础训练中又鲜采用概念隐喻进行英语隐喻学习,造成了概念隐喻元知识的缺乏,从而较难识别出实验材料中的启动项与目标项隐喻表达是否具有相同的底层概念结构,也就无法建构起从源域到目标域的跨域映射,制约了概念隐喻中介促进效应的产生。

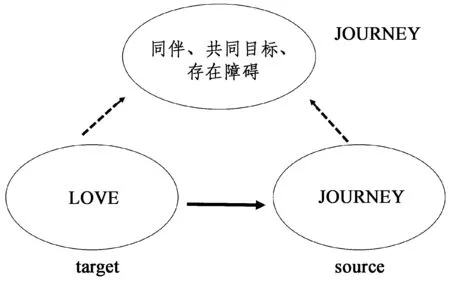

除了概念隐喻元知识,建构或激活跨域映射还需要较完备的文化背景知识以及概念框架的支撑。以本研究中的一句情感隐喻表达“Their marriage has really gone off the track.”为例,概念隐喻的建构过程可分为静态映射与动态映射,而这两个阶段都需要文化背景知识以及概念框架知识的参与。首先,“gone off the track”会激活与“路途、规划好的行程”等相关的知识,即源域“JOURNEY”中的显著特征知识,如“旅途有着规划好的路线、旅伴们向着共同的目的地出发、路途上会遇到障碍、可能会偏离原定行程”等;这些知识结构和关系与“marriage”同样相关,在目标域“LOVE”中也存在,只是通常情况下显著性较低;而隐喻表达可以借助源域中突显的属性特征来激活目标域中对应的显著性较低的特征(刘宇红,2015),如图1所示。经过隐喻表达的激活,源域的显著特征在目标域中得到突显,进而两个概念域中共同存在的知识、结构或关系等,会通过静态映射,形成一个固定的本体集对应(文旭,等,2003),如图2所示。当源域与目标域之间的成分、关系和结构等完成匹配后,动态映射会将源域的推理模式投射到目标域的推理模式上(文旭,等,2003;刘宇红,2015),如图3、图4所示,进而完成对隐喻表达的理解。

建构跨域映射过程中涉及的识别源域与目标域、激活源域显著特征知识、完成源域与目标域的本体集对应等步骤,都涉及文化背景知识和概念框架知识的参与。Lakoff与Johnson(1980)指出,概念隐喻与文化中的基本价值观是一致的,反映了特定的文化特征,组织了特定文化中的概念系统。因此,熟悉和了解特定的社会文化背景、价值观、心理特征、认知去向等,在建构跨域映射、进行隐喻认知加工中是必不可少的(金黛莱,2011)。本族语者由于熟悉的社会文化背景,在理解隐喻表达时,能够自动识别源域与目标域,并提取源域与目标域中相似的知识与特征等,从而自动建构起从源域到目标域的本体集对应和跨域映射,而外语学习者则可能由于认知背景中缺乏对英语文化和概念体系的完备认识,较难识别出隐喻表达中涉及的两个概念域,从而无法建构起源域与目标域之间的跨域映射(徐知媛,等,2014),也就阻碍了概念隐喻中介效应的产生。本研究中的实验结果,也一定程度上说明英汉概念隐喻表征可能是分离,而非共享的。

图1 静态映射(根据刘宇红,2015改编)

中英双语者可能还会受到母语隐喻迁移的影响。不同国家自然环境和文化价值的差异性造成了各语言特有的概念化模式(即双语隐喻表征中的概念表征)以及隐喻表达(即双语隐喻表征中的语言表征),从而形成母语隐喻的文化个性,这会给外语学习者的二语隐喻系统习得带来一定困难(王鲁男,等,2006);徐知媛与王小潞(2014)的问卷测试结果发现,在中国英语学习者理解隐喻表达过程中,他们自身的母语文化会涉及其中并产生迁移效应;石进芳(2012)的隐喻能力测试结果也发现,中国英语学习者被试对英汉概念对等的隐喻句子的理解显著好于概念不对等的隐喻句子。情感隐喻表达的目标域虽然是人类共有的情绪情感概念,所涉及的概念隐喻在英汉文化中的基本范畴也相似,但是由于不同文化范式的影响,它们在亚范畴领域以及具体语言表达上可能还是存在差异(王鲁男,等,2006)。以本研究中一句情感隐喻表达“He overcame his anger.”为例,“anger”所对应的目标域“EMOTION”虽然是英汉文化中共有且常见的概念域,也都会采用物化的方式将其具象化,但是对于“anger”(愤怒),汉语表达中多见“怒气冲天”“怒火中烧”“怒气填胸”等将“愤怒”物化为“火焰”“气体”等的语言表达,较少出现类似英语中“EMOTIONS ARE ENEMIES”(情绪是敌人)这样拟人化的语言表征。这也可能造成了本研究被试在理解情感隐喻表达过程中,较难从语言表征中识别出深层的概念隐喻,也就无法实现源域与目标域的跨域映射,从而致使实验结果未能发现概念隐喻的中介促进效应。

虽然人类社会文化背景存在种种共性,但是不同文化的价值观和不同民族个性,也使得不同语言的隐喻表达体现出事物联系的不同方式(苏冰,2005),这造成了英汉概念隐喻表征中的语言表征和概念表征之间的差异。本研究的被试作为以汉语为母语的中英双语者,面对来自英语文化的情感隐喻表达,难以识别其中涉及的源域与目标域,无法构建起跨域映射而影响了概念隐喻中介效应的产生,也就情有可原了。正如蒋楠(2004)所说,很多概念反映了其文化、民族和社会特有的现象,新概念的形成依赖于对文化的深刻理解,要形成完备的外语概念系统需要长时间的学习与实际使用。在中国当前英语教学体制下,中国英语学习者想要熟练掌握并灵活使用英语概念隐喻来促进隐喻表达的理解,还有待较长时间的积累和训练。

5 结语

基于隐喻表达启动实验,以中国英语学习者为被试,本研究试图从隐喻表达之间是否存在以概念隐喻为中介的相互促进理解现象入手,探究中国英语学习者的隐喻认知加工模式与规律,从而进一步探析中英双语者的隐喻表征规律。但实验结果却并未发现概念隐喻在隐喻表达理解过程中的中介促进效应,一定程度上对概念隐喻理论的跨文化普适性提出了质疑:可能是受到概念隐喻元知识匮乏、文化背景知识不足、母语隐喻迁移等因素的限制,中国英语学习者在隐喻理解过程中较少采用概念隐喻(跨域映射)作为认知理解策略,而并非Lakoff(1993)所说的,概念隐喻的激活是自动进行的、无意识的,且在任何语境下都是可以通达的。此外,根据本实验结果,我们还可推测中英双语隐喻表征中的语言表征和概念表征是分离而非共享的。

今后的研究可将概念隐喻激活与产生效应的过程进行分离,设计实验独立考察每个阶段,进一步验证中国英语学习者在理解日常隐喻表达时,是否一定激活概念隐喻,而被激活的概念隐喻又是否一定影响隐喻表达的理解。以后的研究还可以采用不同规约化程度、不同语种的概念隐喻为材料,针对不同水平、不同语种的被试,更深入地探究概念隐喻理论的心理真实性、跨文化普适性以及中国英语学习者的隐喻认知加工模式和双语隐喻表征的本质规律。

参考文献:

Gibbs, R., J. Bogdonovich, J. Sykes & D. Barr, 1997. Metaphor in Idiom Comprehension[J].JournalofMemoryandLanguage(37):141-154.

Kovecses Z, P. Szabcó 1996. Idioms: A View from Cognitive Semantics[J].AppliedLinguistics, 17(3): 326-355.

Lakoff, G. 1993. The Contemporary Theory of Metaphor. In A. Ortony[G]∥Metaphorandthought. New York, NY: Cambridge University Press.

Lakoff, G. & M. Johnson. 1980.MetaphorsWeLiveby[M]. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Lakoff, G., J. Espenson & A. Schwartz. 1991.TheMasterMetaphorList. Technical Report [M/OL].

Langston, W. 2002. Violating Orientational Metaphors Slows Reading[J].DiscourseProcesses(34):281-310.

Thibodeau, P. & F. Durgin, 2008. Productive Figurative Communication: Conventional Metaphors Facilitate the Comprehension of Related Novel Metaphors[J].JournalofMemoryandLanguage(58):521-540.

蒋楠. 2004. 外语概念的形成和外语思维[J]. 现代外语, 27(4):378-385.

金黛莱. 2011. 概念隐喻机制的建构与英语学习者隐喻思维能力的培养[J]. 山东外语教学, 32(1):34-38.

金泓, 黄希庭. 2012. 时空隐喻研究的新问题:时间表征的左右方向性[J]. 心理科学进展, 20(9):1364-1371.

刘宇红. 2015. 隐喻映射的双向性:隐喻生涯视角[J]. 外国语言文学, 32(1):1-6.

莫雷, 李利, 王瑞明. 2005. 熟练中-英双语者跨语言长时重复启动效应[J]. 心理科学, 28(6):1288-1293.

石进芳. 2012. 母语概念迁移能力、隐喻能力与语言水平的发展关系研究[J]. 外语教学理论与实践, 3(3):57-63.

苏冰. 2005. 英汉成语中概念隐喻的思维结构对比[J]. 山东外语教学(2):47-49.

王鲁男, 董保华. 2006. 隐喻语际迁移研究[J]. 外语与外语教学(12):1-4.

文旭, 叶狂. 2003. 概念隐喻的系统性和连贯性[J]. 外语学刊(3):1-7.

徐知媛, 王小潞. 2014a. 中国英语学习者的隐喻理解策略及理解模型建构[J]. 外语教学与研究(11):98-110.

徐知媛, 赵鸣. 2014b. 不同英语水平学习者隐喻理解策略研究[J]. 现代外语,37(3):400-409.

周榕. 2000. 时间隐喻表征的跨文化研究[J]. 现代外语, 23(1):58-66.

周榕. 2002. 隐喻表征性质研究[J]. 外语教学与研究, 34(4):271-277.

周榕. 2003. 隐喻的语义表征模型初探[J]. 外语学刊(2):31-35.

周榕, 黄希庭. 2001. 时间隐喻的语义层次网络模型研究[J]. 心理科学, 24(2):163-166.