翻译与国家形象重构

——以中国叙事的回译为例

2018-04-02谭载喜

谭载喜

(香港浸会大学,香港)

0 引言

本文立足“民族身份认同与翻译中形象重构”的基本问题,围绕中英语际交流中的一些常见“回译”现象,包括把以外文书写的中国叙事(诸如基辛格《论中国》与傅高义《邓小平时代》非虚构小说类中国叙事作品)翻译成中文的“文化回译”现象,展开分析和讨论,就“文化回译”中是采取“还原式”,还是“建构式”/“重构式”策略的问题以及其他相关问题,提出笔者的主张。

1 翻译中的民族身份认同与国家形象重构

翻译作为跨文化交际,在自外向内的交际过程中,必然涉及将外族、外域文化带入本族、本土。因此,翻译是一种“异族入侵”行为(Robyns, 1994: 407)。“异族形象”的引入,无疑会打扰、打乱、打破,甚至颠覆本族、本土文化的“安宁”,但世界诸多民族或国家形象的形成与发展历史却又证明,作为文化特殊表述形式的翻译,往往在这一民族或国家形象建构及发展的过程中发挥着不可或缺的作用。

这一描述,同样适用于对其他形式翻译活动的解释,包括对中国形象/中国文化的“外译”和“回译”。随着世界学术研究领域对民族和国家形象建构的广泛关注,翻译在民族或国家形象建构/重构过程中的重要作用,也成为国际翻译学界的重要研究话题。梁志芳博士新近完成、由武汉大学出版社出版的著作《文学翻译与民族建构:形象学理论视角下的〈大地〉中译研究》(以下简称《文学翻译与民族建构》,2017),即是反映此研究动向的一部较有代表性的作品。该书把民族建构和形象学理论与方法引入翻译研究,以美国著名女作家赛珍珠(Pearl S. Buck, 1892—1973)中国题材小说《大地》(TheGoodEarth)的四个中文全译本为研究对象,探讨属于“文化回译”现象的此类中文目标文本如何描述中国、重构目标语民族自我形象(中国形象)等方面的问题,为相关研究话题提供了有益的范例,颇具参考价值。

在今天的中文语汇里,“民族”是大家耳熟能详的一个词,但其所指和联想意义何在,大家对它又未必有统一的认识。通常,我们所说的“民族”,可能是指“种族”或“族群”,相当于英文 ethnic group 的所指。种族或族群常以人在体质形态上的某些共同遗传特征(肤色、发色、眼色、骨骼等),或以其共有语言和文化习俗为标志,属人类学、生物学范畴,如我们常说的汉族、蒙古族、藏族、维吾尔族、朝鲜族、苗族、土家族、壮族等,或当我们说“中国有56个民族”“中国民族人口调查”等等时,其中的所谓“民族”,实质上是指的这个“种族”或“族群”的意思(徐迅,1999)。

本文所谈翻译过程中所涉及的“民族”“民族形象”以及“建构/重构的民族形象”,则并非指称上述生物学或人类学意义层面的“种族”或“族群”,而是指相当于英文nation一词所指的政治、法律、社会以及社会文化层面的“民族”“国家”,亦即《文学翻译与民族建构》一书中所采用的“现代意义上的‘民族’”之意。因此,在这个意义上,当我们说“中华民族”时,指的是包括汉、蒙、藏、维吾尔、朝鲜、苗、土、壮等各“种族”或“族群”(ethnic groups)在内的“the Chinese nation”,即“中国的国家民族”。我们所说的“民族身份认同”,就是指这个“国家民族”基础上的“身份认同”。我们所说的“国家形象建构/重构”,也是指这个意义上的建构或重构。

具体而言,所谓“国家/民族认同”,究竟又有怎样的特征?英国历史社会学家史密斯认为,“民族认同”有五大基本特征,即:“[S]haring a[n] historic territory, common myths and historical memories, a mass, public culture, a common economy and common legal rights and duties for all members.” (历史形成的领土、共同的神话传说和历史记忆、共同的大众文化、所有成员所具有的法律权利和义务,以及共同的经济。Smith, 1991: 14)

马克思主义的观点是:“A nation is a historically constituted, stable community of people, formed on the basis of a common language, territory, economic life, and psychological make-up manifested in a common culture.” (民族是人们在历史上形成的一个有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现于共同文化上的共同心理素质的稳定的共同体。斯大林, 1913:294)

以爱尔兰社会学家安德森 (Benedict Anderson)与英国历史学家霍布斯鲍姆 (Eric Hobsbawm) 为代表的“建构主义”学派认为,民族是 “被发明”(invented)“被建构” (constructed)出来的“想象的共同体”(imagined communities),是一种社会、文化和政治的建构物,“民族主义”是“一个虚构的政治团体意识”。安德森如是说:

“In an anthropological spirit … I propose the following definition of the nation: it is an imagined political community-and imagined as both inherently limited and sovereign. It is imagined because the members of even the smallest nation will never know most of their fellow-members, meet them, or even hear of them, yet in the minds of each lives the image of their communion.”(我按人类学精神,对民族作如下界定:民族是一个想象的政治共同体——并想象为它既天性受限又具主权。其所以为想象之物,盖因即便最小的民族,其成员对与他们同族的大部分人都根本不认识,不相见,甚至不会听说,然而在他们每个人的心中却存在着他们彼此交融的形象——笔者译。Anderson,1983: 15)

在众多诸如此类的观点中,近30年来国外学界倾向采用的观点,多为“建构主义”(constructionism) 的观点,即上面安德森所述的建构论观点。在这种学术认知中,“民族国家”或“国家民族”一般不再被视为由血统、语言、文化等原生性纽带自然衍生的特定之物 (“given” entity),而是在特定历史条件下,被“发明”“被建构”出来的“想象的共同体”(Eley et al., 1996: 6-7)。

我们认为,此种“建构主义”的观点,对翻译中的“国家/民族形象”建构或重构现象与特质,具有较强的解释力,因为,在很大程度上,翻译中这种基于源文本的特定“国家/民族”形象,归根结底就是翻译者在所属文化政治背景下,依据特定的“想象”框架,在目标语言文化中“建构”或“重构”出来的。

如果说国家/民族其实是一种“想象的共同体”,那么各国家/民族之间的相互形象便是相互想象的产物,与原初的“想象”一样都是一种虚构物(Beller,2007:11)。形象的生成与传播和历史、社会、文化语境紧密相连,形象是在特定的语境中通过话语建构起来的。形象不是对社会现实的模拟描述,而是一种话语建构物(Leerssen,2000:270)。因此,形象研究不能拘泥于文本,更要注重对形象进行语境化分析,考察形象生成的各种历史文化因素。

由于形象具有鲜明的建构式,因此形象学所重点关注的,不是形象的真伪,而是形象如何被建构。正如巴柔所言,形象学“绝不仅限于研究对简称为‘现实’的东西所做的文学置换。它应该研究的是形形色色的形象如何构成了某一历史时期对异国的特定描述,研究那些支配了一个社会及其文学体系、社会总体想象物的动力线”(巴柔,2001:156)。形象学的目标应该为:“描绘、揭示、分析民族偏见与民族形象的起源、形成过程与功能,并让人们理性地意识到它们的存在。”(Beller,2007:11-12)因此,形象研究(包括翻译中的形象研究)应该围绕相关的国家/民族形象如何在文学或翻译文学中被塑造,形象如何变化,形象的作用与意义何在,为何会出现这样的形象等问题而展开。这就是我们对在翻译中如何建立国家/民族身份认同,以及如何建构或重构国家/民族形象所秉持的基本理念和立场。

2 中国形象、叙事的“回译”多面观

民族形象的上述“建构式”重塑或重构特征,不单单体现在一般翻译,即对外族形象、外国文化由外向内的“内译”,也同样体现在涉及将中国形象、中国文化走出去的“外译”,以及让外文书写的中国叙事“回归”中国文化的“回译”过程中。

大家知道,翻译研究领域人们研究最多,成果也是最丰富的,首先有很多对于作为翻译基本层面的将外族形象、外族文化由外族语言转换成本族语言的“内译”研究。其次,特别是2011年10月中国共产党十七届六中全会通过相关决议,确定加快推动中华文化走向世界的战略以来,国内译学领域围绕如何通过“外译”来协助达成“中国文化走出去”战略目标的问题,开展了越来越多的研究,并取得了越来越丰硕的成果,例如:近几年类举办了各类立足“翻译中国”“中国文化走出去”“一带一路”“中华文化软实力”“大数据”“智能语言服务”等热门话题的学术研讨会,发表了众多以“中华文化外译”为主题的研究成果,如中国人民大学出版社出版的《塑造自我文化形象——中国对外文学翻译研究》(马士奎,等,2017)即为颇具代表意义的最新作品,等等。而反观把外文原创的有关中国形象的故事或叙事“回归”中国文化的翻译活动,我们对它的研究关注却不是十分充足。此种翻译即我们在上面所指称的“回译”,它既不同于将外国叙事,包括用源文本语言(如英语)书写的源语国(如英国或美国)或第三国(如法国或俄罗斯)叙事译成中文的所谓“内译”,也不同于将用中文书写的中国形象、中国作品翻译成外文(如英文、俄文、日文等)的所谓“外译”,而是超越这两者之外、具有自身特点的第三类翻译,因此有着同样的译学研究价值。也正因如此,为了弥补对其研究的不足,本文在研究翻译中如何进行民族身份认同或形象重构的基本问题时,不以“由外向内”或“由内向外”的一般翻译活动,而是以这第三类翻译的“回译”活动作为选例基础,以对相关问题提供一些新的、不同角度的阐释和认知。

2.1何为“回译”

所谓“回译”,有时也称“逆译”“返译”或“(语义)还原”,按照《翻译研究词典》(Shuttleworth and Cowie,1997:14-15;谭载喜,译,2005/2010:19-20)解释,是指“将已译成特定语言的文本译回源语的过程 (或结果)”。回译有多种用途,比如20世纪70年代中期用在《圣经》翻译中来说明源语和目标语之间存在的结构上和概念上的差别,作为一个译学术语,它最早也出现在20世纪70年代有关《圣经》翻译的文献和对比语言学的研究中。可以说,“回译”作为一种寻根溯源的“文本考证”活动,其价值主要在于可以用它来对两种或多种语言的句法、构词法或词汇特征进行比较,特别是对相关的“语义内容”进行“检测”(Ivir,1981:159),或用它来分析目标文本与源文本之间存在怎样的文本对应关系,以及揭示翻译在本质上究竟存不存在语义上的“可逆特质”(Toury,1980:23-24)。霍姆斯则用诗歌的回译作为佐证,来说明翻译中对等是不可能存在的。他认为,假设进行一项诗歌翻译实验,让五位译者独立地翻译一首原创诗,翻译结果会无可避免地互不相同,然后另请五位译者分别将先前所做的这五篇译诗“回译”成源语言,结果会得出25个不同的源语版本,而没有一个版本会与最初的那个原创版本相同。这就证明:那种认为翻译中存在对等关系的观点,是“有悖常情的”(Holmes, 1988: 53; Shuttleworth,1997: 15)。王宏印在《文学翻译批评论稿》一书中也对“回译”问题做了有益探讨,其观点受到上述思想影响,他认为“回译”可分为两类,一类是“检验性回译”,另一类是“研究性回译”。前者指通过让译文完全回到原文,以“检验”艾威尔所指出的“文本对应关系”,也可以说是“检验”图里所言语义层面的“可逆特质”是否存在。当然, “完全回到原文”在实际上是做不到的,就是作者本人也做不到,更不用说由其他人来回译了。而所谓“研究性回译”,则是指为实验而进行的回译,其目的是想通过实验,例如上面说到的霍姆斯所想象的那种诗歌翻译实验,从而在理论上去解释回译过程中所出现的种种现象和译者的参与情况。不过,换一个角度看,王宏印所区分的“检验性回译”与“研究性回译”,本质上并无区别,因为两者都无可避免地既有“检验性”,也具有“研究性”特征。

从以上讨论不难看出,不论是谁的阐释与观点,他们心目中的所谓“回译”,其实都是指包括语义、语言形态在内的一种语言层面的翻译行为,而甚少超越这个语言层面。事实上,一提“回译”,人们首先想到或理解到的意思是:将A语言中源自B语言的译文,重新由A语言译回B语言。换而言之,“回译”的“无标记”意义,即是“语言(层面的)回译”。

然而,在很多情况下,“回译”可以超越“无标记”层面即语言层面,进入另一个更为宽泛的层面即文化层面。在此层面,译者的关注点不在于,或主要不在于如何将A语言叙述B语言故事的语言元素回译到B语的语言环境,而是如何在文化的层面将相关叙事回译到B语的文化环境中。此时的“回译”,须加上标记,称为“文化回译” (cultural back-translation) ,以区别于“无标记”的回译即“语言回译”。

进而言之,“文化回译”是指:将用A语书写或叙述的发生在B语环境里的原始故事(包括人和事),翻译成B语言。由于它并不是“语言回译”所涉的那种把源自B语的A语原始翻译文本,重新翻译成B语,因此其行为并非严格意义上的“回译”行为。然而,将A叙述的B语故事翻译成B语,显然涉及故事(人和事)的回归,即:故事从B语境出发,经叙事者进入A语境,然后经译者返回B语境。具体而言,用英文(或其他任何一种外国语言)书写的中国叙事(如后面各例)是指发生在中国或有关中国的故事。将此种“中国叙事”译成中文,同样应被视作“回译”。只是,它不是或主要不是语言层面,而是语境层面、文化层面的“回归”,故标记为“文化回译”。

2.2 语言层面的“回译”

上面讨论的是“回译”概念的二个基本指称意义所在。以下我们对“语言回译”与“文化回译”这两个类别的具体内涵,作进一步阐释:

在一般情况下,“(语言层面的)回译”可以包括:(1)词汇层面(包括人名、地名、机构与活动名称等),如将源自中文的英文表述Confucius、Li Bai、Du Fu、Beijing/Peking、Qinghua/Tsinghua、TheBookofSongs、TheBookofSongs、dim sum、Mahjong、kung fu、marshal art分别译成“孔子”“李白”“杜甫”“北京”“清华”《诗经》《易经》、点心、麻将、功夫、武术等。(2)概念层面(包括术语、职称、头衔等),如将 “five instances of losing the source and three difficulties (in translation)”、fung shui、paper tiger、Chinese animal symbols、the Beginning of Spring、the Waking of Insects、Lesser Fullness of Grain Greater Cold、Prime Minister (in ancient China)、Minister of Military Affairs (in ancient China) 分别译成“五失本、三不易”“风水”“纸老虎”“十二属性”“立春”“惊蛰”“小满”“大寒”“兵部尚书”“宰相”等。(3)语句层面(俗语、诗词、源自B语的引语、文献等),如将“Long time no see”“Lose face”“Three cobblers combined equal Zhuge Liang the mastermind”“At fourteen I married My Lord you./I never laughed, being bashful”分别回译为“好久不见”“丢脸”“三个臭皮匠,顶个诸葛亮”“十四为君妇,羞颜未尝开”(李白诗句)等等。

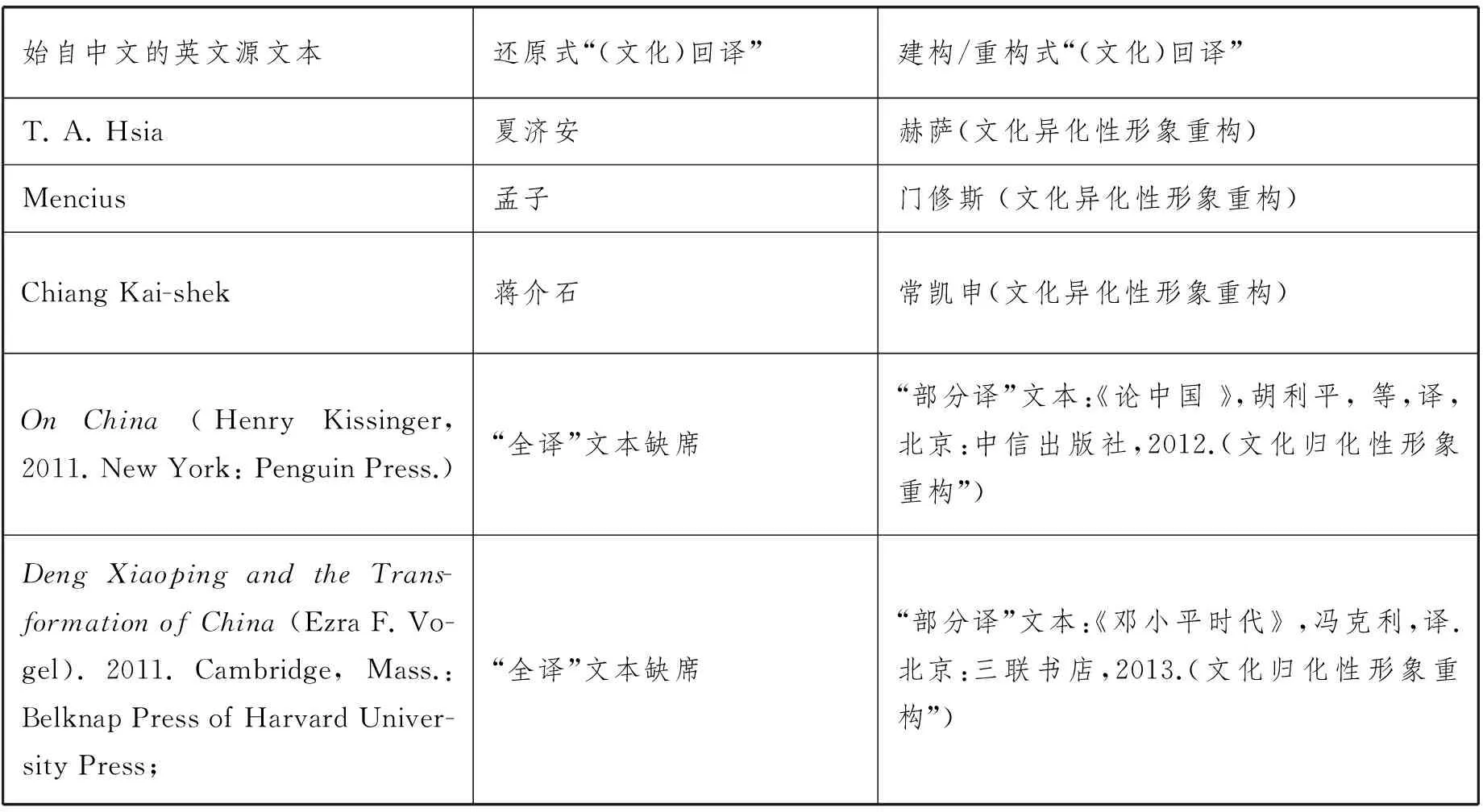

显然,以上回译所采用的策略,均为“还原式”策略,即“回译文本”一字不差或基本一字不差地还原成原初的中文文本。然而,将译成外文(如英文)的文本逆转翻译成中文时,由于种种原因(包括译者故意不受原初文本所限,立足“译文再创”,或不懂相关文本源自中文,不懂原文出处或纯粹出于无知、懒惰不做研究不查出处等),回译文本未必在所有情况下都能还原到原初的中文。例如,有可能将“Long time no see”回译成“长时间没有看见”,将人名“Mencius”“T. A. Hsia”“Chiang Kai-shek”分别译成“门修斯”“赫萨”“常凯申”,将李白的《长干行》诗句“At fourteen I married My Lord you./I never laughed, being bashful”回译成“十四芳龄嫁阁下,皆因羞怯笑无踪”,等等。无论何种原因,凡是未能还原的回译文本,可被视为“建构/重构式回译文本”。顾名思义,所谓“建构/重构式回译”,与一般翻译行为同义,即指对源文本进行“创造性/再创性”建构的翻译。显然,这么“回译”得来的文本,与原始文本会有所区别或有很大区别。在翻译策略层面,如果回译文本未能回到原始文本,不论其原因是译者“故意”如此,还是由“无知”“无奈”等原因所导致,都可以笼统地称其为“建构/重构式回译”,与“还原式回译”策略相对应。

为清楚起见,下面再将两种(语言层面的)回译策略及其举例以列表形式呈现:

表1 基于语言元素的英中回译

表2 基于语言元素的中英回译

2.3 文化层面的“回译”

对于前面提出的“文化回译”一说,我们可作如下观察。顾名思义,所谓“文化回译”,其核心元素与文化相关,而非与语言或主要与语言相关。有别于“语言回译”“文化回译”涉及的核心问题,是原作(如赛珍珠《大地》这类用西方语言创作的中国叙事)在通过翻译这个途径回到原初文化语境的过程中,原创所叙述的目标文化或目标民族/目标人物形象,在目标文本中如何被呈现或再现出来。“回译”行为者的任务所在,是确保相关“中国叙事”如何回到中国语境,而不被批评为偏离或背离了“中国叙事”书写者所刻画的形象,或偏离或背离了“中国叙事”始发地(即中国语境)所期望得到刻画的形象。

在实际翻译中,“语言回译”多半只发生在前面讨论到的几个层面,包括词汇、概念、语句层面,而不会发生在它们之上的(整体)文本层面。逻辑很简单。如果要将已经译成外文的整个作品(诗歌、戏剧、小说)“回译”成原初语言,除非出于文本或语言对比的需要,否则人们会问:为何不直接使用原初作品?就算是出于文本或语言对比的需要,为何要回译整个文本,做“部分”回译(即只进行词汇、概念、语句层面的回译)不就能达到相关目的?而“文化回译”则不同,虽然它在概念意义上也会涵盖涉及将译成外文(如英文)的原初作品(如中文作品)“回译”成原初语言(如中文),但在更多情况下它涉及的是将外文书写的原创叙事(如用英文书写的中国叙事)翻译成故事所属国语言(如中文),因此“文化回译”往往是发生在(整体)文本层面的翻译。

举例来说,属于此种“文化回译”范畴的作品,除梁志芳相关著作所研究的英文小说《大地》的中译之外,还包括许许多多各种类型的作品,其中既包括小说类,如林语堂的《京华烟云》(源文本:MomentinPeking),也包括游记作品,如马可·波罗(Marco Polo)的《马可·波罗游记》(源文本:TheTravelsofMarcoPolo);传记作品,如特里尔(Ross Terrill)的《毛泽东传》(源文本:Mao:ABiography);威尔逊(Dick Wilson)的《周恩来传》(源文本:ABiographyofZhouEn-Lai)、傅高义(Ezra F. Vogel)的《邓小平时代》(源文本:DengXiaopingandtheTransformationofChina);报告文学,如斯诺(Edgar Snow)的《红星照耀中国》(又译:《西行漫记》)(源文本:RedStarOverChina)、斯特朗(Anna Louise Strong)的《中国大众:1927—1935年间的革命斗争》(源文本:China’sMillions:TheRevolutionaryStrugglesfrom1927to1935)、库恩(Robert Lawrence Kuhn)的《江泽民传》(源文本:TheManWhoChangedChina:TheLifeandLegacyofJiangZemin),以及其他非小说类作品,如基辛格(Henry Kissinger)的《论中国》(源文本:OnChina)、海斯勒(Peter Hessler)的《中国三部曲》(《江城》,源文本:RiverTown:TwoYearsontheYangtze; 《寻路中国》,源文本:CountryDriving:AJourneyfromFarmtoFactory;《甲骨文》,源文本:OracleBones:AJourneyThroughTimeinChina),等等。

概括而言,“文化回译”具有两个最基本的特质。一是其内涵通常覆盖“语言回译”。即是说,就两者的内涵范围而言,“语言回译”小于“文化回译”。前者指单纯语言(包括语义、语法结构等)层面“回归源语”行为,后者则指囊括“语言回译”在内的“回归源文化”行为。例如,前面所举例子“long time no see”“lose face”分别译为“好久不见”“丢脸”,虽然是一种明显的语词“英汉返回”,但换一个角度看,无主句的“好久不见”与中式比喻的“丢脸”,两者所代表的却也是一种中国人的文化符号。

在很大程度上,尤其是当回译内容可能属于“具有文化特性或个性”(culture-specific)的语词时,此类“回译”不仅涉及“语言”,而且更涉及“文化”的层面。例如,近年坊间流传的一些令人啼笑皆非的“错误翻译”,其实就是既可归为“语言”,又可视作“文化”层面的“错误回译”。原来,上面“表1”中的“T. A. Tsia”并非“赫萨”,而是“夏济安” (Tsi-An Tsia);“Mencius”更不是“门修斯”,而是“孟子”;“Chiang Kai-shek”亦非“常凯申”,而是“蒋介石”。之所以出现这样的笑话,完全是因为译者未能意识到所进行的相关翻译属于“回译”范畴,于是既不考虑所译源文本的语言因素,又不考虑其原初语境的文化因素,想当然地简单粗暴地运用通常的翻译手段,而非特殊的“回译”手段,来处理译文。“回译”过程中所应采取的做法,是由“小”到“大”,即由“语言”到“文化”层面,进行细致分析、考察,然后达成正确的目标文本。举“Chiang Kai-shek”一名的“回译”为例,译者需要首先分析出:(1)相关名字根据粤语读音写成;(2)用的是威妥玛拼音,然后按粤语发音(此时需要查核粤语词典或求助于懂粤语者)写出可能的对应汉字,诸如“江启硕”“蒋楷石”“蒋继硕”等等都是“Chiang Kai-shek”可能衍生出的名字。至此,这些都只是属于“语言层面”的回译,而“语言回译”往往需要置放于“文化回译”的框架内,即充分考虑“源文本”的原初“文化语境意义”,才能还原出“源文本”的本来面目。这个“文化语境意义”,既可从源文本的直接上下文获得,也可通过对相关源文本所涉事件的文化背景调查与研究来获得。这也是“文化回译”第一基本特质的意义所在。

“文化回译”的最主要特质,在于它所揭示的是源语文化与目标语言文化之间包括政治、历史、思想、意识形态等在内的文化关系,而不是像“语言回译”主要在于帮助我们认识和分析目标文本与源文本之间存在怎样的文本对应关系,以及揭示翻译究竟存不存在语义上的“可逆”本质。通过文化回译,“目标文化中那些不懂外语的普通读者能更直观、深入地了解异国文化对自身文化的看法,透过‘他者’的眼睛去审视自我、反省自我,从而达到更准确、更全面地认识自我的目的”(梁志芳,2013:12)。例如,通过让不懂英文的中国读者阅读《大地》这一翻译成中文的中国或中国农民叙事,透过属于美国的“他者”眼睛,来审视作为中国人的自我和反省自我,我们可以更好地了解自己在世界舞台上出现的是怎样的互文形象,进而思考可以如何保持自我、提升自我的问题。

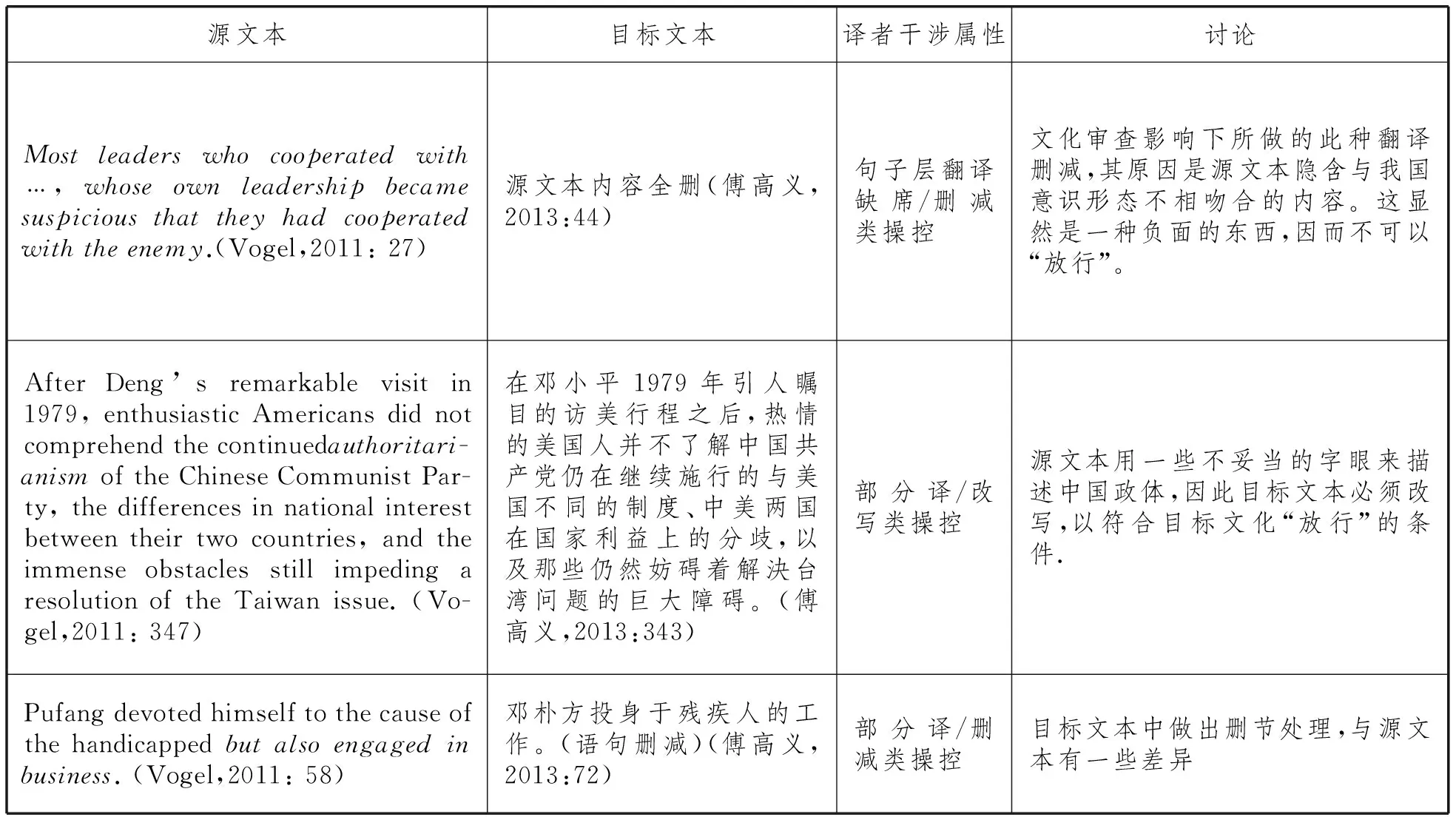

同时,我们可以通过“文化回译”,分析对比目标文本与源文本,考察目标文本中各种翻译增删调整或改写的发生原因,从而揭示两种文化间的文化心理结构、审美情趣、政治体制、意识形态与相关翻译审查制度等方面的差异,以及由此产生的目标文本与源文本之间发生的文化政治上的差异。例如,基辛格的《论中国》、傅高义的《邓小平时代》等关于中国领袖人物的各种传记,其原作在中国主体政治和意识形态看来,可能存在这样或那样与原型中国语境不甚相符的地方,因此在“回译”成中文时,目标文本中可能需要作出这样或那样的翻译增删调整/改写,以尽量避免目标文本与主体目标文化体系发生重大冲突,导致相关作品作为整体的“文化回译”无法实现。换言之,由于上面指出的不同文化间各种差异的存在,译者在目标文本中,合理、适度地运用增删调整/改写等手段来处理可能不为目标文化所接受或认同的某些源文本元素,这大概是“文化回译”不可否认的一个属性。

表3 基于文化元素的英中回译

在翻译策略层面,“文化回译”与“语言回译”一样,也可以采用“还原式回译”与“建构/重构式回译”两种不同的手段,来再现源文本所表达的形象或文化。与之关联的两种主要“回译”行为和结果是:(1)还原式“文化回译”,即:忠实地还原A语源文本所书写或叙述的B文化形象,该形象或符合或不符合B语读者的接受期待;(2)建构式“文化回译”,即: 源文本内容/形象被重叙、重构, “文化回译”过程或结果,往往因B语文化、政治对回译行为施加影响,包括文化政治方面审查的影响,而偏离或篡改源文本所书写或叙述的B语形象,使读者“想象”中的B语国家/民族/文化“共同体”及其成员的形象,与其期望值保持一致。以下我们再用列表形式对相关问题做进一步讨论:

表4(a) 文化回译与翻译(自我)审查影响下的增删调整/改写

表4(b) 文化回译与翻译(自我)审查影响下的增删调整/改写

3 结语

将中国叙事译成中文,它有别于对非中国叙事的中译。后一种情境所涉及的,是简简单单对“文化他者”形象的建构或重构,而前一种情况,则是把作者笔下的“他者”形象重构或“还原”成受众的“自我”形象,翻译会受更多复杂的因素影响。

在文化政治的观照下,对于“他者”或他者笔下“自我”形象的建构或重构,两者却又彼此存在一个重要的相同之处,即:两者均会受主要包括翻译“审查”或“自我审查”在内的“文化政治”的影响。当被构/被重构的源文本形象不符合目标文化的文化政治期望时,无论是“他者”形象或受众眼中的特殊“自我”形象,目标文本都会是译者在“审查”或“自我审查”因素驱动下所作增删调整/改写类翻译操控的产物。

尤其当文本涉及社会文化、意识形态等文化元素时,“回译”活动如同所有形态的翻译活动一样,包括由外向内、引进外族文化的“内译”以及将中国形象、中国文化推向世界的“外译”,它不是一个单纯的语言问题,甚至不是一个单纯的文化问题,而往往是一个属于文化政治范围的问题。在“文化回译”层面,译者所能采用的策略主要有:还原式翻译、重构式翻译、还原重构兼备式翻译,而在实际翻译工作中究竟采取何种策略,却又往往不是或不完全是由译者的主观意志来决定的。译者在实际翻译中的主体性或主观能动性,会不可避免地受到在特定语境下诸多文化政治因素(如翻译审查与自我审查等因素)的影响和制约。这是翻译的文化政治属性所在——“内译”外族形象/文化的“异邦侵犯”。如此,“外译”我族形象/文化的“走向世界”,乃至“回译”我族形象/文化的“回归真我”也无不同样如此。

参考文献:

Anderson, Benedict. 1983.ImaginedCommunities:ReflectionsontheOriginandSpreadofNationalism[M]. London and New York: Verso.

Beller, Manfred. 2007. Perception, Image, Imagology [G]∥Manfred Beller and Joep Leerssen.Imagology:TheCulturalConstructionandLiteraryRepresentationofNationalCharacters—ACriticalSurvey. Amsterdam & New York: Rodopi. 3-16.

Leerssen, Joep. 2000. The Rhetoric of National Character: A Programmatic Survey” [J].PoeticsToday, 21(2):267-292.

Eley, Geoff and Ronald Grigor Suny. 1996.BecomingNational:AReader[G]. Oxford: Oxford University Press.

Holmes, James S. 1988.Translated!PapersonLiteraryTranslationandTranslationStudies[M]. Amsterdam: Rodopi.

Ivir, Vladimir. 1981. Formal Correspondence vs. Translation Equivalence Revisited [J].PoeticsToday(4):51-59.

Mark Shule worth and Moira Cowie. 2005/2010.DictionaryofTranslaitonStudies[M]. 谭载喜,等译.北京:外语教学与研究出版社.

Robyns, Clem. 1994.Translation and Discursive Identity [J].PoeticsToday, 15(3):405-428.

Shuttleworth, Mark and Moira Cowie. 1997.DictionaryofTranslationStudies[M]. Manchester: St. Jerome Publishing.

Smith, Anthony D. 1991.NationalIdentity[M]. Reno and Las Vegas: University of Nevada Press.

Toury, Gideon. 1980.InSearchofaTheoryofTranslation[M]. Tel Avive: The Porter Institute for Poetics and Semiotics.

巴柔. 2001. 形象[M]∥孟华. 比较文学形象学. 北京:北京大学出版社:153-184.

傅高义.2013.邓小平时代[M].冯克利,译.北京:生活·读书·新知三联书店.

基辛格.2012.论中国[M].胡利平,林华,杨韵,朱散文,等译.北京:中信出版社.

斯大林.1913. 马克思主义和民族问题 [M]∥斯大林全集:第2卷. 北京:人民出版社.

梁志芳. 2017. 文学翻译与民族建构:形象学理论视角下的《大地》中译研究 [M]. 武汉:武汉大学出版社.

梁志芳. 2013.“文化回译”研究——以赛珍珠中国题材小说《大地》的中译为例 [J],民族翻译(1):10-17.

马士奎、倪秀华. 2017. 塑造自我文化形象——中国对外文学翻译研究. 北京:中国人民大学出版社.

王宏印. 2006. 文学翻译批评论稿 [M]. 上海:上海外语教育出版社.

徐迅. 1999. 民族、民族国家和民族主义 [G]∥李世涛. 知识分子立场:民族主义与转型期中国的命运. 长春:时代文艺出版社:18-33.