莎士比亚《威尼斯商人》中的话轮结构与权力博弈研究

2018-03-30阮世勤

□阮世勤

《威尼斯商人》是英国文艺复兴时期最卓越的戏剧家威廉·莎士比亚早期最为著名的讽刺性喜剧作品。《威尼斯商人》的剧本大约作于1596~1597年,以歌颂仁爱、友谊和爱情为主题,“一磅肉的契约和巴萨尼奥与鲍西娅的爱情故事”为戏剧冲突发展的两条线[1],展示莎士比亚对文艺复兴时期英国父权社会文化的人文主义思想的见解。作为《威尼斯商人》中爱情故事分线情节的主要女性角色,在大部分的文学评论中,鲍西娅(Portia)被认为是莎士比亚戏剧中的最具有人文主义精神的女性形象,美丽而又有智慧,甚至被盛赞为“知性女神”[2]。然而,从个体与社会的关系来看,鲍西娅虽然勇敢地追求个体的幸福,但却也无法公然地发动针对社会性别政治的个体反叛行为。鲍西娅的智慧主要是体现在在父权为主导的男性权力博弈中,其巧妙地建构了不同的话轮结构,隐性并非公然地与父权社会的男性权力主体进行博弈。

话轮结构策略,包括话轮数量、话轮主题以及话轮长度,是莎士比亚用来建构鲍西娅作为女性个体与父权进行隐性博弈的重要手段。在《威尼斯商人》剧本中,涉及“选匣成婚”情节的场景包括:第一场的第二幕、第二场的第一幕、第二场的第七幕、第二场的第九幕与第三场的第二幕。这些场景的展开都是围绕“选择正确的匣子”这一核心问题的博弈。其中,第一场第二幕属于“选匣成婚”情节的话轮结构建构主题的发起,即剧中男性权力博弈以及后续女性与父权的隐性博弈的原初,或者说是“谁能选择正确的匣子”这一核心问题的提出。而“选匣成婚”的话语结构的具体建构过程则是在第二场以及第三场所涉及的相关场景中开展的,即剧中涉及男性权力博弈以及女性与父权的隐性博弈的具体展开,也就是完成“谁能选择正确的匣子”这一核心问题解答的过程。

一、“选匣成婚”情节话轮结构建构的发起与权力博弈

在第一场的第二幕中,作为富家女的鲍西娅的出场引出了关于“选匣成婚”这一男性博弈游戏的由来。这一幕戏剧的话轮主要是由鲍西娅与其女仆尼莉莎(Nerisa)共同建构的。在这一整幕剧中,鲍西亚和尼莉莎共有23个话轮,共108行,其中鲍西娅12个话轮,占80行,尼莉莎11个话轮占28行,全然是由女性角色声音所构成的话轮结构。

话轮长度是“衡量参与者话语主动权的重要参数”[3],表面上来看,鲍西娅似乎占据了这一幕的话轮结构建构的主动权。同时,在这一幕的伊始,鲍西娅就通过向尼莉莎所发出话轮,来表露作为女性个体对父权社会文化场域的不满以及对女性个体进行公开抗争的不可能性的无奈:“真的,尼莉莎,我这小小的身体已经厌倦了这个广大的世界了”[4]。鲍西娅的话轮优势以及这一番对女性个体解放意愿为主题的话轮,表面上看仿佛有了发声引起话轮的自由与主动权,然而“女性声音所享受的自由仅仅是一种虚构”[5]。鲍西娅之所以被允许拥有这样的话轮优势以及发出表达女性个体解放意愿声音的话轮,一方面是源于该幕剧本的发生空间的私人性。这一幕剧本的发生空间位于贝尔蒙特的鲍西娅家中一室,只有鲍西娅与尼莉莎在场,这符合父权文化对社会空间的性别划分,“男性占据公开场域,而女性则被限制在私人或者家庭场域”[6]。另一方面,则是由于戏剧本身发展的需要,这一系列女性角色之间的话轮结构建构为后续“选匣成婚”的情节提供了建构的基础,服务于由父权文化场域内男性角色发起的博弈游戏。

鲍西娅在话轮优势的情境中所表达出来的厌倦,是源自于来父权社会文化中父亲作为“法”的代表所具有的父权主体权力对女性作为权力客体的控制。在父权社会文化里,父亲是“法(the Law)”的化身,“成为具有为我们选择认同与理想化权力的法的抽象表征”[7]。父亲的这种主体权力并没有因为作为个体的父亲的死亡而终结。在场景发生的时间里,作为“法”的代表的鲍西娅的父亲已然离世,但其作为父亲的主体权力依然依靠遗嘱在发挥着效应。遗嘱,作为博弈游戏的话语载体,具有两个层次的法的涵义。一方面,它是国家机器所承认的权威话语的载体;另一方面,它又承载了父亲作为家庭内法的代表的权威。在遗嘱中,鲍西娅的父亲制定了“选匣成婚”的博弈游戏,以金、银、铅三种材质的匣作为博弈的道具。该博弈游戏的参与者是来自父权社会的其他要争夺鲍西娅父亲的男权地位的男性。男权的博弈不仅发生在男性参与者之间,而且也发生在男性参与者与作为博弈游戏规则制定的鲍西娅的父亲之间。博弈的核心就是:“选择正确的匣子”。男性博弈者不仅要努力在与其他博弈者的竞争中,选择正确的匣子,还要努力与鲍西娅父亲的意志进行博弈,达到与其意志一致,才有可能最终赢得博弈游戏。在鲍西娅父亲与男性博弈参与者之间的博弈是父权参与者对婚姻权力的竞争。只有当男性求婚者在该博弈游戏中所选的匣子与鲍西娅父亲的预先设定相符时,博弈者才有能获得“选匣成婚”博弈游戏的胜利,而失败者将失去自己的婚姻权力:“要是选不对,终身不再向任何女子求婚”。

人类学家克劳德·列维-斯特劳斯在《亲属制度的基本结构》中提到:“妇女仅仅只是交换的客体之一”[8]。在父权社会文化里,女性总是被视为家族的财产,作为父权权力的客体指向。因此,作为女性客体的鲍西娅是没有参与《威尼斯商人》里的“选匣成婚”博弈的资格的,丧失了对自身婚姻的话语权。博弈游戏的“选择正确的匣子”的核心问题,是由父亲提出的,而最终的解答是由男性博弈者来完成的。虽然在一幕剧中,作为女性个体的鲍西娅占有话轮结构优势,但她对话轮结构所涉及的主题其实是没有话语权的,“在这个模式化的匣子游戏的中心是一个活生生的女性,她的被动的静止状态是由于其先前的角色所强加的”[9]。因而,作为父权的男性的制定博弈规则的考量的根本出发点并不是女性个体的想法与意愿,而是“为了家族产业的繁荣”[10]。获胜的博弈者获得了鲍西娅父亲的主体权力,也就获得了包括作为“父亲的财产”的鲍西娅在内的所有鲍西娅父亲原来所持有的家族产业[10]。而这也正是所有男性博弈者愿意冒险来参与这一场“选匣成婚”博弈的理由。从本质上来讲,这场博弈中,鲍西娅所追求的“婚姻的浪漫是与经济利益相联的”[11]。

从隐喻的角度来看,“选匣成婚”的博弈中的“谁能选择正确的匣子?”的问题里,作为博弈道具的“正确的匣子”的构造所负载的是父权主体权力对作为客体的女性的控制的隐喻。正确的匣子里有一张鲍西娅的小像,这个小像是这个博弈过程中鲍西娅的化身,获得小像也就获得了作为博弈客体的鲍西娅。匣子本身源自于其父亲的权威话语,是父亲权力的化身。有学者认为贝尔蒙特的生活世界是“世外桃源”[2],不受父权社会文化所影响,然而,从而本质上来看,正如就匣子的设置一样,贝尔蒙特本身就是锁住鲍西娅的匣子,在这里,作为女性个体的鲍西娅,被由父权意志与权威话语所制造的博弈游戏所锁住,正如剧中她自己所感慨到的:“唉,说什么选择!我既不能选择我所中意的人,又不能拒绝我所憎厌的人,一个活着的女儿的意志,却要被一个死了的父亲的遗嘱所钳制”[4]。

二、“选匣成婚”情节话轮结构建构的文体分析

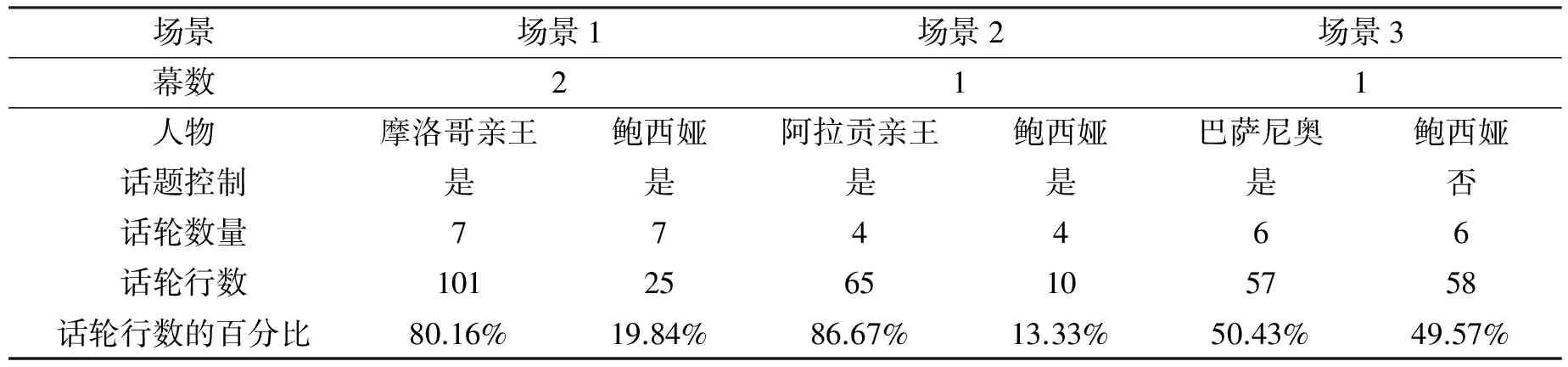

在《威尼斯商人》中,尽管要追求鲍西娅的男性不止三位,但是莎士比亚在剧中只有三位男性选择进入接受“选匣成婚”的博弈之中,分别为:第二幕的第一场与第七场中出场的摩洛哥亲王(Prince of Morocco),第二幕的第四场出场的阿拉贡亲王(Prince Arragon)与第三幕第二场出场的巴萨尼奥(Bassanio)。表1为《威尼斯商人》中“选匣成婚”博弈游戏的话轮数量表。该统计数据包括了“选匣成婚”中这三个场景的话轮结构的发生幕数,参与话轮结构建构的人物、话轮的话题控制、话轮的数量、话轮的行数以及百分比。

表1 《威尼斯商人》中的“选匣子抽签”场景的话轮数量统计汇总表

从剧本的话轮数量来看,这三位男性角色在其所参与的男性博弈游戏中的话轮数量与每个话轮的行数有着显著的不均衡。

在摩洛哥亲王参与到博弈的两幕戏中,总共有14个话轮,其中摩洛哥亲王7个,鲍西娅7个,平均下来每幕只有3.5个话轮。这14个话轮在剧本中总共有126行的篇幅,其中第二场第一幕47行,第二场第七幕79行。在这126行中,摩洛哥亲王发出的话轮总计有101行,占全部行数的80.16%,而鲍西娅发出的话轮行数只有25行,仅为总行数的19.84%。从单个话轮的行数来看,亲王最长的话轮有48行,而鲍西娅的话轮最长的仅为9行,其大部分的话轮仅为2到3行的回应。摩洛哥亲王的话轮长度与鲍西娅的话轮长度形成了鲜明的对比。在这一场与“选匣成婚”的摩洛哥亲王压倒性的话轮中,作为男性权力主体的亲王肆意地在展示着自己作为权力主体的权威与力量,夸耀自己曾经“手刃波斯王”,“战败苏里曼苏丹的波斯王子”的赫赫战功以及与面对母熊饿狮的勇猛,认为自身在“家世、财产、人品、教养”等方面的男性权威与鲍西娅的女性地位相配,将自己塑造成博弈游戏中的非常有资质获胜的博弈者[4]。而面对男性话轮优势的夸耀,鲍西娅并没有积极地参与到有效的话轮结构的建构中,其所给与的只是冷漠而正式的话轮回应,话轮严格地遵循话轮所涉及的博弈游戏的主题的规则,按部就班地介绍父亲制定的博弈游戏规则。在第七场的话轮是由鲍西娅发起的:“去把帐幕揭开,让这位尊贵的王子瞧瞧那几个匣子。现在请殿下自己选择吧”[4]。这样的话轮建构最终使得摩洛哥亲王,按照自己的理解,选择了错误的匣子,也终结了其在整个剧本中的话轮结构。

在剧本第二场第九幕中,阿拉贡亲王参与到了男性权力的博弈游戏中,从该幕的第4行开始到78行结束,总共只有75行。从篇幅来看,其参与的话轮数量与摩洛哥亲王的话轮相比较,简短了许多,只有8个话轮,其中阿拉贡亲王发出了4个话轮,鲍西娅发出4个。阿拉贡亲王的4个话轮在整幕75行的话轮数量中占了65行,为86.67%,而鲍西娅的4个话轮仅占10行,为13.33%。整幕剧中,最长的话轮是由阿拉贡亲王发出的,为34行,而鲍西娅最长的话轮仅占5行,其余的都为1到2行的简短话轮。与摩洛哥亲王的话轮相比,阿拉贡亲王在这场男性权力的博弈游戏中,虽然显得其话轮优势不及摩洛哥亲王。而他与摩洛哥亲王那种强势的男性权威的展示不同,阿拉贡亲王的话轮则是对道德的强调,“满口的陈词滥调”[12]。面对阿拉贡亲王以标榜自身道德水平的男性话轮优势,鲍西娅所采取的话轮回应策略也依然消极性的,其话轮的主体依然限定在恪守父亲制定的博弈游戏的进行,没有主动积极地对男性话轮进行回应,接受自身作为博弈游戏客体的地位,将“选匣成婚”的男性博弈游戏的博弈者称为:“为了我这微贱的身子来此冒险的人”[4],拒绝参与到较为均衡的话轮结构的建构中。

在摩洛哥亲王与阿拉恭亲王之后,巴萨尼奥作为压轴的博弈者,在第三场的第二幕中出场,参与到了父权权力设定的博弈游戏中。在第三场第二幕中,巴萨尼奥完成“选匣成婚”的游戏之前,总共有12个话轮,其中巴萨尼奥6个,鲍西娅6个,总共的篇幅为115行。从话轮的数量上来看,巴萨尼奥在博弈过程中与鲍西娅的建构话轮数量要超过之前的两位男性博弈者,虽然总数上摩洛哥亲王似乎超越了巴萨尼奥,但摩洛哥亲王的话轮是在两场中发生的,其每场的平均数明显低于巴萨尼奥。与之前男性在话轮长度占压倒性多数的情况不同,在这115行中,鲍西娅的6个话轮占到了58行,为50.43%,而巴萨尼奥的6个话轮为57行(包括一首10行的歌曲),占比49.57%。在鲍西娅的话轮中,其发出的最长的话轮为25行。除此之外,在与男性的话轮结构建构过程中,她还发出了另一个长达23行的话轮。鲍西娅的这两个话轮大大地超过了前两个场景其所发出的话轮的长度。在这一幕中,男性角色的绝对权威与女性角色的消极参与在话轮结构的建构的特征得到了反转,男性角色巴萨尼奥与女性角色鲍西娅的话轮结构中的话轮长度处于均衡的地位。

从话轮本身所涉及的主题也可以看出明显的不同,女性角色在这一幕的话轮中,不再是按部就班地叙述父权的博弈游戏规则。相反地,在一开始,在与男主角的话轮建构场景中发起的话轮里,鲍西娅并没有直接要求巴萨尼奥开始“选匣成婚”的博弈,而是说“请您不要太急,停一两天再选吧”。在随后的一大段独白中,她大胆对男性角色表达了自己内心的爱慕之意,“所以整个儿的我都是您的”[4],完全偏离甚至是背离了父权的博弈游戏的规则,因为此时的巴萨尼奥还没有完成博弈的进程,还无法确定他是否能赢得这场与父权意志的博弈,并且最终赢得原本鲍西娅的父亲在这个家族中的“法”的地位。而正如阿兰·布鲁姆与哈瑞·雅法观察到的,在鲍西娅的话论中,她利用歌唱,为巴萨尼奥提供赢得这场博弈的正确思路:“第一节‘bred’和‘head’押韵,同时也压‘lead’”[12]。正是鲍西娅在这一幕的话轮结构建构中,调整了自己的话语结构建构策略,化原本场景话轮结构中的消极被动为主动,才帮助巴萨尼奥赢得了最后的博弈。

三、“选匣成婚”情节话轮结构建构的博弈策略分析

(一)鲍西娅在“选匣成婚”博弈中表面上始终是处于博弈客体的地位

首先,在“选匣成婚”的男权博弈中,作为女性的鲍西娅按照父权社会文化原本是没有任何参与的可能性,因为在整个男权博弈的设定中,她只是男权博弈所指向的客体存在。作为女性客体,鲍西娅在与摩洛哥亲王以及阿拉贡亲王的两个话轮结构中,本身是没有话语权力的。作为女性,服从男性权力被规训为父权社会里最为值得讴歌的品质。“在女人一生中,她没有任何阶段是独立的,起初是要对父亲服从,而后是要对丈夫服从”[13]。因此,她所采取的消极态度是符合父权社会文化对女性的顺从规训的,其本身所发出的话轮的内容也是符合其作为权力客体的地位,完全是遵循话轮结构建构的权力规训,符合社会文化的话轮规定的礼貌原则。她不过是她父亲与这些男性的博弈游戏以及这些男性之间博弈竞争的客体对象。

其次,在男性参与博弈的过程中,鲍西娅并没有任何阻止男性博弈过程本身开展进行的活动发生。不论是摩洛哥亲王、阿拉贡亲王还是巴萨尼奥都进行了博弈游戏的实践。而最终巴萨尼奥通过由父权权力制定的博弈游戏,遵守了博弈的规则,赢得与鲍西娅结婚的权力。鲍西娅在男权博弈的过程中对话语结构的建构策略本身并没有违背父权权力的权威的任何过激行动。

(二)鲍西娅在“选匣成婚”的博弈游戏中的实际地位与完全信息博弈

首先,表面上鲍西娅是博弈的客体,但在“选匣成婚”的博弈游戏之前,她对男性参与者具有一定的认知,具备对博弈参与者相关的“知识”的掌握[14],并且对这些“知识”具有自身的评价标准。在博弈游戏前,鲍西娅就已然对巴萨尼奥倾心,而对其他的追求者的价值观念则嗤之以鼻。她在剧作的第一幕第二场中,对前来参与博弈游戏的求婚者进行一一地嘲讽。她是这样评介摩洛哥亲王的:“假如他有圣人般的德性,偏偏生若一副魔鬼的面貌,那么与其让他做我的丈夫,还不如让他听我的忏悔。”[4]而这些参与追求者中,只有巴萨尼奥得到了鲍西娅的赞赏。对参与博弈游戏的主体的认知,使得作为博弈游戏的客体鲍西娅具有博弈游戏的展开的部分“预备知识”[14]。

其次,在剧中,鲍西娅作为博弈游戏的客体之外,实际上还是博弈游戏规则制定者的代言人,她借助于对父权的顺从隐性地参与到了博弈中。整个博弈游戏过程中,父亲的意志以及博弈实践的发生都是依靠鲍西娅的话语建构来实现的。因此,鲍西娅可以说具备了整个博弈游戏的相关“知识”,包括开展的规则以及每一个博弈行为可能的结果。因此,从博弈的角度来看,鲍西娅在这场“选匣成婚”的博弈游戏中所处的是一种“完全信息博弈”[15]。而相对而言,其他男性参与者所获得的博弈游戏的知识就没有鲍西娅全面,与鲍西娅相比处于一种信息不对等的地位,这场博弈游戏对他们来说是一种“不完全信息博弈”[14]。“话轮转换的模式与从相关的话轮转换模式的偏离在文本是可以很明确的产生意义的”[15]。因此,当鲍西娅在博弈游戏中,利用话轮建构策略,采用不合作与合作的时候,博弈游戏的最终结果就有所不同。“莎士比亚剧中的父亲更经常是被背叛的,而不是背叛”[16]。利用自身对父权文化博弈游戏知识的认知,鲍西娅调整了话轮建构策略,化消极被动的不合作话轮建构地位为主动积极的合作,在男性博弈者巴萨尼奥开始博弈前,利用隐含的策略传递了与博弈相关的知识,建立博弈游戏中的“共同知识”[15],将巴萨尼奥不完全信息博弈的地位转化为完全信息博弈。这种知识传递也使得鲍西娅自身也建立了一种与父权权力对自身的婚姻的控制权进行隐性博弈的关系,她不再是顺从的代言人,而是通过隐含的手段,改变了原先博弈游戏中参与者的地位,从而掌控了整个博弈游戏,使其朝着有利于自身的方向发展,取了博弈的均衡。

四、结语

这场“选匣成婚”的男性权力博弈游戏最终是以巴萨尼奥的成功结束。在这场男性权力博弈中,作为女性个体的鲍西娅却不甘于屈从于父权权力,将自己的幸福作为男性权力博弈的客体,巧妙地利用控制场景中的话轮结构建构机制,改变博弈游戏中参与者的地位,来左右男性权力博弈的结果,建构自身作为女性个体与父权权力的隐性博弈。然而,“离开对她们生活时代的人物的参照,想要对莎士比亚戏剧中的女性进以及行公正的描述与分析是荒谬的”[17]。莎士比亚的大部分戏剧的历史背景通常是被放置在远离英国的城邦,但是他的戏剧所面对的是伊丽莎白时期的英国观众,因而为了迎合观众,他的戏剧整体的性别意识形态表面上反映的是传统英国父权制社会文化中的性别思想。虽然伊丽莎白时期的英国是由女性君主所统治,但女性的卑贱地位并没有多大的改善。鲍西娅采用隐性博弈的方式来,对抗父权发起的男性博弈游戏,想要通过隐性博弈对自身命运进行选择,但是她所采取的话语建构策略的最终结局依然是父权制婚姻,实现的是父权社会内的权力均衡状态,而她作为女性在父权社会的客体地位并没有发生改变。正如,在选匣博弈游戏结束之后,她用自己的话轮所表达的“所以整个儿的我都是您的”[4]。不论是谁选择了正确的盒子,在父权文化场域内,作为女性的从属地位是无法改变的,无法挣脱父权权力的樊篱。

[1]何其莘.英国戏剧史[M].南京:译林出版社,1999.72.

[2]王玉洁.莎士比亚的“性别之战”——莎翁戏剧作品中的女性解读[M].厦门:厦门大学出版社, 2013.58.

[3]易秀清、王小亮.话轮转换视角下的动态权势关系和人物性格——以《印度之行》某一冲突性话语片段为例[J].西南交通大学学报(社会科学版) , 2010(4):36-41.

[4]威廉·莎士比亚.威尼斯商人[M].朱生豪译.南京:译林出版社,2013.

[5]Susan Sniader Lanser. Fictions of Authority: Women Writers and Narrative Voice[M]. New York: Cornell University Press, 1992.32.

[6]Mellor, Anne K. “Possessing Nature: The Female in Frankenstein”[C]. Feminism in Literature. Bomarito, Jessica and Jeffrey W. Hunter, Ed. Detroit: Thomson Gale, 2005. 374.

[7]Julia Kristeva. 1986. Freud and Love: Treatment and Its content [C].The Kritieva Reader. Toril Moi, Ed. Oxford:Basil Blackwell. 261

[8]Claude Levi-Strauss. The Elementary Structures of Kinship[M]. James HarleBell, trans. Boston: Beacon Press, 1969.

[9]Leggatt, Alexander. Shakespeare’s Comedy of Love[M]. London: Methuen & Co. Lit., 1974.129.

[10]Susan Oldrieve. Marginalized voices in the Merchant of Venice[J]. Cardozo Studies in Law & Literature, 1993, 5(1):87-105.

[11]Karen Newman. Portia’s Ring: Unruly Women and Structures of Exchange in the Merchant of Venice[J]. Shakespeare Quarterly, 1988(1):19-33.

[12]阿兰·布鲁姆、哈瑞·雅法.莎士比亚的政治[M].潘旺译.南京:江苏人民出版社,2012.

[13]Bertrand Russell. Marriage and Morals[M].London:Routledge,2009.17.

[14]史蒂文·泰迪里斯.博弈论导论[M].北京:中国人民大学出版社,2015. 43-45.233.

[15]Mick Short. Exploring the Language of Poems, Plays and Prose[M]. London: Addison Wesley Longman Limited, 1997.205.

[16]Leslie A. Fiedler. The Stranger in Shakespeare[M]. London: Croom Helm, 1973.85.

[17]Pitt, Angela. Shakespeare's Women[M]. Newton Abbot: David & Charles Publishers, 1981.9.