三门峡市印染厂墓地M36出土唐代铜环检测分析

2018-03-29唐静衡云花王鑫光闫海涛

唐静 衡云花 王鑫光 闫海涛

[关键词]唐代铜环;三门峡市印染厂基地M36;检测;铜银焊料

[摘要]文章利用多种分析仪器对三门峡市印染厂墓地出土的唐代铜环(M36:6)进行了检测分析结果表明,铜环上缠绕的纤维为亚麻;铜环的材质为纯铜,制作工艺为热锻技术;焊料为铜银合金焊料;锈蚀物检测出有害锈碱式氯化铜成分。

一、引言

1965年,原河南省文化局文物工作队(现河南省文物考古研究院)在三门峡市第一印染厂发现一处墓地。该墓地墓葬分布密集,保存较好,共发掘清理81座墓葬,时代从战国晚期至汉、唐、宋。在唐墓M36中出土了一对铜环,编号分别为M36:20和M36:6。它们形制相同,M36:20较为完整,M36:6残断,均为圆环形,有接口,环体为半圆形的外环和直弧形的内壁相扣而成,两处相交重叠处宽约1毫米,中空,胎体轻薄,素面无饰,表面有纤维缠绕。本文以M36:6铜环为研究对象,利用多种分析仪器对其进行检测分析。

M36:6铜环外直径10.8厘米,内壁高1厘米,厚1厘米。铜环内壁残缺严重,整体比较脆弱,锈蚀严重(图一)。铜环一部分被纤维缠绕数圈(图二),部分纤维已经和锈蚀物、泥土粘在一起,质地脆弱,用镊子稍加碰触就会碎掉,其余部分纤维不存,只留有痕迹(图三),推断原通体缠绕纤维。针对铜环的现状,我们利用红外光谱法对铜环上的纤维进行了分析,利用x射线衍射对铜环上的锈蚀物进行了物相分析,利用扫描电镜、能谱仪和金相显微镜对铜环和焊料进行了观察与分析检测。

二、检测仪器与样品制备

1.检测仪器

傅里叶变换红外光谱仪TENSOR 27:德国布鲁克;光谱范围:8000-350cm-1;分辨率优于0.25cm-1;吸收精度:0.07%T;实验条件:波数4000-400cm-1,扫描10次,溴化钾压片法。

环境扫描电子显微镜Quanta 650:美国FEI;实验条件:高真空;加速电压20KV,工作距离10毫米,同时配备能谱仪进行无标样合金元素测定。

x射线衍射仪D8 ADVANCE:德国布鲁克;实验条件:阳极Cu靶,管压和管流分别为40KV和40mA,扫描范围20为5-70°,扫描步长0.010°。

金相显微镜DM4000M:德国Leica。

2.纤维样品制备

用尖头镊子小心镊取纤维,放入干净的烧杯中,用浓度为1%的稀硝酸溶液浸泡10分钟,除去表面的锈蚀,再用蒸馏水反复浸泡3遍,然后将纤维放在表面皿上,放入干燥箱内烘干。

取适量的纤维和溴化钾在玛瑙研钵中充分研磨,混合均匀后,将混合物移至压片机进行压片。

3.金相样品制备

将铜环的残片按照常规的金相样品制备方法处理,经镶样、磨光、抛光达到制备要求,然后用FeCl2酒精侵蚀液(C2H5OH120ml+HCl 30ml+FeCl310g)进行侵蚀,侵蝕时间3秒左右。

三、检测结果与分析

1.纤维的红外检测分析

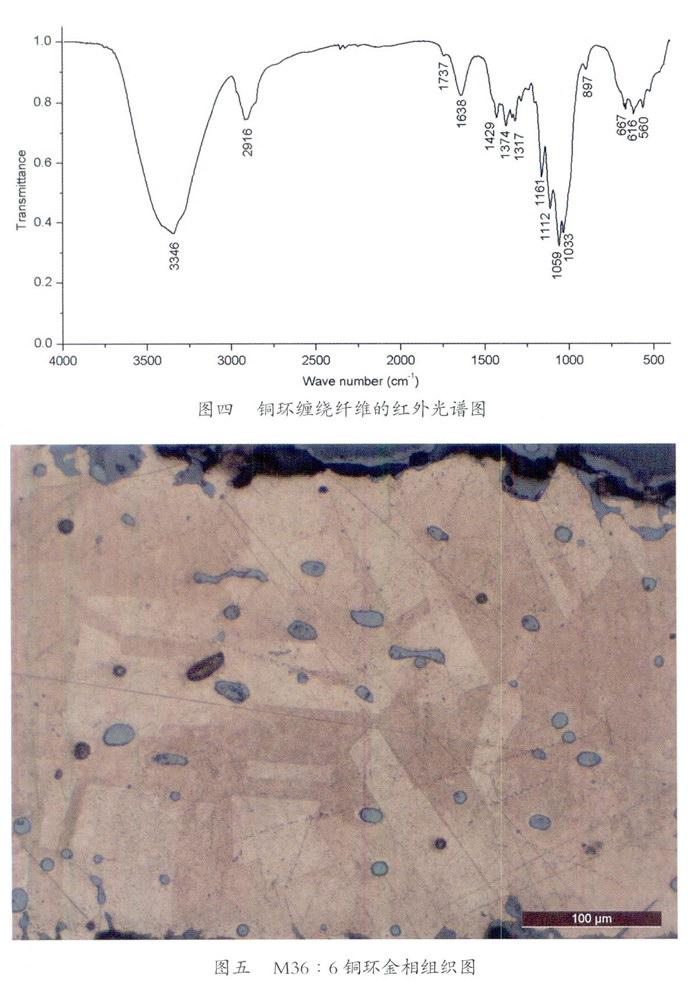

将压片好的纤维样品用红外光谱法对其进行检测分析,其红外图谱如图四所示。铜环上的纤维红外图谱主要吸收谱带为3346em-1,特征谱带为2916cm-1、1737cm-1、1638cm-1、1422cm-1、1374cm-1、1161~1033cm-1、560cm-1,与文献中亚麻纤维的红外特征峰相匹配。

亚麻属于植物纤维,主要成分为纤维素、半纤维素和木质素,这些成分含有大量的氧氢键,具有纤维素纤维的红外特征峰。图四中,3346cm-1的宽峰应归属为纤维素-OH的伸缩振动峰;2916cm-1为C-H伸缩振动,1374cm-1和1317cm-1为纤维素和半纤维素的C-H伸缩振动;1161cm-1、1112cm-1、1059cm-1和1033cm-1指纹区为环状C-O-C不对称伸缩振动和C-O伸缩振动峰。棉纤维和亚麻纤维的红外图谱非常相似,但由于棉纤维只含有纤维素,而亚麻纤维不仅含有纤维素,还有半纤维素及木质素等成分,体现在红外图谱上,亚麻纤维在1730cm-1和1430cm-1附近有红外吸收,而棉纤维无明显吸收,因此判断M36:6铜环上缠绕的纤维应该为亚麻纤维。

2.铜环金相及能谱分析

利用金相显微镜对铜环的金相样品进行观察。根据金相照片(图五)分析,铜环为红铜热锻组织,呈α固溶体再结晶晶粒及孪晶形态,晶内有不均匀分布的椭球状硫化亚铜夹杂,局部夹杂物沿加工方向拉长变形,证明铜环为锻打而成,但是加工程度相对较轻。

用扫描电镜在背散射模式下对铜环的横截面进行观察,结果如图六所示。可见铜环从外至内分为矿化层、部分腐蚀层和金属基体三层,基体约0.36毫米。

利用能谱仪对图六中做标注的位置进行检测,结果如表一所示。C、D、E三处为铜环的金属基体,Cu含量为98.3%,为纯铜基体,基体中间夹杂的不规则椭球状暗区S元素含量较高,应为Cu2S的夹杂物。在矿化层(A)与腐蚀层(B)检测到Cl,可能会存在有害锈,而基体中并无Cl存在,表明Cl是从外界侵入;其中的Ca因具有可溶性,应为随土壤中的水分渗入沉积所致。

3.铜环焊料能谱分析

铜环是由外环与内壁相扣合而成,两处相交重叠处宽约1毫米,结合比较紧密,为了证实铜环以何种方式连接,取铜环包边处的残片进行镶样抛光处理,用扫描电镜在背散射模式下对图七中标注阿拉伯数字的几个位置进行观察。结果显示区域1和区域5的明暗程度相同,为铜环的外环与内壁层,区域2的元素组成明显有别于区域1和区域5,为中间焊料层。各层的能谱分析结果见表二。焊料层主要含Cu与Ag,明区Ag含量较高,暗区Cu含量较高;从总体分析焊料层Cu含量为62.24%,Ag含量为36.46%,接近于“铜六银四”的焊料配方。

4.铜环上的铜锈x射线衍射分析

用手术刀刮取铜环表面的绿色锈蚀物适量,置于玛瑙研钵中研成粉末状,放人样品池内压平,进行x射线衍射檢测,图谱如图八所示。其物相结果显示绿色锈蚀物为Cu2(OH)2CO3、Cu2O和SiO2。

可知,在铜环的埋藏土壤环境中,Cu基体先与土壤中的O2发生反应,生成Cu2O,Cu2O在CO2及水存在的条件下发生电化学腐蚀,生成淡绿色的Cu2(OH)2CO3。反应如下:

4Cu+O2=2Cu2O

2Cu2O+O2+2CO2+2H2O=2Cu2(OH)2CO3其中SiO2应该是铜环在长期埋藏过程中由环境中的泥土渗入所致。

铜环局部存在一些白绿色粉状锈蚀物,其X射线衍射谱图(图九)显示,此锈蚀为Cu2(OH)3Cl,属于青铜锈蚀物中的有害锈,这与能谱在铜环的矿化层及腐蚀层检测出Cl元素,推断可能存在有害锈可相互印证。

铜环在漫长的埋藏环境中,Cu和Cl生成CuCl,CuCl遇水又生成Cu2(OH)3Cl。反应如下:

Cu+Cl=CuCl

4CuCl+O2+4H2O=2Cu2(OH)3Cl+2HCl

四、总结

1.经检测,M36:6铜环上缠绕的纤维为亚麻纤维,距今已经一千多年,是非常珍贵的文物遗存,为研究唐代纺织业和丧葬文化提供了弥足珍贵的实物资料。但是如此大直径的铜环作何用途,为何还要缠绕一圈纤维,需要进一步研究。

2.金相分析显示,M36:6铜环的材质为红铜,热锻加工而成,金相观察呈α固溶体再结晶晶粒及孪品形态。在新石器时代人类就开始锤击天然红铜来制造小件饰品和工具,进入青铜时代后,范铸成型在中吲成为青铜器的主要制作方式,因而热锻成型的青铜器出土数量较少,且多为素面器。铜经过热锻后成分会更加均匀,组织发生再结晶变化,晶粒细碎均匀,致密度增加,具有结构致密、重量相对较轻、机械强度大、韧性较好的特点。此铜环基体很薄,厚度仅有0.36毫米,环体流畅,体现了较好的锻打工艺,为研究唐代锻造加工技术提供了宝贵资料。

3.经检测,M36:6铜环的外环与内壁连接部位为铜银焊料。我国古代焊接技术约始于西周晚期,战国时期开始广泛使用。从成分来看,中国古代焊料大体可分为铅锡焊、铜焊、银焊三种嗍,其中优良的银焊料为“银四铜六”的合金。清朝郑复光《镜镜詅痴》卷四“附钟表焊”载:“钟表焊药,以银焊为良方。用菜花铜六分,纹银四分,则老嫩恰好。”《清代匠作则例》中,广储司磁器库铜作在谈到焊接时也谈到了“铜六银四”的焊料:“造红铜钮头号至二号,每百个用四六银焊药一钱二分,硼砂二钱四分,乌梅四两。三号至七号每百个四六银焊药一钱,硼砂二钱,乌梅三两五钱。”就现有考古资料来看,青铜器上发现铅锡焊料较多,铜银焊料鲜有报道,因此M36:6铜环上的铜银焊料对于研究中国古代焊料及冶金技术有着重要的意义。

4.M36:6铜环环体上的白绿色锈蚀检测出有害锈Cu2(OH)3Cl,虽然附着范围不大,但是鉴于有害锈的蔓延特性,还是需要对铜环进行及时的保护处理。

(责任编辑:成彩虹]