晋东南晋语词汇差异比较

2018-03-29王利

王利

(长治学院中文系,山西 长治 046011)

晋东南晋语的分布区域与晋语上党片方言一致,分布在长治、长治县、屯留、长子、黎城、潞城、平顺、壶关、沁县、武乡、沁源、襄垣、晋城、高平、陵川、阳城等县市。

近些年,随着调查和研究的深入,山西晋语词汇的研究成果逐渐增多,出现了一批方言词典、方言词汇研究的著作和论文,如《太原方言词典》(沈明,1994)、《忻州方言词典》(温端政,张光明,1995)、《山西方言志丛书》(温端政主编,1985-1999)、《山西重点方言研究丛书》(乔全生主编,1999)、《晋方言词汇异同例说》(吴建生,1992)、《晋语核心词汇研究》(陈庆延,2001)、《浅析晋中方言词汇的特点》(何莉芳,2004)等。这些成果主要集中在对山西晋语北部、中部某些单点方言的词汇描写上,而涉及到晋东南晋语的词汇研究的成果相对较少,主要集中在方言志的分类词表中,并且有关单点方言的专题词汇研究或晋东南晋语词汇的整体研究、比较研究尚属空白,这种研究现状对于我们全面认识山西晋语词汇的整体特点是不利的。鉴于此,笔者酌选出1247条常用词,对其在晋东南晋语16个重点方言点中的说法进行全面系统的调查,在揭示晋东南晋语词汇的总体特点的基础上,试图为山西晋语词汇研究的相关问题提供一定的语料参考。

一、晋东南晋语词汇的内部比较

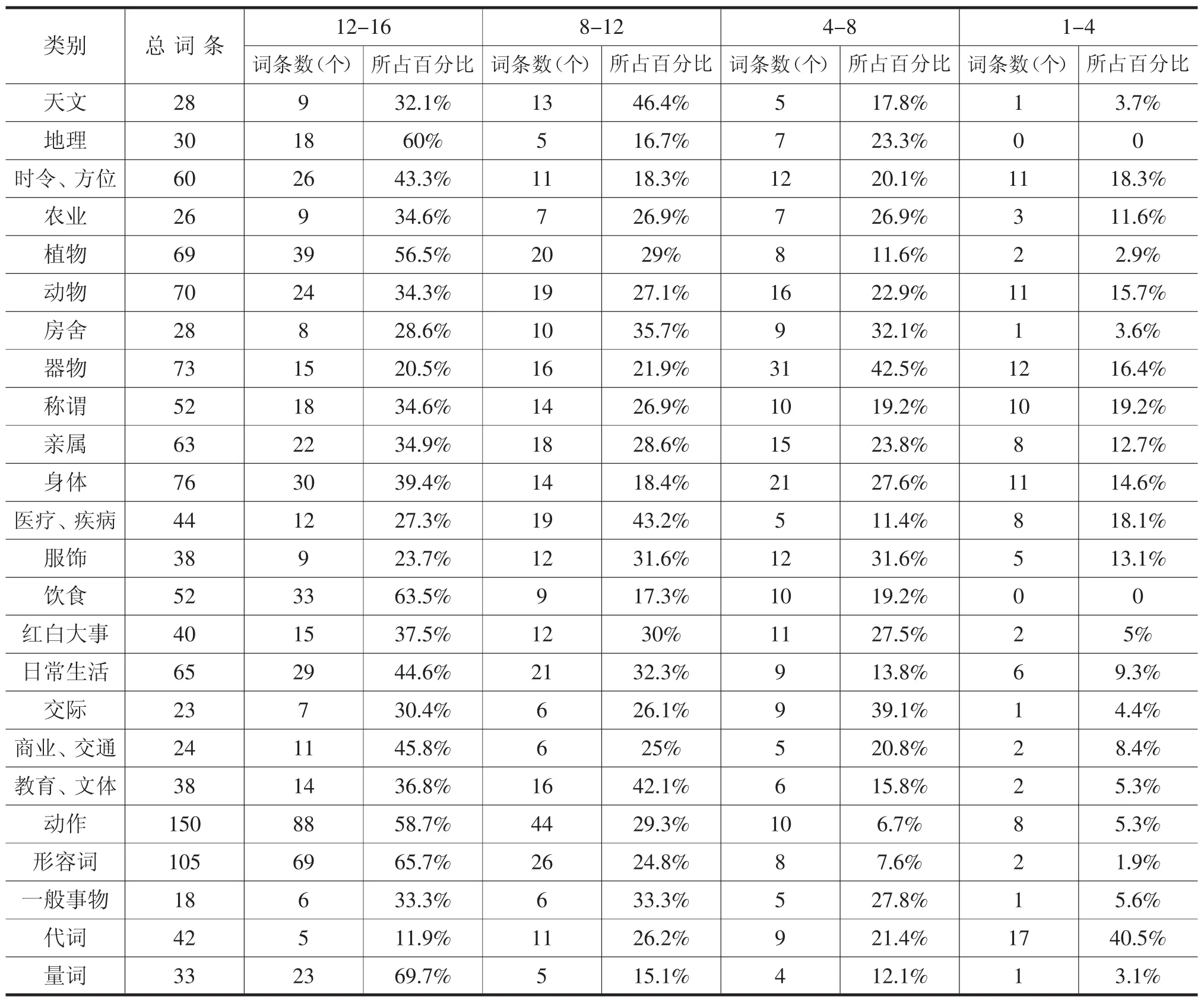

根据《汉语方言词汇调查手册》、《汉语方言词汇》以及《秦晋两省沿河方言比较研究》中的“秦晋两省沿河方言词汇对照表”,再结合晋东南晋语的调查实际,拟定晋东南晋语词汇调查表,共收1247个词条,词语分为24类:天文、地理、时令与方位、农业、植物、动物、房舍、器物、称谓、亲属、身体、疾病、服饰、饮食、红白大事、日常生活、交际、商业、交通、教育、文体、动作、形容词、一般事物、代词、量词(各义类词条在方言区域中的分布数量比例见表1)。

经过统计,在所搜集的1247个词条中,共有538条词语的分布范围超过12个方言点,约占总词条数的43.1%,共有338条词语的分布范围在8到12个方言点之间,约占总词条数的27.1%。这些词条数量多,分布范围广。这些词条与普通话基本一致或接近(以下括号内为普通话说法,后同),即使有些与普通话差异较大,但其方言区域内部的一致性较强。如:

星星 刮风 砖 瓦 泥 铜 路 礼拜天(星期天) 里头(里面) 外头(外面) 前头(前面) 笤帚扫帚 锄 收秋(秋收)玉茭(玉米)庄稼 谷 葵花(向日葵) 树圪枝(树枝) 圪蚤(跳蚤) 家 锅 暖壶(暖水瓶)牙 脸 打哈欠 打扮 哑巴 鞋 衣裳(衣服)饸饹 谁 你 老丈人(岳父)姥姥(外祖母) 面(面条) 挂面 打扮 落枕 打架 出洋相划拳 走 跑 多 少 大 小 东西 声音 颜色月亮 银河 云 闪电 街 时候 春耕 磨 扁担 黄豆 扁豆 葫芦 树林 老鼠 蝙蝠 蜗牛 窑顶 缝儿 内行 农民 学生 小姨子 大姨子 骨头 猫耳朵 粥 黄花 娶媳妇 祝寿墓 起床 晒太阳 抽筋儿 钢笔 识字的 下象棋 可怜 怪(责备) 淡(盐少)傻 痒 要紧 热闹 朋友

表1 晋东南晋语词汇分布情况统计表

经统计,在所搜集的1247个词条中,仅有242条词语的分布范围在4到8个方言点之间,约占总词条数的19.4%,仅有129条词语的分布范围在1到4个方言点之间,约占总词条数的10.4%。这些词条与普通话说法不一致,其方言区域内部的差异性也较强。如:

银河、天河(银河) 响雷、响圪雷(打雷) 闪电、忽闪(闪电)毛毛雨、圪星(毛毛雨),喇叭花、打碗花(牵牛花),小虫子、米虫(小虫子)蚕、蚕姑姑(蚕),滚水、圪垯水(开水),时候、时候儿(时候)水泥、洋灰(水泥),高阶、茅(厕所)被的/了、盖地(被子),内行、行家(内行),围裙、水裙(围裙),面的/了、面(面子)口袋、布袋儿(口袋儿),疙瘩汤、拨烂汤(疙瘩汤),新房、账房、洞房(新房)

总而言之,在晋东南晋语16个重点方言中,超过8个方言点的词条总数为876个,占总词条数的70.2%,未超过8个方言点的词条总数为371个,占总词条数的29.8%,分布过半的词汇占总词汇约是分布不过半词汇的2.4倍,其方言词汇内部一致性大大高于内部差异性,这就是晋东南地区各地人们基本能够无障碍顺畅交流的一个重要原因。

二、与普通话的词汇差异比较

晋东南晋语与普通话的词汇差异主要体现在词形、词义方面。

(一)词形方面 词形方面的差异主要是指晋东南晋语与普通话中意义相同,但词形不同的词语。主要体现在音节数量、构词语素、词的构成格式上。

1.音节数量的差异

(1)单对双

在意义相同的情况下,晋东南晋语中的单音节词与普通话中的双音节词对应,这种情况很常见。如(横线前为晋东南晋语,横线后为普通话,下同):

天——天气 沙——沙子 街——街道

眼——眼睛 泪——眼泪 镰——镰刀

面——面条 甚——什么 绛——彩虹

天——天气 泥——泥土 井——水井

锹——铁锹 麻——苎麻 花——棉花

谷——谷子 蜂——蜜蜂 蝇——苍蝇

(2)双对单

在意义相同的情况下,晋东南晋语中的双音节词与普通话中的单音节词对应,这种情况相对较少。如:

鸡子——鸡 洋镐——镐 冰凌——冰

露水——露 圪蹴——蹲 磨子——磨

的脑——头 箩头——箩 艾草——艾

(3)多对双

在意义相同的情况下,晋东南晋语中的多音节词与普通话中的双音节词对应。如:

大年三十——除夕 八月十五——中秋

水圪道——水坑 吸铁石——磁石

花骨朵——花蕾 冷疙瘩——冰雹

圪廊子——胡同 一根杠——连襟

大舅哥——妻兄

(4)双对多

在意义相同的情况下,晋东南晋语中的双音节词语普通话中的多音节词对应。如:

暖壶——暖水瓶 葵花——向日葵

瓜子——瓜子儿 秃鹫——猫头鹰

洋柿——西红柿 上礼——凑份子

除此之外,晋东南晋语中,更多的情况是,许多单音节词在普通话中都没有与之相对的双音节词,如“寡”表示性格孤僻或者清冷等义,而在普通话中则不单用,其意义与晋东南晋语也不一致。

由此可见,从音节数量上看,晋东南晋语中单音节词的数量比普通话要多得多,保存了古汉语词汇以单音节为主的特点。

2.构词语素的差异

(1)构词语素使用的不同

晋东南晋语和普通话分别使用不同的语素来表达相同的意义或事物。根据语素是否完全相同,可以分为三种情况。

A晋东南晋语和普通话的构词语素完全不同。如:

包——赔 捉虎——骗 短——欠

长虫——蛇 书房——学校 精——聪明

奇特——漂亮 嘴头——下巴

圪都——拳头 高阶——厕所

羊羔儿疯——癫痫 土眼——痦子

B晋东南晋语和普通话的构词语素部分相同。如:

年时——去年 嘴片子——嘴唇

酣水——口水 圪咙——喉咙

早起——早晨 晌午——中午

玉茭——玉米 草鸡——母鸡

C晋东南晋语和普通话的构词语素相同,但其组合顺序不同。如:

头枕——枕头 乏困——困乏

洗涮——涮洗 收秋——秋收

牲畜——畜牲 肚兜——兜肚

弟兄——兄弟

(2)词的构成格式的差异

与普通话相比,晋东南晋语词汇有大量的分音词。

一般来讲,分音词是指“由一个单音节‘字’按声韵分拆的规则分读为两个音节”的单纯词。据目前的调查研究结果显示,分音词在晋语区(侯精一,1999)、河南固始(属中原官话)(安华林,2005)、河南广武(属中原官话)(王森,1994)、山东寿光(属冀鲁官话)(张树铮,2003)、安徽怀远(属江淮官话)(耿军,2011)、江淮流域的临淮关、蚌埠、寿县正阳关一带(属江淮官话)(张天堡,1996)、天津方言(属北京官话)(王国栓,马庆株,2012)中都存在。可见,“分音词就不是晋语所独有”的现象,鉴于此,温端政先生(2003)将晋语的分音词限定为“入头分音词”,这样,“不仅不影响内部一致性,而且具有高度的排他性。”据此,我们这里谈到的分音词就是入头分音词,即“一种前字读入声,后字读l母的双音节单纯词,是通过语音手段分离单音词而构成的一种特殊词汇形式。”[1]这里把和分音词对应的单音节词称为“本词”。如长治话中分音词“不浪”,其对应的本词是“棒”。

侯精一先生曾在《晋语研究十题》中谈到分音词是晋语的一个重要的特点,并指出“分音词现象主要分布在山西中部、西部及北部邻近中部的少数地区”。[2]事实上,在晋东南晋语的分布地山西东南部也存在着丰富的分音词,并且各方言之间的分音词构造基本一致,词义也基本相同,下面以长治方言为例,将分音词列举如下(分音词中的字多是有音无字的或一时无法考出本字的,为统一起见,一律用同音字代替):

不拉——拨,如:把白菜~~,要不了偶啦。(把菜来回翻动一下,要不然就糊了。)

不来——摆,如:手不要~了。

不捞——刨,如:鸡在地上~哩。

耷溜——丢,如:他睡觉把被子~到地上了。

圪联——圈如:尿床啦,被子上一~一~的。

圪捞——搅,如:舀顿米汤了,~~再舀。

圪略——块,如:把果子切成一~一~才不丁牙咧。

圪料——翘,如:棍子~了,弄直些儿。

圪轮——滚,如:不要在地上~啦。

圪榔——秆,如:咱家收的玉茭~哩?

考察这些分音词,可以发现其有如下特点:

第一,语音方面的特点:王洪君认为分音词是“前冠衔接式韵律词”,联系晋东南晋语,也是如此,其分音词的第一个音节都是入声,入声往往读得短而急促,因此具有“前冠”的特点,第二个音节的声母多以响度较大的边音[l]开头,因此,使得前后韵律和谐,形成前暗后亮、前轻后重的响度对比效果。

由于分音词属于方言口语词,很多都很难找到书面记载。因此,在晋东南晋语的分音词中,只有一部分能找到本词,如“不浪(棒)、不拉(拨)”等。考察分音词和本词可以发现,二者在语音上具有一定的对应关系,具体表现在以下几个方面(侯精一,温端政,1993):分音词中第一个音节的声母多是本词的声母,一般为清塞音;分音词中第一个音节的韵母都是入声韵;分音词中第二个音节的声母为边音[l];分音词中第二个音节的韵母多是本词的韵母;分音词中第二个音节的调类就是本词的调类。

第二,语法方面的特点:分音词和本词不仅在语音上存在一定的对应关系,而且在词性上也基本一致,主要有名词、动词、量词、象声词等。如:不浪、忽逛、不亮、骨碌等。一般情况下,分音词除了单独使用外,属于动词、量词和象声词的分音词还可以重叠。动词的分音词重叠格式是“ABAB”式,多表示动量小,时量短,具有短时、尝试、反复、持续等语法特点,量词的分音词重叠格式是“一AB一AB”式,象声词的分音词重叠格式也是“ABAB”式。以长治方言为例,如:

不来不来——反复快速地清洗某物, 如:快点~这个衣裳算了。

圪轮圪轮——反复滚,如:把这个面来回~。

第三,语义方面的特点:目前对分音词词义的研究成果较少。从语义上来看,分音词绝大多数是表示当地人民群众劳动生活中最常见的、最基本的事物、动作、状态、声音等,具有浓郁的口语色彩,分音词和本词之间在语义上也存在一定的对应关系。下面我们就从分音词本身的词义以及分音词和本词之间的语义对应关系两个方面来讨论。

首先,从分音词本身的语义来看,分音词并不都是单义词,根据语境,可以衍生出多个义项,这些引申义与基本义相比,或扩大,或转移。下面以长治方言为例分别举例说明。

得拉——搭,本义是指植物发蔫的样子:就两天没管它,这个花就~了。后泛指各类物体下垂的样子:把这个桌布~下来吧。(属于词义扩大)

圪料——翘,本义指物体弯曲:这个棍子圪料了。后来还可以泛指人脾气别扭或事情不符合常理:这个事办得真圪料,想都想不到。(属于词义转移)

其次,从分音词和本词的语义对应关系来看,大致有以下几种情况:

第一,二者意义基本相同,一般情况下可以互换。如“不来——摆”、“圪老——搅”、“圪针——荆”、“不浪——棒”等,但使用分音词可以更加生动形象地表达意思。

第二,有少部分分音词的词义和本字的字义在某个义项上并非一致,二者不能互换。如长治方言中的“拿过麦圪榔来”不能替换为“拿过麦秆来。”再如“葫芦——壶”,在指“南瓜和冬瓜”的总称时,分音词“葫芦”和本字“壶”在表义上是不一致的,只有指壶具时,二者表义才是相同的。因此可以看出部分分音词和本字的意义范围是不同的。

(二)词义方面 这里主要从理性意义和色彩意义两个方面对晋东南晋语和普通话的词汇进行比较。

1.理性意义的差异

义项是词的理性意义的分项说明。我们主要从义项的差异上来看二者理性意义的差异。

(1)晋东南晋语中有些词的义项多于普通话。如:

“鼻子”:在晋东南晋语的屯留话中,既可以指鼻子,也可指鼻涕,如:感冒了流着清~。

“袄”:在武乡、沁县等地方言中,既可以表示用棉花做成的衣服,还可以指单衣、夹衣、背心等所有上衣。

“打”:除了具有普通话的意义外,在晋东南晋语中,还可以表示秤所能承担的重量高于货物本身的重量,如:这筐鸡蛋~起来有多少。

“挖”:除了具有普通话的意义外,在晋东南晋语中,还可以指用指甲抓某人或某物。如:这个小孩将将~我来。

“沙”:除了具有普通话的意义外,在晋东南晋语中,还可以是形容词,指西瓜的口感非常好。如:这个西瓜可~咧。

“柿子”:除了具有普通话的意义外,在晋东南长治地区还可以指“西红柿”。如:~多少钱一斤?(这个问句出现在菜市场交易中)

“姊妹”:除了具有普通话的意义外,在晋东南高平地区,家里有男有女的也叫“姊妹”。如:问:你家~几个?答:除了我,还有一个哥哥和一个姐姐。

“妈妈”:除了具有普通话对母亲的称呼外,在晋东南地区也指乳房、乳汁,同样的词还有“奶奶”一词。如:孩儿肚饥啦,快叫孩儿吃吃~吧。

(2)晋东南晋语中有些词的义项少于普通话。如:

“孩子”:在晋东南晋语中只指男孩或儿子,而普通话中还指女孩。

“兄弟”:在晋东南晋语中只指弟弟的意思,普通话中还指哥哥。

“饲养员”:在晋东南晋语中只指喂猪、喂牲口的人,普通话中还指喂养其他动物的人。

“屠户”:在晋东南晋语中单指杀猪的,而普通话中还指屠宰其他动物的人。

(3)晋东南晋语中有些词词形与普通话相同,但其义项与普通话完全不同。如:

“书房”:在普通话中指读书写字的房间,晋东南晋语指学校。

“绒”:在普通话中是绒毛之意,晋东南晋语里指面汤稠或粥熬得烂糊。

“老爷”:在普通话中是对官吏或由权势的人的称呼,而在晋东南晋语中则是各种宗教的神的统称,在长治县、长治、陵川地区也指太阳。如:今天是初一,敬过~了吧;今儿圪老爷(儿)很好。

(4)晋东南晋语中有些词的义项与普通话相同,但词形不同。如(横线前为晋东南晋语,横线后为普通话):

的脑 /圪脑——头、地瓜蛋、山药蛋、地豆、蔓茎蛋——土豆、喇叭花、打碗花——牵牛花、起雾/有雾啦——下雾、前晌——上午、恶撒/圪渣/粪草/灰——垃圾、礼拜天——星期天、夜来——昨天。

2.色彩意义的差异

(1)感情色彩意义的差异

“憨”:在普通话中有两个意思:“傻”、“朴实”,前者是贬义词,后者是褒义词。在晋东南晋语中,只表示“傻”,是贬义词。

“能”:在普通话中是褒义词,但在晋东南晋语中除了表示褒义外,还表示贬义,指“显能卖巧、得意洋洋”。如:你不要~,这里比你强得人还可多哩!(你不要显能了,这里比你强的人还可多呢。)

“精”:在普通话中是聪明的意思,是褒义词,在晋东南晋语中,若一个人狡猾、滑头,也可以用“精”来表示,此时就有了贬义色彩。如:人家这种人就是精啊,就是有点子。

“风流”:在普通话中有两个意思:“出众、杰出”、“私生活不检点”,前者是褒义词,后者是贬义词,但在晋东南晋语中只表示贬义。

“老几”:在普通话中表示某人在家里的排行,是中性词。在晋东南晋语中,除此之外,还形容人不知天高地厚,不自量力、骄傲自大,是贬义词。如:夸了你几句,你都不知道自己是~了。(夸了你几句,你就不知道天高地厚了。)

“圪渣”:在普通话中为形容词表示一个物品很脏,而在晋东南晋语中,还可以是名词指垃圾,如:你一会儿去把那些~倒喽吧?

“位”:在普通话中是表示人的量词,在晋东南沁县地区的量词床、匹、头、只、幅等也可以用“位”来表示。如:一位被子、一位画、一位牛、一位马等。

(2)形象色彩意义的差异

形象色彩主要指那些以比喻或描绘为手段构成的词,这些词往往在形态、动态、颜色、声音、给人的触觉等方面具有形象色彩,能使人在了解其理性意义之外,产生某种生动具体的形象感。如:

扫帚星——彗星 黑脸沙——雀斑

箩筐腿——“O”形腿

疙瘩脸——长满青春痘的脸

白面——小麦磨出的面粉

玉面——玉米磨出的面粉

喇叭花——由于牵牛花的形状像喇叭

涡沱水——温水

滚水/圪垯水——由开水沸腾时的情形得名拔人水——凉水给人的感觉很冰

圪星——毛毛雨 背锅——罗锅儿

[1]邢向东.秦晋沿河方言历史比较研究[M].北京:中华书局,2013.

[2]侯精一.现代晋语的研究[M].北京:商务印书馆,1999.

[3]陈庆延.晋语词汇研究[J].语文研究,2001(02):12-14.

[4]李金梅.高平方言词汇研究[D].南京:南京师范大学,2006.

[5]牛凯波.长治方言词汇研究[D].乌鲁木齐:新疆师范大学,2012.

[6]赵玉.陵川方言词汇研究[D].临汾:山西师范大学,2009.

[7]王临惠.山西方言的“圪”字研究[J].语文研究,2002(03):9-12.

[8]董绍克.汉语方言词汇差异比较研究[M].北京:民族出版社,2002.

[9]李如龙.论汉语方言的词汇差异[J].语文研究,1982(02):1-5.

[10]邢向东.神木方言词汇的内外比较[J].语言研究,2002(01):18-22.

[11]徐红梅.皖北方言词汇比较研究[D].广州:暨南大学,2003.

[12]侯燕玲.山西陵川西河底话词汇与普通话词汇意义差异研究[D].大连:辽宁师范大学,2011.

[13]孙建华.陕西方言词汇比较研究[D].西安:陕西师范大学,2009.